Texte inédit | Ballast

Longtemps banni, le mot « communisme » revient dans le champ intellectuel et militant. « On voit clairement un mouvement se dessiner« , nous disait récemment le journaliste économique Romaric Godin. L’usage qui en a été fait en URSS, en Chine, au Kampuchéa ou en Corée du Nord est bien connu : parti unique, État omniprésent, répression de masse, piétinement des droits démocratiques. Comme est connu ce que le communisme, pour divers qu’il a été depuis sa naissance, a d’abord signifié : la fin des oppressions et l’instauration d’une société sans classes. Ce regain d’intérêt entend penser cet échec et laver le mot des dévoiements qu’il a subis. Face au capitalisme mondialisé, au péril climatique et à la poussée nationaliste, ses nouveaux partisans jurent en prime : l’idée communiste bien comprise reste la seule à pouvoir affronter de tels enjeux. « On peut dire que si les choses continuent sur la même voie, on va à la catastrophe sociale et écologique« , avertissait Daniel Bensaïd dans son ultime entretien. Retour sur la proposition de l’incontournable philosophe et militant : un communisme du XXIe siècle. ☰ Par Victor Cartan

« [N]ous pensons qu’il faut avoir une bonne pensée pour s’organiser.

Autrement dit, on a besoin de théorie, de pensée critique. »

Sous-commandant Marcos/Galeano

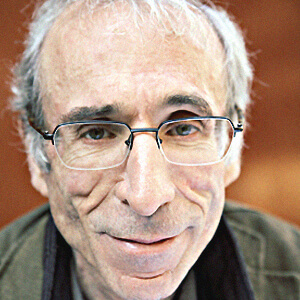

On ne peut aujourd’hui parler de l’idée communiste sans faire cas du penseur et militant Daniel Bensaïd, disparu en janvier 2010. Membre de la Quatrième Internationale, figure majeure de la tradition trotskyste, cadre de la LCR puis du NPA, l’homme a maintenu sa vie durant l’idée qu’un autre communisme était possible. Un communisme démocratique et non stalinien. Un communisme du XXIe siècle. Son œuvre compte une quarantaine d’ouvrages ; rappelons-en les lignes de fond.

Réparer le mot

« Le communisme n’est pas une idée pure, ni un modèle doctrinaire de société. Il n’est pas le nom d’un régime étatique. »

« Dans le match du siècle entre socialisme et barbarie, la seconde a pris quelques longueurs d’avance1 », observait-il en 1991 dans le livre qu’il consacra à Jeanne d’Arc. La proposition bensaïdienne est indissociable du contexte historique et politique de sa formulation : effondrement soviétique, irruption néolibérale, traversée du désert émancipatrice, avènement de l’altermondialisme, « guerre contre le terrorisme », expansion nationaliste, crise des subprimes et renaissance d’une gauche parlementaire désireuse de tourner la page libérale des organisations social-démocrates. Soit la séquence 1990-2010. Le mouvement des occupations de places, le développement du « populisme de gauche », les multiples insurrections populaires (Maghreb, Moyen-Orient, Chili, France, etc.), l’éveil puis le déclin de Daech, la révolution néosocialiste du Rojava et la propagation de la théorie meurtrière du « grand remplacement » n’ont, de fait, aucune place dans son architecture analytique. Par suite : que peut bien signifier, de nos jours, son communisme ?

Son ultime texte, paru en janvier 2010 dans les colonnes de Contretemps et de Libération, y répondait justement.

Le communisme n’est pas une idée pure, ni un modèle doctrinaire de société. Il n’est pas le nom d’un régime étatique, ni celui d’un nouveau mode de production. Il est celui du mouvement qui, en permanence, dépasse/supprime l’ordre établi. Mais il est aussi le but qui, surgi de ce mouvement, l’oriente et permet, à l’encontre des politiques sans principe, des actions sans suites, des improvisations au jour le jour, de déterminer ce qui rapproche du but et ce qui en éloigne. À ce titre, il est, non pas une connaissance scientifique du but et du chemin, mais une hypothèse stratégique régulatrice23.

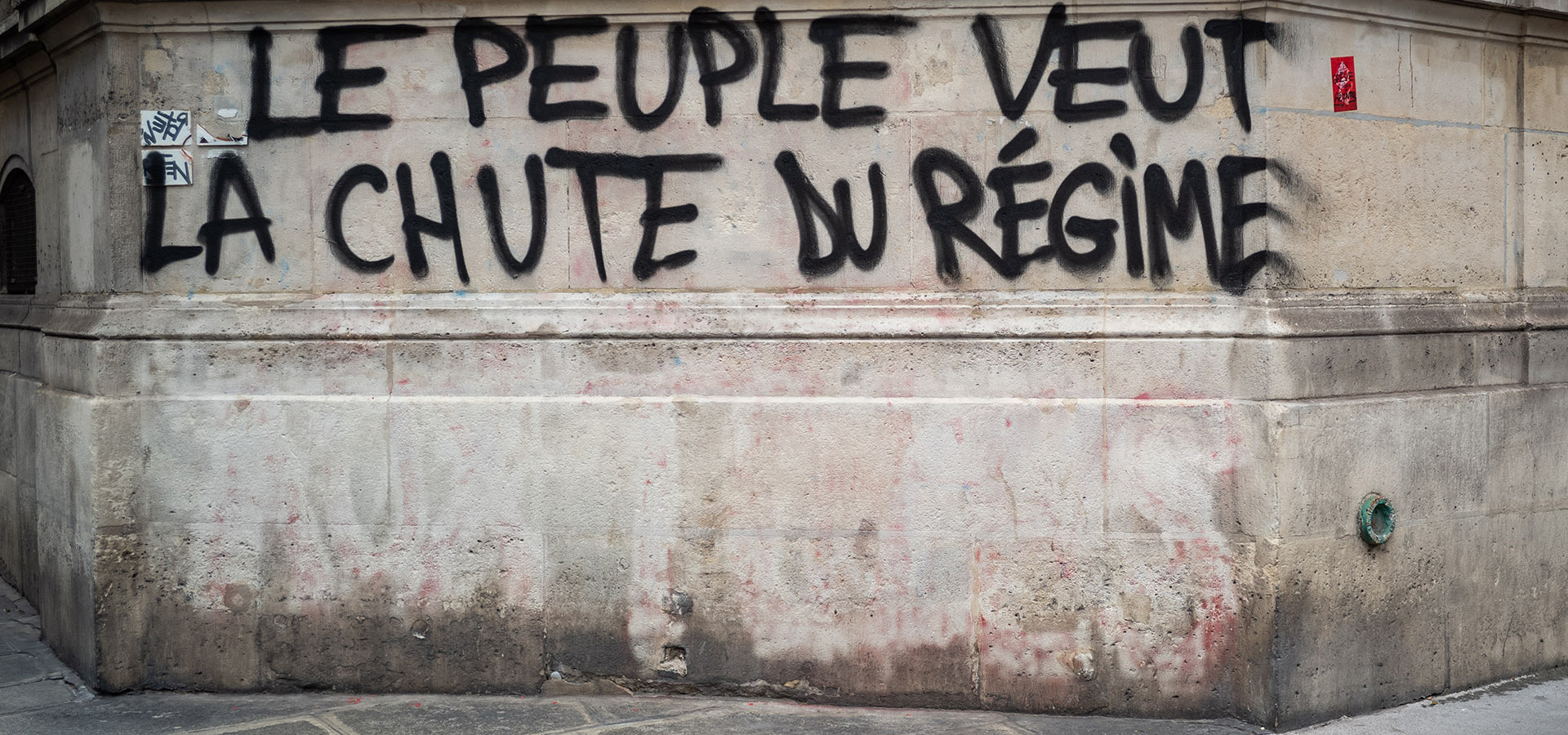

[Décembre 2018, Paris : répression macroniste du mouvement des gilets jaunes, né contre la vie chère et le manque de démocratie | Cyrille Choupas]

Les mots de l’émancipation, pensait-il, sont sortis meurtris du XXe siècle. Tous. « Socialisme » ? Il a trempé dans la mise à mort des spartakistes allemands et les guerres coloniales. Il a même, affublé du préfixe « national », été souillé par les nazis. Alors, à choisir, en ce que « communisme » est « l’expression historique et programmatique la plus exacte de la lutte contre la logique despotique du capital4 », il lui semblait légitime et salutaire de chercher à le sauver des décombres. À le réparer comme on réparerait le christianisme après l’Inquisition. « On n’invente pas un nouveau lexique par décret. Le vocabulaire se forme dans la durée, à travers usages et expériences. Céder à l’identification du communisme avec la dictature totalitaire stalinienne, ce serait capituler devant les vainqueurs provisoires, confondre la révolution et la contre-révolution bureaucratique, et forclore ainsi le chapitre des bifurcations seul ouvert à l’espérance. Et ce serait commettre une irréparable injustice envers les vaincus, tous ceux et celles, anonymes ou non, qui ont vécu passionnément l’idée communiste et qui l’ont fait vivre contre ses caricatures et ses contrefaçons5. » Rien ne s’invente de rien. La table rase n’est jamais souhaitable. On recommence toujours par le milieu. Et n’est-ce pas « avec de vieux mots qu’on écrit de nouveaux poèmes d’amour6 », demanda-t-il dans son Éloge de la résistance à l’air du temps ?

Trotsky et Lénine : des vaches sacrées ?

À lire Moi, la Révolution, analyse épique de la Révolution française parue à l’occasion du bicentenaire, on pourrait faire fausse route. C’est qu’en ces pages Bensaïd témoigne de sa sympathie pour l’extrême gauche d’alors — Marat, Babeuf, les Enragés — et ne ménage pas ses coups à l’endroit de Saint-Just et, bien plus encore, de Robespierre, deux emblèmes pourtant prisés par les communistes du XXe siècle. Le premier ? Un homme porteur d’une « [t]errifiante quête de régulation sociale7 », le maître du procès d’opinion, l’auteur de « discours épouvantables8 ». Le second ? Un homme à la parole pleine « de fiel et de venin9 », un « flic10 » sectaire, un « démagogue11 », un sexiste, un xénophobe, une sorte de stalinien avant l’heure. Et s’il nuance parfois, les sauve à l’occasion, on le sent plus enclin à suivre l’aile radicale, extra-gouvernementale, de la révolution. Mais contrairement aux critiques révolutionnaires de Saint-Just et de Robespierre, qu’il s’agisse de Kropotkine ou de Daniel Guérin, Bensaïd n’a pas redoublé ce geste dès lors qu’il s’est agi de cerner la Révolution russe. Il n’a pas appuyé l’extrême gauche ni les anarchistes mais s’est fait le défenseur opiniâtre — quoique critique — de Trotsky et de Lénine. La violence déployée par la police sur le sol français durant la guerre d’Algérie l’avait poussé à rallier les Jeunesses communistes, satellite du Parti, puis, son exclusion rapidement prononcée, à adhérer à une toute nouvelle organisation affiliée à la Quatrième Internationale trotskyste. C’étaient les années 1960 : les luttes anti-impérialistes enfiévraient la planète et l’heure était, pour lui comme pour ses camarades, à la dénonciation implacable du stalinisme. Face aux « ravages d’un marxisme positiviste et autoritaire12 », il opta, encore que sans grande orthodoxie, pour la famille trotskyste — le regard braqué non vers l’Est mais l’Amérique latine.

« Il n’a pas appuyé l’extrême gauche ni les anarchistes mais s’est avancé en défenseur opiniâtre — quoique critique — de Trotsky et de Lénine. »

Lors d’une intervention donnée à Lausanne en 1997, l’intéressé a regretté que les noms de Trotsky et de Lénine soient devenus « imprononçables13 ». Le philosophe toulousain aimait chez le premier — qu’il surnommait « le Vieux » — le passeur, le stratège « considérable14 » et l’anatomiste vaincu et solitaire du stalinisme ; chez le second, le stratège, l’innovateur et l’analyste lucide des conjonctures. Mais Bensaïd l’a répété inlassablement : le qualificatif « trotskyste » tient de la désignation extérieure. Il ne l’endossait qu’en creux, comme on retourne un stigmate. « Je ne récuse pas le terme, dans la mesure où il fait référence à une lutte tout à fait honorable contre le stalinisme. Je veux bien être considéré comme trotskyste face à un stalinien, ou juif face à un antisémite15« , précisait-il en 2003 à la presse québécoise. Trotsky eut pour lui valeur de point d’appui, non de « référence pieuse [ou] exclusive16 ». La même année, il ajoutait :

[I]l y a encore une part d’actualité chez Trotsky. Sa vision de la révolution permanente (si souvent mal comprise) est une amorce de réponse stratégique aux logiques de la mondialisation marchande. Sa critique pionnière de la bureaucratisation et du stalinisme n’est pas une affaire du passé (sous prétexte de l’effondrement de l’Union soviétique), mais une question de plus en plus présente, sous de multiples formes. Enfin, ses écrits sur la guerre d’Espagne ou sur la manière d’affronter la montée du nazisme en Allemagne restent d’une précieuse actualité politique17.

Quant à Lénine, il fut, selon lui, bien plus que Marx, « un authentique penseur de la politique en actes18 ». En 2010, il se désola qu’il soit « si facilement rangé sous l’étiquette du despotisme ou de la tyrannie19 ».

[Décembre 2018, Paris : répression macroniste du mouvement des gilets jaunes | Stéphane Burlot]

Défenseur opiniâtre mais critique, écrivions-nous. Bensaïd a aussi souligné les « faiblesses20 » de Lénine et qualifié certains livres signés par Trotsky d’« épouvantables21 » — à commencer par Terrorisme et communisme, paru en 1920, « effrayant22 » à bien des égards. C’était là le « mauvais côté10 » du meneur de l’Armée rouge. Il déplora également la « logique sectaire23 » de Trotsky durant la guerre d’Espagne (sa mise en accusation du POUM) et évoqua, trop succinctement, « la désastreuse répression de Cronstadt24 » en 1921. En sus, il qualifia de « particulièrement intéressante25 » la critique formulée par Rosa Luxemburg à l’encontre de Lénine et de Trotsky, qui leur tenait rigueur d’avoir foulé aux pieds l’Assemblée constituante et toute forme de légitimité électorale. « L’erreur fondamentale de la théorie Lénine-Trotsky est précisément que, tout comme Kautsky, ils opposent la démocratie à la dictature [du prolétariat]26 », lançait-elle ainsi dans La Révolution russe. Il tenta cependant d’expliquer les nombreuses bévues commises durant la Révolution russe par la violence inouïe de la période et le caractère inédit d’un tel chamboulement — la première révolution socialiste victorieuse de l’histoire du monde… — plus que par les « graves27 » fautes doctrinales ses dirigeants.

Daniel Bensaïd a récusé les deux lectures dominantes de la période 1917-1924 : les libéraux déduisent mécaniquement le stalinisme du léninisme ; les trotskystes canoniques assurent que tout sépare ces années des terribles années 1930. Le penseur a donc serpenté : Lénine n’induit pas Staline mais on a assisté, du temps du premier, au développement de germes fort propices au pouvoir totalitaire du second ; la conception léniniste de la classe ouvrière incarnée dans le parti, lui-même incarné dans l’État, a largement contribué à l’étatisation future de la société russe ; le centralisme partidaire a esquinté la vie et la pluralité démocratiques. Bensaïd l’a concédé sans peine : la police politique, le bagne et l’autoritarisme existaient déjà avant l’avènement de Staline. « Il y a eu des signes alarmants de la bureaucratisation, de la professionnalisation du pouvoir déjà du vivant de Lénine28 », déclara-t-il à la radio en 2008. Pas de coupure étanche mais pas, non plus, de prolongation pure. Ricochet effroyable plutôt qu’aboutissement logique. Reniement et extension. Une « étroite combinaison29 ».

« Daniel Bensaïd invita au rassemblement des communistes, des écologistes, des libertaires et des socialistes réellement socialistes. »

En 1999, Daniel Bensaïd invita au rassemblement des communistes, des écologistes, des libertaires et des socialistes réellement socialistes. De cette rencontre pourrait naître du neuf. Avec, qui sait, la création de nouveaux mots. Dix ans plus tard, il enfonça le clou aux cotés d’Olivier Besancenot, appelant, dans l’ouvrage Prenons parti, à un socialisme du XXIe siècle, à une démocratie autogestionnaire, à l’écosocialisme et, surtout, à s’appuyer sur « ce qu’il y a eu de mieux30 » dans l’histoire du mouvement ouvrier — le socialisme, le communisme, l’anarchisme ou encore le guévarisme — et sur les apports, plus récents, des mouvements sociaux, féministes et écologistes. « Chercher comment nous pouvons, à partir de là, nous dépasser et même, pourquoi pas, nous surpasser31. » C’est-à-dire devenir majoritaires.

Mais encore et toujours : prendre l’État

Notre époque boude les grands récits, les continuités et les agencements solides : elle est fragments, pointillés, miettes, interstices, mouvements fluides et liquides. « Le minimalisme est à la mode du jour, petits traités et petites gorgées de bière, microrécits et égo-histoire32 », notait déjà Bensaïd en 1999. Au temps long de la lutte révolutionnaire, au laborieux travail de taupe accompli par la tradition socialiste, elle paraît privilégier l’ici et maintenant. Aux vastes Internationales et aux formations en ordre de bataille, la nouvelle génération insurgée semble plus volontiers répondre îlots, archipels, destitution ou zones à défendre. La faillite mondiale du communisme de parti unique, associée à l’émergence de nouvelles luttes et de nouvelles modalités de lutte, a vu, non sans arguments, de larges pans du camp de l’émancipation renoncer à l’ambition de s’emparer du pouvoir central afin de transformer la société. D’ailleurs, le pouvoir est partout (Foucault) et l’avenir est au moléculaire et aux moyens d’échapper au contrôle (Deleuze) ; à « l’intensification du quotidien33 », au nomadisme, aux pirates et à la constitution d’oasis autonomes ou de « bazars underground34 » (Bey) ; à l’élaboration d’une résistance affranchie de « la logique du pouvoir35 », munie, pour tout bagage, d’une humble « anti-recette36 » (Holloway) ; aux « devenirs minoritaires37 » comme socle du projet révolutionnaire (Benasayag) ; à l’attaque et la construction immédiates, à la résistance sans espérance, sans programme et sans solutions : poser la question de l’organisation, c’est déjà se soumettre au Léviathan38 (Comité invisible). Or, pour Bensaïd, renoncer à la stratégie et à l’agencement du temps long revient à s’en remettre à l’errance d’un présent pur, au flottement, à l’éphémère. « Le jargon de la postmodernité s’emploie à pluraliser indéfiniment les conflits, à nier tout mode de régulation global et toute cohérence du rapport social39.«

[Femmes zapatistes (EZLN) dans le caracol Morelia, au Chiapas, le 27 décembre 2019 | Isabel Mateos | ASSOCIATED PRESS]

Si le vocabulaire historique du mouvement révolutionnaire a longtemps relevé du champ militaire (affrontement, conquête, prise, stratégie, discipline, front), les « nouvelles radicalités » ont bien davantage parlé le langage du déserteur et du saboteur. Bensaïd s’est scrupuleusement opposé à ce déplacement. Dans Walter Benjamin, sentinelle messianique, il a ouvertement attaqué la « pensée de résistance minuscule40 ». Le penseur a lu Foucault, et l’a lu avec profit. Mais il a, dans les notes de son dernier ouvrage inachevé, fait mention de l’« impasse théorique41 » de ce philosophe porteur d’« une esthétique sans ambition politique42 ». Auparavant, Bensaïd avait ferraillé contre ce qu’il nommait le « foucaldisme vulgaire43 » : que le pouvoir ne soit pas l’unique pouvoir d’État, c’est entendu, mais qu’il ne soit pas question d’en conclure que la multiplicité effective des pouvoirs interdise de les étager. « La dispersion des pouvoirs

a une part, mais une part seulement, de vérité, dans la mesure où la formule enregistre une multiplication des formes, des lieux, et des rapports de pouvoir. Mais, dans cette dispersion, tous les pouvoirs ne sont pas équivalents : le pouvoir d’État et le pouvoir de la propriété ne sont pas solubles dans les réseaux (ou les rhizomes) de pouvoirs, et ils demeurent des enjeux stratégiques centraux44. » Reste à cerner l’ensemble des flux de pouvoir, à y faire face tous autant qu’ils sont et à ne pas perdre de vue « la puissance surdéterminante du capital45 ».

Bensaïd l’a dit et redit : personne ne sait à quoi ressembleront les révolutions du XXIe siècle — mais il y en aura (et, de fait, on en compte au moins une, au Kurdistan, depuis son décès). Le mode de production capitaliste a une date de naissance ; il aura donc une date de mort, comme sont morts les modes de production asiatique, antique et féodal. « On peut en sortir par le haut ou par le bas, pour le meilleur ou pour le pire. Mais on finira par en sortir46. » Toute la question est de savoir comment l’abolir. Par la révolution, certes, mais comment la faire advenir ? Bensaïd a renvoyé dos à dos le rejet principiel des élections et l’adulation parlementaire : la LCR et le NPA ont présenté des candidats à l’élection présidentielle, ce qui, pour Bensaïd, constituait un paradoxe, mais un paradoxe accepté. « [O]n est contre ce système, on est contre le principe même d’une élection présidentielle et on est quand mêmes obligés d’en jouer le jeu, quitte à le dénoncer47 », expliquait-il dans Tout est encore possible. Parce qu’il ne faut pas laisser les professionnels de la politique seuls sur le terrain et que l’élection permet la construction d’un rapport de force ; parce qu’une rupture révolutionnaire n’interdit aucun changement réformiste articulé et que le critérium majoritaire, bien qu’il ne soit la preuve d’aucune vérité ni d’aucune justice, demeure pour lui, et quoi qu’en pense son contemporain Alain Badiou, indépassable.

« Jamais, disait-il, on n’a vu les dominants abandonner leurs privilèges comme on effeuille une marguerite. »

Mais la révolution qui permettra d’en terminer avec le capitalisme et de bâtir une société digne de ce nom n’aura pas lieu par la grâce des urnes. Jamais, disait-il, on n’a vu les dominants abandonner leurs privilèges comme on effeuille une marguerite. « L’ennemi est puissant, organisé, et prêt à tout. C’est en tout cas la leçon jusqu’à ce jour. Il serait imprudent de l’oublier48 ». Il y aura donc, un jour, un moment de bascule, une épreuve de force avec le pouvoir central. Autrement dit « une discontinuité dans l’ordre du droit49 ». La confrontation brutale entre deux pouvoirs, le pouvoir populaire ordonnancé et le pouvoir institutionnel d’État, sera inévitable. « Comment désarmer les dominants, et comment éradiquer les éradicateurs ? Il y a certes des degrés de violence, mais dans un monde quotidiennement en proie aux violences sociales et physiques structurelles, le degré zéro n’existe pas. Il serait donc illusoire de renoncer unilatéralement à la violence légitime contre un monde hyperviolent ; mais il importe de réfléchir dans ce nouveau contexte à une éthique de la politique, susceptible de contribuer à une culture maîtrisée de la violence50 », indiquait-il en 2007 dans la préface qu’il rédigea à l’un des livres du socialiste étasunien Mike Davis.

S’inscrire dans la tension

Nous pourrions dire de la pensée bensaïdienne qu’elle progresse sur une ligne de crête. Elle se détourne des gros récifs, enjambe les oppositions attendues, sinue sans lâcheté ni souci de distinction. Critique du Progrès (non, l’Histoire n’est pas un long fleuve menant, mécaniquement, des âges sombres de l’animalité à l’humanité délivrée), sympathisant d’un romantisme classique et contempteur résolu de la pensée postmoderne, Bensaïd ne rejoint jamais, pour autant, la grande famille des antimodernes. Seulement l’Histoire est-elle, pour ce fin lecteur de Walter Benjamin et de Blanqui, l’espace des possibles, faite de bifurcations, d’inattendu, de lignes brisées. En conséquence de quoi Bensaïd a défendu les convictions en lieu et place des certitudes, le déploiement d’une énergie combattive absolue plutôt que l’Absolu. C’étaient là les contours de son appel à un « militantisme profane51 ».

[Militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans les monts Qandil (Kurdistan irakien), en avril 2014 | Loez]

Aux questions qui n’autorisent que la réponse A ou la réponse B, Bensaïd rétorque C. L’internationalisme ? À l’évidence, mais le cadre national reste un niveau de lutte indispensable (« la politique est toujours affaire de lieu52 », rappelait-il dans Le Pari mélancolique). La République ? Bien sûr, mais en aucun cas celle des exploiteurs — parler de la République « sans adjectif53 » tenait à ses yeux de l’impossible : jumelle indissociable de la Révolution française (laquelle a « fondé la condition politique de l’homme moderne54 »), la République, si elle n’est pas « sociale » n’est que le nom de l’ordre en place. L’exploitation au travail ? Indiscutablement, mais on doit également saisir « ses potentialités créatrices55 ». La défense de l’individu ? Assurément, mais l’« individualité concrète56 » et non celle du narcissisme célébrée par l’ère libérale et marchande. Le danger protectionniste ? Sans conteste, mais, inséré dans une politique globale émancipatrice, le protectionnisme peut s’avérer bénéfique. L’infamie du Front national ? Indubitablement, mais il n’en faut pas moins chercher à « reconquérir cet électorat populaire57 ». L’Europe ? Certainement, mais de conviction bien plus que de cœur : le lyrisme européen le laissait sans voix. Le droit de porter un foulard musulman dans les écoles ? Évidemment, mais en appréhendant la totalité du processus : l’interdiction scolaire de ce vêtement est une faute ; la loi qui la prescrit « discriminante et humiliante58 ; le vêtement en question un signe, parmi d’autres, du patriarcat mondial. Ainsi se dessine ce que nous pourrions nommer une politique de la tension : « [L]a tension reste inévitable entre les logiques de pouvoir et les exigences de l’auto-émancipation, entre le collectif et l’individu, entre la règle majoritaire et le droit des minorités, entre le socialisme par en bas et un degré nécessaire de centralisation et de synthèse59. »

Sa vie touchant à sa fin, cette dynamique intellectuelle l’a poussé à réaffirmer, comme défi pour notre futur proche, une hypothèse hardie et dialectique : le léninisme libertaire. Mais cette piste ébauchée dès 2004 dans les pages de son autobiographie Une lente impatience, il n’aura pas eu le temps de l’approfondir. L’écologiste suédois Andreas Malm la reprend actuellement à son compte, soucieux, face à l’impasse climatique, d’investir l’appareil d’État tout en faisant faux bond au centralisme despotique des expériences passées. Michael Löwy et Olivier Besancenot, deux proches de Bensaïd60, ont explicitement appelé en 2014 à surmonter les griefs entre les traditions communiste et anarchiste, à travailler à la convergence, sinon à la synthèse, des drapeaux rouge et noir. Ils ont affirmé en ce sens que la répression léniniste-trotskyste de Cronstdat — cette « blessure61 » jamais refermée — a été une « erreur inexcusable62 ». Et les deux marxistes libertaires de saluer l’entreprise de Nestor Makhno, chef ukrainien âprement décrié par Trotsky. Bensaïd n’est jamais allé aussi loin. « Il y a diverses références à l’anarchisme dans les écrits de Bensaïd mais pas d’exploration systématique de la pensée libertaire ni d’exploration de ses relations réelles et potentielles avec le marxisme63« , relève justement le sociologue Josep Maria Antentas, préfacier de l’édition espagnole de son ouvrage Stratégie et parti. Et, de fait, Bensaïd écrit noir sur blanc, dans son Éloge de la politique profane, qu’il existe un « paradoxe constitutif de l’anarchisme64 » : rejeter toute autorité (organisationnelle, représentative ou majoritaire) sous couvert d’émancipation et de liberté, c’est préparer l’absolutisme individuel (à chacun ses normes). Un jugement hâtif au vu de l’immense diversité anarchiste.

Ce « léninisme libertaire » — qui ne saurait se confondre avec le marxisme libertaire et le communisme libertaire, ce dernier se montrant généralement fort peu léniniste —, nous pourrions également le voir à l’œuvre, quoique d’une façon moins explicite que chez Malm, dans les derniers travaux du philosophe Frédéric Lordon, promoteur d’un communisme à la fois démocratique et révolutionnaire, national et local.

La démocratie, c’est l’égalité

« Sa vie touchant à sa fin, cette dynamique intellectuelle l’a poussé à réaffirmer, comme défi pour notre futur proche, une hypothèse hardie et dialectique : le léninisme libertaire. »

« Socialisme et démocratie sont indissociables49 », assura Bensaïd au cours du dernier entretien qu’il accorda, en mai 2010. Il tenait, on l’a vu, la critique produite par Rosa Luxemburg de l’autoritarisme bolchevik pour une « leçon fondatrice et fondamentale31 » : aucune société affranchie du capitalisme ne devra piétiner le débat, la polémique, la contradiction et la liberté de la presse. Problème : les gouvernements capitalistes occidentaux ont capturé le mot. Leur démocratie n’existe que contre le totalitarisme (et, plus tard, le terrorisme). Il a ainsi moqué cette « démocratie sans qualité pour des hommes sans qualités65 » : la politique — soit littéralement l’antagonisme et le dissensus mêmes — est le prérequis, la condition de la démocratie. Contre « une conception faible de la démocratie66 », Bensaïd a indiqué qu’elle était en réalité le « devenir égalitaire universel« . La démocratie vraie — comme dirait de nos jours l’historienne Ludivine Bantigny — est un scandale de tous les instants : elle repousse l’institué et l’établi, bouscule l’ordre donné pour avancer vers plus d’égalité.

Si Bensaïd a bien sûr critiqué la « démocratie parlementaire », parodie de démocratie s’il en est, il n’a jamais été pour autant un défenseur fervent de la démocratie directe. Il tenait pour « simpliste67 » l’opposition usuelle entre démocratie représentative et démocratie directe et contesta, à plusieurs reprises, les vues de Cornelius Castoriadis et d’Hannah Arendt en la matière — le premier comme laudateur intransigeant de la démocratie athénienne et des Conseils de travailleurs, la seconde comme partisane, face aux expériences marxistes-léninistes, de ce trésor perdu qu’est la tradition conseilliste. Son objection majeure ? Il existera toujours, dans une société moderne, des formes de représentation. « Plutôt que de nier le problème, mieux vaut donc le prendre à bras le corps et chercher les modes de représentations garantissant le meilleur contrôle des mandants sur les mandataires et limitant la professionnalisation du pouvoir68. » Nous serions tentés d’objecter que Castoriadis ne s’opposait pas à ce type d’encadrement. C’est même ce qu’il appelait positivement « délégation » — et non « représentation ». La querelle nominale a peut-être éloigné Bensaïd, assurément moins féru d’Antiquité que son pair franco-grec, de ce qui se publia de plus abouti en la matière. D’autant plus regrettable que la crainte bensaïdienne d’assister à l’incapacité, pour un réseau de Soviets/Conseils révolutionnaires, de fabriquer « une politique d’ensemble69 » est levée par l’œuvre castoriadienne elle-même, qui envisage l’intégration des Conseils dans une structure à la fois horizontale et verticale, coiffée d’un gouvernement populaire destiné à traiter ce qui subsistera de centralisation.

[Chili, octobre 2019 : « Tout a commencé à Santiago, avec cette étincelle qui a enflammé le tout : une augmentation de 30 pesos du prix du passage du métro » | Pedro Ugarte | Agence France-Presse]

Pour un « universalisme égalitaire »

Son père avait été arrêté par la Gestapo en 1943 suite à une dénonciation. Sa cousine et deux de ses oncles furent déportés : aucun ne revint. « J’ai grandi avec ces fantômes, l’ombre du judéocide sur les talons70 », a-t-il confié dans ses mémoires. Son adolescence fut marquée par la présence ordinaire de ces communistes, juifs, pour qui le communisme était le prolongement des Lumières : l’idéal cosmopolite et la résolution, enfin, de la « question juive ». Et Bensaïd d’en plaisanter : la seule raison pour laquelle la LCR ne tenait pas ses réunions privées en langue yiddish, c’était sa présence à lui, cadre séfarade. De ce passé collectif et familial traumatique, Bensaïd, lecteur et en cela disciple de Frantz Fanon, n’entendait pas être l’otage : comme tant de ses camarades, il refusa de « subir la fatalité des origines71 ». Mais, dans les années 2000, son « universalisme réfractaire aux nostalgies communautaires31 » a finalement consenti, sans contradiction, à l’auto-revendication particulière : face à embrigadement des Juifs du monde entier par l’État ethnoconfessionnel et colonial d’Israël, Daniel Bensaïd a mis en avant sa judéité afin de refuser toute capture étatique. Antisioniste, amateur de littérature juive, héritier des grands ancêtres, curieux de la mystique mais mécréant affiché, le penseur n’en démordit jamais : « On est fier de ce qu’on fait, pas de ce qu’on est72 !«

Il regarda avec inquiétude le « retour aux origines » d’un certain nombre d’intellectuels juifs de son temps. Il refusa de concert « la glu des origines73 » et « l’eau glacée de l’abstraction universelle74 » : la seule réponse émancipatrice qui vaille, pour les Juifs comme d’ailleurs pour tout autre « communauté », résidait à ses yeux en un universel tramé de singularités. Une totalité fragmentée. Tout en récusant avec la dernière énergie la tendance contemporaine à la segmentation identitaire, à la dissémination des appartenances butées, Bensaïd s’est tenu à distance de son pôle opposé, également vain à ses yeux : le faux universalisme vraiment blanc, masculin et bourgeois — « l’universalité à sens unique75 ». Il souriait aux injonctions creuses à la citoyenneté mondiale, au métissage chic et sans coût, à la poésie emphatique des sommations à embrasser tout l’espace planétaire. Le seul internationalisme hors-sol qui existe, répétait-il, est celui de la marchandise capitaliste. Sinistre ironie : la globalisation libérale n’a pas accouché du village planétaire promis mais d’un repli généralisé. « Tribus contre tribus, chapelles contre chapelles, ethnies contre ethnies76 », constatait-il en 2005 dans le premier volume de ses Fragments mécréants.

« Faute du point focal socialiste/communiste, de cet horizon d’égalité, le monde est condamné aux collisions particulières sans fin. »

« On peut s’organiser de façon autonome contre des discriminations spécifiques, mais il faut dans le même temps chercher à construire une solidarité sur la question sociale77 », avançait-il un an plus tard dans la revue Mouvements. La lutte des classes dispose des moyens de rompre l’engrenage délétère des luttes communautaires étriquées ; mieux : elle seule « peut briser l’escalade des identités exclusives78 ». En scindant l’ordre social en deux grands blocs — les dominants et les dépossédés —, il devient possible de déjouer, sans rien nier des dissensions internes aux dépossédés, les pièges de nos temps néolibéraux. Faute du point focal socialiste/communiste, de cet horizon d’égalité, le monde est condamné aux collisions particulières sans fin — donc à la victoire des grands de ce monde. Bensaïd a ainsi soutenu l’autonomie du mouvement féministe, s’est régulièrement dressé contre le dévoiement « républicain » de la République, opposé à l’islamophobie et rebiffé contre le maximalisme athée de certaines franges de la gauche radicale. Rien de surprenant à cela : en bon léniniste, il refusait que la classe laborieuse, par nature composite, se divise sur des questions périphériques, c’est-à-dire religieuses. Un « universalisme égalitaire79 » s’offre donc à ses lecteurs : il puise, en un même geste, dans les sources chaudes de la Révolution française et les combats du Sud. Et quelle offre ! Pas de « Victime majuscule80 », pas de victimes minuscules mais des sujets politiques, pas d’authenticité ni de pureté, pas de relativisme culturel, pas de « dérives purificatrices81 » justifiée par quelque « politiquement correct » étasunien et pas d’humanité vaporeuse, irréelle, aveugle à ses spécificités historiques comme à ses mémoires multiples, mais, une fois encore, l’inscription permanente dans la tension, la contradiction, le nœud fécond.

Et donc le monde entier

L’invasion criminelle de l’Ukraine par le régime poutinien a ravivé les vieux réflexes. Les libéraux (de droite et de gauche) applaudissent l’OTAN et les « souverainistes » (de droite et de gauche) le pouvoir russe. L’OTAN et le Kremlin ont tous deux du sang sur les mains : gageons que Daniel Bensaïd aurait, lui, marché entre les mines. Contre l’adhésion aveugle à un camp, le penseur a salué la « voie du double refus et du double front82 ». Cette position critique, il la savait aussi périlleuse que nécessaire. L’internationalisme n’a rien à voir avec la charité : l’authentique égalité repose aussi sur la critique juste des opprimés. Ainsi, estimait Bensaïd, il convenait d’appuyer le FLN algérien sans taire les exécutions sommaires qu’il pratiquait en interne ; de soutenir Cuba contre l’embargo étasunien sans fermer les yeux sur les procès staliniens mis en place par son gouvernement ; d’encourager sans trembler la lutte des Palestiniens, y compris armée, sans garder le silence sur la corruption de ses cadres et le caractère contre-productif et immoral des attentats frappant les civils ; d’applaudir à la résistance irakienne à l’invasion étasunienne sans jamais célébrer la dictature impitoyable de Saddam Hussein.

[Mobilisation contre la réforme des retraites, Paris, 23 mars 2023 | Stéphane Burlot]

Cette exigence se retrouvait à l’identique dans le regard qu’il portait sur le Nord. Ainsi a-t-il, entre autres choses, dénoncé les « contes et légendes de la guerre éthique83 » dans un livre du même nom, renvoyé Ben Laden et Bush dans les cordes, ces « barbaries jumelles84 », ou encore bataillé contre l’intervention de l’OTAN en Yougoslavie. Le « nous » occidental ne fut jamais le sien. « [L]’usage d’un nous

gros de toute la puissance et la condescendance impériale n’a guère faibli : nous

, les démocraties ; nous

, le monde libre ; nous

, les dépositaires de la civilisation ; nous

, les Occidentaux ; nous

, les bons

dit carrément Bush. Tous américains

, comme l’écrivait le lendemain du 11-Septembre Jean-Marie Colombani dans son éditorial du Monde. C’est cet américanisme

bouffi d’orgueil qui nourrit l’anti-américanisme

dont on nous accuse. Nous usons quant à nous de catégories politiques et non de catégories tribales. Nous ne combattons pas l’Amérique mais l’impérialisme, qui est européen tout autant qu’américain10 », écrivait-il peu de temps après les attentats islamistes.

Mais il n’est pas de monde social sans support matériel à celui-ci.

Donc sans écologie.

On doit à Daniel Bensaïd l’invention du terme « écocommunisme »85. Son intérêt pour la question s’ancre, sans surprise, dans les travaux de Marx et d’Engels. L’espèce humaine est partie intégrante de la nature, laquelle est, notait l’auteur du Capital, son corps inorganique. Marx, précurseur de l’écologie ou chantre des machines ? Le débat a mobilisé quantité d’exégètes sur la planète. Dans son Marx, mode d’emploi, Bensaïd traçait une route à travers champs : Marx ne fut ni l’un, ni l’autre. Il a saisi l’humain dans son environnement naturel tout en partageant les vues progressistes et productivistes de son temps. L’écologie marxiste relève, dirait l’écosocialiste Daniel Tanuro, d’un « chantier inachevé86 ». Contre une écologie irrationnelle et mystique, contre une écologie réformiste bon teint, contre une écologie scientiste et apolitique, Bensaïd a donc esquissé cette écologie communiste. L’humain entré dans la modernité eut tort de s’être coupé du monde vivant, oui ; il n’aurait pas raison, pourtant, de rediviniser la « Terre-mère » dans l’espoir de réparer cet accroc. La solution résidait à ses yeux dans une écologie « subversive, populaire87 », posant la liberté humaine comme principe et, par là même, les questions de la propriété et de la planification (donc de l’État). L’écologie soumettra les lois économiques à ses besoins et brisera la dictature des marchés, ou elle ne sera rien. En d’autres termes : tout écologiste conséquent doit sans plus tarder travailler à une révolution sociale.

*

Le coût des révolutions, d’accord. Mais qu’en est-il de celui des révolutions manquées ? Y aurait-il eu le nazisme et la Seconde Guerre mondiale si les spartakistes s’étaient emparés du pouvoir en 1919 ? Daniel Bensaïd aimait à poser cette question. La social-démocratie est à l’agonie (la présidence de Mitterrand a « fait des dégâts durables dans le mouvement ouvrier88 »), les écosystèmes prennent coup sur coup, la tyrannie du capital poursuit sa course folle, l’abstention grimpe en flèche, le fascisme reprend des couleurs un peu partout et les soulèvements populaires se multiplient. « Être révolutionnaire, c’est dire que le monde tel qu’il va mal n’est pas acceptable et qu’il est plus urgent que jamais de le changer89 », rappelait Daniel Bensaïd en mai 1999. Les années à venir seront déterminantes ; une de fois de plus, cela se jouera, in fine, entre eux et nous — les nationalistes et les partageux. S’enfermer « dans un ghetto d’extrême gauche90 » n’aidera pas à l’emporter. C’est un vaste front inédit qu’il nous faut. Et, avec ça, l’œil lucide : « ne pas se raconter d’histoire91 ». Lire ou relire Bensaïd ne sera pas du temps perdu.

Photographie de bannière : mouvement contre la réforme des retraites, Paris, 2023 | Stéphane Burlot

- Daniel Bensaïd, Jeanne, de guerre lasse. Chroniques de ce pays [1991], Don Quichotte éditions, 2017, p. 49.[↩]

- Il poursuivait : « Il nomme, indissociablement le rêve irréductible d’un autre monde de justice, d’égalité et de solidarité ; le mouvement permanent qui vise à renverser l’ordre existant à l’époque du capitalisme ; et l’hypothèse qui oriente ce mouvement vers un changement radical des rapports de propriété et de pouvoir, à distance des accommodements avec un moindre mal qui serait le plus court chemin vers le pire.« [↩]

- Daniel Bensaïd, « Puissances du communisme », Contretemps [en ligne], 12 janvier 2010.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Considérations inactuelles sur

l’actuel encore actif

du Manifeste communiste » [1998], archives personnelles, Contretemps [en ligne], 1er février 2018.[↩] - Daniel Bensaïd, « Puissances du communisme », art. cit.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, Textuel, 1999, p. 63.[↩]

- Daniel Bensaïd, Moi, la Révolution [1989], Don Quichotte éditions, 2017, p. 201.[↩]

- Ibid., p. 233.[↩]

- Ibid., p. 133.[↩]

- Ibid.[↩][↩][↩]

- Ibid.[↩]

- Daniel Bensaïd, Une lente impatience, Stock, 2004, p. 110.[↩]

- Daniel Bensaïd, Octobre 17, la révolution trahie. Retour critique sur la Révolution russe, Lignes, 2017, p. 19.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Trotsky, un passeur du siècle », Rouge, 2000.[↩]

- « Entretien avec Daniel Bensaïd – Le rouge », Antoine Robitaille, Le Devoir,

- Daniel Bensaïd, « Trotsky, un passeur du siècle », art. cit.[↩]

- « Entretien avec Daniel Bensaïd – Le rouge », art. cit

- Daniel Bensaïd, Octobre 17, la révolution trahie. Retour critique sur la Révolution russe, op. cit., p. 44.[↩]

- « Un entretien avec Daniel Bensaïd sur l’apport de Rosa Luxemburg » [mai 2010], David Muhlmann, Contretemps [en ligne], 15 janvier 2019.[↩]

- Daniel Bensaïd, La Politique comme art stratégique, Éditions Syllepse, 2011, p. 47.[↩]

- « Un entretien avec Daniel Bensaïd sur l’apport de Rosa Luxemburg », art. cit.[↩]

- Daniel Bensaïd, Fragments radiophoniques. 12 entretiens pour interroger le vingtième siècle, Éditions du croquant, 2020, p. 26.[↩]

- Ibid., p. 45.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Communisme contre stalinisme. Une réponse au

Livre noir du communisme

« , Rouge, n° 1755, 1997.[↩] - Daniel Bensaïd, Fragments radiophoniques. 12 entretiens pour interroger le vingtième siècle, p. 30.[↩]

- Rosa Luxemburg, La Révolution russe [1918], L’aube, 2013, p. 55.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Communisme contre stalinisme. Une réponse au

Livre noir du communisme

« , art. cit.[↩] - Daniel Bensaïd, Fragments radiophoniques. 12 entretiens pour interroger le vingtième siècle, op. cit., p. 133.[↩]

- Daniel Bensaïd, Octobre 17, la révolution trahie. Retour critique sur la Révolution russe, op. cit., p. 32.[↩]

- Daniel Bensaïd et Olivier Besancenot, Prenons parti. Pour un socialisme du XXIe siècle, Éditions Mille et une nuits, 2009, p. 334.[↩]

- Ibid.[↩][↩][↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 60.[↩]

- Hakim Bey, TAZ. Zone autonome temporaire, Éditions de l’éclat, 2011, p. 32.[↩]

- Ibid., p. 25.[↩]

- John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir. Le sens de la révolution aujourd’hui, Éditions Syllepse et Lux, 2007, p. 36.[↩]

- Ibid., p. 298.[↩]

- Miguel Benasayag, Abécédaire de l’engagement, Bayard, 2004, p. 236.[↩]

- Comité invisible, Maintenant, La Fabrique, 2017, p. 151.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Considérations inactuelles sur

l’actuel encore actif

du Manifeste communiste », art. cit.[↩] - Daniel Bensaïd, Walter Benjamin, sentinelle messianique. À la gauche du possible [1990], Les prairies ordinaires, 2010, p. 37.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Spectacle, stade ultime du fétichisme de la marchandise. Marx, Marcuse, Debord, Lefebvre, Baudrillard…, Lignes, 2011, p. 39.[↩]

- Ibid., p. 35.[↩]

- Daniel Bensaïd, Octobre 17, la révolution trahie. Retour critique sur la Révolution russe, op. cit., p. 77.[↩]

- Entretien paru dans la revue argentine Praxis en mai 2006. En français : « Penser la politique. Un entretien avec Daniel Bensaïd« , Contretemps [en ligne], 12 janvier 2008.[↩]

- Daniel Bensaïd, La Politique comme art stratégique, Éditions Syllepse, 2011, p. 33.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 66.[↩]

- Daniel Bensaïd, Tout est encore possible. Entretiens avec Fred Hilgemann, La Fabrique, 2010, p. 69.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 69.[↩]

- « Un entretien avec Daniel Bensaïd sur l’apport de Rosa Luxemburg », art. cit.[↩][↩]

- Daniel Bensaïd, « Terreurs et violences »[2007], Contretemps [en ligne], 15 octobre 2008.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 100.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Pari mélancolique, Fayard, 1997, p. 52.[↩]

- Daniel Bensaïd, « République(s) », Une radicalité joyeusement mélancolique. Textes (1992-2006), Textuel, p. 127.[↩]

- Ibid., pp. 19-20.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Sourire du spectre. Nouvel esprit du communisme, Éditions Michalon, 2000, p. 115.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 39.[↩]

- Daniel Bensaïd, Penser Agir, Lignes, 2008, p. 302.[↩]

- Daniel Bensaïd, Un nouveau théologien. Bernard-Henri Lévy, Fragments mécréants, 2, Lignes, 2007, p. 26.[↩]

- Entretien paru dans la revue argentine Praxis en mai 2006, art. cit.[↩]

- « Nous avions aussi quelques désaccords, puisque Daniel était un authentique léniniste — mais capable d’une lecture subtile et novatrice de Vladimir Ilitch — et moi un adepte, mieux, un amoureux, de Rosa Luxemburg« , a précisé un jour Löwy.[↩]

- Olivier Besancenot et Michael Löwy, Affinités révolutionnaires. Nos étoiles rouges et noires. Pour une solidarité entre marxistes et libertaires, Éditions Mille et une nuits, 2014, p. 133.[↩]

- Ibid., p. 125.[↩]

- « Daniel Bensaïd, du léninisme pressé à la lente impatience », Contretemps [en ligne], 20 janvier 2020.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la politique profane, Albin Michel, 2008, p. 221.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Le scandale permanent », in Démocratie, dans quel état ?, La Fabrique, 2009, p. 31.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Le scandale permanent » : version longue, en ligne.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Pari mélancolique, op. cit., p. 103.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Le scandale permanent », in Démocratie, dans quel état ?, op. cit., p. 48.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Pari mélancolique, op. cit., p. 103.[↩]

- Daniel Bensaïd, Une lente impatience, op. cit. p. 381.[↩]

- Ibid., p. 389.[↩]

- Daniel Bensaïd, Fragments radiophoniques. 12 entretiens pour interroger le vingtième siècle, op. cit., p. 80.[↩]

- Daniel Bensaïd, Un nouveau théologien. Bernard-Henri Lévy, op. cit., p. 103.[↩]

- Ibid., p. 105.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Sourire du spectre. Nouvel esprit du communisme, op. cit., p. 159.[↩]

- Daniel Bensaïd, Fragments mécréants. Sur les mythes identitaires et la République imaginaire [2005], Lignes, 2018, p. 9.[↩]

- « Quand l’histoire nous désenchante – entretien avec Daniel Bensaïd », Irène Jami, Wasserman Gilbert et Patrick Simon, Mouvements, n° 44, mars 2006.[↩]

- Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 37.[↩]

- « Entretien avec Daniel Bensaïd sur le rôle des intellectuels », Jean-Claude Poizat, Le Philosophoire, n° 37, janvier 2012.[↩]

- Daniel Bensaïd, Fragments mécréants. Sur les mythes identitaires et la République imaginaire, op. cit. p. 148.[↩]

- Daniel Bensaïd, Le Pari mélancolique, op. cit., p. 212.[↩]

- Daniel Bensaïd, Fragments mécréants. Sur les mythes identitaires et la République imaginaire, op. cit., p. 153.[↩]

- Daniel Bensaïd, Contes et légendes de la guerre éthique, Textuel, 1999.[↩]

- Daniel Bensaïd, « Dieu, que ces guerres sont saintes ! », Contretemps, n° 3, février 2002.[↩]

- Voir Daniel Bensaïd, Le Sourire du spectre. Nouvel esprit du communisme, op. cit.[↩]

- Daniel Tanuro, « L’écologie de Marx, chantier inachevé », L’Anticapitaliste, n° 142, janvier 2023.[↩]

- Daniel Bensaïd, « L’écologie n’est pas soluble dans la marchandise », Contretemps, n° 4, mai 2002.[↩]

- Daniel Bensaïd, Fragments radiophoniques. 12 entretiens pour interroger le vingtième siècle, op. cit., p. 125.[↩]

- « Daniel Bensaïd, philosophe et membre dirigeant de la LCR.

La propriété est un pouvoir despotique

« , Christophe Forcari, Libération, 24 mai 1999.[↩] - Daniel Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, op. cit., p. 114.[↩]

- Daniel Bensaïd, Penser Agir, op. cit., p. 76.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Détruire le capitalisme : Lordon et Bookchin, une discussion croisée », Victor Cartan, avril 2003

☰ Lire notre article « Deux ou trois idées pour la prochaine révolution », Victor Cartan, avril 2023

☰ Lire notre entretien avec Andreas Malm : « L’urgence climatique rend caduc le réformisme », juin 2021

☰ Lire notre article « Vers la révolution écosocialiste », Michael Löwy, janvier 2021

☰ Lire notre rencontre avec Olivier Besancenot : « Le récit national est une imposture », octobre 2016

☰ Lire notre abécédaire de Daniel Bensaïd, mai 2015