Entretien inédit pour le site de Ballast

Nous retrouvons Françoise Vergès dans un café associatif de Besançon. « Je ne rejette ni n’idolâtre l’Europe ou le monde postcolonial », écrivait-elle dans l’un de ses premiers ouvrages, Mémoire enchaînée. Celle qui tient l’île de La Réunion, où elle a vécu toute sa jeunesse et son adolescence, pour le point de départ de sa pensée précisait que cette circulation, entre les espaces et les langues, lui autorise « le détour » et l’usage des textes comme autant d’outils. Une décennie plus tard, elle préside le collectif Décoloniser les Arts et publie l’essai-manifeste Un féminisme décolonial. Cette première partie s’approche de cet adjectif, souvent décrié.

Vous ressaisissez l’ensemble des outils critiques à la lumière de la perspective décoloniale : est-ce une boussole qui n’indiquerait plus systématiquement le Nord ?

C’est une bonne image ! Le Sud, ce n’est pas un espace purement géographique, mais politique. C’est le produit d’une longue fabrication par le Nord et par le système capitaliste, qui en a fait un espace de vulnérabilité, à piller et à exploiter. Ce qu’on a appelé le « Tiers monde » et qu’on appelle maintenant le « Sud global », c’est cette constante division de l’humanité et de la planète en deux espaces, avec des frontières mouvantes qui distinguent d’un côté les gens qui ont droit à une vie décente, qui ont accès à de l’eau ou de l’air propre, et de l’autre ceux qui n’y ont pas droit. Dans le même temps, on trouve dans ce qu’on appelle le « Nord » (y compris en Europe) des espaces construits comme des Suds. Une géographie urbaine en enclaves se développe, et partout les classes moyennes et riches se protègent en construisant des « gated communities ». Leurs membres passent d’une enclave à l’autre, de leur maison climatisée au centre commercial climatisé — autant d’espaces entretenus par des femmes et des hommes racisés (mais surtout des femmes), surexploités puis rejetés dans des quartiers excentrés où l’eau et l’air sont pollués. Le confort de quelques-uns est construit sur l’invisibilisation et l’exploitation de plusieurs. Et cette construction en enclaves sécurisées, surveillées, interdites aux pauvres, est visible y compris dans les villes du Sud. Il faut constamment affiner les cartographies que construisent des États autoritaires, le néolibéralisme et l’impérialisme, mais aussi intégrer le fait d’un monde multipolaire.

Comment expliquer que la question décoloniale ne soit pas davantage investie par les mouvements de la gauche anticapitaliste, qui, aujourd’hui, revendiquent pourtant la lutte contre toutes les formes d’oppression ?

« Le Sud, ce n’est pas un espace purement géographique, mais politique. C’est le produit d’une longue fabrication par le Nord et par le système capitaliste. »

La gauche européenne s’est construite sur le déni progressif de la question coloniale et de l’impact que pouvaient avoir le racisme et le colonialisme sur leurs théories et pratiques. Historiquement, très peu de groupes de la gauche européenne se sont radicalement opposés à la colonisation : la majorité condamnait moralement l’exploitation des populations, l’appropriation des terres, etc., mais maintenait la question coloniale à distance, « là-bas », sans réfléchir à ce que ça rapportait « ici » — comme si la colonisation était l’affaire des colons et ne les concernait pas. Aussi, beaucoup d’entre eux — et d’entre elles — ont pensé qu’une colonisation était possible si elle était « socialiste », si elle appliquait des principes dits de « civilisation ». Cette gauche ne voyait pas que la liberté qu’elle revendiquait pour « tous » n’était possible que si le colonialisme et l’impérialisme étaient remis radicalement en cause, qu’elle ne se gagnerait pas au prix de l’oppression d’autres individus, que l’amélioration des conditions de vie conquises chez eux par des luttes ne pouvait pas signifier l’absence de droits ailleurs. Dès le XVIIIe siècle, les révolutionnaires haïtiens l’avaient compris : l’Europe — y compris les mouvements les plus progressistes et les plus radicaux — ne pouvait pas ignorer que l’esclavage colonial avait fait du Noir et de l’Africain un être en-deçà de l’humanité. L’Europe capitaliste a été longtemps protégée de ce qu’elle externalisait et, maintenant, ça la ravage. Mais, inévitablement, les idéologies racistes qui ont façonné la législation et la vie aux colonies devaient revenir hanter l’Europe, devaient contaminer culture, droit, théories. C’est ce que Césaire a appelé le « choc en retour » : ça ne restera pas là-bas.

La décolonisation, ce n’est pas qu’une question morale, qu’un argument philosophique : c’est la lutte pour une émancipation post-raciste, post-sexiste. Car une théorie émancipatrice n’est pas spontanément antiraciste : il y a eu — c’est important de s’en souvenir — un anti-esclavagisme raciste, des abolitionnistes qui étaient contre l’esclavage mais n’envisageaient pas l’égalité avec les Noir·es, de même qu’il y a un racisme sans race, des racistes qui ne croient pas à l’existence biologique de races mais qui croient fermement au fait que des cultures sont inférieures à d’autres. Dans La Question coloniale dans le mouvement ouvrier en France, Jacques Le Gall décrit cette évolution qui fait passer la classe ouvrière de l’indifférence (elle se concentre d’abord sur son organisation face à une terrible répression) à l’éveil au combat anticolonialiste, pour ensuite passer à un soutien de la colonisation et à un colonialisme socialiste dirigé par de grandes figures aux déclarations racistes. La plupart des féministes françaises ont fait de même. Bien que des figures comme Rosa Luxemburg ou Lénine, des anarchistes ou des trotskystes, s’en soient distingués, le nationalisme a fini par éloigner les classes ouvrières du combat anticolonial.

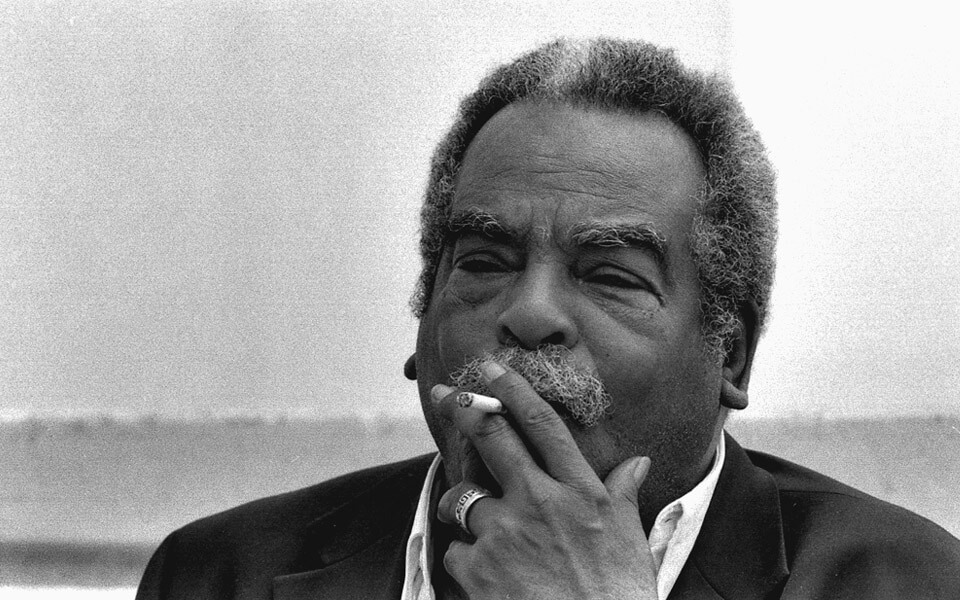

[Aimé Césaire | Denise Colomb]

Longtemps, le camp anticapitaliste a hiérarchisé les luttes et négligé les questions antiracistes et féministes, par exemple, au nom du primat économique. Cela évolue un peu partout, même si des pesanteurs et des aveuglements persistent. Comment, à son tour, la lutte décoloniale peut-elle éviter l’écueil de la hiérarchisation — le primat de la race ou de la colonialité, en l’occurrence ?

Pour moi, et pour beaucoup d’autres, la lutte décoloniale rend à tous les combats leur caractère éminemment multidimensionnel. Son objectif, c’est d’élargir les analyses. Évidemment, il y a les luttes particulières et immédiates, qui concernent des conditions de vie insupportables, mais si on veut de la justice sociale, si on veut la libération, il faut qu’on aille plus loin, qu’on voie les choses plus largement, qu’on tire tous les fils et qu’on questionne cette hiérarchisation. Pour les mouvements européens, cela implique de s’interroger sur les processus de « blanchiment1 » de leur pensée. Car être noir·e, c’est une expérience vécue, pas un détail, comme l’a écrit Frantz Fanon et comme l’analyse plus récemment le jeune philosophe Norman Ajari dans son ouvrage La Dignité ou la mort. Quand Césaire démissionne du PCF en 1956 et qu’il dit : « Vous voulez la fraternité, mais tant que vous êtes le grand frère2 », il leur reproche de ne pas réussir à comprendre qu’il est un homme noir, et qu’il ne pourra jamais être un communiste et seulement un communiste, comme eux. Il leur dit, en somme : « Vous ne pouvez pas continuer à me parler de classe ouvrière et de prolétariat sans savoir de qui vous parlez. Ce prolétariat colonisé qui est encore plus exploité, qu’est-ce que vous en faites ? » Pendant longtemps, on a considéré que la décolonisation ne concernait que les peuples colonisés, mais ce qui importe maintenant, c’est de savoir comment les sociétés européennes vont se décoloniser, se déracialiser, comment elles vont comprendre ce qu’il y a de colonial et de racial en elles. La question se pose y compris pour les théories et les luttes : qu’est-ce qui, à chaque fois, a été oublié ? L’an dernier, pour l’anniversaire de Mai 68, il a fallu de nouveau se battre pour dire combien de travailleurs immigrés avaient participé aux luttes — lesquelles n’étaient encore vues que comme celles de la classe ouvrière blanche. Pourquoi ne sait-on pas que ce sont les mineurs marocains qui ont poussé les compagnies minières à reconnaître les questions de santé comme des questions de travail ?

« La fin du statut colonial ne met pas fin à une pensée, à une idéologie, à un partage du monde qui se sont établis sur l’idéologie raciale. »

C’est là qu’intervient la notion de colonialité3…

Elle nous fait comprendre que la fin du statut colonial ne met pas fin à une pensée, à une idéologie, à un partage du monde qui se sont établis sur l’idéologie raciale. Après, quand la philosophe argentine María Lugones écrit que les théoriciens oublient que la colonialité agit de manière différente pour les hommes et les femmes, elle pointe une limite interne : aucune théorie n’échappe par nature aux écueils de la hiérarchisation ou à l’existence de points aveugles. La présence des femmes, des queers, des trans, nous pousse à interroger les théories globalisantes.

Le terme « décolonial » invite à abandonner le schéma colonial/postcolonial qui structure le récit national, et à proposer d’autres narrations. Mais jusqu’où est-il possible de se défaire d’un modèle — hexagonal, ici — quand on baigne dedans ?

Il faut être attentif aux formes de lutte qui se développent et qui s’écartent du modèle vertical ou des injonctions à la représentation et à la légitimation imposées par l’idéologie libérale et masculine. On a trop longtemps considéré ces modèles comme étant les seuls à être efficaces ; or, d’autres sont expérimentés : le Chiapas, les ZAD, Black Lives Matter… Ayant moi-même reçu une éducation scolaire française banale et postcoloniale (n’apprenant rien sur mon pays mais tout sur la France), et étant en même temps plongée quotidiennement dans les luttes de résistance, il m’est devenu impossible d’évoquer la France sans aussitôt penser « État » et ses institutions disciplinaires — armée, police, tribunal, école. Ce qui m’intéresse, c’est le moment où des peuples, des groupes rompent avec ce modèle hexagonal et basculent dans l’inconnu. Je pense d’abord aux marronnes et marrons, ces femmes et hommes qui quittent la plantation et s’enfuient pour établir des communautés, brisant ainsi la naturalisation de la servitude : oui, la liberté est possible, mais celle que nous construisons ici, dans les montagnes ! Le peuple français a aussi opéré cette bascule quand, alors que la royauté avait été pendant des siècles aussi naturelle que le jour et la nuit, il vote la mort du roi. L’insurrection des esclaves à Saint-Domingue est de cet ordre également, car elle débouche sur la création de la République d’Haïti, le 1er janvier 1804, deux ans après que Napoléon a rétabli l’esclavage dans les autres colonies françaises. Bien sûr — et malheureusement —, ces moments d’élaboration du présent et de construction d’un futur qui advient et qui s’élance ont souvent fini par imiter ce qu’ils refusaient. Mais ce refus du même, cette fuite loin de la norme, est inspirante.

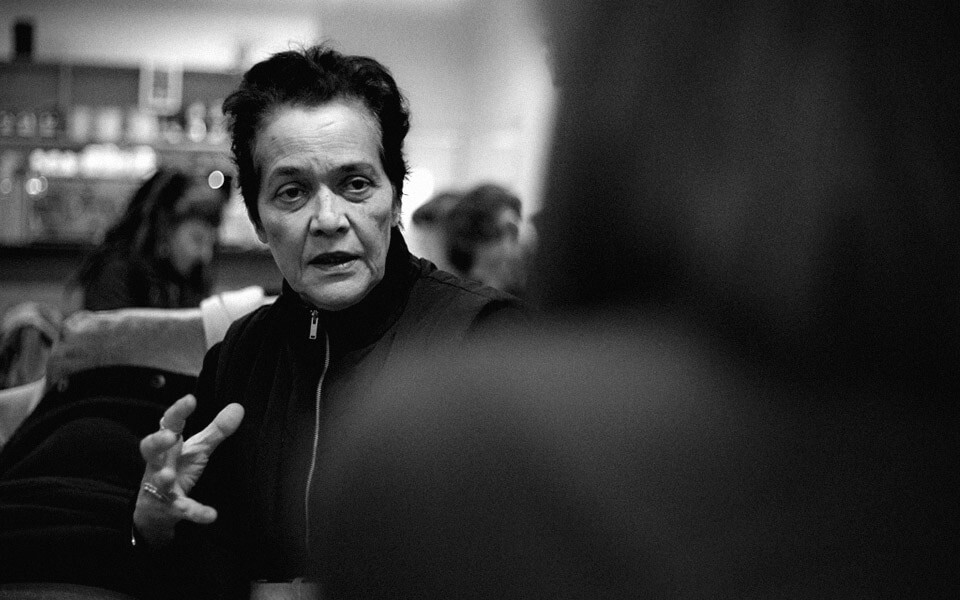

[Manon Oeuvrard | Ballast]

Vous reprenez à votre compte la remarque de l’écrivain réunionnais Carpanin Marimoutou quand il affirme : « Ces pays, ces îles [comme La Réunion], ne sont pas encore tout à fait des pays, ils sont encore trop marqués par la colonisation. » Quelles sont ces « marques » qui empêchent de vivre chez soi ?

La colonisation produit des effets sur l’habitat, c’est-à-dire sur la possibilité d’« habiter » son pays, de s’y sentir chez soi. Car le paysage lui-même est façonné par le colonialisme : les routes et les villes sont bâties pour répondre à des besoins économiques et militaires, la nature est remodelée pour la production agricole dont a besoin le pays colonisateur, etc. La décolonisation, comme moment de réappropriation de leurs terres par celles et ceux qui en ont été dépossédés, se poursuit dans les pays « décolonisés ». À La Réunion, des lieux se construisent où l’on plante d’anciens légumes, où le respect de la nature est primordial, où les liens entre humains, plantes, animaux, terre, air et eau sont retissés. Mais le pouvoir d’État continue d’entraver ce désir de s’approprier l’île comme un espace à habiter pleinement, joyeusement — et ce avec la complicité d’une caste locale qui profite des prébendes.

« La France est littéralement une création de son empire colonial », écrivez-vous en référence à Fanon. La France n’est pourtant pas une entité homogène aux contours précis : pourquoi ne pas dire le « capital français » ?

« La question des inégalités et de l’exploitation doit être au cœur de l’analyse. Le capitalisme peut tout à fait vouloir le

Tout-monde, si leTout-mondeest consommateur. »

Car il ne s’agit pas simplement du Capital. La France, ce sont des idées, des images, des références, qui la constituent comme singulière et différente dans la tête des Français·es. Quand j’écris « la France est littéralement une création de son empire colonial », je parle d’une idée hégémonique de la France qui se choisit des figures réactionnaires et coloniales comme emblèmes — et non des femmes révolutionnaires, des communardes ou des résistantes au racisme. N’entreront au panthéon national que les figures qui ont été soigneusement blanchies et débarrassées de toute référence révolutionnaire, qui sont désormais conformes aux normes de la bienséance bourgeoise. Sans parler des figures noires, asiatiques, arabes, révolutionnaires ou anticolonialistes, sauf au prix d’un profond blanchiment ! La France qui est la création de son empire colonial, c’est celle qui ne s’est toujours pas décolonisée et déracialisée.

Vous aimez mobiliser Fanon, on l’a vu, et avez rencontré Césaire à la fin de sa vie : deux références majeures pour l’histoire des mouvements antiracistes. D’autres puisent volontiers dans les luttes afro-américaines. Mais pourquoi cette omission collective des penseurs de la créolité, de Glissant, Condé ou Chamoiseau ?

La théorie de la Relation4 de Glissant est très importante, mais elle ne rapporte pas suffisamment la question raciale et coloniale au capitalisme et à l’impérialisme. À mon sens, la question des inégalités et de l’exploitation doit être au cœur de l’analyse. Le capitalisme peut tout à fait vouloir le « Tout-monde », si le « Tout-monde » est consommateur. Ce concept me semble négliger le fait qu’il y a d’énormes intérêts à ce qu’il n’advienne pas qui sont en jeu. Bien sûr, on peut considérer qu’il s’agit d’un horizon du possible et qu’il faut lutter pour cela. Mais on peut aussi observer la force de l’idéologie néolibérale qui produit continuellement des marchandises toutes plus séduisantes les unes que les autres, et qui suggère — comme le disait Thatcher — que la société n’existe pas et qu’il n’y a que des individus. Aujourd’hui, des gouvernements peuvent parfaitement rejeter l’occidentalisme et promouvoir une différence culturelle forte tout en appliquant une politique néolibérale. C’est que la colonisation ne s’effectue plus seulement sur le modèle de la colonialité du pouvoir : elle passe aussi par cette idéologie qui, pour s’étendre, ne requiert pas que vous appreniez la langue impériale et que vous vous assimiliez, mais que vous vous soumettiez à des objectifs économiques (avec les processus de genre et de race qui les accompagnent).

[Édouard Glissant, 2005 | DR]

Vous avez grandi dans une famille de militants et d’élus communistes très actifs. Quel rôle joue cette filiation politique dans les analyses que vous proposez aujourd’hui ?

C’est toujours difficile de parler de soi sans fard, sans la tentation de se présenter sous le meilleur jour. J’ai grandi avec une propagande raciste autour de mon père et n’importe quoi autour « des Vergès », une entité uniforme sans aucune singularité. Et ça continue. Je dirais simplement que grandir dans une atmosphère quotidienne de lutte et de résistance, de solidarité et de générosité du peuple réunionnais a été pour moi fondamental. J’ai une grande dette envers toutes les personnes que j’ai connues et envers mes parents : si tôt, ils m’ont donné et transmis des outils d’analyse — même si, parfois, il m’a fallu du temps pour bien les comprendre. Ce qui était intéressant, à La Réunion, c’était de voir le poids de l’époque coloniale et la reconfiguration des choses après la fin du statut colonial. Car l’État français a maintenu la colonialité de son pouvoir, alors que, pour la société française, le colonialisme avait disparu avec la fin de la guerre d’Algérie en 1962. L’État agissait sur deux fronts : d’un côté, il réprimait tous les mouvements qui voulaient la fin de la colonialité républicaine, et de l’autre, il offrait « la consommation » et les bénéfices de la soumission à la France. C’était très important de réprimer, d’installer de la peur et du conformisme, mais aussi de faire entrevoir tous les bénéfices de l’assimilation — un passeport français, la protection contre d’autres puissances, éviter la misère des pays indépendants alentour, etc. La propagande à ce sujet a été très importante (et l’est toujours). Mais le capitalisme français se transforme dans les années 1950, et la France se demande quel rôle vont jouer ces territoires « d’outre-mer » dans cette nouvelle configuration, et comment elle va pouvoir continuer à en tirer des bénéfices. Ce ne sont plus le sucre ou la banane qui vont constituer la base de l’exploitation. La grande distribution entre en scène, avec le démantèlement des industries locales. Il s’agit d’offrir aux grandes sociétés de distribution française et aux grandes compagnies de nouveaux débouchés, un marché captif, car, dans le même temps, les quelques relations économiques avec les pays voisins se restreignent. Pour penser la situation postcoloniale, on ne peut donc pas négliger les reconfigurations du capitalisme. L’économie néolibérale s’est aujourd’hui imposée partout ; c’est une forme de colonisation de la pensée autour du motto « Il n’y a pas d’alternative » et de modèles de développement — extractivisme, consommation, destruction de la planète. S’attaquer au capitalisme racial est une question décoloniale.

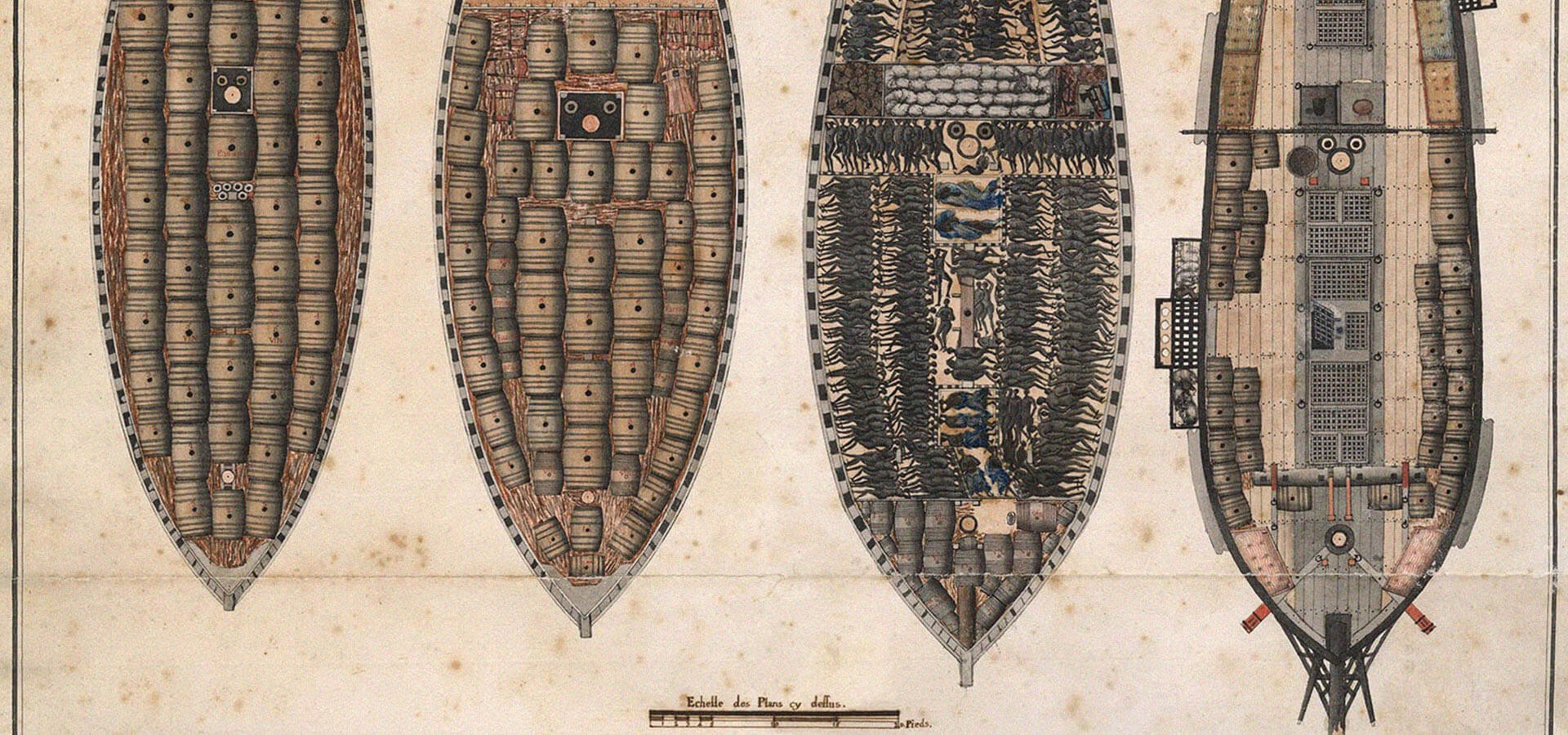

Vous rappelez, dans L’Homme prédateur, que l’esclavagisme « a accompagné le monde moderne, l’émergence de la consommation de masse, la transformation du goût et des usages, l’accès à de nouveaux produits de consommation comme le sucre, le tabac, le café, le chocolat »…

« Beaucoup de Français me disaient que leurs ancêtres n’ayant été ni négriers ni propriétaires d’esclave, ils ne voyaient pas bien en quoi cela les concernait directement. »

Des historiens de la classe ouvrière anglaise et nord-américaine ont étudié comment l’arrivée et la diffusion du tabac, du sucre et du café ou du thé en Europe ont contribué à faire supporter l’exploitation, comment celle-ci a été en quelque sorte « adoucie » — tous ces ingrédients permettant de mieux soutenir le rythme de la journée de travail. Ils parlent alors de « pacification » de la classe ouvrière. Dès que ces produits ont été accessibles à un large public et non pas seulement réservés à une élite, ils ont fait partie de la vie quotidienne. Leur consommation a installé dans la société toute une série de coutumes, d’habitudes, de mœurs — comme l’ouverture de café-tabac, la consommation de pâtisseries, les boîtes de chocolats en cadeau, etc. — qui ont pénétré très profondément la vie culturelle et sociale des européens. Mais la distance créée entre production et consommation a contribué à rendre invisible les lieux d’où venaient ces produits directement issus de l’esclavage.

Quand j’étais au Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, beaucoup de Français me disaient que leurs ancêtres n’ayant été ni négriers ni propriétaires d’esclave, ils ne voyaient pas bien en quoi cela les concernait directement. J’ai alors beaucoup réfléchi : je devais trouver comment leur faire comprendre que toute la société avait bénéficié de l’esclavagisme, même indirectement (on pourrait déjà parler du développement d’industries nécessaires au commerce maritime d’êtres humains — voile, bois, blé, porcelaine, armes, tissus — et donc du développement industriel des arrière-pays de ports négriers). J’ai initié des visites guidées au Louvre : j’ai proposé des parcours autour de la présence de l’esclavage dans les collections de ce musée qui est le plus grand, le plus beau, le plus visité de France. Mon projet n’était pas d’aller chercher des tableaux représentant des esclaves, parce que je savais qu’il y en avait très peu — les esclaves apparaissent massivement dans l’iconographie avec l’émergence du mouvement abolitionniste anglais —, mais de trouver par exemple le premier tableau d’un homme fumant une pipe. Il s’agissait de voir à quel moment, pour un bourgeois ou un aristocrate, le fait de fumer était devenu partie intégrante de la représentation de soi (et de la représentation masculine, en particulier, puisque le tabac est devenu exclusivement masculin en Europe, alors même qu’il n’y avait aucune raison naturelle à cela). À partir de là, ce que je montrais, c’est que même si, bien sûr, tous les Français n’avaient pas été négriers ou possesseurs d’esclaves, tous avaient fumé du tabac, tous avaient consommé du sucre et du café, tous avaient porté du coton, etc. Il s’agissait de comprendre comment la société était prise dans ces réseaux de consommation mis en place par le capitalisme, rendant aveugle aux conditions de production, comment le consentement était construit à travers la consommation — ce qui a des résonances pour aujourd’hui.

[Manon Oeuvrard | Ballast]

Comme titulaire de la chaire « Global South », vous aviez le souci d’ouvrir des ateliers et des séminaires accessibles à des personnes qui ne fréquentaient pas l’université. L’université Décolonisons les Arts, que vous présidez, s’inscrit dans ce sillon. Les arts sont aussi largement « colonisés » que l’Histoire ?

Le collectif Décoloniser les Arts est né à la suite de deux événements. D’une part, après la performance Exhibit B d’un artiste sud-africain blanc qui avait mis en scène des actrices et acteurs noir·es dans des tableaux vivants — esclavage, zoos humains. Il y a eu à Paris des protestations, des analyses sur la « liberté » de la création artistique, qu’il convenait d’interroger. D’autre part, une amie qui travaille dans le monde de l’art avait subi des attaques sexistes et racistes très violentes de la part d’un collègue. On s’est dit qu’il fallait qu’on fasse entrer ces questions dans ce monde culturel, qui jouit d’une image extrêmement progressiste. Une fois le collectif créé fin 2015, on a montré que toutes les institutions artistiques étaient dirigées par des hommes blancs de plus de 50 ans et que les seules personnes racisées y travaillant étaient les femmes de ménage ou les vigiles. On a reçu des témoignages d’hommes et de femmes racisé·es qui travaillent dans le cinéma, dans le théâtre, dans la danse, dans la musique, qui montraient que des barrières existaient partout. Mais on veut aller plus loin : on veut comprendre comment les arts ont eux aussi été pénétrés d’une forme de colonialité. Au-delà de la question des postes, de la représentation sur la scène, on voulait imaginer ce que serait une décolonisation des arts. De là notre volonté de créer une université. On ne fait pas des cours d’histoire — même alternative — de l’art, mais on prend telle citation de Césaire, par exemple, et on se demande ce qu’elle nous apporte, comment elle résonne. Cela permet de renforcer l’autonomie, de rendre plus fortes les personnes qui participent, plus confiantes en elles-mêmes, et donc moins vulnérables aux attaques constantes des institutions.

Vous faites le choix d’aborder ces sujets par la voie du sensible. Cette manière d’incarner, de donner corps à votre objet, est-ce ce qui faisait défaut à la lutte décoloniale ?

Il y a souvent un côté trop scolaire de la lutte : il faut donner des leçons. J’ai été une élève très indisciplinée, je ne pouvais pas supporter les salles de classe ; pourtant, j’adorais lire et apprendre. Je m’asseyais toujours à côté de la fenêtre pour pouvoir regarder dehors. J’aime cette anecdote du poète Tagore qui raconte l’histoire d’un petit garçon qui voit à la récréation son copain se faire punir par le maître parce qu’il est monté dans un arbre ; or, l’après-midi même, il a une classe de botanique — où on lui apprend les arbres, mais seulement à partir des livres d’école, c’est-à-dire dans des pages faites avec le bois des arbres ! L’apprentissage est complètement détaché du sentiment, du sensuel. C’est important de réapprendre à travailler avec les sens. Ça fait également partie de l’idée décoloniale : dans les sociétés occidentales, le regard est complètement privilégié par rapport aux autres sens. Il faut réapprendre à écouter, à toucher, à sentir. Et à le faire ensemble, collectivement.

Photographie de bannière : Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Nantes

Portrait de Françoise Vergès : Cyrille Choupas

- Il s’agit de la tendance à évacuer, dans les discours et les pratiques politique et universitaire, les réflexions liées aux inégalités de race. Le concept d’« intersectionnalité » a subi ce processus de blanchiment, devenant un outil théorique utilisé dans la pensée féministe hégémonique alors même que sa créatrice, Kimberley Crenshaw, l’avait développé dans le contexte africain-américain.[↩]

- « Inventons le mot : c’est du

fraternalisme

. Car il s’agit bel et bien d’un frère, d’un grand frère qui, imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend la main (d’une main hélas ! parfois rude) pour vous conduire sur la route où il sait se trouver la Raison et le Progrès. Or c’est très exactement ce dont nous ne voulons pas. Ce dont nous ne voulons plus. » Aimé Césaire, Lettre à Maurice Thorez, 1956.[↩] - La notion de « colonialité du pouvoir » a été développée dans les années 1990 par le sociologue péruvien Aníbal Quijano : « C’est ainsi que la race, à la fois mode et résultat de la domination coloniale moderne, a imprégné tous les champs du pouvoir capitaliste mondial. Autrement dit, la colonialité s’est constituée dans la matrice de ce pouvoir, capitaliste, colonial/moderne et eurocentré. Cette colonialité du pouvoir s’est avérée plus durable et plus enracinée que le colonialisme au sein duquel il a été engendré, et qu’il a aidé à s’imposer mondialement. »[↩]

- Glissant, dans un entretien au Monde, la définit ainsi : « Nous devons construire une personnalité instable, mouvante, créatrice, au carrefour de soi et des autres. Une Identité-relation. C’est une expérience très intéressante, car on se croit généralement autorisé à parler à l’autre du point de vue d’une identité fixe. Bien définie. Pure. […] Maintenant, c’est impossible, même pour les anciens colonisés qui tentent de se raccrocher à leur passé ou leur ethnie. Et cela nous remplit de craintes et de tremblements de parler sans certitude, mais nous enrichit considérablement. »[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019

☰ Litre notre abécédaire de Frantz Fanon, janvier 2019

☰ Lire notre entretien avec Cédric Johnson : « Il n’y aura aucune révolution si elle n’engage pas la majorité de la population », juin 2018

☰ Lire notre entretien avec Saïd Bouamama : « Des Noirs, des Arabes et des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », mai 2018

☰ Lire notre traduction « Pour un monde socialiste — Huey P. Newton (Black Panther Party) », décembre 2017

☰ Lire notre traduction « Anarchisme et révolution noire », Lorenzo Kom’boa Ervin, décembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Eryn Wise : « Nous vivons un moment historique », décembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Assa Traoré : « Allions nos forces », décembre 2016