Entretien inédit pour le site de Ballast

De l’Amazonie à Notre-Dame-des-Landes, Alessandro Pignocchi — chercheur en sciences cognitives et philosophie de l’art et auteur à ce jour de trois albums de bande dessinée et du même nombre d’essais — ne se défait pas de l’humilité de l’anthropologue face à l’objet souvent incompris de ses observations. Face à sa table à dessin, il convoque les penseurs pour les faire dialoguer avec des politiciens devenus animistes, des mésanges révolutionnaires ou des habitants d’une bourgade de Seine-et-Marne. Entre une visite de la ZAD de Roybon et un séjour dans le bocage nantais, nous rencontrons l’auteur dans un café lyonnais, en marge d’un festival de bande dessinée. Le temps pour lui de souffler, et de convier nos lecteurs à Notre-Dame-des-Landes ces 29 et 30 septembre.

J’ai écrit à peu près en même temps mes deux premières BD. Anent est un documentaire relativement classique. Je raconte mes voyages en Amazonie, dans des communautés Jivaros, sur les traces de l’anthropologue Philippe Descola. Le moteur de mes voyages et du récit que j’en ai fait est la fascination pour l’idée, théorisée notamment par Descola, selon laquelle la pensée amazonienne ignore la distinction que l’Occident moderne trace entre la Nature et la Culture : les plantes et les animaux y sont considérés comme des personnes et les relations que les Indiens d’Amazonie entretiennent avec eux s’apparentent à des interactions sociales.

« La pensée amazonienne ignore la distinction que l’Occident moderne trace entre la Nature et la Culture : les plantes et les animaux y sont considérés comme des personnes. »

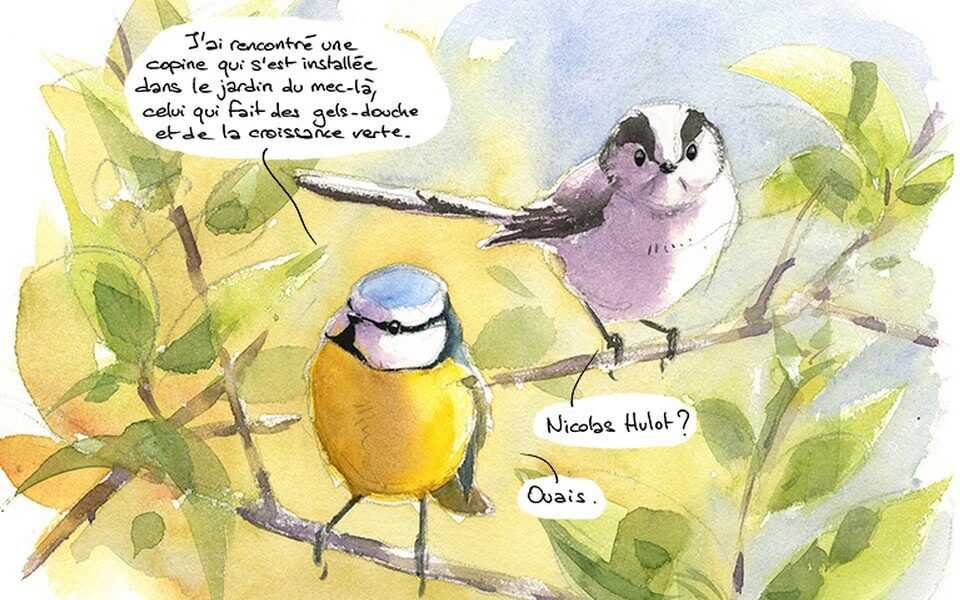

Cette idée est séduisante intellectuellement, mais il est difficile de voir ce qu’elle signifie concrètement, surtout si, comme Descola et d’autres, on se demande comment l’Occident pourrait s’en nourrir pour sortir du dualisme Nature/Culture. Étrangement — et c’est un des propos d’Anent —, mes voyages en Amazonie ne m’ont pas permis de beaucoup progresser sur ce point. Mes publications de blog, qui sont devenus ma seconde BD, Petit traité d’écologie sauvage, sont une tentative de rendre cette idée plus concrète, de la mettre au travail.

La motivation principale à l’origine de cette BD est sans doute l’envie de faire de l’humour débile avec des idées sérieuses, qui me venaient pour partie de mon passé d’universitaire. Mais a posteriori je peux la justifier de cette manière : voir concrètement à quoi ressemblerait notre monde si, comme les indiens d’Amazonie, on défaisait d’un coup la distinction entre Nature et Culture, si on oubliait notre concept de « Nature » et la façon dont il met à distance et fonctionnalise tous les êtres, territoires et phénomènes qu’il englobe. Je ne suis toujours pas capable de le justifier explicitement, mais il est assez vite apparu dans cette BD qu’on ne pourra défaire la distinction Nature/Culture qu’en s’attaquant à un autre pilier de l’Occident moderne : la superposition entre pouvoir politique et pouvoir coercitif. Et là encore, l’inspiration vient d’Amazonie. Comme l’a montré Pierre Clastres, et comme j’ai eu maintes fois l’occasion de le constater chez les Jivaros, les chefs amazoniens ne donnent jamais d’ordre — et ils n’auraient, de toute façon, aucun moyen de les faire respecter. Le groupe ne les écoute que s’il en a envie et les chefs sont entièrement à son service. De façon un peu pédante, je pourrais prétendre que ma prochaine BD, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, est une tentative d’explorer plus avant les liens entre la pensée de Descola et celle de Clastres.

La bande dessinée a-t-elle une portée spécifique dans la diffusion des savoirs anthropologiques ?

Elle est un médium très efficace pour le documentaire à la première personne. Elle permet de se dessiner soi-même et de se moquer de soi, de porter un regard ironique sur celui que l’on était lorsqu’on était sur le terrain. Autrement dit, elle permet de revendiquer la dimension subjective de toute enquête anthropologique — une revendication qui fait défaut dans de nombreuses monographies d’anthropologue…

Vous revenez à une forme plus documentaire avec votre travail actuel sur la ZAD.

« Il faudrait que le terme même de protection devienne obsolète. Que la bonne entente avec ce qu’on appelle aujourd’hui les êtres de la nature devienne une évidence. »

Ma BD sur la ZAD tente de mélanger les deux registres. Une part documentaire, comme dans Anent, mais toute parcourue de digressions absurdes, comme dans mes deux Petits traités. Ma source d’inspiration principale pour mêler les deux est Kobane Calling, le chef-d’œuvre de Zerocalcare.

Si l’on vous demande ce qu’il y a de commun entre l’Amazonie et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes…

Principalement, la distinction entre Nature et Culture que j’évoquais — elle n’y a pas, ou plus, lieu. Les Indiens d’Amazonie nous enseignent que cette distinction n’a rien d’universel ; c’est une construction sociale qui a pris forme au sein d’une trajectoire historique propre à l’Occident. De nombreux penseurs — l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro ou encore Bruno Latour — considèrent que cette distinction a fait son temps et qu’il est urgent de s’en défaire, notamment sous la pression de la crise écologique. Il s’agit aussi de laisser partir avec elle nombre de notions qu’elle contribue à structurer et qui organisent notre quotidien — la « valeur travail » ou la notion de « progrès », par exemple. En Europe, c’est sur les ZAD, et en particulier à Notre-Dame-des-Landes, que cette révolution cosmologique s’ébauche, de façon exploratoire, le plus nettement. D’autant qu’elle semble aller de pair avec le refus de tout pouvoir coercitif et la mise au premier plan du commun au détriment de la propriété privée. Sur ce dernier point, d’ailleurs, les ZAD s’éloignent des Indiens d’Amazonie — qui sont de redoutables individualistes — pour se rapprocher plutôt de ceux des Andes.

Vous vous en prenez à la protection de la nature « à l’occidentale » par le biais d’un personnage, l’anthropologue jivaros. Renoncer à la distinction dont nous parlons redéfinit nécessairement l’idéal d’une nature sanctuarisée qui jouxterait les espaces pollués et délaissés sur le plan environnemental. Du coup, quelle protection imaginer ?

La protection pensée à l’occidentale pose deux problèmes. Premièrement, lorsqu’on a sanctuarisé une zone, on peut toujours changer d’avis et décider de l’exploiter (par exemple, en Alaska, dès que le cours du baril augmente, on envisage de rogner un peu sur les frontières des parcs sous lesquels on trouve du pétrole). Cette oscillation entre protection et exploitation, qui caractérise le rapport occidental à la nature, aboutit donc nécessairement à la destruction. Ensuite la sanctuarisation entretient, et même renforce, le statut d’objet de la nature. Elle nous empêche donc de nouer avec plantes, animaux, écosystèmes et territoire des relations fondées sur des liens sujet-sujet, c’est-à-dire les relations les plus riches et exaltantes. Il faudrait que le terme même de protection devienne obsolète. Que la bonne entente avec ce qu’on appelle aujourd’hui les êtres de la nature devienne une évidence.

Vous citiez l’anthropologue Bruno Latour. Il rappelle régulièrement le rôle prépondérant de l’attachement aux territoires — « Défendre la nature : on baille. Défendre les territoires : on se bouge », résumait-il à Reporterre. Partagez-vous cet avis ?

« Les liens au territoire qui s’inventent sur les ZAD sont d’un type opposé à ceux, réactionnaires, auquel on pense souvent en parlant de lien à la terre. »

Intuitivement, oui. Mais c’est un sujet que je découvre ; je n’ai pas grand-chose à en dire si ce n’est des lieux communs en terme de liens, d’affection, d’expériences incarnées, etc. Je peux seulement ajouter que j’ai été très agréablement surpris, en arrivant sur la ZAD, par la vitesse à laquelle je me suis réapproprié les liens qui s’y tissent avec le territoire et avec ses habitants, humains et non-humains. Je m’attendais à devoir me cantonner à une position d’observateur extérieur, d’anthropologue, mais après quelques heures sur un chantier ou un potager collectif, j’avais l’impression d’être là depuis toujours. Les liens au territoire qui s’inventent sur les ZAD sont d’un type opposé à ceux, réactionnaires, auquel on pense souvent en parlant de lien à la terre (et qui concernent les ancêtres, l’histoire du lieu, le sang, etc.), tous ces liens qui permettent aux habitants d’un lieu de vous appeler « étranger » même si vous partagez leur quotidien depuis vingt ans. Sur la ZAD, toute personne de passage peut, en quelques heures, se sentir une maille de l’entrelacs de liens qui s’y tissent, peut faire sien cet attachement au territoire. C’est un point important : j’ai peur qu’une partie de la gauche soit en train de passer à côté de cette distinction entre deux façons opposées de s’attacher à un territoire. Je pense par exemple à l’article du Monde Diplomatique de juin, « Le Terroir ne ment pas », qui rapproche les liens à la terre les plus réactionnaires — le retour à la terre pétainiste — à ce qui se fait en la matière de plus progressiste (avec une notion de progrès redéfinie, bien sûr) — à savoir les liens que les zadistes nouent avec le territoire qu’ils défendent.

On trouve volontiers, dans l’écologie mainstream, l’idée que la biodiversité doit être défendue pour les « biens et les services » que l’humanité en retire. En quoi est-ce un problème ?

Dans cette pensée, le concept de Nature désigne un objet. Un objet certes très précieux, mais qu’il ne faut protéger, en effet, qu’en raison des services qu’il nous rend. Pourtant, lorsqu’on envisage la valeur d’une chose uniquement au prisme de son utilité pratique, on prend implicitement pour acquis que cette chose est remplaçable par toute autre chose qui saurait remplir les mêmes fonctions. Pour la nature, le remplaçant est tout trouvé, ce sera le progrès technologique. On ne se mobilise pas en masse pour un objet remplaçable. Défaire la distinction Nature/Culture, se débarrasser du concept de Nature, signifie que les plantes, les animaux, les écosystèmes, passent d’un statut d’objet à un statut de sujet. Ça ne veut pas dire un statut identique à celui des humains, mais un statut qui attribue une forme d’intériorité ou, du moins, qui incite à porter l’attention sur les liens réciproques. Dès lors, la bonne entente avec les non-humains n’a plus besoin d’être étayée par une utilité concrète ou une fonction. Elle va simplement de soi. Viser la bonne entente avec les non-humains devient un objectif aussi immédiatement désirable que de viser la bonne entente avec les autres humains : ça semble une condition essentielle pour que la Terre soit un tant soit peu agréable à habiter.

Comment avez-vous perçu la réaction policière mise en œuvre, sur la ZAD, suite à l’abandon du projet d’aéroport ?

Avant d’aller sur la ZAD, je n’avais pas eu beaucoup de contacts avec le milieu militant. Je m’attendais à une expulsion un peu fantoche, mise en scène pour les médias, pour faire plaisir à la droite et à tous ceux qui détestent la ZAD, tout en se débrouillant pour que le sujet soit oublié. Pour expliquer l’invraisemblable déchaînement de violence qui a eu lieu, je vois deux raisons, sans doute en partie complémentaires. Tout d’abord, les forces de l’ordre sont un pouvoir décisionnaire à part entière. Les gendarmes mobiles ne voulaient pas d’une expulsion pour les médias : ils voulaient en découdre, laver l’affront de 2012 — l’État n’avait, dans l’ensemble, aucune envie de les contrarier. La veille des expulsions, des journalistes présents sur la ZAD ont reçu des textos de la part de proches du gouvernement les mettant en garde contre les gendarmes devenus incontrôlables. Ensuite, et surtout, il faut croire que l’État a peur d’un contre-pouvoir ancré sur un territoire. Tant que les contre-pouvoirs sont diffus dans la société, il sait les gérer de toutes sortes de façons. Mais lorsqu’un territoire, aussi petit soit-il, montre en acte qu’il y a des alternatives, que ce que l’on subit quotidiennement n’est pas une fatalité, là ça l’inquiète davantage. Cette manifestation de peur de la part de l’État valide d’ailleurs ce que nous évoquions : les luttes à venir doivent tenter de s’ancrer sur des territoires. C’est ce que rappelle David Graeber dans sa préface de l’Éloge des mauvaises herbes, d’ailleurs : « Les dirigeants du monde ne sont pas du tout gênés par les manifestations de rage ou de haine dirigées contre eux (d’une certaine façon je soupçonne qu’ils en sont plutôt flattés) ; ce qui les met vraiment en colère, c’est lorsqu’un nombre significatif de gens commence à leur dire : Vous autres êtes ridicules et inutiles.

Voilà pourquoi ils redoutent des lieux comme la ZAD. Des alternatives aussi visibles font voler en éclats l’idée que, en dépit de la répétition des crises, le système actuel doit absolument être rafistolé afin de conserver le statu quo. »

Que peut-il maintenant arriver sur ce territoire ?

Je ne sais pas. L’idéal serait certainement de maintenir une autonomie complète vis-à-vis de l’État, tout en continuant à densifier le réseau de solidarités qui l’unit à d’autres territoires en lutte. Mais le rapport de force est sans doute loin d’être suffisant pour l’instant — je nourris, peut-être un peu naïvement, l’espoir qu’il le devienne bientôt… La lutte juridique qui se mène en ce moment, pour tenter une légalisation de façade, est inévitable, mais personne ne peut vraiment prédire sur quoi elle débouchera !

Portrait de vignette : Anna Pourcelot

Illustrations : Alessandro Pignocchi

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Fressoz : « Désintellectualiser la critique est fondamental pour avancer », juin 2018

☰ Lire notre article « N’être pas gouverné », Roméo Bondon, juin 2018

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Vidalou : « La Nature est un concept qui a fait faillite », février 2018

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale » avril 2017

☰ Lire notre article : « Bure réenchante la lutte anti-nucléaire », Gaspard d’Allens, juin 2017

☰ Lire notre entretien avec Eryn Wise : « Nous vivons un moment historique », décembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Lucile Leclair : « Refuser l’agriculture industrielle », novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Jean Malaurie : « Nous vivons la crise mondiale du Progrès », juin 2016