2019 s’achève : partout, le consensus néolibéral craque. Chaque samedi, les gilets jaunes ont fait entendre au mal élu Macron la voix de celles et ceux « qui ne sont rien« . Dans les mairies, on décrochait son portrait pour dénoncer son inaction écologique (les dernières prévisions scientifiques françaises ont rappelé, au mois de septembre, que la température terrestre atteindrait + 4 °C si rien n’était entrepris d’ici 2060) ; dans la rue, on réclamait sa démission pour l’ensemble de son œuvre. Les quatre coins du globe ont protesté contre leurs gouvernements oligarchiques : Algérie, Liban, Chili, Irak, Iran… Les zapatistes ont refait surface, enjoignant à faire tomber le patriarcat, et la révolution qui se mène au Rojava a connu le déchaînement fasciste d’un État-membre de l’OTAN. Cette même année, entre la France et la Belgique, notre revue a publié deux numéros papier et une centaine d’articles en ligne : pour la terminer, nous en sélectionnons une petite dizaine.

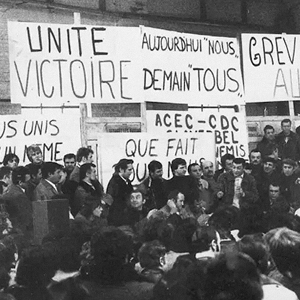

Région de Charleroi, Belgique. À la fin des années 1960, les verriers de l’entreprise Glaverbel se tournent peu à peu vers le syndicalisme de combat. En dépassant le corporatisme qui règne dans le secteur, l’unité des travailleurs se construit au fur et à mesure face à un patronat toujours plus offensif. Les années 1970 sont marquées par plusieurs conflits, au cours desquels les verriers mettent en place deux outils, qui se révèleront décisifs : le comité de grève et l’occupation d’usine. Contrôle ouvrier et démocratie syndicale s’exercent dès lors durant quelque temps, permettant aux travailleurs d’arracher des « accords historiques ». Si la reprise autogestionnaire de l’usine Lip est bien connue, en France, cette lutte du mouvement ouvrier européen l’est autrement moins : en voilà le récit.

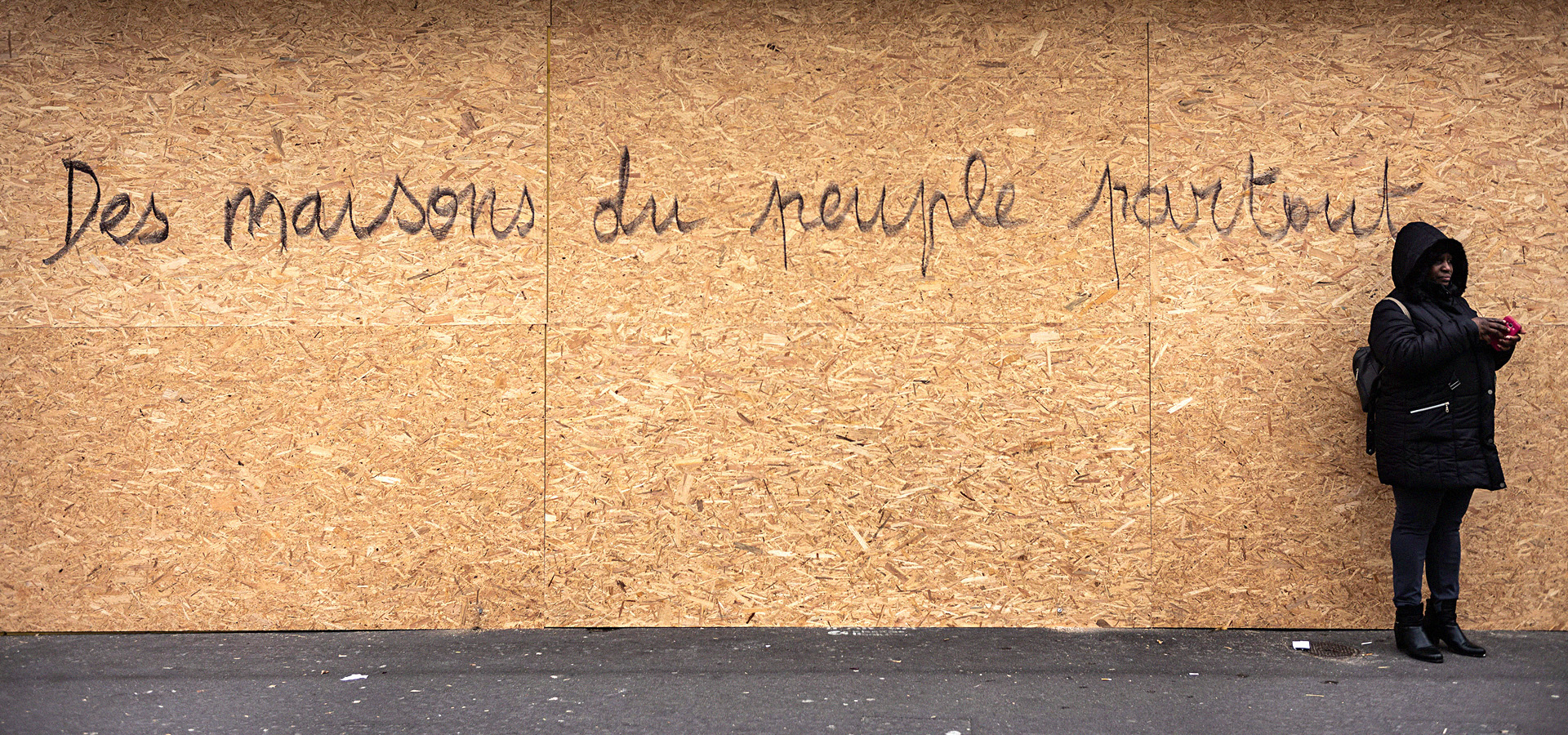

C’est l’une des deux sous-préfectures de la Meuse : Commercy, moins de six mille habitants. Un territoire de la « diagonale des faibles densités » frappé par l’effondrement industriel ; un taux de chômage à 24,5 %. La commune s’est imposée comme un point incontournable du soulèvement national des gilets jaunes. Forts d’une assemblée quotidienne, les Lorrains boudent le « grand débat » macronien pour mieux louer la démocratie directe. Des messages de soutien arrivent du Chiapas et du Rojava ; le nom de Murray Bookchin circule. Une Assemblée des assemblées s’y est tenue les 26 et 27 janvier, rassemblant soixante-quinze délégations du pays. L’horizon ? Abolir les inégalités, partager les richesses et donner le pouvoir au peuple. Nous sommes allés à leur rencontre.

Ce 1er janvier, les zapatistes ont célébré les vingt-cinq ans de leur soulèvement. L’occasion de réaffirmer leur engagement dans la construction de leur autonomie et la défense de leur territoire au sud du Mexique. Leur mot d’ordre ? « Le peuple gouverne et le gouvernement obéit. » Face à la pression toujours croissante du mode de production capitaliste et des mégaprojets défendus par le nouveau gouvernement « progressiste », de nombreux soutiens nationaux et internationaux se sont exprimés au cours des derniers mois. La répression ne faiblit pas ; la lutte non plus : récit, sur place, d’une commémoration et d’un appel, lancé le 10 avril, « à lever un réseau mondial de rébellion et de résistance contre la guerre qui, si le capitalisme triomphe, signifiera la destruction de la planète ».

Yeux crevés, mains arrachées, journalistes et pompiers matraqués : le bilan, à mi-chemin, d’un président élu pour « faire barrage à l’extrême droite ». Et quand le pouvoir ne cogne pas, il ment. Il ment par la voix de son ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Lorsqu’un auditeur l’interpelle un jour de mars à propos de Zineb Redouane — morte à Marseille le 1er décembre 2018 des suites d’un tir de grenade lacrymogène reçu chez elle, en plein visage —, le ministre répond : « Je ne voudrais pas qu’on laisse penser que les forces de l’ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c’est faux. Elle est morte d’un choc opératoire après […] avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui avait été envoyée, qui arrivait sur son balcon. » Puis il conclut : « Il faut arrêter de parler des violences policières. » Nous avons rencontré sa fille à Marseille.

Les multiples effets du dérèglement climatique sont sous nos yeux. La non linéarité de ce processus rend les projections futures incertaines, mais il ne fait aucun doute que le modèle économique dominant en est l’une des causes principales. Ancien ingénieur agronome et auteur de L’Impossible capitalisme vert, Daniel Tanuro défend une alternative écosocialiste : une rupture radicale avec le productivisme — qui a longtemps imprégné les courants socialistes majoritaires. Mais de l’urgence à la catastrophe, il n’est parfois qu’un pas, que la collapsologie franchit sans hésiter : ses partisans vont affirmant que l’effondrement de la civilisation que nous connaissons aura lieu dans un avenir très proche, et qu’il est déjà trop tard pour agir dessus. Tanuro se porte en faux ; nous en discutons.

Au départ de ce texte, qu’il faut sans doute situer quelque part entre la spéculation et la rêverie, les mots d’un poète néerlandais : Cees Nooteboom. L’auteure, poétesse elle-même, s’en empare pour louer, au fil d’une plume trempée dans la tradition libertaire, les vertus mobilisatrices de l’imaginaire en politique. Sans quoi, il n’est pas d’émancipation possible. « Il n’est pas de révolution sans édification imaginaire de la société désirable, appuyée tant sur la mémoire reconstruite du passé que sur le désir encore vierge de l’avenir. » On croisera donc un commandant de sous-marin et un sablier, des cueilleurs et des barbares, René Char et un abbé, un orage et des ombres noires. Et même un vieux chien grec.

Mehdi Charef nous attend en fumant une cigarette. L’homme, cinéaste et écrivain, est d’abord une voix : basse, rugueuse. Il nous raconte bientôt son enfance ; l’Algérie est tout juste indépendante et Medhi Charef a 10 ans — avec ses frères et sa mère, il débarque en France rejoindre un père qu’il n’a jamais vu, ouvrier dans un pays à reconstruire. Des bidonvilles de Nanterre aux cité de transit, c’est là que cette première génération d’immigrés vivra durant plus de dix ans. Cette histoire, le réalisateur du Thé au Harem d’Archimède la donne à vivre dans un roman autobiographique paru cette année aux éditions Hors d’atteinte : Rue des Pâquerettes. « Ça m’a fait mal pendant des années de me sentir indigène

. Je le ressentirai toute ma vie ; c’est trop lourd. Pourtant, je suis d’ici, je ne suis plus d’Algérie. »

Elle se disait poétesse, guerrière, socialiste et survivante d’un cancer du sein ; elle s’avançait contre la « haine virulente dirigée contre toutes les femmes, les personnes de couleur, les gays et les lesbiennes, les pauvres ». Née à New York en 1934, Audre Lorde est l’une des voix majeures de la pensée critique afro-américaine. Disparue en 1992 d’un second cancer, c’est une dizaine d’ouvrages, en prose comme en vers, qu’elle laisse derrière elle pour enjoindre, ou aider, à affronter le racisme, le sexisme, l’homophobie et le capitalisme. La philosophe Hourya Bentouhami revient sur l’œuvre de l’auteure, une œuvre qui revendique la colère, l’expérience vécue et la différence, et esquisse les conditions d’une politique de l’alliance : reconnaître les oppressions spécifiques.

D’un coup de patte, le lièvre se laisse engloutir par le fourré croisant sa course ; d’un battement d’aile, le milan se place dans l’axe du soleil et nous aveugle ; sans bruit, sans même un mouvement, la vipère se fond dans les couleurs de son rocher et s’absente, un temps, à la vue. Sur cette ligne qui sépare le visible de ce qui ne l’est pas, que se joue-t-il ? En interrogeant les rapports qu’ont les humains avec les animaux, ceux des animaux entre eux et ceux qu’ils ont envers nous, des paradoxes se dessinent : aimer leur apparence et porter sur soi leur peau ; apprécier leur démarche et l’interrompre en les tuant ; saluer leur ingéniosité et la briser par la nôtre. Et si notre regard pouvait n’être plus cet instrument de domination ?

L’accord de Sotchi, conclu le 22 octobre entre la Turquie et la Russie, ratifie l’annexion d’une part importante du territoire du Rojava. Si Erdoğan a ralenti son offensive meurtrière, ses auxiliaires de l’Armée nationale syrienne continuent de frapper les combattants et les civils de l’Administration autonome. La jeune révolution confédéraliste et communaliste, lourdement amputée, sera-t-elle en mesure de survivre à la désintégration que Damas envisage, en outre, tôt ou tard ? Elham Ahmed, coprésidente du Conseil démocratique syrien au Rojava, ne semble pas désarmer : « [Le régime d’Assad va] probablement essayer de nous miner et d’arrêter les dirigeants de notre région, mais nous avons confiance dans notre force », a-t-elle déclaré à la presse étasunienne. Deux de nos auteurs, sur place, livrent quelques images d’un Rojava endeuillé.

« La seule attitude possible pour un honnête homme », disait George Orwell, c’est d’œuvrer « pour l’avènement du socialisme ». Voilà qui tombe sous le sens. Mais plus concrètement ? L’auteur de 1984 — qui, proie persistante des pillages et des razzias de la droite, ne s’en décrivait pas moins comme « définitivement à gauche

» — s’est fendu, au début des années 1940, d’un programme en six points afin de structurer le mouvement révolutionnaire qu’il appelait de ses vœux, depuis plusieurs années, dans l’espoir de renverser le capitalisme et le fascisme. Près de quatre-vingt ans plus tard, les blocs idéologiques qui s’affrontent de par le monde n’ont pas substantiellement changé : les possédants, les identitaires et les partageux. Plongée, crayon en main, dans le socialisme orwellien.

On ne compte plus les identités d’Ignace Reiss, l’enfant de Galicie polonaise devenu espion pour le compte de l’Union soviétique avant d’être assassiné par le pouvoir stalinien, en 1937, suite à l’annonce publique de son ralliement à la Quatrième Internationale — entendre au trotskysme. On retrouva son corps criblé de balles, sa montre arrêtée à 10 heures moins 10, au bord de la route de Chamblandes, près de Lausanne. Son petit-fils, poète et musicien, retrace patiemment cette double histoire, politique et familiale. « Une histoire tissée d’incertitudes, où il faut se faire aux lacunes, aux zones d’ombre, à l’insuffisance », précise-t-il. Une histoire à l’image du XXe siècle, en somme, entre Moscou, Berlin, Paris et New York.

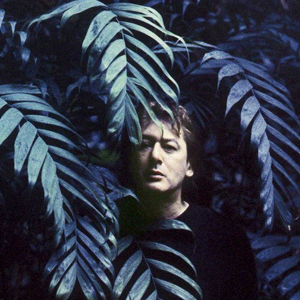

Voix singulière du rock ou de la chanson française, c’est à voir, Alain Bashung, une quinzaine d’albums à son œuvre, est mort voilà dix ans. De son disque posthume En amont — de bien beaux fonds de tiroir —, il ne sera pas question ici. Alors en plein combat contre la maladie qui l’emportera quelques mois plus tard, le chanteur apparaissait, dans le clip de « Résident de la République », seul passager à bord de quelque avion. Sur sa tablette, un livre. L’image est fugace mais explicite : Le Bleu du ciel de l’écrivain antifasciste Georges Bataille. Une malice autant qu’un indice sérieux — testamentaire, même. Une invitation à remonter le courant d’une œuvre textuelle et musicale toute entière « à l’article de l’amour ».

Photographie de bannière : Stéphane Burlot