Entretien inédit pour le site de Ballast

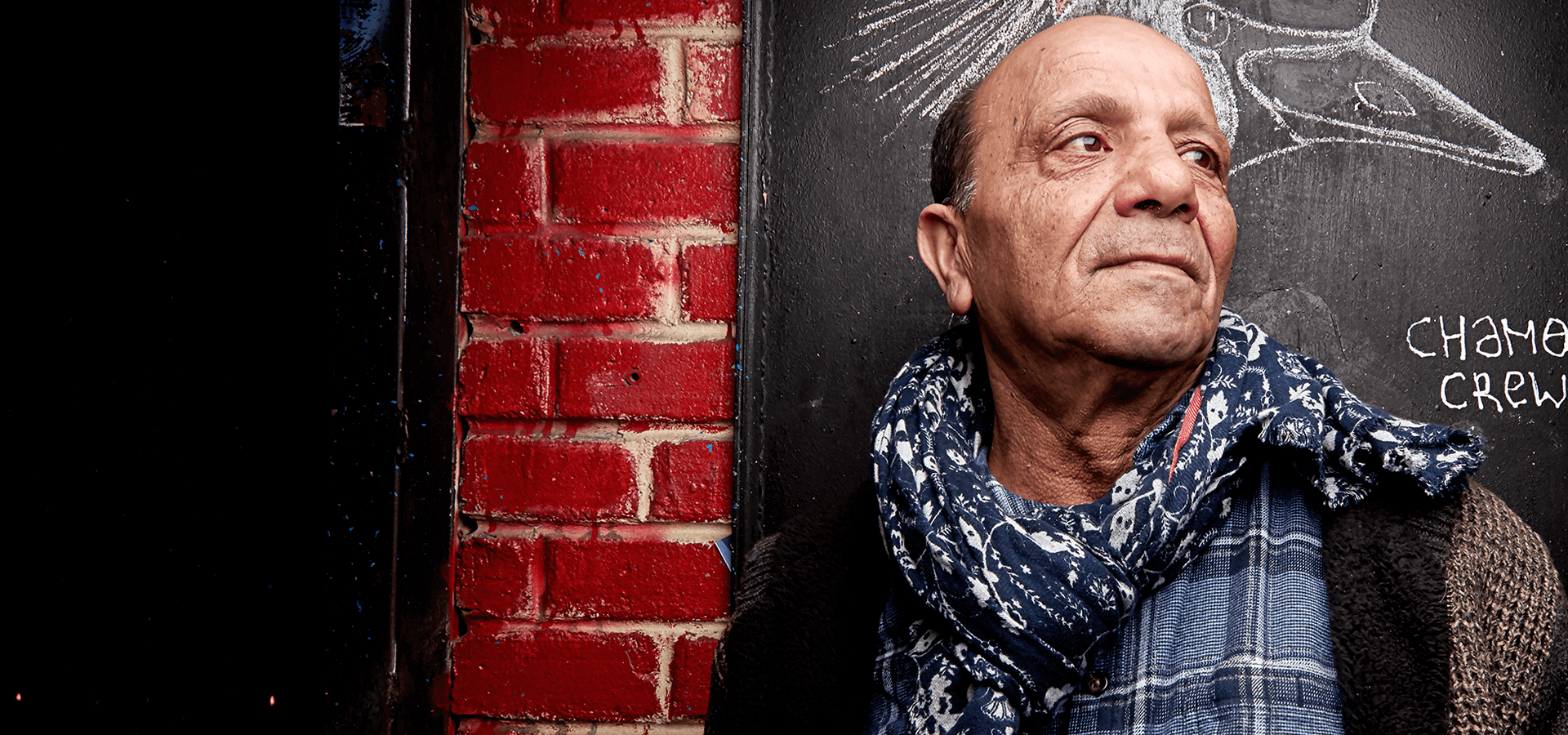

Mehdi Charef nous attend en fumant une cigarette. L’homme, cinéaste et écrivain, est d’abord une voix : basse, rugueuse. Il nous raconte bientôt son enfance ; l‘Algérie est tout juste indépendante et Medhi Charef a 10 ans — avec ses frères et sa mère, il débarque en France rejoindre un père qu’il n’a jamais vu, ouvrier dans un pays à reconstruire. Des bidonvilles de Nanterre aux cité de transit, c’est là que cette première génération d’immigrés vivra durant plus de 10 ans. Cette histoire, le réalisateur du Thé au Harem d’Archimède la donne à vivre dans un roman autobiographique paru début 2019 aux éditions Hors d’atteinte : Rue des Pâquerettes. Le premier tome d’une trilogie.

Vous écrivez encore tous vos manuscrits à la main : ça doit surprendre vos éditeurs !

Vous écrivez encore tous vos manuscrits à la main : ça doit surprendre vos éditeurs !

J’ai toujours gardé un lien à l’encre, au stylo à plume. Pour moi, l’encre, c’est du sang. J’écris à la main parce que j’ai toujours rêvé d’écrire au calame1, sur ces planches utilisées dans les écoles coraniques, mais mon père ne nous en trouvait pas.

Ce livre sur votre enfance, Rue des Pâquerettes, semblait être en germe dans votre œuvre écrite et cinématographique. Pourquoi le sortir maintenant ?

« La génération de mon père est celle qui est arrivée juste après 1945 car six millions de Français n’avaient plus de logements. »

Pour mes parents, je crois, qui sont encore vivants. J’ai écrit en pensant à eux, comme si je ne voulais pas qu’ils disparaissent. On vit la fin de leur époque : celle de la première génération d’immigrés dont fait partie mon père. Elle est celle qui est arrivée juste après 1945 car six millions de Français n’avaient plus de logements : leurs maisons avaient été bombardées et il fallait construire rapidement. Il n’y avait pas assez de maçons, on a dû faire appel à ce qu’on appelait à l’époque « des Algériens ». L’histoire de mon père est liée à celle de mes enfants : eux pensaient que mes parents avaient toujours habité là où ils allaient les voir, au troisième étage d’une HLM de Genevilliers, avec ascenseur et salle de bain… J’ai voulu raconter le récit de leurs premières années : ce jour où ma mère est arrivée dans le bidonville et n’a pas posé tout de suite ses bagages dans la baraque ; où moi, qui ne tenais pas à venir en France, je me disais « Pourvu qu’elle ne les dépose pas et qu’on reparte » ! Mon père avait peur de sa réaction. Mais elle est allée s’asseoir au bord d’un lit pour enlever ses chaussures — ça signifiait qu’on allait rester. Cette histoire de mes parents et de mes enfants réunis, c’est toute l’histoire de l’immigration.

Vous envisagiez de repartir en Algérie ?

Je me souviens de ce type de 75 ans au bord d’une rivière, en train de rapiécer une outre percée et de mettre un bout de chiffon dedans. J’étais jeune, j’habitais déjà en France mais j’étais parti en vacances en Algérie. Personne ne connaissait son histoire, à ce monsieur : il était parti dans les années 1940, rentré au pays en 1970 ; il n’avait pas d’histoire en Algérie, pas d’histoire en France. C’est ce que je veux raconter, en plusieurs volumes, car ni l’Algérie ni la France n’ont eu un mot pour cette immigration. Ce n’était pas la conquête de l’Ouest, c’était la conquête du Nord ! Ma mère n’a jamais été contre le fait de partir. Elle a tellement souffert de la guerre en Algérie ! Elle tenait à l’hygiène, à la nourriture, aux vêtements à mettre à ses enfants… Elle n’a jamais voulu y retourner. Et personne de cette génération n’y retournera plus, désormais. Ce n’est pas pour rien s’il y a aujourd’hui des carrés musulmans dans les cimetières de France. Les enfants préfèrent rester près de leurs parents, ils n’ont pas envie qu’ils repartent. Il se crée quelque chose qui nous fait peur, même à nous : un nouveau peuple. Ce n’est pas la fin de l’immigration mais le début d’une nouvelle génération qui va rester ici et ne pensera plus à l’Algérie, n’ira plus construire de maisons là-bas. Je le découvre. Ces carrés musulmans, ça me trouble. Je ne connaissais que le cimetière musulman de Bobigny.

[Association des bidonvilles et des cités de transit]

Vous racontez dans votre livre la honte de la colonisation puis celle d’avoir dû vivre, en France, dans de telles conditions, la guerre d’Algérie terminée. Un mot revient volontiers dans la bouche des héritiers de l’immigration : « dignité ». Comment le recevez-vous ?

Ce qu’il faut voir, c’est que nous, on était tolérés parce qu’on travaillait. L’État savait où nous étions : sur les chantiers et dans les usines. On avait une mission, il fallait construire. On disait de nous : « Ils ne sont pas là pour rien. Ce qu’ils font, c’est pour la France. » L’économie était florissante. Pour la nouvelle génération, c’est différent ; elle n’a pas voulu faire comme nous alors elle est devenue insaisissable. Avec la hausse du chômage, on s’est demandés : à quoi ils servent ? Il n’y avait plus besoin de construire des HLM, des métros : tout était fait. On s’est interrogés sur le sort de ceux qui étaient nés ici : qu’allaient-ils devenir ? comment allaient-ils s’intégrer ? C’est ça la différence entre ces premières générations d’immigrés et celles d’après : on nous acceptait. S’il y avait du boulot, on ne se poserait pas ces questions. C’est ça, la rupture. Et comme ils sont nés en France, ils sont français. La France ne s’habitue pas encore à ce que ces petits gars et ces filles soient français, françaises. On ne veut pas les voir. Ça m’a fait mal pendant des années de me sentir « indigène ». Je le ressentirai toute ma vie ; c’est trop lourd. Pourtant, je suis d’ici, je ne suis plus d’Algérie. Ça au moins, je le sais, c’est pas mal. Je suis du peuple immigré — à mes yeux, c’est un peuple.

Qu’est-ce qui pousse un enfant, qui a dû quitter son pays pour venir en « métropole » puis s’acclimater à un nouvel imaginaire, à une langue qui n’est pas celle de ses proches ni de ses émotions, à faire sienne la langue française jusqu’à se faire écrivain ?

« Ça m’a fait mal pendant des années de me sentir

indigène. Je le ressentirai toute ma vie ; c’est trop lourd. Pourtant, je suis d’ici, je ne suis plus d’Algérie. »

On ne peut pas faire autrement si on veut être autre chose que ce qu’on nous dicte. J’ai ce souvenir : ça fait une année qu’on est arrivés en France, une année que l’Algérie est indépendante. Le prof, monsieur Ferez, un ancien instit’ de l’Algérie, nous mettait debout pour chanter La Marseillaise tous les samedis après-midi. Il n’y avait que des Arabes, et quelques Français, et il hurlait : « Je veux que toute l’école vous entende chanter La Marseillaise ! » Si des adultes algériens nous avaient entendus, ils nous auraient lapidés ! Je me souvenais combien ce chant était détesté en Algérie ! « Qu’un sang impur abreuve nos sillons », c’était nous ! On rentrait à la maison sans rien en dire à personne. Ce prof, il nous disait avec son accent pied noir : « Vous êtes pas prêts de rentrer en Algérie ! », et il avait raison. Quand mon père nous disait « On reste trois ans, le temps d’avoir votre certificat d’étude, et avec ça vous pourrez travailler à la Poste ou être instituteur au pays », on n’y croyait pas. C’est pour ça que je me suis dépêché de piquer tout ce que je pouvais à l’école pour m’en sortir. Le jour où je me suis surpris à penser en français — il ne faut pas croire, ça nous est tous arrivé —, ça m’a troublé. Le jour où on parle avec ses frères et sœurs en français, dans la maison… Nos parents ne disaient rien, ils ne voulaient pas nous interdire de nous « intégrer ».

La langue, c’est un des grands enjeux de la domination coloniale.

Le colon, il faut qu’il t’efface, qu’il te supprime. La première chose, c’était renier la langue arabe. On te dit que ta langue est barbare et que la leur, c’est la civilisation. Ton grand-père, alors, c’est quoi ? Rien, il n’est rien ton grand-père. Ça, c’est l’apartheid. Je suis né indigène, et j’ai encore du mal à me voir autrement. On n’avait pas la bonne langue, pas la bonne religion. En France, il fallait renier ce que ma mère portait : le haïk. Ça et apprendre à lire mieux que mon père, c’était comme se débarrasser de lui. Je n’avais pas envie de dépasser mon père, je savais tout ce qu’il avait sacrifié, laissé derrière. Une chose m’a toujours fasciné : après l’école, certains couraient pour rentrer chez eux, dans le bidonville, retrouver la robe et la langue arabe de leur mère, simplement entendre trois mots et repartir. Ceux-là ont mal tourné quand on nous a mis dans les HLM. Quand on était dans les cités de transit, on n’était qu’entre Tunisiens, Marocains, Algériens, et quelques familles africaines. Mine de rien, on se sentait en sécurité. Quand on a déménagé au troisième étage d’une HLM, on avait peur : il n’y avait plus d’Algériens, plus de Marocains, et chacun sa chambre ! On était dans le centre de la ville et plus à l’écart, comme dans le bidonville ou la cité de transit. Beaucoup de gamins de mon âge ont eu du mal à ce moment : il fallait vraiment affronter la France. Tu sentais que tu étais face à leurs maisons, leurs appartements ; il n’y avait plus de refuge. Ça m’a fait du mal de quitter le bidonville, malgré le manque d’eau et les toilettes — affreuses — qu’on fabriquait tous les 50 mètres. Perdre les familles avec lesquelles on vivait, c’était perdre une cohésion. Nos enfants l’ont recréée.

[Association des bidonvilles et des cités de transit]

Dans votre film Cartouche gauloise, les enfants construisent une cabane particulièrement symbolique. C’était un « refuge », justement ?

La cabane, c’était l’Algérie d’avant l’indépendance. On la construisait avec des copains français ! Elle était abritée sous un pont : il pouvait pleuvoir, on était dans la cabane. On pouvait faire les cons, manger dedans, regarder passer les trains au-dessus, aller se baigner à la rivière. Un jour, un gamin arabe a mis un drapeau algérien sur la cabane ; c’est devenu l’Algérie ; mes copains français sont tous partis, ça a été dur. C’est pour ça que le gamin, dans le film, dit : « Moi aussi, je l’ai construite avec toi, la cabane ! » Il pleure, puis s’en va. En revenant en Algérie, il y a 10 ans, pour visiter des villes dans lesquelles j’allais tourner, on a fait toute la côte avec mon chauffeur — je ne connaissais pas assez bien — et je suis tombé dans une ville kabyle, Béjaïa. Tu aurais vu la gare ! Elle était sublime, construite par des Français. Des pères français ont expliqué à leur fils qu’ici et là, ils avaient installé l’électricité, construit la piscine, le stade, l’école de mon patelin. Ils se disent qu’ils ont construit l’Algérie. Enfant, qu’est-ce que j’admirais leurs vignes ! Tout était nickel. Pourquoi ? Ils avaient 40 ou 50 indigènes qui la travaillaient, leur terre. C’était beau, mais ceux qui travaillaient gagnaient 40 centimes par jour. Nous, on avait faim, très souvent, et les Français ne voulaient pas le voir. Ils ne voulaient pas voir la misère. Le bonheur, ça rend con, et c’était le bonheur pour eux. Dans les plus beaux domaines, il y avait des peupliers superbes, et ils se cachaient derrière. Comment ça se fait que le colon, pour lui, tu n’existes pas ? Je n’ai toujours pas compris.

Vous consacrez de longues pages à votre grand-mère, qui est la seule personne à qui vous posez « trop » de questions. Ce moment est d’ailleurs une respiration du livre…

« Nous, on avait faim, très souvent, et les Français ne voulaient pas le voir. Ils ne voulaient pas voir la misère. Le bonheur, ça rend con, et c’était le bonheur pour eux. »

Ma grand-mère était guérisseuse dans le désert. Elle soignait à l’aide de racines, elle avait des poudres de couleur qu’elle conservait dans des tissus, et les gens venaient de loin pour se faire guérir de fièvres. Les femmes venaient la voir pour leurs problèmes urinaires. Quand elle a quitté ma mère, elle lui a transmis ce don : il me semble avoir vu le geste de transmission. Pour soigner nos otites, ma mère formait une pâte à partir de racines et de plantes, qu’elle mâchait dans sa bouche et nous crachait ensuite dans l’oreille. Un toubib français verrait ça, il crierait au scandale ! (rires) Mais ça soignait très bien. Ma grand-mère m’a expliqué que ses tatouages et ceux de ma mère étaient la marque de sa tribu et de sa religion. Les trois points — comme ceux des francs-maçons ! — peuvent symboliser la naissance, la vie, la mort. Ou la terre, le ciel, l’océan. La mère, le père, l’enfant… Le losange : par où on est faits, et par où on naît. Ma mère est très fière de les porter, mais il avait fallu la choper pour la tenir, pour la tatouer sur le visage ; elle devait avoir 15-16 ans et elle n’en voulait pas. Quand on a appris la mort de ma grand-mère, on sortait de l’école pour manger à la maison. Ma mère était assise sur une chaise et elle nous a dit : « Votre grand-mère est morte. » Personne n’a rien dit pendant tout le repas. On ne pouvait pas aller en Algérie pour l’enterrer dans les trois jours réglementaires ; ça a été dur pour ma mère.

C’est d’ailleurs en pensant à votre mère que l’enfant taiseux que vous étiez hurle un « Non ! » alors qu’il voit partir, sans lui, deux personnes sur qui il pouvait compter : Gwenn, qui veut vous apprendre à « ne pas courber la tête », et Halima, la prostituée, qui vous a pris sous son aile. De quoi était chargé ce « non » ?

Deux personnes que j’aimais bien s’en vont et, pour moi, il n’y avait toujours pas d’issue de secours. Qu’est-ce que je vais être, où je vais être ? Mon père n’était pas avec nous pendant la guerre, en Algérie, il était en France ; on avait peur. On était avec ma mère et la nuit, ça tirait. Ce « non » est celui qui s’impose depuis cette époque. Quelle issue pour nous, que nos parents ne pouvaient pas aider ? C’est l’école qui m’a aidé, un peu, à ne pas finir sur un chantier. Ce n’est pas l’usine que mon instituteur envisageait pour moi, comme voie de secours, comme je travaillais pas trop mal. On te disait : dans l’usine, on n’est pas sale, on a des bottes, on sait lire, on sort avec les sous ; on te dit que tu as de la chance. C’était une petite victoire de passer par l’usine. Le discours de mon père — comme celui de toutes les familles arabes — était qu’il fallait travailler pour l’aider. On était des familles nombreuses et même avec les allocations familiales, on n’y arrivait pas.

[DR]

Les gens le savent peu, mais on payait un loyer. Ou plutôt une redevance — ils pouvaient nous virer quand ils le voulaient. Dans le bidonville, on payait l’eau et l’électricité, et dans la cité de transit, on payait le loyer, les taxes, l’électricité, et on allait acheter de quoi chauffer chez le charbonnier : chacun mettait 15 kilos de charbon devant sa maison. J’ai appris par un monsieur qui a travaillé là-dessus qu’on payait à l’époque le même loyer qu’en HLM. Pendant plus de 10 ans, des gens ont fait payer un loyer à des milliers de familles alors qu’on n’avait pas de chauffage, de salle de bain, d’eau chaude. La Cetrafa2 est devenue très riche. Tu imagines l’argent qu’ils ont pu se faire ? Un jour, ils ont eu le culot de me demander de venir dans leurs locaux du XVe arrondissement pour une interview. Et j’ai pu voir tout ce qu’ils avaient acheté comme immeubles en France et à Paris avec l’argent de nos pères. C’est moi qui payais le loyer, étant le seul à savoir lire et écrire : j’allais voir le gardien avec l’argent. Il y a peu, j’ai réalisé, et écrit que pendant 10 ans, ils nous avaient testé pour voir si on était hygiéniquement présentables pour habiter des HLM. Avec la complicité de la mairie, et peut-être celle du ministère du Logement et de l’Intérieur. Quand ils ont vu qu’on se « tenait bien » et que nos cabanes tombaient en ruine, malgré toutes nos réparations… C’est comme ça que mon père est devenu pour moi un héros, avec ses 780 euros de retraite. Ce sont des choses qu’on n’apprend pas dans les manuels scolaires. Mes copains français l’ont jamais su : pourquoi des gens comme mon grand-père avaient fait la guerre pour la France ? Pourquoi mon père était venu en France ? On nous a pris pour des arrivistes venus pour les allocations ! C’est resté pendant des années, cette réputation. J’en veux toujours à l’Éducation nationale de n’avoir pas raconté cette histoire, comme celle de la guerre — les Français ne voulaient pas en entendre parler.

« J’aime bien le non

de cette femme, il m’enlève de l’amertume », écrivez-vous à propos de ce que Gwenn, un jeune étudiant précaire, vous raconte de l’action de Rosa Parks…

« Des trotskystes, des maoïstes, la LCR et des gars du PC sont arrivés. Chacun nous disait de ne pas écouter l’autre. Ils venaient le soir pour nous politiser. »

Gwenn allait devenir maoïste et il fumait des P43. Il nous donnait des cours d’alphabétisation. Il était à la fac de Nanterre avec peu de moyens et vivait avec les Arabes dans les bidonvilles.

Il y avait d’autres mouvances politiques dans le bidonville ?

Davantage dans la cité de transit. Ça a commencé par des groupes : des trotskystes, des maoïstes, la LCR et des gars du PC sont arrivés. Chacun nous disait de ne pas écouter l’autre. Ils venaient le soir pour nous politiser. Un jour, les maos ont fait un truc qui a fait hurler les autres : ils ont pris des gamins, les ont mis dans un car, emmenés à la plage de Villiers-sur-Mer avec des pancartes « Y a pas que les riches qui ont droit aux vacances » ! Carrément une manif sur la plage ! Les autres étaient verts : « Si les CRS étaient venus, ils auraient tapé sur les gamins ; n’écoutez pas les maos, c’est des gauchistes, ils nous mèneront dans le mur ! » J’assistais aux réunions politiques étudiantes, je voulais comprendre. J’allais moins aux réunions avec les ouvriers. Là-bas, ils parlaient rarement de l’immigration, mais surtout de l’usine. Nos pères les intéressaient pour leurs conditions de travail d’ouvriers ; ils voulaient leur faire prendre conscience de leur exploitation collective, qu’il y avait des syndicats et des outils pour lutter et pour s’exprimer. C’est pour ça que Gwenn voulait nous apprendre à dire non. « Ne soyez pas comme vos parents », qu’il nous disait. J’avais 15 ans quand j’ai pris conscience que c’était une lutte à mener. Je me suis retrouvé dans une classe où tous mes copains, des Français, avaient des parents ouvriers qui avaient une meilleure situation que mon père.

[Archives départementales (Serge Santelli)]

Qu’est-ce qui vous a construit politiquement, ensuite ?

Mon père avait acheté une vieille télévision. On commençait à entendre parler de Malcolm X et j’étais fasciné par lui. J’étais moins impressionné par Angela Davis, je la trouvais trop gentille ! (rires) Et quand Malcolm a été tué, ça m’a touché. Un jour, au moment des Jeux olympiques de Mexico en 1968, il s’est passé un truc : des Noirs américains couraient le 200 mètres, Tommie Smith et John Carlos. Ils gagnent. Tous les deux ont les médailles, ils montent sur le podium avec Peter Norman. Et là, alors que les drapeaux commencent à monter, que l’hymne américain est lancé, ils lèvent tout doucement le poing en même temps que le drapeau. Je me mets à avoir les larmes aux yeux. Le drapeau se lève, le poing se lève, ils baissent la tête. Et au bout du poing des Afro-américains, un gant noir. Je me lève et je dis : « Ça y est, on est libérés ! » Mon père est là, il ne comprend pas. J’avais jamais rien vu de plus beau et de plus fort que ça.

D’autres figures vous ont marqué ?

« Et là, alors que les drapeaux commencent à monter, que l’hymne américain est lancé, ils lèvent tout doucement le poing en même temps que le drapeau. »

Jimi Hendrix et Jim Morrison… Et l’histoire de la chanteuse de blues Bessie Smith morte, à cause d’un accident de voiture, dans un hôpital pour personnes noires après avoir été refusée par l’hôpital des Blancs. Cette histoire-là me ramenait à celle du frère de ma mère, tué par les Français. Je l’ai vu mort ; on a couru derrière les camions pour voir dans quel charnier ils allaient le mettre, lui et d’autres. On courait derrière les camions sur la route de pierre, mais dès qu’ils ont été sur le goudron, tout le monde a laissé tomber. Ma mère était forte, elle ne s’arrêtait pas de courir et je courais derrière elle… Elle hurlait « non » en clamant le nom des cadavres… Dans Cartouche gauloise, je le raconte. Les Français avaient tué la femme qui donnait à manger aux clandestins qui se cachaient dans les trous. Ma mère, cette femme, elle lui a mis une belle robe, elle l’a nettoyée, elle l’a maquillée. Elle marmonnait des prières. Moi j’étais petit et je me disais : quand est-ce qu’elle aura terminé, j’ai envie de rentrer à la maison… (il sourit)

Quel est le lien profond que vous sentez entre Bessie Smith, Malcolm X et Tommy Smith ?

Au-delà de l’exploitation, c’est cette même sensation d’humiliation. Cette même façon d’être ignorés par des gens plus puissants que nous. Petit, je la voulais, l’indépendance ! On avait peur des soldats français. Ils nous dominaient comme si nous avions débarqué sur leurs terres. Quand ils débarquaient dans la montagne, les hommes se sauvaient. Ils pouvaient prendre et tuer n’importe qui ! Je les ai vus courir après des bergers qu’ils prenaient pour des moudjahidines et leur tirer dessus. Ils tiraient sur les bergers car certains faisaient passer des messages. À force, on a préféré nous envoyer, mon frère et moi, tout petits, faire les bergers. Car les bêtes, il fallait bien qu’elles sortent ! Qu’elles aillent là où il y a de l’herbe et de l’eau. On nous envoyait nous, en se disant qu’ils ne tireraient pas sur les enfants. On partait à 5 heures du matin et le soir les bêtes nous ramenaient. Il y avait un chef parmi elles, une vieille vache : elle partait la première et tout le monde la suivait, chiens compris. Quand il y a eu l’indépendance, ça a été cinq jours de fête dans mon village. Toutes les tribus y sont descendues, on n’a pas dormi pendant cinq nuits.

[Association des bidonvilles et des cités de transits]

Vous nous parliez du haïk. Le New York Times a récemment titré : « Hijab, une fixation française ». Comment vivez-vous cette obsession nationale, depuis la fin des années 1980 ?

J’ai fait des ateliers d’écriture avec des femmes qui portaient le voile et je leur ai demandé d’écrire un autoportrait. Il y en a une qui m’a écrit sous forme de poème : « Mon hijab ne me serre pas la cervelle, il n’est pas ce qui m’empêche de penser, d’être, d’évoluer, ni d’être une femme. » Le tapage autour de ça, c’est parce qu’on veut nous faire rester éternellement indigène. La gauche qui s’insurge du voile a une mentalité de colon.

« Parce que la mémoire historique fut trop souvent raturée, l’écrivain doit fouiller

cette mémoire, à partir de traces parfois latentes qu’il a repérées dans le réel […]. Parce que le temps antillais fut stabilisé dans le néant d’une non-histoire imposée, l’écrivain doit contribuer à rétablir sa chronologie tourmentée4. » L’écrivain Édouard Glissant oppose, dans son œuvre, les monuments de pierre des vainqueurs aux « traces » du passage et des luttes des descendants d’esclave et de la colonisation… En voyez-vous, des traces ?

J’habite le nord de l’Île-de-France et mes parents le sud, à Gennevilliers. Quand je passe à Bezons, Nanterre, Sartrouville ou Saint-Germain-en-Laye, je vois les traces qu’a laissées mon père. Il était capable de me montrer les endroits où il avait bêché pour faire passer le gaz, les stations de métro qu’ils avaient creusées après les années 1960. En prenant le bus, il me racontait qu’il s’arrêtait de creuser pour regarder la course des chevaux dans l’hippodrome ; qu’à tel endroit, il s’était pris une tranchée sur la tête (ce qui l’a rendu un peu bossu). C’est ça les traces qu’il nous reste, car nos parents ne savaient pas lire et écrire. Ces traces, on les voit en banlieue… Beaucoup d’Arabes habitent la banlieue. Les traces tu les vois aussi sur leurs corps : le dos, les mains. J’ai toujours eu honte d’être écrivain : regardez, hier je me suis mis de l’encre sur mes doigts : c’est ça le pire accident qu’il puisse m’arriver ! (rires) Un jour, je suis allé voir un proche sur son lit d’hôpital, peu avant sa mort. Un homme — qu’est-ce qu’il était beau ! — me confie que quand ils allaient voir leurs familles en Algérie, au début, ils auraient dû y aller avec leurs bleus de travail et leurs bottes au lieu des costards, des cadeaux et des belles valises. Les Algériens, là-bas, ils croyaient qu’on était heureux. Quand il y a eu l’indépendance, l’Algérie n’a pas parlé des émigrés, alors que ça bastonnait. Pourtant, toutes les familles devaient donner 5 francs au FLN… À cet homme, à l’hôpital, j’ai dit : « Tu te souviens El haj’5, quand vous alliez travailler avec vos marteaux-piqueurs et qu’il faisait -10 degrés dehors ? » Il parlait peu ; il m’a répondu « سيف » [sayf], ça veut dire « l’épée ». L’épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Il y a eu un silence, derrière ce mot, que j’ai admiré.

Photographie bannière et portrait : Cyrille Choupas

- Roseau taillé en pointe utilisé pour l’écriture et la calligraphie.[↩]

- Organisme en charge de récolter les paiements et de l’entretien des lieux.[↩]

- Paquet de cigarettes vendues par quatre.[↩]

- Édouard Glissant, Le Discours antillais, Paris, Gallimard, 1997.[↩]

- Ce terme désigne une personne qui a effectué le pèlerinage à la Mecque ; il est utilisé, plus largement, comme un signe de respect envers une personne âgée.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Omar Slaouti : « Nous organiser », novembre 2018

☰ Lire notre entretien avec le Comité Adama : « On va se battre ensemble », mai 2018

☰ Lire notre entretien avec Saïd Bouamama : « Des Noirs, des Arabes et des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », mai 2018

☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « S’engager dans une démarche d’intersectionnalité », décembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Tactikollectif : « Les anticapitalistes n’ont pas fait leur travail dans les quartiers », octobre 2017

☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015