Texte inédit pour le site de Ballast

Voix singulière du rock ou de la chanson française, c’est à voir, Alain Bashung est mort voilà 10 ans. De son album posthume — de beaux fonds de tiroir —, il ne sera pas question ici : l’auteur, fort d’une lecture de l’écrivain Georges Bataille, remonte le courant d’une œuvre textuelle et musicale toute entière « à l’article de l’amour ». ☰ Par Julien Chanet

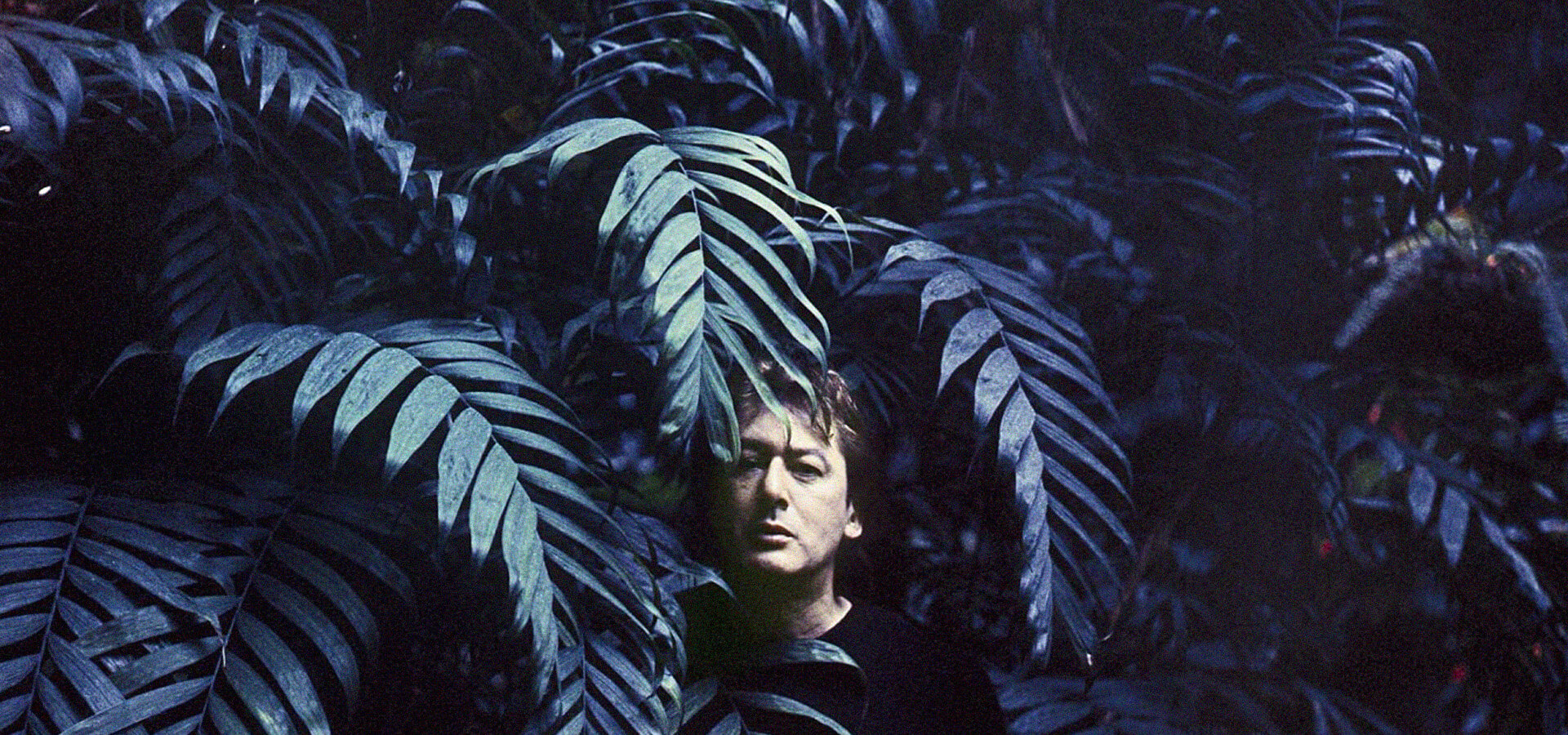

Alors en plein combat contre la maladie qui l’emportera quelques mois plus tard, Alain Bashung, dans le clip de la chanson « Résident de la République », tirée de l’album Bleu Pétrole, apparaît seul passager d’un avion. Sur sa tablette, un livre. L’image est fugace mais explicite : c’est Le Bleu du ciel de Georges Bataille. Tentons dès lors de tirer un fil, de tracer un sillon dans l’œuvre de Bashung ; prenons Le Bleu du ciel comme une malice autant qu’un indice sérieux — testamentaire, même.

Un érotisme malade

Se déroulant dans la nuit des années 1930, Le Bleu du ciel est le récit à la première personne des errances alcooliques, sexuelles et existentielles de Troppmann, personnage blasé, hébété, peu concerné par les agitations politiques — guerre d’Espagne, montée du nazisme — et se décrivant lui-même comme un « idiot qui s’alcoolise et qui pleure1 ». Mais l’ouvrage n’est pas qu’un miroir cruel à l’endroit des expérimentations politiques et militantes — décrivant avec sarcasme les tentatives de résistances, communistes pour l’essentiel —, pas plus qu’il ne se limite à décrire le désœuvrement d’un dandy pathétique, insupportable à lui-même et aux autres : Bataille pousse le récit hors des sentiers et fait le portrait d’un homme s’adonnant autant aux orgies qu’à la culpabilité, notamment vis-à-vis de ses pulsions nécrophiles face au cadavre de sa mère, moment paroxystique s’il en est. Étrangement, à contrecoup, la noirceur morbide plongée dans une sorte de rêverie cotonneuse paraît témoigner des massacres à venir. Le personnage principal semble comme en symbiose avec l’esprit du temps : profondément malade2.

« Prenons Le Bleu du ciel comme une malice autant qu’un indice sérieux — testamentaire, même. »

Politique génocidaire en gestation, transgression sexuelle, dandysme décadent, excès, dépression, alcool et mort : tout ceci n’offre pas franchement des perspectives de félicité. Facétieux, on imagine toutefois Bashung s’en amuser — surtout que le roman est mâtiné d’humour grinçant. Mais il comporte surtout l’une des obsessions de son auteur : l’érotisme comme approbation de la vie jusque dans la mort : « Prendre le risque de la mort, et l’érotisme va jusque-là pour Bataille, érotisme noir et cruel, pour hausser la vie à un autre niveau d’exigence qui correspond à cette continuité fondamentale, première, vers laquelle finalement Bataille n’a jamais cessé d’aller3. » Parvenir à une dimension sacrée de l’existence passe par l’érotisme — non pour se projeter dans une métaphysique religieuse, mais pour s’ancrer dans l’existence la plus matérielle : une obscénité de l’immanence, pourrait-on dire. « Il ne faut pas, comme le font les religieux, spiritualiser le domaine de la sexualité pour l’élever au niveau des expériences éthérées4. » Chez Bataille, l’érotisme n’est pas un embellissement de la sexualité, qui rimerait avec romantisme, et nous ferait parvenir au Beau dans l’amour, mais la rencontre entre l’être et le néant pour atteindre la suspension de l’individu pris isolément. Autrement dit, un retour vers une transgression originelle : « Est érotique quelqu’un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu, et par un jeu défendu5 ». L’érotisme va donc plus loin que la sexualité « ordinaire », celle-ci reconduisant l’isolement des individus — et Bataille de surdéterminer l’érotisme comme une nostalgie de l’unité, de la continuité : celle-ci, perdue à la naissance, est retrouvée à la mort. On atteindrait, par petites touches, via le sacré de l’érotisme, cette continuité perdue.

L’écrivain va même plus loin : l’amour doit être aussi sale que la mort. Cet érotisme, théorisé dans son livre homonyme, souffle sur Le Bleu du ciel, fictionnalisant l’« entière suppression des limites6 » qu’il suppose. Quant à Bashung, tenons-nous en à cette hypothèse : affaibli par la maladie, en feuilletant ce livre, il nous donne un indice, une piste littéraire, une philosophie organisant son rapport à l’amour — sale, incandescent — et à la mort. Un vers admirable de précision et de concision articule et condense les thématiques « batailliennes » : « À l’article de l’amour / Je redeviendrai l’enfant terrible / Que tu aimais » (« L’irréel », 2002). Résulte de cet héritage un univers particulier évidemment loin des niaiseries de la variété, mais se différenciant également de ses illustres prédécesseurs. Certes, prendre en compte les legs de Ferré et de Gainsbourg (avec qui il collabore le temps d’un album), stylistiquement, pour ce souffle libertaire, littéraire et hors cadre s’impose. Sur la forme, la voix chantée-parlée et les explorations musicales, également. Mais lorsque l’on aborde les textes, leur misogynie, féroce, revendiquée ou opportuniste — ambiguë chez Bataille, par filiation sadienne —, fait obstacle. Outre une approche singulière de l’érotisme par la mort, un élément fondamental le complique encore, et relie Bashung à l’écrivain : l’angoisse. « J’enseigne l’art de tourner l’angoisse en délice », affirma ce dernier. On ne saurait mieux dire du chanteur.

La peur des mots

Pour comprendre à quoi tient la singularité de Bashung quand il chante l’amour, thème central, de tout temps, dans la musique populaire, c’est encore par du bleu qu’il faut en passer. « Les mots bleus » plus exactement. Chanson à la mélodie célèbre de Christophe, faisant le succès des émissions de télé-crochet et de karaoké, elle possède un texte7 plus subtil qu’il n’y paraît : description d’une disposition érotique contemporaine et de son angoisse corrélative. Chanson sur l’autisme en amour, sur l’incapacité de communiquer ses sentiments : « Parler me semble ridicule / Je m’élance et puis je recule / […] J’aime le silence immobile / D’une rencontre ». Rien de kitsch, en réalité, ici, mais un universel sentiment d’indisposition. « Autiste-compositeur », comme il aimait se dépeindre, Bashung piochera autant dans ce romantisme presque suranné et pudique des « mots bleus » que dans le foisonnement de l’érotisme violent, inconfortable du Bleu du ciel. C’est peu dire qu’il ne goûtait pas la nudité des sentiments d’un Brel : « Ça me foutait mal à l’aise, cette façon de perdre sa dignité. Quand j’avais 20 ans, je me disais : Ne me quitte pas, c’est pas une chanson d’amour

. Je serai l’ombre de ton chien

, c’est terrifiant ! Il faut passer par là pour se dire un jour : Je vois très bien ce qu’il a voulu dire.

Mais il s’agissait d’écrire autrement. Au lieu de raconter au premier degré mes blessures sentimentales, j’ai essayé de décortiquer de l’intérieur tout ce processus et d’éviter le jugement8. »

Les textes, décors décortiqués

« C’est peu dire qu’il ne goûtait pas la nudité des sentiments d’un Brel :

Ça me foutait mal à l’aise, cette façon de perdre sa dignité. »

Le répertoire de Bashung offre à l’auditeur une expérience particulière, reconnaissable. Il aura pourtant multiplié les collaborateurs musicaux autant que les auteurs, avec qui il travaille étroitement. Chez lui, point de poésie bien ordonnée, de textes scolaires, de rimes aux pieds nickelés : la langue est châtiée et bousculée, explorée dans tous ses recoins. Si l’on peut déceler ici et là quelques calembours et blagues potaches pour épater la galerie, principalement dans les années 1980 aux côtés du parolier Boris Bergman, la plume des célèbres Vertiges de l’amour, on ne saurait le réduire à ça. « Ce n’est pas forcément dans les mots eux-mêmes que je trouve cette peinture des sentiments, c’est dans leur mariage, dans le contexte9. » ; ainsi : « En Écosse des gosses écossent / Des chimères en chair et en os / D’accortes soubrettes les escortent / En Écosse des gosses précoces / Chopent des crampes / À faire l’amour à tue-tête / À bâtons rompus » (« Que n’ai-je », 1994). Si Bashung ne se veut donc jamais virtuose, cela ne l’empêche d’aimer se perdre dans la langue, s’enivrer d’elle10. Conscient — comment ne pas l’être ? — du poids du passé, il s’interroge : « Brel, Brassens, Ferré, on se demandait si un jour on arriverait à faire quelque chose d’aussi fort11 »12.

C’est avec Jean Fauque, complice des années les plus aventureuses et maîtrisées (1989–2002) qu’aboutit cette langue chantée — hypothèse subjective, donc discutable —, corrélative de prises de risque musicales (blues enfiévré, électro minimaliste derrière des apparats orchestraux aux rythmiques brinquebalantes, dénuement acoustique ou saturations dissonantes, country new-wave). Bien entendu, Bashung existait déjà avant. Mais les sommets textuels du duo ont beaucoup fait pour sa postérité artistique. Les textes naissent après d’intenses parties de ping-pong entre le chanteur et son co-parolier et, après avoir passé toutes les épreuves et les étapes pour être autorisés à franchir les cordes vocales du chanteur, trouvent cet équilibre précaire entre le sibyllin, le surréaliste, l’abscons et le manifeste, l’évident. Mutique, réservé, Bashung compte ses mots, et chaque mot compte. « Je crois que contrairement à ce que l’on dit souvent, je suis un des auteurs qui se dévoile le plus dans ses chansons. Il n’y a qu’à écouter. » En concevant les textes à quatre mains ? « J’ai toujours peur de me raconter trop moi-même, alors j’éprouve en permanence le besoin que des propositions se mélangent aux miennes13. » Les textes longuement sculptés par le duo contiennent des contradictions, des doubles sens, des allusions. Procédant par élagages successifs, découpages, collages, télescopages, les textes s’échappent pour servir sa voix, sa bouche même : « Parfois [Gainsbourg] écrivait quelques mots, mais je lui disais Ça c’est très joli, mais je ne peux pas l’assumer, ça me concerne moins.

C’était toujours d’un grand niveau, ce n’était pas une question de qualité, c’était simplement que je sélectionnais les idées, les mots qui, dans ma bouche, pouvaient sonner vrai14. »

Dans une rare explication de texte, Bashung dévoile la genèse de « Malaxe », la chanson qui ouvre son dixième album, Fantaisie militaire, et y dévoile beaucoup de son processus créatif, l’entrelacement thématique du concret, des objets, des espaces pour mieux construire les métaphores, analogies : « L’idée m’est venue à partir d’un constat sur l’évolution de l’architecture. Lors de la dernière tournée, à travers les villes que j’ai pu traverser, je me suis rendu compte à quel point les maisons étaient de plus en plus dégueulasses, sans caractère, propre à faire naître des idées fascisantes. J’ai eu envie de réfléchir sur la façon dont les gens disposent d’autres gens, influencent leur vie quotidienne, modifient leurs comportements. Et puis j’ai pensé à la sculpture, au rapport de l’homme à l’homme, ou de l’homme à la femme, à cette façon qu’on a, à travers nos relations professionnelles ou affectives, de se fabriquer les uns les autres : on se transforme mutuellement, on se manipule, et si parfois le résultat est probant, d’autres fois il se produit une catastrophe. Chacun a sculpté l’autre et, au bout d’un moment, on s’aperçoit qu’on a façonné deux monstres. Alors on part, ou on s’enferme, afin d’essayer de se désintoxiquer de l’influence de l’autre. Ce que je raconte m’est arrivé. Chacun de mes disques s’est construit sur une rupture, un chaos affectif ou un déménagement. Je ne crois pas avoir fait deux albums dans le même contexte15. »

« Cette liberté semble être une revanche sur son enfance :

Moi je vivais dans un monde conservateur, plein de fausse sécurité,qui considérait le plaisir sensuel comme un péché.»

Chloé Mons, sa dernière épouse, dira, sagace, qu’il fut un cérébral et non un intellectuel… Ce savoir-faire, cette co-construction, l’éloigne de certaines de ses idoles, les singer-songwriters américains de sa jeunesse, tel Bob Dylan, ayant généré le culte des « auteurs-compositeurs-interprètes ». Mais cette Amérique, il ne la fantasme pas : « Aujourd’hui, quand je fais passer une guitare dans l’écho, c’est pour illustrer cette idée d’ouverture, de grands espaces. L’Amérique en elle-même, je m’en fous totalement16. » L’enfant d’une ouvrière bretonne travaillant chez Renault à Boulogne-Billancourt et d’un père inconnu, probablement kabyle, élevé en Alsace chez les parents du beau-père, un boulanger alsacien, ne rêve pas que d’évasion américaine. S’il se réfugie dans les chansons d’Elvis Presley ou de Gene Vincent, captant les programmes radio des casernes américaines installées en Allemagne, il se confronte également aux dissonances d’un Kurt Weil, à ses ambiances cabaret et déstructurées, ou encore aux amours tragiques de Piaf. Il faudra du temps et de la persévérance — des contrats de compositeur et d’arrangeur pour Dick Rivers en passant par des petits boulots — pour arriver à la reconnaissance artistique qui lui permettra de travailler avec des musiciens de renommée internationale. Les grands espaces de la création, il les trouve souvent au travers de coups de cœur pour des guitaristes, tel Marc Ribot, comme projection d’une émancipation artistique et personnelle : « Je vais très très mal quand je n’ai pas l’impression que tout est possible. Je peux dépérir, les choses m’indiffèrent. Ce qui m’a attiré dans ce métier, c’est l’aventure, pas de progresser socialement17. » Cette liberté hardiment conquise semble être une revanche sur son enfance : « Moi je vivais dans un monde conservateur, plein de fausse sécurité, qui refusait d’envisager l’avenir, qui considérait le plaisir sensuel comme un péché18. » C’est un vers écrit par Gérard Manset, sur l’album Bleu Pétrole, qui résume sans doute le mieux cette contrariété du plaisir inatteignable, de la peine toujours suspecte : « Je suis un indien / Je suis un apache / Auquel on a fait croire / Que la douleur se cache / Je suis un apache / Je suis un indien / Auquel on a fait croire / Que la montagne est loin. » (« Je tuerai la pianiste », 2008)

Lorsqu’il écrit, Bashung a besoin d’une relation textuelle, conflictuelle, avec un auteur. Au fur et à mesure, il fera de même avec ses musiciens, leur donnant une grande marge de manœuvre et de liberté. Pour échapper à l’ennui, à la page blanche, à la répétition et enfanter des chansons qui lui ressemblent — « Je me méfie de la complicité, de la fidélité. La paresse et de faux conforts peuvent s’installer […] tout seul, c’est trop de solitude. Mais c’est une sorte de leurre, parce qu’on est tout de même solitaire pour finir les choses19. » Cette conception donne naissance à un style, une signature, et l’oblige à des choix. Il n’est pas en mesure de parler de tout. « J’ai abandonné, par exemple, les sujets qui touchaient au militantisme ; je n’ai jamais su trouver les mots20. » Bashung chantera « Tu touches pas à mon pote » (écrit par Boris Bergman) pour SOS Racisme pendant les année 1980. Revenant sur l’opportunité d’une telle chanson, il confesse : « Plus je dénonçais le racisme, plus il se développait ; on se demande si le silence n’est pas préférable21. » De politique, il n’en sera donc pas question, du moins plus aussi frontalement. Mais il fera de la place, ici ou là, pour le bestiaire politique. « Un âne plane » est, par exemple, d’une cruauté sans nom envers François Mitterrand. Mais la formulation est nébuleuse, énigmatique : « Un âne plane / Autour des tours de Notre-Dame / Un âne clame son existence / Avant qu’elle ne se fane ». Il s’explique : « Je voyais quelqu’un de très intelligent tourner autour de Notre-Dame, comme Peter Sellers dans La Panthère s’emmêle. Je voyais un mec intelligent se foutre de notre gueule. Mitterrand m’a fait beaucoup de mal. […] On découvrait cette intelligence diabolique à l’œuvre. […] J’avais espéré que la gauche au pouvoir se terminerait autrement22. ». Un autre exemple de chanson politique, moins sibylline, est « Noir de monde », où se mêle révisionnisme historique (« Circulent des rumeurs / À faire pâlir / Qu’on me dispense du son des leçons / […] À moi s’agrippent des grappes de tyrans / Des archanges aux blanches canines / Tueurs de mémoire à la conscience obèse ») et discours amoureux (« Je voudrais t’aimer comme un seul homme / Arrêter d’inonder la Somme »). La grande Histoire rencontre les pleurs pathétiques d’un homme esseulé : effet de la reconstruction a posteriori, sans doute, mais comment ne pas y voir un écho au Bleu du ciel ?

Leitmotiv du désir angoissé

Bashung, tel Troppmann dans le roman de Bataille, construit une œuvre en forme de pérégrination soliloquante. Concernant son disque de 2002, L’Imprudence, il déclare : « J’avais envie d’un disque tragique et sensuel23 . » Bien que l’artiste ait veillé à toujours prendre le contrepied d’un album avec le suivant, un vers de « Mes prisons » résumait déjà bien ce programme poétique : « De ma peine, je ferai mon lit ». Les liens tissés avec son public reposent sur le caractère à la fois secret et théâtral du personnage, sur son parcours en dents de scie, tant artistique que personnel (alcool et dépressions émaillent sa vie et reconduisent certains lieux communs autodestructeurs du rock) : Bashung, c’est une présence, une voix, un phrasé, un corps qui semblent toujours un peu hors-norme. Son émancipation artistique24, sans réelle concurrence — Ferré est mort en 1993, Gainsbourg en 1991, et la nouvelle génération se fait attendre — le mènera à reprendre, à sa manière, le flambeau d’une liberté musicale et textuelle s’écartant du cadre moral installé, par un discours poétique assumant sensualité et douleur : « Mes prisons s’évanouissent lorsque ta peau m’appelle ». Exceptionnellement, le seul programme sera de « juste faire hennir les chevaux du plaisir » (« Osez Joséphine », 1992). Mais, le plus souvent, c’est l’ambivalence qui prime : « Le labyrinthe conduit l’homme mobile à des étreintes / loin du réconfort […] Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire / Des coups de latte / Un baiser / Des coups de latte / Un baiser » (« J’passe pour une caravane », 1994). La perspective de Bashung, très autocentrée, donc, en est fatalement andro et hétérocentrique. Il chante essentiellement à la première personne du singulier, et ce n’est pas un hasard si l’on trouve une allusion à Narcisse au détour d’un vers érotique : « L’amour t’a tant fait luire / je m’vois dedans » (« Légère éclaircie », 1989). Jamais il n’écrira pour une femme : son univers s’inscrit dans la tradition majoritaire masculine de la chanson française. Il révélera, au sujet de sa collaboration avec Gainsbourg (Play Blessure, 1982) : « Il me proposait parfois des choses qui ne me convenaient pas toujours, parce qu’il travaillait beaucoup avec des femmes en général. Il a fait beaucoup de chansons pour des femmes, plus que pour des hommes, donc j’étais un peu là pour lui dire je suis un homme et certains mots ne passeront pas, sont trop fins. Donc parfois il fallait un peu le brutaliser25. »

« La perspective de Bashung, très autocentré, fatalement andro et hétérocentrique, s’inscrit dans la tradition majoritaire masculine de la chanson française. »

Chez Bashung, les femmes sont bien souvent spectrales, en arrière-plan d’une rupture, d’un échec, d’une douleur, d’une trahison — l’archétype étant « La nuit je mens » — ou comme voie vers le plaisir, l’extase26. Certes, en de rares occasions, il s’épanche sur la femme en elle-même ; bien sûr, il y a quelques noms auxquels se raccrocher, les Joséphine, Gaby, Madame Rêve, Elvire ou encore Martine (mais aucune Melody Nelson, aucune description fine de l’objet de son désir, doué de parole ou d’existence autonome). Et si « Madame Rêve » tutoie, sur le thème de la masturbation féminine, le texte de Gainsbourg dans L’Homme à tête de chou27, Bashung met peu la femme au centre. Lorsque, dans « Happe », l’Autre apparaît, c’est par le truchement d’une peine, d’un regard fugace : « Par la porte entrebâillée / Je te vois pleurer / Des romans-fleuves asséchés / Où jadis on nageait ». De même que le couple, la paire, le tandem, l’altérité n’est pas décrite en priorité. Comme Troppmann dans Le Bleu du ciel, les récits des chansons de Bashung28 sont plus volontiers des monologues intérieurs, sinon des ruminations : « Je ne suis là que pour toi / J’ai fait un songe / Une hypothèse / Un projet de baise / C’est pas le fruit d’une mûre réflexion / Mais plutôt une pulsion / Sans nom sans définition / Mon unique solution / Pure laine coton » (« Après d’âpres hostilités », 1994). Notons une exception : un personnage de femme active, forte et émancipée a fait partie de son répertoire sous le nom de Marie-José Perec (« Dans la foulée », 2002). « Dans la foulée » narre le risque d’une liberté, d’une individualité hors norme. La sportive, à la personnalité complexe, ombrageuse peut-être, fut victime d’un lynchage médiatique. Une histoire de son comportement jugé peu coopératif, des attitudes de diva. Mais de tout cela Bashung se contrefiche, se concentrant sur la folie paranoïaque et l’attaque médiatique : « De la douche au bûcher / la route est longue /, mais l’Acropole la laisse de marbre ». En quelques vers, le chanteur célèbre l’exploit (« Elle avait le miracle facile / la victoire au bout des cils ») pour mieux contester la tempête médiatique et ses « crudités sur ordonnance » ; même là, Perec est, pour les auteurs, une battante : « Dans la foulée elle a balayé / et la houle et les huées / dans la foulée / nudité à la lavande / liberté dans la tourmente ». Au final, « elle reviendra si ça lui chante / si elle y pense ».

Une masculinité inquiète

Que serait une approche moins égocentrique et masculine ? Prenons un exemple. Christophe, encore lui, ayant pris la tangente vis-à-vis de la variété pour proposer un parcours plus intéressant — une mue tardive, mais dont le niveau d’exigence le rapproche de Bashung —, propose depuis une vingtaine d’années des chansons où la perspective féminine se trouve plus assumée, notamment par le fait que ses co-auteurs sont pour beaucoup des co-autrices, telle Marie Möör : « Elle veut tant de choses / Rêver sa vie / Dans ces vies de rêve / Traverser le ciel / Prendre le large elle veut / Quelque chose de nouveau / Elle veut des robes, changer de peau / Un cœur griffé en satin rouge / Chaque fois, repartir à zéro / Elle veut la fête, et que ça bouge ! » (« La Man »29 , 2001) . Des mots, une perspective, un point de vue surtout (« elle veut »), introuvable chez Bashung. Mais cette masculinité quelque peu étriquée, impropre au décentrement, est non-toxique. Car si l’homme-Bashung est victime de l’amour, de ses vertiges, et que l’homme-artiste revêt une fragilité assumée, il n’est pas victime des femmes. Et bien qu’elles soient actrices de ses chagrins, on ne trouvera aucun ressentiment à leur encontre. Quelquefois, la violence des mots reflète celle des sentiments d’échec. Dans « Mes bras » (2001), l’aveu de l’échec patent d’une relation se mêle à une blessure narcissique, une fierté blessée, brutalement exprimée : « Mes bras connaissent / La menace du futur / Les délices qu’on ampute / Pour l’amour d’une connasse ». La déconvenue est comprise comme conséquence d’une incompétence à assumer une responsabilité (fantasmée) : « J’étais censé t’extraire / Le pieu dans le cœur / Qui t’empêche de courir ». Ambition démesurée ? Injonctions néfastes de la masculinité ? Quoi qu’il en soit, le mal est fait, le braconnage d’une « connasse » comme illusion d’amour n’aura duré qu’un temps, et le narrateur n’est pas dupe de la séparation qui se trame : « Mes bras connaissent / Sur le bout des doigts / La promesse d’un instant / La descente aux enfers / Mes bras connaissent / Mes bras mesurent la distance / […] Mes bras connaissent / Une étoile sur le point de s’éteindre ».

En d’autres occasions, la fierté masculine se mêle à cette angoisse si présente, assumant la fragilité des choses : c’est là toute l’ambivalence de Bashung et Fauque : dans la tourmente des sentiments, il n’y a pas de place pour un virilisme machiste, mais une place est laissée en revanche à la vulnérabilité : « Les vents de l’orgueil / Peu apaisés / Peu apaisés / Une poussière dans l’œil / Et le monde entier soudain se trouble » (« Happe », 1992). Pour saisir ce qui se trame ici, prenons un exemple à revers : un texte de Brel, bien connu pour la misogynie cinglante de son œuvre. Dans le chef‑d’œuvre qu’est « La ville s’endormait » (1978), le narrateur, amer et accablé, souhaite garder la face (« Et ma soif prend garde / qu’elle ne se voit pas ») ; l’éternel féminin surgit dans le texte sous la forme d’un sarcasme à l’égard d’Aragon et Ferrat : « Mais les femmes toujours / Ne ressemblent qu’aux femmes / Et d’entre elles les connes / Ne ressemblent qu’aux connes / Et je ne suis pas bien sûr / Comme chante un certain / Qu’elles soient l’avenir de l’homme ». Le texte s’achève sur l’évocation d’une « Demoiselle inconnue / À deux doigts d’être nue / Sous le lin qui dansait ». À la différence de ses illustres prédécesseurs, Bashung donne donc à entendre une masculinité inquiète, désorientée : « Je sais plus où tu m’as rangé / Où tu m’as mis / Où tu me situes / Le lit où j’étais censé rêvasser / Je n’y suis plus […] M’aurais-tu prêté / D’obscurs desseins / M’aurais-tu concassé / Puis vendu à un prix exorbitant / De galerie en galerie / Je me suis guetté / J’ai poireauté pour rien / Et le monde s’en fiche » (« J’avais un pense-bête », 1994). À d’autres moment, c’est la crainte face au jugement de l’autre qui s’exprime : « Tu me disais / Préconisais / Des caresses volubiles / C’était quand je voulais / Où je voulais / Je n’étais plus ta risée » (« Après d’âpres hostilités », 1994) « Qu’as-tu fait de moi / Perdu corps et âme / Dans les toilettes des dames / Aux tourments haut de gamme ». Mais, se reprenant, orgueilleux et sûr de lui : « Je suis celui qui luit / Qui vous éblouit / Qu’a la bougie » (« Kalabougie », 1992).

« Ses textes, d’une puissante immanence, sont remplis d’éléments terreux, de plantes, de fleurs, de fleuves, de corps en mouvement, d’objets du quotidien. »

Chez Bashung, la femme semble hors d’atteinte. L’inquiétude, l’angoisse, l’incompétence, de fait pointe lorsque, revisitant le mythe de la Belle au bois dormant et du prince charmant dans « 2043 » — histoire sexiste et genrée s’il en est —, le personnage de Bashung demande du temps avant de s’engager, tellement de temps qu’il se sera consumé. En d’autres termes, la Belle au bois dormant est inaccessible ; mieux : le prétendant ne sera jamais assez bien. « La réveillez pas / Laissez-la / La réveillez pas / Pas avant 2043 / D’ici là j’aurai découvert / Lequel de mes autres oubliés / Aura l’aplomb de l’aimer / D’ici là je ferai flèche de tout bois / D’ici là je me serai consumé / D’ici là j’aurai balayé les cendres / Et tout ce qui s’ensuit »30. En d’autres occasions, le chanteur décrit l’inconfort qu’occasionne cette distance par la frustration : « Je fais comme si / C’était pas périlleux / Mais ça me rend chiffon / De la savoir / Hors d’atteinte / Hors de moi » (« Elvire », 1994). Cette sensibilité n’est pas feinte. À la lumière d’un entretien donné en 199031, nous sommes témoins du décalage patent entre la volonté de faire trash de l’animateur et la douceur, voire la naïveté des réponses de l’invité : « – Premier garçon avec qui t’as fait l’amour ? – Oh je suis encore vierge de ce côté-là, oui, oui… Je sais pas, j’ai pas… Un jour je me suis retrouvé dans un pieu avec un mec, et il bandait comme un fou, il me touchait à peine. Et bon, moi je voulais dormir… Et j’étais étonné par ce mec parce que je le faisais bander. Je trouvais ça fascinant. […] – Première pute ? - […] Je devais avoir 19 ans, et je chantais tous les soirs cinq ou six chansons de Dylan, Bobby McGuire. Et il y avait des filles au bar, et j’étais devenu copain avec elles ; on passait des nuits ensemble, des fois. […] C’était super, elles me protégeaient, carrément. Mais je ne les voyais pas comme des… j’ai… quand on me parle de putes

, j’suis un peu choqué par le mot, parce que j’ai vu des filles super, enfin… »

Cantique des Cantiques : une ouverture vers l’égalité

S’il voulut une procession catholique pour ses obsèques, Bashung ne manifesta que rarement son adhésion à un dogme religieux, et sans doute celle-ci fut fluctuante. Ses textes, d’une puissante immanence, sont remplis d’éléments terreux, de plantes, de fleurs, de fleuves, de corps en mouvement, d’objets du quotidien, et font rarement appel à l’imagerie biblique, la métaphysique religieuse ou même la mystique amoureuse : « J’ai toujours eu l’illusion que le sacré pouvait être au-dessus des religions. Pour moi, un hôpital, une école, c’est sacré. Le sacré, ça peut être un objet, un livre, des gestes à faire ou à dire32. » Prolongeant, partant, une obscénité de l’immanence vue chez Bataille : « Entre tes doigts l’argile prend forme / L ’homme de demain sera hors norme / Un peu de glaise avant la fournaise / Qui me durcira » (« Malaxe », 1998).

« En s’appropriant un texte millénaire, Bashung, en duo avec sa femme atteindra une forme d’éthique de l’égalité, une ouverture au désir de l’autre. »

Tout cela parlait à l’interprète des « Vertiges de l’amour ». Nous pouvons trouver chez lui une proximité avec « la danse des mots »36 qu’est ce texte à la traduction flottante, toujours remis sur le métier et affiné. Bashung, dont le français n’était pas la langue maternelle, avait un rapport de traduction aux textes qu’il écrivait avec d’autres. Comment ne pas songer à sa pratique d’écriture à la lecture de ces phrases, portant sur la traduction du Cantique des cantiques : « Qu’il est doux d’avoir à hésiter entre caresses

, étreintes

, amours

, mamelles

et amourettes

, ou encore jouissances

, pour traduire le mot du dodékha du deuxième verset ! […] Quel plaisir d’apprécier les écarts, les différences, les répétitions, les filiations, les innovations, les inversions syntaxiques, la jouvence du lexique, les regrets et les reprises, les tentatives, les dissonances et les assonances !37 » Si Bashung chanta : « Faudra se serrer / Comme une forêt vierge / Faudra se mêler / Nos lianes infinies » (« Dehors », 1998), le texte biblique va plus loin que ce simple appel à l’entremêlement : il proclame une émancipation du désir par une liberté recouvrée, quasi existentialiste, si nous n’avions pas peur des anachronismes : « Il répond, mon amant, et me dit : Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même38 » (Cantique 2, 10). En s’appropriant un texte millénaire, le duo39 atteindra une forme d’éthique de l’égalité, une ouverture au désir de l’autre, toute prise dans une dynamique des fluides : « Je suis à mon bien aimé, et vers moi se porte son désir » (Cantique 7, 11). Objet de multiple interprétations le Cantique des Cantiques, est riche de ses multiples lectures — comme le sont les chansons de certains. Toujours ambivalent, en proie à ses démons, l’artiste trouva peut-être là une forme d’apaisement. Pour Marc-Alain Ouaknin, la conclusion du Cantique est celle-ci : « l’amour n’est pas possession mais liberté des amants, non pas emprise mais caresse40 ». Et de citer Lévinas : « La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s’échappe sans cesse de sa forme vers un avenir — jamais assez d’avenir —, à solliciter ce qui se dérobe comme s’il n’était pas encore. Elle cherche, elle fouille. Ce n’est pas une intentionnalité de dévoilement, mais de recherche : marche à l’invisible. Dans un certain sens elle exprime l’amour, mais souffre d’une incapacité à le dire41. »

Le Cantique des Cantiques est comme une face opposée à L’imprudence — qui fut la dernière collaboration avec Jean Fauque. Éviter l’ennui, la répétition. Quelques années plus tard sortira Bleu Pétrole (2008), le dernier album de son vivant. Un disque plus accueillant, plus lumineux, plus ouvert sur l’extérieur ; un retour aux ambiances folk avec un Bashung avant tout interprète, mais dans lequel sourd encore une angoisse, une émotion à fleur de peau. Contrepied au Cantique des Cantiques, mais contrepied complémentaire, l’un n’allant pas sans l’autre, la référence de Bashung au Bleu du ciel vient rappeler, si besoin était, le caractère profondément malade de notre époque, mais aussi le jeu de la transgression et « l’art de tourner l’angoisse en délice ».

Photographie de bannière : Renaud Monfourny

Illustrations : extraits de toiles d’Yves Klein (série Anthropométrie)

- Bataille ne le publiera qu’en 1957, plus de 20 ans après l’avoir écrit, « loin de l’état d’esprit dont le livre est sorti ; mais à la fin, cette raison, décisive en son temps, ne [joue] plus. » Un retard à la livraison qui s’explique par la volonté de l’auteur, antifasciste revendiqué, de ne pas ajouter aux malheurs du monde en publiant une œuvre donnant le premier rôle à un indifférent à l’histoire politique en train de se faire. Bataille, narrateur, est cependant d’une lucidité sans faille sur la « marée montante du meurtre ».[↩]

- À Berlin, à la fin du roman, Troppmann assiste à un défilé de jeunes hitlériens : « Hallucinés par des champs illimités où, un jour, ils s’avanceraient, riant au soleil : ils laisseraient derrière eux les agonisants et les morts », Le Bleu du ciel, Gallimard, 1935, p. 215.[↩]

- Philippe Sabot dans « Les chemins de la philosophie », Georges Bataille : De l’érotisme à la petite mort, France Culture, 15/06/2016.[↩]

- George Bataille, L’Érotisme, Éditions de Minuit, 1957, p. 252.[↩]

- Georges Bataille, Lecture pour tous (ORTF), 1958, dans « Les chemins de la philosophie », L’expérience poétique, France Culture, 13/06/2016.[↩]

- Georges Bataille, op.cit., p.129.[↩]

- De Jean-Michel Jarre.[↩]

- Ultime : Alain Bashung. Interviews & conversations, éditions Nova, p. 100.[↩]

- Interviews & conversations, p. 67.[↩]

- On lira avec intérêt cet article.[↩]

- Voir Télérama, n° 2753.[↩]

- À ce trio s’ajoute Gainsbourg, dont l’ombre plane avec envergure et n’approchera le répertoire de l’auteur de « La Javanaise » qu’à la fin de sa vie. Concernant Brel et Ferré, il œuvra avec brio à l’exercice de la reprise avec le « Tango Funèbre » et « Avec le temps » .[↩]

- « Alain Bashung — son parcours commenté par lui-même », Les Inrocks, 7 janvier 1998.[↩]

- « À propos de Gainsbourg : Alain Bashung », Les Inrocks, 14 janvier 2001.[↩]

- « Alain Bashung — son parcours commenté par lui-même », Les Inrocks, op. cit.[↩]

- Interviews & conversations, p. 65.[↩]

- Alain Bashung : « L’invention du rock’n’roll, c’était la bombe atomique », Le Monde, 26 août 2005.[↩]

- Interviews et conversations, op.cit., p. 59.[↩]

- Interviews et conversations, op.cit., p.104.[↩]

- Ibid., p. 68.[↩]

- Ibid., pp. 68 ; 38.[↩]

- Ibid., p. 128.[↩]

- Télérama, op. cit.[↩]

- La première avec Vertige de l’amour, en 1981. Il a 35 ans. La seconde vient 10 ans plus tard, avec Osez Joséphine et l’installation du duo avec Jean Fauque.[↩]

- « Gainsbourg par Bashung », op. cit., 2001. Un résultat parmi d’autres de cette collaboration : « Je voulais m’introduire / Entre tes jambes / Histoire de me sentir / Membre du club / J’ai vu du beau linge / Des misères chics […] Ton regard tristos me faisait bander / J’en ai eu ma dose / De te voir chialer/ Les filles sont crapauds / Les hommes grenouilles / Y en a qui manquent d’eau / Et d’autres qui mouillent » (« Trompé d’érection », 1982).[↩]

- À l’heure d’écrire cet article, nous prenons connaissance d’En amont, album reconstitué à partir de chutes de studios réalisées entre 2002 et 2006. Interprète et non plus co-auteur, il donne à entendre un artiste en recherche d’idées nouvelles (avant de tout reprendre à zéro et aboutir à Bleu Pétrole), pouvant incarner le point de vue d’une femme (une prostituée, plus exactement : « Ma peau va te plaire », écrit par Joseph d’Anvers) mais également chanter mélange plus classique de supériorité masculine et de sordide sublimé : « Elle me dit les mêmes mots » (écrite par Daniel Darc).[↩]

- Bashung paiera son tribut à Gainsbourg en interprétant l’entièreté de L’homme à tête de chou en 2010.[↩]

- Du moins durant les années 1989–2002.[↩]

- Inspiré par « Je veux », 2000[↩]

- Comme une prémonition de ce qui adviendra, on entendra en écho, dans le « Cantique des cantiques » : « Je vous en conjure, filles de Jerusalem, n’éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, avant l’heure de son bon plaisir ».[↩]

- « Alain Bashung, l’interview 1ère fois- Archive INA », 1990.[↩]

- Le Monde, art. cit., 26 août 2005.[↩]

- Marc-Alain Ouaknin, Le Cantique des Cantiques, Éditions Diane de Selliers, 2016, pp. 55–56.[↩]

- De Zohar de la Kabbale aux écrits de Thérèse d’Avila, ou encore de Jean de la Croix.[↩]

- Ibid., p.38.[↩]

- Selon l’expression de Marc-Alain Ouaknin[↩]

- Ibid., p. 51.[↩]

- Traduction de Chouraqui.[↩]

- Un récital autour de ce texte fut conçu à l’origine pour leur mariage.[↩]

- Marc-Alain Ouaknin, op.cit., p. 151.[↩]

- Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, Le Livre de Poche, 1961, p. 289, cité par Marc-Alain Ouaknin.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Marc Nammour : « S’ériger contre la division », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec D’ de Kabal : « Parler des violences faites aux femmes en tant qu’homme », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Serge Teyssot-Gay : « Les marchands ont pris tout l’espace », octobre 2015

☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir », Adeline Baldacchino, décembre 2014