Entretien inédit pour le site de Ballast

Son troisième livre, Personne ne sort les fusils, a raconté de l’intérieur le procès de France Télécom-Orange, qui s’est tenu durant l’année 2019. On se souvient : suite à la privatisation de la société de télécommunications et à son ouverture à la concurrence, les salariés, maltraités, harcelés et terrorisés par les nouvelles formes de management, se sont massivement suicidés — trente-cinq cas au cours des seules années 2008 et 2009. Le PDG, Didier Lombard, avait alors parlé d’« une mode ». Avec son nouvel ouvrage, Le Ministère des contes publics, l’écrivaine Sandra Lucbert ajoute une pierre à son entreprise de renversement littéraire du capitalisme : elle vise, cette fois, la sacralisation de la dette publique et l’impact du langage sur la perception du monde de la finance. Littérature et politique : une discussion affilée.

À la question que George Orwell se pose quant aux raisons qui le poussent à écrire, il répond qu’il aspire à « faire de l’écriture politique un art à part entière ». Vous ratifiez ?

Absolument. Avec cependant une précision : je ne considère pas du tout que la littérature ait essentiellement à être politique. Comme tout art, elle jouit d’une pleine autonomie dans le choix de ses objets ou de ses propos, et tous sont également éligibles. Ce que je crois en revanche, c’est qu’il y a des périodes particulières où persister à tourner le dos aux objets politiques quand on est auteur ou artiste est un problème. En certaines conjonctures, la hauteur des enjeux, des urgences et même des périls nous requiert. Je ne veux pas dire qu’il est inadmissible, pour une auteure ou une artiste, même dans ces conjonctures, de continuer à travailler sur des questions ou des objets non politiques, mais si tous les secteurs de l’art demeurent dans ce type de questionnement et dans ce type seulement, alors ils collaborent objectivement à ne rien tenter du tout pour enrayer les destructions en cours. Or je pense que nous vivons précisément une de ces époques où nous sommes requis. L’art ne peut plus se complaire dans la seule préoccupation de l’innovation formelle : il faut le transitiver1, en l’occurrence politiquement. Le sentiment d’urgence politique m’est venu hors de la littérature, mais c’est par elle et par ses exigences formelles que j’arrive à faire quelque chose de ce sentiment d’urgence.

« Hors de la littérature », c’est-à-dire où ?

« Nous vivons précisément une de ces époques où nous sommes requis. L’art ne peut plus se complaire dans la seule préoccupation de l’innovation formelle. »

La herse néolibérale, je l’ai sentie au travail (dans l’éducation nationale et l’hôpital public) comme beaucoup de gens — et, par la littérature, je cherche les moyens de (me) figurer ce qui nous tient, sans quoi je risque la dislocation. J’ajoute maintenant que « faire de l’écriture politique un art à part entière » commence par congédier l’opposition inepte entre art « à thèse » et art tout court. Si on peut dire d’un roman à sujet politique : roman à thèse, c’est simplement que le travail formel est insuffisant à métaboliser la matière analytique qu’il entend travailler. C’est que ce roman échoue à en faire de la littérature : produit un succédané d’essai, ou de tract, déguisé en roman. L’art politique véritablement art pose donc une double exigence : analytique et formelle. Exigence analytique d’abord, car, par définition, l’art requis, l’art politiquement transitivé, se donne pour but de dire quelque chose des objets du social-historique politique. Pour dire quelque chose d’un objet, il faut l’avoir pensé — contrairement à ce que soutiennent les hérauts de l’art du sensible-ineffable, de l’art qui ne réfléchit pas. Et quand il s’agit des objets du social-historique capitaliste, la barre analytique est placée très haut — il est certes moins fatiguant de s’abandonner à ses pentes associatives. Mais ça n’est pas tout : un art politique doit « parler » des objets, mais il doit en parler à sa manière : avec l’intransigeance de ses exigences propres. Travailler les objets politico-économiques, oui, mais dans la grammaire de l’art. C’est ici qu’il faut souligner les mérites de l’autonomie du champ — lorsqu’elle ne se dégrade pas en une forme de cécité politique. Car c’est l’indépendance relative des logiques de l’art qui est garante de l’exigence formelle dont je parle.

Il faut donc insister sur l’effort que demande de tenir complètement le syntagme « art politique », sans qu’aucun de ses deux termes ne pâtisse de l’autre et ne vienne à céder le terrain. À cet égard, il faut noter que la révolution symbolique de « l’art pour l’art », celle que Bourdieu analyse, pouvait revêtir un caractère d’emblée politique à seulement travailler dans le plan formel, et ceci du fait qu’une révolution purement formelle suffisait pour dégonder la classe bourgeoise. Ce contre quoi Manet et Baudelaire étaient vent debout, c’était la forme de vie bourgeoise et son corrélat de jugements esthétiques stupides — et plus encore le fait que c’est ce jugement bourgeois, l’œil bourgeois, qui régnaient sur l’attribution de la valeur artistique. Nous n’en sommes plus là. La rupture symbolique de « l’art pour l’art » était ipso facto une rupture politique puisqu’elle était entièrement dirigée contre la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie devenue bourgeoisie culturelle, c’est-à-dire d’emblée acquise à l’idée de la révolution formelle permanente, la répulsion axiologique2 ne peut plus suffire. Porter un coup politique par l’art suppose de s’en prendre non plus seulement à l’axiologie bourgeoise mais à son ordre social : d’en dégager dans la grammaire de l’art les mécanismes structurels, ceux qui font et la domination de la classe bourgeoise et la destruction des autres.

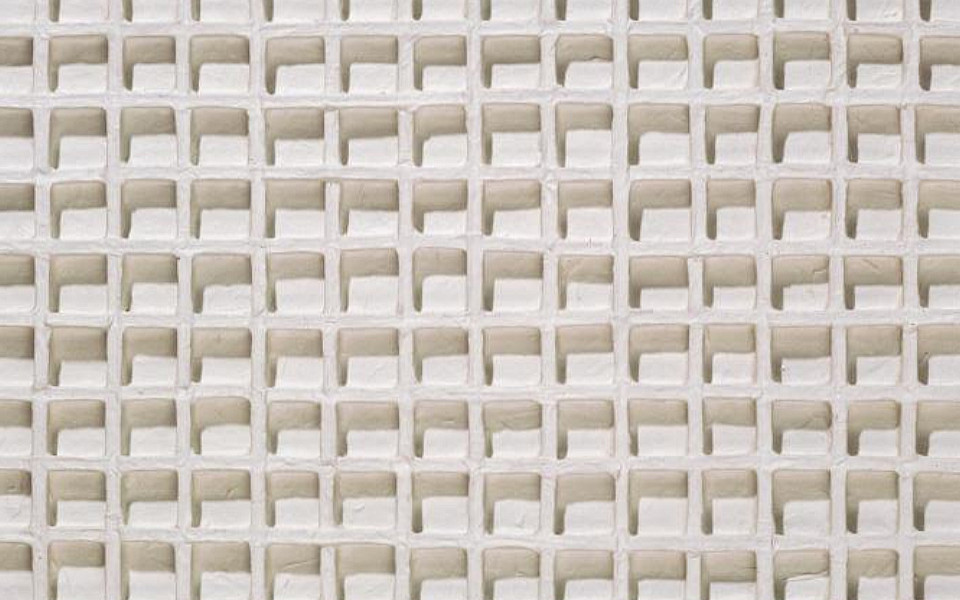

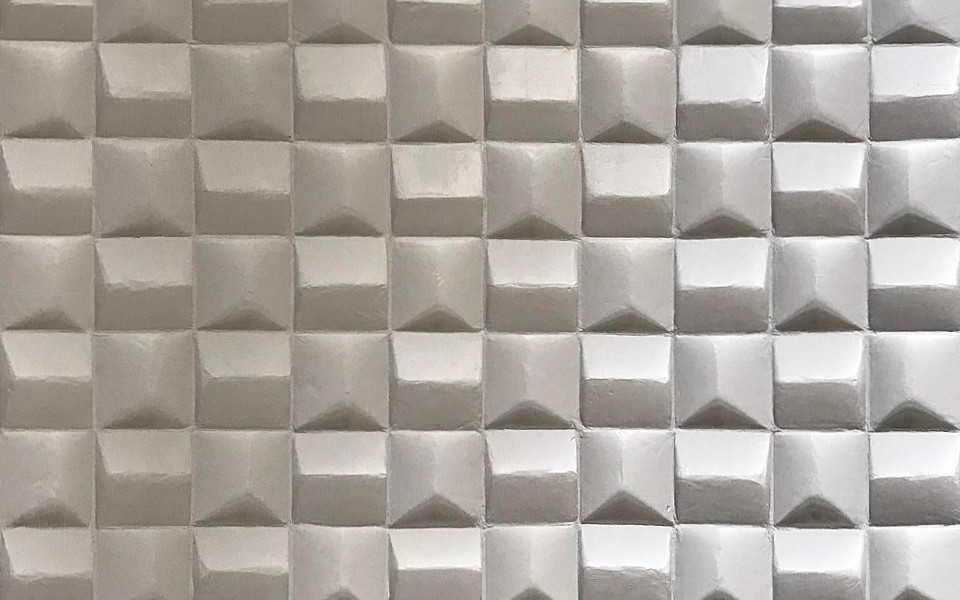

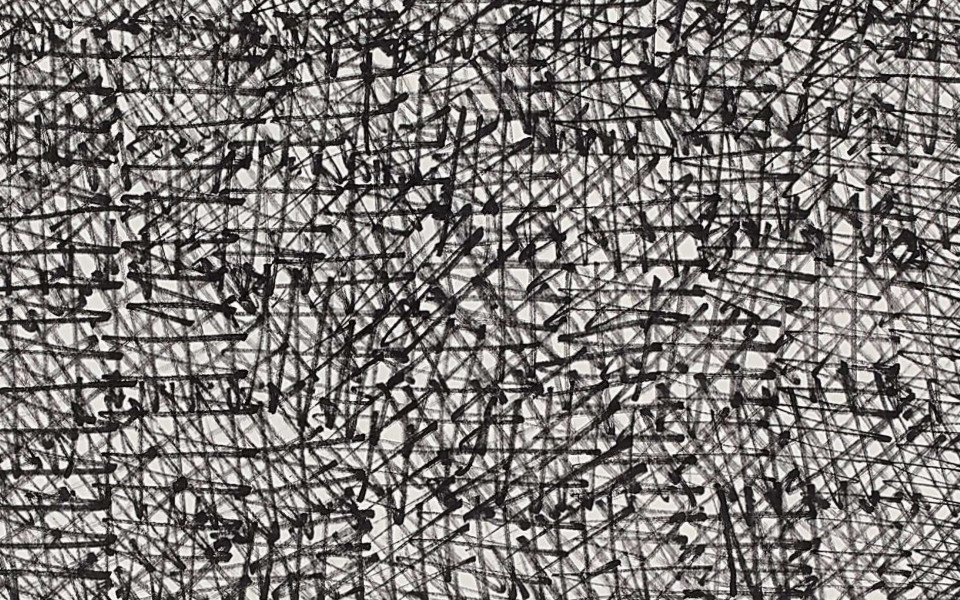

[Jan Schoonhoven]

Casser l’œil, casser la langue de son époque, devient une entreprise d’une tout autre ampleur, qui passe par un moment d’analyse préalable à ce travail formel, donc par la métabolisation d’une pensée de l’objet. Et en effet, atteindre à l’art sur ces objets-là, c’est difficile, il faut s’employer et pouvoir puiser dans le plus vaste réservoir de formes. Pour ma part je cherche des inductions du côté de ces machines explosives que, par exemple, la Renaissance et les Lumières ont montées en littérature. Voilà des auteurs qui ne venaient pas nous assommer d’ineffable. Et des inventeurs de formes sans pareils — je pense à Montaigne, Rabelais, Montesquieu, Diderot, Swift, etc. Leurs textes sont tellement merveilleux d’intelligence littéraire et politique inséparablement nouées, c’est galvanisant. Ces pratiques littéraires de combat ont fini par être réduites à une simple stylistique par les époques suivantes alors qu’elles furent littéralement des stratégies politiques en littérature.

Il est courant de présenter la littérature comme l’espace de la nuance, du clair-obscur, du tramé. Et il est vrai qu’elle permet ça. Mais comment empêcher que ce souci de la texture humaine — on sait que vous avez un intérêt marqué pour la psychanalyse — ne sombre pas l’entre-deux inoffensif, le molletonné, le refus de prendre les armes au motif que « c’est toujours plus compliqué que ça » ?

« C’EstPlusCompliqué ne produit que des considérations de psychologie individuelle, une célébration creuse de la complexité intérieure. »

« C’est toujours plus compliqué que ça » consiste à dire : « il y a des motions multiples » à prendre en compte pour être justes avec, par exemple, les anciens dirigeants de France Télécom ou les instigateurs de la dérèglementation financière. On ne peut pas les condamner, « après tout ce sont des humains », ils « étaient sous pression », « ce sont des postes où il y a du bruit », « ils croyaient bien faire », sans doute qu’ils « n’ont pas mesuré » etc. C’EstPlusCompliqué ne produit que des considérations de psychologie individuelle, une célébration creuse de la complexité intérieure qui ne produit à mon avis aucune intelligence de la situation et la laisse aller son cours hégémonique. Parce que C’EstPlusCompliqué est en fait si peu capable de complexité qu’il n’y est jamais question des structures capitalistes dans lesquelles sont pris les individus, c’est-à-dire : de la détermination principale de la situation. La logique de la situation France Télécom, c’est celle-ci : une fois la dérèglementation instituée en France et le capital ouvert par Jospin, ça joue selon les structures. C’EstPlusCompliqué n’a aucune idée de ce cadre capitaliste, qui est son cela va de soi indiscuté, et par conséquent C’EstPlusCompliqué ne s’applique qu’aux différences secondes, intérieures au cadre lui-même : les états d’âme des individus. Se croyant à l’équilibre axiologique, C’EstPlusCompliqué est donc indexé sur le C’est comme ça : il ne voit pas la différence première et reste collé aux différences secondes : les convolutions de l’âme des dirigeants (humains, si humains).

Si la situation de France Télécom est « complexe », ça n’est parce que Michel Bon [PDG de France Télécom de 1995 à 2002, ndlr] est catholique ou que Didier Lombard [PDG de France Télécom de 2005 à 2011, ndlr] aime les animaux : c’est parce qu’il faut déplier les effets de la détermination première, et ça, oui, c’est difficile — surtout en littérature. La détermination principale des plans NExT et ACT3 est facile à énoncer : les rapports sociaux du capitalisme financiarisé. Mais elle est analytiquement complexe à déplier : il faut restituer tous les mécanismes structurels par lesquels la situation est de toute façon configurée pour que son déroulement violent soit inévitable. À défaut de poser la structure capitaliste, C’EstPlusCompliqué ne voit plus que le conflit des motions affectives secondaires, sans voir qu’en réalité ces déterminations secondaires sont écrasées par la détermination principale des rapports capitalistes. Vous le disiez, je suis imprégnée de psychanalyse. Et, n’en déplaise aux simplifications du C’EstPlusCompliqué, je consacre la même qualité d’attention aux questions psychiques et aux déterminations structurelles — en fait c’est même leur articulation qui m’intéresse. Et c’est justement pourquoi je crois qu’une analyse de la situation dans toute sa complexité oblige à constater que les complexités internes des individus ne sont pas de taille à lutter contre des déterminations externes aussi puissantes que les rapports capitalistes. Manière justement de mesurer la force de ces dernières et l’urgence de s’y attaquer. Cette question me préoccupe tellement que je l’ai travaillée en propre, dans un texte intitulé « Saint-Patron ».

[Jan Schoonhoven]

C’est un monologue en trois parties d’Emmanuel Faber, PDG de Danone de 2017 à 2021. Qu’a-t-il donc de particulier, ce monsieur ?

Faber est un individu tout à fait passionnant. Il a cherché aussi sincèrement que possible, je crois, à accommoder ses aspirations (chrétiennes) à l’harmonie dans le monde et sa position à la tête d’un groupe du CAC 40. J’ai conçu mon texte pour attraper cette tension entre ses nécessités psychiques et les logiques structurelles, et la faire jouer jusque dans ses dernières conséquences. Il se trouve que le dénouement que j’ai donné au texte s’est vérifié dans la réalité quelques semaines après l’envoi aux éditeurs, lorsque Faber a été limogé. Aucun don de divination, aucun ineffable là-dedans : seulement le dépli d’un combat gagné d’avance entre des motions individuelles et les logiques structurelles surpuissantes du capitalisme actionnarial. Je trouve pour ma part que l’échec de Faber est une démonstration sans ambages de ce qu’un individu, fût-il PDG d’un groupe du CAC 40, fût-il animé d’une très forte identification au Christ, ne peut à lui seul faire bouger les rapports capitalistes tant que les structures restent intactes. Tant que Danone a effectivement été profitable pour ses actionnaires, ils l’ont laissé jouer les saint-patrons. À compter des pertes dues au Covid, les actionnaires ont raccourci la longe, on a vu Emmanuel renoncer à toutes ses saintetés les unes après les autres — pour finir il a été remercié. Il n’y a absolument pas à opposer la saisie des finesses psychiques et la mise en évidence des structures. Elles se pensent ensemble, elles se nouent inextricablement. En réalité, non seulement cette opposition traduit l’angle mort de qui la professe, mais elle consacre les mensonges hégémoniques. Car occuper tout l’espace des œuvres avec les tourments des individus sans jamais montrer l’effet des structures, c’est parfaire la présentation que l’ordre hégémonique donne de lui-même quand il nous détruit : « On n’y peut rien madame la présidente, c’est pas personnel. »

Le cinéaste Gérard Mordillat nous avait dit un jour : « Filmer la pauvreté, la misère, l’exclusion, le handicap, la maladie, la détresse… cela peut être nécessaire et utile, mais, de mon point de vue, c’est se tromper d’axe, placer le spectateur dans une place impossible où il ne peut que mesurer son impuissance, compatir, être comme dans La Nature des choses de Lucrèce, celui qui prend plaisir à regarder un naufrage en restant sur la falaise. Plus utile et plus nécessaire me paraît de filmer le pouvoir. » N’est-ce pas la démarche qui est la vôtre en campant les cadres de France Télécom-Orange davantage que leurs victimes ?

« L’urgence va à quitter la place de victimes qu’on nous assigne, à pouvoir enfin diriger une légitime colère contre qui cause la déréliction que nous expérimentons. »

Très exactement : le c’est ainsi nous laisse la vacuole4 de la déploration — tout le spectre lyrique : indignation, lamento, interpellations, etc. —, raison suffisante pour refuser de s’y adonner. L’urgence va à quitter la place de victimes qu’on nous assigne, à pouvoir enfin diriger une légitime colère contre qui (et quoi) cause la déréliction que nous expérimentons : à construire des dispositions belliqueuses. Je dis construire, parce que l’efficace hégémonique consiste précisément à inhiber toute capacité réactionnelle en effaçant les rapports de force, les mécanismes d’exploitation et les différences d’autorisations au profit de la fiction de l’intérêt général. En cas de persistance du sentiment d’exploitation, on est prié de se faire soigner — les problèmes sont le fait de ceux qui souffrent, puisqu’il n’y a aucune cause visible de leur souffrance. Et puisque le C’est comme ça efface la domination, il faut la ramener dans le dicible et l’imaginable : exit la plainte, entrée des formes incisives ; ne plus détailler à l’infini la mesure de nos peines, mais porter la lumière sur les structures qui les causent et sur l’extension des plaisirs qu’elles valent aux dominants. Faire apparaître la différence de condition des dominants, l’étendue de leurs satisfactions pulsionnelles et surtout sa parfaite congruence avec les structures du capitalisme. L’invisibilisation de la domination est si réussie qu’au procès France Télécom, dix ans après les faits, les prévenus restaient ravis, et les salariés sidérés du ravissement de leurs bourreaux — comme si, décidément, les dominés ne parvenaient pas à se représenter dans quel système d’évidences se trouvent les dominants. Si donc personne ne le voit, je rejoins Mordillat : il est urgent de le faire voir. Et, comme le dit Spinoza : on se révolte contre des maux dont la cause est imaginée libre. Tant que l’on n’identifie pas les convictions, les appétits, l’entre-soi des dominants tels que les structures les autorisent, on ne comprend pas, au sens de « prendre en soi », sentir dans son corps, qu’ils œuvrent logiquement à nous détruire, puisque tel est le chemin frayé à leur persistance. Sans l’imagination vive de leur condition, on ne saisit pas qu’ils ne s’arrêteront jamais — pourquoi se priveraient-ils de ce qui est dans l’ordre des choses ? Ce n’est pas une affaire de vertus manquantes, mais de structures pour imposer une régulation des appétits. J’ajoute qu’à mieux les connaître, on sent mécaniquement grandir la colère contre eux, parce qu’ils ne pensent pas à nous comme à des semblables : ils pensent à nous comme à des choses à faire entrer dans leurs calculs de profit ou de carrière.

L’avez-vous vu de vos yeux lors du procès, en 2019 ?

Oui, et je ne suis pas à la veille d’oublier. Ce qui me semble indispensable, c’est donc de figurer les mécaniques inexorables que les structures financières installent et de les mettre en rapport avec la gamme des félicités qu’elles offrent aux dominants. Ce sont ces deux aspects que j’ai essayé de tenir ensemble dans Les Fusils et Le Ministère : mettre en évidence les structures de la finance et celle de l’avidité qu’elles libèrent. Par exemple, dans Les Fusils, le pastiche de Rabelais raconte l’invention de la bourse en mobilisant l’inconscient textuel du début de Gargantua — les appétits d’ogre pris pour seuls guides. Et dans Le Ministère, j’utilise l’analogie du rêve. Si le rêve exprime des satisfactions de désir réprimées à l’état de veille, alors le néolibéralisme est le rêve des capitalistes — puisque toutes les contrariétés sociales sont une à une enfoncées, laissant libre cours à une pulsion de profitabilité déchaînée. Les structures financières et la société néolibérale qu’elles déterminent, c’est le résultat d’une pulsion qui s’est donnée pour expression toute une organisation sociale : le capitalisme financiarisé. Tout : humains, nature, est plié à la pulsion fondamentale, devenue pulsion directrice : l’extraction forcenée et illimitée du profit. Et ça donne des dominants voraces, des institutions comme celles-là. Montrons-les donc, affairés à la dévoration générale du Monde Vivant — qui inclut les travailleurs et travailleuses, et pas seulement la nature. Quand l’étendue des gains pulsionnels structurellement permis est clairement aperçue, les conclusions s’imposent d’elles-mêmes. D’un monde structuré pour la réalisation d’un profit sans cesse accru, il n’y a pas à espérer de justice sociale.

[Jan Schoonhoven]

Et si, précisément, on la recherche ?

Si on veut une justice sociale, on défait les structures qui la rendent inenvisageable. Tant que la colonie est organisée selon les gribouillis de l’ancien commandant, la herse lacère, l’officier jouit de la faire fonctionner, le condamné crève dans des souffrances inexpliquées. Dès lors que le nouveau commandant défait l’organisation conçue par son prédécesseur, la herse fait horreur, elle se déglingue, l’officier est couvert d’opprobre à la faire fonctionner. L’opprobre succède à la sacralisation, et c’est aussi en quoi consiste la figuration critique des dominants. J’ai parlé de formes incisives visant à rendre nets les contours de leurs joies et de leurs déterminations : ce sont des formes d’accusation qu’il s’agit d’inventer. Accuser en cernant les contours des institutions et de ce qu’elles permettent : outrances, avilissements, déshumanisation des subalternes — alors des rages se lèveront. L’une des forces du pouvoir, c’est la pellicule de protection que l’hégémonie lui confère. Dans le C’est comme ça, comme dirait le père de Michel Bon : les grands sont en haut et les petits en bas — chacun sa place légitime. Il est donc impératif de corroder ces cadres perceptifs : dépouiller les dominants de leurs atours pour les rendre à leurs petitesses insignes. Il existe une tradition littéraire de ces renversements symboliques : des traditions formelles qui fourbissent leurs armes contre les mythes du pouvoir depuis des siècles.

Qu’avez-vous puisé, dans vos deux derniers livres, de cette tradition ?

« Pour peu qu’il se fasse une idée moins boursouflée de ses effets, l’art peut participer à ce que Gramsci appelle la guerre de position. »

Dans Les Fusils, Michel Bon est saisi à mi-chemin des démolitions de toute autorité sociale (à quoi excelle Gombrowicz — la cuculisation5) et de la tradition satirique des faux dévots du XVIIe. Dans Le Ministère, j’ai eu recours aux techniques de La Bruyère, parce qu’il me permettait de dégager des types, non pas naturels, mais sociaux. Des types humains (médiatiques et politiques) produits par le néolibéralisme dont j’essaye de dégager les mines et les tours. Il s’agissait de rendre évident stylistiquement que les parures d’autorité sont en fait des compositions de visage, des grimaces. Et rendus à leur appareil grimaçant, les Trichet [président de la Banque centrale européenne de 2003 à 2011, ndlr], les Darmanin ou les Balladur sont tout à coup vidés de leur aplomb symbolique. Ils apparaissent pour ce qu’ils sont : inlassablement affairés à satisfaire leur petite personne goulue, ridicules — néfastes.

Un dilemme semble se poser à tout écrivain désireux d’attaquer l’ordre dominant : la littérature, c’est une perturbation dans la langue usuelle ; or perturber isole. Tout écrivain hostile aux forces du capital paraît pris au piège : s’il rédige un communiqué, il sera possiblement entendu mais il aura éconduit l’épreuve artistique ; s’il chambarde la langue, seul un petit cercle s’en saisira — effets politiques : zéro. Bref, Pierre Michon ressuscite la Révolution française mais il ne remplit pas la place de la Bastille. Est-il possible de résoudre cette tension ?

Je crois que oui : à condition de renoncer au mythe des effets prodigieux de l’art. Un mythe que l’on traîne comme une casserole depuis les « mages romantiques » — qui nous parlent surtout de leur ego surdimensionné quand ils entendent « guider le peuple ». Pour peu qu’il se fasse une idée moins boursouflée de ses effets, l’art peut participer à ce que Gramsci appelle la guerre de position : ce lent travail de préparation par lequel peut advenir la guerre de mouvement contre l’ordre dominant. « Nous aurons besoin de toutes nos forces », disait L’Ordine nuovo : vidéos d’activistes sur les réseaux, actions et tracts militants, médias indépendants, conférences dans les universités, réunions dans les cafés, blogs, sciences sociales — et la littérature (l’art), à sa manière. Une manière qui de toutes est peut-être la plus invisible — ce qui n’en fait pas la moins utile, loin s’en faut. C’est par de lentes transformations que se refont les formations de sens, d’imaginaire et de pulsionnalité. Elles nous architecturent corps et psyché, comment en serait-il autrement ?

[Jan Schoonhoven]

La littérature travaille les prises sur le réel les plus fondamentales : les saisies dans la langue, celles que nous ne percevons même plus quand elles sont installées — pour le plus grand profit de l’hégémonie. Quand la littérature refait les concaténations langagières, elle manie à la fois la matérialité des signifiants, leur force figurale, et leur rapport aux signifiés. Les trois jouent ensemble mais dans des directions pas si souvent superposables. C’est sa force : la littérature peut mobiliser plusieurs chaînes psychiques, produire de lentes dérivations associatives, jusqu’à conversion du regard. C’est aussi son étrangeté : vous le disiez, le travail formel isole. D’abord parce qu’il fait jouer ces trois dimensions (matière résistante, force figurale, outil signifiant) contre la croyance si chère aux humains que la langue serait transparente et qu’elle leur obéit. Ensuite parce que le travail formel consiste précisément à rompre les habitudes signifiantes, les manières familières de mettre le monde en sens, pour en inventer d’autres. À fréquenter la littérature, on s’habitue à sans arrêt modifier les circulations dans l’épaisseur de la langue : et même, on y carbure. Quand un texte suit des routes déjà balisées, c’est l’ennui mortel. Donc la littérature a des dispositions à faire valoir quand il est question de distendre un maillage signifiant et d’ouvrir d’autres possibilités de liaison. Elle est propice à un travail propédeutique6 : elle sait rouvrir des espaces où puissent se réamorcer d’autres enchaînements signifiants-imaginaires. C’est-à-dire de nouveaux systèmes de liaisons. C’est tout à fait crucial, car un énoncé qui ne se lie pas à ceux dont on dispose déjà, « n’entre pas ». La force de l’hégémonie c’est aussi — surtout — celle-ci : son filet signifiant enserre nos esprits au point qu’une autre vision du monde ne peut trouver à s’y accrocher. Pour qu’elle le puisse, il faut patiemment installer d’autres amorces de liaisons dans la langue (matérielle, figurale et signifiante) — ce qu’une psychanalyse accomplit à l’échelle d’un individu, mais ici porté à l’échelle d’un lectorat. Et si restreint soit celui-ci, c’est déjà collectif.

« Être anticonformiste dans le champ de l’art, c’est ce à quoi tout le monde s’efforce — et telle est bien la définition d’un conformisme. »

On voit donc pourquoi les bouleversements signifiants que propose la littérature sont nécessairement portés par des bouleversements formels. Mais, par construction, les bouleversements formels opposent leur difficulté propre à la lecture — et au lecteur. Or, dans la conjoncture qui est la nôtre, on pourrait trouver qu’une trop grande difficulté d’accès aux propositions formelles est plus qu’une barrière : un problème, un problème politique. C’est ici précisément que travaille la tension propre au syntagme « littérature politique ». « Politique » exige la lisibilité, « littérature » fait primer le travail formel avec ses possibles inaccessibilités. Maintenir les deux termes dans « littérature politique », éviter que le syntagme s’effondre sur l’un seulement, oblige donc à des compromis. Par définition un compromis est un agencement dans lequel chacune des exigences contradictoires cède quelque chose.

Laquelle et jusqu’où ?

C’est une question que chacun ou chacune tranche à sa manière, en alternant éventuellement les productions d’accessibilités différentes, en n’oubliant pas non plus que des propositions difficiles à court terme peuvent avoir plus d’effets à long terme, etc…

Personne, dans les champs créatif et intellectuel, ne se réclame du conformisme. Tout le monde se dit franc-tireur, subversif, poil à gratter ; tout le monde rêve de semer « le trouble » et de « casser les codes ». Comment produire un discours politique quand la norme se prend pour la marge ?

Anticonformiste, franc-tireur, subversif, poil à gratter, semeur de trouble — insolence, impertinence : autant de formules qui ont fait l’ordinaire de Canal+ dès les années 1990 et appartiennent de droit à ce que j’ai nommé la LCN (Langue du Capitalisme Néolibéral). Une version paillettes, supposément culturelle, du mythe capitaliste de l’innovation concurrentielle. Ce que j’appelle dans Personne ne sort les fusils : la « concunnovation ». Son dernier visage sémantique, c’est la disruption, qui se porte indifféremment dans les start-ups et dans les mondes « de la culture ». Il y a quelque chose à comprendre dans cette congruence : car le problème ne saurait être celui de l’anticonformisme au singulier. Il faut distinguer deux conformismes (et les anticonformismes qu’ils déterminent) : le conformisme dans le champ de l’art et celui à l’extérieur du champ (dans le corps social en son entier). Le conformisme dans le corps social entier serait l’équivalent de la direction chez Gramsci — c’est-à-dire la norme cognitive et discursive de l’hégémonie. Être conformiste dans le champ social-historique — en politique —, c’est parler la LCN. Le conformisme dans le champ de l’art, lui, est nettement plus paradoxal. Quand ce champ conquiert son autonomie — relative, j’y reviendrai —, il se constitue comme univers clos où s’intensifient les mécanismes autoréférentiels. Toute proposition artistique réagit avec et contre les œuvres, les genres, les topoï7, les techniques qui la précèdent et qui lui sont contemporaines. Comme dit Bourdieu, l’activité dans le champ s’organise selon un nomos, une « loi », de décalage, de différenciation nécessaire, et même de transgression permanente. De sorte que l’anticonformisme devient un impératif du champ… c’est-à-dire son conformisme principiel. Être anticonformiste dans le champ de l’art, c’est ce à quoi tout le monde s’efforce — et telle est bien la définition d’un conformisme. Pourtant, si l’anticonformisme dans le champ est la chose la mieux portée du monde, il s’en faut de beaucoup qu’il fasse des anticonformistes tout court, c’est-à-dire des agents également prêts à aller défier le conformisme externe, social-historique et politique, le conformisme de l’hégémonie. Cet anticonformisme-là reste aux abonnés absents. Alors, pourquoi ça ?

[Jan Schoonhoven]

On vous le demande !

Historiquement parlant, pour reprendre les analyses du Manet de Bourdieu, lorsque les tenants de « l’art pour l’art » ont réussi à imposer cette idée de l’autonomie de fonctionnement, il s’agissait de permettre des saisies du réel orthogonales à celles de l’hégémonie (capitaliste). Condition sine qua non, pour des Baudelaire ou des Manet, d’un art puissant : qu’il cherche selon d’autres cheminements que ceux du ravissement bourgeois — que j’appelle dans Le Ministère : le PFLB (le PourFaireLeBourgeois). Un siècle et demi plus tard, tout cet élan de refus a disparu. Une première cause tient à la mutation de la bourgeoisie, qui n’est plus simplement cette classe repue et obtuse, et surtout axiologiquement, esthétiquement, séparée, à laquelle le monde de l’art était radicalement extérieur. La bourgeoisie est devenue bourgeoisie culturelle ; elle se veut la meilleure amie de « l’art » ; la pratique culturelle lui est une évidence sociale et existentielle ; elle révère le monde de l’art, essaye même d’y participer fantasmatiquement — pour détourner un mot de Freud : le monde de l’art est « l’idéal du moi » de la bourgeoisie culturelle. Comme on sait, « choquer le bourgeois (culturel) » est devenu une entreprise presque impossible, et c’est le symptôme d’une sorte de coextensivité de la bourgeoisie culturelle et du monde de l’art. De sorte que l’anticonformisme artiste n’est pas uniquement le conformisme des artistes mais aussi celui de la bourgeoisie culturelle.

« La bourgeoisie est devenue bourgeoisie culturelle ; elle se veut la meilleure amie de

l’art; la pratique culturelle lui est une évidence sociale et existentielle. »

Seulement voilà : si la bourgeoisie culturelle communie pleinement dans les valeurs de l’art de son temps, c’est bien que cet art ne la dérange plus en rien dans sa position de classe. La métamorphose ne s’est donc pas faite uniquement du côté des bourgeois, mais aussi du côté des artistes. S’éloignant de sa détestation originelle du règne bourgeois, le champ de l’art a glissé dans l’ignorance de ce qui l’environne et le détermine. C’est là un des effets du refermement autoréférentiel du champ : moins d’incitation à regarder au dehors. Pourtant il y a pire : car, malgré tout, oui, les artistes, bien forcés par les crises, ont fini par se saisir des objets du social-historique. Mais d’une manière où, cette fois, éclate l’ignorance de ce que le dehors fait au-dedans, des effets qu’entraîne pour le champ le fait d’être plongé dans un monde capitaliste qui détermine largement les conditions de la reproduction matérielle et symbolique dans le champ. De sorte que l’anticonformisme dont vous parlez, celui d’un champ qui confond désormais autonomie et méconnaissance du dehors, se retrouve de fait indexé sur la direction hégémonique. Ce qui fait qu’un tel anticonformisme pris comme boussole est à mes yeux le plus sûr moyen de ne pas tenir de discours politique — de participer au C’est ainsi.

Vous avez un exemple à l’esprit ?

Un exemple-type, même : la manière dont la question pourtant éminemment politique du « Monde vivant » est traitée. Faire parler la nature pour la rendre sensible, c’est normalement une démarche dictée par la menace qui pèse sur elle. Mais d’où vient cette menace, sinon du capitalisme en ses structures, ses institutions et ses mécanismes ? Or les propositions artistiques sur le Monde vivant s’appliquent à faire surgir du vivant invisible mais jamais l’invisible des structures capitalistes — qui détruisent l’invisible du vivant. Une cécité effarante frappe nombre d’artistes-auteures quand ils ou elles s’aventurent dans un hors-champ qu’ils réduisent à la nature exclusivement — lors même que c’est le hors-champ social historique, capitaliste, qui massacre ce hors-champ naturel. Les bons sentiments ne suffisent pas, et il n’est pas exclu que cela demande un certain effort de sauver les vies invisibles. S’émerveiller de la vie des poulpes avec Vinciane Despret ou de l’ancêtre replié dans l’éponge avec laquelle Baptiste Morizot prend sa douche8 est sans doute un heureux réveil de nos sensibilités, mais c’est un peu léger contre le démantèlement pur et simple de l’ONF ou les creusements de nouveaux pipelines de Total. En l’absence d’une problématisation formelle minimale de ce que fait effectivement le capitalisme fossile, on finit par rendre à Total et ses amis un grand service : on fait circuler de bien belles émotions concernant les morses — pendant que les causes de leur extermination, jamais dégagées, continuent d’opérer.

[Jan Schoonhoven]

On voit ici les effets conjugués des deux mécanismes dont je parlais. D’abord, le fait que la fermeture sur soi du champ, très absorbé par les problématiques de la différenciation formelle, lui a fait oublier la construction d’une pensée conséquente de son dehors. Il est vrai que, quand cette pensée doit prendre pour objet les causalités structurales du capitalisme, l’effort à produire est très lourd (j’en sais quelque chose)… et surtout très éloigné des « dispositions » des artistes. La tendance — et depuis un moment — est à considérer la création comme le domaine de l’ineffable, et donc antinomique de toute visée d’intelligibilité. Tendance du reste encouragée par le système d’incitations et de reconnaissance du champ culturel lui-même — le second mécanisme. Si on ne se préoccupe pas de l’organisation économico-politique de l’univers où l’on se meut et de ce par quoi son système de reconnaissance « interne » est lui-même en majeure partie sous la détermination de l’ordre général du capitalisme, alors le risque est grand de devenir, en toute méconnaissance, la courroie de distribution de l’hégémonie. Car bizarrement, les grandes fortunes capitalistes se font mécènes de l’art du Monde vivant (qui ignore l’existence du capitalisme) : elles aussi, elles veulent sauver la nature en intention — en intention seulement. Le problème est ce qu’elles conservent en réalité : les causes structurelles de la destruction.

« Les grandes fortunes capitalistes se font mécènes de l’art du Monde vivant : elles aussi, elles veulent sauver la nature en intention — en intention seulement. »

Il n’est que de voir la débauche d’argent dépensée à Arles par Maja Hoffmann — héritière des laboratoires Hoffmann La Roche —, où vient d’être érigé un bâtiment parfaitement écocide, la Tour Luma, pour accueillir toutes sortes d’expériences « soucieuses de l’environnement ». Cet amas d’inox conçu par Frank Gehry en s’inspirant supposément d’une falaise des Alpilles est presque une caricature de ce que je suis en train d’expliquer : hommage à la splendeur naturelle qui participe activement à son éradication, et au blanchiment de ce qui l’éradique. Contrevenant à tout ce qu’elle prétend défendre, mais conforme à ce qu’elle fait vraiment, la fondation Luma accueille par exemple Bruno Latour le dernier week-end de septembre, qui viendra expliquer qu’il faut SauverLeMondeVivant mais pour qui « le capitalisme n’existe pas » — comme c’est commode. Voici donc comment des artistes et des auteurs en viennent à offrir un blanc-seing aux causes mêmes du désastre qu’ils prétendent vouloir combattre. Et l’anticonformisme, celui de l’intérieur du champ de l’art, se trouve devenir d’un parfait conformisme au sens de son extérieur capitaliste — combinaison idéale pour être célébrée dans tous les univers. Objectivement, l’argent va à ceux qui permettent à la financiarisation de continuer son ouvrage bien tranquillement. Contraintes que l’entre-soi du champ accommode dans un mélange de déni et de composition avec les nécessités matérielles — à de rares mais flamboyantes exceptions près : témoin le recueil Manger Luma, ensemble de textes qui démolit bien proprement l’enchantement arlésien.

L’écrivain Édouard Louis déclarait récemment aux Inrocks que, pour rendre compte de sa classe sociale d’origine, il lui faut « écrire contre la littérature ». Car celle-ci est, historiquement parlant, le repaire de la bourgeoisie. Alors, la littérature : dedans, dehors ?

Je voudrais reformuler le problème, parce je crains qu’ainsi posé, il ne dégénère nécessairement en : laisser tomber la littérature (« abolir l’art ») ou être compromis. Or j’adhère sans réserve à la position de Gramsci sur ce qu’il appelle « la culture humaniste » : hors de question de laisser la littérature aux dominants. Une discussion sur « la littérature » ne nous mènera donc pas à grand-chose : il faut prédiquer « littérature » — de laquelle sortir ? laquelle poursuivre ? La littérature contre laquelle écrire, c’est celle dont nous parlons depuis le début de l’entretien, la littérature « anticonformiste » finalement conforme à la direction hégémonique : la fraction du champ sous emprise matérielle et symbolique inquestionnée (et souvent inaperçue) du capitalisme. Cette littérature est en effet neutralisée, arraisonnée par ce que j’appelle le PFLB, le PourFaireLeBourgeois, ce jeu social mimétique qui permet de se hisser fantasmatiquement au niveau des Grandes Questions. Le PFLB est par soi comme une participation imaginaire au pouvoir, à la sphère où se posent ces Grandes Questions, et surtout à la manière dont elles sont posées, ce qui ne peut conduire à autre chose qu’à répéter sans examen ce qui se dit. Et le PFLB a sa projection dans le champ culturel, lato sensu, j’entends par cette dernière clause aussi bien les acteurs intérieurs que les dévots extérieurs.

[Jan Schoonhoven]

Là aussi on s’efforce de se porter à la Grandeur, moins d’ailleurs la Grandeur des Grandes Questions que celle des Grandes Causes. C’est typiquement ainsi que la bourgeoisie culturelle mêle art et politique, et d’une manière qui lui convient idéalement puisque, par l’art, elle convertit la politique en simples postures. Cette bourgeoisie culturelle je l’ai par conséquent appelée : le PFLB(c). PourFaireLeBourgeois(culturel) — ainsi graphié parce que le « c » est aussi celui du capitalisme mis entre parenthèses. Dans le PFLB(c) comme dans le PFLB, il y a des mines, des tons, des façons : des signes à produire pour en être — de ceux à qui n’échappe aucune Grande Cause. Le PFLB(c) se spécialise dans la recension des injustices et des atteintes à la « liberté » et à « l’égalité » sur une échelle mondiale et se garde toujours d’en produire l’analyse politique. Il y a pourtant des causes pour les effets liberticides et inégalitaires que recense le PFLB(c), mais il ne semble pas s’en aviser. En jouant sur les mots on pourrait dire que le propre du PFLB(c) c’est de se passionner pour les Causes mais en se désintéressant complètement de leurs causes. Il s’abstient plus encore de désigner des responsables, et appelle ça : la suspension du jugement. Grace à quoi ce jeu-là est particulièrement rémunérateur, puisque le jugement opportunément « suspendu » permet d’éviter toute mise en question pénible des structurations capitalistes, celles-là mêmes qui provoquent tous les maux sur lesquels on aime à sangloter avec ostentation.

« Cette littérature, cet art-là, oui, il faut les combattre : ils constituent les artistes et les auteures en caution morale du capitalisme. »

Cette littérature, cet art-là, oui, il faut les combattre : ils constituent les artistes et les auteures en caution morale du capitalisme, en lui laissant la possibilité de faire la démonstration (factice) de son pluralisme et de son ouverture d’esprit. Laisser place à une telle contestation ne lui coûte en effet pas grand-chose puisque le PFLB(c) ne produit jamais la moindre critique sérieuse — celle qui s’en prendrait aux causes des Causes. Il est lyrique : tout en déplorations, indignations, revendications et dénonciations — et rabat toutes les questions politiques sur le plan de la morale. Comment les médias mainstream ne battraient-ils pas des mains ? Ils sont tenus par les puissances capitalistes, mais, en tant qu’institutions du PFLB(c), ils tiennent aussi à leur point d’honneur culturel : la simili critique, la critique morale et dépolitisée. Cette littérature PFLB(c) sert idéalement leurs positions de compromis. Alors oui, il faut s’en prendre au PFLB(c), vigoureusement même, car c’est une composante sacrément retorse du verrouillage hégémonique.

Dans Qui je suis, Pasolini propose d’avancer sur deux pieds : « s’engager dans l’écriture » et « dans la vie ». Peut-être est-ce là une clé ? Face à cet « anticonformisme » ambiant, attendre des créateurs réellement radicaux qu’ils radicalisent leurs conduites au sein de l’espace qui est le leur ?

Je prends au pied de la lettre votre clause « au sein de l’espace qui est le leur », en la lisant comme une invitation faite aux « créateurs » (je mets des guillemets parce qu’il faudra revenir sur cette appellation) de commencer par s’occuper des structures de cet espace dans lequel ils s’activent. Il est de bonne méthode de s’interroger sur ce que la configuration de cet espace entraîne comme possibilités, impossibilités, biais et censures pour l’activité « de création ». Car c’est bien une préoccupation politique, ou méta-politique puisqu’elle détermine ce qu’il va être possible de faire politiquement avec l’art, par l’art, et depuis le champ de l’art — une question d’une particulière importance quand l’art est requis. Or cette question, celle des institutions du champ de l’art et de ce que leur configuration détermine, commence à être sérieusement posée et travaillée à l’intérieur du champ. Bien sûr ce sont encore des groupes très minoritaires qui réfléchissent en ce sens — mais très décidés à échapper aux marais du PFLB(c). Je pense au collectif d’artistes-auteures La Buse, et au livre de l’un d’entre eux : Notre Condition d’Aurélien Catin. Membre du Réseau Salariat, Aurélien Catin plaide pour l’application aux artistes du salaire attaché à la personne tel qu’il est conçu par Friot. C’est-à-dire pour que l’artiste soit considéré comme un travailleur comme les autres. Faire entrer les artistes dans un régime général du salaire est fondamental. Car pour l’heure, leur statut est doublement vicieux : il les fait participer de la mythologie capitaliste de la propriété en même temps qu’il les exploite et les paupérise (à quelques rarissimes exceptions près). En effet le régime des « droits d’auteurs » est adossé à un droit moral à la propriété (pour les artistes-auteurs) tandis que des droits d’exploitation sont cédés à des diffuseurs. Ce qui a deux conséquences majeures.

[Jan Schoonhoven]

Lesquelles ?

La première : isoler les artistes-auteurs des luttes sociales. D’une part, parce qu’ils se battent pour renforcer leur propriété et non pour des droits de salariés. D’autre part, parce que ce statut de supposé propriétaire-rentier facilite les confusions commodes auxquelles les diffuseurs ont intérêt. Par exemple : faire croire que leurs intérêts et ceux des artistes-auteurs sont les mêmes, alors que les diffuseurs empochent les profits, qui plus est sans verser de cotisations sociales, c’est-à-dire sans abonder financièrement les institutions du salariat. La seconde conséquence du statut est la mieux connue : c’est la précarité des artistes-auteurs qui les livre aux institutions capitalistes pour leur reproduction matérielle : quatre groupes d’édition couvrent quasiment tout le marché en littérature, et pour les arts, les fondations d’entreprise misent sur des artistes dont elles font leurs produits. Il ne s’agit pas de jeter la pierre par principe à qui « y va ». On passe les compromis qu’on peut avec ses nécessités matérielles : nul ne peut se passer de résidences, de bourses, de diffusion, d’exposition, etc. Il reste que le manque de réflexion sur ces questions a de terribles effets, et l’illusion de l’indépendance du « créateur » est en fait la manière la plus certaine de le rendre incroyablement dépendant des puissances d’argent.

« Que l’artiste soit un travailleur salarié comme les autres n’empêche pas qu’il continue d’avoir une activité particulière. »

Ce n’est d’ailleurs pas le moindre mérite de cette perspective critique travaillée par La Buse (d’autres groupes aussi) que de s’en prendre à cette mythologie du « créateur », en projetant de le ramener à la généralité du salariat : un travailleur comme les autres. Ce mythe de séparation sociale, qui fait du « créateur » un être à part, n’est pas pour rien dans l’inintelligence politique du champ. Et cette mythologie tient très fort les artistes-auteurs puisqu’ils y succombent alors même que cette condition symbolique leur nuit matériellement. Cependant, je pense que la critique de « l’artiste » ne doit pas se méprendre non plus, en tout cas qu’elle va trop loin lorsque voulant à juste titre résorber la différence sociale de l’artiste, elle finit par annuler la spécificité de son activité. Je crois qu’il ne faut pas confondre la particularité statutaire de l’artiste et la particularité substantielle de son activité. Que l’artiste soit un travailleur salarié comme les autres n’empêche pas qu’il continue d’avoir une activité particulière. On ne dirait pas qu’une prof et un aide-soignant font la même chose, quoiqu’ils soient identiquement salariés à la qualification. Eh bien de même : écrire de la poésie, faire une installation, ça n’est pas la même chose qu’enseigner, même si tout ça peut parfaitement relever du même statut. Or certaines critiques empruntent la voie de la remise en cause de la particularité statutaire pour aller beaucoup plus loin et soutenir un projet en fait d’une autre nature : d’abolition pure et simple « de l’art » comme pratique sociale distincte. « Que tout le monde se sente autorisé à créer » est leur mot d’ordre.

En fait c’est déjà le cas : nombre de disques durs sont pleins des textes, films et musiques composées par leurs propriétaires. La différence entre ces créateurs-là et ceux du champ, c’est précisément… le champ. C’est-à-dire une instance sociale du jugement esthétique, avec, comme pour tous les champs, ce que Gérard Mauger appelle un « droit d’entrée ». Autant je milite pour l’abolition de la différence statutaire, autant viser l’abolition de la différence substantielle n’a pas de sens. Les avancées mathématiques sont jugées par les mathématiciens, et de même les créations sont jugées par les communautés d’artistes. Les mathématiques ne seront pas abolies par un « Tout le monde mathématicien ! », l’art non plus. C’est même en refaisant les institutions du statut, non pas qu’on abolira l’activité, mais qu’on la fera vivre plus intensément.

Illustration de bannière : Jan Schoonhoven

Photographie de vignette : Magali Bragard | www.magalibragard.com

- Se dit des causes qui modifient ou agissent sur autre chose que l’agent lui-même.[↩]

- Qui concerne les valeurs.[↩]

- En septembre 2004, l’État français cède une partie de ses actions ; France Télécom devient alors une entreprise privée. Dans ce contexte d’ouverture à la concurrence, un « plan de redressement » de l’entreprise est mis en place : dès 2006, le plan NExT et son volet social, ACT, prévoit 22 000 suppressions de postes, 10 000 mobilités internes et 6 000 recrutements.[↩]

- Cavité, enclave.[↩]

- Donner un caractère « cucul », infantiliser.[↩]

- Préparation nécessaire à l’étude plus approfondie.[↩]

- Motif particulier qui se retrouve dans plusieurs œuvres, lieux communs.[↩]

- « Nous descendons en droite ligne d’une éponge gorgée d’eau de mer […]. Songez‑y lorsque vous utilisez une éponge naturelle sous la douche : vous frottez votre corps avec votre ancêtre (l’animal actuel qui ressemble le plus à votre ancêtre, puisque bien entendu les éponges actuelles se sont un peu transformées depuis, ce sont en fait vos cousines). » Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Actes Sud, 2020.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « La langue retrouvée », Eugenia Fario, juin 2021

☰ Lire notre entretien avec Christine Jakse, du Réseau Salariat : « Revenu de base ou salaire à vie ? », février 2021

☰ Lire notre entretien avec Nicolas Mathieu : « Nommer les choses jusqu’à ce qu’elles soient insupportables », mai 2021

☰ Lire les bonnes feuilles « Science fiction : son pouvoir sur le réel », Ariel Kyrou, avril 2021

☰ Lire notre entretien avec Christian Salmon : « Il faudrait retrouver la notion de guerre littéraire », novembre 2020

☰ Lire notre article « 1917 Decameron », Sandra Lucbert, avril 2020