L’astronaute français Thomas Pesquet est en orbite ; la presse française enjoint ses lecteurs de lever les yeux, nous sortant un temps du marasme sanitaire dans laquelle la Terre est plongée. Au terme de la lecture de la somme Dans les imaginaires du futur, signée Ariel Kyrou, tout s’entremêle. L’auteur, journaliste, membre de la revue Multitudes, écrivain et chroniqueur radio, navigue dans la tradition contre-culturelle avec une ambition : nourrir les désirs de révoltes. Entre littérature, cinéma et séries, Kyrou s’interroge ainsi sur la manière dont la science-fiction construit nos imaginaires, informe le réel. Coincé entre la démesure technologique et l’apocalypse environnementale, il propose de sortir de l’impasse en revitalisant l’utopie politique. Cet extrait s’ouvre sur une lecture du roman étasunien La Captive du temps perdu : il y est bientôt question de jonctions entre SF, sciences et dérive technologique du capitalisme.

« L’humanité aurait été trop loin. Les apprentis sorciers se seraient brûlés en mettant le feu à la planète. »

Il en est ainsi de Della Lu [personnage du roman de Vinge, ndlr] : « C’est absurde d’appeler cette période lE’xtinction

. Ce fut une singularité, une époque où toutes les extrapolations se sont fourvoyées et où il a fallu appliquer de nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles dépassent notre intelligence. » Ces modèles au-delà de notre entendement, hors limites de la Terre comme de l’humanité, seraient nés d’une fusion entre l’humain et les « intelligences surhumaines », elles-mêmes issues de nos technologies « exponentielles » et sans doute parties vivre ailleurs dans les étoiles. Cette opinion est développée par le personnage dans le cadre d’un interrogatoire informel par le policier de la communauté de rescapés — dont l’enquête sur un meurtre est le cœur de l’intrigue. Della Lu traduit son hypothèse de fin de notre monde en des termes qui résonneraient agréablement aux oreilles des apôtres du transhumanisme d’aujourd’hui : « Il n’y a pas eu d’Extinction, Wil. L’humanité a atteint un état supérieur, tandis que vous, moi et les autres, nous avons raté le Grand Passage1. »

Sauf que Vernor Vinge n’assène ici aucune vérité. Un deuxième « néo-voyageur » du roman évoque plusieurs bombardements : « Los Angeles, un cratère de cinquante kilomètres. Pékin, un grand lac2. » Il y voit les traces « d’une intervention extérieure », comme si notre espèce avait été « assassinée par quelque chose… venu d’ailleurs ». Un autre protagoniste, quant à lui astronaute, élargit cette hypothèse : « Quoi qui ait liquidé les réseaux de conscience dans la sphère Terre-Lune, cela ne pouvait qu’être surhumain. » Sous-entendu : la cause surhumaine de l’Extinction pourrait être liée à notre démesure technologique, sans que l’issue ne soit forcément vécue négativement… L’espèce humaine et ses machines pourraient être « devenues quelque chose de meilleur, quelque chose… d’incompréhensible3. » Aussi séduit qu’il semble par cette vision-là, défendue par plusieurs de ses personnages, l’écrivain n’éjecte aucune éventualité… Au travers des mots d’une femme de science, il prend acte, en particulier, d’une hypothèse quasiment inverse, rejoignant les théories de l’effondrement si populaires aujourd’hui : « La science a donné à chaque animal humain l’audace d’agir comme un petit dieu. La Terre ne pouvait tout simplement plus le supporter. Merde, je suis certaine qu’il n’y a même pas eu de guerre. Que toute la structure s’est effondrée sous son propre poids, abandonnant les violeurs à la merci de leur victime : la nature. […] Lorsque je vivais dans la civilisation, j’ai vu l’Extinction arriver : il n’y aurait plus personne pour violer la nature, mais il ne resterait plus personne non plus pour admirer son œuvre4. » Selon la vision de cette chercheuse écologiste, imaginée dans le roman, l’humanité aurait été trop loin. Les apprentis sorciers se seraient brûlés en mettant le feu à la planète.

Dans l’imaginaire de la singularité technologique

Changement de décor. Sept ans après la publication de La Captive du temps perdu, Vernor Vinge met de côté sa casquette d’écrivain et enfile son autre chapeau : celui de professeur du département des Sciences mathématiques de l’université de San Diego en Californie. Le 30 mars 1993, c’est donc en tant que scientifique qu’il intervient au Symposium Vision-21, parrainé par la NASA. Il y déploie une thèse sur la « singularité » qui, cette fois, ne s’embarrasse plus d’équivoque, un peu comme s’il avait définitivement choisi la voix de Della Lu parmi toutes celles de son roman.

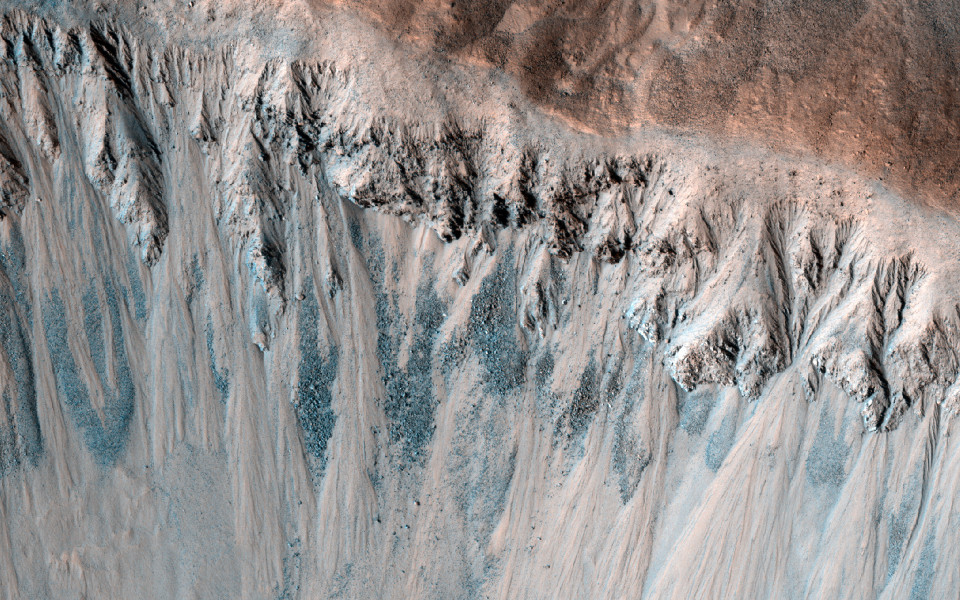

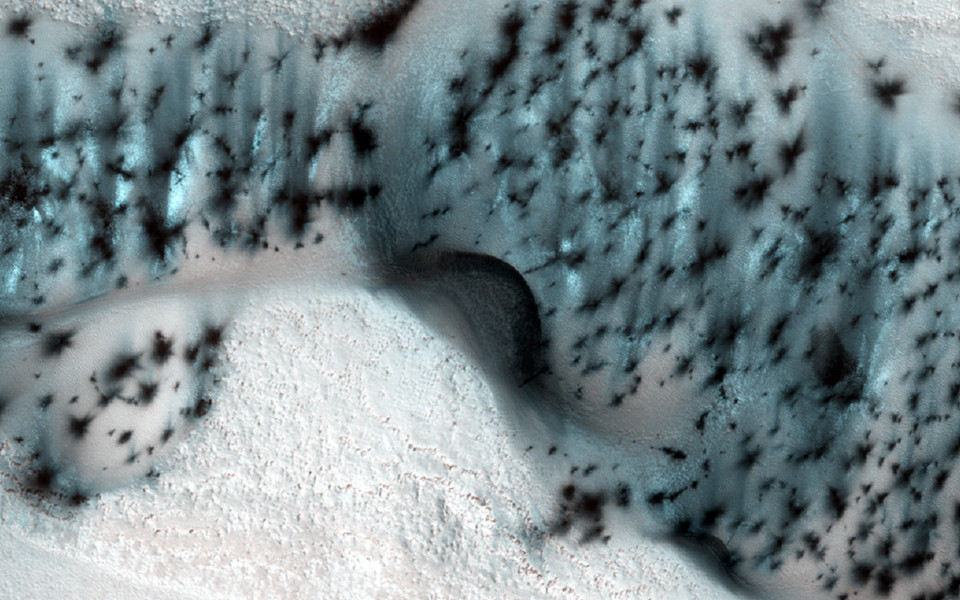

[HiPOD, 20 avril 2021, un cratère avec ravines dans la zone tropicale de Mars (NASA | JPL | UArizona)]

L’idée de singularité, explique-t-il, apparaît dans un texte de 1958 du mathématicien Stanislaw Ulam, qui y raconte une conversation sur le sujet avec le pionnier de l’informatique John Von Neumann. Ce temps de rupture y est décrit comme l’époque où se concrétise « l’accélération infinie des progrès de la technologie et leur influence sur les modes de vie humains, qui donnerait l’impression d’approcher une singularité essentielle dans l’histoire de la race au-delà de laquelle les considérations humaines actuelles n’auraient plus lieu d’être5. » Vernor Vinge radicalise le concept via ce qu’il considère comme « l’essence même de la Singularité » : l’émergence d’un « intellect superhumain »… Cette perspective n’est pas neuve. Sans nuances, Vernor Vinge transforme de vieilles spéculations, comme celles du statisticien britannique et collaborateur d’Alan Turing Irvin John Good6, en quasi-certitudes. Dans sa conférence, il annonce la « création imminente d’entités technologiques possédant une intelligence supérieure à celle de l’humain ». Alors que son roman, prudent, situait la terrible bifurcation dans l’histoire de l’humanité de façon floue « au cours du XXIIIe siècle », dans sa présentation plus savante il précise : « Je serais surpris si cet événement survenait avant 2005 ou après 20307. »

« Vernor Vinge et ses frères et sœurs du monde de la science-fiction nous permettent d’analyser les imaginaires de la Silicon Valley, imprégnés de transhumanisme. »

Oubliée l’intrigante pluralité des voix de La Captive du temps perdu. Curieusement, au regard de l’éthique scientifique, le mathématicien Vernor Vinge doute bien moins que le romancier Vernor Vinge. Sorti fin 1993 dans la publication post-hippie Whole Earth Review, le court essai tiré de la conférence est titré La singularité technologique à venir — Comment survivre dans l’ère post-humaine8. Il regorge de clichés à l’emporte-pièce sur les algorithmes comme « prérequis à l’existence d’un esprit » ou sur « les mystères du développement humain » pour la plupart « élucidés ». Mentionnée une seule fois dans le texte, l’extinction de « la race humaine » n’est plus qu’une « possibilité », visiblement moins probable ou excitante que celle d’une « superhumanité ». Là où l’écrivain ouvrait les portes de la réflexion en multipliant les hypothèses fictionnelles, le chercheur peu rigoureux avance donc des hypothèses plus ou moins plausibles comme s’il s’agissait de vérités scientifiques. Pourquoi diable donne-t-il le sentiment de s’accorder moins de liberté sous sa casquette de chercheur, livrant sa vision du futur à un parterre de collègues californiens, que lorsqu’il envisage ce même avenir, sept ans auparavant, dans l’isolement de son bureau, seul face à son texte littéraire ? Comment expliquer l’argumentation défaillante, le déni de complexité de sa contribution scientifique ? Ne faut-il pas y voir un processus de simplification, de l’ordre de la constitution d’une idéologie ? L’intervention de Vernor Vinge est en effet indissociable d’un contexte de discrète fabrication d’une école de pensée technoscientifique : le séminaire d’un groupe d’experts, hommes et américains blancs pour la plupart, sous l’égide de la NASA les 30 et 31 mars 1993. Sa thématique, telle qu’elle apparaît dans un compte-rendu publié le 1er décembre de la même année, était : « Science et ingénierie interdisciplinaires à l’ère du cyberespace ». Et parmi ses autres intervenants, l’on trouve le roboticien Hans Moravec, grand nom et pionnier du transhumanisme9…

La conférence de 1993 aurait pu rester de l’ordre de l’anecdote, vite oubliée pour son manque de sérieux. Au contraire, elle est devenue l’un des socles du transhumanisme, dont l’imaginaire est aujourd’hui surpuissant dans notre monde dit numérique. L’idée que nous n’aurions d’autre choix que de fusionner demain avec les machines, sauf à accepter qu’elles nous dépassent et nous dominent, a été défendue avant le séminaire de la NASA par d’autres « scientifiques ». En 1986 dans son ouvrage Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, le chercheur du Massachusetts Institute of Technology (MIT) Eric Drexler aborde l’éventualité d’une destruction de l’humanité suite à la perte de contrôle de nanomachines pas plus grosses que des molécules. Deux ans plus tard, dans Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence, opportunément traduit en français Une vie après la vie, Hans Moravec annonce pour la fin des années 2030 « des formes supérieures d’intelligence, capables de transcender les limites du vivant, de mener plus loin nos pouvoirs et nos savoirs. Avec nous et sans nous. » Le roboticien de l’université Carnegie-Mellon aux États-Unis ouvre la perspective, selon lui éminemment désirable, d’un transvasement de notre cerveau dans l’enveloppe de machines tel le « robot buisson » aux milliards de doigts et aux sens inouïs… Tout ça pour mieux libérer la pensée humaine de « l’esclavage d’un corps mortel10 » et accessoirement nous rendre immortels. La contribution de Vernor Vinge par rapport à ces deux prédécesseurs tient à la « Singularité technologique », notion qui sera ensuite reprise et largement étoffée par les deux théoriciens du transhumanisme Ray Kurzweil et Nick Bostrom11. Enfin, deuxième caractéristique essentielle de Vernor Vinge : son profil hybride. Car c’est bel et bien en tant qu’écrivain de science-fiction, et ce, dès 1981, c’est-à-dire cinq ans avant l’essai d’Eric Drexler, qu’il a imaginé le concept de Singularité technologique dans True Names, novella dont l’action se situe dans une sorte de cyberespace avant l’heure…

Vernor Vinge et ses frères et sœurs du monde de la science-fiction nous permettent d’analyser les imaginaires de la Silicon Valley, imprégnés de transhumanisme, depuis une montagne escarpée, malheureusement peu escaladée par la technocritique : celle de la fiction et de son pouvoir sur le réel. Se situant dans le cas de Vernor Vinge à la fois en amont et en aval de la technoscience, la science-fiction fonctionne comme un miroir et un révélateur de nos imaginaires de dépassement des limites de l’humanité.

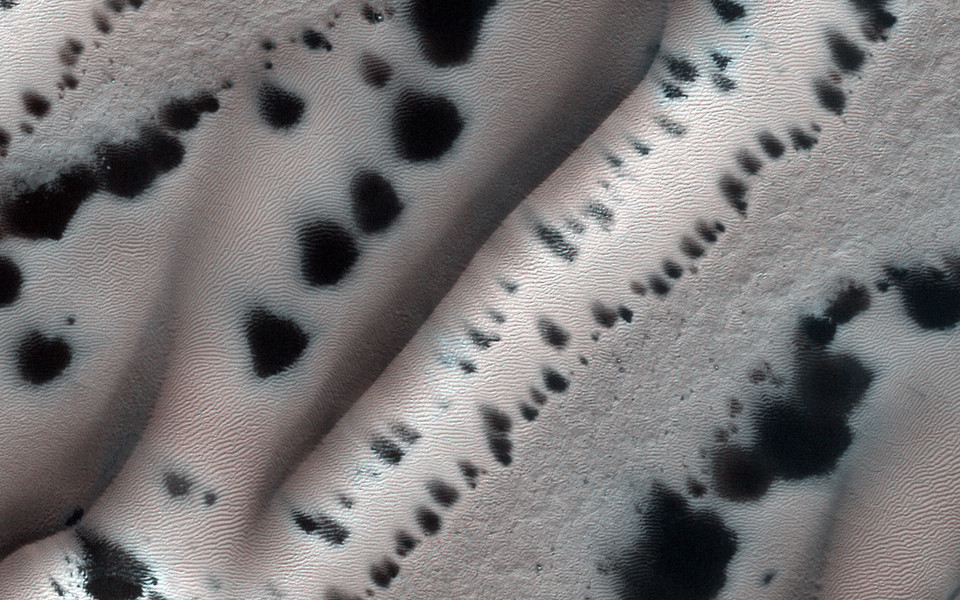

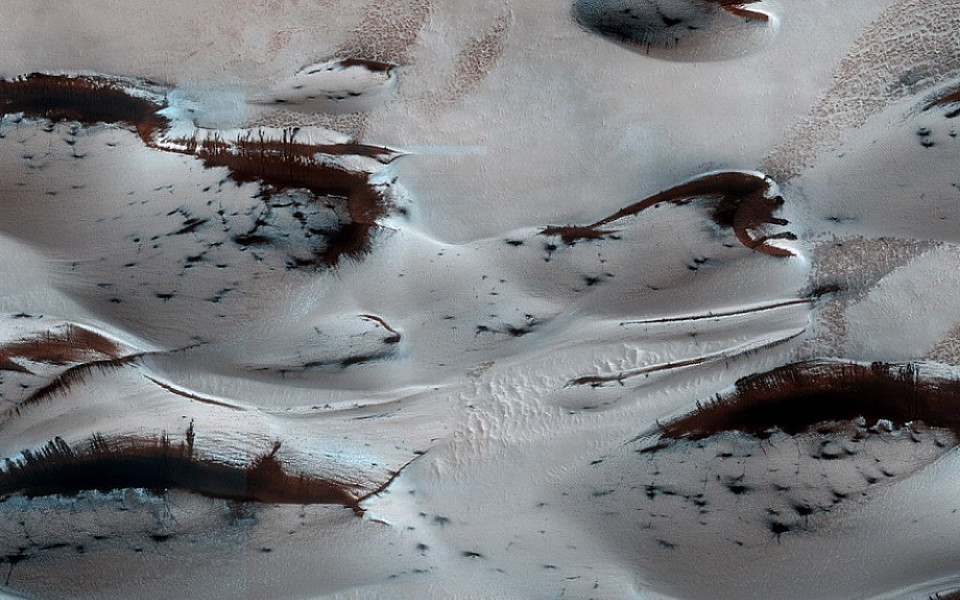

[Image prise par la sonde orbitale MRO, Mars Reconnaissance Orbiter (NASA | JPL | UArizona)]

Il n’est pas aisé, mais en revanche très instructif, de décrypter l’influence tangible des œuvres de science-fiction sur les pensées et les actes des apôtres du tout numérique. De tenter d’appréhender la capacité mobilisatrice et transformatrice, directe ou plutôt indirecte, du cinéma, de la littérature, voire de la bande dessinée ou des jeux vidéo sur les représentations du futur des technologues de la Silicon Valley. Les images, les créations mettant en scène des super-héros, des artefacts ou des intelligences artificielles, des mondes fantasmatiques à la fois construits ou à l’inverse détruits par notre démesure technoscientifique ont sans aucun doute un impact sur la façon dont nos vies sont chamboulées par les recherches, les projets, les startups et autres entreprises liés aux nouvelles technologies… Mais quel est cet impact ? Comment le rendre lisible ? Et dans quel objectif tenter de décrypter ce rôle des imaginaires ? L’un des premiers enjeux d’une technocritique s’appuyant sur la science-fiction est de déshabiller le mythe fallacieux de notre toute-puissance technologique, se parant des oripeaux de la science. Autre défi d’une telle démarche : ausculter la façon dont le dépassement, assumé ou non, de la stricte rationalité et des données factuelles de la science sert de carburant à nos actions, à nos projections vers des devenirs qui, il y a peu de temps, auraient relevé de l’impossible. Ce chapitre conjugue sous ce regard deux façons de lire et d’utiliser les fictions de l’intelligence artificielle à des fins de réflexion : il s’agit d’une part d’observer et d’analyser la façon dont ces imaginaires a priori abstraits fabriquent notre devenir lorsqu’ils sont plongés dans les aléas de notre présent technologique, c’est-à-dire de la contingence ; et il s’agit tout autant d’étudier, grâce au filtre de la mise en récit du monde et de l’humanité, la frontière séparant ce qui relèverait de l’utopie créatrice de ce qui serait devenu une idéologie de domination via les nouvelles technologies.

L’interface direct entre le cerveau et l’IA selon Elon Musk et Mark Zuckerberg

« Mais quel est cet impact ? Comment le rendre lisible ? Et dans quel objectif tenter de décrypter ce rôle des imaginaires ? »

C’est en juin 2016, lors de la Code Conference des magazines en ligne californiens The Verge et Recode, qu’Elon Musk, fantasque P.-D.G. de la société d’astronautique et de lanceurs spatiaux SpaceX, directeur général du fabricant de voitures électriques haut de gamme, high-tech et sportives Tesla, a révélé son projet Neuralink. L’objectif de cette startup, dit-il alors, est d’augmenter nos capacités cérébrales grâce à un « neural lace », ce que l’on peut traduire par « lacet neuronal » ou « lacis neural ». Et ce, semble-t-il, par la grâce d’une connexion directe avec nos futurs dispositifs d’intelligence technologique.

Cette expression de neural lace, à la fois imagée et nébuleuse, induit le principe d’un entrelacement de ce que l’entrepreneur décrit comme une « couche d’intelligence digitale » avec nos presque cent milliards de neurones, à l’intérieur de notre boîte crânienne. Son concept et son nom sont directement issus de l’une des plus fameuses sagas littéraires de la science-fiction contemporaine : le cycle de La Culture de l’écrivain écossais Iain M. Banks. La Culture est à la fois une utopie libertaire et une civilisation intergalactique, hédoniste et pacifiste, d’un très lointain avenir, où cohabitent les êtres humains et plusieurs types d’intelligences artificielles, considérées comme des citoyennes à part entière. Dans le roman Les Enfers virtuels, par exemple, le lacis neural est un « appareil que les aliens hautement avancés, qui avaient commencé leur évolution en tant que petites masses molles et biochimiques » utilisaient « pour s’interfacer avec des intelligences artificielles ou enregistrer leurs pensées, ou même quand ils voulaient sauvegarder leur âme ou leur état mental12 ». Le dispositif semble implanté, depuis leur enfance, dans le crâne de bien des citoyens de la Culture, qui parfois n’en ont même plus conscience. D’un côté, dans Trames, l’humaine Djan Seriy Anaplian s’en sert comme nous aujourd’hui d’un smartphone : en l’occurrence au sein d’un « taxi multi-espèces », humide et aux odeurs étranges, pour se connecter « aux systèmes d’information publique du Grand Vaisseau » afin de vérifier son programme des jours à venir13. De l’autre, dans Excession, cette interface directe avec le cerveau d’un Mental, c’est-à-dire d’une intelligence artificielle à l’échelle d’un vaisseau spatial, permet au culturien Byr Genar-Hofoen d’entrer littéralement dans l’esprit d’une femme « aux ambitions démesurément moroses » ayant vécu deux mille ans auparavant dans ce même navire « intelligent ». Sa connexion directe avec cette IA ultrasophistiquée plonge le personnage dans la psyché de la dame, au « plus profond de son cerveau, d’aussi près que pouvait l’être un lacis neural de ses pensées, de ses espoirs, de ses émotions et de ses craintes14 »…

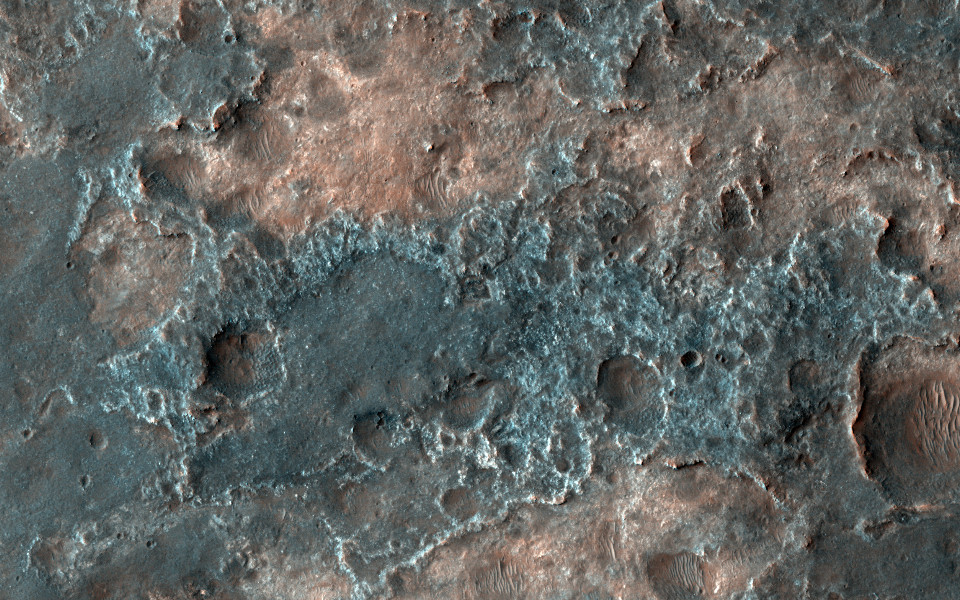

[HiPOD, 2 avril 2021 : des plaines foncées et vives près de Ganges Chasma (NASA | JPL | UArizona)]

Cet usage, de l’ordre de la simulation intégrale et du dédoublement de personnalité, a de quoi troubler. Encore plus inquiétant : dans un dialogue entre un humain et un vaisseau superintelligent d’Excession15, le lecteur apprend que le lacet neural a déjà été utilisé comme instrument de torture contre les humains. Premier constat : l’utopie de Iain M. Banks intègre des détails dystopiques qui jamais n’apparaissent dans les présentations d’Elon Musk. Deuxième point : la première situe la pratique du lacet neural dans un avenir immensément lointain, au cœur d’une utopie pour nous inimaginable, là où Elon Musk l’annonce à très court terme, de son vivant. Faut-il y voir de l’aveuglement ou, là encore, un processus idéologique ?

« Musk se met en scène comme une sorte de Néo d’avant le personnage de Keanu Reeves dans le désormais célèbre long métrage des sœurs Wachowski. »

Dès juin 2016, puis en juillet 2019 lors du lancement officiel de la startup, Elon Musk justifie la création de Neuralink par la conviction que « l’intelligence » des machines est appelée à surpasser la nôtre… mais d’ici une trentaine d’années : « Nous serons à ce point surclassés, au niveau de l’intelligence, que nous nous retrouverons face à l’IA comme nos animaux de compagnie face à nous. » Autrement dit : serviles comme un chien fidèle, ou un chouïa rebelles à la façon d’un chat, nous vivrons sous la domination de nos IA superintelligentes. La perspective imaginaire est ici double : elle conjugue l’issue lointaine, puissante, neutre car potentiellement positive autant que négative, des outils de connexion aux Mentaux de Iain M. Banks, à l’anticipation beaucoup plus sombre d’un monde à la Matrix. Musk se met en scène comme une sorte de Néo d’avant le personnage de Keanu Reeves dans le désormais célèbre long métrage des sœurs Wachowski : il alerte le monde pour éviter que n’advienne la Matrice. S’il crée Neuralink, c’est pour, à l’inverse, orienter notre civilisation dans le sens de La Culture de l’écrivain de SF. Tout est ici simpliste. La solution proposée l’est particulièrement, tout autant d’ailleurs que la conférence de Vernor Vinge de mars 1993 : pour éviter que nous ne devenions demain inutiles, que nous ne tombions sous le contrôle de nos machines devenues autonomes, opérons la fusion ou du moins le rapprochement le plus intime entre l’intelligence des machines et la nôtre — sans besoin de préciser la définition de l’intelligence, réduite ici à sa version la plus opérationnelle et compétitive, de l’ordre du QI16…

Car, argumente le patron de SpaceX et de Tesla, « nous sommes déjà des cyborgs. Vous avez déjà, en ligne, une version digitale de vous-même, du moins partielle […]. Grâce à votre ordinateur, votre smartphone, vos applications, etc., vous avez déjà des super pouvoirs, bien plus que le Président des États-Unis d’il y a une vingtaine d’années ! » Nous voilà cette fois dans l’imaginaire, assez primaire, de Robocop, du champion techno Iron Man et des Quatre Fantastiques mutants des Marvel Comics. L’objectif, sous ce prisme si plein d’amalgames, est de pousser un cran plus loin la digitalisation de nos êtres, afin d’augmenter sans cesse lesdits « super pouvoirs » technologiques. Car, continue-t-il en comparant l’humain à une boîte noire cybernétique, nos limites par rapport aux machines tiennent à la faible performance des « entrées et sorties » (« input » et « output ») de notre cerveau. « Surtout les sorties, extrêmement lentes », à cause du temps que nous passons à transmettre nos messages, par exemple « avec nos doigts sur un clavier », alors même qu’à l’inverse, côté entrées (« input » donc), « nos yeux prennent en compte un nombre beaucoup plus important de données en un instant17. » Oublie-t-il que l’ouïe, l’odorat, le goût ou le toucher sont des modes de perception tout aussi importants que la vision ? Que ce que nous voyons ou ressentons de notre environnement n’est pas réductible à des données ? Bref, qu’il y a du connu et de l’inconnu, du descriptible et de l’indescriptible, du rationnel et de l’irrationnel, du conscient et de l’inconscient, du réel et du rêve dans ce que nous percevons de notre quotidien ? Musk n’en a cure, et reste cantonné au « solutionnisme technologique » de la Silicon Valley18. Ainsi se positionne-t-il en grand super-héros des petits super-héros que nous sommes, agitant le chiffon rouge d’une intelligence artificielle qui prendrait demain le contrôle de la civilisation et la détruirait dans le style Terminator : « Je n’arrête pas de tirer la sonnette d’alarme, mais tant que les gens ne verront pas des robots descendre dans la rue pour tuer tout le monde, ils ne sauront pas comment réagir. »

[Image prise par la sonde orbitale MRO, Mars Reconnaissance Orbiter (NASA | JPL | UArizona)]

« Imaginer un scénario apocalyptique, c’est irresponsable », lui répond à l’été 2017 Mark Zuckerberg. Ce à quoi Elon Musk rétorque sur Twitter : « J’en ai parlé avec Mark. Sa compréhension du sujet est limitée19. » Vraie ou fausse polémique ? Le rêve de l’archange de SpaceX est-il si différent de l’imaginaire du gamin de Facebook ? Pas sûr. Car trois mois avant cette passe d’armes, le P.-D.G. du premier réseau social de la planète avait annoncé une initiative proche du « lacis neural » dont rêve son alter ego de Tesla et de Neuralink. C’est en effet le 18 avril 2017 que Mark Zuckerberg a présenté son projet d’interface directe du cerveau avec Facebook, histoire de pouvoir tout éditer et commander demain depuis son smartphone via sa pensée plutôt qu’en utilisant ses doigts d’homme de Cro-Magnon20. En juillet 2019, soit deux ans après le spectacle de leur polémique, les deux se rejoignent. Au compte-rendu des progrès des travaux financés par Facebook sur la lecture directe de la pensée, signé par des scientifiques de l’université de Californie à San Francisco au sein de la revue Nature, répond l’annonce de Neuralink sur un implant de quatre millimètres sur quatre, contenant jusqu’à trois mille soixante-douze électrodes réparties dans un filet de quatre-vingt-seize fils, qui pourrait être inséré dans le cerveau de patients par un robot neurochirurgien dès fin 2020. La première étape, dans l’un et l’autre projets, est officiellement de réparer les malades et autres pauvres hères de l’humanité : de permettre à des personnes incapables de s’exprimer de communiquer enfin via leurs engins numériques côté Facebook ; d’autoriser des humains paralysés à « utiliser le dispositif implanté pour contrôler leurs smartphones et leurs ordinateurs » côté Neuralink21. Ensuite, il sera l’heure, après ce test par des cobayes en situation de handicap, de l’augmentation assumée des capacités des valides, par exemple, comme le revendique Neuralink, pour « améliorer numériquement le cerveau » et suivre le rythme du numérique « dans un avenir dominé par l’intelligence artificielle ». Soit une vision individualiste, égotiste même, de l’utopie du tout connecté — dont a bizarrement disparu l’ombre caricaturale et néanmoins dystopique de Terminator.

« Leurs investissements prochains dans la réalité virtuelle ou augmentée, la ville intelligente, la blockchain, le Big Data et bien sûr l’IA en prennent des formes d’évidence. »

Mark Zuckerberg s’identifie à son réseau social, au centre de l’écosystème qu’il construit dans le monde, et à la puissance qu’il lui donne pour « faire le bien ». De SpaceX à Hyperloop (trains à ultra grande vitesse), Elon Musk multiplie au contraire les entités, dans le transport futuriste plutôt que le service client dopé par l’IA. Il a été, dans les trois films Iron Man, le modèle assumé du milliardaire et play-boy Tony Stark — archétype de l’homme augmenté. Il n’aime rien tant que s’exprimer, dans la « vraie vie », à la façon de son double cinématographique, en tant que sauveur de l’humanité, qu’il souhaite d’ailleurs transformer en « espèce multiplanétaire » grâce à la colonisation de Mars. Mais au-delà de leurs différences de discours ou de caractère, Musk et Zuckerberg partagent une même vision performative de l’intelligence et un credo dans les « super-pouvoirs » qu’offrent les nouvelles technologies, à même de résoudre à elles seules tous les maux de l’humanité. Dès lors que les apôtres comme les fidèles se retrouvent dans cette utopie fabriquée et caricaturale, proprement ridicule dans une optique de court terme, leurs apparentes différences de storytelling se complètent et se font des clins d’œil sous couvert de dispute plus qu’elles ne se heurtent véritablement.

L’IA au cœur des imaginaires du tout numérique

Leurs projets respectifs d’interface avec nos si merveilleuses machines retrouvent et complètent la vision exprimée dès mars 2004 dans une interview à Newsweek par l’un des deux fondateurs de Google : Sergey Brin. Déjà à l’époque, celui-ci affirmait sans ambages : « Il est certain que si vous aviez toute l’information du monde directement connectée à votre cerveau, ou un cerveau artificiel plus intelligent que votre propre cerveau, vous vous en porteriez d’autant mieux22. » D’où les Google Glass ou les projets de puces et autres implants de connexion, « versions allégées de Google » selon Sergey Brin, à glisser sous notre boîte crânienne tels les « papies » et les « mamies », qui sont des périphériques de connaissance ou de personnalité imaginés en 1987 par l’écrivain cyberpunk George Alec Effinger dans son roman Gravité à la manque23. Les visions d’interface homme-machine de Google, de Facebook et de Neuralink convergent, entre elles et avec celles d’un Ray Kurzweil — qui imagine un cerveau augmenté via ses connexions directes avec les IA de serveurs de quelque cloud, pour ne citer que l’une de ses idées les moins farfelues. L’embauche par Google en 2012 de ce même Ray Kurzweil, technoprophète de la Singularité technologique, à un poste quelque peu opaque de directeur de l’ingénierie, est symbolique non d’un consensus autour des thèses du transhumanisme tel qu’il le défend — comme la potentialité du téléchargement de son cerveau dans un ordinateur — mais de l’importance de l’imaginaire qu’il incarne. Qu’il se contente en réalité de creuser ses méninges sur la très peu fantasmatique Smart Reply de la messagerie Gmail, suggérant juste des réponses pour nous éviter d’utiliser nos neurones24, importe peu. Tout comme les deux âmes de Google, Larry Page et Sergey Brin, le « techno-optimiste » Mark Zuckerberg et le sonneur d’alerte apocalyptique Elon Musk25 ont besoin du décor et du carburant de l’idéologie transhumaniste pour rendre à la fois familières et séduisantes leurs promesses technocapitalistes. Fondée en 2008 dans le parc de la recherche de la NASA au cœur de la Silicon Valley, grâce au soutien de Google qui a veillé sur son berceau, la Singularity University en est l’un des temples. Moyennant une addition salée, elle réunit des entrepreneurs et autres décideurs du monde entier autour de quelques professeurs et gourous. Leurs investissements prochains dans la réalité virtuelle ou augmentée, la ville intelligente, la blockchain, le Big Data et bien sûr l’IA en prennent des formes d’évidence, idéologiques sous prétexte de technoscience. Au nom de la sainte disruption, ces « technologies de l’exponentiel » promettent en effet aux élèves et membres du réseau international de cette université de la Singularité les miracles qui, cela va de soi selon leur vulgate, résoudront demain tous les problèmes de la planète. Nos techniques les plus sophistiquées seraient la solution nécessaire et suffisante à tous nos maux, mais à la condition d’une économie dérégulée en mode néo-darwinien.

[Image prise par la sonde orbitale MRO, Mars Reconnaissance Orbiter (NASA | JPL | UArizona)]

La science-fiction n’y est qu’un décor permanent, un élément de bonne ambiance : ses robots, ses androïdes, ses mondes virtuels, ses aventures spatiales et ses super-héros, quelque part entre Iron Man et Star Wars, la combativité des figures de Marvel et les pieuses intentions de leurs cousins de Disney, y incarnent non la difficile conquête du bonheur par les citoyens, mais l’augmentation sans bornes et individualiste de pouvoirs, pour les consommateurs, sur leur environnement proche, humain et non humain. Ben Goertzel, directeur scientifique de Hanson Robotics en quête d’une superintelligence après avoir fabriqué Sophie, son robot déclaré citoyen de l’Arabie saoudite, ou Bryan Johnson, dont la startup, Kermel, conçoit des interfaces cerveau-machine dont il espère qu’elles nous rendront presque télépathes17, sont d’autres acteurs de ce show utopique, traduction spectaculaire d’une idéologie d’extension sans frein du capitalisme par la technoscience. Idiots utiles peut-être, quant à eux dans le rôle des bons apôtres de la « superintelligence17 » aux côtés de Ray Kurzweil, ils jouent dans la même télé-réalité du réenchantement technologique.

« Dans le brouhaha exponentiel et discrètement transhumaniste de la Silicon Valley, cette IA fascine et terrifie. »

L’intelligence artificielle est aujourd’hui la reine de ce spectacle en plusieurs épisodes. Son être tient à la fois du Golem et de la roue, du Léviathan et du supermarché, de la machine industrielle fabriquée pour nous servir, de la machine sociale conçue pour nous asservir et de la machine démiurgique qui nous transforme en petits ou grands dieux et dont on cauchemarde avec délectation qu’elle pourrait nous dépasser un jour ou l’autre. D’un côté, dans le brouhaha exponentiel et discrètement transhumaniste de la Silicon Valley, cette IA fascine et terrifie. De l’autre, elle oriente nos choix quotidiens et opère en silence au service de l’hypercapitalisme.

[…] À l’instar des plans sur la comète de la Singularité technologique, les fictions des entités superintelligentes ou des IA pas loin d’être conscientes ne seraient-elles que le masque de cette permanence de l’exploitation capitaliste ? D’un système qui, certes, mute avec de nouveaux outils, mais conserve, selon les enseignements de Karl Marx, une même logique au fil des âges ? Dans En attendant les robots, le sociologue Antonio A. Casilli parle carrément d’un bluff. D’une supercherie par le biais d’un « imaginaire technologique » qui efface de ses paysages ces damnés du numérique et devient ainsi un pur instrument de domination. L’affichage fantasmatique d’une abolition des limites hier sacro-saintes de l’humanité serait donc d’abord un passe-droit fictif permettant aux puissances de l’hypercapitalisme de se livrer à toutes sortes d’exploitations des êtres, humains ou non, sans comptes à rendre à personne. Elle servirait aussi à préserver le caractère incompréhensible, donc intouchable pour le commun des aliénés, des nouvelles modalités de la mise au pas. Cette manipulation par les imaginaires est-elle pour autant systématiquement et exclusivement consciente ? Salutaires, les analyses du sociologue n’effacent-elles pas d’autres motivations, mais également la réalité utopique et pas seulement idéologique, l’ambition métaphysique des fictions de l’intelligence artificielle ?

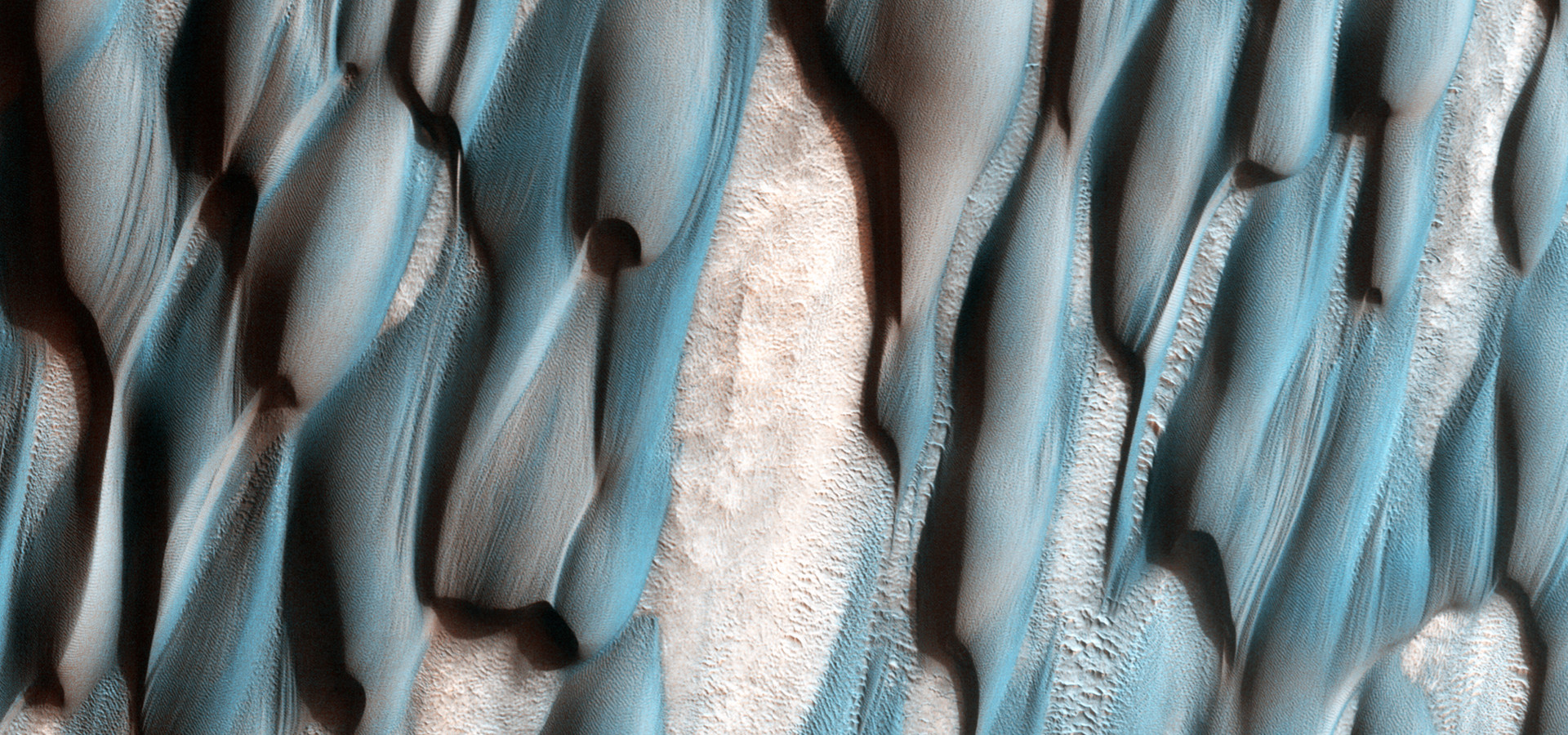

Image de bannière et de vignette : Image prise par la sonde orbitale MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, (NASA/JPL/UArizona)

- Vernor Vinge, La Captive du temps perdu (1986), Le Livre de Poche, 1996, p. 168.[↩]

- Ibid., p. 44.[↩]

- Ibid., p. 254-255.[↩]

- Ibid., p. 114-116.[↩]

- Extrait du texte de Stanislaw Ulam, « Tribute to John von Neumann », Bulletin of the American Mathematical Society, volume 64, mai 1958, p. 1-49, cité par Vernor Vinge dans « The Coming Technological Singularity : How to Survive in the Post-human Era », NASA Publication CP-10129, p. 115-126, 1er décembre 1993.[↩]

- Jean-Gabriel Ganascia, Le Mythe de la Singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ?, Seuil, collection Science ouverte, février 2017, p. 18.[↩]

- Vernor Vinge, « The Coming Technological Singularity : How to Survive in the Post- human Era », op. cit., p. 115-126. Disponible en français, sous le titre La Singularité, traduit de l’anglais par Emmanuel Mie[↩]

- Ibid.[↩]

- Compte-rendu accessible en PDF dans le « Technical Reports Server » du site web de la NASA[↩]

- Hans Moravec, Une vie après la vie (1988), Odile Jacob, 1992.[↩]

- Via deux livres : en 2005 The Singularity is Near de Ray Kurzweil ; en 2014 Superintelligence, Paths, Dangers, Strategies de Nick Bostrom, philosophe de l’université d’Oxford, directeur du Future of Humanity Institute et du Strategic Artificial Intelligence Research Center.[↩]

- Iain M. Banks, Les Enfers virtuels 1 (2010), Robert Laffont, collection Ailleurs et Demain, 2011, p. 134.[↩]

- Iain M. Banks, Trames (2008), Le Livre de Poche, 2017, p. 515-516.[↩]

- Iain M. Banks, Excession (1996), Robert Laffont, collection Ailleurs et Demain, 1998, p. 386.[↩]

- Ibid., p. 372-373.[↩]

- Comme le dit l’artiste Fabien Zocco dans la revue Multitudes (no 78, printemps 2020, p. 118), l’anglais privilégie la dimension « logico-déductive » de l’intelligence (notamment dans le terme Artificial intelligence), « donc les fonctionnalités plus facilement mécanisables numériquement, au détriment d’autres aspects entrant dans une définition plus vaste de la notion. »[↩]

- Ibid.[↩][↩][↩]

- Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici ! L’aberration du solutionnisme technologique, Fyp Éditions, 2014.[↩]

- Gregory Rozières, « Clash entre Mark Zuckerberg et Elon Musk sur l’intelligence artificielle », Huffpost, 25 juillet 2017.[↩]

- « Facebook travaille sur une interface cérébrale qui vous permettra de “communiquer uniquement avec votre esprit” », Transhumanisme et intelligence artificielle, 22 avril 2017.[↩]

- Natashah Hitti, « Elon Musk’s Neuralink implant will “merge” humans with AI », Dezeen, 22 juillet 2019.[↩]

- Ariel Kyrou, Google God : Big Brother n’existe pas, il est partout, Inculte, 2010, p. 205-216.[↩]

- George Alec Effinger, Gravité à la manque (1987), Denoël, collection Présence du futur, 1989, p.12.[↩]

- « What Is Ray Kurzweil Up to at Google ? Writing Your Emails », par Tom Simonite, Wired, 8 février 2017.[↩]

- « Intelligence artificielle, Promesses et périls », Le Monde, 31 décembre 2017, dossier de huit pages, avec des articles signés notamment de Morgane Tual, de David Larousserie, de Sandrine Cassini, d’Alexandre Piquard et d’Yves Eudes. À lire notamment, la page 4 du quotidien : « Cinq façons d’envisager la pensée des machines », où le journal oppose les « techno-optimistes » comme Zuckerberg aux « alarmistes militants » parmi lesquels Musk ou aux « apôtres de la “superintelligence” ».[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Yuk Hui : « Produire des technologies alternatives », juillet 2020

☰ Lire notre entretien avec Pierre Déléage : « Si l’anthropologie a une vertu, c’est sa méfiance vis-à-vis de l’universalité des lois », juin 2020

☰ Lire notre entretien avec Bernard Stiegler : « Le capitalisme conduit à une automatisation généralisée », janvier 2019

☰ Lire notre entretien avec Alain Damasio : « Nous sommes tracés la moitié de notre temps éveillé », octobre 2017