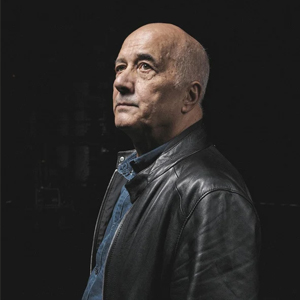

Entretien inédit pour les sites de Ballast et d’Ehko

En ce temps, les intellectuels progressistes algériens tombaient sous les balles. C’était en 1993 et une soixantaine d’écrivains lançaient un appel international afin de prendre en charge la protection des auteurs persécutés. Ainsi est né le Parlement international des écrivains, fondé par Christian Salmon — à sa tête, on comptait Derrida, Glissant, Rushdie ou encore Bourdieu. Il annoncera son auto-dissolution à l’occasion de ses 10 ans d’existence. Salmon a publié une quinzaine de livres. Son dernier, La Tyrannie des bouffons, questionne, au terme d’une enquête au long cours, le « pouvoir grotesque » qui va s’imposant aux quatre coins du monde — dit autrement : le triomphe de l’irrationalité sur fond de rationalité machinique. Délabrement démocratique, empire des mégadonnées et littérature de combat : rencontre avec l’écrivain et chercheur, aux côtés de la revue Ehko.

Quand j’ai terminé ce livre, je me suis rendu compte que j’en avais fini avec un certain type d’analyse qui m’avait occupé pendant quatre livres. Dans Storytelling, j’avais analysé les usages du récit à des fins stratégiques — qu’il s’agisse de management, de marketing ou de communication politique. Au-delà de la société du spectacle, si bien décrite par Guy Debord, il s’agissait de mettre en évidence comment les fictions politiques captent l’attention. La mise en récit de la politique non pas simplement comme mise en spectacle mais comme mobilisation, avec ces nouveaux mécanismes de captation et de dévoration des attentions que les GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft] ont depuis élevé au rang d’un mécanisme automatique de conduite des conduites. Ainsi je suis passé, d’un livre à l’autre, de la déconstruction des récits politiques à une sorte d’anthropologie concrète de la vie politique. Du portrait collectif d’une nouvelle génération d’hommes politiques — Bush, Blair, Sarkozy —, j’en suis venu à étudier la scène de leurs exploits : ce que j’ai appelé à l’époque « la cérémonie cannibale », laquelle analyse la vie politique comme une scène et un rituel de dévoration. L’incarnation de la fonction politique cède la place à l’exhibition de la personne. Une exhibition et une mise en récit de soi qui va de pair avec la disparition comme le signale le turn-over accéléré des hommes politiques au pouvoir.

« Toutes les sources d’énonciation sont viciées, tous les

auteurs— qu’ils soient politiques, scientifiques ou religieux — sont frappés de discrédit. »

L’homme public disparaît au comble de son exhibition, au vu et au su de tous, il disparaît à la Une. L’Ère du clash décrit un autre stade de ce processus de dévoration qui atteint cette fois le débat public lui même emporté dans la spirale du discrédit qui frappe la parole politique. La seule manière d’« exister » dans les médias, c’est d’enchaîner les provocations et les transgressions. Désormais, viralité et rivalité vont de pair, virulence et violence, clash et guerre des récits. Toutes les sources d’énonciation sont viciées, tous les « auteurs » — qu’ils soient politiques, scientifiques ou religieux — sont frappés de discrédit. Dans le brouhaha des réseaux, place au buzz-maker plutôt qu’au mythmaker. Trump après Obama, en quelque sorte. Avec La Tyrannie des bouffons, j’ai tenté de décrire la phase ultime de la dévoration de l’Homo politicus qui se survit dans la figure du « clown ». Disparition de l’Homme et destruction du langage politique. J’observe d’ailleurs une articulation entre Donald Trump et le discrédit du langage.

Mais vous passez aussi derrière la scène du pouvoir pour glisser côté coulisses…

Ce livre est effectivement une sorte d’exploration des coulisses. Sur la scène, le bouffon multiplie les bravades et les provocations et, dans les coulisses, s’affairent les informaticiens, les experts de l’engagement, les marketeurs des big data. Le couple du clown et de l’ingénieur. Mais dans leur dos, ce sont déjà les GAFAM et leurs algorithmes qui mènent la danse.

[Umetaro Azechi]

Vous montrez aussi que c’est toute la narration qui est retravaillée par les algorithmes et les GAFAM. Allons-nous vers une nouvelle forme de domination, où les dominants auront gardé, via les mots, un accès plein au monde tandis que les dominés seraient privés de mots ?

Les GAFAM enregistrent et analysent en permanence l’inconscient individuel et collectif. À travers l’accumulation de données brutes, les traces que nous laissons quand nous naviguons sur le Web, les réseaux sociaux et les algorithmes des GAFAM peuvent modéliser nos pulsions, nos rêves, nos projets. Tout est l’objet de calculs. Nous ignorons tout de ces algorithmes qui nous observent et nous informent en permanence. Pourtant, les algorithmes sont partout, ils veillent sur nous, nous assistent en toute occasion et, surtout, nous relient aux autres individus dotés de semblables appareils (iPhone, iPad, GPS, smartphones et ordinateurs). Ils contrôlent le possible, nous confinent dans des régions étroites de l’expérience, de l’imaginaire et finalement du langage. Les bataillons de cette guerre qui nous est menée se constituent à partir du langage. Nous affrontons de puissantes machines de narration menées par les GAFAM. Ces machines sélectionnent les mots, travaillent la syntaxe. Tout est amplifié par des mécaniques qui relèvent de l’algorithmique et non pas de la linguistique. Je décèle là une sorte de catastrophe écologique qui frappe le langage dans la mesure où il n’y a personne derrière les algorithmes. Ils fonctionnent tout seuls. Notre réalité n’est pas seulement cadrée par ces GAFAM, elle est tracée et fermée. Les algorithmes, c’est Mappy. Vous allez là où on vous dit d’aller. Chacun suit une voie qui est actualisée en temps réel en fonction des traces qu’il laisse sur le Web. Chacun a son programme et sa carte. C’est donc aussi une guerre contre soi qu’il faut mener. Une guerre libératrice en cela.

Comment résister à cette perte de substance des mots, leur embrigadement, comment conserver leur capacité à dire les choses ?

« La fonction écrivain est une domestication avec ses honneurs, ses privilèges, ses prix et ses passages à la télé, ses droits de cuissage dont Matzneff est un peu la figure clownesque. »

Il faut libérer des zones d’expériences nouvelles. La balle n’est plus dans le champ médiatique. Elle est dans la société, là où l’expérience des hommes cherche son récit. C’est une guerre de libération du langage et de l’imaginaire. Aujourd’hui, c’est le territoire de la littérature qui est occupé. La littérature au sens large, pas seulement celle qui est déposée dans les livres de la rentrée littéraire, la littérature comme puissance imageante, réappropriation de son imaginaire, refus de répondre aux ordres de mobilisation que nous lance la société numérique à chaque heure du jour et de la nuit. Déserter les espaces médiatiques et chercher ailleurs, comme le disait Jean Genet, « là où il y a du désert ». Pour cela il faut déminer les bombes sur notre chemin, dénouer les nœuds cognitifs, les automatismes de pensée et de langage. Ce que Deleuze appelait la pragmatique littéraire, c’est de la stratégie. C’est par la littérature qu’on redonne aux gens les moyens d’imaginer leur vie.

La littérature comme pierre philosophale ou panacée ?

La littérature, comme le disait Kafka, c’est un combat. C’est une guerre de mouvement qui déplace sans cesse le théâtre des opérations pour échapper à tout ce qui enferme et arrête, pour déjouer la ruine des mots et la mort du récit. La littérature a ses propres armes, ses propres tactiques de diversion et de déception, la répétition, le bégaiement de la langue, la mise en abîme du narrateur. Autant de possibilités qui sont une forme de bras d’honneur littéraire aux langages du pouvoir. (il sourit) Non pas suivre le chemin pour devenir un écrivain de rentrée littéraire mais prendre la bande d’urgence et filer, faire filer le langage sur les chemins de traverse. La fonction écrivain est une domestication avec ses honneurs, ses privilèges, ses prix et ses passages à la télé, ses droits de cuissage dont Matzneff est un peu la figure clownesque. Vous voyez, on retrouve le clown : politique, littéraire ou médiatique, quelle est la différence ? C’est au fond la forme terminale de toutes les figures d’autorité. Je travaille désormais à un livre dans lequel je voudrais poser la question de la littérature. La littérature non pas comme herméneutique, pas plus que la littérature comme lieu de résistance. Mais la littérature comme lieu d’expérimentation. On n’est pas là pour interpréter le réel, même pas pour le décrire ou le fantasmer.

[Umetaro Azechi]

Pour quoi, alors ?

« Expérimentez, disait Deleuze, ne fantasmez jamais1. » Le mot « expérience » vient du latin expreriri, qui signifie « traverser les périls ». C’est aussi vrai de l’expérience littéraire, qui cherche à déjouer nos petits surmois littéraires qui passent à côté de l’essentiel. Pourquoi écrit-on sinon pour mener une vie plus réelle ? C’est une maladie bien française que de tourner autour du « petit secret » des familles, les névroses d’ héritages, les appartenances de clan, les closeries — to be close : être proche, être invité. Littérature de proximité. Cette rentrée littéraire le démontre. La littérature française enfermée dans quelques arrondissements parisiens n’est souvent qu’un éloge éhonté de la névrose. Or Deleuze disait que l’écrivain est un « medicine man ».

« Toute littérature est assaut contre la frontière », disait aussi Kafka. L’écrivain serait donc un guerrier ?

« La littérature française enfermée dans quelques arrondissements parisiens n’est souvent qu’un éloge éhonté de la névrose. »

Oui, l’écrivain est un guerrier, pas seulement un résistant. C’est un stratège aussi. Il faudrait retrouver la notion de guerre littéraire. Quel genre de guerre ai-je envie de mener ? Une guerre de biais, de bifurcations. Une guerre pour le langage. Je ne parle pas seulement des écrivains, des coteries d’auteurs, car tout le monde écrit dans sa tête. Je viens d’une famille modeste d’émigrés grecs. Ils avaient peu de mots mais ils pensaient beaucoup, à beaucoup de choses. Cela se voyait sur les visages fatigués le soir après la journée de travail. Dans ces familles populaires, tout le monde pense, tout le monde cherche ses mots et se raconte, enjambant les fautes de français et les non-dits. Ma mère est une fabulatrice extraordinaire. Elle a passé sa vie à l’imaginer, à la réinventer. Mon grand-père, immigré chypriote, me disait qu’une vie digne est une vie digne d’être racontée. Il faut savoir distinguer les fictions du pouvoir et la fabulation des exclus. Deleuze est le seul Français à avoir compris cela : il parlait du peuple qui manque. Selon lui, il y avait d’un côté les fictions du pouvoir et de l’autre côté les fabulations du peuple qui manque. La fonction fabulatrice de Bergson, qu’il politisait en l’attribuant aux pauvres, aux femmes, aux minorités. D’un côté le roman national, la littérature d’État et d’académie qui meurt à chaque génération ; de l’autre côté, les peuples qui cherchent à y échapper en racontant leur histoire.

Kateb Yacine parlait de la langue française comme d’un tribut de guerre. Ce n’est pas un hasard si la littérature de langue anglaise a été complètement réinventée et revivifiée par les écrivains des pays du Commonwealth. Les récits alternatifs sont souvent portés aussi par des femmes, y compris en Occident. Des écrivains comme Annie Ernaux, qui dans son coin et sans faire de bruit retourne le langage et le récit d’une certaine France zemmourienne avant la lettre, provinciale, raciste et misogyne. La littérature s’invente dans les marges. Jamais au centre.

Illustration de bannière : Umetaro Azechi

Photographie en vignette : Belgaimage

Propos recueillis par Hassina Mechaï.

- « Expérimentez, n’interprétez jamais. Programmez, ne fantasmez jamais. » Gilles Deleuze, Dialogues, Flammarion, 1977.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Des usages littéraires et libertaires de la Lune », Adeline Baldacchino, juillet 2020

☰ Lire notre article « 1917 Decameron », Sandra Lucbert, avril 2020

☰ Lire notre traduction « John Berger, la vie du monde », Joshua Sperling, avril 2019

☰ Lire « Sartre est mort — par Daniel Mermet » (Memento), avril 2019

☰ Lire notre entretien avec Mehdi Charef : « Du peuple immigré », avril 2019

☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019

☰ Lire notre article « Annie Ernaux — ne pas (se) raconter d’histoires », Laélia Véron, novembre 2017