Entretien inédit pour le site de Ballast

« Les morts de Fukushima ne sont plus des morts : ce sont des déchets nucléaires », écrivait Michaël Ferrier dans son ouvrage Fukushima, récit d’un désastre, paru en 2012. Un livre hybride, alliant le vécu et l’analyse de l’enquêteur et de l’écrivain-philosophe qui porte sur le Japon le regard respectueux d’un étranger y vivant et travaillant depuis plus de vingt ans. Ferrier était à Tokyo quand le sol se mit à trembler. « On dirait une bête qui rampe, un serpent de sons, la queue vivante d’un dragon. Je comprends pourquoi les Japonais représentent le tremblement de terre sous la forme d’un poisson-chat, mi-félin, mi-mollusque. » Il décide très vite de se rendre sur les côtes ravagées par le tsunami afin de documenter, de questionner et d’aider. « Dans un désastre, les courbes disparaissent, toute la rondeur du monde, sa douceur et son embonpoint, n’en reste plus que le tranchant. » Prenant le lecteur par la main, il retrace les petits gestes et les réflexes de ceux qui évitèrent le pire. Il faudrait à présent penser avec Fukushima, car ce que symbolise cette centrale blessée « maudite dans la terre, dans le ciel et dans la mer » nous concerne tous, nous dit l’auteur. En 2011, juste avant le printemps, près de 18 000 morts et disparus laissèrent un vide sur le sol japonais : qu’adviendra-t-il des survivants, condamnés à une « demi-vie » ?

Sans aucun doute. Il faut rappeler qu’à partir du 11 mars 2011, j’ai été pris — avec des millions d’autres — dans une incroyable spirale d’événements dévastateurs : un tremblement de terre de magnitude 9 (le plus important survenu au Japon depuis que les instruments de mesure modernes existent, et l’un des plus énormes jamais enregistrés), suivi d’un tsunami dont les vagues pouvaient dépasser 30 mètres, s’infiltrant jusqu’à une dizaine de kilomètres à l’intérieur des terres, saccageant tout sur son passage. Enfin, une catastrophe nucléaire dévastatrice — quatre explosions dans la centrale, trois fusions de cœurs — qui provoque aujourd’hui encore des rejets radioactifs extrêmement importants, dans l’air, dans la terre et dans la mer. C’est ce que j’ai appelé « une cascade de catastrophes ». Alors oui, l’urgence !

« Beaucoup de gens cherchaient un billet pour s’enfuir du pays, et je faisais la démarche inverse. Ce n’était pas un acte d’héroïsme : simplement la conviction que pour écrire ça, il ne fallait pas se planquer. »

L’écriture de Fukushima, récit d’un désastre s’est déroulée sur exactement huit mois, du 11 mars 2011 (j’ai commencé à écrire dès le jour du séisme) au 11 novembre 2011 (date à laquelle j’ai envoyé le manuscrit à Gallimard). Il y a d’abord eu une phase intense de prise de notes. Impressions, sensations, émotions, mais aussi descriptions, informations, réflexions. J’ai toujours tenté de garder ces différents registres — parfois contradictoires mais le plus souvent complémentaires — présents à l’écriture. Très vite, cependant, j’ai senti que je ne pouvais pas écrire la catastrophe sans aller sur place : j’avais un billet d’avion pour Paris, j’étais censé aller au Salon du Livre qui avait lieu quelques jours plus tard. Je ne l’ai jamais utilisé ! Ainsi, au moment où beaucoup de gens cherchaient désespérément un billet pour s’enfuir du pays, je faisais la démarche inverse. Ce n’était pas un acte d’héroïsme : simplement la conviction que pour écrire ça, il ne fallait pas se planquer, il fallait plonger au cœur du désastre. Ce livre a d’abord été écrit sur le terrain, au plus près du réel, dans la poussière des routes.

Le sismographe enregistre les événements, mais il est aussi un outil pour les décrypter. En même temps que cette phase de prise de notes, je multiplie donc à la fois les lectures et les rencontres. Parler avec les survivants, rencontrer les liquidateurs, les hommes politiques, les sismologues… et, dans le même temps, entamer un dialogue avec Zhang Heng (l’inventeur du sismographe), relire le Dit des Heike1, scruter Voltaire aussi bien que Tanizaki. Bref, faire tourner la bibliothèque. Je pense aussi déjà à la composition du livre. Même si je peux l’utiliser parfois, je ne veux pas de la forme « journal » : raconter la catastrophe au jour le jour m’apparaît comme une solution de facilité, cela revient à laisser à la catastrophe le tempo de l’écriture. Face au désastre qui nous transperce, et même si je sais déjà qu’il en restera toujours quelque chose d’insensé, je veux, comme le dit l’expression populaire, « reprendre la main » : après tout, n’est-ce pas là, au propre comme au figuré, le travail de l’écrivain ?

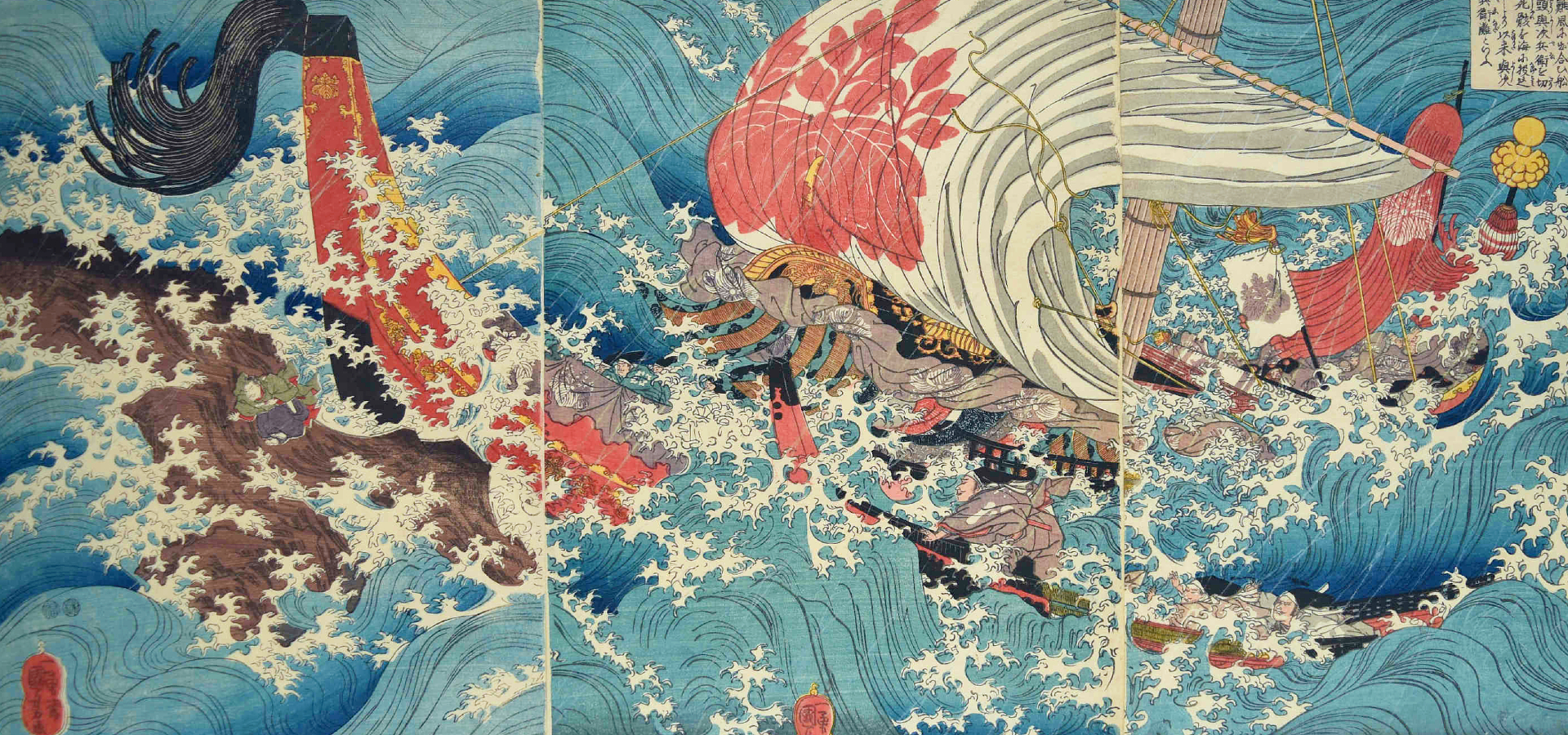

[Kuniyoshi, 1851]

Je prête toujours beaucoup d’attention à la composition de mes livres. Ici, j’ai choisi une division très simple, en trois parties. Ces trois parties correspondent bien entendu aux trois phases de la catastrophe : « Le Manche de l’éventail » (le séisme), « Récits sauvés des eaux » (le tsunami), « La demi-vie, mode d’emploi » (la catastrophe nucléaire). Mais elles peuvent tout aussi bien s’entendre comme les trois actes d’une tragédie ou les trois vers d’un haïku, chacun mettant l’accent sur un des aspects du désastre et correspondant à un élément naturel : terre (qui tremble), mer (qui déferle), air (qui circule, propageant la contamination radioactive). J’aime assez le fait que la tripartition du livre puisse se lire dans la perspective d’une tragédie grecque comme dans celle d’un genre japonais, et, finalement, comme une référence aux éléments naturels : ainsi, la composition même du livre signale qu’on doit lire cette catastrophe à partir du sol japonais, certes, mais aussi dans une perspective plus large — et comme un évènement qui nous concerne tous. Enfin, à partir du mois d’août, il y aura une dernière phase d’arrangement (comme on le dit des ikebana), de mise au net, dans l’appartement d’un ami à Paris, puis à nouveau chez moi, à Tokyo. Le 11 novembre 2011, je lâche le manuscrit par mail : je me regarde dans le miroir, je suis hirsute, j’ai une barbe de plusieurs semaines. J’ai l’impression qu’une longue décharge électrique m’a traversé le corps pendant huit mois : je suis épuisé.

« Comment prévoir les tremblements de terre ? » est une question de premier ordre au Japon. Les bêtes le sentent toujours avant nous. « Le tremblement de terre nous apprend non seulement à nous jeter sous la table mais aussi à observer les animaux », dites-vous d’ailleurs. Seuls les animaux d’élevage enfermés par les hommes restèrent coincés. Vous évoquez également ces pieuvres gigantesques pêchées les mois précédents… Tout cela pendant que les capteurs mécaniques périssaient parfois sous le choc. Qu’en est-il aujourd’hui de nos capacités de prévisions ?

« Toute une politique de la ville et de l’aménagement du territoire reste à mettre en œuvre, dont nous ne sommes qu’aux premières étapes. »

Les catastrophes de cette nature (et de cette envergure) sont par définition des évènements qui prennent par surprise. Il est toujours extrêmement difficile aujourd’hui de prévoir un tremblement de terre — certains scientifiques disent même que c’est impossible. J’ai choisi d’ouvrir mon livre par l’histoire de Zhang Heng, un lettré chinois qui fut aussi l’inventeur du premier sismographe, au premier siècle de notre ère : de cette manière, je voulais remettre en valeur la vieille alliance technologie-littérature, qui ne sont pas du tout des domaines opposés dans mon esprit. Certains artistes en portent témoignage : Blaise Pascal par exemple, ou Zhang Heng lui-même. Nous sommes maintenant vingt siècles après lui ; il y a eu des progrès énormes en sismologie, avec la découverte de la tectonique des plaques par exemple, l’enregistrement des ondes ou les avancées des techniques d’imagerie pour les visualiser, la géodésie et l’observation spatiale, etc. Pourtant, on se demande toujours si un séisme est prévisible. Cela nous rappelle que l’imprévisibilité fait partie de la nature et de la vie, de notre existence dans ce « monde flottant », comme disaient les peintres d’estampes. Loin de moi cependant l’idée de prétendre que ces avancées seraient inutiles : elles peuvent permettre de réduire au maximum les risques, en tenant compte par exemple de la structure des sols, de l’agencement des plaques, de la proximité des failles… Toute une politique de la ville et de l’aménagement du territoire reste à mettre en œuvre, dont nous ne sommes qu’aux premières étapes, au Japon comme ailleurs, dans un monde où les habitants des villes représentent désormais plus de la moitié de l’humanité. Et il nous faut trouver les nouveaux Zhang Heng, ceux dont l’ingéniosité technologique est adossée à une immense conscience de la beauté du monde.

Une année avant le séisme japonais, un autre avait eu lieu en Haïti, de moindre ampleur pourtant, qui fit quelques centaines de milliers de victimes…

Oui, vous avez raison de le rappeler, et il serait passionnant de faire une étude comparative de ces deux séismes, tant du point de vue des réactions des pouvoirs publics que de l’attention internationale qui y a été accordé, de leurs couvertures médiatiques respectives, ou bien encore des livres qui en sont sortis, par exemple. Nous avons eu avec Dany Laferrière [auteur de Tout bouge autour de moi, ndlr] un bel échange de mails à ce sujet, que nous avions appelé « un dialogue entre deux séismes ». Je ne suis pas sûr qu’il y ait une vertu pédagogique de la catastrophe : la manière dont ni Haïti ni Fukushima n’ont été vraiment pris en compte pour la gestion des risques le montre assez clairement, même s’il y a eu quelques avancées dans l’un et l’autre cas. En revanche, je suis certain que lorsque deux personnes commencent à discuter de leurs expériences respectives avec suffisamment de précision et de tranchant, un éclairage stimulant peut en sortir, un peu comme une étincelle jaillit du frottement de deux silex.

[Soma no Furudairi par Kuniyoshi, 1845]

On lira peut-être un jour en parallèle ces deux livres très différents que sont Tout bouge autour de moi et Fukushima, récit d’un désastre. Très différents à bien des égards (leurs titres le disent d’emblée), ils ont pourtant au moins une chose en partage : ils insistent sur la nécessité de prendre des notes. C’est l’écriture de calepin, « écrire sur le vif ». On sait l’importance de son calepin noir dans le livre de Dany : il peut l’emporter partout — comme un passeport — et le sortir instantanément au cours de ses déambulations. « Ce qui sauve cette ville, ce sont les gens qui déambulent, écrit-il. C’est l’appétit de vivre de cette foule qui fait la vie dans les rues poussiéreuses. » Dans mon livre, je me compare à un moine marcheur : « Comme les moines marcheurs, je n’ai apporté avec moi qu’un baluchon d’ustensiles : quelques vêtements, des livres, un stylo et des calepins pour prendre des notes. » Les gens qui déambulent à Haïti, les moines marcheurs au Japon : même quand les contextes sont si différents, et les réactions souvent si dissemblables, il y a, face au désastre, la nécessité de se remettre en route — pour éviter littéralement la déroute. C’est ce que Dany appelle « l’appétit de vivre ». Ce qu’Akutagawa, bien des années avant, nommait dans une formule magnifique : « Ces choses que même un incendie déchaîné ne peut réduire en cendres. »

« Amour, guerre, désastre, incendie, attentat terroriste ou catastrophe naturelle : c’est ça un évènement », écrivez-vous ; « c’est d’une guerre qu’il s’agit », dites-vous ailleurs. Quelle guerre ?

« Je le dis à ceux, nombreux, qui sous-estiment le danger nucléaire : c’est une guerre à laquelle ils nous condamnent. »

« Éléments, animaux, humains, tout est en guerre », écrivait déjà Voltaire dans son poème sur le séisme de Lisbonne. Oui, un grand séisme, a fortiori quand il est suivi d’un tsunami et d’une catastrophe nucléaire, c’est une situation de guerre : je rappelle que dans toute la région ont été déployés plus de 100 000 hommes, 90 hélicoptères, 541 avions et 50 navires… Dès le 13 mars, 100 000 réservistes des Forces japonaises d’autodéfense (l’équivalent de l’armée japonaise) ont d’ailleurs été rappelés en urgence. Les familles des troupes d’auto-défense japonaises qui mouraient pendant les « opérations » — terme militaire — pouvaient recevoir 90 millions de yens : ce sont les montants attribués aux soldats envoyés en Irak ou à ceux qui patrouillent au large de la Somalie dans les zones infestées de pirates. Et quand la contamination radioactive s’en mêle, alors là, c’est encore pire : c’est encore une guerre, mais plus sournoise et autrement délétère. Le vocabulaire utilisé dans les journaux japonais est d’ailleurs assez éloquent : on parle de la nécessaire « reconquête » des réacteurs endommagés, qui se fera au terme d’une « guerre de tranchées »… On utilise des drones et des robots, dont la plupart ont déjà été testés dans les zones de conflits internationaux, en Irak et en Afghanistan notamment. Je rappelle aussi que le 2 avril, pour la première fois de son histoire, 15 des 145 membres de la Chemical Biological Incident Response Force ont été déployés hors du territoire américain, dans l’est du Japon. C’est un corps des Marines spécialement entraîné pour les situations d’urgence biologique, chimique ou nucléaire : trente-deux véhicules, des tonnes de matériel transportées dans pas moins de sept avions, un laboratoire mobile spécialisé dans la détection des substances toxiques et la décontamination… Les paysages, la faune, la flore, les êtres humains… tout est menacé. L’incinération, l’enfouissement, le stockage : tout pose problème. Plusieurs endroits sur Terre sont d’ores et déjà condamnés, et à la lettre, inhabitables : voyez sur ce point le magnifique texte de François Bizet intitulé « L’inhabitat2 ». On ne se débarrasse pas ainsi d’éléments invisibles qui ont entre des dizaines et des milliers d’années de nocivité. Je le dis calmement à ceux, nombreux, qui sous-estiment le danger nucléaire : c’est une guerre à laquelle ils nous condamnent, tôt ou tard, et qui fera des victimes. Et en premier lieu sur cette terre de France, qu’ils disent tant chérir.

Vous évoquez le départ des expatriés et des étrangers de l’est du Japon. « Bref, les traders se font la malle », résumez-vous. Sont-ils revenus six ans après ?

Pas seulement de l’est : à Tokyo aussi, on a assisté à une véritable « évaporation ». Je précise que je n’ai aucune position moraliste sur ce point : chacun fait comme il l’entend et, dans une telle situation, bien malin qui sait comment il réagirait. Cela dépend de toute façon de toute une série de facteurs, qui incluent la situation personnelle, familiale, professionnelle et son propre rapport au pays. Mais ce qui est insupportable, ce sont ceux qui prennent la poudre d’escampette et demandent aux autres de rester, ou qui donnent à distance de grandes leçons de morale… et ceux-ci, il y en a dans toutes les professions. Je ne diabolise donc pas les traders en tant qu’individus : mais au-delà des situations personnelles, ce sont les structures et le fonctionnement qui m’intéressent. J’ai mentionné cet aspect pour montrer à quel point la finance internationale peut réagir très vite pour sauvegarder ses intérêts en tout point du globe, sans grand souci du pays dans lequel elle opère. Alors, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ils sont revenus. Et ils repartiront aussitôt que nécessaire avec la même maestria. Apparition, disparition… rematérialisation quasi-immédiate à des milliers de kilomètres : ce sont de grands illusionnistes ! C’est ce que montre par exemple le film de Scorcese, Le Loup de Wall Street : en surface, fabrique d’images clinquantes, prospérité rutilante. On surfe littéralement sur le chaos. Mais quand le réel frappe, quand la vague déferle, il n’y a plus personne. Savoir qu’une grande partie de l’économie mondiale repose sur de tels tours de passe-passe peut laisser, au choix, songeur, hilare ou désespéré. Sur ce point, le rôle de l’écrivain n’a pas changé depuis Balzac, me semble-t-il : montrer, comme il le dit dans un superbe titre, L’Envers de l’histoire contemporaine.

[Kuniyoshi, 1853]

L’aspect littéralement extraordinaire de ces trois évènements consécutifs a déplacé d’un même élan tous les repères politiques ; la démocratie s’embourbe dans les « états d’urgence ». Comment cela influence-t-il la politique au Japon ?

Le Japon est dans un état de sclérose politique profonde, qui en fait d’une certaine manière notre exact contemporain : j’entends par là un des pays qui représente le mieux à la fois l’extraordinaire degré d’aisance où l’homme est parvenu dans certaines régions du monde et le non moins extraordinaire marasme dans lequel il se débat malgré toutes les richesses accumulées. Car sans préjuger des évolutions dans les années à venir — qui sont toujours possibles — que constate-t-on aujourd’hui ? Bien entendu, le triple désastre du 11 mars a été pris en compte, au moins de manière partielle : des budgets ont été votés, des lois ont été modifiées et, dès 2012, une Agence de la reconstruction a été mise sur pied, à laquelle des sommes non négligeables ont été allouées (environ 250 milliards de dollars d’après le gouvernement pour les cinq premières années). Il n’y a cependant pas d’illusion à se faire : tout ceci est très coûteux mais aussi très superficiel. Des vrais problèmes qui se posent en profondeur, rien n’est dit ou presque. Par exemple : comment se débarrasser vraiment du nucléaire ? C’est plutôt la perspective de remettre les réacteurs en service qui est aujourd’hui évoquée ! Comment changer nos habitudes de vie, notre modèle social ? Au lieu de ça, le gâchis des ressources a repris de plus belle : nous vivons dans une société dite « de consommation », mais qui est plutôt une « société de surconsommation », et même une société de saccage et de gaspillage. Toutes ces questions, qui sont pourtant cruciales, non seulement pour le Japon mais pour l’ensemble de la planète, je ne vois pas qu’elles soient sérieusement posées aujourd’hui, ni au Japon ni ailleurs — et sûrement pas au Japon, alors que pour des raisons qui tiennent à la fois de sa géographie, de son histoire et de sa culture, c’est un pays qui devrait être à la pointe en ce domaine. À la place de cette réflexion, on s’excite fort sur la préparation des Jeux olympiques ! On essaie maintenant de persuader les gens de passer à autre chose : on fait de « Tokyo 2020 » le nouvel objectif de la nation. C’est ce que le géographe Rémi Scoccimarro appelle, d’une formule éloquente : « l’assignation à résilience3 ».

Pour l’édition japonaise4, l’éditeur m’a demandé une nouvelle préface. Voici ce que j’y écrivais, qui est encore inédit en français : « Moins de trois ans après Fukushima, on a déjà oublié Fukushima. […] On a oublié les jours et les jours d’angoisse, de manipulations de l’information, de mensonges et de tergiversations. On a oublié que Tokyo a failli être évacuée, qu’il n’a tenu qu’au hasard et à la direction des vents que le Japon ne soit pas coupé en deux. On a oublié l’eau contaminée, l’océan empoisonné, les poissons et le plancton dévastés, la plus forte pollution marine jamais enregistrée dans toute l’Histoire de l’Humanité. Et elle continue : sous l’eau, personne ne vous entend crier. » Je ne trouve pas aujourd’hui un mot à y changer. La vérité, c’est que si on prétend aujourd’hui apprendre aux gens à vivre avec Fukushima, à se résigner à cette espèce de vie mutilée que j’avais nommée la « demi-vie » nucléaire, on n’a en réalité pas vraiment commencé à « penser avec Fukushima », comme le dit le titre du volume collectif que nous avons publié l’an dernier avec Christian Doumet. De ce point de vue, l’évènement que nous nommons « Fukushima » est loin d’être terminé, il est au contraire en pleine phase de déploiement. On peut même dire qu’il ne fait que commencer.

Photographie de couverture : Kuniyoshi

- Classique de la littérature médiévale japonaise.[↩]

- Dans Penser avec Fukushima, sous la direction de C. Doumet et M. Ferrier, éditions Cécile Defaut, 2016, pp. 161–190.[↩]

- Voir Penser avec Fukushima, op. cit., pp 133–159.[↩]

- Parue en 2013 sous le titre Fukushima Nōto [Notes de Fukushima].[↩]

REBONDS

☰ Lire notre carnet « Virée dans le Tokyo libertaire », Maya Mihindou, octobre 2017

☰ Lire notre article « Shûsui Kôtoku : appel au bonheur », Émile Carme, octobre 2017

☰ Lire notre article « Sahara algérien — des essais nucléaires aux camps de sûreté », Awel Haouati, juin 2017

☰ Lire notre article « Bure réenchante la lutte antinucléaire », Gaspard d’Allens, juin 2017

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017

☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », février 2016

☰ Lire notre entretien avec Naomi Klein : « Le changement climatique génère des conflits », décembre 2015