Texte inédit pour le site de Ballast

L’accident nucléaire de Béryl se produit un 1er mai 1962 lors d’un essai de l’armée française à In Ekker, dans le Sahara algérien. Plus de cinquante ans plus tard, les conséquences de cet accident sur la vie des femmes et des hommes qui habitent la région, ainsi que sur celle des animaux et de la flore, sont désastreuses. Legs colonial inavoué, le site de Béryl deviendra, avec d’autres sites irradiés, un lieu central du dispositif de répression mis en place par le pouvoir algérien dans les années 1990, contre les islamistes. Une chronique autour du film At(h)ome, qui revient justement sur cette histoire. ☰ Par Awel Haouati

Mars 1962. Des clauses tenues secrètes dans les accords d’Évian autorisent l’armée française à utiliser le territoire saharien pour ses essais nucléaires et chimiques, pendant cinq à seize ans (selon les sites destinés à ces essais), après l’indépendance de l’Algérie. Le 1er mai 1962, soit près de deux mois avant l’indépendance du pays, un accident nucléaire se produit à In Ekker, à 150 kilomètres au nord de Tamanrasset, dans l’extrême-sud algérien. La bombe porte un nom de pierre précieuse : Béryl. Si les écrits concernant cet accident sont nombreux (notamment sur Internet), il reste peu connu de la majorité des Algériens — et du grand public en général. La « Gerboise bleue », premier essai nucléaire français sur le sol algérien dans la ville saharienne de Reggane, en 1960, a connu plus ample médiatisation.

« Les habitants du Sahara sont considérés, de part et d’autre, sinon comme inexistants, du moins comme des citoyens de seconde zone. »

Que la France ait demandé à effectuer ces essais nucléaires sur le territoire qu’elle s’apprêtait à rendre aux Algériens s’avère moins surprenant que l’accord qui lui a été donné par ceux qui allaient gouverner ce pays, et qui se sont chargés, avec d’autres, de le libérer. N’avaient-ils vraiment pas le choix ? « La France n’aurait jamais accepté de partir si les Algériens n’avaient pas donné leur accord », dira-t-on. Ainsi, les 13 essais nucléaires de In Ekker — à quoi il faut ajouter quelques autres concessions (exploitation du pétrole par la France avant sa nationalisation en 1971 ; base de la marine française maintenue à Mers El Kebir, à Oran ; essais chimiques à Oued Namous, dans le désert) — auraient représenté l’un des enjeux majeurs de la négociation de l’indépendance, à Évian. Les négociateurs algériens n’auraient pas été en position de force. Mais ce qui est encore plus déstabilisant, et douloureux, est le fait qu’aucune des deux parties — car les deux sont responsables de cette catastrophe — n’ait songé à avertir, informer ou déplacer les populations vivant à proximité des sites choisis afin de faire exploser les bombes souterraines et aériennes. « C’était le prix à payer pour obtenir l’indépendance », ajoutera-t-on. Mais qui a véritablement payé ce prix ?

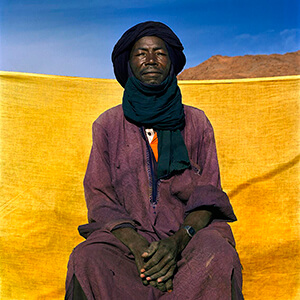

Dans une archive de l’Ina datant d’octobre 1997, Pierre Mesmer, ministre français de la Défense entre 1960 et 1969, répond avec un détachement déconcertant à un journaliste qui lui demande pourquoi l’Algérie avait accepté que des essais chimiques se fassent sur son territoire, sur un autre site situé à Oued Namous, au sein de la base militaire B2-Namous (vers la frontière algéro-marocaine, près de Beni Ouenif), de 1962 à 1978 : « Mais B2-Namous est au Sahara ! Et le Sahara, comme on sait, y a pas beaucoup d’habitants, et les expérimentations de la France à B2-Namous ne gênaient pas du tout l’Algérie ! Au contraire ! Je dirais au contraire parce que ça apportait autour de B2-Namous une certaine activité, qui a disparu complètement quand nous avons fermé le centre. » Les habitants du Sahara sont considérés, de part et d’autre, sinon comme inexistants, du moins comme des citoyens de seconde zone. Loin d’être spécifique à la signature des accords d’Évian, l’argument d’un désert inhabité et vide a été réutilisé par les défenseurs de l’exploitation du gaz de schiste dans le Sahara, en 2015. Les habitants de la ville d’In Salah et des environs, mobilisés durant plusieurs mois pour demander l’arrêt des forages, avaient alors évoqué les essais nucléaires de la France sur le sol algérien, conscients que « le sous-sol saharien nourrit le Nord, qui laisse le poison au Sud ». La mémoire de ces événements est encore vive, ainsi que l’affirme le photographe Bruno Hadjih, qui a collaboré à la réalisation du film At(h)ome, dans une interview : les gens « se transmettent [cette histoire] encore aujourd’hui de père en fils, et de mère en fille, car ils subissent toujours, dans leur chair, les conséquences de ces essais nucléaires ». Cette facette des accords d’Évian ne correspond certainement pas à l’image glorieuse que l’on s’en fait habituellement — particulièrement en Algérie. Pour quelqu’un à qui l’on a inculqué les valeurs du nationalisme algérien et l’importance de la décolonisation, cette histoire constitue un véritable choc. Pour un lecteur familier de l’histoire algérienne, conscient de la complexité de la décolonisation et de ses prolongements, cela reste également un choc. Le roman national algérien acquiert un arrière-goût amer.

In Ekker, Tamanrasset (DR)

« C’est quoi cette chose ? C’est une étoile ? Un tremblement ? »

Le point de départ du film At(h)ome, sorti en 20131 réalisé par Elisabeth Leuvrey, est un travail documentaire du photographe Bruno Hadjih. Ce dernier parcourt la région de Tamanrasset et d’In Ekker à plusieurs reprises, entre 2009 et 2014, désireux, à l’origine, de travailler sur l’image du désert dans l’imaginaire occidental et sur des sujets liés à l’environnement. Il observe alors des phénomènes inhabituels : des roches déformées, comme de la lave, des animaux morts, comme momifiés. Des amas de barils sur le bord de la route Nationale 1, qui longe le site. Il photographie tout cela puis, au fil de ses rencontres, apprend qu’une bombe nucléaire souterraine a fait trembler le massif montagneux de Tawrirt Tan Afella 50 ans plus tôt, avant que le nuage radioactif n’irradie toute la région — et en premier lieu le petit village de Mertoutek, situé à une soixantaine de kilomètres. Le récit de l’enquête de Bruno Hadjih et ceux des villageois et nomades s’alternent et rythment le défilement des photos de Hadjih, portraits de celles et ceux qui racontent et images des paysages irradiés constituant la principale matière iconographique du film. Si les témoignages des « irradiés de Béryl » du côté français sont connus2, peu de choses existent sur les conséquences de cet accident sur le territoire algérien et ses habitants. Un premier film intitulé L’Algérie, De Gaulle et la bombe, réalisé par Larbi Benchiha en 2010, revient sur les essais nucléaires français dans le Sahara — notamment ceux de Reggane et Béryl. Ce documentaire, dont nous n’avons réussi à voir que la bande-annonce, semble adopter un angle historique. Les images d’archives des discours de De Gaulle y croisent les témoignages contemporains des militaires présents sur les sites des essais nucléaires, ainsi que ceux des habitants de la région.

« J’étais bergère, quand Tawrirt a sauté, et tout ce qui s’est passé je m’en souviens. Je gardais mes chèvres, c’est tout. Bien après on nous a dit que c’était la bombe…»

C’est dans le temps présent qu’At(h)ome prend racine. Une place centrale est accordée au récit oral, à la parole de celles et ceux qui content, dans leur langue, la manière dont ils ont vécu l’explosion de la montagne Tawrirt. Le récit en tamasheq (langue touareg) d’une femme est ainsi traduit dans les sous-titres : « Quand cette chose-là est arrivée… Ce dez dez dez dez

[le bruit du tremblement]… Que pensez-vous ? C’est quoi cette chose ? C’est une étoile ? Non, ce n’est pas une étoile. Un tremblement ? Non. C’est terrible cette chose-là. Et tout d’un coup, des traînées de fumée qui allaient dans un sens et dans l’autre. Dez, dez, dez, dez, dez. On s’est demandés : C’est quoi cette chose-là ?

Khalass, ça y est, on a pensé que les montagnes s’écroulaient. On a vu des hélicoptères voler dans tous les sens. C’était bruyant. Et tout d’un coup, on a vu une forme blanche qui est sortie de la fumée, comme une boule. Dez, dez, dez, dez, dez. On tremblait tous. Nous avons eu peur. Nous sommes partis en courant. Nous nous sommes cachés dans les arbres ! (elle rit) J’ai dit à ma tante : Fais tes prières, ça c’est la mort qui arrive.

Je lui ai dit : Je pense que c’est la mort qui est arrivée.

On a descendu l’oued. À notre arrivée, les gens étaient morts. C’est ça qui s’est passé. Moi j’avais sans doute dix ans, j’étais une petite fille. J’étais bergère, quand Tawrirt a sauté, et tout ce qui s’est passé, je m’en souviens. Je gardais mes chèvres et c’est tout. Bien après, on nous a dit que c’était la bombe. C’est vrai. »

L’incompréhension, d’abord. La mort et la maladie, ensuite. Depuis cette explosion, les habitants de Mertoutek ne cessent de compter et d’enterrer leurs morts. 17 au cours du premier mois suivant l’explosion. Les survivants observent, depuis des dizaines d’années, la façon dont la maladie ronge non seulement leurs propres corps, mais aussi ceux de leurs enfants. « Mana fahmine fiha walou. » Nous n’y comprenons rien. Sur la page Facebook de la localisation « Tawrirt Tan Afella », les commentaires d’anciens appelés de l’armée française présents au moment de l’explosion, aujourd’hui à la retraite, reviennent sur l’événement, photographies à l’appui. Les conséquences de l’accident sont également très lourdes pour ces personnes puisqu’elles étaient très proches du site de la bombe et durent prendre la fuite face à l’avancée du nuage radioactif. Si ces hommes n’évoquent pas explicitement les séquelles du nuage radioactif sur les réseaux sociaux et les forums, on le devine à travers leurs commentaires sur une photographie de l’accident : « Les 1er Mai se suivent… Le 1er Mai 1962 j’étais au Sahara, pas au pied du Tan Affella… juste un peu plus à l’ouest dans l’Ouarkziz…. » ; « Bonjour M., un sale jour, bonne fin de journée ! » ; « Un jour de deuil plus qu’un jour de fête ! »

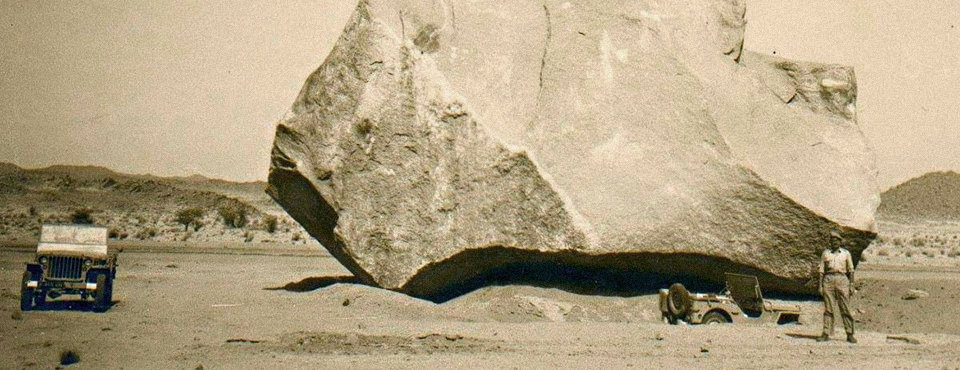

Un bloc de la montagne Tawrirt Tan Afella qui s’est détaché lors de l’explosion. Archives de Marcel Couchot.

Lors d’un colloque international sur les explosions nucléaires dans le Sahara algérien, organisé par le ministère des Moudjahidine — du nom des combattants de la guerre de libération nationale — en février 2010, à Alger, une victime française de l’accident de Béryl raconte ce 1er mai 1962. Au moment des essais, sa mission est de « sécuriser le site, éloigner et empêcher l’accès à la population locale ». Placé avec ses collègues à une dizaine de kilomètres de la montagne Tawrirt, il reçoit avec eux une « pluie de scories, comme de gros grains de sable ». Rapatriés à l’hôpital des armées de Clamart, ils apprennent que les doses reçues sont estimées à 600 millisievert (mSv)3. La limite actuellement admise par la réglementation française est de 1 mSv par an, pour la population. À 10 mSv, on demande la mise à l’abri des populations ; au-delà de 50, leur évacuation. À partir de 100 mSv, on parle alors de fortes doses, entraînant des conséquences directes et à long terme, sur le corps et la santé. Tout le monde ne sera pas évacué après Béryl, et certains membres du personnel scientifique et de l’armée resteront sur le site jusqu’en 1963, voire jusqu’en 1966, année du dernier essai nucléaire, « Grenat ». Les habitants de Mertoutek, eux, n’ont jamais été évacués et subissent, chez eux, les retombées de l’accident depuis plus de 50 ans.

Du campement d’expérimentation nucléaire au « camp de sûreté »

« Territoire d’expérimentation nucléaire de l’armée française, In Amguel devient un lieu central du dispositif de répression mis en place par le pouvoir algérien dès 1992. »

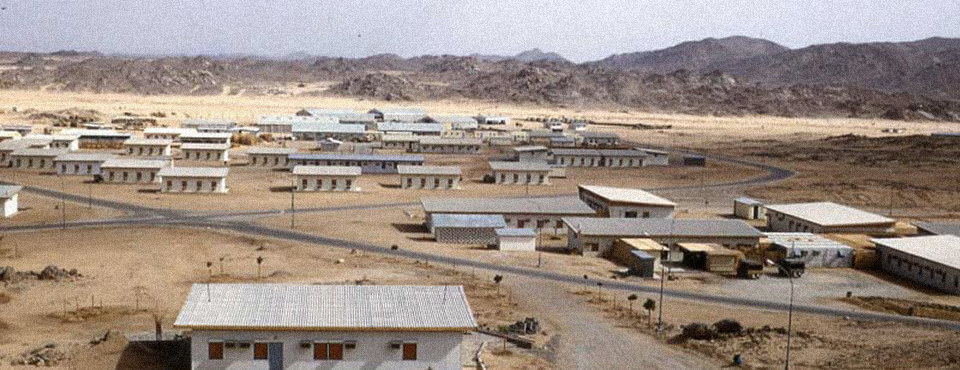

Dans ces échanges virtuels entre anciens appelés et ingénieurs de l’armée française, on apprend l’existence du campement Saint-Laurent à In Amguel, à environ 50 kilomètres du site de l’explosion de Béryl, servant de base de vie et d’expérimentations du Centre d’expérimentations militaires des oasis (CEMO) entre 1962 et 1963. Il est possible que ce campement ait été réutilisé à partir de 1992 par le pouvoir algérien afin d’y enfermer des milliers de détenus, arrêtés dans différentes villes, à la suite de la victoire du FIS, le Front islamique du salut (parti d’opposition islamiste) aux élections législatives, et de l’interruption du processus électoral sur une décision du pouvoir en janvier 19924. Les prisonniers avaient en effet été répartis entre In Amguel, Reggane et Oued Namous, sites pourtant contaminés par la radioactivité et les restes des essais chimiques et bactériologiques hérités de l’ancienne puissance coloniale. En l’absence d’infrastructures d’internement dans le désert, ces campements d’expérimentation de l’armée française ont pu représenter pour les autorités algériennes une solution répressive prête à l’emploi.

C’est à l’histoire des anciens détenus des camps du Sud, ouverts (ou réutilisés) dans les années 1990, que la seconde partie du film est consacrée. Arrêtés arbitrairement dans toute l’Algérie — sans mandat d’arrêt et en dehors de tout cadre législatif — en raison de leur participation ou de leur sympathie au FIS, ou simplement « parce qu’ils portaient une barbe », beaucoup se demandent encore pour quelles raisons ils se sont retrouvés dans ces camps. Légal depuis l’ouverture de l’Algérie au multipartisme en 1989, le FIS5 bascule dans la clandestinité suite à son interdiction après l’interruption des élections en 1991, puis sa dissolution en 1992. Les soutiens du parti sont alors considérés comme une menace à la « sûreté de l’État », accusation qui sera reprise tout au long du conflit des années 1990 à l’encontre de toute forme d’opposition à la posture du pouvoir, à ses méthodes de répression et de contrôle de l’information. Les hommes interviewés dans le film décrivent par le détail les conditions dans lesquelles ils sont forcés de vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années : enfermés dans des petites cabines, très chaudes durant la journée et très froides le soir, ils se rappellent de cette toux qui gagnait tout le monde à l’intérieur. À l’époque, ils ne savent pas encore que ce camp a été irradié en 1962 et que le taux de radioactivité des lieux les met en danger de mort. Comme les habitants de Mertoutek en 1962, ils l’apprendront plus tard. Ils seront relâchés de la même façon qu’ils ont été arrêtés, sans explications. L’incompréhension, encore une fois, se mêle à la maladie et à la souffrance des corps : sensation d’électricité au contact de l’eau, cancers, handicaps, etc. Certains sont morts des séquelles de la radioactivité, d’une mort que les survivants décrivent à leur tour comme lente et douloureuse. De retour dans leurs villes, ils font l’erreur d’emporter avec eux des pierres du site saharien, qu’ils trouvent belles, avant d’apprendre que ces roches sont radioactives — et qu’ils ont dès lors, à leur insu, contaminé leurs proches. Les camps du sud algérien font partie des réalités les plus invisibilisées du conflit des années 1990 (au même titre que la question des disparus, par exemple), peut-être parce qu’ils ne correspondent pas à une vision manichéenne de cette guerre, plus souvent mise en avant et plus visible dans le discours public6. Un comité de défense des internés des camps de sûreté (CDICS) a depuis été crée, mais l’histoire demeure méconnue, quand elle n’est pas niée.

Le campement Saint-Laurent à In Amguel, à environ 50 kilomètres du site de l’explosion de Béryl. (DR)

Territoire d’expérimentation nucléaire et chimique de l’armée française dans les années 1960 — condition invraisemblable pour une indépendance négociée — la zone d’In Amguel, comme celles de Reggane et de Oued Namous, devient un lieu central du dispositif de répression mis en place par un pouvoir algérien se sentant menacé par la victoire du FIS en décembre 1991. La frontière entre colonisation et période post-coloniale est poreuse. Les conséquences des essais nucléaires français et de l’accident de Béryl sont là pour nous le rappeler, au même titre que la réutilisation par l’État algérien de techniques répressives intégrant des camps d’internement, qui ne sont pas sans évoquer les méthodes de la France au moment de la guerre de libération nationale7. Sans chercher à comparer les deux périodes ou les deux conflits, il est important de souligner la façon dont un État indépendant s’inspire de l’État colonial qui l’a précédé, ne serait-ce qu’à travers la violence avec laquelle il gère et réprime un mouvement d’opposition, quel qu’il soit. C’est donc à une lecture à la lisière de l’histoire nationale du moment de la décolonisation, ainsi qu’à une lecture plus complexe de la « décennie noire » — la période de « guerre civile » en Algérie, qui s’étend du début des années 1990 au début des années 2000 —, que nous conduit le récit des essais nucléaires du Sahara, de leurs lieux et des trajectoires des individus qui y sont d’une certaine façon liés depuis 1962, ou depuis 1992, à aujourd’hui.

Photographie de bannière : nuage radioactif de Béryl. (DR)

Photographie de vignette : village de Mertoutek. Bruno Hadjih / Picturetank.

- Le film a été projeté peu de fois en Algérie : à Béjaïa en 2014, à Alger et Annaba en 2016, à l’occasion de festivals de cinéma. Distribué depuis 2016 en France par Les écrans du large, il fait l’objet d’une tournée de projections en France et existe en DVD. Le projet prendra la forme d’un ouvrage et d’une exposition en 2018.[↩]

- L’histoire du personnel et des militaires présents sur le site au moment de l’explosion de Béryl a fait l’objet d’un téléfilm en 2006, Vive la bombe !, diffusé sur plusieurs chaînes françaises entre 2007 et 2010, ainsi que d’un ouvrage collectif, Les irradiés de Béryl, publié en 2011.[↩]

- Ce témoignage est cité dans un article du quotidien algérien El Moujahid.[↩]

- Plusieurs ouvrages et articles abordent la période des années 1990 en Algérie. Voir Jacob Mundy, Imaginative Geographies of Algerian Violence, Stanford University Press, 2015 ; Myriam Aït-Aoudia, L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992), Paris, Les presses Sciences Po, 2015.[↩]

- À propos du FIS, se référer aux articles de Myriam Aït-Aoudia sur la genèse du parti et sa participation aux premières élections pluralistes algériennes, dans la revue Politix.[↩]

- Des associations de défense des droits de l’Homme et des collectifs citoyens mènent tout de même un travail de recherche et de terrain depuis de nombreuses années pour faire exister ces réalités. Parmi elles, le collectif des familles des disparus en Algérie, et Algeria Watch.[↩]

- À ce sujet, lire les travaux de Sylvie Thénault et Emmanuel Blanchard sur les camps d’internement et de regroupement pendant la guerre d’Algérie.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Assia Djebar — la mémoire est une voix de femme », Jonathan Delaunay, avril 2017

☰ Lire notre article « Bure réenchante la lutte antinucléaire », Gaspard d’Allens, juin 2017

☰ Lire notre entretien avec l’association française Survie : « Il n’y a pas de bases militaires africaines en France », novembre 2016

☰ Lire notre article « Mohamed Saïl, ni maître ni valet », Émile Carme, octobre 2016

☰ Lire notre entretien avec André Bouny : « Agent orange, le déni reste total », février 2016

☰ Lire notre article « Serge Michel — amour, anarchie et Algérie », Émile Carme, février 2015

☰ Lire notre article « Tuer pour civiliser : au cœur du colonialisme », Alain Ruscio, novembre 2014