Entretien inédit | Ballast | Série « Littérature du travail »

Les éditions Plein Chant ont vu le jour en 1970. Elles campent quelque part sur les bords de la Charente. À leur tête ? Edmond Thomas. L’homme, libertaire né en 1944 et manœuvre, dans sa jeunesse, dans des ateliers de reliure industrielle, se fait l’écho des voix oubliées, négligées et dédaignées de la poésie, du monde du travail ou de la bohème. Entre contestation et dérision, son catalogue fourmille de textes voués « à une diffusion confidentielle » : « ils ne font appel ni aux ressources de la mode, ni à la sensibilité du jour, ni aux procédés littéraires qui leur assureraient le succès du nombre ». Les livres sont soignés, cousus et brochés main. L’encre est d’un noir pur, sans recours au numérique. « Si la littérature ouvrière est née dans l’échoppe ou l’atelier, si elle s’est développée ensuite à travers des livres de paysans (presque tous petits propriétaires, il est vrai), d’instituteurs, d’employés divers, de fonctionnaires, c’est que les structures sociales se sont compliquées mais aussi qu’à ces niveaux une certaine liberté de penser restait possible. Il n’y a cependant pas d’ambiguïté ; de quelque côté que l’on se tourne, elle est toujours issue du peuple, du monde de la misère et de l’exploitation », écrivait Edmond Thomas en 1980. Nous nous sommes entretenus avec lui dans le cadre de notre série « Littérature du travail ».

[deuxième volet : « Quand la classe ouvrière écrit : deux historiens en discussion »]

La formule « Voix d’en bas », je l’ai empruntée à un ouvrier poète du XIXe siècle. Mais pour bien comprendre l’histoire, il faut dire comment et pourquoi j’ai imaginé l’anthologie puis la collection auxquelles j’ai donné ce nom. En 1958, à 14 ans, muni du Certificat d’études primaire, j’ai subi un an d’apprentissage des métiers du fer, suivi d’une embauche comme manœuvre dans une usine de fabrication de livres scolaires, Brodard et Taupin, qui était aussi l’imprimeur de la « Série Noire » et du « Livre de Poche ». Dans les rebuts, on trouvait des exemplaires défectueux dont je me régalais. À l’époque, je lisais un peu n’importe quoi, mais surtout des polars et de la science-fiction. Il me vint un jour par ce canal les Paroles de Prévert. Ce fut un premier choc vers la poésie, la pensée contestataire… et l’incitation à m’y lancer. La curiosité me poussa vers les boîtes des bouquinistes où je trouvais beaucoup de recueils de poèmes. Je regardais aussi le reste. Je tombai sur le Nouvel âge littéraire d’Henry Poulaille. Autre choc : des ouvriers écrivaient ! Ce bouquin me fut un guide. Parmi d’autres de toute sorte, je commençai à rassembler leurs livres. Je découvris que des artisans du XIXe les avaient précédés. Ils furent joints à l’ensemble du fonds, en constante évolution. À une époque où les livres d’occasion étaient réellement d’occasion, tout mon argent de poche y passait.

Jusqu’à rassembler la matière suffisante pour élaborer une anthologie…

Quelques années plus tard, je fis la connaissance de François Maspero, client de la librairie « d’anciens » où je travaillais alors. Lors d’une discussion, il m’encouragea à rassembler les poètes du XIXe dont je lui parlais. Je pris l’un d’entre eux, Savinien Lapointe, ouvrier cordonnier, comme porte-drapeau. Avec ces « Voix d’en bas », mon choix s’effectuait uniquement sur la condition sociale de ces ouvriers qui, d’ailleurs, étaient le plus souvent des artisans, parfois légitimistes1 ou, après 1852, admirateurs de Napoléon III. Dans mes recherches, les ouvriers d’usine étaient rares.

Pourquoi ?

« La collection

Voix d’en basperdure avec un lectorat qui s’amenuise d’année en année, faisant lentement retomber l’aventure dans l’oubli d’où elle était sortie… »

Très certainement parce que leurs métiers, plus urbains, leur laissaient moins de loisirs et de moyens, que leurs logements insalubres les rendaient moins libres de leurs mouvements comme de leur personne, et qu’ils étaient en peine de trouver le temps ou le goût d’écrire. Pour la majorité, ils étaient davantage soumis à l’exploitation patronale. J’avais donc choisi, sur un ensemble de plusieurs centaines, 120 poètes et chansonniers ayant publié un ou plusieurs livres entre, environ, 1830 et 1880, avec un point culminant autour de 1840. J’avais alors déniché peu d’ouvriers prosateurs, sinon des auteurs de manuels professionnels supposant un niveau social un peu différent, comme celui de chef d’atelier, ou des rédacteurs de pamphlets politiques et d’articles de journaux comme le furent ceux de l’Atelier, le premier grand journal ouvrier, tué par Badinguet [surnom satirique de Napoléon III, ndlr], après dix ans d’existence et une activité de critique sociale formidable. Il y avait aussi quelques autobiographies, notamment de compagnons. L’ensemble formait la production oubliée d’éléments d’une classe sociale constituée, faite de voix individuelles. Mais, par là même, et dans une certaine mesure malgré eux, ces ouvriers étaient isolés dans leur classe.

Dans quelle mesure ?

Les exemples abondent des insinuations qu’ils recevaient sur leur supposé désir de parvenir, de singer les bourgeois. D’ailleurs, ça me rapprochait d’eux : j’y voyais une bohème ouvrière moins soumise. Et je cherchais, comme eux, à atteindre la parole qui me semblait avoir été, sinon confisquée, du moins fortement découragée par les classes « d’en haut ». Ceci, toutefois, vaut pour le XIXe siècle. Au XXe, les écrivains ouvriers étant passés de la poésie à la prose furent parfois regardés avec un certain mépris comme « le prolétariat de la littérature ».

Comment s’est constitué le catalogue de cette collection ?

J’avais créé en 1971 une revue de poésie, Plein Chant, que j’imprimais avec un duplicateur à encre. Après la publication de l’anthologie Voix d’en bas, et au moment d’accéder à de vrais moyens techniques d’impression, l’idée me vint de prolonger le travail de Poulaille, que j’avais rencontré au début des années 1970, et de réunir de nouveau dans une collection les auteurs qu’il avait défendus, en y joignant des nouveaux. Ce fut donc le projet de la collection « Voix d’en bas », qui perdure avec un lectorat qui s’amenuise d’année en année, faisant lentement retomber l’aventure dans l’oubli d’où elle était sortie… La découverte des premières éditions doit beaucoup au Nouvel âge littéraire de Poulaille, qui a été pour moi ce qu’autrefois le catalogue de Manufrance était pour les bricoleurs — avec le bémol que je ne pouvais pas passer commande. Il fallait aller à la recherche des livres avec pour boussole la garantie de qualité qu’en donnait Poulaille. Avant que je passe à l’acte éditorial, des années se sont écoulées, durant lesquelles j’ai accumulé les livres, de la documentation. J’ai eu la chance, ou plutôt l’opportunité, vers 1970, de récupérer tout un ensemble constitué par un important militant syndicaliste de l’horticulture, Adolphe Hodée, après son décès malheureusement. Ainsi circulent les livres de génération en génération, la plupart du temps hors de l’environnement familial. En cumulant les recueils des ouvriers poètes du XIXe siècle et les livres des écrivains prolétariens du XXe, j’avais formé une base assez solide d’un bon millier d’ouvrages ayant été publiés au moins une fois par le passé. Les écrits nouveaux provinrent de trois sources principales : la réception de manuscrits venant de lecteurs de la collection « Voix d’en bas », la rencontre d’héritiers soucieux de servir la mémoire d’un ascendant, mes demandes directes aux vivants. Il y eut aussi des suggestions amicales en faveur d’écrivains oubliés ou inédits, pas toujours suivies de réalisation.

[Illustration de couverture de L'Empereur parti, les généraux restèrent, de Theodor Plievier | Plein Chant]

Vous écriviez, dans Voix d’en bas, que « la littérature ouvrière est bien une littérature de classe ». Elle ne compterait, poursuiviez-vous, « pas de précurseurs, pas d’avant-garde, pas de virtuose ni même de ténors », mais « les premiers témoins et les premiers acteurs ».

Une collection qui porte le titre « Voix d’en bas » rassemble forcément des livres qui, par le regroupement de leurs auteurs, démontrent bien l’existence d’une littérature de classe. Ces auteurs sont les premiers témoins de la condition ouvrière et paysanne puisqu’ils en sont aussi, comme tous leurs camarades qui n’écrivent pas, les premiers acteurs. Les notions de précurseurs, d’avant-garde et de ténors sont plus vagues et discutables. Poulaille voyait en Charles-Louis Philippe, Neel Doff, Émile Guillaumin, Marguerite Audoux et beaucoup d’autres « écrivains du peuple » des précurseurs de la littérature prolétarienne française des années 1930. Il prêchait un peu pour sa paroisse ! J’appelle pour ma part « précurseurs » des écrivains ou penseurs qui se sont mêlés au mouvement sans jamais avoir travaillé de leurs mains, ou qui n’ont pas eu le projet d’entrer en littérature mais qui ont participé à la dénonciation générale de l’exploitation des travailleurs. Je pense par exemple à l’écrivain socialiste Marcel Martinet, l’un des premiers à se pencher sur la question, à des activistes comme Fernand Pelloutier, à des syndicalistes révolutionnaires, à des historiens engagés du mouvement ouvrier ou encore des gens comme Flora Tristan. Ceux-là ne doivent pas être confondus avec les écrivains populistes de l’entre-deux-guerres2 : eux, c’étaient des bourgeois brodant sur un supposé pittoresque de la vie du peuple.

Vous ne les faites donc pas vôtres ?

Je les rejette de mon panthéon, comme l’avait fait Poulaille bien avant moi. Ce qui sépare la littérature prolétarienne de la littérature bourgeoise, c’est son contenu qui tient davantage du témoignage que de la littérature de création, y compris dans les romans qui sont le plus souvent porteurs d’éléments vécus, d’autobiographie. C’est là sa singularité. Et c’est ce qui l’a toujours éloignée d’un large public demandeur de rêves, d’œuvres de pure imagination, alors que dans sa propre classe on lui reprochait de resservir un quotidien désespérant.

Et pour « l’avant-garde », les « ténors » ?

« Les utopistes sont à jamais d’utiles rêveurs qui font réfléchir. Mais ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il y a de positif dans les actes individuels et les actions communes. »

À mon sens, l’avant-garde de la littérature prolétarienne n’existe pas, sinon dans l’allusion de Poulaille aux précurseurs. Mais ce serait une avant-garde sans auto-proclamation. Quant aux ténors, il y en eut : ils sont connus. Ce sont ceux qui ont « réussi » socialement. Nommons Giono, Guilloux, Guéhenno et Dabit, dans une moindre mesure, que le succès éloigna plus ou moins de leurs origines. Il n’y a pas à juger ceux-là, ils ont chacun fait œuvre. Ils n’ont pas trahi, ils ont été poussés par leur talent, par le mouvement social général, incontrôlable, et ont laissé souvent, eux aussi, des témoignages de première main grâce à une certaine fidélité à leurs ascendants et à leur histoire. L’habileté professionnelle acquise par ces derniers ne fait pas d’ombre aux travaux plus centrés des écrivains que j’ai édités ou réédités dans la collection « Voix d’en bas » : ils ont des talents, non pas modestes, mais moins dans l’air du temps, avec chacun son écriture, sa syntaxe, son vocabulaire, ses qualités et ses défauts. Il y a des défauts, des maladresses, qui parlent plus que de hautes qualités techniques. La rugosité de certains textes correspond davantage au contenu décrit qu’à un ciselage savant, brillant, qui les banaliserait, leur ôterait leur identité profonde, leur authenticité, dirait Poulaille. C’est un domaine où les décisions de publication sont parfois complexes. Sans doute en est-il de même dans toutes les officines d’édition. Ces décisions sont nécessairement subjectives et j’assume les miennes. Si je ne m’étais pas senti capable de faire ces choix, je n’aurais jamais publié ne serait-ce que le premier volume, L’Ascension de Lucien Bourgeois, prolétaire aux cent métiers et autant de misères, qu’il conte avec une pudeur et une réserve rarissimes en littérature. J’ajoute que j’ai refusé beaucoup de manuscrits rédigés à la mode du moment et renoncé à rééditer des livres des prolétariens du groupe de Poulaille, dont l’écriture ou l’inspiration me sont apparues trop proche de celles des populistes ou des auteurs à gros tirage de leur temps.

En parlant d’une littérature du travail, ouvrière, prolétarienne, on pense spontanément à une littérature urbaine et industrielle, à une littérature militante voire partisane. Dans un entretien, vous insistiez pour votre part sur la mise en évidence d’une condition sociale qui n’est pas réductible à la politique. Qu’entendiez-vous exactement par là ?

La question que vous posez nous ramène au débat des années 1930, entre la conception libertaire ouverte de Poulaille et la littérature dirigée de propagande soviétique. Si j’ai voulu reprendre à ma façon le travail de Poulaille, c’est que ma formation politique s’est faite comme la sienne : sur le tas. Ce sont les anarchistes, par leurs écrits plus que par leur fréquentation, qui m’ont amené, outre à porter regard sur la condition des miens et sur la société, à détester toute pensée politique, fût-elle porteuse de promesses pour le bonheur futur de l’humanité. La hiérarchisation sociale amène toujours en tête de la pyramide des dictateurs plus ou moins hallucinés par l’exercice du pouvoir qu’ils exercent sur leurs administrés. Les théoriciens politiques sont du même bois. Leur opportunisme, leurs salades rhétoriques ou leur langue de bois n’ont jamais touché une seule fibre en moi. Je pense que l’humanité ne sera jamais assez mûre ni consciente pour sortir de cette mélasse. Je vois en Marx un remarquable enquêteur, mais l’interprétation de ses théories a permis, sinon entraîné, toutes les exactions que l’on sait — il n’y a pas pour moi à revenir là-dessus. Les utopistes sont à jamais d’utiles rêveurs qui font réfléchir. Mais ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il y a de positif dans les actes individuels et les actions communes, comme ce qu’il y a de travail dans les œuvres de l’esprit, dans l’art, dans la production courante, dans toute chose. C’est pourquoi je vois ai parlé du syndicalisme révolutionnaire : l’une des rares entités qui ait semé de la bonne graine et apporté au mouvement social une vraie technique de lutte contre le capital, l’action directe. Mais il y a là un autre débat qui risque de finir en discussion de comptoir, et je n’y entrerai pas !

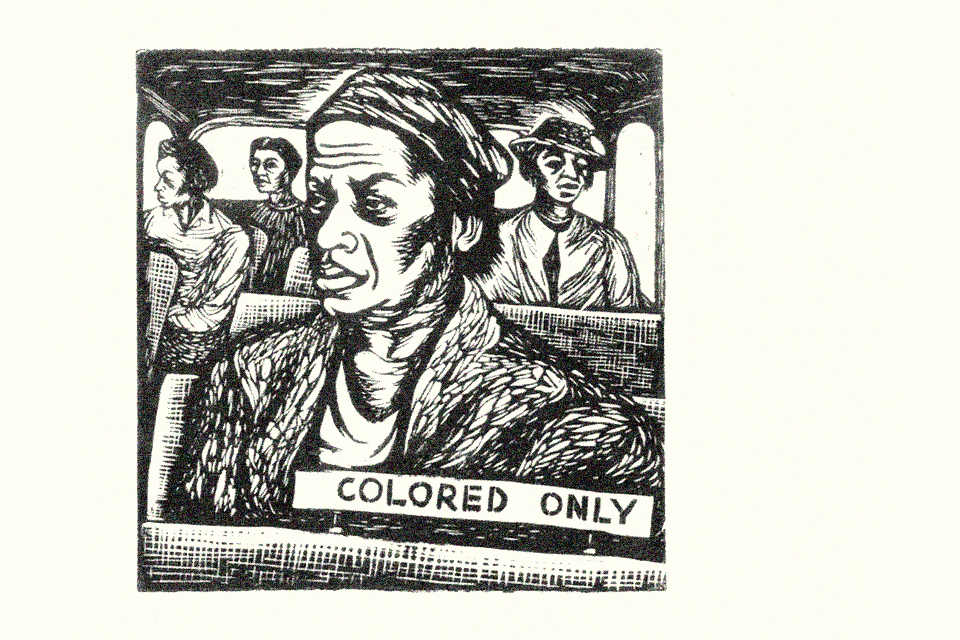

[Illustration de couverture de Cœur indigné, de Charles Denby | Plein Chant]

En quoi les livres que vous éditez portent la marque de ces réflexions personnelles ?

Cela tient aux sentiments exprimés par des hommes et des femmes de bonne volonté, qui ne demandent pas d’étiquette et vivent avec un grand souci simplement humaniste, avec les combats quotidiens et les luttes sociales qui leur sont imposés par des situations inacceptables. Ce que j’ai voulu faire en éditant ces textes, c’est, à l’aune des moyens financiers mis en œuvre, redonner la parole à quelques-uns d’entre eux pour montrer des expériences particulières de vie et dénoncer, après combien d’autres, les dysfonctionnements sociaux. Ma philosophie, si j’en ai une, repose sur la recherche de l’équilibre entre l’individuel et le collectif, la place de toutes les libertés dans cette permanente opposition. Vaste programme sans grand avenir, n’est-ce-pas ?

Quels livres de votre maison d’édition vous sont particulièrement chers ?

Il serait fastidieux d’entrer dans le détail pour chaque catégorie, d’autant que certains des « élus » ne parurent pas toujours dans la collection dont nous parlons. Ainsi, par exemple, je fis entrer dans les « Gens Singuliers » le merveilleux petit livre d’Eugène Baillet, De quelques ouvriers poètes [1898] et dans la collection « Type-type », qui se veut plus typographique que les autres, la reprise d’un volume des « Voix d’en bas », l’Histoire de ma mère et de mon oncle Fernand, du mineur de fond borain, Constant Malva, considéré par Barbusse, Poulaille — et moi… —, comme un des chefs‑d’œuvre du mouvement. Je pense aussi à Zo d’Axa et à Victor Serge, réédités dans cette même collection Type-type à une époque où la section tardive « Précurseurs et Militants » de la collection « Voix d’en bas » était encore loin d’avoir été créée. Et il y eut enfin les numéros thématiques de ma revue Plein Chant consacrés à plusieurs ouvriers écrivains — Georges Hyvernaud, Marius Noguès, Marcelle Delpastre ou Ilarie Voronca. Les textes qui me semblent les plus emblématiques sont presque aussi nombreux que les textes édités. J’hésite à choisir pour ne blesser aucune mémoire ni aucun vivant, pour ne pas donner l’impression d’établir un palmarès quand, au fond, tous me sont chers !

Quelles ont été les conditions matérielles de votre travail d’éditeur et quelles sont-elles aujourd’hui ?

« Ma philosophie, si j’en ai une, repose sur la recherche de l’équilibre entre l’individuel et le collectif, la place de toutes les libertés dans cette permanente opposition. »

Ma démarche a été en deux temps, toujours la même, mais longtemps ralentie par le volet alimentaire de mon métier, alors dénommé « imprimerie de labeur ». Ça a été travailler pour une douzaine de petits éditeurs, m’obligeant à reproduire les textes de mes éditions tels quels, faute de temps pour les présenter, les situer et parfois même les relire suffisamment pour une meilleure chasse aux coquilles. Depuis une douzaine d’années l’attention portée à la mise au point des livres a pu enfin prendre son temps. J’ai été aidé en cela par deux personnes dont l’importance est à saluer : Camille Estienne, dont l’investissement intellectuel et la participation bénévole et active durant trois ans m’ont incité, à partir de fin 2013, à poursuivre un travail que j’étais prêt à abandonner, et Daniel Roy, fidèle lecteur et relecteur de toujours, agent logistique à de nombreuses occasions. Son amitié me permet aussi de poursuivre dans les difficultés de l’âge ce travail sous-tendu de passion artisanale, assez critiquable, il faut le dire, dans son aspect commercial, puisque le problème de la diffusion, et toutes les tentatives d’être à son diapason, ont lamentablement avorté. Cela tient à mon peu d’appétit pour la réussite et à mon inaptitude à la gestion comme on l’entend de nos jours. Pour simplifier, c’est un peu comme si j’attendais que les livres fassent leur chemin tout seuls.

Mais le silence médiatique qui entoure votre intégrité et votre témérité éditoriales, comment le vivez-vous, au fond ?

Il y a un certain ressentiment devant l’échec presque total pour obtenir un écho auprès des services de presse — ces livres que l’on envoie aux critiques comme des bouteilles à la mer. Je n’intente ici de procès à personne. Les raisons objectives de cet état de choses sont bien connues depuis Villon : « Il n’est bon bec que de Paris ». On peut y ajouter la sursaturation de la production de livres qui étouffe les libraires, lesquels ne peuvent plus s’occuper de contenu mais uniquement de gestion et de rotation des stocks, et, surtout, sont amenés à renoncer à la tenue de tout petits comptes face à ceux des grands distributeurs. À ce jour, il n’y a pas dix libraires qui défendent encore mes livres. Le bouche-à-oreille est aussi en voie, sinon de disparition, du moins d’inefficacité. J’ai dû réduire mes tirages de moitié au fil des années. Il n’y a rien de tragique dans tout cela et, au vrai, le bilan de mon activité après cinquante ans d’efforts reste assez modeste, dans le domaine qui vous intéresse comme dans les autres. Le catalogue « Voix d’en bas » atteint difficilement les cent titres, même en y ajoutant ceux de domaines frères qui ont paru dans d’autres collections.

[Illustration de couverture de Mon village, de Philippe Valette | Plein Chant]

Et qu’en est-il de la diffusion ?

À propos de la mauvaise diffusion, je n’ai pas de sentiment de culpabilité, n’ayant vu anciennement personne concurrencer mes choix basés sur la condition sociale des écrivains choisis, donc pas d’autre chance pour ces livres d’être mieux servis ailleurs. François Maspero n’a aucunement été un concurrent avec sa si belle collection des « Actes et Mémoires du peuple », davantage orientée vers des militants et dans laquelle il a accueilli l’anthologie Voix d’en bas, à l’origine de ma collection ! C’est malgré tout de l’amertume que j’emporterai pour n’avoir pas donné à « mes » auteurs le lectorat qu’à coup sûr ils méritaient et mériteront toujours — à moins que la sensibilité des lecteurs, qui se modifie, d’âge en âge, d’une mode à une autre, ne leur permette plus d’être appréciés. Cela ne m’empêche pas de penser avoir été simplement un relais qui, s’il n’attend pas d’être repris rapidement, le sera peut-être un jour ou l’autre, dans la même forme ou dans une autre forme, comme je l’ai pratiqué moi-même pour un bon nombre de livres de mon catalogue, toutes collections confondues.

Vous citez Villon, et le rôle de Paris. L’éditrice Maud Leroy nous expliquait, au cours d’une rencontre, apprécier les temporalités imposées par son lieu de travail et d’habitation, dans les Baronnies provençales. À l’écart, donc. Depuis cinquante ans, vous vivez et travaillez pour votre part dans les Charentes, loin des centralités éditoriales. Qu’est-ce que ça implique ?

Je vous ai indiqué les raisons d’une mauvaise diffusion sans omettre ma responsabilité. Elle tient aussi en partie, bien évidemment, à l’éloignement d’un grand centre urbain. À Paris ou dans de nombreuses grandes villes, avec la proximité d’un public potentiel, voire d’un bénévolat plus nombreux, le problème aurait certainement été différent, mais le premier écueil aurait été d’y trouver un local à la fois suffisamment spacieux et financièrement abordable. Avec un grand besoin de réalisation personnelle à un moment où j’étais sans emploi, avec aussi un fort désir de ruralité, et sans aucun moyen financier, j’ai été sauvé en trouvant à Bassac, village de 500 habitants, un loyer équivalent à 30 euros par mois durant près de vingt ans ! Allez trouver cela aujourd’hui ! Il y aurait une condition devenue légalement impossible à appliquer : la propriétaire imposait que je ne lui fasse aucune demande de travaux. La maison était très délabrée mais j’étais bricoleur. J’ai joué le jeu. J’ai lentement évolué vers plus de professionnalisme en passant, de l’impression rustique sur duplicateur au ronéo, puis à l’offset. Cela m’a permis, il y a trente ans, d’acquérir dans le même village la maison où je vis aujourd’hui. Déjà l’accumulation de livres, de bibliothèque ou du stock produit, et de machines, m’ôtait toute envie d’un déménagement lointain qui eût été coûteux. Je redémarrais alors en repartant de zéro avec des dettes, ce qui était nouveau pour moi. J’ai mis vingt ans à les résorber, puis ne pouvant plus faire face aux charges sociales après l’arrêt de l’activité alimentaire, j’ai créé l’association des Amis de Plein Chant, qui tire ses revenus uniquement des ventes du fonds antérieur et de celles, déficitaires à chaque parution semestrielle, des « nouveautés ». Ainsi la production peut-elle quand même se poursuivre. Mais j’ignore pour combien de temps.

[Lire le quatrième volet | Les pauvres du monde entier — le journal de Françoise Ega]

Illustration de bannière : gravure sur bois de Roger Moor, extrait de la couverture d’Un mineur vous parle, de Constant Malva | Plein Chant

- Le courant légitimiste est favorable au rétablissement de la royauté par l’aîné des Capétiens. Il naît en 1830, en réaction à l’intronisation de Louis-Philippe et de l’instauration d’une monarchie parlementaire, après le renversement de Charles X suite à l’insurrection des « Trois glorieuses » [ndlr].[↩]

- L’école littéraire populiste est promu à la fin des années 1920 par les écrivains André Thérive et Léon Lemonnier, respectivement auteurs du Manifeste du roman populiste (1929) et de Populisme (1931). En réaction à l’analyse psychologique très présente dans le roman bourgeois, ils entendent mettre en avant, avec réalisme et bienveillance, le peuple comme sujet principal et le milieu populaire comme décors [ndlr].[↩]

REBONDS

☰ Lire notre texte « J’ai quitté les rondes paisibles — journal d’un ouvrier », Louis Aubert, mai 2023

☰ Lire notre texte « C’est la grève ! », Jean-Pierre Levaray, février 2023

☰ Lire notre article « Le monde des laborieux », Éric Louis, janvier 2022

☰ Lire notre reportage « À la rencontre des Éditions des Lisières », Camille Marie et Roméo Bondon, juillet 2021

☰ Lire notre article « Georges Navel, la liberté sous les ongles », Roméo Bondon, mai 2021

☰ Lire notre entretien avec les éditions Libertalia : « Nous sommes las des querelles intestines », mai 2019