Série « Littérature du travail »

Dans les années 1950, Carolina Maria de Jesus écrivait. Elle tenait au Brésil un journal dans lequel elle consignait sa vie quotidienne, celle de sa condition de femme noire mère de trois enfants qui, pour récolter les quelques sous nécessaires à leur survie, ramassait des papiers. En 1960, elle publia des extraits de ce journal, Le Dépotoir, qui devint un « best-seller » mondial et fut traduit en français début 1962. De l’autre côté de l’océan, à Marseille, en mai 1962, une autre femme noire entamait son journal par ces mots adressés à cette sœur brésilienne : « Mais oui, Carolina, les misères des pauvres du monde entier se ressemblent comme des sœurs ; on te lit par curiosité, moi, je ne te lirai jamais ; tout ce que tu as écrit, je le sais. » Ce journal, c’est Lettres à une Noire de Françoise Ega (née en 1920 et disparue en 1976), réédité en 2021 par les éditions Lux. Cette œuvre littéraire d’une extrême richesse nous plonge dans la vie de ces jeunes femmes antillaises placées comme domestiques dans des familles blanches et bourgeoises, et appréhende l’expérience vécue des rapports de classe, de genre et de race. Dans le cadre de notre série « Littérature du travail », nous en publions un extrait.

[troisième volet : « Les voix d’en bas : discussion avec les éditions Plein Chant »]

Carolina, hier c’était l’Ascension. Dans l’église de mon quartier, j’ai vu une fille de ma race qui sanglotait après la communion. Cela m’a remué les tripes, j’ai voulu savoir qui elle était et ce qu’elle faisait là, dans la banlieue de Marseille, avec sa robe de plein été alors qu’il faisait encore assez frais et que je supportais un gros pull-over. Elle a souri. J’ai parlé patois, cela l’a mise en confiance. Elle m’a raconté qu’« on l’a fait venir ».

« Qui ça, on

! m’écriai-je.

– Une dame qui m’a payé le voyage ! Je dois rembourser 150 francs par mois ; j’en gagne 220, il m’en reste 70 pour m’équiper. J’ai deux gosses au pays, j’étais vendeuse dans un snack, je ne suis pas mariée, vous savez ce que c’est ! Je suis venue pour essayer d’envoyer de l’argent à ma mère pour élever les petits et il me faut rester huit mois avant de le faire ; j’ai été en ville deux fois et mes 70 francs se sont envolés. Le taxi que j’ai pris la première fois m’a fait faire un long détour, j’en ai eu pour dix francs ! Ça me donne le cafard ! « Je ne voyais pas la France ainsi ! Et puis qu’est-ce que je bosse ! Jusqu’à 10 heures le soir ! Je me lève à 6 heures le matin, je n’ai même pas le temps de manger ! »

Carolina, mon sang bouillonnait !

« Comment, vous vous laissez faire ainsi ! Qu’est-ce que c’est que ce trafic humain ! Avez-vous un contrat de travail ? Êtes-vous à la Sécurité sociale ?

– Non ! la dame m’a dit que dans trois mois, elle va me déclarer ! La camarade qui a donné mon adresse à ma patronne est comme moi ; pas avant trois mois, m’a-t-elle dit. Mais elle, ce n’est pas pareil, elle a des parents à Marseille. »

[Elizabeth Catlett, Special Houses, 1946]

En effet, il y a beaucoup de filles que l’« on fait venir » à Marseille. Elles laissent les îles pour une destinée meilleure. Je les vois, et c’est toujours la même chose, elles sont achetées presque pour un certain temps. Ces dames font comme toutes leurs compagnes aisées, elles ont une bonne antillaise plus souple et plus isolée que la bonne espagnole d’antan. Il y en a quelques-unes qui tirent de bons billets à cette loterie, elles tombent sur des gens pleins de dignité et d’humanité. Il y en a d’autres, ce sont les plus nombreuses, qui ploient sous le joug. Celle-ci raconte comment elle est astreinte à nettoyer les vêtements intimes de sa dame, sous peine de sanctions. Telle autre mange debout. Telle autre est emmenée dans un chalet de montagne et doit aller à la source chercher de l’eau, qu’elle trouve après avoir enlevé la neige à coup de pioche. Mon mari a rouspété : j’aurais dû rester chez moi. « Pourquoi aller grossir les rangs de ce bétail humain ? » dit-il. C’est bien simple : je ne pourrai jamais en parler en connaissance de cause si je ne sais pas ce que cela est.

Et voilà, j’ai repris les gestes ancestraux, Carolina, je suis de ton calibre et le boulot ne m’effraie pas. Pour me stimuler, en allant travailler, je me paie le luxe d’un café. Cela ne coûte que 40 centimes. Pour gagner 40 centimes, il me faut travailler douze minutes, en douze minutes je fais des montagnes de vaisselle ! Comme le café gagné me semble bon ! Et combien malheureuses celles qui toute leur vie sont réduites à cette comptabilité. Les gens qui ont de l’argent à profusion n’y pensent pas. Celles qui comme toi et moi ne connaissent que des lendemains incertains, mais possèdent la liberté, la possibilité de se rebiffer, de refuser la condition d’esclave, sont des bienheureuses. Combien je plains les pauvres filles à qui l’on dit : « Il y a du café tant que vous voudrez après le service. » Devant leur détresse, une peine immense m’envahit.

*

Voilà deux mois que je suis femme de ménage et ce n’est pas drôle, Carolina. J’ai chassé le naturel, il est revenu au galop ; à ma patronne, je ne parle pas que de cire, de savon de Marseille et d’épingles à linge. Je la sens un peu déçue. Son amie en a « une » qui parle très mal le français et est très naïve, c’est chou ! Moi, je lui parais bizarre, cela la rend nerveuse et un peu méchante. Elle me demande :

« Avez-vous fini le vestibule ?

– Oui, madame. »

C’est le signal ; elle prend un tapis poussiéreux et se met en devoir de le secouer à l’endroit que je viens de faire reluire ! Alors il me faut recommencer. Si je le dis à la maison, mon mari va crier « Reste chez toi » et il va mettre ma mobylette en panne ! Si je reste chez moi, je ne pourrai jamais voir jusqu’où peut aller la bêtise humaine. Le lundi, je nettoie à fond un salon avec, comme entrée en matière, le brossage à la main d’un lourd tapis. Il paraît que l’aspirateur abîme les fibres de ce précieux ornement. Moi, je crois que c’est pour mieux me voir ployer à terre. Le mardi, quand tout est reluisant, madame fait son raccommodage et des centaines de petits bouts de fil s’incrustent dans la laine du tapis que j’ai tant de mal à nettoyer. Elle dit négligemment : « Il faut que je pense à mettre un vieux drap devant mon fauteuil de raccommodage ! » Elle oublie toujours ! Alors je fais mine de prendre l’aspirateur ; elle dit : « J’ai besoin de l’aspirateur pour le salon ! Prenez la petite brosse ! » « Ploie tes reins, ma fille, je te donne deux francs de l’heure pour cela. » Je suis un cobaye volontaire, je rengaine mon envie de mettre mon tablier au mur et je recommence à brosser. Là, je me demande comment cela doit se passer pour mes sœurs qui n’ont nulle part où se réfugier en cas de révolte, qui sont obligées de rester nuit et jour en compagnie de telles bonnes femmes parce qu’elles ont un voyage à rembourser ! Carolina, c’est affreux. Carolina, quand, toi, tu ployais ton buste sur les poubelles, au moins tu n’avais personne à tes trousses pour voir si tu étais bien cassée en deux et c’est une chance, tu sais ! En rentrant chez moi, je ne suis pas encore couchée ! J’ai les gosses à instruire, à gifler, à faire manger et à aimer. Heureusement, cela me fait oublier ma dame. » […]

[Elizabeth Catlett, I have studied in ever increasing numbers, 1947]

24 juin 1962

C’est trop fort ! La fille de mon pays est encore en larmes. Dimanche, j’ai été la voir parce qu’elle semblait m’éviter un peu depuis quelque temps, il fallait que j’en aie le cœur net ! J’ai grimpé la côte qui mène jusqu’à la villa de « ses maîtres ». Je l’ai trouvée, un genou enveloppé d’une bande Velpeau, dans un jardin planté de laitues. J’ai appelé : « Yolande ! Que faites-vous là ? »

Je ne l’ai jamais tutoyée pour lui faire prendre conscience de sa personnalité. Tout le monde, chez ses employeurs, lui parle en jargon et la tutoie, même la petite fille de sept ans, même la vieille grand-mère.

« Yolande, aujourd’hui dimanche, que faites-vous avec cette bêche ?

– Je suis malade, j’ai des rhumatismes au genou, ils sont tous partis pour la campagne.

– Qui vous soigne donc ?

– Personne, j’ai acheté une pommade chez le pharmacien. La dame a dit que je n’ai pas encore droit à la Sécurité sociale, c’est pas avec mes 70 francs par mois que je vais payer le médecin. »

J’ai pris la bêche des mains de Yolande et je lui ai demandé :

« Pourquoi faites-vous cela, puisque vous avez mal au genou ?

– La dame a dit que je suis bonne à tout faire ! Je fais même le jardin !

– Yolande, pourquoi ne venez-vous plus nous voir ?

– La dame a dit que c’est depuis que je viens chez vous que je fais des manières, que c’est vous qui m’avez fait demander avec quoi elle pensait chauffer ma chambre près du garage, cet hiver ! C’est pas vous, mais là, il fait froid même maintenant, alors en hiver !

– La dame a dit

… la dame a dit

! Eh bien, elle dira ! Premièrement, vous irez voir un médecin, deuxièmement, j’irai la voir, ensuite il faut vous réveiller ! Vous n’êtes pas obligée de rester ici parce qu’on vous a payé le voyage !

– Mais qu’est-ce que je vais faire ?

– Vous irez dans un bureau de placement et l’on vous trouvera du travail. Si vous voulez vous placer encore, exigez d’être déclarée à la Sécurité sociale ! »

Yolande avait peur des gens, peur de son ombre, peur des Blancs, comme au plus beau temps de l’esclavage.

Carolina, ma vieille, j’ai vu la dame, une rousse tachetée de grains de chocolat, un vrai fauve !

J’ai dit : « Madame, je viens chercher Yolande pour l’emmener voir un médecin ; donnez-moi sa déclaration de Sécurité sociale. »

Elle m’a répondu :

« C’est en cours ! Mais je peux faire venir mon médecin de famille.

– Non, le médecin de son choix ! Elle ne peut vivre avec 70 francs par mois ; elle a deux enfants qui crèvent de faim là-bas. Est-ce que cela va continuer longtemps ? L’inspection du travail, c’est fait pour elle aussi, vous savez !

– Non mais, de quoi vous mêlez-vous ? D’abord, qui êtes-vous ? »

J’ai répondu : « Une négresse indignée. C’est pas visible, non ? Elle n’est pas venue chez vous pour faire du jardinage ! Où avez-vous appris de pareilles choses ? »

D’ailleurs ce sont des choses que les femmes européennes n’apprennent pas ; l’instinct de domination se réveille quand elles trouvent un élément à leur convenance.

La dame sursauta :

« Mais elle ne part pas, elle me doit de l’argent.

– Elle part, elle va vous payer en dehors de chez vous ! Vous ne lui avez pas fait de contrat de travail, mais elle peut vous faire une déclaration de dette. Combien vous doit-elle encore ?

– Je n’ai pas compté. »

Yolande s’est vite habillée, et en clopinant elle m’a suivie ; son visage rayonnait. Elle pouvait penser enfin que sa servitude prendrait fin. […]

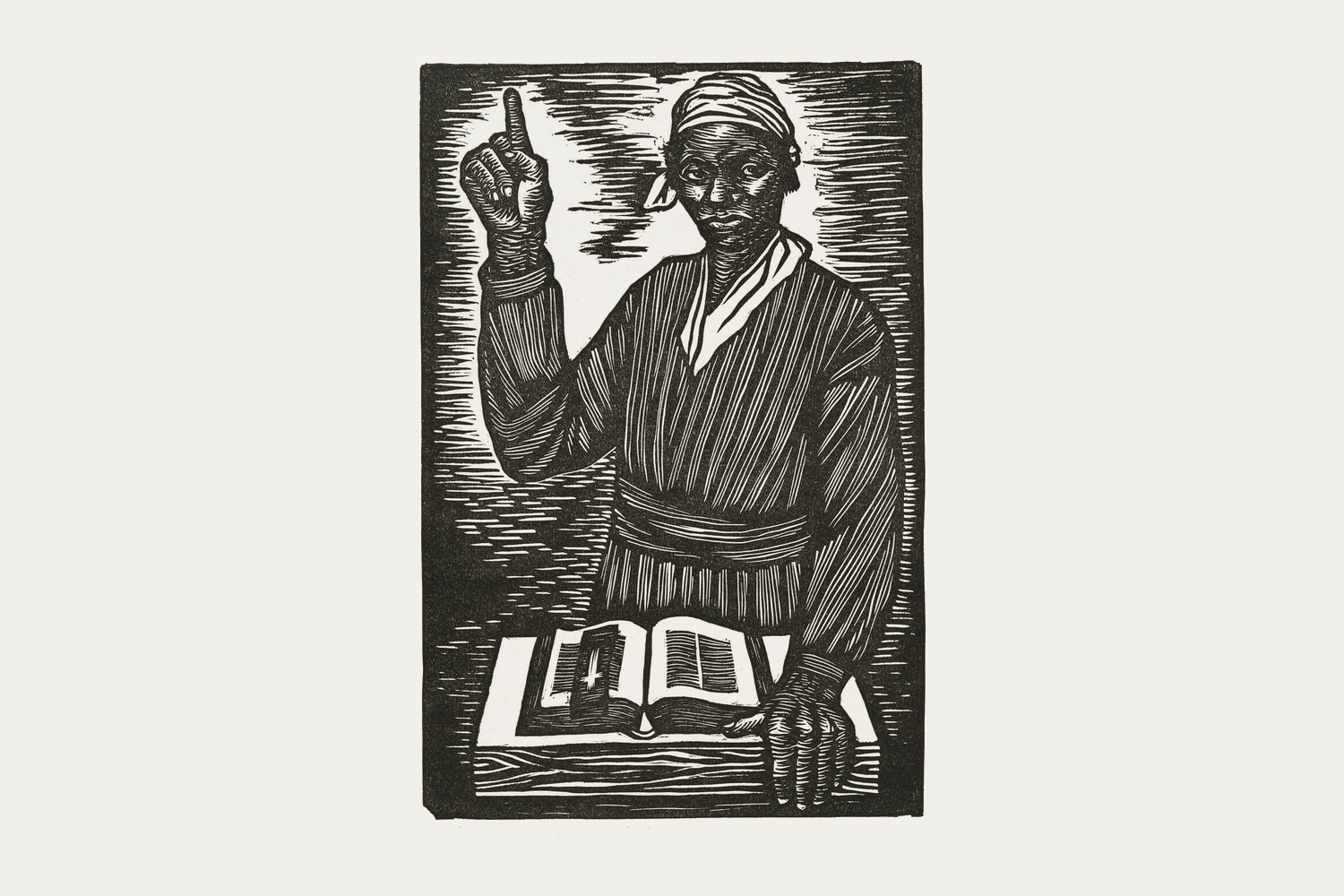

[Elizabeth Catlett, The Black Woman Sojourner Truth Fought for the Rights of Women and Blacks, 1947]

12 octobre 1962

Eh bien, je me sens fatiguée et tellement que je n’arrive plus à écrire sans effort. Entre mon travail et ma maison, il y a des kilomètres que je franchis à vélomoteur. Une fois que je suis assise sur mon engin et que le mistral commence à fouetter mon visage, l’image de madame s’estompe. L’automne de cette année est un des plus beaux que j’ai jamais vus, les feuilles renoncent à jaunir ; timidement, comme à regret, çà et là, l’une d’elles se détache et tombe. Je roule à 50 à l’heure. Cela me redonne de la vie et si ce n’était pas par prudence, j’irais bien plus vite !

Oublier, oublier, dans le vent ! Arriver nette de toute rancune à la maison, avec l’envie de rire et une histoire à raconter aux enfants.

Plus vite ! Plus vite ! Roule ! J’oublie au bout du quatrième kilomètre et la voix de la prudence crie à ce moment-là : « Tu t’arrêtes un peu, fadade ! Tu auras tes jambes dans une gouttière à l’hôpital si tu continues. » Le compteur descend à 45, à 40, enfin à 35 et, quand je suis chez moi en train de rattraper le temps perdu au-dehors, une seule chose me rappelle madame, mes membres qui n’en peuvent plus.

[Lire le cinquième volet | Catherine Poulain : « Brûler encore, brûler jusqu’au bout »]

Extrait de Françoise Ega, Lettres à une Noire, Lux, 2021.

Illustrations de bannière et de vignette : Elizabeth Catlett

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec les éditions Plein Chant : « Les voix d’en bas », mai 2023

☰ Lire notre entretien avec Éliane Le Port et Xavier Vigna : « Quand la classe ouvrière écrit : deux historiens en discussion », mai 2023

☰ Lire notre récit « J’ai quitté les rondes paisibles — journal d’un ouvrier », Louis Aubert, mai 2023

☰ Lire notre entretien avec Mohammed Kenzi : « Laisser une trace, témoigner, ne pas oublier », mars 2023

☰ Lire un extrait de « La Menthe sauvage : écrire les bidonvilles », Mohammed Kenzi, mars 2023

☰ Lire notre témoignage « Nous étions des mains invisibles », juillet 2018