Texte inédit pour le site de Ballast

Nous sommes allés à la rencontre des Éditions des Lisières : une maison au sens premier, qui accueille, recueille et abrite des voix uniques, trop rarement éditées. Les Lisières, c’est avant tout Maud Leroy, une éditrice qui a laissé la faculté de philosophie pour un petit atelier dans les Baronnies provençales. Là, elle s’empare de textes de poésie contemporaine en espagnol, arabe, japonais, corse, pour leur donner vie dans des livres où la réflexion esthétique alimente ses partis pris politiques. ☰ Par Camille Marie et Roméo Bondon

« Si on lit peu l’œuvre des femmes, que dire de l’œuvre des femmes qui vieillissent et de celles qui sont déjà vieilles ? »

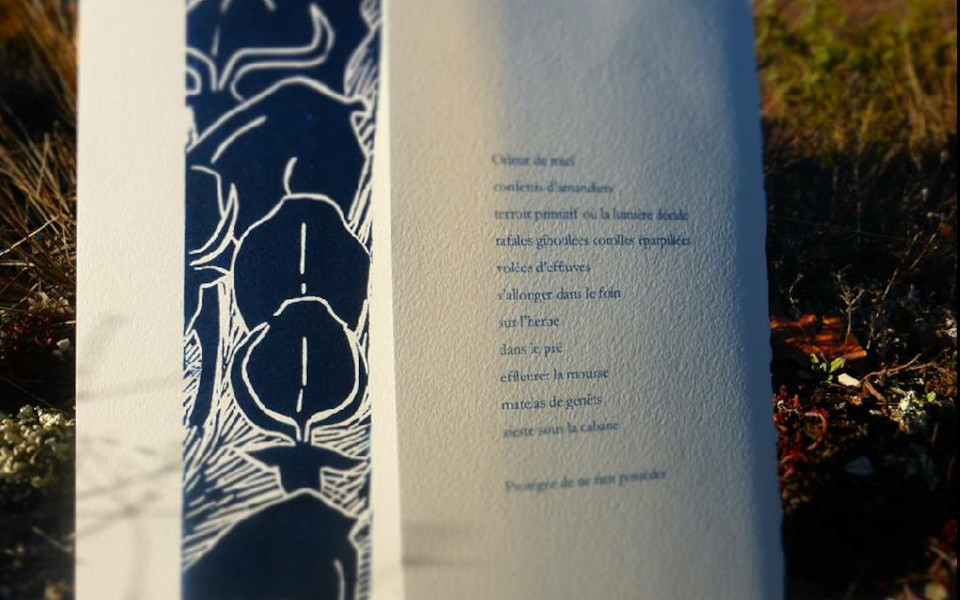

On se saisit d’un titre : Rage / Rabia, de la poète guatémaltèque Regina José Galindo. Le papier cartonné est gris et légèrement rugueux. Par endroits, il semble lissé par l’impression des aplats rouges qui composent la couverture ; en d’autres, ces mêmes gravures font relief. C’est que Maud, un temps libraire et désormais éditrice, réalise les linogravures, qui sont comme la signature des livres qu’elle fabrique, et compose les couvertures en typographie au plomb. Les formes sont simples ; elles suggèrent seulement, appellent à dépasser cette première rencontre. Sur les rabats intérieurs, deux informations d’égale importance. D’un côté, le nom du traducteur ou de la traductrice, trop souvent oublié. De l’autre, celui de la collection — « Hêtraie », pour ce titre-ci. On se dit alors que ces livres tout en hauteur sont à l’image d’une futaie aux troncs droits, isolés les uns des autres mais solidaires par les racines et le houppier. Quelques jours en compagnie de Maud nous ont offert la possibilité de saisir de quoi est fait le quotidien d’une éditrice qui publie volontairement peu : ce qu’elle n’aime que sincèrement ou croit politiquement important.

Savoir-faire

« Hêtraie », c’est une collection dédiée à la poésie écrite par des femmes, en édition bilingue. Les contextes géographiques et sociaux ont parfois peu en commun : Terre de femmes (Terre di donne) donne à lire douze poètes corses tandis qu’Aya Mansour relate dans Seule elle chante son enfance irakienne et son quotidien à Bagdad. Les langues dialoguent, de la page de gauche à celle de droite, et la poésie revêt des graphies et des sonorités différentes. Et si les Brouillons amoureux de la poète et traductrice Souad Labbize ont été écrits en français, le principe reste le même : une traduction en arabe est proposée en vis-à-vis du texte d’origine. Maud s’explique de cette diversité : « J’ai publié beaucoup de voix de femmes — c’est presque à la mode aujourd’hui, mais c’est important. Les poèmes de Jean Paira-Pemberton par exemple : c’est la voix d’une femme de 90 ans qui écrit depuis 70 années. C’est une écriture simple, plutôt classique, mais très belle. Ce n’est pas une voix particulièrement sexy

, mais ne pas la laisser dans l’ombre m’a paru important et presque résistant : on pourrait dire que ce sont des écrits de vieille femme. » S’ils ne sont pas ceux de l’exil ou de la guerre, les vers de Jean Paira-Pemberton ont cela de précieux qu’ils disent à la fois le temps passé — celui de l’Histoire — et les années vécues par l’auteure, qui ont fait d’elle une femme âgée à la voix doublement tue. Si on lit peu l’œuvre des femmes, que dire de l’œuvre des femmes qui vieillissent et de celles qui sont déjà vieilles ? Ce serait réduire la portée de tels livres que de les considérer seulement comme matériaux historiques, comme archives. Ils n’arrêtent jamais de dire l’intime, qui n’est pas l’apanage de la jeunesse.

[C.M.]

Des prises de position qui rejoignent celles de structures amies, pour qui « éditer en féministe » n’a rien de l’opportunisme éditorial. Maud a récemment cosigné une tribune enjoignant les petites maisons d’éditions résolument féministes à dialoguer afin que ces engagements se traduisent dans les catalogues comme dans les relations au sein du domaine du livre. En effet, « comment agir face à des maisons d’édition massives qui voient dans le féminisme une façon de diversifier

leur catalogue à peu de frais, alors qu’elles ne changeront par ailleurs rien à leurs pratiques et pourront s’enrichir sur les pensées et les engagements de celles et ceux qu’elles publient ? » On se dit que Maud répond à sa manière, en éditant ces femmes poètes, de tous âges et toutes nationalités, en mettant en valeur leur langue d’origine.

« Il faut trouver sa voix spécifique, sa manière de faire, de dire, qui exprime aussi la singularité de ce qu’on a à dire, de notre manière d’être au monde. C’est ça qui est politique dans la poésie. »

Ainsi Les Lisières se distingue par son attention au contexte d’énonciation et d’écriture de la poésie traduite. En ce sens, Maud interroge : « Je ne sais pas exactement combien il y a de locuteurs et locutrices arabes en France, par exemple, mais quand on voit le nombre de publications en langue arabe, il y a de quoi se poser des questions. » Comment expliquer, en effet, que si peu de textes en langue arabe soient traduits en français, et inversement ? La collaboration de Maud avec Souad Labbize lui a permis de pallier ce manque, à son échelle. La langue arabe, écrite depuis la Syrie ou l’Irak, trouve aux Lisières de farouches ambassadrices. Et, à mesure que la discussion s’étend, il revient souvent que son travail consiste à tracer une voie autant qu’à donner voix. L’homonymie n’est pas fortuite : chaque texte qui lui est adressé et qui résonne assez en elle trouve un chemin sûr pour devenir livre, par son travail éditorial.

Il y a d’abord le dédale des épreuves typographiques et des tentatives de gravures, que Maud réalise chez elle. Dans une pièce exiguë, une table porte une presse. Tout autour, des cartons remplis de livres à expédier, de plaques de linogravure travaillées ou neuves encore, de papiers aux teintes et grammages différents pour les essais. Ceux-là effectués, la composition finale part non loin, pour le village de Visan et l’imprimerie Harpo & tenue par l’éditeur et typographe Pierre Mréjen. Vient ensuite la diffusion, dont Maud prend la charge sans sous-traiter avec un professionnel — une visibilité moindre et autant de travail supplémentaire pour exister. Il faut rencontrer les libraires susceptibles d’accueillir ses ouvrages, les tenir au courant des parutions afin que les livres finissent sur une table bien en vue, plutôt qu’hors de portée des curieuses et curieux. Alors seulement une voix peut retentir dans un appartement tout autre que le sien, dans la tête d’autres lecteurs et lectrices. « C’était l’idée des Lisières, depuis le début. Il y a beaucoup de choses dans ce mot, lisières : il y a le tissu, la nature et aussi tout ce qui se trouve dans un entre-deux. » À l’interface pourrait-on dire : interface des langues, des géographies, des genres. Des écrits à la limite de soi et qui vont à la rencontre — à l’orée, donc. Ce qui les rassemble, aussi, c’est leur exploration de l’intime, thème sur lequel Maud ne transige pas. Si elle regrette que certains de ses projets n’aient pas abouti — elle n’a pas pu, par exemple, obtenir la traduction des poèmes d’Audre Lorde —, l’éditrice reste fidèle à cette ligne et à l’expérience sensible qu’elle fait des textes. Elle a dû en refuser certains qu’elle avait pourtant demandés à des auteurs qui lui sont chers. Elle s’en explique : « Il faut trouver sa voix spécifique, sa manière de faire, de dire, qui exprime aussi la singularité de ce qu’on a à dire, de notre manière d’être au monde. C’est ça qui est politique dans la poésie. »

[Olivier Sybillin | photographie-sybillin.fr]

Du poétique au politique

L’association est assumée : l’éditrice a découvert la poésie alors qu’elle était au collège, avec les poètes de la Résistance — depuis, le désir de travailler ce lien entre poésie et politique ne la quitte plus. Une quinzaine d’années plus tard, c’est devenu le cœur de son projet éditorial. Le livre matérialise cette parole : de lui, les voix, enfin, sourdent. Il ne les fige pas, mais les rend vivantes, lisibles, audibles. À mesure que son catalogue s’étoffe, la ligne politique de la maison se dessine. En 2016, alors qu’elle est en train de créer la maison d’édition, Maud rencontre l’intellectuelle et militante turque en exil en France, Pιnar Selek, et publie son premier conte, Verte et les oiseaux1. Plusieurs tirages en font le livre qui a obtenu le plus d’écho jusqu’à présent au sein du catalogue. De quoi soutenir des projets dont les auteur·es sont moins reconnu·es. En 2020, la collection de témoignages rassemblés par Mathieu Gabard dans CRA2 — 115 propos d’hommes séquestrés — obtient le prix René Leynaud : un joli hasard pense-t-on, ce prix ayant été fondé en hommage au poète et résistant dont il porte le nom. Comme une manière pour Maud de faire une boucle entre ses premières émotions poétiques et ses engagements actuels.

« Maud s’est formée seule à la linogravure et à l’utilisation de la presse à épreuve : elle achète il y a cinq ans un peu de matériel d’occasion et se lance. »

Dans le salon, parmi des manuscrits, des livres en cours et d’autres à lire, plusieurs sur la Syrie. Le prochain titre à paraître est Lettres à Samira de Yassin Al-

Sammour, le monde est en pleine décadence et devient de plus en plus syrien. Je ne suis pas le seul à le dire et je n’exagère pas. Partout existe un sentiment assez partagé que le monde s’effondre à tous les niveaux. La démocratie est en crise, la justice et la place de la loi aussi. Les réserves d’espoir du monde sont au plus bas depuis des générations. Je poursuivrais dans ma prochaine lettre. Je t’en prie, prends soin de ta santé, c’est tout ce qui compte à mes yeux. Je t’embrasse, Yassin3.

On peut aussi lire la poésie d’Ali Thareb, poète irakien, membre de la Milice de la Culture4, qui ébauche le portrait d’un pays en guerre et illustre les difficultés à l’habiter, quand le sang fait tache dans les rues, que la mort est toujours imminente. Les Brouillons Amoureux, de Souad Labbize tracent les contours des corps qui s’aiment, se séparent et parfois, seulement, se réparent.

J’ai pisté tes traces

quelques indices

sur la neige d’une nuit

le désir courait plus vite

que mes jambes

mon haleine fiévreuse

faisait fondre

l’empreinte de tes pas5.

[Maud Leroy]

Des corps de nouveau, mais ceux-là déchirés. On lit dans Rage / Rabia les poèmes de la Guatémaltèque Regina José Galindo, dépeignant « notre triste Guatemala / notre Guatemala malade, malade », où les femmes sont quotidiennement exploitées, dominées, violées. Le titre du recueil est un indice : la poésie est un combat et un langage pour se battre lorsque les corps sont contraints, souillés, mutilés, dépecés. « Le monde m’a mordu le cœur / et m’a transmis sa rage », écrit ainsi l’auteure. Ces poèmes sont des éclairs de violence, des manières de survie — peut-être — dans un monde tristement banal où chacune se demande chaque jour comment échapper au meurtre, pièce de viande à portée de toutes les mains. Pas de lyrisme enlevé ou de contemplation dépouillée. C’est d’une poésie aussi violente que ce qui est subi qu’a besoin Galindo pour parler de sa vie, du destin de ses sœurs, de la froide crudité de son pays.

Sortons dans les rues pour violer des gamines

C’est jour de fête

Attrapez celle que vous préférez

La plus tendre

Ouvrez-lui les jambes, vous gênez pas

Et jouissez de ce festin de douleur6.

« Une littérature écrite par une minorité en une langue qui n’est pas la sienne, mais qui est la seule à même de se raconter. »

Si Maud explore le quotidien et le lointain, elle s’attache également à se faire l’écho des langues peu audibles ou des peuples étouffés. La poésie de Michael Wasson, membre de la tribu nimíipuu, et celle de Kimberly Blaeser, membre de la tribu chippewa, écrites en anglais, donnent à voir ce que cela implique de grandir dans une réserve aux États-Unis lorsque l’on est natif américain — « ta gorge / a peur / de sa propre langue7 », relate ainsi le premier. Les haïkus d’Iboshi Hokuto, poète aïnou du début du XXe siècle, jamais traduits en français, racontent un peuple colonisé par le Japon, la misère sociale et économique qu’amène inévitablement la domination, les petits boulots pour survivre péniblement, oublié·es du monde, agrippé·es à une langue et une culture que la puissance nationale s’applique à dissoudre. À l’image de Kafka avec l’allemand, c’est là œuvre de « littérature mineure8 », au sens d’une littérature écrite par une minorité en une langue qui n’est pas la sienne, mais qui est la seule à même de se raconter.

La petite voix

De cet insecte qui crie

Ne serait-ce pas

Ma propre voix qui s’élève

Lorsque je songe à mon peuple9.

Hors les villes

Comment se faire le relais de voix si lointaines lorsqu’on parle soi-même depuis un espace éloigné des grands centres de production et de diffusion des livres ? Les éditions des Lisières logent dans la Drôme, dans le village de Curnier. Un bourg de 200 habitants au bord de la vallée de l’Eygues, des maisons de pierres, des toits de tuiles, le blanc du calcaire qui fait relief et des pins pour en surmonter les formes. Une vallée à dix minutes de Nyons, une heure de Montélimar, deux heures de Marseille et de Lyon. La démarche esthétique et la démarche politique semblent pourtant s’y retrouver : c’est là une confluence que l’on n’avait pas imaginée. Maud vient elle-même d’une région industrielle, aux alentours de Saint-Étienne. Elle a étudié la philosophie puis s’est tournée vers le milieu de la librairie et de l’édition. En s’installant dans la Drôme provençale, elle retrouve le « sens des choses qui prennent du temps ». Maud s’est formée avec quelques stages auprès de typographes à la linogravure et à l’utilisation de la presse à épreuve : elle achète il y a cinq ans un peu de matériel d’occasion — un meuble ancien d’imprimeur typographe, des caractères, une presse — et se lance.

[Olivier Sybillin | photographie-sybillin.fr]

Mais comment trouver une place tandis que 70 000 nouveaux livres sont référencés chaque année en France ? Les Lisières, c’est cinq ouvrages par an à quelques centaines d’exemplaires, un peu plus de mille pour certains titres. Si Maud publie peu, ça n’est pas seulement parce qu’elle travaille seule, mais aussi parce qu’elle sait le temps que nécessitent la lecture et les relectures des écrits qu’elle aime, la fabrication, la communication, la diffusion, étapes toutes nécessaires pour faire vivre les textes. « Si je fais le choix de ne publier que cinq livres par an, c’est parce que je ne veux pas faire plus. C’est de la micro-édition, tout prend du temps. Et ce n’est pas grave, c’est un savoir-faire. C’est ce qui me plaît aussi dans les temporalités qui sont celles de la campagne : les choses bonnes, l’alimentation, l’artisanat, sont des choses qui prennent du temps, et qui ne sont pas immédiates. »

On peine à imaginer Les Lisières — et Maud — dans le brouhaha d’une grande ville quelconque. Le cadre du hameau, les techniques graphiques employées, l’attention portée aux détails, le petit atelier personnel dans un logement communal, au-dessus de la Mairie : un hasard, peut-être, mais qui est surtout l’expression de choix techniques et esthétiques qui font la cohérence littéraire et politique de la maison. Des choix qui trouvent écho dans l’un des premiers titres publiés, au statut un peu à part dans le catalogue des Lisières : Être paysans ensemble, un recueil de récits à propos du syndicalisme paysan dans la Drôme entre 1960 et 1990. Une manière de s’inscrire dans le territoire où elle vit et d’honorer des liens qui ont pu s’y tisser.

« Les minima sociaux m’assurent un petit revenu, qui me permet, là encore, de prendre mon temps, de ne pas publier dans l’empressement, comme si je devais ou voulais en vivre. »

Si Maud cherche à s’ancrer, elle n’est en rien déconnectée des maisons d’éditions, typographes et poètes qui se trouvent dans une situation proche de la sienne. À peine s’est-on rencontrés qu’elle sort de sa bibliothèque les livres qu’elle aime et qui l’ont inspirée dans son travail. Sur la table s’amoncellent peu à peu les ouvrages. On se saisit de quelques-uns, étudie le soin apporté à la composition, jette un œil sur quelques mots dans la hâte de trouver le temps pour lire plus avant. Maud évoque alors d’autres initiatives semblables, tout à coup à nos yeux comme une constellation de fabriques de livres : l’Atelier du Hanneton situé de l’autre côté du département ainsi qu’Harpo & et leur inventivité typographique ; les éditions la Boucherie littéraire, sises non loin dans le Lubéron, et la vivacité du poète et éditeur, Antoine Gallardo ; L’Archa des Carmes, une librairie à Arles où la poésie est enfin mise en avant — et nous de rêver d’un tour de France de la micro-édition, de la poésie et de la typographie, en visite auprès de celles et ceux qui font exister autrement, avec soin et passion des livres uniques.

[Maud Leroy]

Dire qu’éditer de la poésie contemporaine ou des mémoires sociales est une tâche difficile dans la masse de publications actuelles est un euphémisme. D’autant plus lorsque la plupart des librairies portent une attention limitée à la poésie, ne mettant en évidence que des maisons d’édition bien identifiées et durablement installées. Depuis le début de son exploration des lisières poétiques, Maud travaille bénévolement. Elle « rentre dans ses frais », nous dit-elle avec un sourire. Pas de salaire pour ce travail, donc. Elle ne peut pour l’instant s’y consacrer que grâce aux minima sociaux : « Ils m’assurent un petit revenu, qui me permet, là encore, de prendre mon temps, de ne pas publier dans l’empressement, comme si je devais ou voulais en vivre. » C’est là une réalité qu’on imagine aisément pour les auteur⋅es, moins pour celles et ceux qui les éditent. Si les salons et festivals, les rencontres en librairie ou en médiathèque et les interventions scolaires sont pour Maud autant d’occasions de défendre ses auteur·es, ce temps passé n’est pas reconnu par les organisations comme du temps de travail. Bien rares sont les cas où l’éditrice est ne serait-ce que défrayée. C’est pourtant le moyen de faire connaître un catalogue dont elle a seule la charge de diffuser. Les déplacements sont fréquents : une soirée à Paris où la poésie de l’auteur irakien Fadhil Al-Azzawi est à l’honneur, un festival de poésie à Nice, quelques jours en Bretagne en compagnie de l’artiste mexicaine Citlali. Des kilomètres de train à effectuer afin d’honorer ces auteur⋅es qui parfois viennent des États-Unis ou d’Irak pour donner chair à leurs mots devant quelques dizaines de lecteurs et lectrices.

*

À quelques mois de distance, c’est dans un lieu tout autre que l’on croise de nouveau la route des éditions des Lisières. On arpente cette fois les rues d’une ville moyenne de l’ouest de la France, rues dont les commerces sont pour la plupart fermés — la faute à la délocalisation d’une usine dont la ville ne se remet pas, ainsi qu’à une interminable asphyxie sanitaire. On entre dans l’unique librairie du centre. Le choix est nécessairement éclectique et privilégie la nouveauté. Pourtant, à gauche de l’entrée, une table bien chargée attire l’œil. C’est habituellement l’endroit où se situe le maigre rayon poésie. On s’étonne de le voir ainsi investi. On s’étonne plus encore de reconnaître la plupart des titres exposés. Il y a là bon nombre de maisons d’édition présentées par Maud lors des quelques jours passés en sa compagnie. Et parmi celles-ci, une qui nous est familière : des couvertures au papier rugueux, des gravures singulières. De la poésie qu’on ne saurait trop recommander et qu’on se plaira désormais à garder à portée d’œil et de main.

Photographie de bannière : Maud Leroy

Photographie de vignette : C.M.

- Voir à ce sujet notre entretien avec Pιnar Selek, Ballast, n° 10, 2020.[↩]

- Centre de Rétention Administrative.[↩]

- Extrait de la lettre du 16 juillet 2017 de Yassin Al Haj Saleh, Lettres à Samira, traduction de Souad Labbize, éditions Les Lisières, 2021.[↩]

- Groupe de poètes performeurs irakiens qui dénoncent la guerre en clamant leurs poèmes dans des lieux dévastés et en filmant ces lectures.[↩]

- Extrait de Souad Labbize, Brouillons Amoureux, éditions Les Lisières, 2017.[↩]

- Extrait de Regina José Galindo, Rage / Rabia, traduction de Laurent Bouisset, éditions Les Lisières, 2020.[↩]

- Extrait de Michael Wasson, Autoportrait aux siècles souillés, traduction de Béatrice Machet, éditions Les Lisières, 2018.[↩]

- Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka, pour une littérature mineure, Minuit, 1975.[↩]

- Extrait de Iboshi Hokuto, Chant de L’étoile du Nord, traduction de Fumi Tsukahara et Patrick Blanche, éditions Les Lisières, 2018.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimés », Hourya Bentouhami, mai 2019

☰ Lire notre article « Forough Farrokhzad, une rébellion iranienne », Adeline Baldacchino, mars 2019

☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir (II) », Adeline Baldacchino, septembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Abdellatif Laâbi : « La bataille des idées est de nouveau devant nous », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Jean-Pierre Siméon : « La poésie comme forme d’objection radicale », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Tristan Cabral : « J’ai la chance de n’être pas dans le milieu soi-disant littéraire », mai 2015