Texte inédit pour le site de Ballast

« Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! » Slogan fameux destiné à libérer nos imaginaires ? Pas vraiment, répond l’auteur. Plutôt une sorte d’aveu, conscient ou non : nous laissons au pouvoir le soin de gérer l’espace public dont nous avons pourtant l’usage quotidien. Privatisation, gentrification des centres-villes, étalement du péri-urbain, séparatisme entre classes sociales ou accélération des modes de vie : la façon de concevoir l’espace n’est jamais neutre, politiquement — les intérêts privés mènent la danse. Des pistes pour faire du droit à la ville une force de contestation. ☰ Par Thomas Moreau

Premiers jours de Nuit Debout, année 2016. La maire de Paris, Anne Hidalgo, déplore que les participants privatisent la place alors qu’elle-même a offert, quelques mois auparavant, un bail de location du domaine public au café Nec Mergitur, à l’autre bout de ladite place (privatisant et remplaçant ainsi, partiellement, un espace public appartenant à tous par une activité de vente commerciale afin d’enrichir quelque prestataire privé, fût-ce au nom de « l’intérêt général »). Les citoyens de Nuit Debout se voient en butte à l’hostilité de la mairie et de la préfecture de police : ces deux institutions organisent le gardiennage administratif et policier du rassemblement, de cette micro-société politique qui s’auto-institue. Non ! La rue, l’espace, l’espace public ne sont pas à nous — du moins, pas encore.

Un espace public rabougri

« La rue, l’espace, l’espace public ne sont pas à nous — du moins, pas encore. »

La technique, le chiffre et le juridique prennent une place grandissante dans notre quotidien, mettant à la porte le sensible, le gratuit, l’humain. Ce règne de la normalisation par la mesure n’est pas sans effet sur notre manière d’occuper et de nous représenter l’espace. Juridiquement, l’espace public se définit par le cumul de trois éléments : le premier est l’appartenance au domaine public (essentiellement celui qui relève du maire en exercice) ; le second est le fait d’être un espace non bâti — en cas de construction, le bâtiment serait public ou privé ; enfin, c’est un espace affecté aux usages du public (s’il cesse de l’être, il peut être vendu). Paradoxalement, l’espace dit « public » dépend de la vision qu’en ont les autorités publiques, a contrario de l’usage effectif et matériel qu’en ont les individus. Au-delà de cette définition juridique s’impose celle des penseurs philosophiques libéraux Hannah Harendt et Jürgen Habermas. Pour ces derniers, l’espace public est, philosophiquement et sociologiquement, le lieu de publication des opinions privées par la discussion. Reposant sur la publicité1 des propos qui s’y tiendraient, cet espace consensuel nie la question sociale autant que les rapports d’exploitation ou de classe. La conflictualité sociale est évacuée, tout comme ceux censés la porter : les classes subalternes. Le gros des sciences humaines s’est volontiers — interlude marxisant des années 1970 excepté — calqué sur ces grilles de lecture. Une décennie après les réflexions centrées sur les usages de la psychogéographie et celles du droit à la ville du philosophe Henri Lefebvre, les partisans du néolibéralisme ont façonné le territoire via la mise en réseau de l’espace par les transports et l’expansion sans frein de l’urbain, plutôt que la ville2.

Avec le chemin de fer, l’automobile, le RER et les TGV, le territoire est en déménagement constant et la ville se dilate tant qu’elle n’est plus qu’un urbain générique, sans les qualités de la ville. L’étalement urbain sur les terre agricoles et naturelles par des nappes pavillonnaires et commerciales sans grande qualité urbaine (équipements, commerce, espaces publics…) deviennent la norme. En résultent des effets sociologiques, notamment décrits par l’urbaniste François Ascher — l’individu générique ou, au mieux, une grappe d’individualités (en lieu et place des groupes et des organisations) cultivant l’endogamie socio-économique. D’aucuns refusent ou se sentent agressés par l’altérité ; ils mettent dès lors en place des stratégies d’évitement : le fait que de nombreux cadres désertent métros et RER pour la voiture est l’expression d’individus-libéraux-type possédant les moyens matériels d’éviter les groupes sociaux à leurs yeux indésirables. Ils évoluent en milieux fermés ; confrontés, à l’extérieur, à l’obligation de se mêler à d’autres groupes sociaux, ils ne font qu’y passer, de manière subie, allant d’un point à un autre — durant ce laps de temps, ils ne désirent incarner qu’un spectateur anonyme, générique, non engagé dans l’espace qu’ils pratiquent. Ils y cultivent une indifférence polie à l’égard d’autrui en transférant la responsabilité de la régulation à l’État, aux pouvoirs publics, et plus précisément à la police. Ce transfert de responsabilité illustre la nature égoïste de l’individu libéral — arguant de la libre autonomie des individus — et permet l’expression sans filtres des rapports de pouvoir. Cette logique d’anonymisation et de déresponsabilisation sociale s’échafaude, en amont et structurellement, par la règle et le plan d’aménagement, institués pour « pacifier » l’espace et canaliser la vitalité de la rue (qui s’exprime d’ordinaire par la désobéissance, la désertion ou le contournement). L’espace public devient un espace réifié, chosifié.

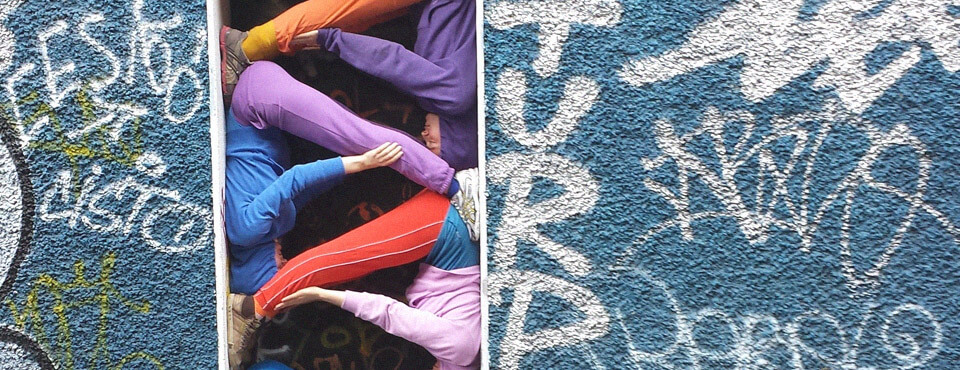

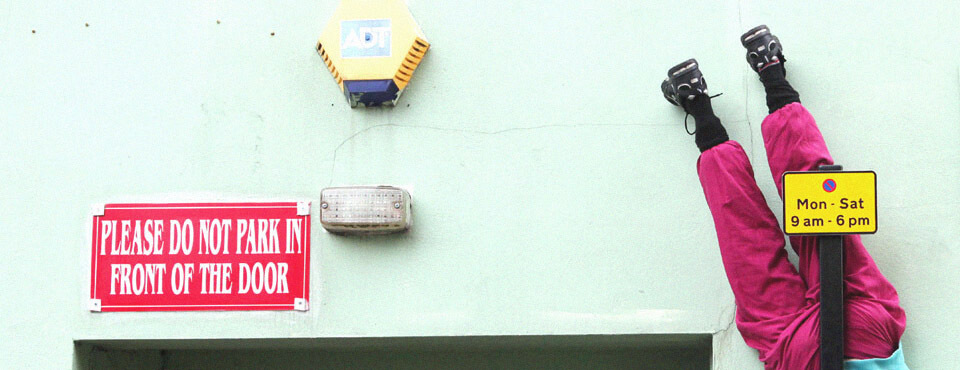

Bodies in urban spaces, Cie Willi Dorner

La complexité de l’espace dans lequel s’exprime l’hétérogénéité des sociétés occidentales s’avère totalement réduite à quelque sociabilité minimale, souvent superficielle et conditionnée par le fait d’acheter, de consommer — sorte de passeport obligatoire de la relation sociale. Cette sociabilité ne cesse de s’appauvrir à mesure que prospère la mise au pas des personnes (vidéosurveillance, règlements de plus en plus intrusifs, autorisations administratives diverses), la mise aux normes sécuritaires de l’espace (l’urbanisme de prévention situationnelle), la criminalisation de la pauvreté (mesures anti-mendicité) et la domination de la circulation liée à la vitesse (le flux s’impose sur le statique, qui permet la rencontre). Cette évacuation de la diversité et de la conflictualité génère une ville uniforme, faite d’espaces publics désespérants de banalité. Le mal-être est au coin de la rue, niché dans la standardisation des lieux, des usages et des modes de vie. Nous sommes à mille lieues d’une réactivation de l’antique agora. L’espace public s’est réduit à quelques places éparses, à des chemins de traverse entre des parcelles privées ou semi-publiques sur lesquelles les forces du capital ont coulé des tonnes de béton, exerçant dès lors une pression foncière et immobilière. La privatisation rampante de nos villes ronge le contrat urbain entre l’habitant « animal politique » et l’espace qu’il façonne par son action politique, par les usages qu’il en a, par sa manière de s’y déplacer et de s’y projeter.

Une privatisation massive : un séparatisme social

« L’espace public s’est réduit à quelques places éparses, à des chemins de traverse entre des parcelles privées ou semi-publiques sur lesquelles les forces du capital ont coulé des tonnes de béton. »

Afin d’augmenter ses rentes, le capital tente d’amalgamer le public et le privé, tant dans les contrats (les partenariats public-privé, les projets urbains en partenariat, les baux dérogatoires, les conventions d’occupation temporaire) que dans les espaces (le centre commercial est l’exemple d’un faux espace public privatisé) — voire, même, lors des temps sociaux (l’immiscion du temps du travail dans la sphère privée ou les temps de pause, le recours incessant à des appareils connectés). Ce flou public/privé constitue une pierre philosophale ; il transforme le plomb de l’intérêt général, de la valeur d’usage et des besoins humains en or entrepreneurial pour la foule des possédants. Certains chercheurs et théoriciens radicaux de l’urbanisme3 évoquent un moment d’hyperconcentration des richesses, des privilèges et des biens de consommation, dans une ville enlacée par un bidonville global en pleine explosion. Dans la construction même, on ne sélectionne plus que des matériaux assez pauvres, choisis afin de durer uniquement le temps des assurances légales. De nos jours, de grands groupes bancaires ou immobiliers acquièrent la propriété de nombreuses parcelles dans toutes les métropoles mondiales pour y devenir seuls maîtres à bord. Les promoteurs offrent des solutions et des constructions clé en main aux maires — de pair, si souvent, avec les échéances électorales. L’espace public est survalorisé et intensifié, à l’image des voies ferrées du quartier de la Bibliothèque nationale de France ou des souterrains, vus comme de nouveaux gisements sur lesquels les promoteurs prospèrent en construisant essentiellement des bureaux. La privatisation est également de mise dans le logement. Paris achète aujourd’hui chaque logement à l’unité dans le quartier de Château-Rouge, jusqu’à obtenir la propriété de l’ensemble de l’immeuble (il y a de fortes chances pour que, par la suite, la ville cède l’immeuble et la parcelle à un promoteur afin qu’il y réalise une opération). Hors des centres-villes, en banlieue, la rénovation urbaine privilégie des logements sociaux pour les classes moyennes (prêt locatif social) en location ou en accession à la propriété, plutôt que des logements pour les classes populaires (prêt locatif à usage social, prêt locatif aidé d’intégration). Cela permet de disperser les habitants les plus pauvres.

La gentrification centralise la richesse et change le peuplement et les métiers4. Prenons Paris intra-muros comme expression la plus aboutie du phénomène : la part des professions d’encadrement, diplômées, et des industries culturelles et créatives a explosé. Dotées de divers capitaux culturels, cognitifs, économiques et relationnels, ces classes prennent le contrôle des arènes de concertation (conseils de quartiers) afin d’imposer leurs vues et leurs intérêts locaux contre ceux de tout un quartier ou une ville. Appartenant aux mêmes classes que les élus, elles arrivent d’autant mieux à faire aboutir leurs revendications. Ces dominants organisent l’extension de leur intérieur dans l’espace public : les permis de végétaliser parachèvent cette logique en donnant à un particulier la gestion et l’usage d’un pré carré de nature, prélevé au sein de l’espace public. Ces microprédations de l’espace au nom de l’amélioration du cadre de vie ouvrent la porte à de nombreux conflits de proximité, sorte d’extension des conflits expérimentés par tout un chacun dans les copropriétés.

Bodies in urban spaces, Cie Willi Dorner

Ce phénomène est beaucoup plus affirmé à l’international, avec la construction revendiquée de gated communities — dans lesquelles l’espace public est aboli et réduit à une porte d’entrée sécurisée. Ce phénomène prend en France la forme de la « résidentialisation », consistant à cloisonner les copropriétés en invoquant le plus souvent un motif de « sécurité ». Lorsque celui-ci ne suffit pas à mobiliser les régulateurs de l’espace, ceux-ci recourent volontiers au totem de la propreté, qui se transforme en exigence d’un environnement et d’un espace de vie paisibles. L’association des thèmes de la propreté et de la sécurité est consubstantielle à l’urbanisme en tant que mode de régulation de la pauvreté, perçue selon le registre des « classes laborieuses, classes dangereuses ». Expression ultime de cette exclusion de portions d’un territoire hors du droit commun, la City de Londres est un espace hors Royaume-Uni, avec ses propres règlements et sa police qui définissent et répriment des usages considérés comme non désirables (manifestations, SDF, arts de rue…). L’entre-soi devient le projet et l’horizon commun. Remplacement social de l’habitat, prédation de l’espace public par des nantis, entrisme dans les arènes de concertation, associatifs devenant des notables élus : autant de manifestations du spectacle actuel d’une ville qui se doit d’être la plus « attractive » possible. On parle même de marketing urbain. Pourtant, l’espace public ne saurait être l’expression d’une communauté identitaire ou culturelle — même de quartier ; il est le lieu de la capacité d’agir en politique, celui qui permet à la multitude de s’y impliquer ou de se manifester. Un lieu d’expression de la solidarité plutôt que de la communauté, en somme.

La marchandisation de l’espace

« S’extirper de cette mise en mouvement perpétuelle des choses et des êtres a un coût : s’asseoir et se poser devient une activité payante et associée à un acte de consommation. »

Pacifiés, les espaces privés sont intrinsèquement liés à la marchandisation. Les Champs-Élysées ne ressemblent-ils pas à une halle commerciale de luxe à ciel ouvert ? Le centre commercial de Disney Village n’est-il pas une sorte de néo-village Potemkine teinté d’Haussmann ? Les conséquences désastreuses de cette marchandisation du monde sont nombreuses et concrètes — l’envahissement total de la publicité au sein de la grande ville, mais aussi à ses portes (du petit village et ses ronds-points jusqu’aux capitales régionales), a contraint les autorités a légiférer afin d’en diminuer l’impact ! Dans l’aménagement de la périphérie des villes, la marchandisation entraîne le pullulement des zones commerciales, qui dévitalisent les centres-villes 5 : elles jouent le rôle d’essoreuses d’urbanisation et rendent possible le grignotage des terres agricoles (notamment par l’habitat pavillonnaire). Cette marchandisation du monde nous force à accélérer sans cesse. Le piéton est écrasé par une logique de flux qui s’impose à lui, conception antisociale de l’espace public oblige : l’emprise routière, les couloirs de bus, les espaces dédiés au vélo n’ont cessé de se surajouter, excluant par là même la simple marche de nos manières de nous mouvoir. S’extirper de cette mise en mouvement perpétuelle des choses et des êtres a un coût : s’asseoir et se poser devient une activité payante et associée à un acte de consommation, du fait de la difficulté croissante de pouvoir le faire gratuitement (aménagements anti-SDF, abribus de moins en moins confortables, disparition massive des bancs publics dans de nombreuses villes : l’espace public devient un espace de transition entre deux destinations que l’on n’occupe pas, ou plus). Tout cela met à mal la vision prétendument progressiste de la ville fondée sur l’idée d’ouverture et du droit à la ville : la marchandisation systématique ne donne aucun contenu concret à ce dernier — il devient un mythe et peut même être mobilisé par les acteurs gentrificateurs. On assiste passivement à l’organisation d’un séparatisme social et à une production de solitudes.

L’espace public comme espace commun : un signifiant à investir

Ces enjeux spatiaux, politiques et territoriaux sont souvent minorés en raison de leur complexité : les acteurs en charge de ces questions aiment à donner une base scientifique à ces problématiques pour mieux en déposséder les composantes faibles et exclues de nos société. Les luttes territoriales et urbaines possèdent toutefois un fort potentiel mobilisateur pour ces dernières : elles tiennent des premières luttes sociales liées à la paysannerie, avant celles du mouvement ouvrier. Des ponts devraient être construits ; ces combats ont tout pour s’alimenter les uns les autres. Il est nécessaire, sinon urgent, de redonner une consistance politique et publique à l’espace — la sève commence à irriguer les imaginaires, permettant de faire de l’espace public, perçu comme un commun, et du droit à la ville, des forces matérielles de changement. D’autant plus qu’avant d’être un espace collectif géré par une autorité publique (souvent au nom de l’impératif technique), l’espace public est déjà une construction sociale bâtie par ceux qui la façonnent de leurs pratiques, de leurs manières de l’habiter, de la négociation des usages. Il autorise dès lors la résistance, la participation, la solidarité et, in fine, la construction d’un intérêt général. L’important devient l’organisation de la cohabitation conflictuelle de l’espace, par une pratique commune : assez prégnante pour la vivifier mais assez mesurée pour ne pas entraîner la guerre civile perpétuelle.

Bodies in urban spaces, Cie Willi Dorner

Des leviers de contestation

Posons une définition qualitative de l’espace public à même d’offrir des perspectives émancipatrices : un espace physique ou virtuel accessible à tous, permettant aux diverses populations de s’y exprimer et d’interagir. Et esquissons huit leviers d’action, forgés par cette même définition.

Premier levier : la densité en habitat et en habitants, assez forte pour susciter la coprésence de plusieurs genres, de plusieurs groupes ethniques, de plusieurs classes. La société capitaliste nie cette rencontre en usant de l’ordre public comme négation des ces rapports inégalitaires. L’espace se négocie et la coprésence peut devenir un côtoiement subi ou mal vécu selon l’espace, plus ou moins exigu : ce n’est pas par la négation des rapports sociaux mais par une pratique sociale et politique qu’on peut espérer les pacifier ou créer une intermédiation.

Second levier : la mixité des fonctions (se loger, se divertir, travailler, se déplacer) et des activités (primaires, secondaires, tertiaires, artistiques, etc.), de l’échelle du quartier jusqu’à celle de l’immeuble, afin de permettre le croisement d’usages différents. Le sentiment d’urbanité des centres-villes par rapport aux banlieues tient essentiellement à cette mixité. Méfions-nous cependant du totem de la mixité sociale — la proximité spatiale aboutit très souvent à un évitement social. Elle est d’ailleurs très souvent évoquée pour permettre une mise à sac des quartiers populaires, débouchant sur une reconstruction gentrifiée.

Troisième levier : l’altérité de peuplement est à défendre avec âpreté ; elle est largement attaquée par le syndrome mondial de gentrification. Les projets urbains et de promotion immobilière sont un moyen d’investir certains surplus du capital, en dehors d’appareils productifs n’offrant plus assez de débouchés. Notons que c’était déjà le cas sous la reconstruction de Paris par Haussmann (1852-1870), qui a produit un investissement direct dans la pierre, de nouvelles institutions lucratives, un mode de vie unique lié au mythe de la « ville Lumière », une ode à la consommation (café, grands magasins, expositions universelles…) et une mise au pas des personnes et des espaces. Pour autant, cette altérité doit être qualifiée : elle est, dans l’idéal, sociale et culturelle (à l’instar des écosystèmes naturels, les systèmes sociaux gagnent en intensité, en solidité et en résilience à mesure qu’augmente cette diversité).

Quatrième levier : l’accessibilité est une projection dans l’espace de l’application du principe d’égalité. Chez les professionnels comme chez les gens du commun, l’espace — comme toutes choses — devrait être appréhendé en se mettant à la place des plus faibles. C’est d’ailleurs le gage d’un aménagement de qualité pour toutes et tous : prévoir des bancs confortables pour les personnes âgées ou celles en situation de handicap, c’est offrir ce même confort pour la femme enceinte ou le travailleur fatigué par sa journée de travail.

Bodies in urban spaces, Cie Willi Dorner

Cinquième levier : la gratuité. L’acte gratuit commence à disparaître avec « la mentalité de crevard » telle que décrite dans le dernier opus du Comité invisible, Maintenant, selon laquelle tout élément disponible se doit d’être valorisable économiquement. L’utilitarisme et la non-gratuité commencent à devenir des réflexes individuels dans les modes de vie métropolitains. En revanche, la gratuité créée par la solidarité, notamment par l’impôt, est totalement invisibilisée — à tel point qu’un Macron peut annoncer sa volonté de supprimer la taxe d’habitation sans que cela ne soulève les foules. Cet impôt finance pourtant nos routes, nos travaux et la gestion du quotidien. Cette décision diminue la liberté d’administration à un niveau local et remet les collectivités territoriales entre les mains de l’État, et donc du capital.

Sixième levier : le ralentissement. La logique libérale de conception de l’espace, la désocialisation et la prévalence du flux sur le statique instaurent la préséance du plus fort. Reprenons l’exemple de la place de la République, à Paris : depuis son réaménagement, l’usage du skate s’y impose et il est de notoriété publique que le harcèlement de rue y est manifeste. La réorganisation de l’espace a contribué à créer ce sentiment de trottoir géant où l’on se croise dans l’anonymat des villes. C’est donc à dessein que Nuit Debout y instilla de la pesanteur et de l’arrêt, propices à la réflexion et au débat (malgré cela, on a vu fleurir, durant les rassemblements, des phénomènes de prédation et de harcèlement masculins : la pratique de l’espace n’est assurément pas la même selon le genre6). Cette démarche de ralentissement est d’ores et déjà à l’œuvre ; elle produit des résultats chez les villes signataires du mouvement des slow cities.

Septième levier : réintégrer le sensible contre la norme. Peu de place est laissée aux sensations, dans la manière de concevoir l’espace : celui-ci, pour être collectif, devrait diffuser un sentiment de bien-être et de plénitude en éveillant la mémoire, l’histoire, les perceptions. Un espace public vivant laisse de la place à l’incongru, à l’imprévisible, au hasard, à la transgression plutôt que de rejouer la logique concentrationnaire à l’œuvre dans les lieux publics tels que les hôpitaux, les écoles, etc. Ne négligeons pas ces éléments ; comme l’affirmait l’OMS — avec toutes les réserves que l’on peut avoir sur ses orientations ou son existence même — en 1946 : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » Ces usages sensitifs, passés comme présents, aux effets très concrets sur nos existences, sont souvent oubliés.

Huitième levier : permettre l’expérimentation d’un espace public ordinaire. Vous ne lirez jamais une apologie de l’espace public ordinaire, c’est-à-dire sur lequel ne pèsent pas des enjeux de marché, un espace construit collectivement par les usagers réguliers et quotidiens de passants comme de résidents. C’est l’espace public de la pesanteur, celui qui revêt des formes banales et en cours d’expérimentation. C’est donc souvent celui de la marge, de la périphérie, de la banlieue (l’étymologie de banlieue est la « mise au ban »). Il est marquant que nos imaginaires référentiels soient toujours les espaces publics centraux façonnées par l’accumulation de richesses et la mise en ordre du pouvoir politique ; c’est, on le voit encore, une manière de mépriser les micro-pratiques dans la répartition et les rapports de pouvoir tels qu’ils se jouent dans d’autre sphères — spatiales comme temporelles — du quotidien.

*

On ne peut concevoir un espace public commun sans rendre celui-ci totalement incompatible avec les rapports de production et d’exploitation capitalistes. Malheureusement, bien des groupes de luttes urbaines militant pour une participation à la décision, à la gestion ou même à l’appropriation d’un aménagement n’effectuent pas cette liaison. Outre le noyautage des structures de consultation (conseils de quartier, groupes témoins, etc.), le pouvoir sur les autres scènes (jardins partagés, groupements type atelier d’urbanisme populaire ou collectifs d’urbanistes/architectes) s’obtient par la subvention ou l’aide. Tous ces éventuels cadres d’émancipations reviennent sans délai dans la main du pouvoir et des classes dominantes. C’est donc en invoquant un espace public à même de garantir la liaison entre des luttes diverses (le mouvement ouvrier, le monde du travail, les sphères plus autonomes, les expériences a-capitalistes…) que les « lieux de consultation » pourraient être subvertis. Cette subversion — premier pas vers une destitution — permettrait une montée en gamme de la contestation de l’ordre urbain. Elle est l’une des formes possibles de collectivisation qui s’expérimentent et se cimentent en marchant, en pensant, en agissant.

Toutes les illustrations sont tirées de la performance artistique « Bodies in urban spaces » de Cie Willi Dorner.

- Les libéraux estiment que l’espace public permet un débat public doté d’une diffusion suffisamment large pour que tout le monde soit inclus et au courant de ce qu’il s’y dit. Concrètement, que ce soit dans le débat d’idée ou dans l’espace, cette considération est un mythe.[↩]

- La ville est l’héritière directe de l’idée de Cité : une logique volontiers radioconcentrique et des limites claires. L’urbain, lui, se déploie partout et sans bornes : il est une multitudes de frontières internes qui balkanisent l’espace. La ville multiplie les fonctions quand l’urbain se spécialise.[↩]

- Voir l’œuvre de David Harvey, les articles de William Bunge — dont voici une traduction —, l’étude d’Anne Clerval sur le peuplement de Paris ou celle de la gentrification des quartiers populaires, par Matthieu Giroud, entre autres.[↩]

- En période de baisse du taux de profit du capital et faute de pouvoir jouer sur le taux d’exploitation du travail, les forces capitalistes se réfugient dans des valeurs refuges comme l’art ou la pierre. Elles privatisent et concentrent la plus-value en plaçant la ville dans une situation de destruction-reconstruction permanente. En écho, s’opère une transformation du peuplement et de la structure des emplois.[↩]

- Sur ce sujet, voir le rapport Dauge.[↩]

- Les femmes n’expérimentent pas l’espace librement puisqu’elles réfléchissent et mettent continuellement en place des stratégies d’évitement, de contournement, de fuite ou d’autodéfense, selon le caractère de chacun.es. L’espace public devient l’expression, en comportements et en actes, de l’entrave quotidienne qui est faite à leur pouvoir d’activer un espace ou d’avoir tout simplement une action ou un comportement politique. Bien qu’invisible, la contrainte mentale est présente à chaque pas dans la rue.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Soyons ce peuple qui manque », Thomas Moreau, mai 2017

☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017

☰ Lire notre article « L’émancipation comme projet politique », Julien Chanet, novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Hervé Kempf : « On redécouvre ce qu’est la politique », juillet 2016

☰ Lire notre entretien avec Chahr Hadji : « Remettre en question ce que peut supporter une société », février 2017

☰ Lire notre entretien avec Julian Mischi : « Il y a une dévalorisation générale des milieux populaires », juin 2015

☰ Lire notre entretien avec Nuit Debout : « Faire peur aux élites en prenant ensemble la rue », mars 2016

☰ Lire notre entretien avec Paul Ariès : « La politique des grandes questions abstraites, c’est celle des dominants », mars 2015