Entretien inédit pour le site de Ballast

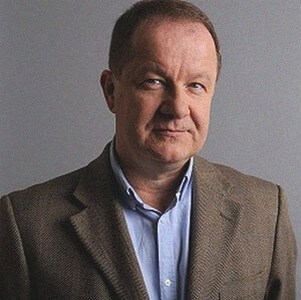

Rendez-vous est pris à la Ruche, le long du canal Saint-Martin, à Paris. C’est ici que le site d’information en ligne Reporterre a ses quartiers — son rédacteur en chef, Hervé Kempf, nous reçoit. Auteur de nombreux livres sur le rapport entre la crise écologique, le capitalisme et son oligarchie, son travail rencontre un écho mondial un certain 16 décembre 2009, lorsque Hugo Chavez, à la tribune de la Conférence de Copenhague, brandit son ouvrage Comment les riches détruisent la planète. Observateur de longue date des luttes écologiques et sociales, Kempf jette un regard enthousiaste sur les mobilisations en cours — de Notre-Dame-des-Landes à Nuit debout, en passant par les grèves et manifestations. Une tendance de fond des dernières décennies se radicalise : le besoin d’une alternative, sans toutefois parvenir à trouver une réponse à l’éternelle question des mouvements d’émancipation : comment passer à un ordre collectif assurant des relations pacifiées entre les hommes et avec la biosphère ? Tout doit se tenir : question écologique, question sociale, rapport à la violence et à l’État.

Je ne parlerai pas de bilan, mais plutôt de forte impression. La première chose : c’est une formidable bouffée d’air dans un univers politique asphyxiant. Entre les attentats, les débats sur l’identité nationale, la loi sur la déchéance de nationalité, le Front national qui s’approche du pouvoir, l’état d’urgence, Nuit debout surgit, surprenant tout le monde, y compris celles et ceux qui y ont participé. Et ça se fait avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de bonne humeur souvent, de joie, de désir de refaire de la politique, de parler, de s’écouter aussi. Je suis toujours très frappé par la qualité d’écoute de tous ceux qui participent. La deuxième chose : c’est un aspect d’éducation populaire. On redécouvre et réapprend ce qu’est la politique. La politique, ce n’est pas les commentaires d’Alain Duhamel ou Jean-Michel Apathie, ni la énième interview où l’on cherche la petite phrase de tel ou tel responsable, ce n’est pas la lutte effrénée et permanente pour le pouvoir, c’est discuter du fond : comment fait-on démocratie, comme se bat-on, comment s’écoute-t-on, comment réfléchit-on ensemble, comment prend-on des décisions pour l’avenir commun ? Ce travail sur la démocratie et sur la politique est passionnant.

« On redécouvre et réapprend ce qu’est la politique. La politique, ce n’est pas les commentaires d’Alain Duhamel ou Jean-Michel Apathie. »

Il faut aussi rappeler que Nuit debout s’est fait sous la pluie ou dans l’humidité en permanence. Voir 300 personnes assises sous leur parapluie écouter une série de prises de parole était fascinant. J’y ai personnellement beaucoup été ; j’essayais d’y passer une heure par jour — aidé par le fait que Reporterre n’est pas très loin de la place de la République, et j’ai appris en écoutant. La troisième chose : c’est la libération de la parole, où l’on voit que ce que dit un inconnu est aussi important que ce que dit une personnalité. Il faut aussi noter que Nuit debout n’est pas à Paris seulement. Nous avons un réseau de correspondants et avons essayé d’avoir des regards sur différents endroits. Partout dans ce pays, il y a des gens qui ont la même envie de parler de politique, de réfléchir. J’en retire donc des impressions très fortes, je n’en vois que l’aspect positif pour l’instant.

Reporterre prend position, se place du côté de celles et ceux qui résistent. Comment articulez-vous journalisme et engagement politique ?

D’abord, les éditos et les articles ont par définition un ton différent les uns des autres. L’éditorial, c’est l’expression forte d’un point de vue qui est le plus souvent le mien — mais en accord avec la rédaction. En termes de catégorie journalistique, c’est un texte de prise de position. Alors que les articles sont des enquêtes, sans commentaires, tâchant de bien exposer les faits. Bien sûr, ils ont un angle. Nous avons une ligne rédactionnelle très claire, qui est inscrite sur le site : nous considérons que la question écologique est la question historique et politique principale de ce début de XXIe siècle. C’est une grille de lecture visible, assumée, et à partir de laquelle nous faisons notre travail de journaliste. Nous sommes aussi engagés, et j’allais même dire moins, que des journaux comme The Economist, Les Échos, Le Figaro ou Le Monde, qui défendent explicitement, à des degrés divers, une ligne néolibérale et affirment la primauté de l’économie comme mode principal de l’activité sociale. Nous n’avons pas ce point de vue. Je ne suis donc pas plus engagé que les médias institués qui prétendent ne pas l’être, mais qui ont fait des choix idéologiques marqués. La différence est qu’à Reporterre, nous posons et disons clairement nos choix. Il serait intéressant de voir si ces journaux ont une ligne rédactionnelle écrite, comme nous. À partir de ça, nous menons une bagarre contre la vision du monde dirigée par l’économie, pour faire simple. Comme elle est dominante en ce moment, elle prétend refléter la réalité, alors que ce n’est que la vision du pouvoir. Nous affirmons autre chose, mais évidemment, comme nous sommes beaucoup plus petits, les dominants voudraient nous faire passer pour engagé ou militant.

Il est loin le temps où les écologistes criaient seuls dans le désert et étaient pris pour des extra-terrestres. Aujourd’hui, les forces privées et publiques les plus réactionnaires prônent le développement durable et l’éco-responsabilité. Est-ce une victoire des écologistes que d’avoir su porter ces idées à l’agenda des puissants, ou est-ce le signe que l’écologie est soluble dans le capitalisme ?

Je ne suis malheureusement pas d’accord avec votre constat. Une partie notable de l’oligarchie considère que la question environnementale ne se pose pas. Aux États-Unis – qui restent la première puissance économique, militaire et culturelle du monde —, le candidat à l’élection présidentielle Donald Trump dit que la question du changement climatique est secondaire ou n’existe pas, et considère qu’il y a trop de règles sur l’environnement. Donc non, les forces les plus réactionnaires, comme vous les appelez, n’ont pas intégré la question environnementale ; on assiste même à un retour en arrière en ce moment. Et pour prendre des exemples moins extrêmes que Trump, il y a un consensus des principaux partis français — qui sont l’expression de l’oligarchie — sur Notre-Dame-des-Landes, sur la construction de nouvelles lignes de TGV ou sur le maintien du nucléaire. En aucun cas ne se pose réellement la question de réduire la consommation d’énergie ou de freiner l’artificialisation des sols. La bataille culturelle sur l’écologie n’est donc pas gagnée, comme on aurait pu le penser, parce qu’on a atteint un point où il est devenu clair pour les dominants, animés par l’idéologie néolibérale et la volonté de perpétuation du capitalisme, que la question écologique, si on la considère sérieusement, remet en cause le système capitaliste, et donc le système d’accumulation du capital, de privatisation accélérée des biens publics, d’inégalités extrêmes, etc. C’est ce que j’ai expliqué dans mon livre Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, en 2009 ; c’est aussi très bien dit par Naomi Klein, dans Tout peut changer. Les capitalistes ont compris que pour résoudre la question écologique, il faut fortement réduire les inégalités, et donc remettre en cause l’ordre social tel que 40 ans de néolibéralisme nous l’ont maintenant imposé. Comme ils sont loin d’être idiots, ils réfléchissent, analysent, et préfèrent refuser l’impératif écologique.

Nuit Debout, Paris (© Dominique Paget | AFP)

D’autres fractions ou tendances de l’oligarchie vont dire : « Quand même, l’écologie c’est vraiment important, le climat est une question très préoccupante. » Généralement, ça se focalise sur le climat. Si on avait le temps, je détaillerais pourquoi la question du climat est facilement acceptée par une partie des capitalistes, alors que celle de la biodiversité et des biens naturels est totalement évacuée1. Bref, cette fraction plus ouverte de l’oligarchie estime qu’on peut répondre à la question écologique en amendant le capitalisme par ce qu’elle appelle le développement durable. Sauf qu’en pratique, ça coince, c’est-à-dire qu’on n’arrive pas à changer vraiment les paramètres de la situation économique si on reste dans le cadre d’un marché qui décide de tout. Non pas que les règles du marché soient par principe condamnables, mais qu’en revanche l’extension généralisée du marché à tous les secteurs de l’activité sociale ne permet pas de répondre à la question écologique. Puisqu’ils ne réussissent pas à mettre en place un compromis efficace entre la solution du problème et la perpétuation du capitalisme auquel ils restent attachés, on se retrouve dans une impasse.

« On ne peut résoudre la question écologique qu’en interrogeant l’ordre social, parce que l’inégalité est un des moteurs profonds de la dégradation écologique. »

Il y a donc deux batailles culturelles : la première est d’imposer l’idée que la question écologique est centrale ; la deuxième est de faire comprendre qu’on ne peut résoudre la question écologique qu’en interrogeant l’ordre social, parce que l’inégalité est un des moteurs profonds de la dégradation écologique. Et c’est cette deuxième bataille que l’on n’arrive pas à gagner par rapport à la fraction plus ouverte de l’oligarchie. Qu’est-ce qui fait le plus avancer la conscience de l’urgence écologique ? Ce ne sont pas les multiples efforts déployés par de nombreuses personnes dans des ONG, dans des médias comme Reporterre ou dans plein d’autres endroits. C’est surtout que la gravité de la situation écologique devient de plus en plus visible et sensible. Au moment même où nous nous entretenons, des graves inondations se déroulent en France. Il y a trois semaines, des feux de forêts gigantesques éclataient dans l’Alberta, et encore avant, on avait connu les températures extrêmes du mois de janvier. À tout moment, la réalité de la dégradation écologique est maintenant sensible. Voilà la différence avec ceux qui se battaient sur la question écologique dans les années 1960 et 1970 : ils la pensaient comme une catastrophe à venir. Nous savons maintenant que la catastrophe a commencé. Elle fait partie de notre présent, et sans doute — et c’est là la préoccupation des écologistes, mais aussi d’un très grand nombre de scientifiques — ne peut-elle aller que de mal en pis. C’est pour cela qu’il y a urgence à changer pour freiner, voire inverser, ce qui est en train de se passer.

Dans une tribune intitulée « Leur écologie et la nôtre », André Gorz posait une question cruciale : « Que voulons-nous ? Un capitalisme qui s’accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et, par là même, instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la nature ? Réforme ou révolution ? » Que lui répondez-vous ?

Je ne réponds pas à Gorz. Tout ce que j’ai lu de lui, en dehors de quelques anachronismes, est lumineux et puissant. Toute la première partie de la phrase est juste. En revanche, quand il dit réforme ou révolution, ce sont des mots de son époque que je n’emploierais plus maintenant, pour plusieurs raisons. La première, c’est que je ne suis pas marxiste au sens idéologique du terme. J’utilise les concepts pertinents de la lutte des classes, de la plus-value et de l’accumulation du capital. Pour moi, Marx est un théoricien dont beaucoup d’idées et concepts sont extrêmement utiles, mais je n’adhère pas à l’eschatologie marxiste, à l’aspect idéologique et global du marxisme. Le concept de révolution, qui est à l’origine la révolution du prolétariat, ne fonctionne pas dans la période actuelle — pour autant que ça ait jamais fonctionné. Je ne suis donc pas dans la mythologie marxo-léniniste de la prise de pouvoir par le prolétariat en lutte. La deuxième chose est que le terme révolution a été tellement dévalorisé par son emploi à répétition par la publicité, par le capitalisme, par la technologie, qu’il ne veut plus rien dire. J’écoute souvent la radio, il y a au moins une fois par semaine un commentateur quelconque qui va parler de la révolution des télécoms ou de la révolution de n’importe quoi d’autre. Le mot « révolution » fait partie de ceux que je mets au réfrigérateur en pensant qu’il ne faut plus les utiliser pendant quelques décennies, le temps qu’ils retrouvent leur fraîcheur et leur vérité. La révolution n’est plus un concept opérationnel. Quant au terme de réforme, il est devenu tellement polysémique qu’il a perdu, pour des raisons différentes, son sens. Aujourd’hui, la « réforme » est celle du Code du travail. On nous dit : « Il faut réformer. » Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’on veut casser le Code du travail. Plus globalement, « réforme » est devenu le signifiant des mesures néolibérales visant à détruire les solidarités collectives.

« Le concept de révolution, qui est à l’origine la révolution du prolétariat, ne fonctionne pas dans la période actuelle — pour autant que ça ait jamais fonctionné. »

Je ne raisonne donc plus avec ces termes, d’autant qu’on est maintenant plongés dans un processus continu de transformation, alors que l’idée de révolution désigne une rupture de l’ordre social. Or, on ne peut plus penser cet ordre social indépendamment de l’ordre naturel. Je pense plutôt que les ruptures vont venir de chocs de l’univers naturel combinés à des évolutions sociales brutales, ou, pour le dire autrement : la guerre. Je reprendrais donc la première partie de la phrase de Gorz en disant que notre défi est maintenant d’éviter que l’on soit conduit à la guerre par un capitalisme qui n’arriverait plus à gérer la contradiction entre l’aggravation de la crise écologique — et tous les phénomènes sociaux qui vont avec — et son incapacité à y faire face. Comment ferait-il, à part répondre de manière autoritaire par la guerre en externe et par la guerre civile en interne ? Plutôt que réforme et révolution, je dirais que nous avons le choix entre la paix et la guerre, étant entendu que la paix consisterait à transformer cet ordre social de manière aussi calme que possible, en réduisant drastiquement les inégalités qui génèrent dans la société mondiale des tensions de plus en plus violentes. Et dans la paix, il y aussi la nécessité absolue de pacifier les relations entre la société humaine et la biosphère, par l’adoption d’une culture écologique.

Manifestation à Nantes (©S.MAHE | RETEURS)

Dans un édito, vous citez Daniel Guérin qui, dans son livre Fascisme et Grand Capital, explique que l’État fort et la guerre « ont eu pour objet de prolonger artificiellement, par des moyens d’exception, un mode de production et d’appropriation périmé, qui ne pouvait plus se survivre par des moyens réguliers et pacifiques ». Alors qu’il est de bon ton de dénoncer la résignation et l’apathie de la population, qu’est-ce qui vous fait penser que l’ordre établi est fragile au point de devoir recourir à la force pour se maintenir ?

On observe, en tout cas en France, un dissentiment profond entre une très large partie de la population et l’oligarchie, qui se manifeste notamment par des taux d’abstention très importants. Je ne saurais pas en donner des signes objectifs, mais ceux qui sont censés nous représenter ne sont plus respectés. On ne sent pas que les Hollande, Valls, Copé, Sarkozy, etc., sont vraiment animés par l’intérêt général, sont portés par l’ambition de servir leur pays et la société. De même pour les chefs de grandes entreprises : la façon dont ils s’empiffrent à coup de millions d’euros et de stock options fait que les gens comprennent que les détenteurs du pouvoir économique ne l’exercent pas de manière raisonnable. Quant aux banques, il y a une sorte de dégoût à leur égard, car même les plus ignorants de nos concitoyennes et concitoyens se rendent compte que les marchés financiers et les banques pillent la société, certes de manière assez mesurée pour ne pas abattre la bête totalement Et puis, une très large partie de la population décroche carrément, et c’est ça qui est le plus grave. Ils sont pauvres, précarisés, n’ont plus de solidarité collective, qui peut-être auparavant leur permettait de se serrer les coudes. Ils sont maintenant paumés, isolés, et n’accrochent plus du tout à l’idée d’un espace collectif, non pas qu’ils le refusent, mais ils n’ont plus les référents culturels ni les cordes de rappel pour le faire.

« La société se dénoue dans une atmosphère de profond dissentiment à l’égard de ceux qui ont le pouvoir, sans qu’on sache comment le leur reprendre. »

Cet espace collectif est donc abandonné par ceux d’en haut, qui n’ont plus le sens de l’intérêt général, et par une large partie de la population qui fait face à des problèmes d’appauvrissement et d’individualisation qui les font décrocher. La société se dénoue dans une atmosphère de profond dissentiment à l’égard de ceux qui ont le pouvoir, sans qu’on sache comment le leur reprendre. C’est pour cela que Nuit Debout est un phénomène intéressant, parce qu’il affirme la volonté de se réapproprier l’espace et la parole publics sans pour autant déléguer le pouvoir. Les oligarques, s’ils sont cupides et égoïstes pour la majorité d’entre eux, sont aussi intelligents et se rendent bien compte qu’ils ne sont plus moralement estimés. Les gens respectent l’ordre mais pas l’oligarchie. Il suffit de voir quand Hollande, ou Sarkozy avant lui, se déplacent quelque part : des centaines de policiers sont nécessaires pour les protéger de tout contact véritable avec le peuple, pour éviter qu’ils soient injuriés. Alors qu’auparavant, je pense que si Mitterrand ou de Gaulle allaient dans un village ou dans une ville quelconque, il y avait évidemment des gardes du corps mais pas toute une armada, parce qu’ils ne risquaient pas d’essuyer un crachat, on les respectait. Et c’est évidemment pareil pour les banquiers et grands patrons. Si Carlos Ghosn, qui s’est empiffré de 17 millions d’euros, allait quelque part où il serait reconnu, les gens ne le salueraient pas avec beaucoup de politesse. Les oligarques sont donc fragiles, et ils le sont parce qu’ils n’ont pas la réponse ! Ils savent, sauf les plus obtus d’entre eux, que les gens ne les respectent pas. Ils sentent qu’il y a des tensions énormes qui montent, ils perdent le lien avec la société.

Une société qui se dénoue est une société qui se fragilise. Par ailleurs les menaces se renforcent, puisque les crises écologiques et la poussée des inégalités mondiales créent des tensions énormes dont la question des migrations est une expression importante, ainsi que le terrorisme. La difficulté est que, si nous savons que ces personnes sont méprisables, nous n’avons pas trouvé le moyen d’organiser un ordre collectif qui permette de vivre en harmonie pour répondre aux nouvelles questions qui se posent. Et c’est sans doute parce que cette société ressent sa fragilité et son impuissance qu’elle n’exprime pas avec plus de virulence son dégoût à l’égard de l’ordre établi. Parce que malgré tout, l’ordre établi, c’est l’ordre. La société française est relativement pacifique, à la différence de celle des États-Unis. Les Français sont attachés à cette atmosphère pacifique. Il y a donc une grande prudence dans l’expression du dissentiment et du dégoût, et un contrôle de la violence qui pourrait s’exercer. Jusqu’à quand, je ne sais pas, mais je pense qu’une large partie de la société cherche ce compromis en attendant qu’une solution arrive. Sauf qu’elle n’arrive pas.

CRS à Notre-Dame-des-Landes (©Romain Hingant | Photothèque rouge)

Suite aux affrontements dans les rues de Nantes lors d’une manifestation contre l’aéroport, vous aviez dénoncé aussi bien les violences policières que celles des manifestants. Condamner des formes de résistance plus offensives et vouloir faire le tri entre bons et mauvais manifestants ne fait-il pas le jeu du pouvoir ? Faut-il ériger la non-violence en principe absolu et refuser que la colère s’exprime autrement que de manière pacifique, par les urnes et les slogans ?

J’ai récemment relu cet éditorial écrit après la manifestation du 22 février 2014 à Nantes ; il ne trie pas entre bons et mauvais manifestants. D’abord, il y a au sein du mouvement social de transformation de la société un débat animé sur la violence et Reporterre en rend compte. On donne les points de vue des non-violents et ceux de personnes qui disent que la violence peut être une arme politique pertinente dans la situation actuelle. Ma position personnelle — on revient à l’édito — est qu’il y a une question de fond du point de vue écologique. Toute la pensée écologique, telle que je la comprends, est une pensée de pacification : nous, sociétés humaines, devons rétablir des liens harmonieux, équilibrés, non destructeurs en tout cas, avec la biosphère et notre environnement. Comme l’activité humaine est maintenant devenue indissociable de cette biosphère, l’établissement de cette nouvelle relation passe aussi par un changement des relations entre les humains eux-mêmes. Cette violence terrible qui s’exprime à l’égard des milieux naturels est généralement associée à une violence très forte à l’égard des sociétés indigènes ou des couches les plus populaires. Si on veut arriver à une situation pacifique, on ne peut pas employer les moyens de la violence. Mon point de départ est donc cette position philosophique. Ensuite, il y a l’action politique concrète, les rapports de force, la difficulté du jour le jour et de faire changer les choses. On suit les luttes écologiques, et il y a beaucoup de violence, car c’est à leur encontre que les pouvoirs dominants sont presque les plus violents, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’ils sont tendres avec des ouvriers qui se bagarrent. Mais — on en a parlé —, ils savent à quel point les luttes écologiques les menacent.

« Le rapport de force militaire est tel que les armes de la police sont beaucoup plus fortes que celles des opposants à l’ordre. »

J’ai donc ma position philosophique de fond, et la position pragmatique que j’ai élaboré, en voyant ce qui s’était passé, est qu’une violence de défense est compréhensible et légitime. Quand vous êtes agressé, c’est très difficile de ne pas résister par les moyens que vous avez sous la main. Ce qui était admirable dans la bagarre de Notre-Dame-des-Landes, c’est qu’il y avait des gens de tous les âges qui sont venus, qui se sont battus avec les moyens qu’ils avaient, et beaucoup avec les armes de la non-violence. Il y a des gens qui ont eu le courage d’aller nus devant les policiers, des personnes âgées qui ont été sans aucune menace à la confrontation avec les policiers, etc. Il y en a d’autres qui se sont bagarrés en lançant des pierres, en renvoyant des grenades lacrymogènes, en érigeant des barricades, et ç’a été extrêmement utile. Ces violences étaient compréhensibles. Elles ont d’ailleurs été comprises par l’ensemble de ceux qui se bagarraient là, mais c’était une violence défensive, elle était légitime. Le 22 février 2014, à Nantes, il y avait la volonté de provoquer et de créer une situation insurrectionnelle : ça s’est retourné contre le mouvement. Pourquoi ? Parce que le rapport de force militaire est tel que les armes de la police, et éventuellement de l’armée, sont beaucoup plus fortes que celles que des opposants à l’ordre établi pourraient et voudraient employer. On voit une évolution terrible des forces de police par l’usage quasi-systématique du LBD, du tir de gaz lacrymogène à tir tendu, de la recherche délibérée de blesser des manifestants, ce qui fait que de plus en plus de gens n’osent plus aller manifester. Par ailleurs, il y a une autre arme dont disposent les dominants : celle des médias.

Le 22 février 2014, ce qui m’a frappé, c’est à quel point, dès 18 heures, Manuel Valls faisait une déclaration depuis la banlieue parisienne en dénonçant les violences à Nantes. À Reporterre, on prévoyait de faire un récit de la manifestation le dimanche ou le lundi, mais quand on a vu ça, on s’est dit « on accélère ! ». On ne pouvait pas laisser faire, parce que tous les gros médias embrayaient sur le discours de Valls. On a donc carburé pour dire qu’il n’y avait jamais eu autant de monde à Nantes : 500 tracteurs, 20 000 personnes, c’était une manifestation essentiellement pacifique et c’était une réussite. Or, cette réalité était totalement effacée de la représentation médiatique par les violences d’un certain nombre de gens qui recherchaient la confrontation (que suscitait par ailleurs, à dessein, les forces de police). Utilisons donc la violence, si nécessaire, mais en mesurant son impact. C’est ma position, mais je pense que généralement, la violence sert le pouvoir qui saura beaucoup mieux l’utiliser en termes médiatiques. Nous n’avons pas les médias pour porter avec suffisamment de force un discours différent de celui des médias dominants. On perd donc la bataille de l’image. Avec la non-violence, les médias dominants ne peuvent pas en parler. Ils adorent la violence, ils adorent ces images de riot porn. Quand une action très forte est menée par des non-violents, comme ça s’est passé à Pau, au moment du colloque de Total sur le pétrole offshore, les non-violents en ont pris plein la gueule, mais ils ont remporté cette bataille, et les médias dominants n’en ont pas parlé. Si on l’a gagné lors de l’opération César à Notre-Dame-des-Landes, c’est parce qu’il y avait un usage de la défense qui était légitime et qui était combiné, de manière non organisée d’ailleurs, avec beaucoup de non-violence, et qu’en face, la brutalité de la violence étatique était tellement manifeste que les médias dominants ne pouvaient pas travestir la réalité.

Manifestante à NDDL (©Maxppp)

Dans votre livre sur Notre-Dame-des-Landes, vous décrivez avec enthousiasme la ZAD comme d’un espace libéré où « l’expérience politique […] est expérience de vie ». Dans un édito, vous reprenez même le fameux slogan « Zad Partout ! » et décrivez la ZAD comme le « prototype d’une société à venir ». Quelle serait cette société à venir ? Une société sans État, une confédération de communes libres ?

Je ne sais pas s’il faut la définir en quatre phrases, mais ce serait une société qui aurait, non seulement comme souci premier, mais comme fondement moral et politique, l’idée que l’activité humaine peut s’épanouir et doit se déployer sans abîmer l’ensemble des formes de vie et le substrat qui leur permet d’être. Ça passe sans doute par beaucoup moins de hiérarchie et de rapports de pouvoir que ceux que nous connaissons, en particulier dans la société française ; par des pouvoirs ou des hiérarchies qui ne dépendraient pas de la possession d’un patrimoine monétaire important mais d’un accord collectif de déléguer des responsabilités à tel ou tel pour une période limitée ; et où les gens se réaliseraient par la façon d’être ensemble, par l’expression de soi-même. On peut résumer cette idée avec une formule que j’aime bien : « Moins de biens, plus de liens. » L’activité humaine ne peut pas et ne doit pas se déployer au détriment des autres formes de vie et de ce qui leur permet d’exister pleinement.

Vous continuez à défendre le « bel avenir de l’Europe » tout en critiquant le dévoiement de son projet par l’oligarchie, notamment avec l’épisode du TCE en 2005. Mettre ses espoirs dans une Europe sociale et écologique n’est-il pas contre-productif, comme certains le défendent à gauche ?

« L’activité humaine ne peut pas et ne doit pas se déployer au détriment des autres formes de vie. »

L’humanité forme aujourd’hui une société humaine, c’est la grande nouveauté de l’époque actuelle, et l’aspect positif de la crise écologique, on va le voir. La société humaine est unifiée, alors qu’avant, pour prendre un exemple extrême, les Yanomami du nord du Brésil et les paysans beaucerons constituaient des sociétés qui s’ignoraient totalement. Les sociétés vivaient très largement séparées les unes des autres. Nous vivons maintenant dans des sociétés qui se connaissent très bien, qui échangent en permanence, qui se rendent visite, qui communiquent. Par ailleurs, nous sommes confrontés au même environnement. Pour reprendre cet exemple extrême, les Indiens yanomami vivaient dans et avec la forêt tropicale, les paysans beaucerons avec les grandes plaines fertiles et boisées de l’Île-de-France. Chaque groupe avait une expérience très particulière du milieu naturel dans lequel il était plongé, ce qui déterminait des formes sociales et culturelles spécifiques. Maintenant, on a un élément unificateur, extrêmement puissant, qui est le fait que, précisément, nous savons que nous partageons la même biosphère, et que nous sommes confrontés au changement climatique, qui est l’aspect le plus intéressant de l’écologie du point de vue théorique — parce qu’il s’impose à tout le monde. Il n’y a donc plus de frontières. Je dis là des évidences, afin de souligner fortement un point qui n’est pas encore intégré dans notre culture : nous partageons la même société parce que nous sommes confrontés aux mêmes défis. Ceux-ci exigent des réponses communes, et de ce point de vue, même si les négociations sur le climat sont toujours décevantes et insuffisantes, elles expriment quand même quelque chose de fondamental, qui est la mise en scène de la société mondiale.

D’une certaine manière, l’Europe est aussi une mise en scène, et même plus que ça car elle entraîne des comportements et des politiques communes. Elle met en scène la volonté de pacification d’un ensemble de pays et de peuples, qui, il ne faut pas l’oublier, ont été, dans les 300 dernières années, extrêmement agressifs entre eux et à l’égard des autres, et ont contribué, par un usage particulier de la technique notamment, à une transformation massive de notre monde, de la biosphère et de l’humanité dans son ensemble. Ce qui se passe en Europe est donc tout sauf indifférent, et le fait que l’Europe se soit notamment bâtie sur l’accord entre deux pays qui s’étaient entretués de manière invraisemblable pendant pas loin de 100 ans reste fondamental, surtout si comme moi et d’autres, on a le sentiment que la question de la guerre n’est pas close. Travailler à l’Europe, maintenir, renforcer et faire vivre ce lien me paraît donc essentiel. Mais évidemment pas l’Europe de Juncker, de l’ex-premier ministre du premier paradis fiscal du monde, de la BCE gouvernée par un ancien vice-président de Goldman Sachs, des marchés et du libre-échange généralisé. Mais sur le fond du mouvement historique, de la nécessité historique, pour autant qu’il y en ait une, l’Europe reste un enjeu politique extrêmement important.

(Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Vous appelez à une « convergence des moyens d’existence » entre pays pauvres et riches, et entre classes supérieures et inférieures dans chaque pays. Concrètement, vous demandez à une partie importante des populations occidentales de s’appauvrir, du moins matériellement. Comment « vendre » un tel programme ?

J’ai développé cette démonstration dans Fin de l’Occident, naissance du monde, en 2013 — j’y expose une analyse. Ce qui est intéressant, c’est que je n’ai pas vu d’argumentations opposées qui la mettent en défaut. Ça n’a certes pas nourri les débats chez les Messieurs Finkielkraut, Bruckner et autres Gauchet… mais la question est posée et il n’y a pas de réponse pertinente. Cependant, je fais souvent des conférences et des débats publics, durant lesquelles je le dis clairement : il faut réduire la consommation matérielle dans nos pays. Et quand on l’explique, les gens comprennent. Ensuite, j’explique que si on ne le fait pas, on va à la guerre. Que voulons-nous ? Être enclos avec nos richesses, et donc une inégalité très grande, dans des forteresses protégées par des militaires qui tueront régulièrement un certain nombre de gens, et dans un climat d’État policier permanent à l’intérieur pour faire taire les voix dissonantes ? Nous avons le choix entre changer en allant vers une sobriété qui nous apportera des richesses humaines beaucoup plus grandes qu’aujourd’hui et nous permettra d’aller vers la paix universelle ; ou de refuser cette évolution en nous retranchant derrière des murailles avec des militaires qui tueront quelques milliers de personnes chaque année à nos portes, et des policiers qui empêcheront de s’exprimer et blesseront les voix dissonantes. Le choix est là. On peut me dire que je me trompe mais il faut l’argumenter. Le plus inquiétant, en fait, est que ce débat ne vienne pas sur la place publique.

NOTES

1. « On accorde trop d’attention au climat par rapport aux autres questions environnementales », entretien avec Guillaume Sainteny, Reporterre, novembre 2015.

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Vincent Liegey : « Avoir raison tout seul, c’est avoir tort », avril 2016

☰ Lire notre entretien avec Laurent Pinatel : « Redonner un sens à l’agriculture française », avril 2016

☰ Lire notre article « Contre la croissance infinie », Uri Gordon (traduction), février 2016

☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », février 2016

☰ Lire notre entretien avec Naomi Klein : « Le changement climatique génère des conflits », décembre 2015