Texte inédit pour le site de Ballast

Une interpellation — c’est ainsi que l’on pourrait résumer le présent texte, avant tout destiné à celles et ceux, militant.e.s, activistes ou théoricien.ne.s, qui questionnent les luttes progressistes. L’auteur esquisse une définition du « cadre politique de l’émancipation », dont il rappelle l’exigence et les tensions, et s’inquiète du manque de clarté qui — au nom de la Cause, de l’Union, de l’air du temps ou d’une conception sommaire, sinon essentialiste, des camps en place — frappe parfois les espaces politiques contestataires. Les brouillant, dès lors, ou les poussant à se calquer sur l’adversaire. ☰ Par Julien Chanet

« Une émancipation totale est une vue de l’esprit : la seule conscience de notre réalité biologique comme enveloppe corporelle limitée, fragile et périssable, nous le rappelle. »

Définissons l’émancipation comme l’action de vouloir « renverser toutes les conditions au sein desquelles l’humain est un être diminué, asservi, abandonné, méprisé1 ». Le terme recouvre à la fois un horizon perçu par nombre d’individus comme une réponse face à l’injustice des oppressions du quotidien, un axe thématique militant (« être au service de l’émancipation sociale ») et un thème pour colloques universitaires de militants « de gauche » (« Penser l’émancipation ») réfléchissant, en théorie comme en pratique, à ce qu’être « partisan des politiques d’émancipation(s) » peut bien vouloir dire. Au confluent de ces pôles existent des leaders d’opinion, une intelligentsia militante — c’est-à-dire des corps intermédiaires entre la réalité du terrain, ou des concepts, et une audience. C’est d’eux, avant tout, dont nous parlerons ici.

La double exigence de l’émancipation

Si la lutte contre la domination s’adosse à l’émancipation, se situer comme militant.e de l’émancipation nous oblige. En d’autres mots, il convient de reconnaître une cohérence interne qui prend corps dans une double exigence de l’émancipation, due à la fidélité au geste libératoire premier. Se limiter à dépasser une situation de domination donnée au temps T rend aveugle aux moyens utilisés à la reproduction de la domination au temps T+1. S’émanciper d’une domination, sans rien dire de plus, peut être une condition nécessaire ; elle reste insuffisante politiquement parlant. Une émancipation totale est du reste une vue de l’esprit : la seule conscience de notre réalité biologique comme enveloppe corporelle limitée, fragile et périssable, nous le rappelle. Mais s’émanciper des dominations identifiées au sein d’un espace social, culturel ou politique, c’est penser le couple émancipation/domination dans son sens programmatique (et non ontologique, c’est-à-dire essentiel, philosophique). La nécessité de définir le cadre politique de l’émancipation s’impose pour parvenir à la réduction des ambivalences et des ambiguïtés liées aux fins et aux moyens ; c’est affirmer une singularité politique face à un oppresseur, une oppression. Une singularité engagée dans des rapports de force et prenant racine dans un corpus thématique « progressiste », dont les assises seraient : la lutte contre les politiques du capital, la démarchandisation des rapports sociaux, l’auto-organisation démocratique de la communauté politique, la lutte contre la domination inscrite dans la proposition de l’égaliberté (un terme forgé par le philosophe Étienne Balibar dans une discussion étroite de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen2 : « l’égaliberté

est une exigence de liberté et d’égalité, l’une étant en tension avec l’autre » — si « la liberté conserve une priorité, elle trouve à la fois sa limite et son effectivité dans l’égalité, qui garantit la prise en compte de l’individu, contre tous les totalitarismes, les despotismes de la majorité et les tyrannies des minorités dominantes (oligarchies, ploutocraties, etc.). » ; dès lors « liberté et égalité sont dans une relation réciproque instable qui est médiée par la propriété (de soi ou collective) et par la communauté (fraternité). Si la liberté n’est pas l’égalité, et réciproquement si l’égalité n’est pas la liberté, alors se produit la domination3. » Cette proposition — l’égaliberté — s’avance en filigrane tout au long du présent texte.

(DR)

Les moyens de l’action

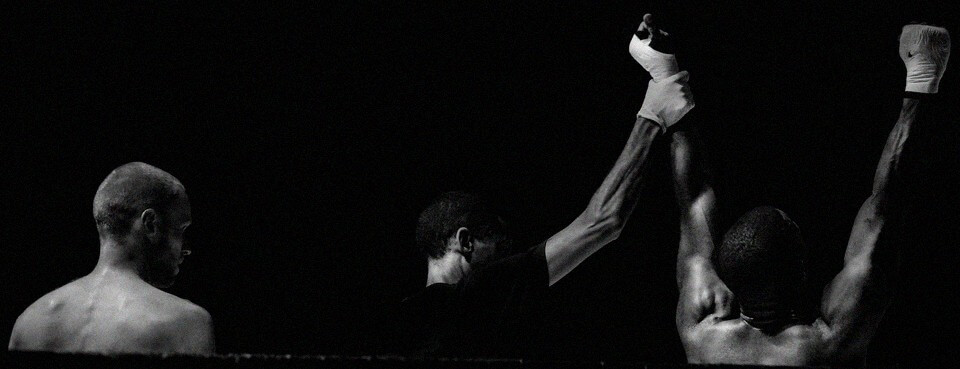

Qu’en est-il des moyens ? Plus précisément : de quels moyens user pour être hégémonique ? Si la question est bien trop vaste pour être traitée en quelques lignes, essayons néanmoins de dégager une forme d’éthique qui consiste à ne pas se laisser gagner par la rhétorique de l’adversaire. Vue comme rapport de force, la domination est victorieuse par l’imposition de ses modèles, cadres, dispositifs, vocabulaires, etc. Illustrons cela par l’apartheid. Lorsque Nelson Mandela déclare, dans une citation fameuse, que « c’est toujours l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte », ce n’est pas pour s’en réjouir mais bien pour acter d’une impasse. Que le dominant impose sa loi et ses règles n’est en rien une victoire. Ni même un prétexte, pour les théoriciens et théoriciennes de l’émancipation, à se constituer avec les mêmes armes ou la même rhétorique. Ce que résume avec force cet aphorisme de Nietzsche : « Celui qui doit combattre des monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes dans un abîme, l’abîme regarde aussi en toi ». La singularité politique de Mandela n’est pas le recours possible à la violence — ou, plus précisément, à une certaine violence4 — ni la reproduction d’un régime d’inégalité raciale — c’est-à-dire un devenir monstrueux —, mais bien son projet d’égalité5. Il s’agit d’éviter, de prévenir, une confusion.

Le militantisme contemporain

« Que le dominant impose sa loi et ses règles n’est en rien une victoire. Ni même un prétexte, pour les théoriciens et théoriciennes de l’émancipation, de se constituer avec les mêmes armes. »

L’insistance sur les clivages ne doit pas nous faire oublier que s’élaborent ici et là des luttes communes sur des thèmes communs. Si elle apparaît peu présente dans le mouvement social contemporain comme slogan mobilisateur, la problématique de l’émancipation se rencontre néanmoins beaucoup dans le champ militant comme dans celui des sciences humaines engagées — une problématique qui peut être rassembleuse. Par quelles voies ? Le diagnostic est le suivant : des leaders d’opinion, hors structures politiciennes, sous toutes les formes possibles, concentrent, condensent et tranchent des débats contradictoires. Il ne s’agit pas de voir en eux des figures individuelles et majoritaires, mais une position structurale qui s’inclut dans la division du travail militant. Autrement dit, à qui ou à quoi peut arriver le quidam lorsqu’il ou elle recherche des informations sur des questions faisant débat (féminisme, racisme, démocratie, etc.). Des voix sont écoutées et, même, conjoncturellement, portent plus que d’autres : c’est bien là un moindre mal du militantisme.

Leçon de notre époque : la politique n’est pas qu’affaire de pouvoir, ou d’accumulation de pouvoir dans des structures hiérarchiques — elle est lieu d’affects, que se disputent les espaces militants, mais aussi d’éducation. Ces espaces produisent des discours, des écrits qui sont à prendre au sérieux, c’est-à-dire des objets sujets à la critique. Si le savoir prend corps aussi — et parfois surtout — autour d’un braséro, d’un piquet de grève, en famille, dans une réunion féministe ou le long d’une manifestation, il n’en demeure pas moins que les livres, tribunes, articles, blogs, conférences, colloques et autres associations — avec des puissances de frappes variées —, mais également tous les dispositifs d’éducation populaire, sont des espaces et des lieux où la pensée s’épanouit, se rassemble et se fait force affirmative. Réseaux sociaux obligent, ces pensées se partagent et s’échangent. La télévision perd ce rôle de prescripteur, concurrencée par Internet et ses informations contradictoires ; les partis de masse appartiennent au passé. Reste que de cette profusion, des lignes directrices sont tracées, débattues : la division du travail intellectuel fait son œuvre, s’incarnant quelques fois dans des personnalités fortes, faisant office de maîtres à penser6.

(DR)

Réhabiliter la lutte contre le « confusionnisme »

Avec quelques bons arguments, ce qui se nomme « la gauche » est devenu suspect. Ceci principalement sous l’action de « la gauche de gouvernement » et l’avènement de la Troisième voie, ayant mené à un infléchissement radical de l’État-Providence et travaillant à la normalisation du néolibéralisme (quels que soient les partis et les courants politiques au pouvoir). Les réformes (libérales) ont succédé aux reniements et reformatages, conférant une illisibilité au terme de « gauche ». Sujet à caution, ce dernier demeure néanmoins utile pour signifier un clivage (s’il y a reniement, c’est qu’il y a quelque chose à renier) et affirmer une identité politique qui, de fait, n’est pas à « droite ». Il est pour le moins curieux d’observer des militants et militantes parler d’un lieu politique qui n’est « ni de droite ni de gauche », se forgeant ainsi quelque identité liquide reproduisant une même illisibilité. Cette volonté de se rassembler se manifeste dans les propositions d’acteurs politiques très divers (entre progressistes conséquents, mais aussi entre capitalistes — au nom d’un « gouvernement d’union nationale » — ou écologistes — « pour la survie de la planète, dépassons les clivages », etc.). Lesquels d’entre eux font problème ? Ceux qui font leurs des objectifs politiques abstraits de rassemblement, au nom de quelque valeurs censément communes, court-circuitant par là même les objectifs d’émancipation liés aux luttes contre les dominations plurielles. Et les militant.e.s de « gauche » de subir — les Français et certains francophones, du moins —, à intervalles réguliers mais sous des formes renouvelées, les engeances des « souverainistes des deux rives » (ou « républicains des deux bords »), au nom d’une nécessaire « recomposition » politique. Autrement dit, « droite » et « gauche » se retrouvent en plaçant la « Nation », la « République » ou la « souveraineté » française au-dessus, voire remplaçant la lutte contre les politiques du capital ou pour l’égalité.

« Mais au-delà de ces mélanges de genre entre

républicains, c’est bien le terme de confusionnisme qu’il faudrait réhabiliter. »

Mais au-delà de ces mélanges de genre entre « républicains », c’est bien le terme de confusionnisme qu’il faudrait réhabiliter. Terme malheureusement entaché par l’usage caricatural et peu opératoire qu’en font certains « antifascistes », les plus sectaires et, paradoxalement, les plus confus, accusant de fascisme ou assimilé quiconque ne suit pas leur ligne… Si l’objet de la lutte prend toute la place et devient le centre de la réflexion (la Cause) plutôt que son inscription critique dans l’histoire des idées7, toute comparaison devient de fait hors sujet. Au nom des luttes contre les dominations, que certaines positions « radicales », « critiques », « dissidentes » tenues s’inscrivent de fait dans une matrice réactionnaire, voire fascisante, ou dans la veine antiprogressistes de la Révolution conservatrice, ne doit pourtant pas cesser d’interpeller.

« Le féminisme » offre de beaux exemples de luttes internes — certains courants affichant un racisme anti-musulman à peine voilé tandis que d’autres s’appuient sur des concepts ultralibéraux (songeons à Marcela Iacub). On retrouve également des formes de confusions dans l’antiracisme, pouvant si fort retourner le stigmate qu’il prend les formes de l’adversaire, comme nous le mentionnions plus haut, allant jusqu’a reconstruire — en miroir — un roman décolonial sur le modèle du roman national porté par les réactionnaires. Le courant antilibéral n’est pas à l’abri non plus : le philosophe Jean-Claude Michéa est lu à droite, Alain De Benoist est lu à gauche. Mais c’est l’actualité qui nous offre un exemple très parlant, à voir quelques antifascistes pourtant peu suspects de collusion avec l’ennemi trembler sur leurs bases : Donald Trump. Il n’est sans doute pas hasardeux de penser que le camp progressiste aura beaucoup plus débattu de lui que d’Hillary Clinton. C’est ce qu’évoquent deux chercheurs en sciences sociales et militants, Antoine Bévort et Philippe Corcuff dans un article visant Ignacio Ramonet. Ce dernier, qui fut à la tête du Monde Diplomatique de longues années, a mis en avant des pans du programme du magnat américain comme pouvant expliquer son succès (et désormais sa victoire). Des propositions de Trump touchant la sensibilité de « gauche »8. Ce dont s’alarment nos deux auteurs : « Ramonet confond des parentés lexicales entre thèmes de gauche et thèmes d’extrême droite avec un contenu commun. Or, le fait que la version gauche de ces thèmes est inscrite dans une cadre émancipateur, à l’opposé du cadre discriminatoire de la version néoconservatrice, devrait leur donner un sens radicalement différent. Ce qu’oublie Ramonet, participant ainsi sans le vouloir à une porosité confusionniste accrue entre thèmes de gauche et d’extrême droite. »

(DR)

Politisation des convergences et des émotions

Lorsque l’on pense en termes de convergences visant à engager des luttes communes, c’est-à-dire envisager de monter à un échelon supérieur dans la politisation de ses actions, un terrain d’entente politique doit être trouvé. Cela suppose la connaissance des contenus politiques mis sur la table. En première instance, ce qui préside à la possibilité d’un rassemblement ou non, c’est le projet politique. Il ne s’agit pas de reproduire le même mode de clivage léniniste ayant abouti à une distinction entre science bourgeoise et prolétarienne, ou d’être dans la recherche maniaque de la cohérence. Mais de prendre en compte, avec le philosophe Ivan Segré, que « l’approche réactionnaire se définit par le primat de l’identité sur la contradiction, tandis que l’approche progressiste se définit par le primat de la contradiction sur l’identité9 ».

« L’indignation partagée est une base, mais non une proposition politique : elle n’affiche en rien l’intention des acteurs. »

La lutte contre les formes de dominations et d’injustices se fait en considérant l’état des forces en présence — mais non dans la reprise des positions réactionnaires (fussent-elles l’objet d’un consensus majoritaire, fussent-elles présentes au sein des luttes pour la convergence). Le rapport de force est inscrit dans une structure, il est situé, mais il est également divisé en fins et moyens. Autrement dit, dans ce temps d’élaboration conceptuelle et d’échange contradictoire, les frissons de la subversion « antisystème » et les apparats de la rébellion « dissidente » ne peuvent habiller d’un vernis « radical », voire « progressiste », des prémisses ou des visées, elles, réactionnaires. Cela implique des luttes communes pouvant nécessiter des remises en question — voire des pas de côté —, qu’il ne faut pas confondre avec ce qui relève des divergences de fond, des glissements idéologiques mettant en péril l’architecture même de la pensée émancipatrice dans toute sa généralité.

À ce risque s’ajoute l’écueil moins construit de l’engagement militant et politique entendu comme lié avant tout à l’émotionnel. L’indignation partagée est une base, mais non une proposition politique : elle n’affiche en rien l’intention des acteurs quant au régime politique, partage du pouvoir, orientation, moyens d’action. Ce qui implique que le contenu prime sur l’attachement à des propos à la fonction avant tout affective et réactive (« Palestine », « Islam », « Démocratie », « Racisme », etc.). Ceux-ci ne fonctionnent pas comme porte d’entrée politique (d’émancipation et d’égalité) mais comme signe de ralliement, jouant sur l’affect. Une des forces de ce mono-idéisme est l’usage de « symboles de condensation10 », c’est-à-dire l’usage d’expressions qui condensent une puissance émotionnelle — l’équivalent du coup de fusil au départ d’un sprint. Cela pour le pire ou le meilleur, mais toujours sur le dos des contradictions politiques et au profit d’une vérité transcendante, hors-sol. Dans un entretien ayant trait à son ouvrage Imperium, Frédéric Lordon livre une explication des liens entre affect et raison : « Beaucoup de personnes ne s’aperçoivent pas qu’elles conçoivent implicitement l’intellection comme la pure et simple transcription ordonnée de leurs affects. C’est une sérieuse erreur. Sans doute ne pense-t-on jamais qu’à partir de ses affects. Mais on ne pense jamais qu’à partir de ses affects. » Cette limite, l’auteur nous invite à la dépasser. Un travail supplémentaire doit être réalisé car « la construction intellectuelle qui suit de cet investissement passionnel n’en est pas, ne peut pas en être, la pure et simple ratification en mots.» Une cécité sélective se fait jour : « on se raconte des histoires » pour coller à son désir, sans en passer par une analyse plus fine, pouvant nous contrarier. L’appropriation politique des vécus est à double tranchant. Elle devient problématique lorsque la structure militante s’appuie et se construit essentiellement sur la victimisation. Le vécu et les émotions ne sont dès lors plus que des instrumentalisation soumis à des agendas politiques et militants.

(DR)

La pluralité des luttes n’est pas l’atomisation de la société

Soulever la question de l’émancipation, c’est, au contraire de la « gauche responsable », prendre à bras le corps le mouvement ouvrier et les classes populaires et ce qui les structuraient en partie : les mots et les réalités que ceux-ci recouvraient. C’est l’attention à tout ce legs autour de l’exploitation, de la domination, de la spoliation, de l’aliénation, de la plus-value, du patronat, du capitalisme, etc., qu’il s’agit de faire perdurer. Mais aussi d’élargir, compléter, renforcer. Les politiques d’émancipation se fragilisent lorsqu’elles se privent de l’armada théorique et des théoricien.n.e.s qui arment et animent les mouvements annexes, moins ouvriéristes, moins ciblés sur le couple capital-travail, mettant en avant des questions liées en propre à l’émancipation (mais condamnées à être cataloguées comme des sujets « sociétaux » en phase avec une social-démocratie en bout de course). Il faut au contraire travailler à définir de manière extensive le sujet-social, compris comme sujet-politique potentiel. Potentiel car la question du sujet-politique n’est pas la question de l’individu isolé. Autrement dit, ce qui fait débat est le propos impliquant une vision politique, non pas le propos politique qui proviendrait d’une identité particulière11. Il y a donc la mise au jour d’un double mouvement : déconstruire les approches dites émancipatrices donnant la primauté à l’identité (nationale mais aussi ethnique, etc.) pour ensuite les reconstruire afin de prendre en compte la pluralité des formes de domination. Déconstruire et faire rupture avec la part réactionnaire que cette pluralité contient12.

« La prise en compte des rapports sociaux entre les sexes et le genre, les luttes décoloniales, contre les racismes, pour la cause animale, la prise en compte de l’urgence écologique. »

Cela implique de se dégager des lectures qui englobent la diversité des luttes sous les vocables dépréciatifs comme « culte de la différence » ou « dispersion des acteurs et des demandes ». On peut porter un regard lucide sur l’atomisation que produit en partie le néolibéralisme sans pour autant y englober des nouveaux mouvements sociaux qui se structurent, certes, à la marge, mais étant le fruit des luttes de dés-invisibilisations. Ces luttes n’ont de nouveau que leur reconnaissance comme sujet politique, non comme sujet historique opprimé. Leur reconnaissance, on le voit, a au moins trois conséquences : la revendication de droits nouveaux, le questionnement sur leur légitimité dans la société ou dans les luttes, et la transformation de ces dernières. Un ostracisme ne leur donnant qu’un horizon de folklorisation ne grandit pas la lutte pour les politiques d’émancipation, mais au contraire nourri à leurs encontre un ressentiment justifié par une évidente hypocrisie. « C’est précisément parce qu’ils ne sont pas destinés à être des survivants […] que les dominés n’ont d’autres recours pour durer que de chercher du côté de l’affiliation, c’est-à-dire de solidarité (de classe, de genre, de couleur, d’ethnie, etc.) la force nécessaire pour accéder à une grandeur non seulement à laquelle ils ne peuvent pas, chacun pris isolément, non seulement atteindre, mais même prétendre13. »

Qui, et quoi ? Les apports venus du féminisme, de la prise en compte des rapports sociaux entre les sexes et le genre, les luttes décoloniales, contre les racismes, pour la cause animale — élargissant de fait la question de l’émancipation au vivant —, la prise en compte de l’urgence écologique… Le tout traversé par des courants et polémiques internes. C’est aussi la prise en compte des attachements — le « mal du pays » n’est pas une invention farfelue —, le façonnage concret des villes, des rues, des villages, des paysages, ou des usages des ressources naturelles. L’urbanisme, la géographie, c’est-à-dire nos lieux de vie concrets, sont traversés par la politique14. Toutes ces questions, ces horizons théoriques portés par des militant.e.s forment les ressources qui irriguent potentiellement et partiellement — mais fondamentalement — les politiques d’émancipations. Et témoignent d’une grande vitalité dans l’engagement politique, certes loin des partis, mais également loin des poncifs alarmistes de la dépolitisation. S’il est juste de dire que toutes ne sont pas d’une radicale nouveauté dans l’histoire des idées, les débats qu’elles suscitent suite à leur réactualisation est le signe d’un aveuglement conservateur autant que d’une persistance de ces questions dans l’espace de délibération collective. Pour que cela fonctionne, cela suppose que les parties engagées se mettent en danger lorsqu’il convient d’intégrer tout ou partie des propositions théoriques de l’autre15.

Plus largement, comme le rappelle à juste titre le sociologue Philippe Corcuff, nous pouvons faire le constat suivant : « La gauche radicale aurait bien besoin de troquer ses rêves totalisants d’une connaissance simplificatrice par une boussole pluraliste attentive aux complications du réel. » La lutte idéologique interne est double : veiller à ce que les convergences ou les assimilations théoriques respectent les idées constitutives de l’émancipation ainsi que les conflits qui passent par l’intensité de la modification des curseurs, des critères, des stratégies qui sont accolés à cette convergence ou cette assimilation théorique.

(DR)

Le conservatisme du poids de l’époque

Situer la production intellectuelle amène souvent à penser qu’elle est le « produit de son époque ». Mais s’arrêter à la production de ce qui nous a été transmis ne met pas en valeur les pensées alternatives de ladite époque. Une analyse plus matérialiste des idées, donc contextualisée dans un espace-temps, amène à penser les « effets de champ ». C’est-à-dire penser l’autonomie comme une illusion, au regard de ce qu’engendre l’ensemble des contraintes produit par le milieu (militant, intellectuel, traditionnel, etc.), ou externe à celui-ci. En tant que penseur, être le produit de son époque est une chose factuelle, mais connaître sa position dans son champ en est une autre, car celle-ci censure et met en forme la production produite. Et les limites de cette production intellectuelle semblent toujours, dans une certaine mesure, aller de soi, presqu’une chose naturelle. Illustrons. La misogynie assumée de penseurs et philosophes est avérée. Spinoza, malgré tout son génie, reconduisait les arguments sexistes « de son temps ». Dans le même ordre d’idée, il pouvait être de « bon sens » au XIXe siècle, même dans le milieu révolutionnaire, d’être antisémite.

« S’arrêter à la production de ce qui nous a été transmis ne met pas en valeur les pensées alternatives de ladite époque. »

Mais l’« époque » est une réalité construite : il y avait aussi, certes en minorité mais non pas sans voix, des auteurs féministes ou non antisémites. Il ne s’agit pas d’être dans le procès rétroactif, ou de postuler un illusoire auteur omniscient, mais bien d’apprendre de cette vérité par la déconstruction et le révisionnisme16 et donc d’échanger avec les forces vives progressistes. En d’autres termes, pour les temps présents, rendre la « réalité inacceptable » selon la formule du sociologue Luc Boltanski, en mettant en avant des contradictions contemporaines et visant à combler les apories des forces en présence. Cela implique que proposer une vision du monde ayant comme objectif l’émancipation et le progrès social est une démarche volontaire, qui dépasse la prise en compte d’un déjà-là associé à une forme de « légitimité » géographique, culturelle, identitaire ou cultuelle. Comme le rappelle l’intellectuel marxiste Ernest Mandel, « Marx s’est plus d’une fois moqué de ceux qui révéraient leurs chaînes, pour le simple motif que ces dernières étaient forgées par l’Histoire ». Mais même mis au défi par de nouvelles articulations théoriques et pratiques militantes, le parti pris de l’émancipation se localise néanmoins sur le spectre politique par des configurations et des dispositions de longues durées. Et le philosophe et militant trotskyste Daniel Bensaïd d’évoquer : « On ne peut recommencer que si on digère notre histoire, même si on tourne la page et change de chapitre, on est toujours quand même dans le même livre17 ». Les luttes idéologiques internes pose la question de ces limites.

Les critiques, entre remise en question et réaction

Ce livre dont parle Daniel Bensaïd, à qui le propose-t-on ? Quel est le caractère universel des propositions politiques ? Bien que fondamentale, c’est une vaste question qui déborde notre cadre d’analyse. Restons sur les rails de notre argumentaire en nous focalisant sur la vigilance critique que les politiques d’émancipation peuvent provoquer, et cherchons à comprendre comment ces critiques peuvent nous aider à clarifier notre position — tout en pointant les dérives, les réappropriations réactionnaires de ces critiques. Le sociologue Boaventura De Sousa Santos, dans son ouvrage Épistémologie du Sud, fait du savoir un enjeu de lutte. Et nous averti que « nous n’avons pas tant besoin d’alternatives que d’une réflexion alternative sur les alternatives ». Il propose dès lors de reconstruire un savoir partagé, mais seulement si l’on fait le constat que « la pensée hégémonique de gauche et la tradition critique hégémonique, en plus d’ être — ou précisément parce qu’elles sont — centrées sur le Nord, sont aussi colonialistes, impérialistes, racistes et sexistes. […] Il importe d’engager un dialogue et une traduction interculturelle entre les différents savoirs et pratiques critiques, qu’ils soient centrés sur le Sud ou sur le Nord, populaires ou scientifiques, religieux ou laïcs, féminins ou masculins, urbains ou ruraux18. » Le message envoyé est le suivant : à nous de travailler, nous « de gauche », progressistes socialistes du « Nord », à un dépassement dialectique afin que les griefs du Sud envers le Nord et que l’arrogance du Nord — « eurocentrique » — envers le Sud soient dépassés. L’ouvrage se termine par ailleurs sur ces mots : « l’utopie des épistémologies du Sud est sa propre disparition ». Car ce qui est in fine défendu, c’est une volonté d’unité, sur des bases renouvelées, que le manque d’universalisme réel, non hypocrite, bloque : « Si on ne garde pas une certaine distance par rapport à la théorie critique eurocentrique, on court le risque de ne pas identifier ou valoriser correctement les innovations politiques du monde entier et leur contribution finale à la politique émancipatrice dans son ensemble. » Internationaliser la question de l’émancipation permet de prendre du recul, et par là de voir que le maintien des catégories progressistes et réactionnaires est toujours vital à la double exigence de l’émancipation.

(DR)

Car le texte de De Sousa Santos ne propose pas une fraternité tribale entre entités constituées, fermées, condamnant « l’autre » collectivement ou par association, mais bien de lutter, par une vive interpellation, contre les épistémologies dominantes du Nord (y compris à gauche) et de réévaluer à leurs justes valeurs les épistémologies du Sud « nés durant la lutte contre le capitalisme, le colonialisme, et le patriarcat » : c’est-à-dire avoir un point de vue situé — d’une périphérie dominée vis-à-vis d’un centre dominant —, mais qui ne rompt a priori pas les amarres avec les politiques progressistes, émancipatrices et sociales. Tout l’inverse d’une condamnation par association (ethnique, nationale, genrée…), balayant toutes les énergies progressistes. Association essentialisante qui déplace la question des systèmes de domination sur la « faute » d’être affilié — ou supposé l’être —, en tant qu’individu à une ou plusieurs figures de la domination (être blanc/hétérosexuel/homme/valide/etc.), ou comme rouage intrinsèque, par son lieu de naissance, à une machinerie impérialiste ou oppressive. Ce qui ne signifie pas qu’il ne puisse exister objectivement des incarnations découlant des structures et institutions de domination — celles-ci pourvoyant des modes de socialisations : on se pense dans la société dans laquelle on est avec un certain nombre de caractéristiques, d’envies, de projections, de tabous, etc. Par ses luttes militantes, la société émet des contradictions internes (se projeter en tant que machiste, par exemple, va être combattu par une partie de la société).

« Perspective sans émancipation possible, proprement réactionnaire, puisque déniant toute division des identités. »

La mise en lumière des contradictions permet à chacun de se positionner, de se rendre compte de sa place. Mais on ne se rend complice d’une domination qu’en la revendiquant, qu’en l’assumant. La lutte contre la domination héritée d’une socialisation passe par une lutte faite d’interpellations et de propositions alternatives, reconstruisant un cadre émancipateur sur base d’égaliberté. C’est une position médiane qui permet de cibler et traiter un problème sans entrer dans une mystique purificatrice. Pour celle-ci, que le mal soit endogène (justifiant l’attaque d’un « Eux » sur le « Nous ») ou exogène (justifiant que le « Nous » attaque indistinctement un « Eux »), soit notre décadence doit se poursuivre, soit la traque de l’ennemi se fait à n’importe quel prix — dès lors, les attentats ne seraient qu’un juste retour des choses19. Perspective sans émancipation possible, proprement réactionnaire, puisque déniant toute division des identités. Il faut travailler, en ouvrant des brèches avec les outils de la critique sociale dans les systèmes de domination, à ce que la sortie des opprimés de leurs oppressions mène à autre chose qu’une suspicion essentialisant, une guerre des races voire, rappelons-le, un horizon archicapitaliste — où l’accès aux biens de consommation devient la seule voie d’émancipation et de pacification. Militer et œuvrer à la production théorique émancipatrice d’élucidation et de transformation des structures, ordres et normes sociales n’est pas éluder la question des agents les composant.

Pour un individualisme collectif

À cette réflexion entre essentialisation collective, individu et émancipation, avançons une perspective, en forme de conclusion ouverte, qui consiste à reprendre la question de l’individualisme compris dans le courant socialiste. L’individualisme n’est donc pas ici à comprendre dans sa forme néolibérale, régime de contrainte et fondamentalement autoritaire, promoteur de calcul égoïste et donc d’un individualisme sans individuation ni individualité. Le néolibéralisme est autoritaire par délégation de pouvoir : la multiplicité des lieux de pouvoir implique une grande fermeture des possibles, des alternatives20. Affirmer la puissance de l’individu n’est pas nier le poids des structures, mais au contraire un outil pour les combattre lorsqu’elles deviennent oppressantes et non plus sources de nouvelles émancipations, de solidarités ou de droits, si, comme avec Jaurès, on partage la perspective suivante : « Aucun homme n’est l’instrument de Dieu, aucun homme n’est l’instrument d’un autre homme. Il n’y a pas de maître au-dessus de l’humanité ; il n’y a pas de maître dans l’humanité. Ni roi, ni capitaliste. Les hommes ne veulent plus travailler et souffrir pour une dynastie. Ils ne veulent plus travailler et souffrir pour une classe. Mais pour qu’aucun individu ne soit à la merci d’une force extérieure, pour que chaque homme soit autonome pleinement, il faut assurer à tous, les moyens de liberté et d’action. »

(DR)

Il ne s’agit pas de s’y arrêter mais de s’y appuyer, la perspective émancipatrice n’étant pas la constitution d’individualités négatives, qualifiée par des manques, mais bien une autonomie exigeant une refondation des institutions et structures sociales afin de recouvrer une souveraineté inclusive. Ce serait un parfait contre-sens que d’y voir un libellé néo-libéral, libertarien ou purement contractualiste : c’est avant tout une éthique visant à contrer les tendances aux totalisations, essentialisations et autres phénomènes panurgiques et conformistes. La nécessité de refaire du collectif, ce n’est pas se soumettre à un commun mais faire du commun. Étienne Balibar le formule sans ambages : « L’individu porté au maximum de son autonomie, de sa capacité de subjectivation, c’est encore du commun21 ». En terme de théorie politique lié à la question des identités et de leurs contradictions internes, cela revient à se battre pour que les parcours biographiques, par trop linéaires, deviennent des« narrativités complexes ».22 Ces narrativités donnent lieu à des arbitrages entre « affirmations » et « libérations », individuel et collectif. Aussi, elles s’enrichissent et s’expriment sans avoir à se réduire aux assignations, ou contre-assignations miroirs, des structures dominantes ou dominées. Sortir de sa condition de dominé, c’est-à-dire agir pour son émancipation, est avant tout l’apprentissage d’un regard critique envers le concept d’identité — au singulier ; tout en travaillant à se réapproprier l’espace collectif comme auto-organisation démocratique de la communauté politique.

- Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844.[↩]

- Étienne Balibar, La Proposition de l’égaliberté, Presses Universitaires de France, 2010.[↩]

- Flipo Fabrice, « La proposition d’égaliberté, Étienne Balibar », Mouvements, n° 64, 2010, pp. 145–147.[↩]

- Son parcours militant est, notamment sur cette question, souvent plus complexe que l’image médiatique qui circule majoritairement.[↩]

- Que cela soit un échec ne fait aucun doute. De même, à l’extrême opposé, on peut apprendre de l’incontestable « réussite » de sa némésis Robert Mugabe, au Zimbabwe, chantre d’une politique despotique d’apartheid antiblanc. Dans l’ouvrage La Guerre des identités, Ernesto Laclau rappelle que « la reproduction d’une logique d’apartheid n’est pas l’apanage des seuls groupes dominants. […] Elle peut infiltrer l’identité des opprimés. […] le discours de l’oppresseur devient indiscernable de celui de l’opprimé ». Citons encore ce passage d’Aletta J. Norval : « À travers le souvenir de l’apartheid comme autre, l’après-apartheid pourrait devenir le lieu à partir duquel empêcher la clôture et la suture des identités. Paradoxalement, une société d’après-apartheid ne deviendra réellement et radicalement telle que pour autant que l’apartheid lui-même y sera présent comme son autre. Au lieu d’être effacé une fois pour toutes, c’est l’apartheid qui devra jouer le rôle d’élément gardant ouvert la relation à l’autre, et de garde-fou face à tout discours prétendant à la possibilité de créer une unité finale. » Ernesto Laclau, La Guerre des identités. Grammaire de l’émancipation, La Découverte, 2000, p. 85.[↩]

- En dehors de sérieux chercheurs-engagés, qu’il faut également soumettre à l’exigence de la critique — tel que Frédéric Lordon cité ici même —, il en existe de plusieurs catégories : intellectuels médiatiques ou persona non grata, véritables faussaires ou figures charismatiques. Se jouant des lignes ou interprétant librement les clivages, ils arrivent à se faire porte-parole de frustrations, à incarner un à-côté aux médias mainstream. Ces leaders d’opinion ont bien compris que le ras-le-bol de ces dits médias est une valeur partagée par quiconque souhaite trouver des alternatives politiques. Évoluant sans contrôle normatif ou scientifique — sinon éditorial —, les Alain Soral, Jean Bricmont, Étienne Chouard, Pierre Rabhi ou encore Houria Bouteldja font figure, chacun à leur manière, de « voix libres ». Tenant à distance, s’il l’on s’arrête à notre cadre d’analyse, la double exigence de l’émancipation, et le cadre progressiste ferme qui la soutient.[↩]

- Prenant en compte le temps et le lieu de son émergence.[↩]

- http://www.medelu.org/Les-7-propositions-de-Donald-Trump[↩]

- Ivan Segré, « Être à l’affût de toutes les convergences progressistes », entretien pour Ballast, septembre 2016.[↩]

- Un symbole de condensation, théorisé par Edward Sapir, est « un nom, un mot, une phrase, ou une maxime qui suscite des impressions vives impliquant la plupart des valeurs de base de l’auditeur et prépare l’auditeur à l’action », tel que défini par le politologue Doris Graber. Mots ou expressions telles que « My country », « old glory », « American Dream », « family values » sont tous des symboles de condensation, parce qu’ils évoquent une image spécifique au sein de l’auditeur et portent « puissance émotionnelle et effective intense ». Catherine Helen Palczewski, Rhetoric in Civic Life, State College : Strata Publishing (2012).[↩]

- « La communauté d’où procède la résistance de l’individu, sa capacité de subversion de l’ordre ou du désordre établi, n’est jamais uniquement une communauté donnée, une appartenance à préserver ou à restaurer, dénotée par un nom (comme « français » ou « allemand », « juif », ou « palestinien »). Elle est toujours aussi, et plus encore, une communauté à venir qu’il s’agit d’inventer et d’imposer. » Étienne Balibar, op.cit., p. 355.[↩]

- « La possibilité de lutter contre la domination en faisant passer les dominés d’un état fragmentaire à un état collectif constitue l’un des objectifs premiers du travail d’émancipation que se propose la critique. Et cela même si — comme on le voit bien dans le cas des Lumières — ce travail passe par une première étape consistant à détacher les acteurs de leurs anciennes appartenances collectives, en déterminant comme individus autonomes. Mais ce premier mouvement vers l’autonomie n’est compatible avec une théorie de la domination que si, sans s’arrêter au moment de l’individualisation, il pose la question de savoir comment l’autonomie peut être préservée et même renforcée, en composant avec la formation de collectifs d’un genre nouveau. ». Luc Boltanski, De la critique — Précis de sociologie de l’émancipation, 2010, p. 74. [↩]

- Luc Boltanski, op.cit., p. 227.[↩]

- Comme le note Thierry Labica au sujet des travaux du géographe marxiste David Harvey : ce dernier « fait travailler le marxisme qui, en tant que théorie de l’émancipation révolutionnaire, a trop souvent ignoré, sous estimé, voire s’est avéré hostile aux singularités spatiales, réelles et imaginaires, et aux formes de conscience collective et de revendication qui en relèvent ». Voir David Harvey, Géographie et capital, vers un matérialisme historico-géographique, Syllepse, 2010.[↩]

- « Si une minorité raciale ou culturelle par exemple, se trouve en situation de devoir affirmer son identité dans un environnement social modifié, il lui faudra prendre en compte des situations nouvelles qui, inévitablement, transformeront cette identité ». Ernesto Laclau, op.cit., p. 85.[↩]

- Compris comme pratique historiologique en bonne et due forme de mise à jour des connaissances, marchant sur ses deux pieds avec la cumulativité du savoir – double exigence, ici encore.[↩]

- Stratégie et Parti, Les Prairies Ordinaires, 2016.[↩]

- Bonaventura De Sousa Santos, Épistémologies de Sud — Mouvements citoyens et polémique sur la science, Desclée de Brouwer, 2016, p. 61.[↩]

- Des exemples nous ont été donnés en 2015 : un texte de Pacôme Thiellement pour le pôle du mal endogène et l’intervention d’une militante du Parti des Indigènes pour le mal exogène.[↩]

- voir La nouvelle raison du monde : essai sur la société néolibérale, Pierre Dardot et Christian Laval, La Découverte, 2010[↩]

- Étienne Balibar, op.cit., p. 355.[↩]

- Cela revient à prendre en compte « l’entreprise humaine » nous ayant mené de ce groupe de sapiens sapiens jusqu’à l’abîme de écologique, et qui consiste à « devoir — en dépit des hostilités et des dominations qui le structurent et l’organisent — affronter le défi de se constituer en communauté politique », nous dit le philosophe Jacques Bidet. Et ceci « dans la pire des conditions : celle d’un État-monde de classe, entrelacé dans le Système-monde impérialiste. » Il faut en déclarer les limites, faire preuve d’humilité devant la complexité du social, dit-il également en substance : « L’entreprise humaine se donne à voir dans la confrontation des grandes stratégies de classe, de nation ou de sexe aux grandes tendances structurelles-systémiques en conjoncture. Mais la vie des individus qui forment l’espèce humaine est faite de tout autre chose : de mille jouissances et de milles peines, malchances et vulnérabilités, découvertes et pertes irréparables, passions et violences, volontés de savoirs et réserves d’infamies, absences et urgences, qui constituent l’histoire elle-même – infini magma dans lequel l’entreprise humaine ne peut que tenter de se frayer un chemin et qu’elle contribue à produire dans son mouvement même. L’humanité n’est pas totalisable en un concept historique, en une histoire totale. Voilà ce que nous rappelle entre autres le génie sceptique de Foucault. Il nous convoque à un labeur infini tourné vers ce qu’aucun grand récit jamais ne saisira. » Jacques Bidet, Le néo-libéralisme, un autre grand récit, Les prairies ordinaires, 2016, p. 174- 175.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Ivan Segré : « Être à l’affut de toutes les convergences progressistes », septembre 2016

☰ Lire la tribune d’Iñigo Errejón, « Podemos à mi-chemin », (traduction), mai 2016

☰ Lire notre entretien avec Manuel Cervera-Marzal : « Travail manuel et réflexion vont de pair », mars 2016

☰ Lire notre article « Droite et gauche, le couple des privilégiés », Émile Carme, février 2016

☰ Lire notre entretien avec Emmanuel Daniel, « L’émancipation ne doit pas être réservée à ceux qui lisent », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Alain Badiou : « L’émancipation, c’est celle de l’humanité tout entière », avril 2015