Entretien inédit pour le site de Ballast

Depuis Liberté dans la montagne, publié au début des années 2010, Marc Graciano s’attache à façonner une langue propre — chercherait-on des équivalents dans la littérature contemporaine francophone que rien ne nous viendrait dans l’immédiat. Voici sept romans qu’il nous mène de manière quasi continue dans un Moyen Âge fantasmé, où la violence se dispute avec la reconstruction et le soin. Les ermites côtoient les ours ; des hommes et des femmes cheminent dans un but qui nous échappe ; sages, parias et guérisseurs se croisent de loin, en retrait des villes. Infirmier psychiatrique au quotidien, Marc Graciano regagne, le soir venu, le fourgon dans lequel il vit. Il y écrit parfois. Mais c’est à l’écart, dans des paysages de montagne et de forêt, que la composition de ses textes avance plus volontiers — son projet en cours est vaste : un « Grand poème » de plusieurs milliers de pages, dont quelques morceaux paraissent de temps à autre. Nous le retrouvons dans un massif de France. Dehors, la pluie tombe sur le son des cloches ; au sec, un chien baille. Son œuvre ne se livre pas toujours aisément ; l’auteur, lui, le fait avec une bonhomie que ses écrits ne présageaient pas.

Vous êtes arrivé tardivement à l’écriture : votre premier livre a paru tandis que vous aviez 47 ans. Comment se pose, alors, la question de la forme ?

J’ai été victime, en quelque sorte, de la culture actuelle : j’ai essayé d’écrire de manière blanche, d’abord, avec peu de vocabulaire. J’essayais de lutter contre mon fond, ce que je suis. Puis je me suis décidé à écrire comme je le souhaitais vraiment — je me souviens encore de ce jour précis : ça a été l’imparfait, des « et », des vieux mots… Je me suis aperçu que j’avais beaucoup de vieux mots en moi. Alors je les ai mis. Je me suis dit que si le résultat avait l’air suranné, ça n’était rien, c’était seulement moi. Ça a été le début de Liberté dans la montagne. Depuis, j’essaie d’être fidèle. Il y a cette citation de Borges que j’aime bien, qui dit en substance que la sincérité, pour un écrivain, c’est d’être fidèle à son imaginaire. Je ne suis pas dans une littérature de la vérité, personnelle ou sociale ; je veux avant tout être sincère avec ma manière de chanter. Il y a peut-être une immodestie à penser pouvoir amener un rapport à une langue qui se renouvelle, où les mots ont du corps.

Plutôt que d’une langue neuve, vous parlez parfois d’une langue « noëlle »…

« Mais la littérature contemporaine, c’est le non-style, l’écriture blanche, le degré zéro de l’écriture… Le grand truc, désormais, serait qu’il ne faut pas que l’écriture se voie. »

La langue noëlle n’est pas une langue ancienne. J’emploie beaucoup ce terme pour parler de ce que j’écris en ce moment sur Jeanne d’Arc. Écrire sur cette dernière avec une langue du XVe siècle n’aurait pas d’intérêt — autant lire les livres de l’époque. Le projet est de retrouver l’élan interne qui animait les premiers écrivains et poètes. Je m’appuie beaucoup sur l’anthropologue Marcel Jousse pour réfléchir à ça. Il a parlé de « rythmo-mimie », de « mimisme », qu’il distingue de l’imitation. Il prend l’exemple de l’eucharistie chrétienne : lorsque les chrétiens prennent l’hostie, ils ne singent pas la scène première, au moment où le Christ partagea le pain, mais essaient de revivre en eux ce qu’ont éprouvé les premiers chrétiens. En recréant le sentiment, ils recréent le geste. Ce mime, on le fait tous, et les enfants les premiers : recréer en soi l’élan qu’on imagine en l’autre, qui lui fait faire quelque chose, et qui nous fera faire quelque chose ensuite. Si on revient aux mots, l’idée est de se mettre dans l’état supposé de ceux qui ont employé un terme pour la première fois. La langue noëlle, c’est aussi une langue performative1. Pour Barthes et quelques autres, c’est ce qu’il fallait bannir : ils lui préféraient une langue neutre — de nouveau, je ne suis pas vraiment dans l’air du temps. Je crois que le langage peut réaliser l’imaginaire ; parfois, je me dis que je suis réalisateur avec les mots — ce qui serait la première définition de poète : le poète confectionne, fait des choses avec des mots, fait apparaître.

Ce qu’on pourrait aussi appeler le « style ».

Je suis tout à fait d’accord avec Céline sur ce point : il n’y a que le style, les histoires sont toujours les mêmes2. C’est ce qui me plaît dans l’écriture : il s’agit de trouver un style personnel — tout le monde peut trouver le sien. Mais la littérature contemporaine, c’est le non-style, l’écriture blanche, le degré zéro de l’écriture… Je comprends sa nécessité : on a connu un style à ce point ampoulé qu’à un moment, ça s’est imposé. Mais c’est devenu une écriture diaphane. Neurasthénique. Il n’y a pas de densité, pas de prise directe avec le monde, c’est déprimant… Beaucoup invoquent Flaubert — faussement, à mon sens. Son style est remarquable, au sens premier du terme : on le remarque dans ses livres, il y a une manière, la sienne. Le grand truc, désormais, serait qu’il ne faut pas que l’écriture se voie. Mais moi je veux voir la manière ! Une grande partie de la littérature contemporaine me déplaît, pour cette raison ; je ne la lis donc pas. En revanche, je continue de lire des critiques. Pour me mettre en colère, parfois — Le Masque et la plume, par exemple. Eux, en plus de faire du spectacle, ils n’aiment pas le style : il leur faut Houellebecq. La critique littéraire, aujourd’hui, est au Matricule des anges, dans En attendant Nadeau, dans La Femelle du requin, dans des revues comme la vôtre, chez des amateurs qui écrivent sur Internet…

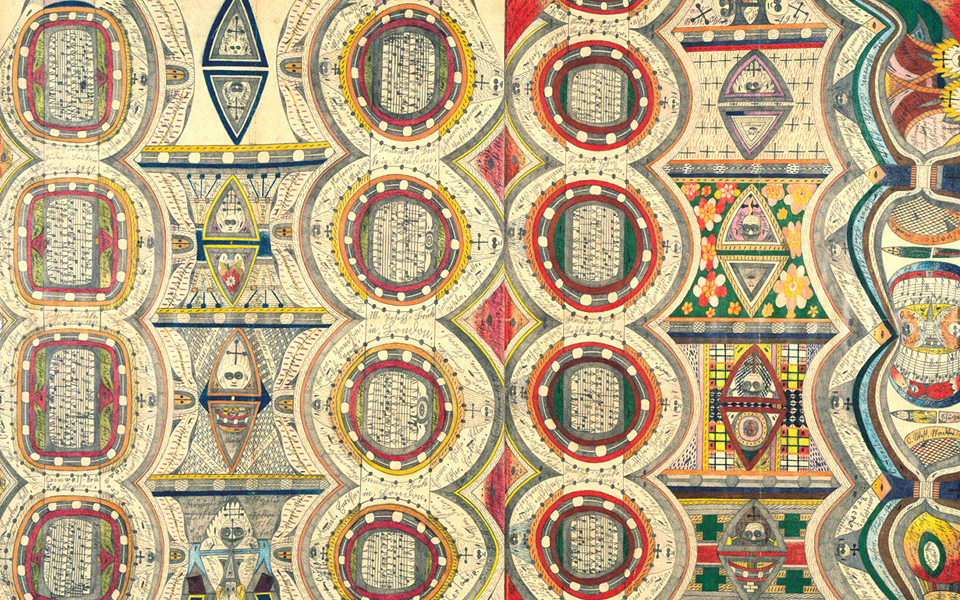

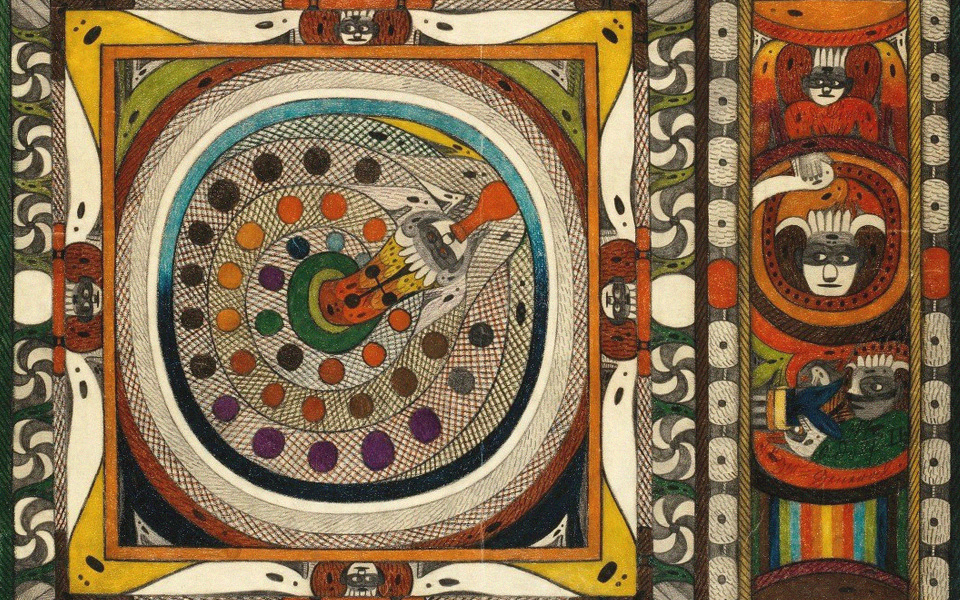

[Adolf Wölfli]

Y a-t-il tout de même quelques contemporains que vous appréciez ?

J’aime bien Michon. Même, je l’admire. J’apprécie écouter Bergounioux, que je n’ai pas autant lu. Et il y a Quignard. Je dois admettre que j’ai du mal avec la psychologie. Ça peut donner de grandes choses — lorsque Nathalie Sarraute s’empare de l’enfance, c’est toute l’Enfance qui vient — mais beaucoup dissèquent leur personne, emploient le langage sociologique, font du réalisme social. Je préfère les vieux mythes, l’imaginaire qui porte des éléments symboliques, des archétypes, comme dit Jung. Et là-dessus, le souffle. Il faut que ça ait de la gueule.

Dans Le Soufi, vous décrivez le hochement de tête d’un petit homme. Ce serait un « signe de compréhension extrême, en signe que le petit homme ne s’étonnait ni s’horrifiait aucunement, en signe que le petit homme ne jugeait rien, en signe que le petit homme prenait acte ». Prendre une image, la déplier, décrire, puis finalement prendre acte. Serait-ce une définition de votre écriture ?

Je ne réfléchis pas trop à ce que je fais quand j’écris. Ce que je vais dire tient donc à ce que j’ai pu comprendre depuis quelques années. Je n’ai pas de prétention au réalisme, historique ou social. Il s’agit de faire vivre comme réelles mes images internes, de les réaliser. Je pense qu’il y a quelque chose d’objectiviste, au sens où on a pu le dire concernant Hemingway, qui m’a d’ailleurs beaucoup marqué. Je décris objectivement mon imaginaire. Beaucoup d’actions, d’actes : prendre acte de l’existant, oui, avec une suspension du jugement — ce qui n’est peut-être pas toujours vrai. Il y a quelques valeurs morales qui sourdent : on voit bien que le petit homme, dans Le Soufi, est un soignant. C’est un homme bien, du côté du bon. Il n’est pas moralisateur, mais il est moral, dans le don, l’offrande, le soin. Ce qui est bien avec l’imaginaire c’est que tout le monde symbolique affleure : ce petit homme, on pourrait le rapprocher de bien des figures mythiques.

« Objectiviste », dites-vous. Si on joue le jeu de la définition, on pourrait avancer le mot « naturaliste ». Non comme on l’a dit de Zola, mais à l’instar de celles et ceux qui explorent la nature dans le but d’en décrire toute la diversité. On sent chez vous la volonté d’épuiser une situation ou une image.

« À une époque de ma vie, j’ai eu la tentation de tout décrire : ce que je voyais, ce que je vivais. Je partais avec ma bagnole et je tâchais de tout nommer. »

C’est tout à fait ça. Il y a cette d’idée d’épuiser l’objet et les mots. D’aller de l’infiniment gros à l’infiniment petit. Dès lors qu’on se rapproche d’un objet, on peut trouver un autre mot pour mieux décrire. Parfois, d’ailleurs, je trouve que je ne vais pas assez loin. J’aimerais m’enfoncer dans une description… Il y a des critiques qui parlent du syndrome de la casquette de Charles Bovary, pour critiquer ça, justement. Au début de Madame Bovary, Flaubert décrit la casquette de Charles avec tellement de détails qu’à la fin on ne voit plus la casquette. Elle devient un monde. L’écrivain Maxime Du Camp avait demandé à Flaubert, je crois, de virer ce passage — il l’a gardé. Je comprends ça et j’aime bien. Dans le même sens, il y a un livre qui m’a marqué enfant : L’Homme qui rétrécit, de Richard Matheson. Au début, le personnage angoisse. Il perd peu à peu sa condition humaine : il est marié mais devient un enfant ; puis il doit se protéger du chat de la maison qui le prend pour une souris ; puis il doit lutter contre une araignée. À chaque fois qu’il diminue de taille, tout un monde qu’il ne voyait pas s’ouvre à lui. De la même manière, en littérature, on peut changer d’échelle et chercher à épuiser les choses — ce à quoi on n’arrive jamais, puisque c’est infini.

C’est une sorte de flux ?

Il y a quelque chose qui m’emporte, puis j’essaie d’aller jusqu’au bout, jusqu’à ce que ça s’éteigne. Ce que je cherche, c’est ce moment où l’image s’anime, m’emporte, et où je n’ai qu’à décrire l’image. Souvent, il y a une diffluence — alors je suis retardé, parce qu’il y a ça de plus à écrire, puis ça… L’écriture devient un sport de glisse. Dans Le Charivari, un texte à venir, je tente de pousser plus loin en ce sens — ce qui, peut-être, n’est pas tellement digeste pour le lecteur… À une époque de ma vie, j’ai eu la tentation de tout décrire : ce que je voyais, ce que je vivais. Je partais avec ma bagnole et je tâchais de tout nommer. Mais, le lendemain, le puits se remplissait de nouveau. Cette démarche épuise mais elle est épuisante, aussi — les mots peuvent prendre la tête. Je me suis dit qu’il fallait que j’utilise cette obsession plutôt que de lutter contre. C’est cette attitude interne qui a précédé Liberté dans la montagne. J’accepte « naturaliste », mais je manie des symboles.

[Adolf Wölfli]

Vous vous êtes essayé, avec Au pays de la fille électrique, à réécrire un livre précédent, Une forêt profonde et bleue, passant d’un imaginaire médiéviste à un autre, contemporain — on retrouve des ancrages temporels, géographiques, des noms de marques. À un moment, on se trouve à l’intérieur d’« un certain hôpital dans un certain département français ». Pourquoi avoir transposé un texte d’imagination dans ce monde moderne que vous ne semblez pas tellement goûter ?

Je voulais voir si je pouvais y arriver : j’ai du mal à écrire sur le monde actuel. Je dois dire que ce n’est pas le livre que je préfère. Mais j’ai retenté le coup : au printemps prochain, je vais publier l’histoire d’une fille qui voyage en camping-car. J’ai trouvé une unité de lieu — ce pourrait être le Jura ou le Vercors, avec des pistes calcaires, des places de chargement de bois. Mais c’est tellement réduit que ça en devient intemporel. Il aura une forme intermédiaire : ça pourrait être un temps et un lieu indéterminé. Ça sortira aux éditions du Tripode et ça s’appellera Shamane parce que cette fille est un peu déjantée, dérangée — au sens de Péguy, lorsqu’il parlait du Christ : pour lui, « dérangé », c’est être sorti du rang.

L’historien de la littérature Antoine Compagnon a proposé six critères pour définir l’anti-modernisme. Certains sont absents de vos livres — la contre-révolution, le pessimisme, le péché originel — mais d’autres affleurent, non ?

Lesquels ?

Le sacré, le style et le sublime.

« C’est pour ça que Péguy écrit sur Jeanne d’Arc, et c’est ça qui m’a donné envie d’écrire sur elle : l’idée qu’un être neuf peut tout reprendre et refaire. »

Déjà, il faut se méfier du monde moderne, oui. Ses champions ont la capacité de tout renverser. La langue du management et des communicants est en train de gagner l’oral, mais également l’écrit. Jaime Samprun dit quelque chose comme ça dans Défense et illustration de la novlangue française ; il parle d’une novlangue orwelienne où les mots perdent leur capacité performative : ils n’ont plus de corps, plus de sang, ce sont des ersatz de mots. Parfois, ils peuvent même dire l’inverse de leur sens originel. Semprun, dans mon souvenir, prétend que le français ne s’y est que trop bien prêté ces derniers temps… Lorsque j’ai commencé à écrire, il y avait cette idée de retrouver un langage où le mot et la chose sont équivalents. Il s’agissait, d’une certaine manière, de s’opposer au langage polysémique revendiqué par Barthes. Je préfère une langue monosémique : une chose, un mot, et on ne joue pas. J’ai voulu retrouver un rapport naïf aux mots : pas d’ironie, de causticité, de second degré.

Donc partout le premier degré ?

Le monde archaïque où le langage a sa force première, celle de créer une réalité. Vous disiez « contre-révolution », « pessimisme », « péché originel », et en effet, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus révolutionnaire, certes : la violence en politique, les grandes masses qui se mettent en mouvement, je ne suis plus preneur. L’Histoire nous a appris que ce sont des millions de morts pour un même résultat. Mais je ne suis pas un nostalgique de l’Ancien régime pour autant ! Je m’étonne que des personnes comme Péguy et Bernanos en mentionnent des qualités. Le péché, ce n’est pas mon affaire : je ne suis pas dans la littérature du mal, de l’opposition entre le bien et le mal. Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste. Quelque chose sort et c’est ainsi : je serais proche des bouddhistes, en ce sens. Il faut prendre le monde comme il est — ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas le changer. Il ne s’agit pas d’une soumission totale au monde. Mais il y a cette idée chère à Péguy, qu’on retrouve chez Nietzsche, d’un éternel retour : tout peut redevenir neuf. C’est pour ça que Péguy écrit sur Jeanne d’Arc, et c’est ça qui m’a donné envie d’écrire sur elle aussi : l’idée qu’un être neuf peut tout reprendre et refaire. Mais il y a tout de même des aspects du monde moderne que j’aime bien !

Qui sont ?

Au Moyen Âge, tu ne pouvais pas te déranger. Jeanne d’Arc, elle, s’est déplacée, elle s’est même dégenrée, en partie. Elle a fait la guerre, un métier d’homme, elle s’est travestie en homme… On pourrait aller jusqu’à en faire un personnage trans — parce qu’elle l’était, dans le sens où elle a transgressé.

[Adolf Wölfli]

Beaucoup de vos personnages sont d’ailleurs des religieux en marge, des mystiques — un mège, un gyrovague… Revenons au mot « sacré ».

Mon sacré est matérialiste. J’aime l’idée qu’il y ait du sacré et de la poésie dans l’existant. Je ne crois pas du tout en un Dieu distinct de sa création : Dieu, c’est ce qui est. Dieu n’a pas d’esprit, n’a pas de volonté, pas de personne ; le monde physique, voilà Dieu. Donc un infâme tueur autant qu’un soignant. Si la question du bien et du mal se pose, ce sont les humains qui le font. Ce sacré matérialiste, que j’ai beaucoup de mal à définir, serait ce sentiment qui surgit face au monde, à sa beauté et ses mystères. Une personne qui me l’a fait sentir est Llewelyn Powys, un fils de pasteur gallois qui a dit ne pas croire en Dieu mais s’est trouvé pris d’un sentiment sacré vis-à-vis du monde, qu’il appelle « poésie du monde ». Il se sait venir du néant, sait qu’il y retournera et que la durée de l’existence est un clignement d’œil par rapport à l’infini du cosmos. Mais, pourtant, il perçoit quelque chose — c’est ce sentiment-là qu’il appelle, comme moi, le sacré. Ce serait quelque chose de plus immanent que de transcendant. Et Powys fait vivre ça en plus de l’écrire. Il relate par exemple l’observation d’une hase [femelle du lièvre, ndlr], qu’il surprend en train de boire à un trou d’eau, une mare. Il décrit le son produit quand elle lape l’eau, comment ce son s’évade dans le cosmos. C’est magnifique. Un autre écrivain me le fait vivre : Mario Rigoni Stern. Dans la description du monde naturel, souvent, il y a le constat de quelque chose d’inépuisable, qui échappe au consumérisme. On en revient à la tentative d’épuisement : ça échoue, on ne peut pas épuiser le monde — c’est ça, aussi, qu’aimaient les antimodernes et les rendaient méfiants envers le scientisme, par exemple.

Céline disait, pour parler du travail formel de l’écrivain : « Les peintres ont abandonné le sujet peu à peu. J’ai tenté la même aventure. » Et il se référait à Cézanne, Vlaminck, Picasso… La peinture vous travaille-t-elle ?

« Ce sacré matérialiste, que j’ai beaucoup de mal à définir, serait ce sentiment qui surgit face au monde, à sa beauté et ses mystères. »

Non, à part Brueghel et Bosch, pour les images. Mais j’ai toujours été un peu fasciné par les miniatures médiévales ou les vitraux, pour leur côté lumineux. Dans mes livres les choses sont souvent luminescentes, d’ailleurs, opalescentes. Les choses émettent une lumière interne. Dans le texte sur Jeanne d’Arc, une scène montre la chevauchée qui arrive dans un village habité de petits êtres. Les huttes émettent, comme par elles-mêmes, de la lumière. On peut penser à Rimbaud, aux hallucinations, aux Illuminations. Ces derniers poèmes, à ce propos, devaient s’appeler « Coloured plates » à l’origine — des assiettes en céramique peintes, vivement colorées. En ce sens, je serais un peu coloriste.

Vous mentionniez la critique littéraire. Un écrivain et traducteur qu’on apprécie, Claro, la pratique — et vous a salué quelques fois. Nous lui avons demandé s’il avait une question à vous poser. Il nous a suggéré la suivante : quelles sont vos principales influences poétiques ?

En poésie, j’ai eu deux grands « influenceurs » — il faut que je fasse attention, je suis plus poreux que je le crois et le revendique à la langue moderne. (rires) Rimbaud et Whitman. (Il récite quelques vers.) Dans « Song of Myself » Whitman ne fait que parler de sensations, de visions, d’actions qu’il voit ; on sent qu’il a un amour infini pour le monde et les humains. Il y a une énergie énorme. Il a cette phrase que j’aime beaucoup : « Je ne suis pas contenu entre mon chapeau et mes bottes. » J’aime ces deux poètes pour ce sens visionnaire : avoir des visions et les décrire. Jeune adulte, j’ai été fasciné par Rimbaud, les Illuminations et Une saison en enfer, surtout. Enfant, on nous présente les premières poésies qui sont aussi très belles : « Ma bohème », « Sensation ». (Il récite ce dernier poème et conclut : « Voilà, il a tout dit. ») Saint-John Perse aussi. Pour Emerson, il faut avoir des noms de choses afin de philosopher. Il dit ne pas souhaiter d’un monde qui ne soit pas physique. Saint-John Perse a tout un vocabulaire de géographe, de chimiste. C’est très sensationnel, ou sensuel.

[Adolf Wölfli]

À vous lire, avec ces longues phrases où le propos se reprend sans cesse, on pense forcément à l’écrivain Claude Simon…

Claude Simon ! On n’en a pas parlé encore, c’est vrai. C’est une personne qui a pu m’influencer, oui. Pour faire naître du réel, c’est un vrai poète. Je ne lis pas forcément ses livres en entier — je crois avoir seulement lu L’Acacia et La Route des Flandres. Mais lorsque je prends deux pages de Tryptique, de La Bataille de Pharsale, c’est comme si le réel me sautait à la gueule. Leçon de choses m’a montré comment créer du réel avec des mots. C’est là que je me suis rendu compte que j’avais du goût pour ça. Chez Simon, ce morceau de réel, c’est toujours une scène décrite à travers la mémoire — il admirait beaucoup Proust. (Il prend un livre de Claude Simon sur la table, qu’il ne connaît pas, le feuillette et en lit un passage.) « Sous la montagne de nuages la frange sanglante se teintait de bistre » : les mots sont justes. On pourrait se dire qu’il fait seulement des effets poétiques, mais un mur de nuages, c’est bien une frange. Bon, il y a « sanglante », aussi. Moi j’aurais mis « sanguine ». (rires) Claude Simon, au XXe siècle, je le mets au niveau de Proust, Céline, Albert Cohen. Cohen te tient en haleine avec quelque chose d’aussi simple qu’un fonctionnaire qui s’organise pour ne rien faire en donnant l’impression de travailler — des dossiers qu’il tire de ses tiroirs, qu’il replace… Simon c’est pareil, mais lui, il décrit la guerre.

Parmi les vivants, vous parliez de Pierre Michon : lui aussi a eu ce rapport intense, jeune, avec Rimbaud.

« Péguy disait ne pas avoir fait de crise : que socialiste et chrétien, c’était la même chose. Il n’est jamais rentré dans une église. »

J’avais lu son Rimbaud le fils, adolescent. Puis je l’ai oublié. Je me suis fait l’idée, ensuite, qu’il était un écrivain minimaliste. Puis je l’ai retrouvé et je me suis aperçu que c’était un lyrique : il chante les minuscules, mais il les chante vraiment et il chante le monde en même temps. J’ai beaucoup aimé Abbés et Les Onze, où une critique sociale affleure, presque marxiste, sur l’accumulation des richesses, génération après génération. Ce que j’aime chez Michon, c’est aussi sa manière de parler de l’inspiration — il a une belle expression pour la décrire : « le roi vient quand il veut ». Jacques Abeille dit quelque chose d’approchant, sur l’élan créateur. Qui d’autre défend ça aujourd’hui ? Tout le monde parle de travail, se dépeint en artisan. Et, encore une fois, tout le monde invoque Flaubert. Pour moi l’écriture n’est pas un travail. C’est un jeu, éprouvant parfois, qui consiste à rendre réel un imaginaire. Je ne rejoins pas Céline sur ce point — je ne crois pas qu’il faille mettre sa peau sur la table — ou Flaubert, qui, en écrivant Salammbô, ne fait que se plaindre et se compare à un bagnard en train de casser des cailloux sur la route. Si c’est tant ingrat, pourquoi le faire ? Je soupçonne Flaubert de mentir. Il devait avoir des moments d’inspiration, de plaisir, d’élan ! Si on prend la scène des comices, par exemple, dans Madame Bovary, c’est de la poésie pure : deux êtres se rapprochent au milieu d’une foule et il décrit tout, les mouvements, les bruits… Il dit avoir mis six mois pour l’écrire. D’accord. Mais dans un premier temps il a dû être porté par quelque chose.

En remontant une étagère de librairie depuis votre nom, on tombe sur Gracq, dont vous partagez l’éditeur, puis Giono. Dans Les Vraies richesses, il écrit : « Mêlé au magma panique, je suis toutes les vies. Je suis mélangé d’arbres, de bêtes et d’éléments. » Vous reconnaissez-vous dans ces mots ?

Je me reconnais beaucoup dans le Giono première manière : Regain, Colline, Un de Baumugnes… Le Giono deuxième main, où il essaye d’aller vers Stendhal, j’aime moins. Je préfère le Giono panique, panthéiste. Quand je parlais du sacré, c’était ça. À cet égard, mes personnages religieux sont plus des mystiques que des cléricaux. C’était le cas de Péguy, aussi. Il disait ne pas avoir fait de crise : que socialiste et chrétien, c’était la même chose. Il n’est jamais rentré dans une église. Dans la même veine, en ce moment je m’intéresse à Simone Weil, je lis La Personne et le sacré. Elle était anticléricale, anarchiste, elle a rallié la colonne Durruti en Espagne. Lorsqu’elle parle de ce qu’elle appelle « l’impersonnel », on n’est pas loin du « soi » bouddhiste. Selon elle, pour atteindre l’impersonnel, il faut renforcer sa personne avant de s’oublier. Weil permet de dépasser l’individualisme de Stirner.

[Adolf Wölfli]

Vous mettez en scène essentiellement des individus, sauf à un moment : dans Embrasse l’ours, un groupe de baladins est décrit collectivement, le seul collectif envers lequel vous semblez montrer de la sympathie…

C’est la communauté idéale. Pour moi ce serait ça, l’anarchisme réalisé. Un petit collectif, presque tribal ; un patriarche et une vieille pour seule hiérarchie ; un grand pacifisme. Ils sont un peu hippies, aussi. C’est l’anarchie dans les montagnes d’une certaine manière — ce qui devait être le titre de Liberté dans la montagne. Une sorte de petit slogan personnel. Pour moi, la montagne a longtemps été un lieu non pas de contre-pouvoir, mais un lieu sans pouvoir : un lieu où on peut s’évader, disparaître, échapper aux forces étatiques, à la police… Mais c’est peut-être un lieu interne, finalement. On peut aussi avoir le sentiment de quelque chose d’intact, enfin — ce qui n’est pourtant pas tout à fait vrai.

Dans ce même livre, vous commencez par décrire la vie d’une ourse, puis d’un ourson. Comment avez-vous procédé ?

« Pour moi ce serait ça, l’anarchisme réalisé. Un petit collectif, presque tribal. C’est l’anarchie dans les montagnes en quelque sorte. »

Ce qui est sûr, c’est que ça n’est pas un reportage animalier, même si j’en ai regardé quelques-uns pour l’écrire. J’ai lu plusieurs livres sur les représentations de l’ours. Mais je n’ai pas eu besoin de me documenter beaucoup — à part pour savoir si les oursons naissaient avec des poils ou non. (rires) Ce sont des animaux très forts, symboliquement. Deleuze dit de belles choses sur la manière de faire parler les animaux ou un idiot ; il parle de « devenir ». Stéphane Audeguy, dans Histoire du lion Personne, y est parvenu. Dans mon livre, j’ai essayé de prendre le point de vue de l’ourse, par moments, pour signaler qu’elle est bien chez elle. Je crois qu’on a la capacité de s’identifier à un animal, à ce qu’on imagine qu’il perçoit — ce qu’on appelle de l’identification projective en psychologie. On en revient au « mimisme ».

On voit, ces temps-ci, une recrudescence d’écrits soucieux de saisir au plus près la vie animale.

« Zoopoétique », « écopoétique », « géopoétique »… En fait, ça m’inquiète un peu. J’ai peur que ça devienne un courant. Dans les années 1990, parler de la nature était has been. Aujourd’hui, il n’y a plus que ça ! Ça va remplacer l’autofiction et la biofiction. Certains le font bien : chez Corti, par exemple, dans la collection Biophilia, où les livres sont souvent bien écrits. Mais certainement que Gallimard va en faire une collection, ou qu’ils vont en acheter une déjà constituée…

[Adolf Wölfli]

Votre entreprise littéraire n’est pas banale, vous maintenez une langue que vous savez être peu accessible et vous semblez mener une existence qui n’est pas conventionnelle. Ça donne quelle « place », ça, dans le monde littéraire français ?

Si je devais en occuper une, ce serait celle dont nous parlions : recréer une langue neuve, trouver un chemin vers le premier sens des mots. Au fond, je suis un antimoderne prêt à toutes les folies du monde moderne ! On est dans un monde où tout flue, comme le dit Zygmunt Bauman. Soit ! Mais pour accompagner ces mouvements, il ne faut pas une novlangue de communicants — sinon on est foutus. Il faut une langue enracinée dans le monde physique, faite de noms de choses.

À la marge ne signifie pas nécessairement en dehors des messes marchandes. Pour signifier son rapport à l’industrie littéraire, Claro refuse le principe même des prix.

Je l’aime bien pour ça, justement ! Je fais de même, quels que soient les prix. C’est un positionnement éthique. Déjà, en tant que lecteur, je n’ai jamais tenu compte d’un quelconque prix : on dirait le championnat de France des écrivains. Mais il y a un risque à vous confier publiquement ce refus : ça pourrait sembler une manière d’attirer l’attention, une position qui serait perçue comme stratégique… À tort, évidemment.

Photographie de vignette : Jean-Luc Bertini

Illustration de bannière : Carlo Zinelli

- Se dit d’un verbe dont l’énonciation constitue simultanément l’action qu’il exprime.[↩]

- « Des écrivains, ne m’intéressent que les gens qui ont un style. S’ils n’ont pas de style, ils ne m’intéressent pas. Mais des histoires, il y en a plein la rue : j’en vois partout des histoires, plein les commissariats, plein les correctionnelles, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, mille histoires. C’est rare un style, Monsieur. Un style ? Il y en a un, deux, trois par génération. » Intervention de Louis-Ferdinand Céline dans l’émission « Lecture pour tous », animée par Pierre Dumayet, en juillet 1957.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « À la rencontre des Éditions des Lisières », Camille Marie et Roméo Bondon, juillet 2021

☰ Lire notre article « La langue retrouvée », Eugenia Fario, juin 2021

☰ Lire notre article « Georges Navel, la liberté sous les ongles », Roméo Bondon, mai 2021

☰ Lire notre article « Des usages littéraires et libertaires de la lune », Adeline Baldacchino, juillet 2020

☰ Lire notre article « Victor Hugo, la grande prose de la révolte », Alain Badiou, juin 2015

☰ Lire notre entretien avec Olivier Rolin : « La littérature m’a permis de voir les multiples facettes de la réalité », février 2015