Texte paru dans le n° 9 de la revue papier Ballast (juin 2020)

L’autrice et poétesse Gloria Anzaldúa, figure du féminisme chicana, est née en 1942 sur la ligne de démarcation entre le Mexique et les États-Unis. Habiter la frontière — et donc les conflits sociaux, linguistiques et narratifs qui s’y logent : elle n’a jamais cessé de travailler cette idée. Son ouvrage Borderlands/la Frontera: the New Mestiza, paru en 1987, a fait date : pour ce qu’il disait autant que pour la manière avec laquelle il le disait (croisant ainsi essai, fiction, poésie et récit autobiographique1). Anzaldúa est issue du monde ouvrier texan — celui des travailleuses et des travailleurs agricoles chicanos. Elle y a fait ses premières armes et critiques militantes. C’est forte de cet ancrage qu’elle a investi l’espace universitaire, s’avançant, dès le début des années 1980, comme « queer ». Un décalage perpétuel. Pour Anzaldúa, la frontière est une peau et, dans sa pensée, un outil à même d’aiguiser ce que le sociologue afro-américain W.E.B Du Bois théorisait, dès le début du XXe siècle, sous la notion de « double conscience ». Comment, en somme, traduire depuis le Nord l’expérience des minorités héritières de l’esclavage ou du colonialisme ? Nous lui avons consacré une série de publications à l’été 2020. Nous publions aujourd’hui son portrait. ☰ Par Maya Mihindou

Sous le ciel d’acier

Je suis ce point noir qui marche

Vers les rives de la chance

Lhasa de Sela

Silueta

« Enjambant les trois cultures et leurs systèmes de valeurs, la mestiza subit une lutte de la chair, une lutte des frontières, une guerre intérieure. »

Dans la vallée du Río Grande qui la voit grandir, la petite aux cheveux bruns sait bien que son corps n’est pas un allié. Il lui a « dérobé son enfance », écrira-t-elle. Du sang, trop tôt, coule chaque mois d’entre ses cuisses : sa mère lui impose de ne rien dire — pas même à sa plus proche sœur — et lui apprend à s’en cacher tout en gainant sa poitrine de petite femme de six ans. « J’étais totalement aliénée par cette partie de mon corps », dira-t-elle encore. Des docteurs se veulent rassurants : en trouvant un mari, ce mal « psychologique » guérira. En réalité, il s’agit d’une forme d’endométriose alors mal nommée. La honte et le secret bien gardé de cette silhouette précoce vont laisser des traces sur sa croissance ; ils consolideront toutefois sa sensibilité à l’injustice et son empathie pour les personnes différentes, ou tenues pour telles. À neuf ans, Gloria connaît ses premières émotions sensuelles — avec une cousine. « On a su ensuite qu’elle était dyke [lesbienne]. Il m’a fallu attendre longtemps pour comprendre que je l’étais aussi, et pourquoi je l’avais attirée ! »

Il faut se représenter le Texas des années 1950. Un célèbre moteur de recherche en ligne donne à voir des chapeaux de cow-boys, des lassos, des voitures et des flingues. C’est un peu court, sans doute, mais c’est cette mémoire que l’État nous aura léguée. Gloria grandit à la frontière, physique, entre le Mexique et les États-Unis. « Bercée dans une culture, prise en sandwich entre deux cultures, enjambant les trois cultures et leurs systèmes de valeurs, la mestiza [métisse] subit une lutte de la chair, une lutte des frontières, une guerre intérieure2 » La ségrégation raciale est la loi du pays. L’école où Gloria étudie, à Edinburg, est anglophone : elle côtoie ainsi des personnes blanches. Dans les classes avancées, elle est la seule Chicana3. Si l’on rabaisse celles et ceux qui parlent espagnol, la native d’Harlingen n’en excelle pas moins. Son premier livre, c’est à son père qu’elle le doit, qu’il a acheté quelques centimes : un western dans lequel « les femmes de ménage, les méchants et les prostituées étaient tous mexicains ». Mais Gloria sait qu’au Texas, les premiers cow-boys sont majoritairement chicanos. Elle sait aussi que ce sont les anglos4 qui ont détruit le ranch de sa grand-mère. Son père, ouvrier agricole, comptera dans sa construction. Il l’aidera à saisir, plus tard, ce qu’être un « macho » peut réellement signifier dans semblable contexte — « Être assez fort pour nous protéger et nous soutenir financièrement ma mère et nous, tout en étant capable de montrer de l’amour », analysera-t-elle dans son livre Borderlands/La Frontera. « Le macho d’aujourd’hui a des doutes sur sa capacité à nourrir et à protéger sa famille. Son machisme

est une adaptation à l’oppression, à la pauvreté et la faible estime de soi5. » Mais la chair de cet homme va être frappée par la tôle d’une voiture alors que Gloria n’a que 14 ans ; quatre bouches, après lui, restent à nourrir.

[Maya Mihindou]

Alors, quand elle n’est pas à l’école ou qu’elle ne lit pas, elle passe son temps libre et ses étés courbée dans les champs de pastèque et de maïs, dans les fermes de grands propriétaires, parfois sous les nuages de pesticides qui lacèrent les yeux nus de sa mère, de ses grands-parents et de ses cadets. Gloria aime porter des bottes et des pantalons d’homme ; la machona — garçon manqué — s’assied et discute avec les employés de la ferme de leurs conditions de travail. Toute sa jeunesse, elle participe ainsi aux réunions de mouvements chicanos et de travailleurs agricoles, qui émergent dans le sud des États-Unis. « Les Chicanos ignoraient qu’ils étaient un peuple jusqu’en 1965, quand César Chávez6 et les ouvriers des fermes se sont unis, quand I am Joaquin

a été publié7 et que le parti de la Raza Unida s’est formé au Texas8. » Ce texte est un long poème et son auteur, un ancien boxeur professionnel né dans le Colorado : « Je suis Joaquín / Zapotec / Mestizo / Español. J’ai été cette révolution sanglante / Le vainqueur / Le vaincu / J’ai tué / Et j’ai été tué. »

La Frontera

«

C’est là mon foyer. Ce mince fil de barbelés.Ce lieu de séparation entre deux pays sera la base matérielle de l’identité et de la pensée de Gloria Anzaldúa. »

Là-bas, la frontière est liquide — un fleuve de plus de trois mille kilomètres et deux rives : Río Grande, côté étasunien ; Río Bravo, côté mexicain. Au terme d’années de conflits sanglants, ce long bras d’eau devint, à la faveur de quelque décret, la frontière dite « naturelle » entre les deux pays. Cette année 1848 a tranché la citoyenneté des uns et des autres, parfois issus d’une même famille. Les colons anglos ont récupéré plus de la moitié du territoire de leur voisin9 et exproprié les terres les plus fécondes — celles des premières nations encore en place, comme celles des grands propriétaires mexicains, heureux d’échanger leur nationalité pour mieux tirer profit de l’exploitation légale des esclaves… La frontière a séparé des villages entiers ; aujourd’hui encore, ils se font face en miroir le long des deux rives. Des visages similaires, des paysages, une eau commune et une langue : l’espagnol. À l’ouest, un mur de séparation fermé comme un poing se dresse à présent.

« C’est là mon foyer. Ce mince fil de barbelés. » Ce lieu de séparation entre deux pays sera la base matérielle de l’identité et de la pensée de Gloria Anzaldúa. Une frontière se reconnaît aisément à ses postes de police et, dès l’enfance, la Chicana a su qu’il ne fallait pas courir près du fleuve en présence de « la migra10 ». « No corran

, ne courez pas, ils vont penser que vous venez de l’autre côté », lançait sa tante dans sa jeunesse. Mais, un jour, l’un des leurs a couru. « Terrifié à l’idée d’être attrapé. Il ne pouvait pas parler anglais, ne pouvait pas leur dire que sa famille était américaine depuis cinq générations. Sin papeles. » Il n’avait pas pris avec lui son certificat de naissance. « La migra l’a emmenée sous nos yeux », se souviendra Anzaldúa. Le jeune homme fut envoyé à Guadalajara par avion, sans un sou ; il dut rentrer chez lui à pied.

[Maya Mihindou]

Chaque lieu de passage génère, en dehors de l’économie calculée des États, ses logiques commerciales, ses trafics de passage, ses prédations. Les coyotes et les prostituées encadrent les barrières. Les colons espagnols avaient jeté les premiers les populations autochtones d’Amérique à la frontière de leurs cultures en leur interdisant l’usage de leurs langues et de leurs rites ; l’anglais impérial impose le même mécanisme aux métis hispanophones. Au Texas, on parle dès lors une langue qualifiée de « sauvage », que l’école tente de dompter : fabriquée à la collision de l’espagnol, du náhuatl et de l’anglais. « Somos los del español deficiente. Nous sommes votre cauchemar linguistique », assènera Anzaldúa, « parce que nous parlons avec des langues de feu, nous sommes crucifié·es […]. Racialement, culturellement et linguistiquement somos huérfanos, nous sommes orphelins11. » Dans ce frottement, la langue cabossée continue de s’inventer — de se créoliser, pour le dire comme Édouard Glissant12 : « La créolisation régit l’imprévisible par rapport au métissage ; elle crée dans les Amériques des microclimats culturels et linguistiques absolument inattendus. »

« Au Texas, on parle dès lors une langue qualifiée de

sauvage, que l’école tente de dompter : fabriquée à la collision de l’espagnol, du náhuatl et de l’anglais. »

Se plient ainsi, à la frontière, plusieurs imaginaires, tous liés à l’autre côté, l’autre versant, la porte close : une cordillère de mémoires perdues. Que signifie, alors, être un·e Mexicain·e soustrait·e de sa patrie ? Une identité raciale rattachée à une âme collective. « Ces rébellions que nous, Mexicains, avons dans le sang, surgissent comme des rivières qui débordent dans mes veines. » L’identité chicana tient du métissage entre les colons espagnols et les premiers habitants décimés, majoritairement aztèques. Autrement dit, à échelle mythologique, entre le conquérant Hernán Cortés et Malinalli, « la Malinche », la femme indigène vendue par son propre peuple puis, devenue polyglotte, vue comme médiatrice, traîtresse, putain et mère du premier enfant mestizo du Mexique. Après la Conquête vint le Nord, anglophone. Et les barbelés. Pour les Chican@s en possession de la fameuse Green Card13, il arrive que la conversation avec leur longue histoire se recouvre du fin plastique de l’oubli : nombre d’entre eux se mettent à regarder d’un œil suspicieux les clandestins del otro lado qui passent la frontière.

De vieilles femmes s’acharnent sûrement à transmettre les mythes d’Aztlán, ceux des vainqueurs et des vaincus, le nom des résistant·es ; protègent les chants de la Virgen de Guadalupe et de la Llorona. D’autres, comme la grand-mère aux yeux bleus de Gloria Anzaldúa, aux origines européennes, s’efforcent de faire oublier cette identité embarrassante et guettent le destin des nouveaux-nés : une peau claire, guëra, s’en sortira peut-être dans les contours du siècle. Mais una prieta, marquée de la tache sombre des « Indiens » demeure, à cet instant de l’histoire humaine, une malédiction.

Patlache

C’est au sein de la lutte des Chicanos qu’elle fait face au sexisme et à l’homophobie. « À cette époque, j’ai senti que le mouvement manquait quelque chose : il ne s’attaquait pas à l’oppression des femmes », racontera Gloria Anzaldúa au cours d’un entretien accordé en 1995. « C’était un mouvement nationaliste très important pour les Chicanos, semblable au mouvement des droits civils. En tant qu’entité nationale, nous essayions de protéger la culture, la race. Mais pour moi, c’était plus comme si nous essayions de protéger la partie masculine de la culture5. » Elle éprouve une sensation de décalage. Se sent partiellement étrangère à sa propre communauté, qui voudrait faire de l’homme le centre. Elle se sent proche des identités à la fois masculines et féminines, mita y mita, hybrides. Une vieille insulte anglaise employée dans les milieux ouvriers, « queer » (tordu, pervers), politisée par l’underground gay étasunien à partir des années 1950, tombe sous sa main. Son étymologie pointe l’idée de transversalité : Anzaldua la fait sienne, puis la prolonge au cœur de la Frontière… Sa mère l’observe, entre gêne et fierté. « L’étroite vie dans les ranchs a commencé à m’irriter. Et ce rôle traditionnel des femmes était une selle que je ne voulais pas porter. » La jeune femme est la première de sa famille à poursuivre des études — à l’université Texas-Pan American puis à celle d’Austin.

[Maya Mihindou]

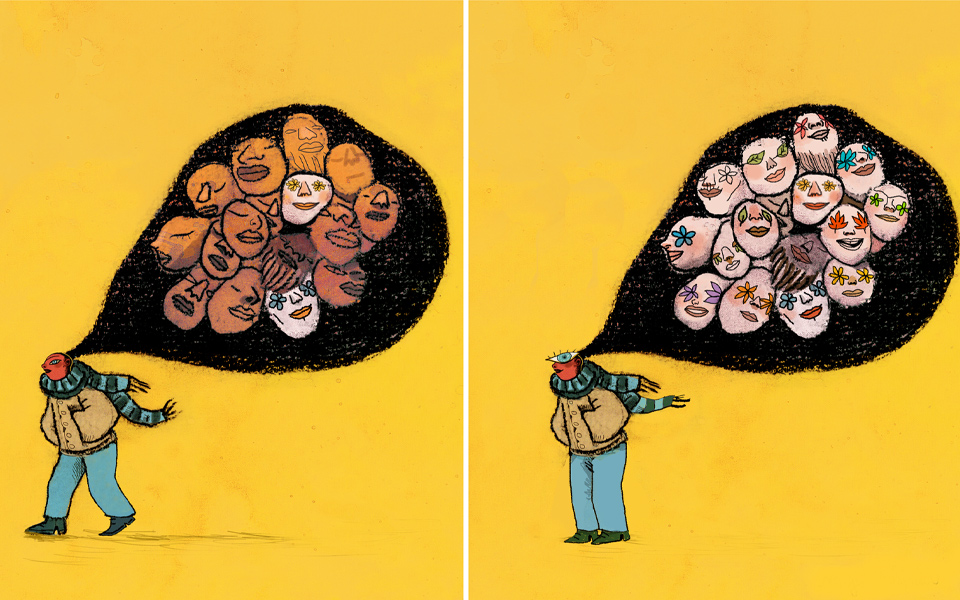

« J’ai grandi entre deux cultures, la mexicaine — avec une influence indigène forte — et l’anglo, faisant partie du groupe colonisé sur nos propres territoires, écrira Anzaldúa. Je suis à cheval sur cette frontière texane et mexicaine, et sur d’autres, tout le temps. Ce n’est pas un territoire confortable où vivre, dans ce lieu de contradictions. La haine, la colère et l’exploitation sont les reliefs les plus visibles de ce paysage. » C’est avec ce bagage qu’elle avance dans les études. Elle comprend qu’elle ne peut retenir les concepts universitaires dans le cadre dicté par l’institution raciste et monoculturelle. Validant un cursus d’anglais, elle placera, un temps, son espoir dans l’enseignement public et l’aide à la scolarisation d’enfants de migrants. « Ce n’est qu’en restant flexible qu’elle [la métisse] peut déployer la psyché horizontalement et verticalement. » Gloria Anzaldúa puise librement dans les mythes de quoi affiner les contours de son identité frontalière, laquelle conteste l’appartenance à un seul système de connaissances, un seul sexe, une seule langue. « À l’intérieur de nous comme de la culture chicana, les valeurs communes à la culture blanche attaquent celles de la culture mexicaine. Et c’est conjointement qu’elles attaquent les valeurs de la culture indigène. Inconsciemment, on le vit comme une attaque contre soi-même, ses croyances, comme une menace qu’il faudrait contre-attaquer. » Elle fera dès lors de la notion náhuatl de « nepantla » un espace de traversée, à l’entre-deux de ce qui est et de ce qui advient, dans lequel le sujet expérimente la perte de repères, la rupture violente avec les représentations binaires, mais aussi la créativité et la transformation — cet état passager, elle le nomme « Coatlicue », du nom d’une déesse aztèque représentée avec deux têtes de serpent collées front contre front. Ces concepts spirituels, grains de sable dans les rouages analytiques occidentaux, doivent permettre d’imaginer une troisième voie, un monde de transformation révolutionnaire en charge de dépasser la frontière pour accueillir les sujets aux mémoires encastrées les unes dans les autres — où les nepantleras, les passeuses, seraient des sentinelles. Ils politisent et poétisent son discours. « Espérons que la main gauche, celle de l’obscurité, de la féminité, de la primitivité

, puisse dévier la main droite indifférente et rationnelle

de sa route suicidaire… » Ce lieu utopique, plus inclusif, elle le nommera « El Mundo Zurdo », le « monde gaucher ». Elle ne cessera de le reformuler au gré de ses écrits et de ses entretiens.

« La culture est faite par ceux qui détiennent le pouvoir — les hommes. Les hommes façonnent les règles et les lois ; les femmes les transmettent. »

« La culture est faite par ceux qui détiennent le pouvoir — les hommes. Les hommes façonnent les règles et les lois ; les femmes les transmettent. » En 1977, elle s’installe en Californie pour se concentrer sur l’écriture. Quatre ans plus tard, elle coordonne avec Cherríe Moraga14 un recueil de féministes de couleur, This Bridge Called My Back [« Ce pont appelé mon dos »]. Un ouvrage choral, mêlant poésies, témoignages, essais et œuvres d’art. La décennie précédente a fait de la poésie un souffle central dans les luttes féministes radicales : des femmes chicanas, asiatiques et noires s’y avancent, jurant qu’au sein des luttes sociales, leurs histoires et leurs mémoires se trouvent prises en étau entre les hommes de leur communauté et les féministes blanches. « Je regarde les femmes blanches rapetisser devant mes yeux, perdre la fluidité de leurs arguments, de leur assurance, marquer des pauses gênées au mot race

, au mot couleur

. […] Je ne peux plus continuer à utiliser mon corps comme un pont à fouler pour faire le lien15 », témoigne Moraga en introduction. Cet ouvrage est le premier à s’avancer de la sorte au carrefour de la race, de la classe, du genre et des sexualités ; il fera date.

« Ces poétesses examinent les oppressions et puisent dans des réserves d’expériences et de traditions qui ont jusqu’alors rarement pénétré la littérature16 », analysera la poétesse et activiste lesbienne Jan Clausen. « À leur tour de connaître l’énergie de la colère qui se libère. » Réédité à plusieurs reprises mais jamais, à ce jour, traduit en langue française, il se veut une réponse radicale à la mise sous silence et à l’appropriation des récits et des savoirs des penseuses de couleur.

En 1987, Anzaldúa publie l’essai Borderlands/La Frontera : The New Mestiza, écrit en alternant anglais et espagnol. Il sera son livre le plus important ; elle a 45 ans. À l’origine, ce devait être un recueil de poésie… Son vécu se transforme, au fil des chapitres, en une expérience politique, poétique, théorique et spirituelle. Elle y déploie la conscience de la « Nouvelle Métisse » et interroge : « Qu’a-t-elle hérité exactement de ses ancêtres ? Ce poids sur son dos — quel est le bagage de la mère indienne, le bagage du père espagnol, celui de l’Anglo ? » Il est difficile, poursuit-elle, de faire la différence entre ce dont on hérite, les acquis et ce qui a été imposé par la force. « Elle met l’Histoire dans le tamis, elle trie et elle jette les mensonges, elle regarde les forces […]. Cette mesure est une rupture consciente avec toutes les traditions oppressives de toutes les cultures et religions. Elle fait connaître cette rupture, elle produit des traces de la lutte. Elle réinterprète l’Histoire et, avec de nouveaux symboles, elle forme de nouveaux mythes. » Anzaldúa invite à une alliance entre les personnes de couleur, les femmes et les queers — un terme qu’elle privilégie à « lesbienne » et « gay ». « Il y a une raison pour laquelle le mestizo [métis] et le queer existent à ce moment de l’Histoire et à cet endroit du continuum de l’évolution », avance-t-elle. « Nous sommes un mélange qui prouve que le sang ne constitue qu’une même trame. »

[Maya Mihindou]

Être en permanence en état de traduction d’un monde à l’autre ; sentir en soi la transformation et le deuil induit par ce mouvement, mais aussi l’obsession de construire des cadres neufs, celle des siècles à réparer, d’un dénouement imaginaire ; appartenir à la « communauté des ébranlés17 » : autant de rêves qu’Anzaldúa assume d’endosser en sa qualité de médiatrice. « Le corps de la métisse est une intersection. Elle est passée du statut de chèvre sacrificielle à celui de prêtresse officiant à la croisée des chemins. » En politisant le métissage, elle entend faire des interstices existants de plus larges territoires où habiter et lutter. Son Mundo Zurdo invite à remplacer le deuil par l’utopie. Une manière d’acter que les descendants de la colonisation et de l’esclavage se trouvent désormais au fondement de questionnements qui remettent en perspective les lieux de savoir. « Vivre entre les cultures conduit à voir

doublement, d’abord du point de vue d’une culture, puis de celui d’une autre. Voir de deux ou plusieurs perspectives rend ces cultures transparentes. Retiré du centre, vous apercevez la mer dans laquelle vous avez été immergé mais dont vous étiez inconscient, ne voyant plus le monde de la façon dont vous étiez conditionné pour le voir. »

« Une manière d’acter que les descendants de la colonisation et de l’esclavage se trouvent désormais au fondement de questionnements qui remettent en perspective les lieux de savoir. »

La métisse, « prise dans le feu croisé des camps ennemis » tandis qu’elle porte « les cinq races sur [s]on dos », nage dans ce nouvel élément « extraterrestre » où la race n’est plus glorifiée, ni la sexualité ou le genre : elle est en capacité de se transformer, toujours, à partir de nouvelles données ; elle s’éloigne des anciennes dichotomies « racines de la violence », de l’injonction à la traîtrise comme à celle du culte de l’État-nation. « La Nouvelle Mestiza s’en sort en développant une tolérance pour les contradictions, une tolérance pour l’ambiguïté. » C’est qu’il importe avant tout de ne pas abandonner le regard du serpent, près du sol, ni la distance de l’aigle : « La rigidité signifie la mort ».

Be a crossroads

Un temps, Gloria Anzaldúa envisage d’être artiste. Mais l’écriture est son centre autant qu’« un processus douloureux », nous raconte l’universitaire Camille Back, spécialiste de l’écrivaine. Un déchirement, avoue l’intéressée. « C’est comme si on travaillait quelque chose en moi. L’écriture essaie de mettre en ordre certaines expériences, mais avant de pouvoir les mettre en ordre, elle doit me démonter. Quand j’écris, j’ai l’impression d’être celle qui est démembrée et remembrée. » Écrire pour se retirer du regard et du joug du dominant, pour décoloniser, pour introduire dans l’être, dirait Fanon, « un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité ». Et pousser les murs et collecter les traces de l’Histoire à l’écart des monuments des vainqueurs.

[Maya Mihindou]

Si l’université l’a ouverte aux études féministes et l’a connectée à la jeunesse queer de l’époque, elle a également été pour elle un lieu de frustration, comme étudiante puis enseignante. Ses travaux, formellement peu conventionnels, s’y virent dénigrés. Elle y affronta deux réalités contradictoires : l’invisibilité des Chicanas et l’absorption de leurs savoirs par les féministes de la classe moyenne et les historiens. Anzaldúa s’y sentit muselée. « Il arrivait que nous soyons seulement deux Chicanas à l’université. Cela m’a forcée à me définir clairement afin que ça ne soit pas des féministes blanches qui le fassent. » En ces hauts lieux de la connaissance, elle emporta avec elle ses communautés, y imposa son bagage linguistique en recourant au code-switching18 pratiqué par les Latinos et les Chicanos. C’est que, sortie de sa condition ouvrière, il lui importait de créer des ressources pouvant également s’adresser aux siens : elle refuse de sacrifier sa langue sensible au profit de la langue intellectuelle et neutre que serait, alors, l’anglais.

« Les Chican@s doivent reconnaître les contributions politiques et artistiques de leurs queers. Écoute, peuple, ce que dit ta jotería (ce que disent tes pédés !) «

Le corps d’une femme brune ou d’une femme noire entrant à l’université dans les années 1960 et 1970 n’a rien d’anodin. Ce sont des corps sans archives, des altérités marquées par des réalités mémorielles qui ne se nomment pas encore dans ces espaces à majorité masculine et blanche. Et quand elles le sont, nommées, on en refuse la complexité ou la méthode. « Ils/elles occupent l’espace théorique et, bien que leurs théories visent à donner des possibilités de s’émanciper, bien souvent elles désempuissantent et néocolonisent. […] Leurs théories limitent la manière dont nous envisageons le fait d’être queer11 » Tout se bouscule, alors, pour celles et ceux que l’Histoire a caricaturés, niés et bâillonnés : la nécessité se fait jour de nommer un système dans lequel on est immergé, de témoigner, d’échanger, de créer, de déplier les mémoires pour réécrire le passé de manière chorale. Puis de fabriquer des outils, de ravitailler la production théorique.

Ainsi de l’autohistoria-teoria élaborée par Anzaldúa dans La Prieta puis dans Borderlands/La Frontera : The New Mestiza. Cette méthode emprunte au monde académique de quoi ériger une colonne vertébrale en puisant dans l’anthropologie, la sociologie, l’histoire et les études féministes, tout en y mêlant témoignages, arts, poésie et mythologie. Une « théorie dans la chair », avancent Camille Back et Paola Bacchetta19 : « créer une politique née par nécessité11 », résumait Anzaldúa. Pour rendre compréhensible un rapport au monde éclairé par de multiples soleils, éloigner les discours qui glissent dans l’entonnoir des identités fixes. Laisser monter à la surface les résistances : ce livre est une réponse à la surdité du monde blanc et du mouvement chicano (« Les Chican@s doivent reconnaître les contributions politiques et artistiques de leurs queers. Écoute, peuple, ce que dit ta jotería (ce que disent tes pédés !) »).

[Maya Mihindou]

Face à une assemblée, en mars 1993, la féministe fait montre de lucidité : son travail est perçu par le milieu universitaire comme de la « sous-théorie » — alors que la pensée de Foucault, de Derrida ou de Butler serait de « haut niveau ». « Le fait d’être accessible n’est pas avantageux à l’université », ironise-t-elle au micro. Pourtant, elle aura largement contribué à faire entrer dans les lieux de savoir les théorisations chicanas sur le mestizaje, d’un point de vue anticolonial. Camille Back rappelle en sus que ses écrits recodant la question queer à l’aune de la Frontière, dès 1987, ont été pillés et silenciés par l’historiographie féministe académique, à l’instar d’autres féministes de couleur. Il faut dire, poursuit l’universitaire, que la dimension spirituelle de ses travaux, souvent passée sous le tapis analytique, dérangeait l’institution.

Ma robe est suspendue là-bas

« La Frontera nous hante. Celle qui noue, hier comme aujourd’hui, les deux Amériques et durcit l’Europe fermée aux continents qu’elle envahit naguère. »

« Pour écrire, elle avait besoin de rituels et de beaucoup de solitude. Elle disséminait des petits objets dans les coins de sa maison : des petits animaux en terre, une paire de bottes en métal, une virgen de Guadalupe… », nous dévoile aujourd’hui Camille Back. La chercheure est partie à la rencontre de certaines de ses connaissances et a retrouvé sa trace, posthume, à la frontière mexicano-étasunienne ; elle pu même rapporter quelques textes non publiés. Les pesticides avaient tué l’un des chiens aimés de Gloria alors qu’elle était enfant. En 1992, à 50 ans, elle est diagnostiquée diabétique − une maladie certainement liée à ces mêmes produits. Elle disparaît en 2004, en Caroline du Nord, alors qu’elle achève son doctorat : il lui sera accordé après sa mort. Ses dernières années, elle les a vécues chichement — d’ateliers d’écriture en tickets de rationnement. Et les amis généreux.

« J’écris en communauté, même lorsque je suis assise seule dans ma chambre. » Écrire, comme l’exilée cubaine Ana Mendieta ne cessa de tracer les contours de son propre corps, en pleine nature, avec de la poudre à canon, en y mettant du feu, de la glace, des fleurs et du sang.

Écrire, comme ne cessa de peindre l’artiste d’Europe et du Mexique aux sourcils de corbeau, Frida Kahlo, qui peignait sa robe indigène au dessus de New York ; et cette autre peinture : Las Dos Fridas, une femme en robe de mariée corsetée faisant face à son double, en robe tehuana, les jambes ouvertes, l’air provoquant. Toutes deux reliées par un cœur et par le sang. Gloria Anzaldúa est née quatre ans après ce tableau.

À l’heure des grands incendies et des identités qui se glacent, la Frontera nous hante. Celle qui noue, hier comme aujourd’hui, les deux Amériques et durcit l’Europe fermée aux continents qu’elle envahit naguère. En 2006, alors que le gouvernement de George W. Bush bâtissait un mur de séparation d’avec le Mexique, Borderlands était censuré dans plusieurs établissement de l’Arizona. Entre la haine identitaire du métissage, en vogue quinze ans plus tard, et sa célébration libérale et publicitaire, comme illusoire contre-pied, tendons l’oreille : la métisse chicana, patlache, fille d’ouvriers et poétesse nous apprend à déborder les « blessures sacrées » pour habiter son Mundo Zurdo.

L’autrice tient à remercier Camille Back, pour leurs échanges, du collectif Un cul, deux chaises. Ainsi que Françoise Vergès et Nadia Yala Kisukidi, dont les entretiens ont été diffusés sur le présent site.

Illustration de bannière : Maya Mihindou

Photographie de vignette : Annie F. Valva

- « Les autohisteorias sont des actes d’écriture de soi, d’encodage de son existence ainsi que de l’histoire de son peuple. […] En tant qu’auteur·es, nous sommes des typographes qui imprimons les marquages des subjectivités que nous avons-nous-mêmes créés sur les surfaces des planches, de nos corps, en ajoutant un

revêtement

(un autre matériau) sur la surface tout comme nous aurions cousu une parure sur un collier ; nous sommes des cartographes qui cartographions nos paysages colonisés tout en nous confrontant à ce que Monique Wittig appellela nécessité historique de nous constituer en tant que sujets individuels de notre histoire

. […] La réécriture, la ré-élaboration des autohisteorias est une forme de résistance politique nécessaire à la survie de soi et de sa culture. » Gloria Anzaldúa, 1989.[↩] - « La conscience de la Mestiza. Vers une nouvelle conscience », Les Cahiers du CEDREF, 18 | 2011, p. 75-96. Traduction de Paola Bacchetta et Jules Falquet.[↩]

- Chicano, au féminin Chicana : étasunien·ne d’origine mexicaine.[↩]

- C’est ainsi que les Chican@s désignent les représentant·es de la culture blanche étasunienne.[↩]

- Traduction de P. Bacchetta et J. Falquet.[↩][↩]

- Originaire de Californie et fils d’une famille mexicaine, il est une figure syndicale majeure de la lutte paysanne. Végétarien et chrétien, il prônait la non-violence comme méthode d’action.[↩]

- En 1967, en anglais et en espagnol.[↩]

- Ce parti chicano a vu le jour en 1970.[↩]

- Comprenant l’actuelle Californie, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas.[↩]

- La Police des frontières.[↩]

- Traduction de Camille Back.[↩][↩][↩]

- Dans les pages de son Introduction à une politique du divers, en 1995.[↩]

- Carte de résident permanent aux États-Unis.[↩]

- Poétesse et dramaturge féministe chicana.[↩]

- Préface de This Bridge Called My Back, par Cherríe L. Moraga, traduction de Diane Koch.[↩]

- Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, introduction de Jan Clausen, Cambourakis, 2019.[↩]

- Voir le livre Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire de Jan Patočka, paru aux éditions Verdier en 1999.[↩]

- « La commutation de

codes

de l’anglais vers l’espagnol castillan, vers le dialecte nord-mexicain vers le tex-mex vers un soupçon de náhuatl, vers un mélange de tous ces éléments, reflète ma langue, une nouvelle langue — la langue de la frontière. Ici, à la jonction des cultures, les langues se pollinisent. » Traduction de Camille Back.[↩] - Reprenant le terme d’Anzaldúa et Moraga.[↩]

REBONDS

☰ Lire l’entretien « Rencontre avec la fille de Sarah Maldoror », janvier 2022

☰ Lire la série de publications « Les identités de frontières de Gloria Anzaldúa », juin 2020

☰ Lire notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Bentouhami, mai 2019

☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019

☰ Lire notre traduction « Femmes, noires et communistes contre Wall Street — par Claudia Jones », décembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Eryn Wise : « Nous vivons un moment historique », décembre 2016