Depuis près de trois mois, une exposition se tient au palais de Tokyo, à Paris : « Sarah Maldoror : Cinéma Tricontinental ». Elle met en lumière l’œuvre et la vie de la réalisatrice française, disparue en avril 2020. Figure de premier plan du cinéma africain, autrice d’une quarantaine de films, son travail, entre fictions et documentaires, s’est attaché à raconter les combats indépendantistes et les manières, parfois poétiques, d’habiter un monde en résistance. Sa fille, Annouchka de Andrade, s’est pour l’occasion entretenue avec les organisateurs de l’événement, François Piron et Cédric Fauq. Paru dans le journal de l’exposition, nous diffusons à présent leur échange en ligne.

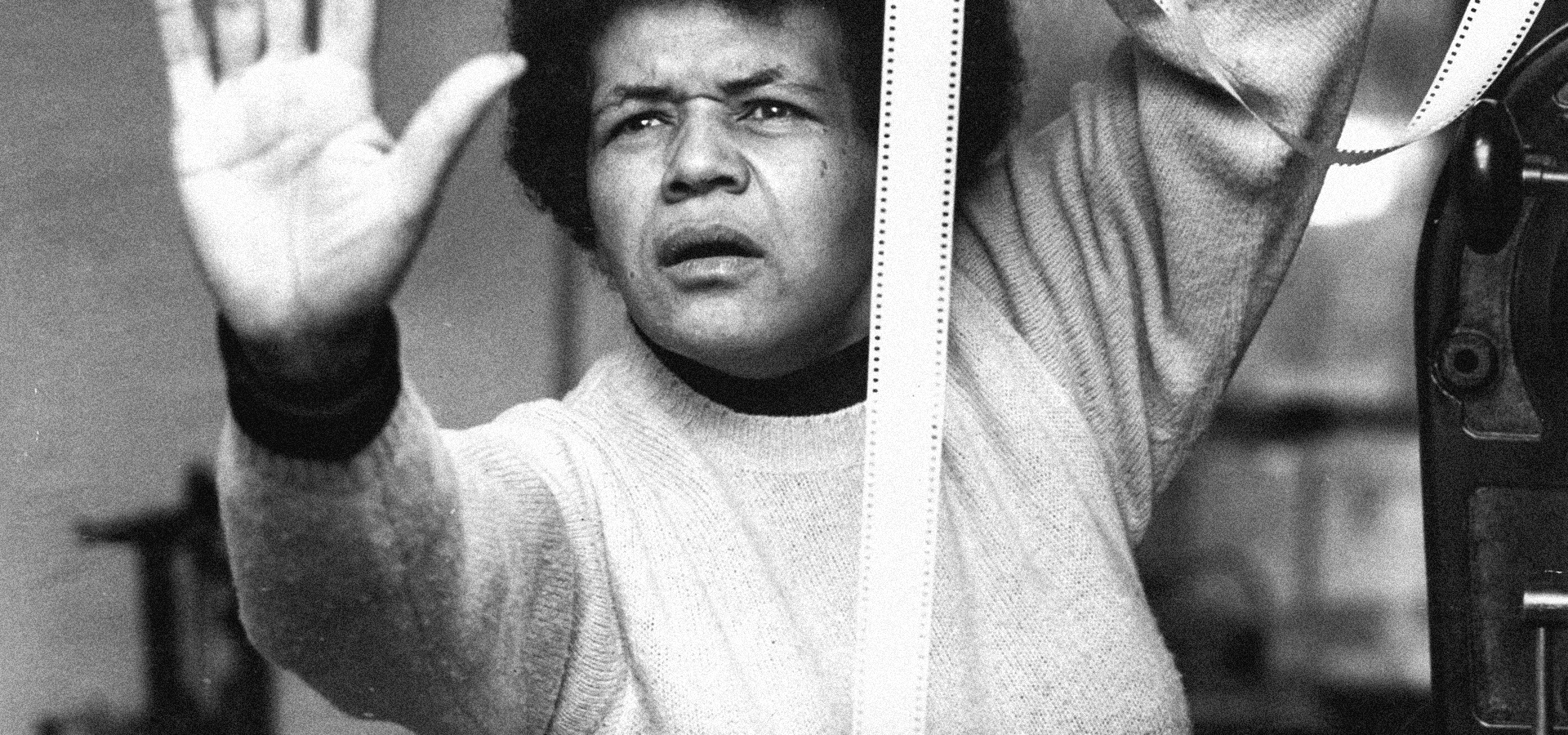

« Nous étions des militants. Nous nous battions pour un idéal. Nous croyons à l’indépendance de l’Afrique1. » Sarah Maldoror est une réalisatrice française née en Occitanie d’un père guadeloupéen et d’une mère gersoise, à la fin des années 1920. Proches de figures intellectuelles et politiques des mouvements indépendantistes d’après guerre — elle a notamment été présente au premier Congrès des écrivains et artistes noirs, à Paris, en 1956 —, elle initie, avec d’autres comédiens et comédiennes noires, la compagnie théâtrale des Griots à la fin des années 1950. L’Indochine est débarassée de la tutelle française ; l’Algérie est en guerre ; dans la librairie d’Alioune Diop, fondateur des éditions Présence africaine, les idées émancipatrices s’organisent. Là, Maldoror se rapproche des penseurs de la Négritude — principalement d’Aimé Césaire —, mais aussi de l’éditeur François Maspero et de l’Angolais Mário Pinto de Andrade, membre du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MLPA), avec qui elle partagera sa vie et son combat. C’est en voyageant dans la Guinée indépendante du président Sékou Touré qu’elle décide de gagner Moscou pour se former au cinéma, un medium plus à même, selon elle, de sensibiliser les peuples et d’imposer une autre vision du continent africain. Par la caméra, elle raconte : un homme, torturé dans une prison coloniale en Angola (Monangambeee), des femmes qui participent à l’organisation dans les maquis de Guinée-Bissau (Des Fusils pour Banta), cette autre qui marche, pieds nus, sur l’asphalte, de prison en prison, en quête de son époux militant (Sambizanga).

Depuis l’Afrique lusophone en lutte, mais aussi l’Algérie libre, Maldoror s’est inscrite dans la cartographie panafricaine sans se départir, jamais, du lien qu’elle entretient à la poésie et aux arts. Ainsi, la seconde partie de sa vie la conduit à travailler entre Saint-Denis (93) et l’espace caribéen-américain, où elle s’oriente vers le documentaire et laisse la parole à Césaire, à la poésie de Léon-Gontran Damas, au peintre Vlady, à la chanteuse Toto Bissainthe ou bien à l’écrivain Louis Aragon. Aujourd’hui, ses enfants aspirent à protéger et continuer de faire connaître ses films (des pellicules à retrouver, à restaurer, à numériser) ainsi que ses scénarios (tout aussi nombreux et restés à l’état de papier, faute de productions). Le cinéma de Maldoror questionne les rapports de pouvoir et, par ricochets, la conservation des archives et leur transmission. Et la réalisatrice de s’avérer plus connue à l’international que dans son pays de naissance, encore frileux d’aborder cette partie de son histoire. La conversation que nous proposons ici avec l’une de ses filles, Annouchka de Andrade, a été menée et publiée dans le journal de l’exposition consacrée à la réalisatrice, qui se tient jusqu’au 20 mars 2022. Un échange qui ranime une époque, entre urgences politiques, clandestinité et création. [M.M.]

⁂

François Piron : Si nous partons de ton expérience, Annouchka, quels sont tes souvenirs de ce que Sarah a pu raconter sur elle et sa vie ?

Sarah naît en 1929 à Condom, dans le Gers, dans une famille de quatre enfants. Elle a toujours refusé de parler de son enfance et je pense qu’il faut respecter ce choix. Elle a construit ainsi elle-même un mystère autour de son enfance, probablement très difficile, entre une mère gersoise femme de ménage et un père de Marie-Galante. Sa vie commence à Paris en 1956 et, comme pour tout acte de naissance, elle se choisit un nom. Elle sera Sarah Maldoror. Double dimension : à la fois acte politique (se choisir un nom quand on est descendante d’esclave) et poétique (un hommage aux Chants de Maldoror du poète Lautréamont).

FP : Tu nous as dit qu’elle s’est rajeunie sur ses papiers d’identité.

J’ai conservé un passeport où il est clair qu’elle a modifié le 2 en 3. Elle a donc eu 20 ans pendant longtemps. Mon père a toujours cru qu’elle était née en 1939.

FP : Mário de Andrade, lui, est arrivé à Paris dans les années 1950.

« À la fois acte politique — se choisir un nom quand on est descendante d’esclave — et poétique : c’est un hommage aux Chants de Maldoror. »

De lui, nous savons presque tout parce qu’il nous en parlait et il a beaucoup écrit. Il quitte Luanda en 1948 pour étudier à Lisbonne où, avec des étudiants africains (Viriato da Cruz, Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos), il crée le Mouvement anticolonialiste (MAC). En 1955, inquiété par la police, il a dû fuir Lisbonne pour Paris et s’inscrit à la Sorbonne en philologie classique. Il travaille alors à Présence Africaine avec Alioune Diop et participe à l’organisation du premier Congrès des écrivains et artistes noirs2. Il a également œuvré à l’organisation du second Congrès, qui s’est tenu à Rome, et que Paulin Soumanou Vieyra a filmé.

FP : Sarah et Mário se sont-ils rencontrés au congrès ?

Oui, et François Maspero m’avait dit qu’il avait connu Sarah parce qu’elle était venue lui demander l’autorisation d’accrocher des affichettes de sa compagnie de théâtre Les Griots dans la librairie, et par ailleurs il connaissait Mário. Il a connu l’un et l’autre alors qu’ils n’étaient pas encore ensemble.

FP : 1956 est le moment où Sarah apparaît sur la scène parisienne. Que faisait-elle à ce moment ?

Sarah crée la première compagnie de théâtre noire en 1956. Avec ses camarades Timité Bassori, Ababacar Samb et Toto Bissainthe, elle s’est inscrite à l’école de théâtre de la rue Blanche, puis ils se sont lancés ensemble, en montant eux-mêmes leurs pièces et avoir ainsi accès aux rôles auxquels ils ne pouvaient pas prétendre auparavant en tant que Noirs. Elle aimait dire : « Je n’étais pas là pour ouvrir les portes. »

FP : Sais-tu comment elle s’implique au sein des Griots ? Dès 1959, au moment de la mise en scène des Nègres3 de Jean Genet, elle ne fait pas partie de la distribution.

La première pièce mise en scène est Huis clos de Jean-Paul Sartre, puis la compagnie monte Pouchkine, fait des lectures de Césaire et enfin monte Les Nègres de Jean Genet. Sarah a convaincu Genet de leur céder la pièce et Roger Blin de la mettre en scène. Elle est aussi la porte-parole de la troupe, et sa première apparition dans la presse est un entretien avec Marguerite Duras, que publie en 1958 le journal France Observateur4, où Sarah parle de la pièce de Genet avant même que les répétitions aient commencées. Elle a participé aux répétitions mais ne fera effectivement pas partie de la distribution. Je crois que c’est parce qu’elle est partie pour Conakry.

FP : Est-ce également au congrès de la Sorbonne qu’elle a rencontré Aimé Césaire ?

Certainement, et elle est restée proche de beaucoup d’autres qui étaient présents au congrès : René Depestre, Richard Wright, Jacques Stefen Alexis… Césaire est devenu un ami de Mário : la version du Cahier d’un retour au pays natal publiée par Présence Africaine en 1956 est corrigée par Mário, et par je ne sais quel miracle, j’ai toujours conservé cet exemplaire annoté. Il avait également corrigé le Discours sur le colonialisme. Quand sa vie politique a pris trop d’importance, il a quitté ses fonctions au sein de Présence Africaine, contre l’avis d’Alioune Diop. Je pense qu’il quitte Paris avec Sarah, pour Conakry, soutenu et accueilli par Sékou Touré. Puis Sarah part étudier le cinéma à Moscou, où je suis née en novembre 1962, tandis que ma sœur naît à Rabat en juillet 1964.

[Un homme, une terre, 1976 | Association les Amis de Sarah Maldoror & Mario de Andrade]

FP : Que sais-tu de ce moment ?

Elle est allée à Moscou avec une bourse obtenue de la Guinée. On sait qu’elle y a rencontré Sembène Ousmane qui a également étudié au VGIK mais seulement quelques mois. Sarah a raconté avoir été confrontée au racisme, y avoir appris la construction des plans, l’importance d’étudier la composition des tableaux, la nécessité d’aller dans les églises… C’est une curiosité qui ne la quittera jamais, de même qu’une appétence pour l’imprévu : savoir s’adapter en toute circonstance.

FP : Qui étaient ses professeurs ?

Elle a préféré étudier auprès de Marc Donskoï plutôt que de Bondarchouk car, disait-elle, elle n’aurait jamais autant de moyens de production que lui pour ses propres films. Elle a rapporté à Maspero5 que Donskoï lui aurait donné un 0 pour son film de fin d’année s’il avait dû le noter. Il fallait y montrer la faim, et elle avait filmé une dame qui mange une pomme qu’on lui donne avec avidité. Donskoï lui avait dit qu’on ne sentait pas la faim dans la main de la femme.

Cédric Fauq : La faim revient plusieurs fois ensuite dans ses films…

Sarah a dû avoir souvent faim. Nous aussi parfois. C’était surtout quelque chose d’inadmissible pour elle.

FP : Après Moscou, vous avez vécu au Maroc.

« J’ai aussi le souvenir de Eldridge Cleaver qui devait déposer ses armes avant d’entrer dans la maison : avec Sarah, aucune discussion possible sur ce sujet. »

Sarah est restée environ deux ans à Moscou. Peut-être avons-nous retrouvé Mário à Conakry avant de tous nous installer à Rabat où est née Henda en 1964. Le Roi Mohamed V aidait les mouvements de libération africains. Ensuite, notre famille s’est installée à Alger pour rejoindre les autres leaders africains à l’invitation de Ben Bella. On y reste quelques belles années, et on quitte précipitamment Alger car Sarah se fait expulser en 1970, à cause de son film Des fusils pour Banta6.

FP : Quels autres responsables africains étaient à Alger ?

Il y avait Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane et également Nelson Mandela que Mário reçoit à Rabat puis accompagne à Alger pour l’entraînement militaire.

FP : C’est à Alger que Sarah commence à participer à des films.

Oui, elle participe à La Bataille d’Alger, à Elles et au film sur le festival panafricain de William Klein.

FP : Est-ce qu’on sait ce qu’elle fait dans tous ces contextes ?

Pour La Bataille d’Alger, de Gillo Pontecorvo, elle était responsable des foules, du recrutement des femmes à la Casbah. Elle n’est pas créditée au générique, mais elle a conservé ses bulletins de paie de Casbah films. Sur le film Festival panafricain d’Alger, elle faisait partie de la deuxième équipe, tout en étant l’assistante de William Klein. Sarah était également l’assistante de Ahmed Lallem sur Elles, un documentaire composé d’entretiens de jeunes étudiantes algériennes, auxquelles on demande ce qu’elles pensent de l’avenir, du sens de l’éducation, etc.

FP : Quels sont tes souvenirs de cette période ?

À Rabat et Alger, c’est la seule période où notre famille a été pleinement et durablement réunie. Ensuite, dans les années parisiennes, avant l’indépendance de l’Angola, nous pouvions passer une année sans voir Mário. Sarah l’aimait énormément et nous parlait tout le temps de lui. Il fallait que l’on comprenne que c’était la politique, l’Histoire… Elle comblait son absence en étant le père et la mère.

FP : De quoi te souviens-tu de ces années algéroises ?

Je me souviens de Jean Sénac ; il habitait près de la maison à la Pointe-Pescade. Je me souviens du festival Panaf, il y avait eu, et c’est ma version d’enfant, un concert de Miriam Makeba auquel je n’ai pas eu le droit d’assister. Henda et moi nous sommes réveillées dans la nuit et sommes sorties attendre nos parents sur le trottoir. La voisine, qui devait jeter un œil sur nous, n’a pas réussi à nous faire regagner notre chambre. Après cela, quand la délégation cubaine est arrivée, Mário et Sarah nous ont réveillées pour les accueillir sur leur bateau. J’ai aussi le souvenir de Eldridge Cleaver qui devait déposer ses armes avant d’entrer dans la maison : avec Sarah, aucune discussion possible sur ce sujet.

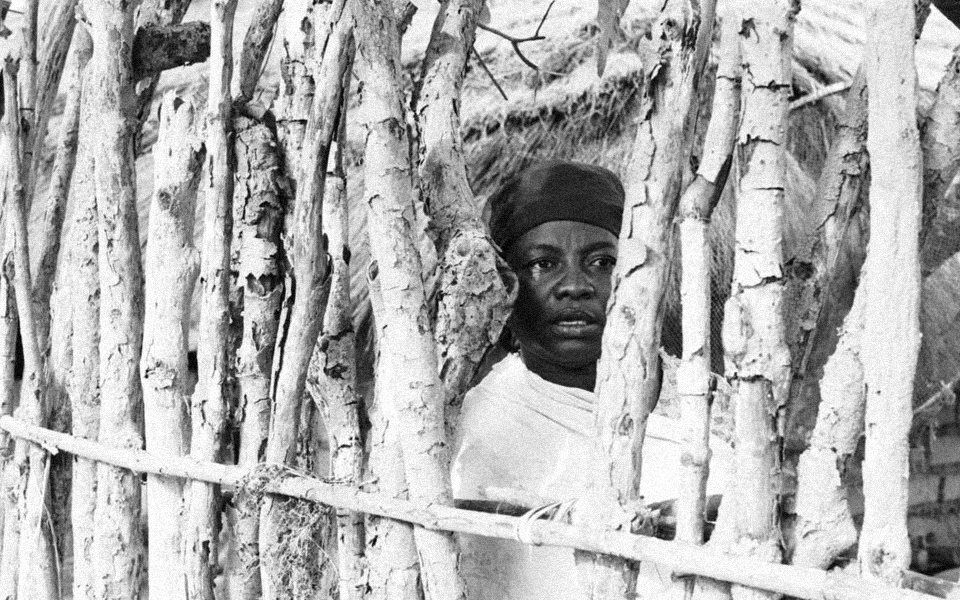

[Tournage du film Des fusils pour Banta de Suzanne Lipinska, en 1970]

FP : Tu n’as pas le souvenir d’avoir été traumatisée par un mode de vie un peu dangereux ?

Pas du tout. Mais c’est vrai que la mort était présente. L’assassinat de Cabral en 1973, l’emprisonnement, pendant quatorze ans, de Joachim, le frère de Mário, nous ont marquées. J’en garde une aversion pour les armes à feu et le réflexe de chercher à les identifier. À Bissau, chez les amis (ministres ou pas) que nous visitions, j’ai appris à repérer les fusils qui étaient placés dans un endroit stratégique de la pièce principale. Pour nous rendre visite à Paris, Mário ne prenait jamais les vols directs, il terminait ses trajets en train ou en voiture pour arriver plus discrètement. Ma sœur et moi savions qu’il avait une activité politique. Il nous montrait ses faux passeports, ses nouvelles identités. Mais on n’en parlait pas autour de nous. J’ai retrouvé un courrier adressé à Sarah dans lequel il lui demande de me rappeler de ne pas dire qu’il arriverait dans les prochains jours. Un jour, il s’est fait arrêter par la police à Saint-Denis ; il était recherché par Interpol. Pour obtenir plus d’informations, les policiers ont interrogé les voisins en leur faisant croire que Sarah était trafiquante de drogue. Il a tout de suite été libéré car il avait un passeport diplomatique congolais. Après cet événement, il est venu nous rendre visite dans la colonie de vacances où Henda et moi séjournions. Peut-être a‑t-il eu peur de ne plus nous revoir… Et à nouveau il a disparu quelques temps.

FP : Vous avez quitté Alger en 1970 quand Sarah s’en est faite expulser, après le tournage du film Des fusils pour Banta, dont il ne subsiste que les photos. Que s’est-il passé ?

« Sarah a insulté un colonel. Celui-ci lui a répondu que si elle n’avait pas été la femme de Mário de Andrade, il l’aurait étranglée tout de suite. »

Suite à un désaccord sur l’importance du rôle des femmes dans la guérilla et le choix de la musique dans son film, Sarah a insulté un colonel en lui disant qu’il n’était qu’un « capitaine de merde ». Celui-ci lui a répondu que si elle n’avait pas été la femme de Mário de Andrade, il l’aurait étranglée tout de suite. Elle a donc eu quarante-huit heures pour quitter le territoire. Plus tard, Mário m’a dit qu’avec Cabral, ils l’ont accompagnée sur le tarmac et ont attendu que l’avion décolle pour être sûrs qu’elle arrive saine et sauve à Paris. Le film n’a pas été retrouvé. Je pense qu’il est aux archives de l’armée du FLN et j’espère que les copies n’ont pas été brûlées ; je ne désespère pas de les retrouver. Sarah est partie toute seule, et ma sœur et moi avons été placées dans une famille d’accueil dans les Pyrénées. Mário ne pouvait plus rester à Alger, il devait se rendre à Cuba pour rencontrer Fidel Castro. Nous sommes restées dans cette famille plusieurs mois. Et un jour, ni Henda ni moi ne nous souvenons comment, nous nous sommes retrouvées à Saint-Denis. Lorsque Sarah est arrivée à Paris, elle a sollicité ses ami·es, notamment Madeleine Alleins, avocate de Ben Bella et dont le mari travaillait au ministère des Finances. C’est lui qui a permis de lui attribuer un logement dans une résidence réservée aux fonctionnaires à Saint-Denis. Elle n’avait aucun revenu, ne savait pas quand elle ferait son prochain film, et ne pouvait pas compter sur Mário, alors clandestin… Il nous a rejoint bien plus tard. Elle a meublé l’appartement grâce à Jean-Michel Arnold et à Chris Marker, entre autres.

FP : En 1970, Chris Marker et Sarah se connaissent donc déjà bien. Sais-tu comment il et elle se sont connus ?

Sans doute par François Maspero. Marker avait réalisé avec Alain Resnais, sur demande de Présence Africaine, le film Les Statues meurent aussi. Quand mon père est devenu ministre de la culture de la Guinée-Bissau (1976–1980), il a créé un Institut du Cinéma, à vocation de formation, et demandé à Chris de venir aider de jeunes cinéastes guinéen·nes qui avaient été formé·es à Cuba, dont Sana Na N’Hada et Flora Gomes.

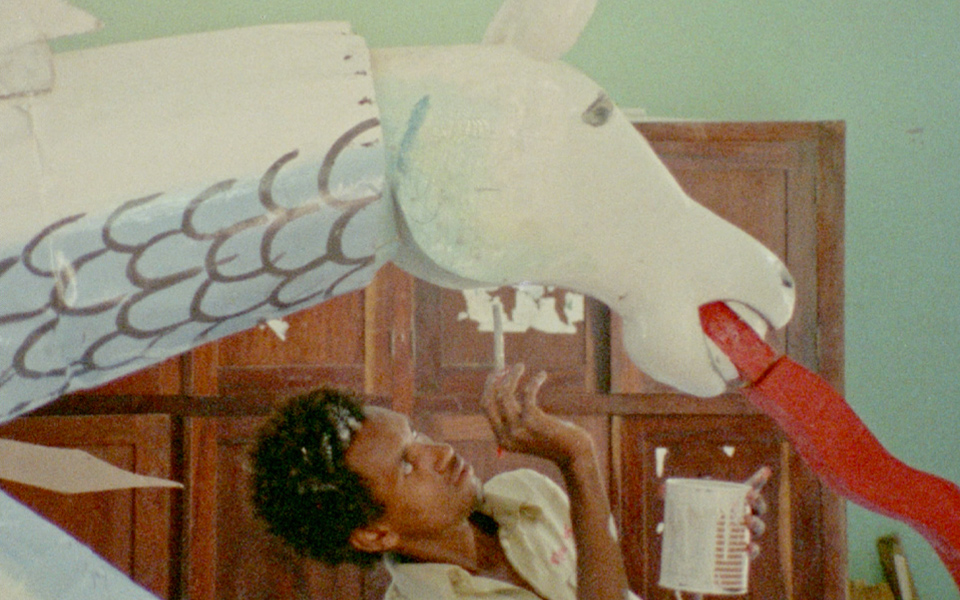

FP : Au tournant des années 1980, Sarah réalise une trilogie de films sur les carnavals en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Quel en était le contexte ?

Avant cela, Sarah a tourné deux films en Guinée-Bissau : Des fusils pour Banta en 1970, puis un film sur la remise des lettres de créances à Luís Cabral, le futur président du jeune État, en 1975. À Bissau, le carnaval est une commande de l’Institut du Cinéma. De toute façon, Sarah avait le souci de la transmission et elle connaissait Sana Na N’Hada, avec qui elle avait, en 1975, traversé à pied la frontière de Guinée-Bissau en guerre. Sana tenait la caméra, et les images filmées ont servi plus tard à Sans soleil de Chris Marker. Sarah, en revanche, n’a pas terminé ce film tourné dans le maquis en 75.

[Monangambeee, 1969 | Association les Amis de Sarah Maldoror & Mario de Andrade]

FP : Que sais-tu des conditions de tournage de ses premiers films, Monangambeee (1968) ou Sambizanga (1972) ?

La vie personnelle de Sarah était chaotique, pas ses tournages. Monangambeee a été produit à Alger par le « département Orientation du FLN ». Mohamed Zinet était le seul comédien professionnel. Les deux autres étaient un couple militant au MPLA, Elisa [Andrade]7, qui est capverdienne, et [Carlos] Pestana8, un médecin militaire, qui joue le rôle du militant que l’on torture. La production de Sambizanga était française : elle a obtenu l’avance sur recettes du Centre National de la Cinématographie et a pu embaucher tous les technicien·nes qu’elle voulait. Le film a reçu également le soutien du MPLA pour le recrutement des comédien·nes, qui étaient des militant·es principalement. J’ai quelques souvenirs de Sambizanga : le tournage au Congo où nous l’avons rejointe, et sa sortie en salles à Paris. Dans l’ensemble, la production de ce film s’est très bien passée, elle était bien entourée mais au moment du tournage, une tentative de coup d’état a eu lieu, qui a nécessité de le reporter. Le succès de ce film a beaucoup contribué à faire connaître Sarah internationalement. Il a en quelque sorte construit son image de cinéaste « militante ».

FP : La réception de ce film est mondiale. Pendant que le film faisait le tour du monde, est-ce que Sarah voyageait avec vous ?

Sarah a énormément voyagé avec ce film, et nous aussi. Lorsqu’arrivaient les vacances scolaires, elle nous emmenait, Henda et moi. Et quand on lui disait non, elle n’était pas contente !

FP : Une fois installée en France au début des années 1970, Sarah recourt à de nombreux financements institutionnels pour ses films : ministère des Affaires étrangères, CNRS…

« Césaire était près des gens et Sarah l’a toujours soutenu ; elle ne s’est pas inscrite dans les polémiques sur la Négritude qu’elle considérait comme des problèmes d’intellectuel·les. »

Une copine l’avait informée de la possibilité de faire des reportages pour le magazine Chroniques de France9. Faire ces petits films lui permettait de travailler et de subvenir aux besoins de la famille, souvent élargie, et il fallait s’occuper de Mário qui était un peu partout et sans ressources ; il y avait toujours du monde à la maison, c’était lourd pour Sarah. Par exemple, la fille de Cabral, Iva, a vécu longtemps avec nous. De nombreuses réunions politiques étaient organisées à la maison. Victor et Fernanda10 devaient rester un mois ou deux, mais sont resté·es deux ans pour terminer leurs études ; la fille de Manuel Boal11, Sarah, est restée plusieurs années.

FP : C’est donc avant tout un réseau amical qui permet à Sarah de travailler.

C’est grâce à Jean-Michel Arnold, l’ancien directeur de la Cinémathèque d’Alger, qui dirigeait le service audiovisuel du CNRS, que le SERDDAV12 a financé le portrait documentaire Aimé Césaire, un homme une terre diffusé par Antenne 2, puis le court métrage Et les chiens se taisaient, tourné dans les réserves du Musée de l’Homme, où Sarah et Gabriel Glissant interprètent un extrait de la pièce de théâtre de Césaire. Sarah a réalisé cinq films sur ou avec Césaire, de 1976 à 2008. Ils se voyaient souvent à Présence Africaine ou chez lui dans le XIIIème arrondissement.

FP : Son amitié avec Césaire et sa fidélité à ses idées semblent intangibles

Césaire était près des gens et Sarah l’a toujours soutenu ; elle ne s’est pas inscrite dans les polémiques sur la Négritude qu’elle considérait comme des problèmes d’intellectuel·les. Elle m’a dit avoir regretté néanmoins de ne pas avoir consacré un film à Édouard Glissant, qui apparaît dans le film Regards de mémoire, où il visite la cellule de Toussaint Louverture au fort de Joux. Elle vivait sa négritude et survolait les querelles. Je ne sais pas si elle a rencontré Frantz Fanon. En tout cas, Mário et Fanon se sont rencontrés, c’est évident. C’est Mário qui a fait publier Fanon chez Maspero. Julia Maspéro m’a transmis une lettre de son père adressée à Fanon dans laquelle il évoque leur « ami commun » — Mário est déjà clandestin — qui lui a recommandé de lire son manuscrit.

FP : Qu’en est-il de ses autres engagements ?

Sarah a eu sa carte du Parti communiste français. Elle allait parfois aux réunions de la cellule. Elle a vendu L’Humanité Dimanche ; nous aussi. On vendait même le muguet le 1er mai. On allait à la Fête de l’Huma, et nous avons été très fières quand la section internationale a donné une rue à Amílcar Cabral.

[Sambizanga, 1972 | Association les Amis de Sarah Maldoror & Mario de Andrade]

FP : Beaucoup d’intellectuel·les quittaient le Parti communiste dans les années 70.

Sarah y est restée, sans forcément y être très active. Plus tard, elle n’a plus renouvelé sa carte.

FP : Est-ce que tu penses que cela dit quelque chose de sa personnalité, de sa fidélité ?

Il y avait deux niveaux : le politique et l’amical. Certain·es ami·es de la cellule étaient proches d’elle. Il ne faut pas oublier qu’elle partait tellement souvent qu’à un moment donné, heureusement qu’elle avait des ami·es et voisin·es pour s’occuper de nous. Il arrivait que ses dates de retour soient incertaines : une fois elle a été prise dans un coup d’état (au Nigéria, je crois) et a dû regagner un pays frontalier à pied, puis s’imposer dans un avion en prenant un enfant sur ses genoux. Plus tard, dès que j’ai pu, je me suis occupée de ma sœur et on n’a plus voulu aller chez les voisin·es.

FP : Comment votre père suivait-il votre éducation ?

Il était très attentif : nos lectures étaient très importantes, il fallait lui dire où on en était, quels livres on avait lus. Dès qu’il ne connaissait pas un auteur ou un livre, il voulait le lire aussi : je lui ai donc fait lire ses premières bandes dessinées. Il fallait que nous lui récitions les déclinaisons latines avec l’accent tonique. Comme il aimait tellement cette langue (dans laquelle il écrivait couramment), je lui envoyais mes thèmes à traduire à Bissau ; ça faisait bien remonter ma moyenne…

FP : Lorsqu’il est devenu ministre de la culture en Guinée-Bissau, il n’a plus eu besoin de fausse identité ; cela a‑t-il changé votre relation ?

« En me plongeant dans sa bibliothèque, j’ai découvert quasiment tout Simone de Beauvoir, les œuvres complètes d’Aragon, de Genet, de Victor Serge. »

Cela n’a pas changé notre train de vie. Mário arrivait de temps en temps à payer les 500 francs de loyer, mais les virements étaient compliqués. À la fin des années 1970, il n’y avait rien à manger à Bissau, on ne mangeait que du riz. Mário refusait de profiter des avantages réservés aux dirigeants et Sarah nous interdisait de nous plaindre. Pour Mário, si le peuple n’avait rien, nous non plus. Sarah et lui ont partagé cette intégrité jusqu’au bout, en payant le prix fort. Après le coup d’état en 1980, Mário est hospitalisé pour un problème de poumon. Il est (mal) soigné en Allemagne de l’Est. Puis, déçu par la politique et les coups d’État, il est devenu conseiller du premier ministre du Cap-Vert, Pedro Pires, qui deviendra Président de la République à deux reprises. Il obtient la nationalité cap-verdienne, avec laquelle il mourra. Il n’aura jamais eu la nationalité angolaise, quel drame ! Il se consacre à ses livres, fait quelques missions pour l’UNESCO, participe au Dictionnaire universel des littératures. Et il oscille entre Lisbonne, Paris et Maputo, au Mozambique.

FP : Votre père est un lettré. Sarah, qui n’a pas fait d’études, semble souvent s’entourer pour l’écriture de ses films. Sollicitait-elle d’autres personnes ou l’inverse ?

Cela fonctionnait dans les deux sens. Jean Genet est venu la chercher pour un scénario sur le racisme qu’ils ont écrit ensemble, mais elle allait aussi beaucoup au-devant des auteurs. Que ce soit chez Maspéro, à Présence Africaine, dans la librairie du Parti communiste ou au Seuil, on lui conseillait des livres qu’elle lisait, et elle se mettait au travail. Mais elle s’était interdite d’écrire un scénario, elle pensait qu’elle n’en était pas capable. Elle écrivait donc des synopsis, notait ses idées, puis en discutait avec tel·le ou tel·le auteur ou autrice. Elle disait d’elle-même : « Je ne sais pas écrire, mais j’ai les images. » Elle était pourtant une grande lectrice : pour préparer son film sur Delgrès13, elle avait acheté de très nombreux ouvrages sur les Antilles (sur l’histoire, l’architecture, la bataille navale, etc.). En me plongeant dans sa bibliothèque, j’ai découvert quasiment tout Simone de Beauvoir, les œuvres complètes d’Aragon, de Genet, de Victor Serge. De Damas et Césaire, je suis sûre qu’elle a tout lu. Elle pouvait acheter plusieurs exemplaires du même livre et le découpait, recollait ces extraits sur des pages qu’elle assemblait ensuite dans le scénario en cours d’écriture ; elle n’avait pas de culte pour l’objet livre. Alors qu’avec mon père, c’était le drame si on cornait un livre ou si on le laissait par terre.

[Cap-Vert, un carnaval dans le Sahel, 1979 | Association les Amis de Sarah Maldoror & Mario de Andrade]

CF : Dans ses films, le choix des plans est très travaillé, notamment par de nombreux glissements entre paysage et portrait. Ces choix semblent avoir été écrits : comment se passaient ses tournages ?

Elle travaillait beaucoup en amont des tournages avec tous les techniciens, chef opérateur, chef décorateur : elle les emmenait au musée pour voir une peinture en particulier en fonction du film, afin d’expliquer quelle lumière ou ambiance elle souhaitait. Il y a quelque chose de très soviétique dans sa manière de faire des films, de composer ses plans, d’être attentive aux détails, aux regards face caméra. En cela elle me semble très influencée par Eisenstein. Et le montage était très important : elle était tous les jours en salle de montage et adorait ça.

FP : On peut aussi déceler un héritage surréaliste, par exemple dans son film sur Léon-Gontran Damas, où elle filme des colonnes de fourmis, des nuées de moustiques… Il y a quelque chose de disruptif dans ces plans de coupe, dont on ne comprend pas forcément le sens, mais qui sont des éléments de cristallisation qui capturent l’attention. Il est frappant de voir à quel point ce sont les textes poétiques qui structurent les films. On comprend que l’un des éléments structurant de son cinéma est de le faire diriger par le verbe.

Tout à fait, c’est un aspect commun et structurant de ses films. Que l’on retrouve jusque dans le choix de son nom. On peut dire que le verbe, la poésie, ont fait Sarah et qu’elle a malaxé et revisité toute sa vie la poésie. Jusqu’à l’homme de sa vie qui était un poète… On peut aussi ajouter l’importance des choix musicaux pour ses films : la fréquence du jazz, du gospel, des chansons de Toto Bissainthe, de Miriam Makeba… Elle a une manière caractéristique de faire coïncider le poétique, la musique des mots, aux questions politiques, comme une tradition orale et révolutionnaire. Et de faire circuler les géographies, en mettant une musique africaine sur un film tourné aux Caraïbes ou en Colombie.

FP : Cela nous donne l’occasion de parler de son rapport aux Antilles. C’est un grand nœud dans sa vie, non ?

« Elle a une manière caractéristique de faire coïncider le poétique, la musique des mots, aux questions politiques, comme une tradition orale et révolutionnaire. »

Elle ne nous en a jamais beaucoup parlé, comment pouvait-il en être autrement ? Elle a peu connu son père et n’a voyagé que tardivement aux Antilles où elle n’a jamais vraiment été acceptée. Nous sommes allées toutes les trois pour la première fois, en Guadeloupe à la fin des années 1980. Ce n’était pas la première fois pour Sarah, car elle y était allée pour ses films. Mais elle n’a pas vraiment été admise par la communauté antillaise ; elle ne parlait pas créole et s’en fichait. Tandis que pour notre père, l’Angola c’était l’avenir, c’était sa bataille, sa vie. Nous étions très imprégnées par l’Afrique.

CF : On peut souvent lire, dans des articles qui lui sont consacrés, qu’elle est une réalisatrice guadeloupéenne.

Oui, mais elle n’employait pas cette expression. Elle n’acceptait aucune frontière, aucun carcan, et elle n’aimait pas être réduite à la couleur de sa peau. À la question sur ses origines, elle répondait « Je suis couleur de nuit », ou encore « Je suis de là où je suis ».

CF : Dans la chronologie de ses films, il y a des creux, par exemple entre 1974 et 1977, et plus tard entre 1989 et 1995 — pendant cette seconde période, il y a la mort de Mário. Est-ce que tu saurais les expliquer ?

Ces « creux », comme vous dites, font partie de la réalité de la vie des cinéastes, qui n’enchaînent pas toujours film sur film ; il y a le temps de l’écriture des projets, celui de la recherche de financement puis celui de la production. Quand les ressources ne sont pas réunies, il faut tout recommencer et s’atteler à un autre projet. Sarah a écrit 46 projets de films non réalisés à différents stades, de la simple note au scénario abouti. En les lisant, on se rend compte d’un éclectisme apparent mais en fait, les thèmes de la liberté, la poésie, la transmission et l’injustice sont récurrents. Après Sambizanga, elle est allée tourner au Panama en 1974 un film intitulé Velada, dont la copie est perdue, et le projet Naissance d’un État sur Amílcar Cabral14, qui a nécessité de nombreux allers-retours avant l’arrêt brutal du projet.

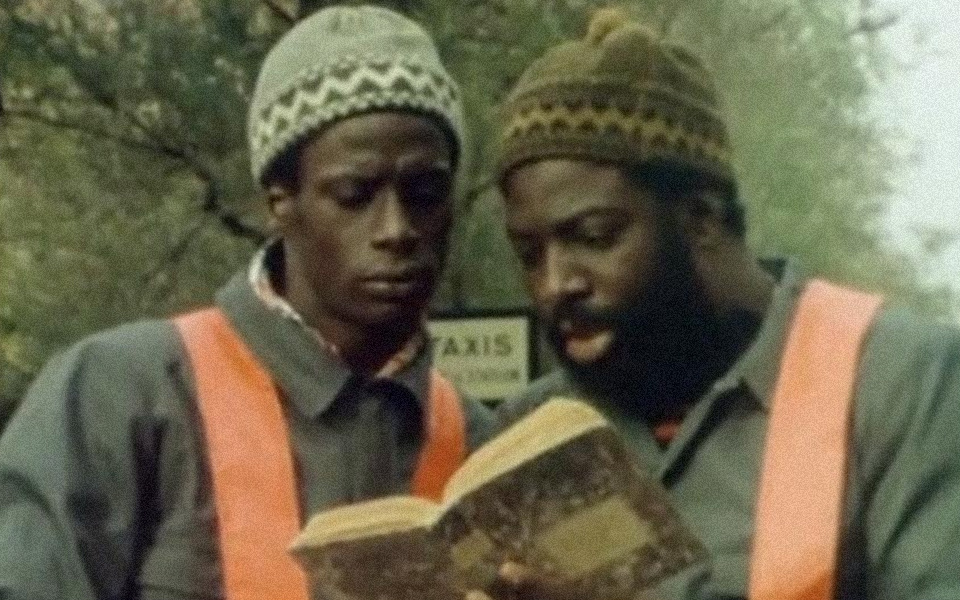

[Un dessert pour Constance, 1981 | Association les Amis de Sarah Maldoror & Mario de Andrade]

Les années 1980 ont été difficiles : c’est une époque où elle survit grâce à des courts-métrages et des reportages pour l’émission Mosaïque15). De 1989 à 1994, il y a effectivement un grand creux qui s’explique par l’écriture de son grand projet sur Delgrès : huit versions de scénario, une tentative de collaboration avec le cinéaste américain Jonathan Demme ; rien n’y fera. Ce projet était trop ambitieux, elle n’a jamais trouvé le financement. En 1990, la mort de Mário a été un grand coup. Nous avons été toutes les trois abattues par la brutalité de sa disparition. Aujourd’hui, tout l’engouement autour de l’œuvre de Sarah — votre exposition, les hommages, les rétrospectives — c’est assez étrange et inattendu. Elle avait moins d’ami·es de son vivant…

CF : Est-ce qu’elle avait une échelle de valeur vis-à-vis de ses films ?

Surtout pas. Elle adorait tout, toutes les images, tous les arts, toutes les formes. Elle aimait beaucoup le format court. Elle rêvait de faire de la pub. Raconter une histoire en trente secondes était un rêve pour elle ; elle a essayé par tous les moyens, mais n’a jamais pu. Elle avait ses préférences, bien sûr : Monangambeee lui était très cher, parce que c’était son premier film et qu’elle s’est sentie très libre. Elle fut la première surprise du prix de la mise en scène qu’elle reçut au Festival de Tours. Elle affectionnait particulièrement son film sur Damas, et elle a porté beaucoup d’attention à l’image en noir et blanc ; un film réussi grâce à la complicité qui la liait au chef-opérateur Pierre Bouchacourt.

FP : Elle n’a pas ressenti de regrets pour le long-métrage ?

« Sarah n’était pas femme de regrets. Elle avançait. »

Bien sûr qu’elle aurait préféré réaliser plus de longs-métrages. J’ai retrouvé quelques scénarios tout à fait aboutis. Mais Sarah n’était pas femme de regrets. Elle avançait.

FP : Que penses-tu de ses fictions réalisées pour la télévision ?

Un dessert pour Constance est une comédie charmante qui n’a été diffusée qu’une fois sur Antenne 2. L’Hôpital de Leningrad reste pour moi sa meilleure fiction. On y retrouve ses thèmes de prédilection : l’enfermement, la solidarité et la liberté, et elle offre un joli rôle à Roger Blin, probablement sa dernière apparition sur les écrans.

FP : Un dessert pour Constance a cette qualité de montrer un milieu ouvrier particulièrement ségrégué, celui des éboueurs — on ne voit pas cela à la télé.

Sa réussite vient également d’avoir choisi l’angle de la comédie pour aborder ces thèmes peu traités en prime time. Sarah voulait aussi montrer l’amitié et la solidarité qui unissent les immigré·es. La dernière phrase résume bien le film : « L’essentiel est de ne jamais venir travailler dans la solitude et le mépris ».

CF : À partir de quel moment des personnes, des chercheur·ses, des artistes, ont commencé à s’intéresser aux relations entre cinéma et indépendances africaines, et à approcher Sarah pour avoir son témoignage ?

Dès la sortie de Sambizanga. Ce film a vraiment marqué les esprits. Des personnes venaient la rencontrer : elle répondait aux questions, ou pas d’ailleurs, mais toujours avec humour ; si on lui demandait un conseil, elle donnait volontiers des documents originaux en se disant qu’on les lui rendrait. Elle a même prêté ses masters, inutile de préciser que je les cherche encore… Mais elle détestait parler de sa « carrière ». Elle disait « Ça sent le sapin ! », surtout quand un festival voulait lui rendre hommage.

Photographie de bannière : Un carnaval dans le Sahel

Illustration de vignette : Maya Mihindou

- Entretien pour L’Humanité, 3 février 2001.[↩]

- Il s’est tenu du 19 au 22 septembre 1956, à la Sorbonne.[↩]

- Pièce de théâtre de Jean Genet, publiée en janvier 1958 par la maison d’édition de l’Arbalète, et créée le 28 octobre 1959 au Théâtre de Lutèce à Paris, par la Compagnie des Griots dans une mise en scène de Roger Blin.[↩]

- « La Reine des Nègres vous parle des blancs », France Observateur, 20 février 1958.[↩]

- Entretien inédit, Présence Africaine, 1955.[↩]

- Sarah Maldoror, Des fusils pour Banta, film tourné en 1970 dont il ne reste que les scripts et les photographies de tournage, réalisées par Suzanne Lipinska.[↩]

- Elisa Silva Andrade (1939–2021), sociologue, membre du PAIGC et actrice pour Sarah Maldoror dans Monangambeee et Sambizanga.[↩]

- Artur Carlos Mauricio Pestana dos Santos (1941), membre du MPLA.[↩]

- Dispositif de financement de documentaires réalisés pour le Ministère des Affaires étrangères afin de représenter la France à l’étranger.[↩]

- Victor João de Almeida et Fernanda Antonieta Saraiva de Carvalho, militant·es du MPLA.[↩]

- Manuel Boal, membre du MPLA, plus tard ministre de la santé en Guinée-Bissau.[↩]

- Service d’étude, de réalisation et de diffusion de documents audiovisuels.[↩]

- Né en 1766, Louis Delgrès est un colonel de l’armée française à Basse-Terre en Guadeloupe. Lorsque Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802, Delgrès fait publier l’appel abolitionniste intitulé À l’Univers entier, le dernier cri de l’innocence et du désespoir. Il organise la mutinerie de son bataillon contre les troupes napoléoniennes, et est contraint, pour rester libre, de se suicider à l’explosif avec 300 de ses compagnons, à Matouba, le 28 mai 1802.[↩]

- Naissance d’un État. Vie et mort de Cabral (Amílcar assassiné en 73) est un film qui devait être produit avec l’aide du SERDDAV à travers Jean-Michel Arnold, et le soutien de l’université du Panama. Les circonstances dans lesquelles le projet est abandonné ne sont pas connues.[↩]

- Émission de télévision diffusée sur FR3 de 1977 à 1987 pour laquelle Sarah Maldoror tourne une dizaine de brefs reportages.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre traduction « Walter Rodney, marxiste panafricain », Sean Ledwith, septembre 2021

☰ Lire notre article « De l’esclavage à la coopération : chronique de la dépendance », Saïd Bouamama, septembre 2021

☰ Lire notre entretien avec Robert Guédiguian : « Il n’y a pas d’espace hors de la politique », novembre 2019

☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019

☰ Lire notre entretien avec Stefano Savona : « Le cinéma ne raconte pas le quotidien », mai 2018

☰ Lire notre entretien avec Raoul Peck : « Déconstruire pour construire », octobre 2017