Article paru dans la revue en ligne Edge Effects et traduit pour le site de Ballast

Café, cacao, canne à sucre, hévéa, tabac, espèces horticoles ornementales : autant de produits à forte valeur ajoutée destinés aux marchés internationaux. La plupart proviennent d’exploitations agricoles intensives : les plantations. Les premières remontent à l’Antiquité et prennent la forme des latifundia. Mais ce sont surtout les plantations coloniales du sud des États-Unis, au XIXe siècle, qui établirent un système fondé sur la monoculture intensive et l’exploitation d’une main-d’œuvre servile, marquant ainsi le début de l’ère dite « Plantationocène ». Cette nouvelle ère, qui prend racine dans les empires coloniaux et persiste aujourd’hui, renvoie à la transformation dévastatrice des écosystèmes en agrosystèmes extractifs et à l’exploitation aliénatrice des forces de travail employées pour leur fonctionnement. L’article de Christian Brooks Keeve que nous traduisons ici, paru en février 2020 sur le site Edge Effects, invite à analyser, à partir de cette notion, les destins communs de certaines formes de la vie humaine et botanique, réduites à néant par l’impératif productif.

« Les mêmes logiques ont régi l’exploitation de la force de travail, l’accumulation du capital et la production agricole, continuant à réduire les vies humaines et végétales au rang de ressource. »

Les graines sont à la mode en ce moment, et le sont depuis environ 10 000 ans. Elles sont partout, discrètes — pourtant, les haricots, céréales et maïs ont, de par le monde, une portée historique monumentale. Ce sont les pierres de touche de la botanique qui appellent à un ancrage, un retour au sol2. Je suis fasciné par le phénomène culturel et politique actuel de conservation des graines, les écologies politiques induites par l’archivage de celles-ci et l’héritage des pratiques agraires afro-américaines. Dans cet article, j’explore les implications de la vie quotidienne des graines pour notre présent et comment la fugitivité3 des graines nous donne des stratégies d’évasion pour échapper et interrompre la tendance apparemment globale du Plantationocène.

Interroger les –cènes

Les débats actuels concernant l’héritage des systèmes de plantation et le suffixe –cène, qu’on accole parfois à ce terme, s’attachent à comprendre la mise en œuvre d’assemblages spécifiques de plantes et d’humains dans des paysages singuliers, ceci afin d’en extraire une force de travail humaine et naturelle. Pour le dire simplement : le travail des hommes et des plantes sont tous deux contrôlés de façon coercitive par des structures et des rythmes de production résolument artificiels. Après que les systèmes de plantation coloniaux et le monde qui les sous-tendait ont disparu, les mêmes logiques ont régi l’exploitation de la force de travail, l’accumulation du capital et la production agricole, continuant à réduire les vies humaines et végétales au simple rang de ressource utile, que ce soit à travers la monoculture d’hévéa pour le caoutchouc, l’industrie agro-alimentaire ou, comme l’a suggéré l’universitaire Katherine McKittrick4, la géographie raciste des villes étasuniennes.

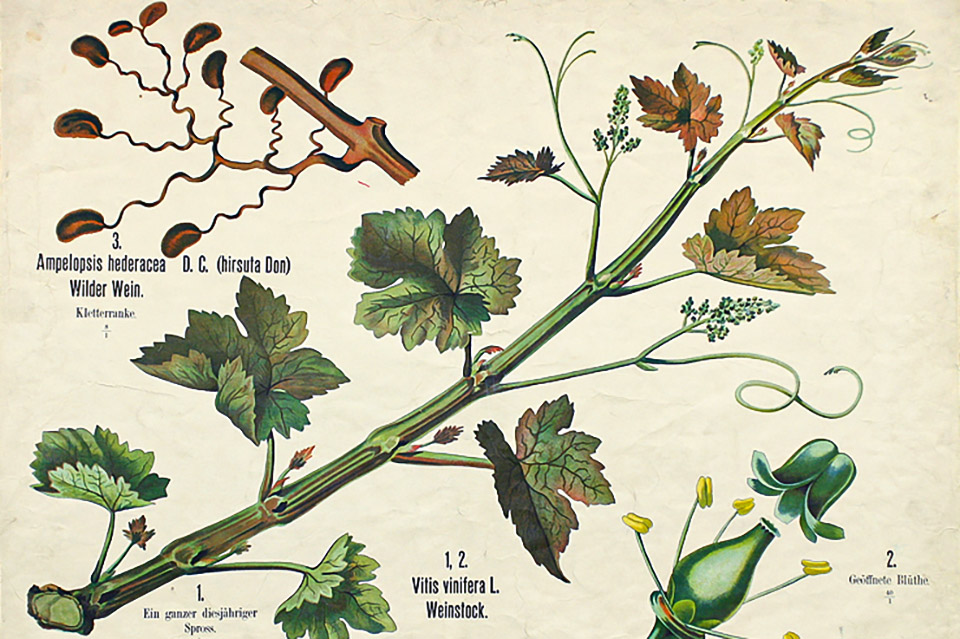

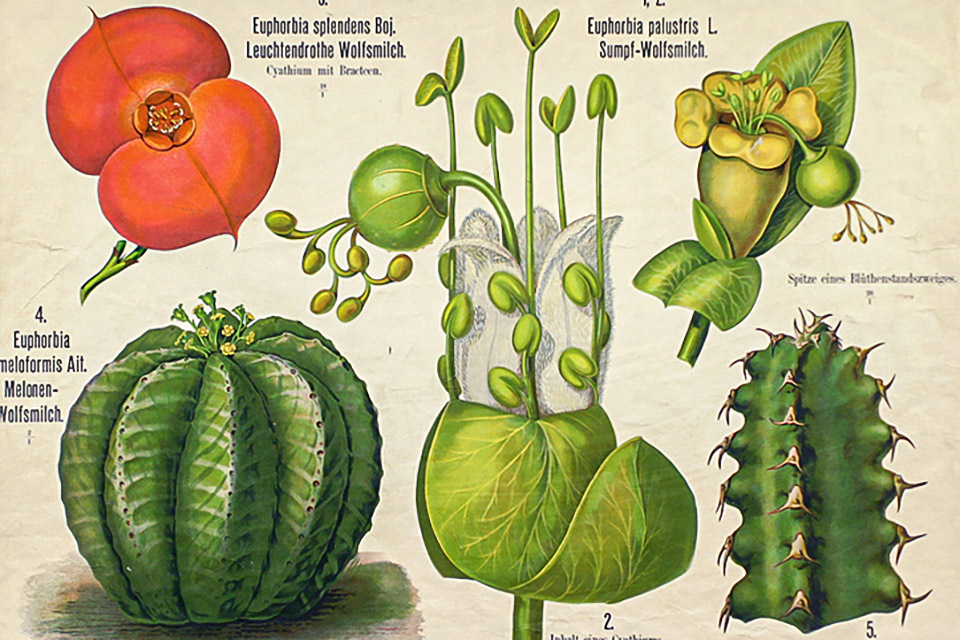

[C. Humbert]

Les logiques du Plantationocène révèlent les connexions profondes entre la simplification écologique et le capitalisme raciste — en d’autres mots, le contrôle mécanique, frénétique, de la production et de la reproduction des différents éléments des paysages vivants, lesquels doivent être définis, cartographiés et gouvernés. Elles apportent également un cadre théorique et spatial bienvenu aux débats contemporains sur l’époque dans laquelle nous nous situerions, qu’il s’agisse de l’Anthropocène, le Capitalocène ou, terme qui a mes faveurs, l’Alienocène. Pourtant, comme l’a rappelé McKittrick : « La plantation n’est pas un concept léger. La plantation est un système terrible, violent et meurtrier. » L’analyse de ces systèmes est profondément anxiogène ; elle nous incite à mettre en exergue les différentes façons dont ils peuvent influencer les vies humaines et écologiques sans les simplifier.

« La collecte et la conservation des graines va au-delà de simples pratiques de préservation. »

La vie botanique pourrait bien offrir une nouvelle manière de réfléchir à ces héritages et à l’existence troublante des économies de plantation contemporaines, grâce à une réflexion sur la justice spatiale, portant sur les humains et les non-humains. Une graine est une « technologie façonnée sur le temps long, […] tellement sophistiquée qu’elle paraît quotidienne5 ». Durant des millénaires, bien avant l’apparition des systèmes de plantation, et pour encore des millénaires après leur disparition, les graines ont été conservées, les jardins cultivés et de nouveaux cultivars sélectionnés. La conservation des semences est l’une des plus anciennes pratiques culturelles et techniques de la planète, et elle est revenue dans l’imaginaire populaire en grande partie grâce aux mouvements indigènes de souveraineté alimentaire et variétale. La souveraineté alimentaire promeut le contrôle local et communautaire des systèmes alimentaires à l’échelle régionale. Son élargissement à la souveraineté variétale convoque des arguments politiques complémentaires, lesquels permettent d’approfondir les liens avec la terre et font place à des perspectives critiques et spéculatives sur les semences en tant que lieux de résistance politique et de résilience culturelle, en tant qu’objets d’archives biologiques et d’adaptation environnementale. La collecte et la conservation des graines va au-delà de simples pratiques de préservation : elle s’engage de manière significative dans un enchevêtrement de pratiques tout à la fois culturelles, historiques et politiques. C’est précisément l’intrication de ces perspectives qui invite à considérer les politiques agricoles du Plantationocène d’une certaine manière : bien qu’elles ne soient pas universelles, les logiques des plantations sont néfastes et laissent des traces. Les mouvements actuels touchant à l’agriculture ne peuvent généralement être lus ou compris en-dehors du cadre de ces héritages, alors même que les récits qu’ils impliquent peuvent aussi servir de vecteurs de compréhension des dynamiques géographiques et historiques qui accompagnèrent et bridèrent les plantations.

Dans l’agriculture de plantation, les graines sont semées en masse, selon un protocole aussi systématique et standardisé que possible. La culture d’une même variété est souvent réalisée au même moment, obéissant à un calendrier cultural identique, à des méthodes et à une récolte uniques. Si de nombreuses plantes s’accommodent de ce système, la vie botanique en général, dans ses expressions quotidiennes, ses cycles et ses rythmes saisonniers, va à l’encontre de ces structures — comme le font bon nombre de paysans qui tentent de conserver les semences et d’en maintenir la diversité. Pour reprendre les réflexions de l’anthropologue Anna Tsing sur les « assemblages polyphoniques », il s’avère que nous sommes pris dans un bazar fécond d’acteurs humains, non-humains et abiotiques6 dès lors que nous interagissons avec des graines et que nous essayons de les guider, de les manipuler et de les arranger7.

[C. Humbert]

Conserver les semences

Les graines sont souvent considérées comme des objets inanimés, bien qu’elles contiennent et permettent la vie, et même toute possibilité de faire germer le vivant. À l’instant même où l’inanimé devient animé, cet objet n’est plus une graine mais devient un semis, et n’est plus simplement une vie potentielle mais une plante en expansion, un événement végétal. Ce délicat petit condensé d’informations génétiques et de glucides a la capacité surprenante d’archiver et de porter des histoires biologiques, tout en étant lui-même englobé dans des histoires culturelles, dont les atomes se manifestent souvent comme des récits. Comme la botaniste Robin Wall Kimmerer nous le rappelle en invoquant l’écologue Gary Nabhan, « ce n’est pas seulement la terre qui est dégradée, mais bien davantage, notre relation à elle. Nous ne pouvons pas la consolider et la restaurer de façon significative sans restaurer également son récit8 ». Les graines, d’une certaine manière, sont des nœuds de la narration écologique permettant de comprendre le monde, comme le sont le folklore et la science. En ce sens, les graines pourraient nous permettre de contextualiser les écologies politiques actuelles en nous tournant vers le passé.

« On ne peut extraire ou ignorer les héritages de la violence systémique, du colonialisme et de l’esclavage produits par la plantation. »

S’étant récemment orientée vers le sud des États-Unis, l’histoire environnementale cherche à saisir les complications induites par ces paysages écologiques et culturels, dont on ne peut extraire ou ignorer les héritages de la violence systémique, du colonialisme et de l’esclavage produits par la plantation. Dans l’espace comme dans le temps, les logiques des systèmes de plantation et leur analyse sont indissociables de l’histoire de la conservation des graines, de la culture des plantes et de la vie botanique. Gardant à l’esprit ces imbrications, le croisement des graines et de leurs histoires au sein des systèmes de plantation exige que l’on s’intéresse à la géographie des communautés réduites en esclavage et que l’on comprenne leurs liens avec des sites historiques qu’il faut considérer comme des espaces de récits contrastés qui recoupent autant de paysages mémoriels9. Les personnes réduites en esclavage ont construit et transmis des savoirs microlocaux du territoire10 qui ont constitué par la suite les prémisses d’une pensée afro-américaine de la wilderness [nature sauvage], laquelle a rejeté les discours environnementaux globalisants tels qu’ils ont émergé au XIXe siècle11. Les spatialités marginales des paysages de plantation étaient donc des lieux d’errance et d’évasion desquels la vie humaine, comme la vie botanique, a fui.

De plus, rations, restes alimentaires et passagers clandestins biologiques de toutes sortes, présents dans les navires négriers, ont été intégrés aux cultures de plantation, souvent du fait de l’expertise technique des personnes tout juste déportées. En outre, l’introduction de nombreuses variétés de graines et de nouveaux systèmes de connaissances agricoles depuis l’Afrique de l’Ouest vers les Amériques a également pris la forme de contrebande, qui se manifestait à travers des actes volontaires rarement consignés dans les archives traditionnelles. Dans son travail développant l’hypothèse de la domestication du riz noir, la géographe Judith Carney a utilisé différentes méthodes géographiques et spéculatives, prenant en compte également la puissance des récits12. Elle remarque : « Les récits oraux offrent une contre-histoire » qui permet de « lier les transferts de plantes et la traite transatlantique des esclaves. » Parmi les exemples les plus notoires dans les colonies américaines, et surtout dans les communautés d’esclaves marrons, on peut citer les récits de femmes esclaves cachant des semences de riz dans leurs cheveux pour les glisser discrètement à leurs enfants avant d’en être séparées. Nous ne sommes pas seulement en présence de petits, mais spectaculaires actes de résistance par les corps et la génétique végétale, mais nous sommes également confrontés au lien unique qui relie les graines, leurs histoires et les récits et héritages de la diaspora noire.

[C. Humbert]

Ces petites formes de fugitivité se sont également manifestées dans l’espace des plantations à travers des lopins de terre plus ou moins autonomes permettant un approvisionnement, de « petits espaces interstitiels13 » qui s’opposaient matériellement et idéologiquement au paysage de la plantation, et qui auraient fini par offrir la majorité des aliments et recettes de cuisine composant le régime américain. Ces espaces étaient à la fois des lieux de subsistance et d’expérimentation, offrant une « vision botanique alternative » aux paysages colonisés. Les graines ont été introduites clandestinement et se sont adaptées aux nouveaux paysages proposant d’autres conditions écologiques, mais certaines ont également été extraites de l’écologie spécifique de ces territoires et adaptées à d’autres besoins, d’autres contextes culturels et cosmologiques. Dans quelle mesure est-il possible d’analyser ces processus d’acclimatation en parallèle de ceux qui ont concerné les peuples Noirs, qui transformaient leur territoire tout en étant transformés par ce dernier ? Comment l’imbrication des spatialités humaines et non-humaines façonne-t-elle les relations écologiques qui ont bouleversé le contrôle et l’exploitation du travail humain et botanique dans les avatars contemporains des plantations ? Et comment le concept de fugitivité peut-il servir pour analyser ce bouleversement, tout en étant un fil rouge entre les personnes, territoires et semences noirs ?

Poétique de la fugitivité

« Cette fugitivité écologique est une manière de prendre en compte un ensemble plus large de relations à la nature. »

Le livre Fugitive Science de la chercheuse en études afro-américaines Britt Rusert attire notre attention sur le fait que la fugitivité inhérente à l’engagement des Afro-Américains dans les sciences naturelles, au XIXe siècle, s’exprime très largement en dehors des institutions et se manifeste dans les espaces de production culturelle et dans la vie quotidienne. Rusert définit la fugitivité comme la critique explicite de l’hégémonie scientifique, le déploiement d’outils pratiques de lutte et la prise en considération théorique du « paysage imaginatif de la science ». C’est ce dernier qui fait écho aux héritages de la conservation de graines et aux pratiques botaniques telles qu’elles sont pensées au sortir des systèmes de plantation. Cette fugitivité écologique est une manière de prendre en compte un ensemble plus large de relations à la nature qui se construit à la fois contre et avec la pensée écologique dominante, et nourrit les enjeux d’un environnementalisme noir. Elle se tisse de pratiques créatives et d’expérimentations qui s’expriment, aujourd’hui, dans la prolifération des mouvements noirs de résistance agricole sur des terrains inutilisés, dans de petites fermes, des espaces non-constructibles ou exclus de la location par les pouvoirs politiques14. Comme Leah Penniman l’affirme dans Farming While Black, la restauration des sols fait partie d’un processus de « guérison du colonialisme », où les intérêts politiques et écologiques ne font plus qu’un. Les soubresauts de la vie végétale et de la vie politique sont en constante synchronisation.

Je voudrais aller plus loin avec l’idée selon laquelle les graines sont fugitives. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les graines sont autant des archives culturelles que des petits paquets d’information génétique, et, à travers eux, la vie végétale s’immisce dans tous les interstices des espaces politiques, géographiques et culturels. Les graines sont données, vendues, échangées, offertes, perdues en chemin. Elles finissent ainsi leur course dans tout un tas d’endroits et s’acclimatent de nouveau à toutes sortes d’exigences environnementales. Parfois, elles sont renommées. Parfois, elles retournent à un stade ancestral et sauvage. Parfois, elles évoluent, sous l’influence de forces humaines et non-humaines, et deviennent de nouvelles variétés porteuses d’une histoire inédite. Elles ne peuvent être figées comme les artefacts d’un musée, les arches d’une voûte. Elles se glisseront sans cesse dans les fissures. Elles se déplaceront toujours. Les significations culturelles et les histoires ancestrales sont représentées et réifiées par ces instances éphémères de vie et de mort végétales. La question de la fugitivité écologique s’exprime à la frontière ténue entre la pertinence culturelle d’une graine et son existence propre, qui matérialise le pas entre l’archive historique et l’acteur de l’histoire. Les graines nous enjoignent à repenser l’existence et les héritages des systèmes de plantation : elles offrent des stratégies d’évasion, d’échappée, et rompent avec tout -cène global. Ainsi, quand on découvre une poignée de graines de moutarde sur la table d’un jardin botanique patrimonial, cette masse de formes granulaires se révèle être unique, génétiquement distincte de toute autre — une variation sur le même thème. Ce sont des traces d’envol, des histoires multiples, des nœuds connectant les corps et la terre. Ce sont les promesses d’un futur hasardeux, libre, fugitif.

Texte paru en anglais — sous le titre « Fugitive Seeds » — sur le site Edge Effects. Traduit par Camille Marie et Maya Rousseaux pour Ballast.

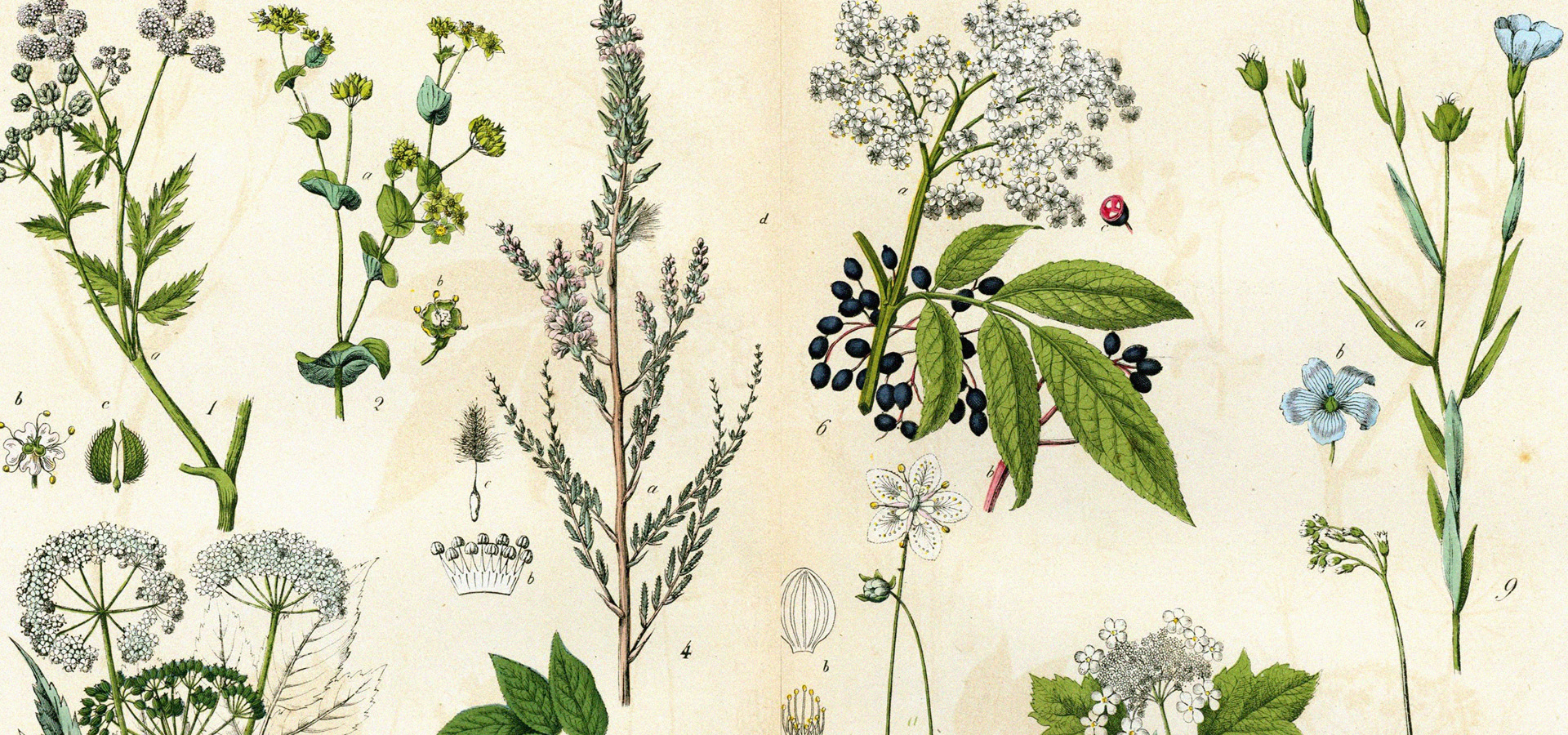

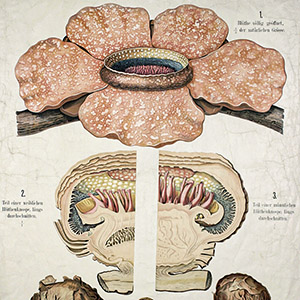

Illustrations de bannière : DR ; illustration de vignette : C. Humbert.

- Type végétal résultant d’une sélection, d’une mutation ou d’une hybridation [ndlr].[↩]

- Ce retour à la terre peut être compris comme un réenracinement : une nouvelle prise de contact avec les réalités botaniques [ndlr].[↩]

- Renvoie à la capacité de dissémination biologique, mais aussi, par analogie avec les groupes humains, à la manière dont elles fuient certains endroits, tentent de s’en échapper [ndlr].[↩]

- Katherine McKittrick, « Plantation Futures », Small Axe, vol.3, n° 42, 2013.[↩]

- Courtney Fullilove, The Profit of the Earth, University of Chicago Press, 2017.[↩]

- Sans présence ou intervention de la vie [ndlr].[↩]

- Anna Tsing, Le Champignon de la fin du monde, La Découverte/Les Empêcheurs de tourner en rond, 2017.[↩]

- Traduction de « re-story-ation », néologisme de l’auteur [ndlr]. Robin Wall Kimmener, Braiding Sweetgrass : Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants, Milkweed Editions, 2015.[↩]

- Lauret Savoy, Trace, Counterpoint Press, 2016.[↩]

- Monica M. White, Freedom Farmers, University of North Carolina Press, 2019.[↩]

- Paul S. Sutter et Christopher J. Manganiello, Environmental Histrory of the American South, University of Georgia Press, 2009.[↩]

- Judith Carney, In the Shadow of Slavery : Africa’s Botanical Legacy in the Atlantic World, University of Califormia Press, 2011.[↩]

- Ibid.[↩]

- Minoca M. White, op. cit.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Paysageur : arpenter les territoires, mai 2020

☰ Lire notre traduction « Écologie : socialisme ou barbarie », Murray Bookchin, mars 2020

☰ Lire notre article « États-Unis : les prisonniers face aux catastrophes écologiques », Gwenola Ricordeau et Joël Charbit, mai 2019

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Vidalou : « La Nature est un concept qui a fait faillite », février 2018

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017