Entretien inédit pour Ballast | Série « Luttes animales, luttes sociales »

On a coutume d’associer écologie et cause animale : rien n’est moins évident, en réalité. Les dissensions entre les deux mouvements sont nombreuses. Résumons : l’écologie considère d’abord les écosystèmes, les relations, les communautés, les espèces et les habitats ; la cause animale considère avant tout le droit à l’existence et à la dignité de chaque individu animal, qu’il appartienne au groupe Homo sapiens ou non. Cette divergence théorique se traduit, dans le camp anticapitaliste, par des conflits concrets : la question de l’élevage arrive au premier plan. Si la critique de l’agro-industrie et des atrocités qu’elle provoque fait consensus, de vastes pans du mouvement écologiste soutiennent toutefois l’existence des « petits élevages ». Une position intenable pour la majorité des animalistes : l’élevage, en tant que tel, contribue de manière pour le moins significative au dérèglement climatique et, bien sûr, destine à l’abattoir chaque animal dont il fait commerce. Le quatrième volet de notre série « Luttes animales, luttes sociales » se saisit de ce débat. Le philosophe Pierre Madelin (auteur, notamment, de l’essai écologiste Après le capitalisme) questionne le militant animaliste Jean-Marc Gancille, auteur de Carnage — Pour en finir avec l’anthropocentrisme.

[lire le troisième volet de notre série « Luttes animales, luttes sociales »]

Jean-Marc Gancille : Il n’est plus utile de rappeler ici l’ensemble des ravages et des dévastations que causent l’élevage et la pêche : du réchauffement climatique à l’extermination du vivant, les faits sont établis et les conséquences connues. Cataclysmiques. Ce qui est moins connu, en revanche, compte-tenu des intérêts économiques colossaux des filières concernées, c’est le potentiel de changement qu’occasionnerait l’abolition de ces pratiques. Concernant l’élevage, une méta-analyse regroupant les résultats de 570 études portant sur 38 700 fermes réparties dans 119 pays a montré qu’un scénario d’abandon de la consommation de produits animaux permettrait de réduire la surface terrestre utilisée pour produire de la nourriture de 76 %, les émissions de gaz à effet de serre de l’alimentation de 49 %, l’acidification des terres de 50 %, l’eutrophisation de 49 % et la pénurie de prélèvement d’eau douce de 19 %. Plus récemment, une publication scientifique mettait en évidence que l’arrêt progressif de l’élevage, sur une période de quinze ans à partir d’aujourd’hui, conduirait à neutraliser le réchauffement climatique sur la période 2030–2060. Pour ce qui est de la pêche, je ne connais pas d’étude équivalente, mais à partir du moment où on a pris conscience que seulement 2 % des prises mondiales de poissons sont liées à de la subsistance, on réalise que le reste sert des enjeux commerciaux et provoque l’effondrement souvent irrémédiable des populations de vertébrés marins. Et comme dirait Paul Watson : « If oceans die, we die. »

Le fait est que nous éradiquons la faune sauvage pour lui substituer du bétail ou alimenter l’aquaculture en accaparant toujours plus d’espace au détriment des autres espèces. Le « grand remplacement » n’est en conséquence pas celui qu’on croit : les trois quarts des oiseaux de cette planète sont désormais de la volaille d’élevage et deux tiers de tous les mammifères des animaux de rente, destinés à l’abattoir. Les chiffres sont incommensurables : 67 milliards d’animaux terrestres sont abattus chaque année, des milliards d’autres sont braconnés en milieu sauvage et entre 1 000 et 3 000 milliards de poissons sont extraits de l’océan tous les ans, affamant ainsi leurs prédateurs naturels. Le comble, c’est qu’on sait pertinemment que ces protéines animales ne sont aucunement indispensables à une alimentation saine et équilibrée. Ces tueries de masse s’exercent sans aucune nécessité pour une immense majorité d’humains. Elles sont le fait du pur plaisir gustatif égoïste et se font dans une totale inconséquence de leurs effets délétères sur la vitalité des écosystèmes dont nous dépendons.

« Valoriser l’élevage bio, paysan et extensif est une vaste hypocrisie, à presque tous les égards. »

Je citerais volontiers ici Falk Van Gaver, auteur anarchiste et écologiste, qui disait récemment dans une interview ce que je pense aussi profondément : « Je ne vois pas comment on peut être sérieusement écologiste aujourd’hui sans prôner non seulement l’abolition totale de l’élevage industriel et de la pêche industrielle, mais aussi de la chasse, de la pêche et de l’élevage en général, ou du moins des restrictions telles qu’elles confinent à leur quasi disparition ou leur maintien sur un mode exceptionnel et rare (pour certains peuples dits autochtones, certaines populations indigènes, nomades…, par exemple). Et on ne peut pas être sérieusement animaliste sans être non seulement végétarien, mais végétalien, végane, abolitionniste : pour l’abolition de l’exploitation, l’esclavage et l’abattage des animaux. C’est une question de principes, d’éthique, de morale, mais aujourd’hui c’est aussi une question d’urgence écologique : je ne vois pas comment on pourra faire la révolution écologique nécessaire sans quasi abolir l’élevage, la pêche et la chasse… »

Pierre Madelin : Nombreux sont ceux qui — notamment dans le champ des écologies politiques anticapitalistes et décroissantes — estiment qu’il faut continuer à consommer de la viande, en moindre quantité et de meilleure qualité, en désindustrialisant l’élevage et en encourageant un élevage bio, paysan et extensif. Pourquoi cette solution n’est pas satisfaisante à vos yeux ?

Jean-Marc Gancille : Valoriser l’élevage bio, paysan et extensif est une vaste hypocrisie, à presque tous les égards. Écologiquement parlant, c’est un non-sens : le bétail élevé en extensif émet plus de gaz à effet de serre non seulement parce que la digestion de l’herbe est plus méthanogène, mais également parce que la croissance de l’animal est plus lente qu’en intensif — ce qui augmente les émissions par tête de bétail. Le fameux effet de stockage des prairies censé compenser cet état de fait est lui aussi un leurre : en réalité ces puits de carbone compensent moins de 20 % de la fermentation entérique des ruminants qui y paissent. Enfin, pour tenter de légitimer malgré tout l’élevage paysan, certains évoquent avec insistance « l’extraordinaire biodiversité commune des milieux ouverts », mais celle-ci ne sera jamais aussi riche que celle des forêts qu’il aura massivement contribué à détruire ! Socialement parlant, désindustrialiser l’élevage aura des conséquences inverses aux idéaux de justice sociale prônés par l’anticapitalisme. Car il n’y aura pas de « viande de qualité » pour tout le monde, compte-tenu des espaces nécessaires, physiquement indisponibles, pour servir toute la population. En conséquence de quoi, la raréfaction de cette gamme de viande renchérira son coût de production et ne la rendra accessible qu’aux plus riches.

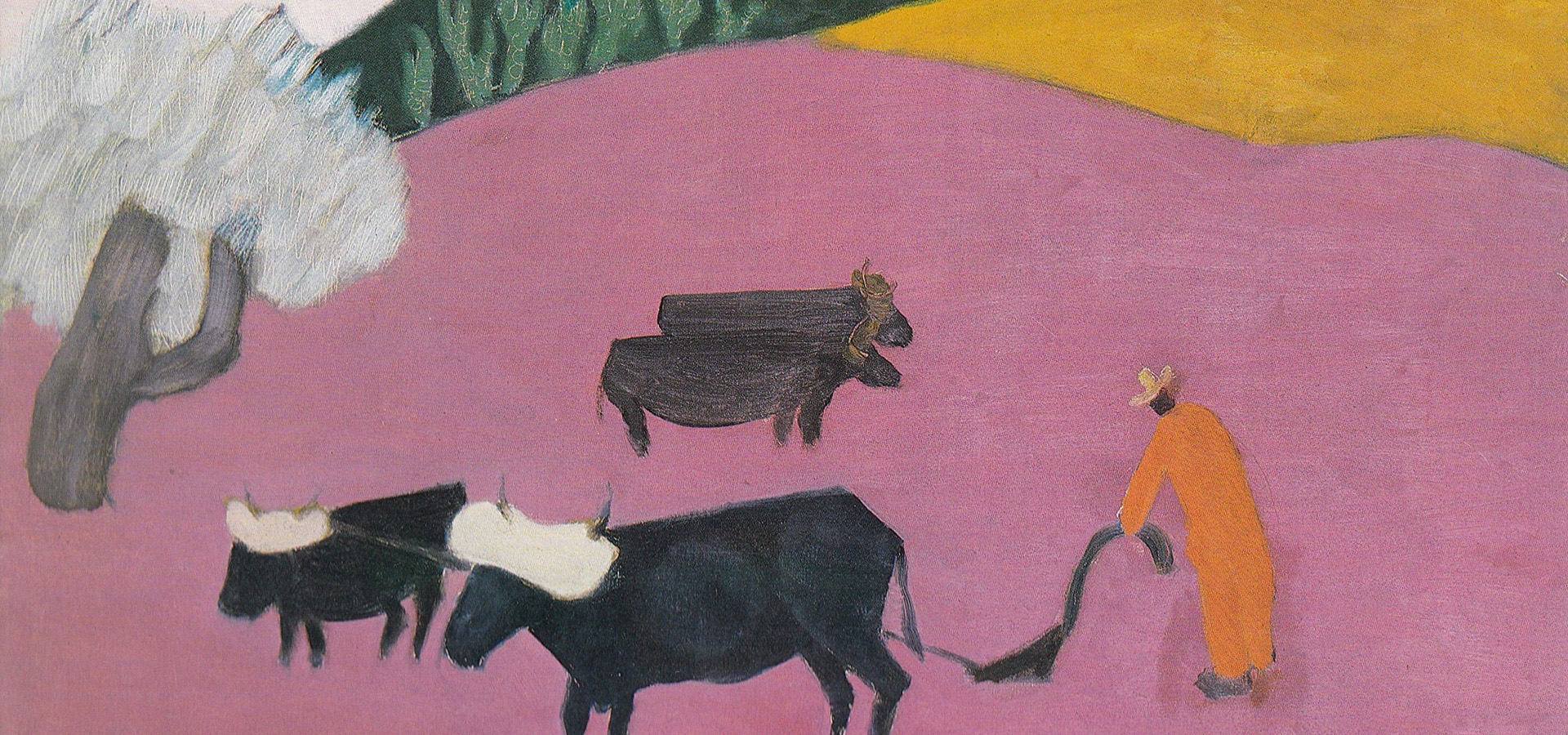

[Milton Avery]

Enfin, d’un point de vue éthique, valoriser l’élevage paysan est une aberration. Tuer un animal sans nécessité n’est pas un problème industriel : c’est une injustice doublée de cruauté qui s’exerce tout autant à l’échelle de petites exploitations. Comment justifier plus longtemps de s’approprier la vie d’autrui et de massacrer tant d’animaux sentients1 lorsqu’il est scientifiquement établi, une fois de plus, que leur chair ne nous est aucunement indispensable et qu’il existe de multiples alternatives qui répondent à tous nos besoins nutritionnels ? Alternatives végétales qui, par ailleurs, ont des vertus écologiques et sanitaires infiniment meilleures.

Pierre Madelin : Mais n’y a‑t-il pas un risque de transformer la question animale et alimentaire en fétiche ? De laisser croire qu’il suffirait d’arrêter de manger des produits d’origine animale pour sauver le climat et la planète, sans nécessairement en passer par une remise en cause des dynamiques du capitalisme et de la société industrielle dans leur ensemble ?

Jean-Marc Gancille : Je me sens personnellement totalement en phase avec l’idée que nous sommes confrontés à un système d’oppression globale qui fonctionne sur l’entre-exploitation généralisée au profit de quelques privilégiés. Et qu’il est de notre devoir de le combattre. Mais je constate que les mouvements anticapitalistes et anti-industriels ont tendance à exclure l’oppression animale de cette vision globale de la domination. Il subsiste aujourd’hui dans ces rangs une forte dose d’anthropocentrisme qui borne l’attention et le combat aux frontières de l’espèce, et relègue la cruauté systémique qui s’exerce à l’encontre des animaux au rang d’enjeu secondaire. Dans le meilleur des cas, la condition animale est instrumentalisée pour dénoncer l’agrosystème et ses logiques industrielles — mais pas comme une injustice en soi, qu’il s’agit de dénoncer au même titre que celle que subissent les humains. Il en résulte une légitimation en creux du suprémacisme humain qui me semble aller à l’encontre de tout projet d’émancipation véritablement crédible.

« Il subsiste dans les rangs anticapitalistes et anti-industriels une forte dose d’anthropocentrisme qui borne l’attention et le combat aux frontières de l’espèce. »

Comme l’avait compris Louise Michel en son temps, le spécisme et le capitalisme sont issus de la même matrice : « Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu’il me souvienne l’horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s’enfouir sous la terre, jusqu’à l’oie dont on cloue les pattes, jusqu’au cheval qu’on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l’homme. Et plus l’homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l’on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l’aspect horrible de leur condition, date avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force. C’est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux ! »

Il y a une profonde contradiction à vouloir combattre le système de domination actuel sans s’attaquer au spécisme qui en est l’expression la plus cruelle, la plus violente, la plus meurtrière et la plus destructrice des conditions d’habitabilité de cette planète. Pourtant, cette incohérence demeure. Et l’agro-industrie en profite à plein. Tous les arguments pro-viande, y compris ceux en faveur d’un petit élevage prétendument « vertueux », contribuent en réalité à conforter l’infrastructure capitaliste nécessaire à toute forme d’élevage : publicité, antibiotiques, zootechnie, entrepôts, camions, abattoirs, usines de transformation, chambres froides, hangars de distribution… Plus pernicieux : les multinationales de l’agro-alimentaire excellent dans l’art de détourner à leur profit l’image d’un élevage paysan — et d’une pêche artisanale, d’ailleurs — que beaucoup d’écolos plus ou moins radicaux persistent à mythifier. C’est le paravent idéal pour justifier une consommation de protéines animales dont pas grand monde n’est au final scrupuleux de la provenance. Chacun s’arrange plus ou moins honnêtement avec l’intraçabilité de ces protéines, ce qui permet de maintenir ses habitudes égoïstes. Ainsi se banalise dans la société l’imaginaire vertueux d’un flexitarisme censé s’orienter vers l’élevage paysan, mais qui permet, en réalité, de maintenir à la fois un haut niveau de production industrielle de viande et de générer de nouvelles opportunités commerciales de substituts de viande boostées par la mauvaise conscience carniste2. Car c’est un fait : l’essentiel de ces produits vise les omnivores, de l’aveu même des industriels. Les véganes, eux, n’ont aucune envie de retrouver dans leur assiette l’apparence d’une viande ou d’un poisson qu’ils ont décidé de bannir de leur alimentation.

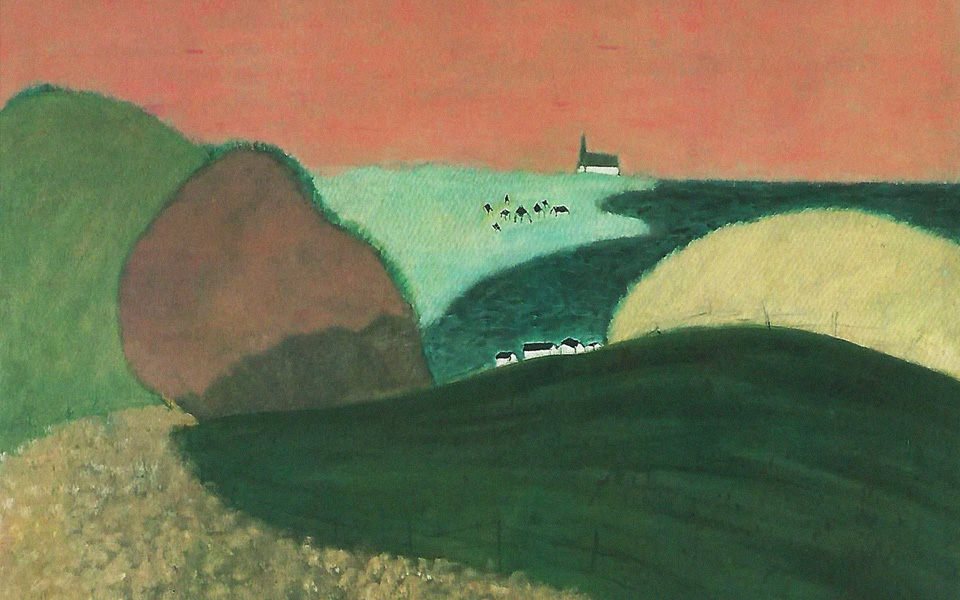

[Milton Avery]

Il y a fort à parier qu’à défaut d’un discours cohérent sur l’inutilité des protéines animales, les anticapitalistes finiront par contribuer à faire advenir leur pire cauchemar : la viande de culture. Face à l’insoutenabilité écologique manifeste et au dilemme éthique de l’élevage et de la pêche sous toutes leurs formes, ils verront s’installer les réglementations libérales soutenant les produits de synthèse des start-ups de la food-tech ayant la saveur et le goût de la viande qu’ils chérissent, sans la phase d’abattage que personne ne peut défendre et avec le faible impact environnemental qu’ils revendiquent.

Pierre Madelin : Permettez-moi d’insister. Même si l’antispécisme est pertinent d’un point de vue éthique, le régime alimentaire qu’il implique est-il possible hors du cadre d’une organisation industrielle mondialisée, soit précisément celle d’une société qui détruit les conditions d’habitabilité de la Terre ? Pour le dire de façon moins abstraite : dans de nombreuses régions du monde, pour pouvoir bénéficier d’une alimentation végane saine et diversifiée, ne faudrait-il pas faire venir des ingrédients en provenance des quatre coins de la planète et mobiliser pour cela des infrastructures et des flux de marchandises dont le caractère écocide n’est plus à démontrer ? Autrement dit, une alimentation végane mondialisée serait-elle plus vertueuse qu’une alimentation omnivore entièrement reterritorialisée ?

Jean-Marc Gancille : Je ne vois vraiment pas en quoi le régime végétalien nécessiterait la mobilisation d’une organisation industrielle mondiale. Ces représentations sont patiemment façonnées par les contempteurs de l’antispécisme et par l’industrie de la viande elle-même, qui usent des ficelles les plus mensongères qui soient pour diaboliser les véganes — en les caricaturant en « idiots utiles du capitalisme industriel » qui ne pourraient pas se passer de produits ultra-transformés et sur-emballés. Le pire, c’est que ça marche. Je ne voudrais pas prendre mon cas pour une généralité mais soyons concrets : je suis végétarien depuis six ans et végétalien depuis près de deux ans et je n’ai jamais acheté de produits industriels végétaux émanant de multinationales ou de start-ups de l’agrobusiness. Jamais. Je vais au marché, j’y trouve des fruits et légumes — pas assez bio à mon goût, mais on n’est pas gâtés à La Réunion sur ce plan — et de l’épicerie dans les supermarchés du coin. J’ai quelques fruits d’appoint dans mon jardin, on fait notre tempeh [aliment fabriqué à partir de fèves de soya fermentées, ndlr], notre tofu artisanal de temps en temps… Et pour ceux qui m’imagineraient famélique, je viens de faire un bilan sanguin : zéro carences de quoi que ce soit et je pratique du sport assez intensivement (rugby, trail, natation…). Bref ! La situation n’est probablement pas la même sous toutes les latitudes et avec toutes les organisations politiques du globe. Mais quand bien même il faudrait faire venir certaines denrées inaccessibles localement de plus loin, étant donné que la part du transport a une contribution minime sur l’impact d’un produit (la part du transport dans l’émission carbone d’un produit représente environ 5 % du total), la plupart des produits végétaux importés polluent moins que les produits animaux locaux sur l’ensemble de leur cycle de vie. Le mieux, de très loin, reste de manger des produits végétaux locaux comme les lentilles ou le blé. Simple, basique.

Pierre Madelin : Quid de cette autre objection de plus en plus courante : l’abolition pure et simple de l’élevage, même si elle entraînerait sans doute de nombreux bénéfices écologiques, nous condamnerait malheureusement à un modèle agricole dépendant des intrants issus des combustibles fossiles — car il ne serait pas possible de se passer de ceux-ci en même temps que des intrants d’origine animale. Peut-on sérieusement envisager à court terme de se passer des fertilisants organiques issus de l’élevage ?

« On diabolise les véganes en les caricaturant en

idiots utiles du capitalisme industrielqui ne pourraient pas se passer de produits ultra-transformés et sur-emballés. »

Jean-Marc Gancille : Un peu d’agronomie pour commencer. En réalité, l’azote excrétée par les animaux provient à la base des aliments qu’ils ont ingérés. À ma connaissance, une vache est un animal hétérotrophe qui ne « produit » pas d’azote tout seul. Il faut bien comprendre que c’est un flux de recyclage. Il n’y a que deux sources d’entrées dans l’agrosystème : la fixation symbiotique3 et les engrais azotés. Les autres flux ne sont que des flux de recirculation, que ce soit l’azote apporté par le fumier, le compost ou les résidus de culture. Au tout départ, cet azote provient des plantes qui l’ont absorbé soit par la fixation minérale, soit par la fixation symbiotique. Donc si on veut réduire les engrais azotés, la question est de remplacer une source primaire d’azote par une autre source primaire d’azote. C’est donc le sujet de la fixation symbiotique qui pose directement la question de la surface en légumineuse à développer. Si on n’augmente pas la fixation symbiotique, on ne fonctionne qu’avec des flux de recirculation, or il y a des déperditions importantes (au minimum 10 % chaque année).

En quelques années on perdrait l’essentiel de l’azote apporté par les déjections de l’élevage. Si on ne compense pas ces pertes, on diminue la production agricole. Si on ne veut pas compenser ces pertes par des engrais azotés, il faut donc développer les légumineuses. Si on fait le calcul, on constate que si on veut massifier l’agriculture biologique, la fumure animale ne peut fournir qu’une partie seulement des apports d’azote. Il faut de toute façon des exploitations d’agriculture biologique sans élevage qui intègrent beaucoup de légumineuses. Par ailleurs, si on tient absolument aux fertilisants organiques, je n’y vois pas d’inconvénient. Des ruminants libres et réensauvagés, qu’on ne massacrerait pas comme bon nous semble, ne s’opposeraient pas selon moi à ce qu’on leur pique de temps en temps leurs excréments. Question d’organisation.

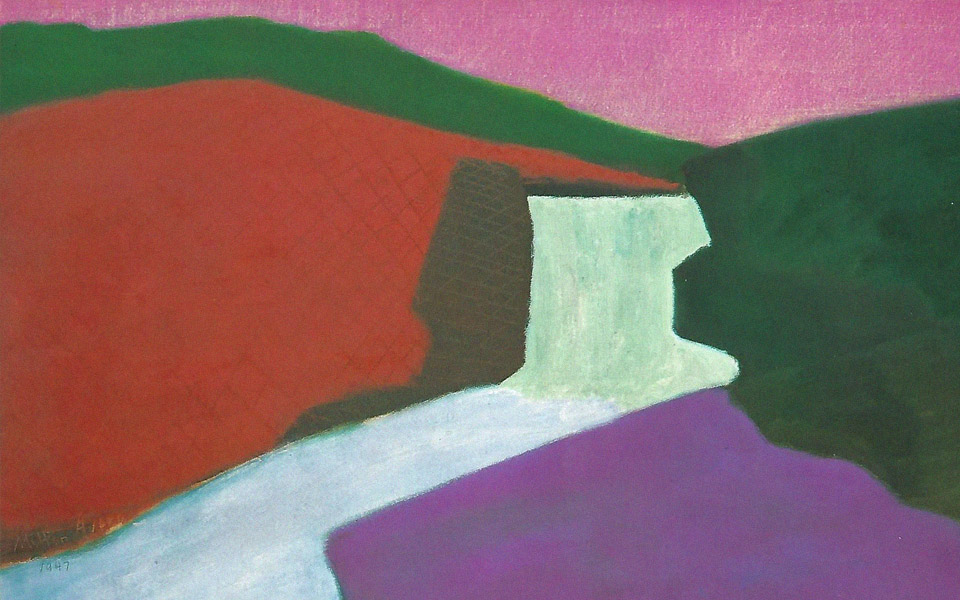

[Milton Avery]

Pierre Madelin : En quoi l’arrêt de la consommation de viande serait un enjeu écologique plus important que la dénumérisation ou le renoncement à la voiture individuelle, pour ne prendre que ces exemples ?

Jean-Marc Gancille : Déjà parce que l’élevage est le principal poste d’émissions de gaz à effet de serre planétaires toutes sources confondues. Le chiffre de 14,5 % des émissions totales avancé par la FAO [Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture] et régulièrement repris par les médias se base sur des données anciennes. Il est de plus en plus remis en question par de nombreux chercheurs, qui pensent que l’impact de l’élevage aujourd’hui est largement supérieur (jusqu’à 87 % d’après Climate Healers, en passant par 51 % d’après le Worldwatch Institute). Le principal problème des estimations de la FAO est le manque de prise en compte du potentiel stockage de carbone qu’on aurait en abandonnant l’élevage (environ 750 gigatonnes sur trente ans), ainsi qu’un pouvoir de réchauffement global du méthane à cent ans. Ces estimations sous-estiment de manière majeure l’impact de l’élevage. Mais indépendamment de ces calculs d’experts sur le poids relatif des énergies fossiles versus l’élevage dans la responsabilité du péril climatique, le véritable enjeu est à mes yeux dans notre capacité à ne plus dépendre de l’un ou l’autre de ces problèmes. Et là, l’avantage est largement et incontestablement à l’arrêt de la viande.

Je m’explique. Nous sommes tous englués jusqu’au cou dans les énergies fossiles. La souveraineté des nations, l’efficacité des entreprises, le confort et la santé des individus en dépendent. Tout le système est bâti sur leur disponibilité et leur abondance. Tout se tient. Au niveau individuel, se passer de smartphone ou d’ordinateur, vivre sans voiture, refuser les technologies modernes de soin, etc., a des conséquences majeures sur l’efficacité professionnelle, les liens sociaux, la santé et les revenus que l’accès à l’énergie conditionne invariablement. Vouloir s’affranchir d’une vie à haute intensité énergétique — qu’implique notre mode de vie occidental — suppose une marginalité que peu de gens sont prêts à assumer. Dans les ZAD, sûrement, mais ailleurs ? Les efforts individuels se résument le plus souvent à des gestes symboliques sans grands effets.

« Les efforts individuels se résument le plus souvent à des gestes symboliques sans grands effets. »

Dans cette matrice qui nous tient tous, il n’y a finalement pas de moyen plus puissant pour avoir véritablement un impact écologique et éthique positif que de ne plus manger d’animaux. Renoncer définitivement à ces protéines, deux à trois fois par jour et 365 jours par an, n’aura aucun effet sur notre travail, nos relations sociales, nos conditions de vie, notre santé, notre citoyenneté au quotidien, mais ça réduit de façon absolument colossale notre empreinte climat et biodiversité, indépendamment de toute considération liée aux énergies fossiles. C’est simple, faisable du jour au lendemain, sans aucun investissement pécuniaire, sans rien perdre de son confort de vie. Et cerise sur le gâteau : ça épargnera chaque année des milliers de milliards d’animaux innocents qui aimeraient bien qu’on les prenne pour autre chose que des calories (inutiles).

Pierre Madelin : Il me semble que vous êtes favorable à des politiques de conservation de la nature qui laisseraient une place au réensauvagement et à la libre évolution. Pourriez-vous revenir sur ces formes de protection et nous dire en quoi, là aussi, un régime alimentaire végan vous semble indispensable pour les mettre en place ?

Jean-Marc Gancille : On se rend difficilement compte des surfaces gigantesques qu’accapare l’élevage au plan mondial. Avec 40 millions de km2, celui-ci occupe pourtant bien 27 % des terres émergées contre 1 % pour les zones construites (villes et les infrastructures). C’est plus que les forêts (26 %), les terres stériles (déserts, plaines salées et roches : 19 %) et les glaciers (10 %). L’élevage occupe 40 % des terres cultivables dites arables, qui pourraient aisément être reconverties au profit des cultures végétales pour l’alimentation humaine. Pour le reste ce sont 1,3 milliard d’hectares qu’on pourrait libérer de l’élevage, soit 10 % des terres émergées, pour les rendre aux animaux sauvages de différentes façons : réensauvagement, libre évolution, sanctuaires…

[Milton Avery]

Pierre Madelin : En tant qu’écologiste, quel regard portez-vous sur le courant antispéciste RWAS, qui considère que non seulement les humains doivent cesser de consommer des produits d’origine animale, mais qu’ils doivent intervenir activement dans la nature pour protéger les proies de leurs prédateurs ?

Jean-Marc Gancille : C’est un courant ultra-minoritaire, lui-même divisé en de multiples sensibilités plus ou moins radicales, dont certaines sont assez délirantes. À ce stade, ce ne sont que des expériences de pensée émanant de chercheurs se réclamant de la philosophie morale qui s’interrogent sur les mesures qui pourraient être prises dans la nature pour prévenir et limiter la souffrance des animaux sauvages. Ces réflexions restent extrêmement théoriques. Et pour cause : la complexité des écosystèmes empêche de déterminer si une intervention serait bénéfique une fois tenu compte de tous ses effets potentiels. Personne ne s’y aventure. Le risque d’agir comme des apprentis sorciers me semble bien réel. Pour autant, il existe une grande ambivalence dans notre relation aux animaux et on aurait tort de s’interdire de réfléchir aux moyens de réduire la souffrance consécutive à nos comportements et à introduire plus de cohérence dans nos agissements. Dans mon domaine d’activité, par exemple, je suis toujours stupéfait de voir des activistes et des scientifiques pointer du doigt les ravages de la pêche sur les cétacés tout en continuant à consommer du poisson provenant des pêcheries qu’ils dénoncent. Autre exemple : chaque échouage de mammifère marin à La Réunion suscite invariablement une grande émotion et la population dans son immense majorité appelle à tout mettre en œuvre pour sauver l’animal en difficulté… en fermant les yeux sur les milliers d’animaux qui dans le même temps passent par l’abattoir à quelques kilomètres de là. Y aurait-il une différence de valeur entre la vie d’une truie et celle d’une baleine ? Moralement et scientifiquement, aucune. Totale schizophrénie.

Les sciences de la conservation elles-mêmes méprisent aussi très souvent les intérêts des animaux au nom de « la sauvegarde de la biodiversité ». Les plans de préservation in situ — au sein des milieux naturels — nécessitent régulièrement de capturer, transporter, stériliser, piéger, empoisonner ou abattre des animaux appartenant à des populations jugées surabondantes, non indigènes, envahissantes ou nuisibles, au mépris de la souffrance infligée, et quand bien même ces stratégies montrent clairement leurs limites.Tant qu’on regardera le monde avec des lunettes uniquement teintées d’écologie et de biologie, on verra « la nature » comme un écosystème prétendument équilibré par l’intérêt des espèces qui y évoluent, dans lequel il est légitime de prélever celle-ci au profit de telle autre, en compensant ici et régénérant là, selon une comptabilité froide et arbitraire qui n’a éventuellement de sens que pour les humains qui la déterminent. On voit bien aujourd’hui l’échec total de cette vision.

La seule vision qui puisse désormais enrayer l’effondrement de la biodiversité est de considérer les espèces pour ce qu’elles sont. Non plus des agrégats d’individus anonymes mais des collectifs de personnes sensibles et conscientes ayant autant légitimité que les humains à vivre leur vie, dont la dégradation des habitats et le massacre des populations par la chasse, la pêche, le trafic et l’élevage contreviennent aux intérêts fondamentaux de tous les êtres vivants sur cette planète. Sans écologie antispéciste, sans conservation compassionnelle, sans modes de vie débarrassés de l’exploitation animale, sans considération réelle pour les animaux non-humains, il n’y aura pas d’enrayement de ce déclin ininterrompu du « vivant » — qui finira par nous emporter.

[lire le cinquième volet | « Capitalisme industriel et révoltes animales »]

Illustrations de bannière et de vignette : Milton Avery

- Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur ou le bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie.[↩]

- Le carnisme désigne une idéologie qui justifie la consommation de chair animale par les humains.[↩]

- Phénomène biologique dû à des bactéries (Rhizobium) vivant en symbiose sur les racines des légumineuses, ayant pour conséquence la transformation de l’azote de l’air en azote organique utilisable par la plante.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec l’Atelier Paysan : « Aller vers une socialisation de l’alimentation », mai 2022

☰ Lire notre entretien avec Pierre Madelin : « Il existe des possibilités réelles de désertion », décembre 2020

☰ Lire les bonnes feuilles « Élisée Reclus : les animaux, ces autres exploités », Roméo Bondon, décembre 2020

☰ Lire notre entretien avec Jean-Marc Gancille : « Sixième extinction de masse et inégalités sociales sont liées », novembre 2020

☰ Lire notre entretien avec Jérôme Segal : « Qui sont les animaux ? », avril 2020

☰ Lire notre entretien avec Dalila Awada : « Si la justice exclut les animaux, elle demeure partielle », décembre 2019