Entretien inédit | Ballast | Série « Littérature du travail »

La classe ouvrière est, de nos jours, reléguée à la marge — des grands médias comme des discours politiques français. Le XXe siècle l’a pourtant vue occuper un rôle majeur. Ses grèves, ses luttes et ses organisations syndicales ou politiques ont suscité à la fois l’optimisme et la peur : l’idée que les ouvriers et les ouvrières puissent chambarder l’ordre social était alors dans bien des têtes. Dans son ouvrage L’Espoir et l’effroi, Xavier Vigna, historien et professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Nanterre, est revenu sur les nombreuses productions écrites, étatiques comme ouvrières, qui révèlent ce double mouvement. Éliane Le Port, historienne et membre de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail, s’est quant à elle intéressée, avec Écrire sa vie, devenir auteur, au chemin qui a conduit des travailleurs à s’emparer du témoignage, de la littérature et de l’écriture collective depuis le milieu du siècle dernier. Nous les faisons dialoguer dans ce deuxième volet de notre série consacrée à la littérature du travail.

[premier volet : « J’ai quitté les rondes paisibles — journal d’un ouvrier »]

Éliane Le Port : Dans un contexte d’industrialisation et de révolutions, l’écriture ouvrière prend en effet, au XIXe siècle, une ampleur qu’elle n’avait pas jusqu’alors. Des poètes-ouvriers émergent, des autobiographes témoignent de leur métier, de leur formation intellectuelle et de leur parcours politique, des ouvriers se font également théoriciens de la classe ouvrière, d’autres laissent des traces écrites dans les journaux ouvriers, etc. Au XXe siècle, ouvriers et ouvrières ont continué à écrire, en grand nombre et dans des formes variées. Dans mon travail, je me suis intéressée aux récits publiés depuis 1945, parmi lesquels on trouve essentiellement des témoignages individuels (autobiographies, récits d’expériences, romans autobiographiques, journaux, recueils de poèmes), mais aussi des ouvrages collectifs ou encore des récits rédigés à partir de l’interview d’un travailleur ou d’une travailleuse. En ce qui concerne ces récits, on ne peut pas parler d’une écriture « au travail » car celle-ci se pratique rarement sur les lieux du travail. En revanche, c’est une écriture qui évoque le travail (lieu, activité, gestes, dureté des conditions, sociabilités, grèves, chefs, etc.) et qui permet de documenter bien d’autres aspects des vies ouvrières. Pour l’ensemble de celles et ceux qui écrivent, il s’agit tout d’abord de témoigner d’un univers socio-professionnel, de relater une expérience militante : en somme, de raconter ce qu’ils nomment la « réalité » ouvrière, à l’usine, à la mine ou sur un chantier. Ce que j’ai pu vérifier au cours de mon enquête orale auprès d’écrivains-ouvriers et ouvrières, c’est que rédiger un récit sur une séquence de vie plus ou moins longue répond également à une appétence pour l’écriture, un goût installé dès l’adolescence.

Xavier Vigna : Pour compléter le propos d’Éliane, que je partage, j’ajouterais deux choses. La première porte sur la dimension agonistique1 de l’écriture. Il me semble qu’il y a souvent dans la prise d’écriture un refus et une revendication : la revendication d’une capacité à prendre la parole, à penser contre le préjugé de classe — selon lequel les ouvriers sont des brutes, des sots, des alcooliques. Et donc le refus de cette assignation. Ce point avait été souligné dès les années 1970 par Rancière. Il me semble absolument majeur. La seconde porte sur la dimension proprement littéraire de ces textes. C’est en lisant la correspondance de Georges Navel avec le philosophe Bernard Groethuysen que cette quête du littéraire est la plus clairement explicitée, et il faut l’étendre. Je soutiendrais donc la thèse que ces hommes et ces femmes veulent aussi bien écrire, et faire œuvre non pas simplement testimoniale, mais littéraire. Bien évidemment, cette quête ne signifie pas sa réussite, mais il me semble qu’il vaut la peine d’y prêter attention.

Vous placez l’authenticité du récit ouvrier au centre de sa réception, par le milieu éditorial, médiatique, politique ou sur son lieu de travail. « Écrire vrai », est-ce l’unique critère qui rend légitime cette prise d’écriture, que ce soit auprès du public ou des camarades de labeur ?

« Ces hommes et ces femmes veulent aussi bien écrire, et faire œuvre non pas simplement testimoniale, mais littéraire. [Xavier Vigna] »

Xavier Vigna : Il me semble qu’il faut insister sur la double dimension du projet. L’authenticité est constamment revendiquée, avec le souci de restituer une expérience vécue singulière et marquante. C’est d’ailleurs toujours ainsi que la littérature ouvrière est éditée puis lue, y compris par les historiens du travail. Mais les auteurs veulent aussi bien écrire, et s’efforcent de correspondre aux canons qu’ils pensent être ceux de la littérature.

Avez-vous un exemple à l’esprit ?

Xavier Vigna : Un des exemples les plus bouleversants, à mes yeux, de cette double ambition sont les Carnets de Charles Debarge. Un mineur communiste résistant mort au combat en 1942. Ses carnets montrent une maîtrise très incertaine de l’orthographe et de la syntaxe, et, pourtant, Debarge multiplie les usages du passé simple dans ses récits — sans doute comme on le lui a, plus ou moins bien, appris à l’école élémentaire. Il cherche à écrire correctement même s’il ne sait pas le faire. Et la publication de ses carnets par les Éditions sociales en 1951 est un véritable scandale : le texte est purement et simplement travesti. On devrait d’ailleurs procéder à une édition critique de ses Carnets qui sont un document tout à fait passionnant.

Éliane Le Port : L’authenticité de l’écriture ouvrière est une question très complexe. Elle renvoie au témoignage en général, quelles que soient les expériences et les époques. C’est une question qui se trouve au cœur de la littérature prolétarienne née au milieu des années 1920, un courant animé par Henry Poulaille. Une des questions qu’il pose est alors : « Qui est le plus légitime pour raconter les mondes ouvriers ? » Un des représentants de ce mouvement, l’historien militant Michel Ragon, ne cesse de discuter le problème de la « pureté » de l’écrivain-ouvrier : faut-il avoir des origines populaires pour raconter un vécu ouvrier ? faut-il avoir vécu la condition ouvrière pour témoigner de celle-ci ? qu’en est-il des transfuges de classe ? etc. Alors que cette forme de littérature prolétarienne s’efface progressivement à partir des années 1950, la question de l’authenticité et celle de la vérité continuent de circuler dans les écrits ouvriers : dans les paratextes2, les travailleurs et les travailleuses assurent à leurs publics qu’ils ont produit une œuvre vraie, réelle. De leur côté, les éditeurs inscrivent très régulièrement sur les quatrièmes de couverture l’authenticité de l’auteur, en précisant qu’il s’agit bien d’une écriture de travailleur et non celle d’un « intellectuel » ou de ceux que Michel Ragon nomme les « littérateurs », une allusion aux romanciers naturalistes qui ont écrit sur la classe ouvrière. Les énonciations dans les textes eux-mêmes sur « l’authentique ouvrier » et sur la vérité qui en découlerait établissent une sorte de pacte de lecture implicite entre les publics de lecteurs et de lectrices et les auteurs-ouvriers. De façon plus rare, certains auteurs disent toute leur difficulté à raconter le réel ouvrier, à produire un récit de vérité sur la condition ouvrière, en somme à être un « bon témoin », et donc un porte-parole du groupe.

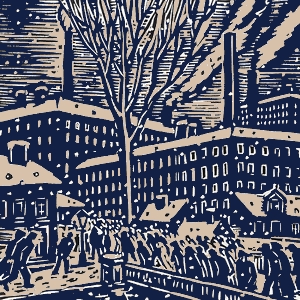

[Franz Masereel]

Devenir porte-parole implique-t-il de viser une forme d’exhaustivité de l’expérience laborieuse dans le récit ?

Éliane Le Port : « Écrire vrai » pose une autre question, celle de savoir ce qui peut s’écrire et ce qui ne peut pas s’écrire quand on écrit au nom d’un groupe. Il y a des autorisations à dire et des interdits de dire, en somme. En examinant la correspondance d’un auteur, Louis Oury, avec son éditeur Jean Freustié, en rencontrant des auteurs et des autrices qui m’ont parlé des réceptions très difficiles auprès de leurs collègues d’usine, j’ai réalisé que les écrivains, consciemment ou inconsciemment, effectuent des arbitrages, au moment où ils rédigent, entre les faits qu’il est possible de partager avec le lecteur et ceux qui ne peuvent figurer dans le témoignage. Si la vérité constitue l’une des principales garanties données aux lecteurs, les réceptions qui se passent mal montrent donc que celle-ci ne peut être révélée sans discernement car l’écriture de témoignage est toujours l’appropriation d’une parole et d’une expérience collectives.

Xavier Vigna : Ces textes peuvent, une fois encore, correspondre aussi à des propos politiques. Hubert Truxler, qui a publié sous un pseudonyme Grain de sable sous le capot, a d’abord rédigé de petits textes qu’il faisait circuler auprès de ses copains, pour les faire rire, pour se moquer des petits chefs de Peugeot à Sochaux dans les années 1980 — et, par-là, pour desserrer la domination. On écrit aussi pour s’émanciper, mais cela passe par le fait de débiner les puissants, de s’en moquer, d’en rire. Dans les journaux d’usine destinés aux camarades de labeur, c’est une veine immense qu’on retrouve dès le XIXe et qui se prolonge ensuite. Évidemment, cette dimension de l’humour pour s’échapper apparaît moins dans les textes publiés sous forme de récits.

Le XXe siècle a été celui d’ouvriers et d’ouvrières perçus comme des épouvantails, objets d’espoir ou bien d’effroi, les membres d’une classe dangereuse ou moteur de l’histoire. Comment leurs propres écrits, ainsi que le choix et le travail sur ceux-ci par le monde de l’édition, ont participé à ces différentes représentations ?

« Les récits des ouvrières amènent d’autres traits identitaires et s’émancipent des discours sur la classe pour se centrer sur les inégalités de genre au travail et dans l’espace domestique. [Éliane Le Port] »

Éliane Le Port : Celles et ceux qui écrivent ont affaire à ce que l’on pourrait appeler les canons de l’identité ouvrière : la dureté des conditions de travail, l’âpreté des vies, la prédilection pour le politique au détriment des mondes privés, la combativité, le sens de la solidarité, etc. Ces images dessinent des modèles d’ouvriers et des modèles de récits à partir desquels et avec lesquels s’écrivent les témoignages. Ce qui est intéressant, c’est d’examiner ce que font les écrivains avec ces canons : est-ce qu’ils les prennent, s’en éloignent, les réadaptent, les refusent ? En réalité, ils et elles ne cessent de s’accommoder avec les images fabriquées. Ce sont souvent des accommodements subtils et complexes. Les récits qui s’éloignent le plus de cette approche « classiste » sont ceux des ouvrières, qui amènent d’autres traits identitaires et s’émancipent des discours sur la classe pour se centrer sur les inégalités de genre au travail et dans l’espace domestique.

Les attentes des éditeurs par rapport à l’écriture ouvrière varient selon les époques et les représentations à l’œuvre sur les mondes ouvriers. Celles et ceux qui écrivent perçoivent très bien ces attentes et peuvent penser leur récit en fonction de celles-ci. Colette Basile, une ouvrière dont je n’ai pas pu retrouver la trace, publie en 1975 un roman autobiographique3 sur sa vie d’usine : un récit très mal accueilli par ses collègues. Dans un second témoignage4, elle raconte l’écriture de ce premier récit et livre des détails précieux sur ses pratiques d’écriture, mais aussi sur la matérialité de l’écrit (la table, la machine à écrire, le dictionnaire, etc.). Elle évoque également le long processus d’édition de son manuscrit, après plusieurs refus. Dans les choix d’écrivain qu’elle effectue, elle se cale sur les succès récents d’une littérature populaire, qu’elle lit et connaît très bien, ces récits de vie qui rencontrent beaucoup de succès dans les années 1970 et donnent lieu à de nombreuses collections. Colette Basile, pour justifier sa démarche d’écriture, cite notamment Papillon d’Henri Charrière, Élise ou la Vraie Vie de Claire Etcherelli ou encore Les Prolos de Louis Oury.

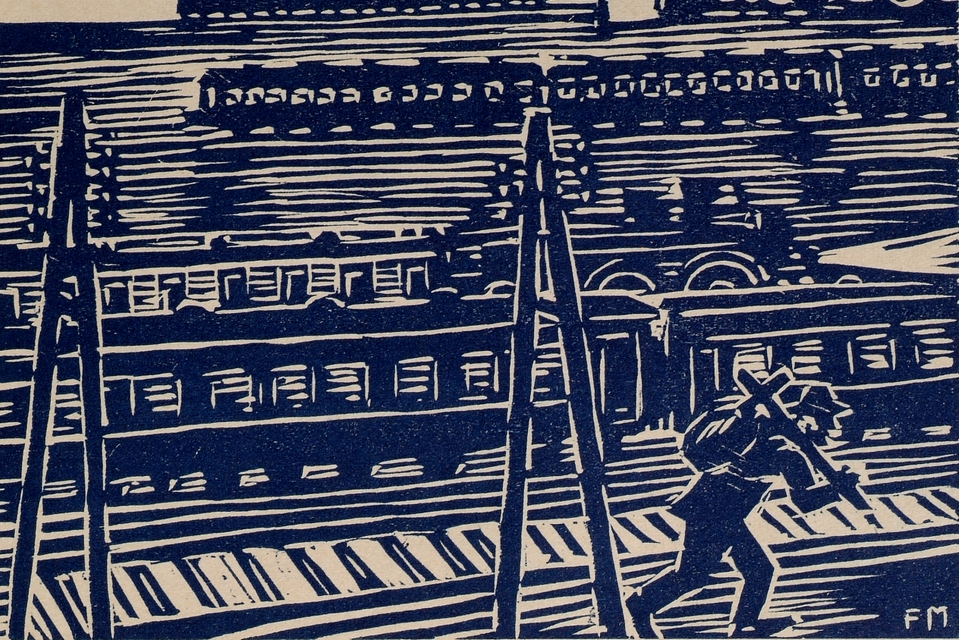

[Franz Masereel]

Pour que des manuscrits soient publiés et identifiés comme relevant de la littérature ouvrière, faut-il que leurs auteurs et autrices fassent valoir à la fois une filiation littéraire et un ancrage de classe ?

Éliane Le Port : En ce qui concerne la construction de figures ouvrières emblématiques, la collaboration d’écriture entre le mineur Augustin Viseux et l’éditeur Jean Malaurie est tout à fait exemplaire. En 1979, à l’âge de 70 ans, Augustin Viseux est sollicité par l’éditeur pour écrire un récit sur la mine qui sera publié dans la collection Terre Humaine, chez Plon5. Leur collaboration dure plus de dix ans, pendant lesquels Augustin Viseux se livre à un travail d’écriture et de réécriture sous le contrôle de l’éditeur. Jean Malaurie refuse le premier manuscrit, qu’il juge trop gros et dans lequel Augustin Viseux ne fait pas assez figurer son histoire personnelle. L’ancien mineur reprend son texte et parvient à livrer, à travers la narration de son parcours, une étude ethnographique sur l’univers de la mine et la vie des mineurs dans le nord de la France. Avec ce livre, Augustin Viseux est érigé en symbole d’une profession et en porte-voix de la mémoire d’un groupe professionnel tout entier. Pourtant, ce récit témoigne d’abord et avant tout d’une ascension sociale et professionnelle d’exception, celle d’un galibot (apprenti mineur) devenu ingénieur à l’âge de 36 ans. C’est l’une des particularités de l’écriture ouvrière que d’ériger certains auteurs en porte-parole du monde ouvrier alors que leur parcours les distingue du lot commun, et peut les avoir éloignés des itinéraires professionnels dont ils se revendiquent encore.

Xavier Vigna : Il faut insister, aussi, sur la revendication de respectabilité. En écrivant et en écrivant bien, avec soin voire avec style, ces auteurs veulent montrer qu’ils sont aussi capables de déplier un récit ou de raisonner. Par ailleurs, ces textes peuvent déconstruire ces clichés en insistant sur la vie privée, la part intime et fragile. Dans son autobiographie intitulée Lise du plat pays, Lise Vanderwielen évoquait sans fard une vie amoureuse qui au départ s’avérait très décevante. De même, Daniel Martinez, dans Les Carnets d’un intérimaire, soulignait la manière dont le travail, sa dureté, les salaires maigres venaient saper son couple. Plus largement, la classe ouvrière se trouve toujours en butte au mépris de classe. Au XIXe, c’était l’alcoolisme, les mœurs les plus dissolues. Il suffit de relire Zola pour mesurer à quel point ce qu’il écrit des mineurs est travaillé par ce mépris : un groupe tout entier livré à ses instincts. En Angleterre, c’est encore plus terrible puisque la classe ouvrière est littéralement présentée comme sentant mauvais ! Il faut lire ou relire sur ce point ce qu’écrit George Orwell dans Le Quai de Wigan. Ce mépris n’a jamais disparu et se recompose autour de la violence, de la bêtise, etc. Rappelez-vous quand Macron, alors ministre de l’Économie, avait parlé d’ouvrières d’un abattoir en Bretagne comme étant des illettrées, des ricanements de François Hollande sur les « sans dents »… Précisément, la prise d’écriture, par des gens qu’on dit « bêtes », incapables de raisonner, sujets à leurs « instincts » les plus bas, est une manière de refuser cette assignation. D’ailleurs, comme Rancière l’a montré, les auteurs ouvriers citent dès les années 1830 les bourgeois pour les réfuter, c’est-à-dire administrent intellectuellement la preuve que ces bons auteurs se trompent et qu’eux, les ouvriers, peuvent et savent raisonner. Cette dimension de la prise d’écriture n’a pas disparu, à mon sens, tant le mépris de classe perdure, et tant les ouvriers sont sommés de se taire, au travail comme dans la vie publique.

Les années 1980 sont celles d’un basculement. La « centralité ouvrière sombre » écrivez-vous, Xavier Vigna. Passe-t-on des récits aux souvenirs, des témoignages aux archives, celles-ci plus facilement appropriables par des personnes étrangères au monde ouvrier ?

« La prise d’écriture, par des gens qu’on dit

bêtes, incapables de raisonner, sujets à leursinstinctsles plus bas, est une manière de refuser cette assignation. [Xavier Vigna] »

Éliane Le Port : Xavier le montre en effet très bien dans L’Espoir et l’effroi : la centralité politique du monde ouvrier prend fin à la fin des années 1970. Cette crise s’accompagne d’une dégradation de l’image du monde ouvrier, longtemps considéré comme le cœur de la société française et désormais marqué par la disqualification et l’occultation. Pourtant, cette image d’un basculement du groupe ouvrier de la centralité vers la périphérie n’est pas présente dans la production des témoignages ouvriers : la crise des représentations ne donne pas lieu à une déprise de la parole ouvrière. Pour s’en tenir à l’écrit, il y a autant de témoignages publiés entre 1980 et 2015 qu’il n’y en a entre 1945 et la fin des années 1970. La classe ouvrière est marginalisée dans les médias, la préoccupation pour le monde ouvrier a cessé d’imprégner la vie politique, la désindustrialisation a des conséquences très dures pour les ouvriers et les ouvrières, mais ceux-ci continuent d’écrire sur leur quotidien, ce qui montre des formes de résistance par l’écriture.

Au point de faire disparaître l’expression ouvrière ?

Éliane Le Port : La crise ne fait pas disparaître l’expression ouvrière, mais elle provoque en revanche un repositionnement de celle-ci. Les maisons d’édition « littéraires » qui avaient accueilli des textes depuis les années 1950 se retirent pour la plupart d’entre elles. D’autres éditeurs apparaissent. L’écriture collective ouvrière, née en 1968, est réactualisée dans un contexte de désindustrialisation : des collectifs ouvriers se forment non pas pour évoquer les expériences d’autogestion comme dans les années 1970, mais pour raconter les fermetures d’entreprises et les conséquences de celles-ci sur le travail et sur leur vie. De nombreuses maisons d’édition attendent par ailleurs des textes portant sur la mémoire ouvrière, ce qui permet aux mineurs d’être à nouveau publiés alors que, depuis les années 1960, ils n’intéressaient plus les publicateurs. Le fait que des éditeurs aient de fortes attentes sur la mémoire ne fait pas passer l’écriture, selon moi, des « récits aux souvenirs » car la mémoire est un fait de la littérature ouvrière : on trouve en effet de nombreux témoignages centrés sur la disparition de métiers, des techniques, des industries. Les scripteurs n’ont pas attendu que les éditeurs s’y intéressent pour produire des récits mémoriels. Heureusement, l’attention croissante accordée à la mémoire ouvrière après les années 1980 n’empêche pas l’advenue de maisons d’édition qui publient des récits centrés sur le quotidien du travail et sur le devenir politique de la classe ouvrière — je pense à Agone, à l’Insomniaque ou encore aux Éditions libertaires. Jean-Pierre Levaray, au tournant des années 2000, produit par exemple une œuvre importante sur la souffrance au travail : un thème porteur qui illustre également le déplacement des attentes éditoriales.

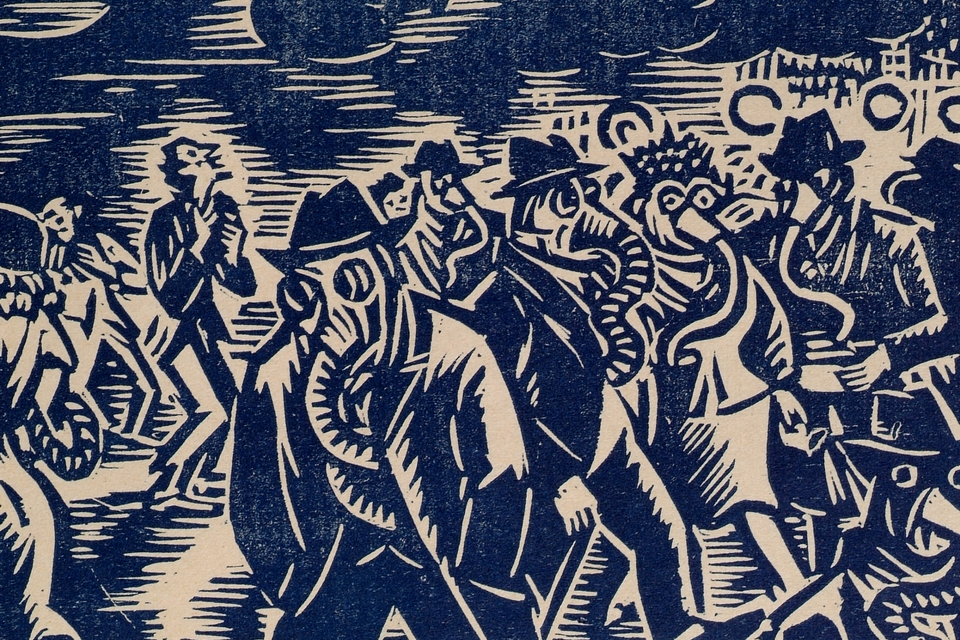

[Franz Masereel]

Xavier Vigna : Avec la fin de la centralité ouvrière, on a exhibé la « beauté du mort » dont parlait l’historien et philosophe Michel de Certeau. C’est le livre de Viseux sur les mineurs qu’évoque Éliane, ou Cœur d’acier, le témoignage de Marcel Donati sur les sidérurgistes de Lorraine. Deux ouvrages qui célèbrent des professions sur le point de sombrer et qui pouvaient correspondre à une certaine figure ouvrière héritière du XIXe siècle. Et, en parallèle, les récits proprement militants de l’émancipation par l’engagement deviennent plus rares, voire disparaissent, parce que l’usine ou le travail ouvrier ne sont plus les lieux d’un futur à transformer et à bâtir. Des auteurs écrivent aussi pour raconter comment ils essaient très simplement de se sauver, d’échapper à la rage ou au désespoir par l’écriture.

Les transformations sociales des trois dernières décennies ont relégué les ouvriers et les ouvrières à la périphérie. Quelles sont les manières, aujourd’hui, de continuer de rendre compte de leur place ? Retrouve-t-on les mêmes préoccupations d’écriture dans les classes laborieuses ?

Éliane Le Port : Les modalités qui permettent de rendre compte de la place des mondes ouvriers n’ont jamais cessé d’évoluer, c’est le propre de cette histoire. Depuis une vingtaine d’années, outre l’écriture de témoignage qui se poursuit (même si les publications sont rares), le roman graphique adapté de témoignages ouvriers (Putain d’usine, de Jean-Pierre Levaray et Efix), décrivant des expériences politiques et culturelles (Lorraine cœur d’acier de Tristan Thil et Vincent Bailly, en 2021) ou s’emparant d’un épisode mémoriel (Les Docks Assassinés de Roger Martin et Mako, en 2016), occupe une place de plus en plus importante dans le champ éditorial. Par ailleurs, depuis une trentaine d’années, beaucoup d’écrits ouvriers, le plus souvent collectifs, ont concerné les processus de désindustrialisation ou les conséquences de celle-ci. Parmi les initiatives qui se poursuivent encore aujourd’hui, on trouve aussi des pièces de théâtre dont le montage engage des collaborations entre ouvriers, ouvrières et acteurs appartenant à d’autres mondes sociaux et culturels, notamment des écrivains, journalistes, metteurs en scène, etc. Les ouvrières sont d’ailleurs plus partie prenante de ce type de production culturelle que ne le sont les ouvriers.

« L’écriture produite par l’expérience politique et sociale qu’a représenté le mouvement des gilets jaunes me semble très intéressante de ce point de vue. [Éliane Le Port] »

Enfin, pour saisir la continuité de l’écriture, il est important, je crois, de déplacer nos regards afin d’interroger certaines expériences qui montrent encore la capacité des acteurs populaires à témoigner des mondes ouvriers, passés et présents. L’écriture produite par l’expérience politique et sociale qu’a représenté le mouvement des gilets jaunes me semble très intéressante de ce point de vue. Sur les aspects revendicatifs du mouvement, il existe de nombreux cahiers de doléances qui constituent des documents précieux sur l’écriture ouvrière. Des sociologues ont d’ailleurs commencé à travailler sur ces textes. Par ailleurs, ce mouvement a donné lieu à un certain nombre de récits publiés — individuels et collectifs — qui renseignent sur la lutte elle-même, mais également sur les vies populaires. La plupart de celles et ceux qui ont participé à ce mouvement de contestation relèvent aujourd’hui des classes populaires et non plus de la classe ouvrière, mais beaucoup sont des enfants d’ouvriers et d’ouvrières touchés par la crise de la fin des années 1970, puis par le long processus de désindustrialisation. Il me semble que ces écrits, peu étudiés pour le moment, sont une porte d’entrée pour continuer à questionner les mondes ouvriers (le travail, les pratiques culturelles, les pratiques et repositionnements politiques) et à penser les pratiques scripturaires en milieu populaire. Le fait que ces écrits et livres existent montre par ailleurs la capacité de refus et de résistance d’actrices et d’acteurs qui ne se relèguent pas dans les périphéries dans lesquelles les discours politiques et médiatiques ne cessent pourtant de les pousser.

Avec la parution d’À la ligne, de Joseph Ponthus, on a réédité les textes phares des « établis » — le récit de Robert Linhart en tête — et on est allé piocher dans les fonds éditoriaux une littérature du travail existante, mais plutôt discrète. Le regain d’intérêt pour l’écriture ouvrière ne correspondrait-il pas à une espèce de « fascination » pour une industrie moribonde, pour une figure ouvrière fantasmée ?

Xavier Vigna : D’abord, un mot pour rendre hommage à Ponthus. Et saluer son grand livre. Je voudrais souligner qu’À la ligne opère quelques déplacements qui me semblent intéressants pour analyser ces phénomènes de fascination et de répulsion. Joseph écrit sur des usines de conserverie et un abattoir, qui ne sont pas des lieux canoniques de la production, mais d’abord des espaces relégués de la transformation. Il travaille autour de Lorient, en Bretagne, qui n’est pas considérée comme une région industrielle classique, à l’instar du bassin stéphanois ou du Nord-Pas-de-Calais. En outre, Joseph travaillait dans ces usines non pas pour faire la révolution ou témoigner au sujet de la classe ouvrière, mais pour gagner (mal) sa vie. Bien évidemment, il avait de solides convictions, mais l’usine n’était pas un terrain d’épreuve dans son texte. C’est presque un non-lieu politique. Enfin, Joseph avait fait le choix du vers libre : il y avait là une revendication proprement poétique tout à fait singulière dans l’histoire des écrits des ouvriers socialisés dans une autre classe sociale. Ponthus est à ma connaissance le premier à écrire en vers libres. Il connaissait et admirait infiniment le Journal d’un manœuvre de Thierry Metz. Il s’agit d’un texte extraordinaire, d’une très grande beauté, avec une langue évidée, rongée par le désespoir. Ce texte est d’ailleurs rangé aujourd’hui, non plus dans la littérature ouvrière, mais dans la littérature tout court. Comme s’il avait changé de catégorie. Mais, à ma connaissance, ce sont des exceptions. Le plus souvent, c’est une prose classique qui est adoptée.

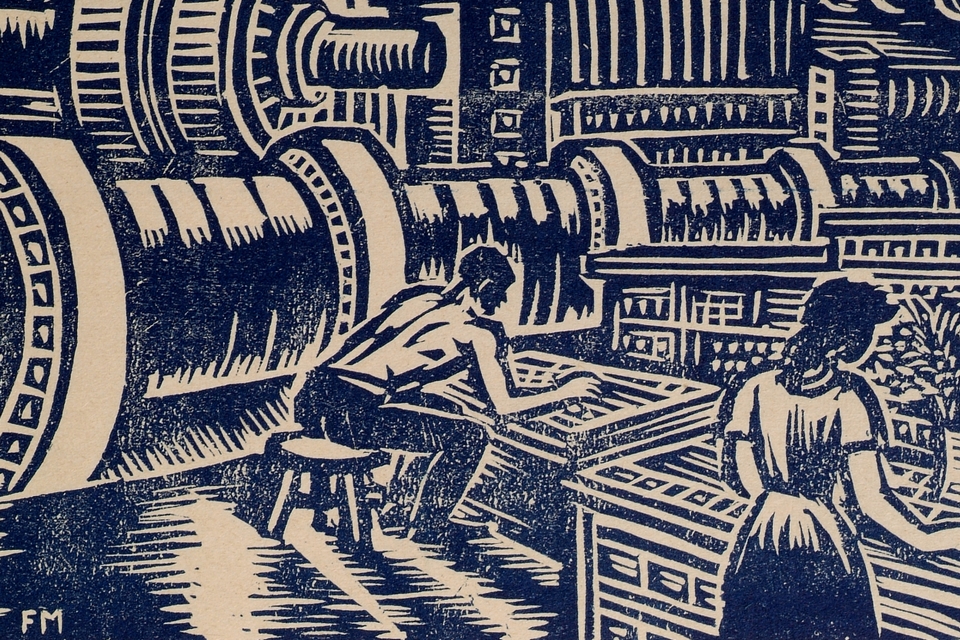

[Franz Masereel]

Éliane Le Port : Je ne suis pas certaine que la réédition de quelques textes ouvriers suite au succès rencontré par le récit de Joseph Ponthus témoigne d’une fascination pour une figure ouvrière fantasmée. Il me semble que, là aussi, le « regain d’intérêt » que vous signalez constitue une constante de l’histoire de la littérature de témoignage ouvrier : quand un auteur-ouvrier rencontre un succès comme ce fut le cas de Joseph Ponthus et est, de ce fait, érigé en porte-parole du groupe, les éditeurs ressortent quelques textes censés témoigner de l’écriture ouvrière. Sauf que ce sont toujours les mêmes ouvrages qui sont érigés en modèles : on trouve systématiquement L’Établi de Robert Linhart, en effet, et La Condition ouvrière de Simone Weil. Ces quelques livres « canonisés » tournent en boucle depuis plusieurs décennies, non seulement dans les librairies, mais aussi dans les manuels scolaires qui évoquent la question ouvrière et celle du travail au XXe siècle.

Que signifie cette réduction ?

Éliane Le Port : Une méconnaissance de la littérature de témoignage. En regard de l’écriture ouvrière produite depuis l’époque moderne, et qui a été importante au XXe siècle, cette méconnaissance ne cesse d’interroger. Le retour de ces mêmes textes dans les espaces médiatiques montre aussi, je crois, l’impossibilité pour les auteurs-ouvriers d’obtenir une place dans l’espace littéraire. Les ouvriers et les ouvrières sont entrés dans le territoire de l’écriture depuis bien longtemps, mais, comme le dit Xavier, « les écrits de celles et ceux qui triment au bas de l’échelle et constituent la classe ouvrière » n’ont pas leur place dans le champ littéraire. Et cela renvoie à une question originelle, celle de l’assignation des ouvriers à écrire sur leurs conditions de vie et de travail, sans possibilité d’aspirer à devenir écrivain. Dans La Nuit des prolétaires, Jacques Rancière rapporte cette phrase que Victor Hugo adresse à un poète ouvrier : « Continuez ; soyez toujours ce que vous êtes, poète et ouvrier, c’est-à-dire penseur et travailleur. » La fonction d’utilité sociale attribuée aux écrits des travailleurs est au cœur des relations entre écrivains-ouvriers et gens de lettres.

Au sein même de l’écriture ouvrière, des disparités apparaissent. Quels sont les récits laissés à la marge, les mémoires oubliées, ce qui n’intéresse pas les éditeurs ?

« Il y a dans l’histoire de l’écriture ouvrière des récits qui sont laissés à la périphérie, et ce à toutes les époques. [Éliane Le Port] »

Éliane Le Port : Il y a dans l’histoire de l’écriture ouvrière des récits qui sont en effet laissés à la périphérie, et ce à toutes les époques. Pour essayer de comprendre ce qui n’est pas pris et pourquoi, les récits publiés à compte d’auteur ou auto-édités constituent une porte d’entrée intéressante. Car les auteurs ont d’abord sollicité des maisons d’édition et c’est en ultime recours qu’ils ont finalement choisi l’édition à compte d’auteur, pour les plus aisés financièrement, ou l’auto-édition, c’est-à-dire le fait de faire imprimer son manuscrit et de diffuser soi-même le livre. Les raisons du recours à une forme de publication alternative sont variables. Elle peut s’expliquer par une trop grande discordance entre les attentes éditoriales et l’écrit ouvrier ; le manuscrit peut nécessiter un travail de réécriture jugé trop important par un éditeur ; une autre raison, plus courante, concerne la longueur des textes. Georges Fontane, un mineur, rédige un récit autobiographique entre 1960 et 1970 puis l’envoie à plusieurs éditeurs parisiens, qui le refusent en raison de son volume. Il l’élague d’une centaine de pages mais aucun éditeur ne donne suite. Fontane finit par auto-éditer son manuscrit en 1971. Dans le cas de cet auteur on peut s’étonner des refus successifs qu’il a essuyés, car son récit est remarquable : c’est une écriture narrative très poétique, les évocations de la mine sont très originales, et Fontane offre un témoignage, rare, sur l’univers de la mine dans les Cévennes et non dans le Nord de la France. L’autre raison qui peut expliquer cette impossibilité est le fait qu’il est mineur et qu’il a écrit un récit « mémoriel » : un genre qui ne retient pas l’attention dans les années 1970. Dans ces années, ce qui intéresse c’est la jeunesse ouvrière, certaines industries et le supposé potentiel révolutionnaire du groupe ouvrier — alors que les écrits de l’industrie automobile sont très attendus, plus aucun mineur n’est édité. Du point de vue des représentations, la corporation appartient déjà au passé, raison pour laquelle un certain nombre d’entre eux ne parvient pas à faire publier leur manuscrit. Les seuls récits de mineurs publiés (par exemple Henri Keller et André Théret) ou réédités (le journal de Constant Malva) dans les années 1970 sont ceux qui véhiculent un discours contestataire sur la mine, pouvant aller jusqu’à la condamnation de la corporation. En revanche, à partir des années 1980, au moment où l’on rentre dans l’ère mémorielle de la classe ouvrière, certains de ces manuscrits qui avaient été refusés par les éditeurs sont enfin publiés parce que le passé ouvrier qu’ils évoquent correspond aux attentes des éditeurs et des lectorats.

La prise de note, voire l’écriture elle-même sur le temps de travail semble relativement répandue. Est-ce qu’on ne peut pas faire un lien avec, par exemple, la culture de la perruque ouvrière (l’utilisation de matériaux et d’outils par un travailleur, sur le lieu de l’entreprise, pendant le temps de travail, dans le but de fabriquer ou transformer un objet en dehors de la production réglementaire de l’entreprise) ? Est-ce que ces minutes arrachées au travail ne sont pas finalement une forme d’émancipation ou de rébellion ?

Éliane Le Port : Je n’avais jamais pensé à ce rapprochement entre l’écriture au travail et la perruque, je le trouve très intéressant. Quelques auteurs le décrivent ainsi, je pense par exemple à Robert Piccamiglio qui, dans une de ses chroniques, Chroniques des années d’usine, raconte que, le soir, il arrive régulièrement à l’usine avec sa machine à écrire. La visibilité qu’il donne à l’outil et à son acte d’écriture relève d’une forme de résistance. De la même manière, Jean-Pierre Levaray, au cours de notre entretien, évoque à plusieurs reprises l’importance prise par l’écriture au travail : la rédaction d’un fanzine musical, l’écriture de tracts et même son premier témoignage Putain d’usine, entièrement rédigé au travail. Ces deux exemples sont intéressants car ce sont des ouvriers qui travaillent la nuit, à un moment où les chefs sont moins présents, et où donc écrire est possible. Les conditions de travail déterminent la possibilité de l’écriture : c’est ce que m’ont signalé plusieurs auteurs, notamment celles et ceux qui précisent qu’ils pouvaient écrire car ils ne travaillaient pas à la chaîne. Hubert Truxler, avec Grain de sable sous le capot, franchit un pas supplémentaire dans cette manière de prendre, par le geste d’écriture, à l’usine, aux patrons et aux chefs. Non seulement il rédige des textes très contestataires sur l’usine Peugeot à Sochaux, mais il parvient, avant l’édition de ses différentes chroniques, à fabriquer des petits manuscrits 100 % Peugeot qu’il fait circuler parmi ses collègues.

[Franz Masereel]

De quelle façon les produit-il ?

Éliane Le Port : Il écrit au dos de feuilles trouvées à l’usine et fabrique ses couvertures à l’aide de cartons dénichés sur place. Il utilise colle et agrafes Peugeot et parvient même à contourner une impossibilité dans l’usine : faire des photocopies. Ici, l’acte transgressif, dans sa dimension scripturaire et matérielle, est une mise en abyme très intéressante de la culture ouvrière de la perruque déplacée vers les pratiques d’écriture. Ces manières de faire engagent des formes de rébellion et montrent des processus d’émancipation. Mais écrire l’usine, c’est aussi écrire à l’usine, indépendamment de tout geste de résistance. Tout d’abord, écrire peut faire partie du travail ouvrier. Beaucoup d’ouvriers militants prennent des notes pendant le travail, mais le réinvestissement de ces notes dans un article de journal ou dans un récit se fait le plus souvent en dehors du lieu de travail. Par ailleurs, au cours de mon enquête, plusieurs ouvriers et ouvrières ont évoqué une écriture mentale au travail, celle qui prépare le manuscrit qu’ils rédigent chez eux. Sylviane Rosière, une ouvrière qui a fait publier un journal numérique qu’elle a tenu pendant un an, explique qu’elle « écrivait en travaillant », c’est-à-dire qu’elle préparait sa chronique quotidienne en observant ce qui se passait dans l’atelier. Charly Boyadjian, un ouvrier dans l’industrie textile dans les années 1970, a une expression similaire pour désigner ce moment d’usine : « Je pouvais aussi écrire dans ma tête », dit-il.

Vous racontez que, souvent, les écrivains ouvriers et les écrivaines ouvrières voient venir à eux d’autres de leurs camarades qui leur proposent leurs textes. Y aurait-il une partie invisible de l’écriture ouvrière, finalement beaucoup plus répandue que ce qu’on croit ?

Xavier Vigna : C’est tout à fait possible, dans la mesure où on m’a proposé quelques textes après L’Espoir et l’effroi. Ça mériterait une enquête sur l’écriture du travail dans les métiers du tertiaire pour savoir si une tradition similaire existe, ou pas.

Éliane Le Port : Il y a incontestablement une partie de l’écriture ouvrière qui n’est pas visible, qu’on ne peut saisir, mais ceci n’est pas spécifique à ces mondes socio-professionnels. Au cours de mon enquête, plusieurs auteurs ont évoqué le fait qu’au moment de la publication de leur livre, ils sont interpellés par des ouvriers qui leur présentent leurs propres écrits. Ce qui est montré, c’est fréquemment de la poésie. Beaucoup d’ouvriers et d’ouvrières, en particulier celles et ceux nés avant ou au tournant de la Seconde Guerre mondiale, ont en effet un goût pour cette forme textuelle. Sur l’écriture non publiée, il faut également penser à l’Association pour l’autobiographie [APA] qui recueille des textes autobiographiques non édités parmi lesquels on trouve une cinquantaine de récits écrits par des personnes appartenant aux classes populaires. Enfin, ce qui me fait penser que l’écriture publiée cache vraisemblablement un phénomène plus ample, c’est l’examen des textes auto-édités que j’ai évoquée. Ces récits indiquent une volonté de la part des auteurs de publier leur témoignage à tout prix afin de lui donner une visibilité publique. Mais ces textes signalent également l’existence d’autres écrits dont les scripteurs n’ont prolongé leur tentative d’édition par aucune forme de publication alternative.

[lire le troisième volet | Les voix d’en bas : discussion avec les éditions Plein Chant]

Illustrations de bannière et de vignette : Franz Masereel

- Un comportement agonistique désigne l’ensemble des conduites liées aux confrontations de rivalité entre individus [ndlr].[↩]

- L’ensemble des éléments éditoriaux qui accompagnent un texte publié [ndlr].[↩]

- Colette Basile, Enfin, c’est la vie !, Denoël-Gonthier, 1975.[↩]

- Colette Basile, Ma vie comme je peux, Denoël-Gonthier, 1977.[↩]

- Augustin Viseux, Mineur de fond. Fosses de Lens, soixante ans de combat et de solidarité, Plon, 1991.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre texte « J’ai quitté les rondes paisibles — journal d’un ouvrier », Louis Aubert, mai 2023

☰ Lire notre texte « C’est la grève ! », Jean-Pierre Levaray, février 2023

☰ Lire notre article « Le monde des laborieux », Éric Louis, janvier 2022

☰ Lire notre article « Georges Navel, la liberté sous les ongles », Roméo Bondon, mai 2021

☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017

☰ Lire notre texte « Victor Hugo, la grande prose de la révolution », Alain Badiou, juin 2015