Entretien inédit | Ballast | Série « Italie : des écrivaines et leurs luttes »

Maria Attanasio est née en 1943, dans la petite ville sicilienne de Caltagirone, où s’ancrent la plupart de ses récits. Depuis quelques années, les éditions Ypsilon se sont lancées dans leur publication, grâce à leur traduction en français de Laura Brignon et Eugenia Fano. Trois nous sont accessibles à ce jour : Concetta et ses femmes, un lumineux témoignage à propos de la création d’une section féminine du Parti communiste italien ; C’était en l’an 1698 qu’advint dans la ville le fait mémorable, la chronique de la vie et du jugement de Francisca, « homme dehors et femme dedans », aux temps de l’Inquisition ; La Fille de Marseille, le roman d’une figure oubliée de l’épopée garibaldienne, Rosalie Montmasson. Trois livre, c’était plus qu’assez pour entamer un dialogue avec l’écrivaine et poète communiste. Cinquième et dernier volet de notre série « Italie : des écrivaines et leurs luttes ».

[quatrième volet : « Amelia en fragments »]

Celle d’une rescapée, à notre époque où un vent de fascismes fardés de modernité revient souffler sur tout l’Occident ; un vent de droite très autoritaire — au pouvoir en Italie — qui tend à rétablir la barbarie sociale en menaçant toute pensée divergente et des droits qui semblaient intouchables. Que cela puisse arriver, c’était impensable pour ma génération, qui dans les années 1960–1970 a été la protagoniste d’un processus de prise de conscience et de lutte pour se libérer de toute subalternité, politique, sociale, de genre.

Et pour moi, née en Sicile, cela a signifié se débarrasser de siècles de violence et de discrimination, non seulement effective mais institutionnalisée ; par exemple, le crime d’honneur, à savoir tuer sa femme quand on la découvrait avec son amant, était fréquent, et considéré comme un délit mineur. Une rescapée, donc. Qui, cependant, ne se résigne pas à l’extinction, et essaie, avec l’arme dont elle dispose — l’écriture — d’affronter ce présent comme elle peut.

Votre premier récit, C’était en l’an 1698 qu’advint dans la ville le fait mémorable, est un portrait exaltant de Caltagirone, votre ville natale. « L’appartenance à cette spatialité circonscrite, vibrante d’histoire et d’histoires, est à l’origine de mon écriture », dites-vous ailleurs. Qu’a en propre cette ville dont l’existence est si nécessaire à votre travail ?

« Un vent de droite très autoritaire tend à rétablir la barbarie sociale en menaçant toute pensée divergente et des droits qui semblaient intouchables. »

Dans mon enfance dans les années 1950, dans un contexte de guerre froide et de pauvreté, le mythe d’une Amérique où le bien-être et le bonheur régnaient était un levier qui poussait souvent les parents à confier leurs enfants à un proche, à un ami qui avait émigré, dans la perspective d’un avenir meilleur ; moi, une parente de « Broukline » a demandé que je vienne, mais mes parents ont refusé. Je me demande encore ce qu’auraient été ma vie et mon écriture si j’étais allée en Amérique. J’aurais été une autre Maria, avec une autre écriture ; ou, plus probablement, une Maria sans écriture.

Pour moi, la Sicile — et plus précisément Caltagirone, où je suis née et où je vis — n’est pas seulement la toile de fond mais la condition primordiale de mes récits, nés de la dérive anonyme du vécu, qui vibre, latent, dans les coulisses statiques des places et couvents, des venelles et bâtiments de ma ville ; et ce, dès le premier, C’était en l’an 1698 qu’advint dans la ville le fait mémorable — l’histoire d’une veuve, pauvre mais paysanne expérimentée, qui au XVIIe siècle, bravant les lois terribles de son temps, se déguise en homme pour aller travailler à la campagne, puis revendique courageusement devant l’inquisiteur sa dignité de femme et la liberté de faire ce travail. Quand, en lisant une chronique de l’époque, j’ai découvert cet épisode, j’ai éprouvé le besoin impératif de raconter l’histoire de Francisca, l’homme-femme ; fragment exemplaire d’une mémoire collective occultée — et plus précisément féminine, muette pendant des millénaires — qui dit non, résistant courageusement à l’injustice de la grande Histoire.

[Joseph Stella, extrait de Collage No. 21, 1920]

Dans les premières pages de Concetta et ses femmes, vous écrivez avoir souhaité, très jeune, vous « introduire sans médiation au cœur de l’histoire ». Ça vous a menée au Parti communiste italien (PCI), dont vous n’êtes partie qu’en 1991, lorsque celui-ci abandonne son nom et se transforme en Parti démocrate de la gauche. Est-ce à ce moment-là que la médiation littéraire vous a paru opportune, au moment où, justement, le parti auquel vous participiez disparaît sous sa forme originelle ?

L’écriture de Concetta et ses femmes a eu lieu dans les années 1990, au moment où les dirigeants historiques de l’ex-PCI — qui avaient été jusqu’à quelques années auparavant d’obéissants exécuteurs acritiques des directives centrales — prenaient leurs distances avec l’identité de classe du parti au nom d’un œcuménisme politique opportuniste. Plus que judicieuse, son écriture nous a semblé nécessaire, à Concetta et moi : pour nous-mêmes, pour de nombreux camarades du parti, et surtout pour de nombreuses femmes de Caltagirone, qui pour la première fois étaient protagonistes dans l’affirmation de leurs droits.

De fait, ce livre est le récit d’un profond partage d’action et d’idéal qui, entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, nous a vues réunies — et beaucoup de femmes avec nous — dans les rues et les ruelles de la ville ; d’un militantisme doté d’une forte dimension de classe et de genre, ancré dans le prolétariat et le sous-prolétariat urbain avec une lutte — quartier par quartier, maison par maison — pour l’obtention de l’eau, de l’électricité, des droits déniés à une communauté. Et celui — encore plus difficile, presque épique — pour ne pas être cantonnées, en tant que femmes, au simple rôle de figurantes bien commodes dans un parti alors fortement machiste qui, de plus, avait déjà à l’époque tendance à nouer des alliances qui occultaient les raisons de son existence. Chose sur laquelle Concetta La Ferla, faisant son entrée à la première personne dans ce livre, avec sa voix très personnelle, insiste. Et moi avec elle.

Vous entamez l’écriture de ce livre en 1993, et notez avoir choisi « le camp de ceux qui n’avaient pas honte de se dire communiste ». En revenant sur l’histoire de la première section féminine qui a secoué votre ville dans les années 1960 et 1970, ce livre vous a‑t-il permis de rappeler ce que vous entendiez par ce mot, communisme ?

« Un besoin de le clarifier, mais aussi de le réaffirmer : je suis communiste. »

Un besoin de le clarifier, mais aussi de le réaffirmer : je suis communiste. Ce n’est pas une étiquette de parti, vu qu’il n’existe plus de gauche qui s’affirme comme telle ; toute l’histoire du PCI a été refoulée en même temps que son nom. Et parler de communisme aujourd’hui fait l’effet d’une archéologie politique. Pourtant, ce n’est que de la myopie — voire une cécité volontaire — dans cette phase historique de guerres, souverainismes, génocides et migrants jetés à la mer comme des poids morts.

La révolution digitale est en train de bouleverser entièrement l’organisation du travail, l’identité des classes, les modalités de relations, la clé interprétative et sentimentale même des mots ; par exemple, le mot ami : avant, il avait un nom, un visage, une histoire, maintenant il suffit d’un clic pour avoir des dizaines d’amis digitaux inconnus. Tout change, mais dominés et dominants, pauvres et riches, inégalités et discriminations sont toujours là. Et même, ces dernières se sont aggravées avec la dictature de la technofinance : la polarisation de tous les pouvoirs — politique, économique et d’information, qui est son noyau — aux mains d’une poignée de gens, Elon Musk par exemple.

[Joseph Stella, extrait de Collage No. 8, 1922]

À tout cela, il faudrait opposer la refondation d’une pensée et d’une action politique, antagoniste, en construisant des outils alternatifs d’information, de participation et de lutte ; en partant d’en bas : des banlieues, des nouveaux pauvres, de la demande de justice et de premier rôle historique des Tiers et Quart mondes. C’est pourquoi je continue plus que jamais d’être communiste et espère un Marx du troisième millénaire.

« Instantané, mon amour pour les viriles vertus publiques

et les aimables vertus domestiques

de Rosalia Montmasson » écrivez-vous à la fin de La Fille de Marseille. L’amour ou l’amitié pour vos personnages, que vous les ayez connus ou rencontrés dans les archives, est-elle nécessaire pour en faire la matière de vos livres ?

Rosalie Montmasson, ça a été pour moi l’amour au premier regard ; mais aussi une stupeur absolue, un déconcertement, quand par hasard — sur une plaque fanée à côté d’un palais florentin — j’ai découvert son existence et sa présence parmi les 1 089 chemises rouges de la glorieuse expédition des Mille de Garibaldi ; un événement épique, fondateur pour l’Unité d’Italie, mais décliné exclusivement au masculin dans les manuels d’histoire et dans la mémoire nationale. Disparue, effacée, la présence de la seule femme parmi les Mille. Chercher, savoir, est devenu pour moi une idée fixe, une obsession ; et quelle indignation, quelle rage en découvrant la double violence, politique et de genre, mise en œuvre par son mari, le très puissant et monarchiste chef du gouvernement : une damnatio memoriae qui s’est prolongée pendant plus de cent cinquante ans pour Rosalia Montmasson, conspiratrice républicaine et intrépide combattante. D’où ma recherche longue de cinq ans — qui a été passion et adhésion — pour lui rendre justice historique et visibilité existentielle ; et Rosalie est devenue l’inséparable compagne de mon quotidien.

« C’est cela, le sens du récit, pour moi : être dedans, en faire existentiellement partie. »

Il s’est passé la même chose pour Francisca, l’homme-femme, et pour les protagonistes de mes livres précédents ; seulement des femmes qui ont réellement existé, des personnes que j’ai du mal à appeler personnages, de la même façon que j’aurais du mal à appeler ainsi ma mère, mon mari ou un obscur ancêtre, même si j’écrivais sur eux. Ce n’est pas seulement un processus d’identification littéraire, mais un déménagement émotionnel dans cette sœur inconnue, qui du fond du temps appelle. C’est cela, le sens du récit, pour moi : être dedans, en faire existentiellement partie. Rosalia, plus que les autres, continue de vivre en moi ; bien que je l’aie retrouvée, je n’arrive pas à me faire à l’injustice qu’elle a subie : je continue à me mettre en colère, à m’indigner, comme si c’était moi qui étais concernée, ma vie. Aujourd’hui.

Beaucoup de choses relient les protagonistes de C’était en l’an 1698…, de Concetta et ses femmes et de La Fille de Marseille. Entre autres, la fidélité à leurs idées, la loyauté envers leurs engagements alors même que leurs camarades d’hier ou leur époque ont pris des voies contraires, une résolue liberté, un anticonformisme assumé. Ces résonances étaient-elles voulues ou sont-elles apparues une fois La Fille de Marseille publié, presque vingt ans après Concetta et ses femmes et vingt-cinq ans après C’était en l’an 1698… ?

Pour pouvoir m’écrire au présent, j’ai toujours ressenti l’exigence de descendre dans l’histoire inexplorée des mères — en mettre des fragments en lumière — afin de comprendre l’époque de l’exclusion du langage qui l’a caractérisée ; déchiffrer et donner un nom à ma généalogie de genre occultée, retrouvant souvent — y compris ici, dans les montagnes de l’arrière-pays sicilien où j’habite — une histoire non pas de résignation mais de rébellion contre la discrimination, l’injustice.

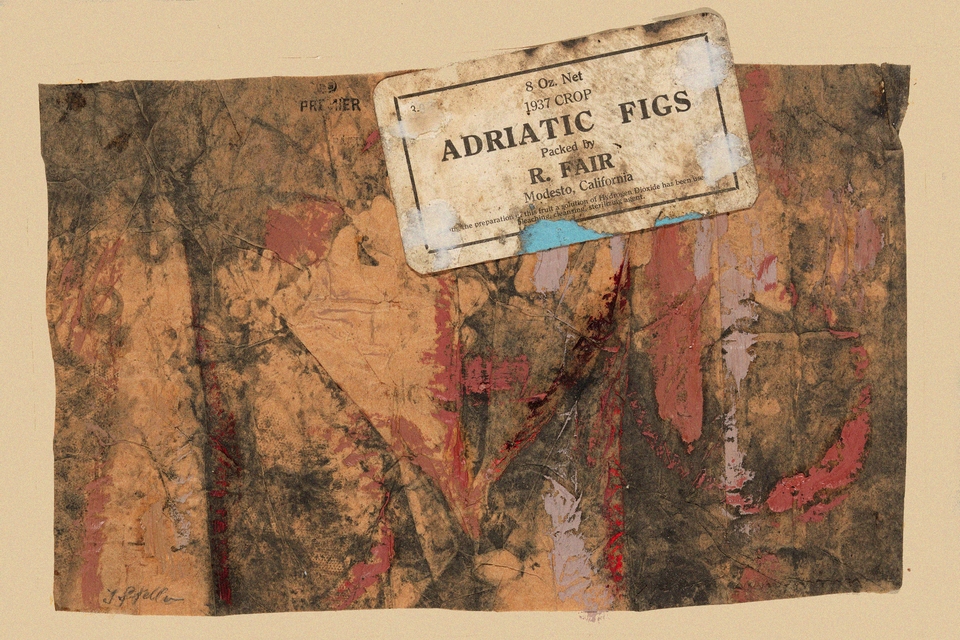

[Joseph Stella, Ardiatic Figs, 1938]

C’est pourquoi, paradoxalement, mes récits historiques prennent l’aspect d’une autobiographie déplacée dans d’autres histoires, à d’autres époques : pas seulement à celle, partagée et contemporaine de moi, de Concetta La Ferla, ou dans la cohérence politique et morale de Rosalia Montmasson au XIXe siècle, mais aussi dans les microhistoires de résistance quotidienne remontant à l’époque baroque tardive de Francisca, Catarina, Annarcangela, Ignazia. En racontant des histoires du passé, je me raconte au présent, à travers une parole plus dense d’histoire et de vécu, qui prend la forme d’une écriture de la présence : plantée dans le contemporain, dont elle se laisse traverser et avec lequel, inévitablement, elle se confronte. Et, souvent, s’affronte.

On devine votre méthode lorsque vous dites, dans La Fille de Marseille, reconstituer « à travers les documents de vétérans et de mémorialistes, et un peu d’imagination, la singulière histoire de Rosalia Montmasson ». Où et comment intervient l’imagination dans cette démarche ?

Ce n’est pas moi qui choisis les histoires à raconter mais, au contraire, elles qui s’établissent en moi et me demandent la parole. À l’exception de Rosalia Montmasson, actrice effacée de la grande Histoire, les autres femmes de mes récits naissent d’un geste, d’un petit détail du vécu, restés coincés dans quelques lignes de vieilles chroniques ou dans un livre d’histoire locale ; c’est de là que germe ma tension expressive pour redonner vie à ces existences — perdues dans la mer du déjà été — qui en ont été des protagonistes, mais dont souvent on n’indique même pas le nom.

« Ce n’est pas moi qui choisis les histoires à raconter mais, au contraire, elles qui s’établissent en moi et me demandent la parole. »

Pour définir l’historicité d’une vie, il faut faire des recherches dans des archives et des bibliothèques, mais seule la fiction littéraire — en comblant les zones d’ombre — remplit le silence du vécu, qu’aucune archive n’enregistre ni ne transmet ; elle est particulièrement indispensable quand il s’agit de microhistoires, dont aucune trace documentaire ne subsiste ; mais aussi de vies volontairement biffées, comme celle de Rosalia Montmasson.

Au sujet de Francisca, la protagoniste de C’était en l’an 1698…, à part son nom et celui de l’inquisiteur, je savais seulement que c’était une jeune veuve sans ressources. J’ai donc dû lui inventer une famille, une sœur, imaginer ses relations avec son mari, donner une consistance intellectuelle et émotionnelle à ses mouvements, à son choix. Ce n’est qu’en reconstituant à travers l’imaginaire littéraire le possible de sa vie — avec la contextualisation historique requise, évidemment — que j’ai pu lui redonner parole et existence.

Si les archives et les journaux de l’époque ont été fondamentaux pour retrouver le rôle historique de Rosalia Montmasson, c’est une intense pénétration empathique qui m’a permis de marcher, voir, penser à ses côtés sur les champs de bataille, dans la fureur de la trahison, dans le désespoir de l’abandon, et de reconstituer à travers la fiction littéraire — à partir de petits indices documentaires — les zones muettes de sa biographie.

[Joseph Stella, extrait de Collage No. 8, 1922]

Un solide socle historique soutient ces trois ouvrages — l’Inquisition et ses résistances, l’expédition des Mille menée par Garibaldi et la construction de la république italienne, les luttes sociales de la seconde moitié du XXe siècle. Mais vous écrivez également de la poésie, qui n’est pas encore traduite en français. L’histoire, la politique, viennent-elles aussi imprégner vos recueils poétiques ?

Il m’est difficile de répondre à cette question. Je le ferai avec une citation, dont je ne suis pas sûre qu’elle soit correcte, mais je crois que c’est Rafael Alberti qui a affirmé qu’on peut aussi faire la révolution en parlant de la neige. Et lui, le socialisme et la révolution, il savait ce que c’était.

Je n’ai jamais cru au réalisme socialiste dans la prose et encore moins dans la poésie ; personnellement, j’estime que, pour être ce qu’elle est, et donc politique, l’écriture — et la poésie en particulier — doit être une expérience de vérité (ce qui ne signifie pas réalité tout court) et une parole de liberté ; et pour moi, dans ce sens, el limonero des vers de Machado est politique, tout comme la force implosive des Sonnets de l’amour obscur de Lorca, la démultiplication existentielle de Pessoa, « L’infini » de Leopardi, le « Howl » d’Allen Ginsberg ; et je pourrais continuer en citant beaucoup, vraiment beaucoup de poètes qui m’ont fait regarder et vivre d’une façon nouvelle les sentiments, les choses, l’histoire. Le monde.

« C’est sur le cours anonyme et humain des générations que je me penche, j’y cherche des traces, m’y reflète, avec tout ce que je suis. »

Oui, c’est vrai, mes histoires ont à voir avec la grande Histoire, mais c’est la partie occultée de cette dernière qui m’attire et me motive ; c’est sur le cours anonyme et humain des générations que je me penche, j’y cherche des traces, m’y reflète, avec tout ce que je suis : mon intolérance envers l’injustice, mon imaginaire, mon langage. Qui dans mes vers traduit souvent la vie en métaphore.

D’ailleurs, séparez-vous ces espaces, poésie et narration, ou cherchez-vous à les faire se rencontrer, parfois, toujours, sur les pages d’un même livre ?

Je suis arrivée très tard à la prose : à presque cinquante ans ! Par contre, j’ai commencé à écrire de la poésie dès l’adolescence ; initialement, une pure confession sentimentale, qui s’est ensuite transformée en expression : une parole qui ne veut pas seulement donner leur nom aux choses, mais traduire leur noyau de vérité, fondement souvent occulté de leur existence, de leurs relations, de leur révélation ; un langage de liberté absolue qui ne supporte aucun conditionnement, ni éditorial, ni de lectorat et encore moins de clarté linguistique. De ce fait, le passage de la poésie à la prose n’a pas été facile pour moi ; habituée à un rapport de liberté inconditionnelle — et, à la fois, de nécessité absolue — avec la parole poétique, il a été ardu de la plier au récit.

[Joseph Stella, extrait de Collage No. 21, 1920]

En écrivant en prose, tout me semblait conditionné, superflu, jusqu’à ce que les histoires de vie effacées qui pressaient en moi, qui voulaient à tout prix être racontées, finissent par forcer mon langage ; avec un peu d’humilité, la parole de la poésie s’est transformée en temps, en narration, en cédant un peu de sa liberté à la cohérence de la composition, aux motivations du personnage. Mais la pratique de la poésie — par ailleurs, je continue à en écrire — est une dépendance dont on ne se défait jamais, car il ne s’agit pas seulement de parole écrite, mais de regard, d’une autre manière de se percevoir et de percevoir le monde. De le percevoir et de le dire.

Aujourd’hui encore, quand je m’apprête à écrire un récit, je me comporte comme si j’écrivais une poésie : je pars d’une sorte de chaos émotionnel pour arriver — à pas de fourmi ! — à la définition d’histoires, de personnages ; et avec le même angle linguistique : parfois, je passe des semaines à chercher le bon mot, à décider si je vais placer tel adjectif avant ou après tel substantif, à déplacer une phrase, à insérer une citation. À notre époque de vitesse éditoriale et scripturale — où certains auteurs publient un livre tous les six mois — mon écriture-escargot est complètement inactuelle : en moyenne, un livre tous les cinq ans. Mais je n’ai pas d’alternative, hormis le silence.

Vous écrivez à propos de la poète Amelia Rosselli que « la poésie [n’était] pas pour elle un rôle à performer, mais une condition de l’existence. Dans la parole, à travers la parole. » Qu’entendez-vous par là ? Et cela vaut-il aussi pour vous ?

« Même un torchon de cuisine peut se transformer en poésie. »

Dans la poésie d’Amelia — extraordinaire poésie : elle est considérée comme un des plus grands poètes italiens du XXe siècle —, il y a l’intransitivité d’une vie qui ne se transformait jamais en futur ; le passé étant pour elle un dramatique présent sans issue. Hormis à travers la parole de la poésie.

J’ai été bien plus chanceuse qu’Amelia, car je n’ai pas vécu la tragédie de la dictature fasciste dans ma chair, mais pour moi non plus l’écriture n’a jamais été un rôle ou un simple choix stylistique, ni dans la prose, ni dans la poésie ; mais une condition de continuité entre le langage et l’existence, où se trouvent indissolublement fondus — pour recourir à une expression désuète — l’intime et le politique, le conceptuel et l’imaginaire, mon histoire et l’Histoire.

J’écris parce que je suis vivante, avec une relation très intense avec l’existant et ses formes qui n’exclut rien ; toute chose qui me touche profondément peut devenir écriture : la nature, le sentiment, l’éros, l’Histoire, de petits événements du quotidien. De ce fait, même un torchon de cuisine peut se transformer en poésie.

Nous avons accès à vos livres grâce aux traductions d’Eugenia Fano et de Laura Brignon, ainsi qu’au travail des éditions Ypsilon. Quel rapport entretenez-vous avec vos livres rendus dans une autre langue que l’italien ? Avec le public qui les lit ?

Je les regarde, je les interroge, je les aime sans exactement les comprendre. Et je remercie l’éditrice d’Ypsilon, ses deux traductrices, qui leur ont redonné vie avec un nouvel habit linguistique. Je suis très curieuse de savoir quelle sera l’approche des lecteurs français vis-à-vis de mes récits historiques : j’attends, racontez-moi !

Un grand merci à Nicolas Gallet pour avoir traduit les questions du français vers l’italien et à Laura Brignon pour avoir traduit les réponses de l’italien vers le français.

Illustration de bannière : Joseph Stella, extrait de Collage No. 11, 1933

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Pierre Bergounioux : « La littérature est par essence dissidente », janvier 2024

☰ Lire notre entretien avec Catherine Poulain : « Brûler encore, brûler jusqu’au bout », mai 2023

☰ Lire notre entretien avec David Bosc : « Montrer ce que serait une vie juste », janvier 2023

☰ Lire notre article « La langue retrouvée », Eugenia Fano, juin 2021

☰ Lire notre article « 1917 Decameron », Sandra Lucbert, avril 2020

☰ Lire notre article « Goliarda Sapienza : vivre absolument », David Guilbaud, février 2019