Texte inédit | Ballast

Principauté des Asturies, nord-ouest de l’Espagne. Dans cette communauté autonome, on parle l’espagnol et l’asturien et la population n’en finit pas de décroître. Il faut dire que la région, historiquement connue pour son industrie métallurgique, sidérurgique et minière, ne s’est jamais relevée de la désindustrialisation. La jeunesse s’en va mais des bouts d’Histoire restent. Pas n’importe lesquels : la révolution socialiste de 1934. En quelques jours, prolongeant la grève générale, les mineurs prirent le contrôle des Asturies puis les travailleurs, après s’être emparés des fonds de la Banque d’Espagne, formèrent une armée largement ouvrière. « Toute l’Espagne, de toutes ses forces, se dresse contre vous, prête à vous écraser sans pitié en juste punition de votre folie criminelle », pouvait-on lire sur un tract en retour. Les forces armées du pouvoir central, épaulées par les troupes coloniales marocaines, écrasèrent sans tarder la révolution — on fait état d’environ 1 500 mineurs tués. Durant huit jours, l’auteur de ce carnet de route a sillonné les Asturies. ☰ Par Roméo Bondon

Jorge a dit vrai. Tandis que le plateau s’élève, la route bifurque vers le nord et troque la ligne droite pour les courbes. Les verts et les gris s’imposent. L’horizon disparaît derrière l’une des crêtes du massif qu’on aborde. Jorge et Félix s’enthousiasment. L’un me montre une perspective qu’il affectionne, l’autre m’explique l’histoire géologique que laisse deviner une paroi nue. Ensemble, ils décrivent les Asturies comme l’une des plus belles régions du pays, qualité qui serait rendue plus vivace encore par le contraste avec le plateau précédemment traversé. Après un long tunnel, on passe un col d’où l’on aperçoit les Picos de Europa, les plus hauts sommets de la chaîne Cantabrique. Puis commence la descente en direction de la côte. À mesure que l’on s’enfonce dans la vallée, la discussion change car le territoire prend un visage différent : la valorisation touristique cède le pas à l’histoire sociale tandis que les pitons, les pierriers et les ravins sont remplacés par les puits, les usines, les logements ouvriers. La plupart ont été désertés. C’est que le tissu industriel, en croissance permanente pendant plus d’un siècle dans le bassin minier de Caudal, celui que nous traversons, se trouve désormais réduit à peu de chose. En cause : la fermeture des mines de charbon puis des usines thermiques, sidérurgiques et métallurgiques associées au combustible.

« La valorisation touristique cède le pas à l’histoire sociale tandis que les pitons, les pierriers et les ravins, sont remplacés par les puits, les usines, les logements ouvriers. »

Jorge me renseigne sur la nature des bâtiments qui se trouvent de part et d’autre de la route. La plupart des hommes de sa famille ont travaillé dans les mines des environs ou dans celles du bassin minier du Nálon, dans la vallée du même nom, située à quelques kilomètres. Lui-même explique son intérêt pour l’énergie par l’histoire de sa région, intimement liée au charbon. Le parcours de Jorge est à l’image de celui de beaucoup de jeunes de son âge et explique, en partie, la démographie des Asturies. La population, vieillissante, est en diminution constante depuis trente ans, le taux de natalité est le plus bas d’Europe, le nombre de suicides par habitant le plus haut d’Espagne. Une tribune me revient en mémoire pour faire écho à ces quelques heures d’échange : « Nous, Asturiens, nous sommes laids », titrait-elle. L’auteur, sarcastique, avance que les paysages asturiens seraient plus beaux sans les gens qui persistent à les peupler. Selon lui, rien d’étonnant à cela : « Depuis qu’une certaine machine à vapeur a commencé à faire de la fumée plus facilement qu’elle ne le faisait jusqu’alors, nous sommes une colonie économique et, comme n’importe laquelle d’entre elles, nous sommes affectés par la délocalisation et l’émigration. » Les derniers mots échangés avec Félix et Jorge tandis que nous arrivons à la gare d’Oviedo font figure de conclusion : un entrepôt Amazon est en cours de construction à la périphérie de la ville. Un bâtiment « monstrueux », commente Félix, tant sa taille est imposante. Les pouvoirs publics soutiennent l’opération : une bretelle d’autoroute dédiée est en train d’être finalisée. Je l’apprendrai, les avis sont partagés sur l’arrivée de la multinationale. Pour certain·es, c’est qu’enfin on reconnaît l’attractivité économique de la région. Cette fois c’est sûr, le taux de chômage va décroître. Pour d’autres, c’est une étape supplémentaire dans l’accaparement spéculatif des terres, dans la précarisation du peu d’emplois locaux restants.

Oviedo

Je me rends à l’université d’Oviedo pour y rencontrer Rubén Vega García. Ce dernier s’intéresse à l’histoire sociale et politique de la région depuis près de quarante ans. Des affiches annonçant des colloques sur la mémoire européenne des bassins miniers ou le patrimoine industriel décorent son bureau. L’histoire qui l’occupe n’est pas celle, mythifiée, du chemin de Compostelle, qui draine son lot de marcheurs et de marcheuses dans les rues de la ville, non ; la géographie que m’expose Rubén indique des lieux bien différents que ceux indiqués sur les brochures touristiques. Il m’explique : « Oviedo, c’est la ville bourgeoise. Elle centralise l’université, l’Église, la banque, les autorités politiques. Les bassins miniers, Gijón et plus récemment Avilés, eux, ont une tradition ouvrière, industrielle et prolétaire longue de deux siècles. Ce sont des lieux où le mouvement ouvrier a été hégémonique sur le plan politique et social, dont les luttes ont eu des répercussions importantes. » Les Asturies s’apparentent donc à nombre de régions à l’histoire industrielle similaire en Europe, du Borinage belge jusqu’au Pays-de-Galles, en passant par le nord de la France. Toutefois, la région présenterait une évidente originalité qui tiendrait, selon l’historien, « au fait que cette situation a perduré jusqu’à la fin du XXe siècle, voire jusqu’au début du XXIe. Le syndicalisme minier avait une telle force qu’il était capable de contrôler le parti politique au pouvoir, le PSOE, ce qui lui permettait de tenir les mairies au niveau local mais également le parti à l’échelle régionale et d’avoir une voix à Madrid. À tel point qu’au début des années 2000, la rentrée politique de septembre s’ouvrait avec un meeting organisé par les syndicats miniers où intervenait le président du conseil espagnol. Imaginez ça : c’est dans les montagnes entre le León et les Asturies, lors d’une fête de mineurs, que le président du conseil donnait son premier meeting de rentrée pour toute l’Espagne ! » Aujourd’hui, difficile d’imaginer une telle importance : les principales forces ouvrières ont disparu des instances politiques provinciales depuis que les mines et les usines associées ont fermé.

[Entre Oviedo et Mieres | Roméo Bondon]

De l’histoire des Asturies, finalement, je ne connais qu’un épisode ponctuel, célébré par certain·es, oublié par beaucoup. Il s’agit de la révolution ouvrière qui s’y est déroulée en octobre 19342. La lecture des Mémoires d’une révolutionnaire argentine du nom de Mika Etchebéhère, quelques semaines plus tôt, avait été un premier indice : elle s’était rendue dans la région en 1935 dans l’espoir de rencontrer les acteurs de la révolution, pour apprendre de ces derniers3. Une rapide recherche m’a ensuite appris que Camus avait écrit une pièce de théâtre ayant pour cadre le soulèvement et que les intellectuels communistes de l’époque y avaient vu le plus bel événement depuis la Commune de Paris. Pour Rubén, sa postérité n’est pas due au hasard : « La révolution de 1934 fut une insurrection prolétarienne chimiquement pure

, dans le sens où c’est la classe ouvrière et seulement elle qui se soulève alors dans le but de réaliser une révolution sociale. C’est la dernière insurrection strictement prolétarienne en Europe. » Toutefois, rares sont les traces apparentes du soulèvement dans les lieux où il s’est tenu. Si Oviedo, sa centralité administrative, ses usines d’armement et sa presse furent au cœur des enjeux stratégiques de l’insurrection, il faut avoir en tête la géographie de la ville pour espérer y déceler les héritages.

Traverser Oviedo un soir de juin semble donc bien éloigné de la révolution qui s’y est tenue plus de quatre-vingts ans auparavant. Toutefois, cela donne une idée des dynamiques contemporaines qui s’y jouent. Folklore et actualité politique se juxtaposent. Tandis que des touristes suivent un groupe en tenue traditionnelle pour écouter le son de la gaita, la cornemuse ibérique, une cinquantaine d’habitant·es se sont rassemblé·es dans le centre de la ville pour protester contre la politique menée par l’État espagnol dans l’enclave marocaine de Ceuta et Melilla. Quelques jours plus tôt, près de quarante personnes sont mortes en tentant de passer de l’autre côté de la frontière, des centaines d’autres ont été blessées. Si la violence généralisée à l’encontre des personnes en situation de migration est largement dénoncée, des grandes villes du pays jusqu’à l’ONU, les réactions politiques nationales, elles, sont absentes. Tandis que le rassemblement se disperse, je poursuis et contourne le centre historique pour gagner l’ancienne fabrique de munition de La Vega, la plus vieille industrie de la ville, l’un des points nodaux de l’insurrection. En chemin je croise un nom connu : Calle Oscura. Un poète belge est passé par là il y a plus de quarante ans et a volé le nom de cette rue pour en faire le titre d’un de ses recueils4. Il y a dépeint des rues qu’il a aimées mais qui ont été salies, bousillées, rendues très obscures en somme, car cinq prisonniers de l’ETA furent garrottés, c’est-à-dire exécutés, l’année où le poète voyagea jusqu’ici5.

« L’un des enjeux du lieu et de la maison d’édition associée est de faire dialoguer les mouvements sociaux contemporains avec l’histoire locale. »

Non loin de là se trouve le local Cambalache, à la fois librairie, siège d’une maison d’édition et lieu de rencontre associatif. L’étroit couloir où se serrent les livres donne sur une grande pièce habillée de gravures dans le genre d’Otto Nückel ou des bois de Frans Masereel. L’été a vidé le lieu de ses activités régulières (une rencontre organisée la semaine suivante lui redonnera des couleurs). Parmi les livres présents, je tombe sur une traduction d’un voyage effectué par deux Belges pour suivre les soulèvements d’octobre 1934, relaté par le journaliste socialiste Mathieu Corman, dont on ne trouve que difficilement une copie en français6. C’est Eliana qui tient ce jour-là la permanence. Elle rebondit sur le livre que je tiens et m’indique que l’un des enjeux du lieu et de la maison d’édition associée est de faire dialoguer les mouvements sociaux contemporains avec l’histoire locale. Les étagères de la librairie et le catalogue de la maison en témoignent : féminisme, migrations et écologie occupent une place de choix et les enquêtes sur les Asturies sont nombreuses. Le refus du capitalisme traverse chacun de ces thèmes, précise-t-elle. Eliana participe au collectif Cambalache depuis deux ans. D’origine argentine et péruvienne, elle est arrivée en Espagne il y a quelques années seulement. J’apprendrai plus tard que ce choix s’est imposé pour fuir l’insécurité permanente qui étreint les femmes en Amérique latine. Les menaces de mort qu’elle a reçues lorsqu’elle travaillait au Pérou ont fini par la décider. Avec Eliana, c’est le militantisme féministe local et une partie de la diaspora argentine que je m’apprête à rencontrer : nous nous donnons rendez-vous le lendemain à Gijón où se tient la troisième édition de l’Escuela de Pensamiento Feminista organisée par le collectif Asamblea Moza d’Asturies (AMA).

Gijón

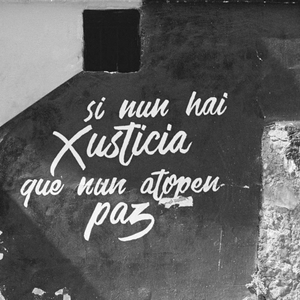

Si Oviedo concentre les pouvoirs administratifs, le flux touristique et, enfin, fut l’épicentre de la révolution asturienne, Gijón, située trente kilomètres plus au nord, sur le littoral, fait pour sa part figure de capitale économique. Une vaste zone, faite d’entrepôts et d’usines de toutes tailles, sépare les deux villes. Alors qu’au centre de l’agglomération, le port a vu son tonnage annuel décroître, que la métallurgie, après l’industrie textile, a fini de s’éteindre, Amazon commence à s’implanter sur ses marges. Pourtant, de la multinationale et des débats que suscitent son implantation, il en est peu question sur les murs de la ville. Y jeter un œil donne des indices sur ce qui la secoue, ou tente de le faire. D’abord, la façade de la Casa del pueblo sur laquelle je tombe sitôt quittée la station de bus. Le bâtiment abrite le siège des principaux syndicats de la région : la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), à qui ont appartenu historiquement les murs, les Comisiones Obreras (CC.OO.) et un syndicat asturien, le Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Si tous les locaux sont fermés à cette heure, celui de la CNT l’est pour des raisons inhabituelles. Ses portes sont symboliquement barrées d’un scotch blanc sur lequel je lis que la décision émane de l’administration et est appliquée par la Guardia civil. La veille, six syndicalistes ont été condamné·es en première instance à trois ans et demi de prison pour « contraintes et obstruction à la justice ». Ce qu’on leur reproche : avoir organisé des rassemblements devant une boulangerie de la ville qui auraient conduit à la fermeture de cette dernière. Les manifestations répondaient aux plaintes émanant de l’une des travailleuses de l’établissement, dénonçant des abus dans ses conditions de travail. Que la boulangerie ait été mise en vente avant la tenue des rassemblements ne change rien au jugement — une manière de criminaliser l’action syndicale, répondent les syndicalistes, leur avocat et les milliers de manifestant·es qui se rassemblent régulièrement dans les principales villes de la province7.

[Gijón | Roméo Bondon]

Ailleurs dans les rues, sur des panneaux de bois, les murs ou les lampadaires, des affiches se superposent et les objets de lutte s’entremêlent : il y a eu une manifestation la semaine passée pour défendre le service public ; des rencontres anticapitalistes sont sur le point de débuter dans une salle polyvalente de la ville ; la corrida a son groupe local de défense et aimerait recruter ; un groupuscule xénophobe appelant à « faire nation » donne dans la propagande cryptique. Le nom de ce dernier est méthodiquement barré au feutre noir. Enfin, des collages annoncent les rencontres féministes auxquelles je me rends, organisées à Cimavilla, le quartier historique des pêcheurs de la ville. Trois jours durant, conférences et débats s’enchaînent au bruit des planches qui claquent sur le skatepark attenant. J’y retrouve Eliana et fais la connaissance de Marina et Laura, argentines elles aussi. L’une a quitté l’Amérique latine de manière définitive, l’autre y reviendra peut-être après ses études, si elle ne parvient pas à se professionnaliser dans un club de rugby européen comme elle le souhaite. Ensemble nous découvrons les sujets discutés ces jours-ci. La plupart font écho à l’actualité espagnole. Ainsi, au début du mois, des collectifs de travailleuses à domicile ont obtenu de la chambre des députés que soit enfin ratifiée la convention 189 de l’Organisation internationale du travail qui leur permet un accès aux droits égal à celui des autres professions. Rafaela Pimentel, l’une des principales activistes du mouvement, revient le temps d’une après-midi sur cette victoire historique et conclut par une danse à laquelle la salle toute entière se joint, au son d’une chanson écrite par les travailleuses en lutte. Parmi les autres interventions prévues, Eliana, Marina et Laura me disent en attendre deux, surtout : celle d’Ofelia Fernández, militante féministe argentine, figure de la lutte pour la légalisation de l’IVG et plus jeune membre de l’assemblée de Buenos Aires, ainsi que celle de l’anthropologue argentino-brésilienne Rita Segato. Tandis que la première invite avec force, devant cent cinquante personnes, à un féminisme « jeune, populaire et intersectionnel » qui semble avoir inspiré la tenue de ces rencontres, la seconde revient sur ses quarante-cinq dernières années de recherche, passées à étudier la violence à l’égard des femmes en Amérique centrale8.

Sur la presqu’île, pendant trois jours, c’est une bonne partie de la gauche asturienne qui se retrouve. Diego Díaz Alonso, rédacteur en chef du journal local Nortes, s’acquitte volontiers de sa tâche de guide et me présente d’un même élan les personnes présentes, les lieux et la démarche du média qu’il dirige. Une pause entre deux conférences et une forte pluie nous ont amenés à nous réfugier dans un café-boulangerie du quartier. Sur des murs recouverts de tapisseries désuètes pendent des fanions rouges et blancs, les couleurs du Sporting, le club de foot local. Là, Diego m’explique que la création de Nortes est issue de la volonté de faire du journalisme critique qui puisse concurrencer localement les titres régionaux, souvent les plus lus localement — « centradas en la periferia », les centres à la périphérie, dit son slogan. Le média est jeune, mais profite de l’engouement qu’a suscité quelques années plus tôt la création d’El Salto, une plateforme indépendante qui concentre plusieurs dizaines de revues et journaux en ligne préexistants. C’est dans la couverture des conflits du travail, des luttes sociales et écologiques que Nortes parvient à tirer son épingle du jeu médiatique : ses journalistes suivent sur le long terme des sujets aussi divers que le refus d’un contournement routier, les tribulations politiciennes locales ou le devenir des villes secondaires délaissées depuis la fermeture des principales usines — ces villes industrielles où, les rencontres terminées, je me rends justement.

Du Caudal au Nalón

« Les façades des bâtiments ont des couleurs ternes, les enduits s’écaillent, portes et fenêtres sont parfois fermées par des poutres ou bien murées. »

Le train régional qui me dépose à Mieres s’arrête en même temps que débute une averse. « Journées asturiennes. Un ciel bas et de plomb », ai-je lu à propos quelques jours plus tôt dans Los Vencedores9 — un récit du journaliste Manuel Ciges Aparicio écrit depuis ce bourg minier pour rendre compte des conséquences de la Huelgona sur les travailleurs, la grande grève qui s’y est déroulée en 1906. Disons sans poésie que, ce jour-ci, le plomb s’est mis à fondre. Comme dans la plupart des communes composant les deux bassins miniers de la région, les façades des bâtiments ont des couleurs ternes, les enduits s’écaillent, portes et fenêtres sont parfois fermées par des poutres ou bien murées. Si la ville comptait 80 000 habitant·es il y a encore une vingtaine d’années, il n’en reste aujourd’hui que la moitié. Je pense au récit amer de Constant Malva sur son passé de mineur dans le Borinage : « On reste parce que, là où il y a des mines, il faut bien qu’il y ait des mineurs10 », écrivait-il dans les années 1940. On pourrait retourner la phrase comme un gant : il faut bien qu’il y ait des mines pour qu’il y ait des mineurs — et donc, dans les bassins miniers, des habitant·es. L’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne en 1986 a été synonyme, ici, d’un plan de fermeture progressive de l’ensemble des mines sur une vingtaine d’années. Des millions d’euros ont été octroyés par les instances communautaires afin de préparer la reconversion des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui allaient se retrouver sans emploi. Des sommes d’argent qui ont été détournées à plusieurs niveaux, y compris par certains leaders syndicaux, ajoutant la trahison à une recomposition totale de l’économie locale. Le mois précédent, on célébrait les dix ans de la dernière grève de mineurs : le temps des commémorations est venu. Toutefois, si les mines ont fermé, leur emprise continue de structurer le paysage. Deux bâtiments détonnent au cœur de la ville : les locaux du syndicat des mineurs Asturiens affilié à l’Unión General de Trabajadores (UGT) d’obédience socialiste, ainsi que le puits Barredo, situé près du campus universitaire, dont la structure métallique est visible au bout des rues principales. Le site s’est arrêté de fonctionner en 1995. Depuis, les galeries ont été inondées et l’eau, canalisée par un système de barrages souterrains, est utilisée pour chauffer par géothermie certains bâtiments publics de la ville. L’énergie, encore, tient lieu de fil rouge pour suivre les évolutions de la région. Mais sa production ne nécessite plus autant de travailleurs et de travailleuses que les décennies précédentes.

Je quitte Mieres et la vallée du Caudal pour El Entrego et le bassin minier du Nalón, où je dois rencontrer Carlos, cheminot et militant anarchiste affilié à la CNT. Je le retrouve, lui et deux de ses collègues, dans l’une des siderías de la ville, après leur journée de travail. L’un est encarté aux Comisiones Obreras, l’autre n’appartient à aucun syndicat, leur préfère le fonctionnement autonome des centres sociaux du bassin minier. Leur joie de se retrouver est évidente et je peine à suivre les éclats de voix et les railleries où sonnent les accents liquides de l’asturianu. Dans un coin de la cidrerie, des coureurs cyclistes que personne ne regarde défilent sur un écran muet. L’ambiance paraît s’apaiser lorsque Carlos me propose de gagner le centre social La Xusticia dans le bourg voisin. C’était sans compter la dernière démo de Sin Emu, le groupe punk dans lequel celui-ci est guitariste. À son écoute, les complexes industriels semblent plus fantomatiques encore. On s’arrête devant l’un d’eux : l’usine sidérurgique Duro-La Felguera.

[La Felguera | Roméo Bondon]

S’il est possible de s’enquérir de l’histoire locale au musée de la mine et de l’industrie, dans celui de la sidérurgie ou, comme je le ferai quelques jours plus tard, dans un puits maintenu en état avec d’anciens mineurs, on peut aussi suivre Carlos. Il me propose de visiter ces immenses hangars qui, un temps, ont accueilli des milliers d’ouvriers et d’ouvrières, d’ingénieur·es, de cadres. Lui et son inamovible casquette sont familiers des lieux. Il soulève les outils, fouille la documentation administrative à la recherche d’un objet intéressant, grimpe sur une fraiseuse et, à son sommet, se prend pour le capitaine d’un navire à la carlingue rouillée. Je lui propose un portrait du fondateur du PSOE, Pablo Iglesias Posse, qui trône, recouvert de poussière, dans l’ancien bureau du syndicat socialiste : il s’esclaffe, refuse net et m’emmène plutôt voir une salle de réunion voisine. Là, un joyeux délabrement nous accueille : de la végétation partout, des bris de verre, de la mousse sur les bureaux de la direction. Au sol comme aux murs, les couleurs défaites, fanées. Il y a une dizaine d’années les bureaux étaient encore occupés. Ils ont été laissés à l’abandon, pas même vidés. Un autre bâtiment, à deux pas, a été transformé en centre d’appel. Mais pour celui que nous visitons, Carlos l’assure : rien d’autre n’est prévu qu’une lente décomposition. Les sols sont pollués. Le travail de décontamination serait énorme pour réhabiliter les terrains et leur imaginer un avenir. Aussi il préfère pour sa part apprécier les ruines plutôt que regretter que dans les administrations on ne s’en émeut pas. Et, lorsqu’une responsable du site nous interpelle au moment où on le quitte pour nous demander si l’on a une autorisation, la vérité se mêle au culot : Carlos lui répond être venu en tant que particulier amateur de patrimoine industriel, afin de vérifier si les fuites qu’il avait repérées une semaine plus tôt ont été depuis réparées. Conservateur du patrimoine industriel, politique et social de la ville, c’est effectivement un peu le rôle que Carlos a choisi de se donner dans sa région.

Dans le bourg, devant les murs rouges et noirs de La Xusticia, une distribution de légume se termine. Des aubergines énormes sont attendues pour la semaine suivante renseigne la maraîchère qui distribue les cagettes. Le centre social, centenaire, est l’épicentre de l’anarchisme asturien depuis les premières grèves à la fin du XIXe siècle. Un habitué, nommé Carlos lui aussi, me montre les locaux. Il est venu pour la permanence syndicale que la CNT ouvre de manière hebdomadaire. En bas, c’est une grande salle où s’entassent des banderoles et des drapeaux, où se déroulent réunions, concerts, expositions. À l’étage, c’est la bibliothèque du syndicat où se trouvent des ressources pour aider les travailleuses et travailleurs venu·es le demander ainsi qu’un bureau sommaire pour les accueillir. On y rejoint un homme affairé au-dessus d’une grande caisse en plastique où des feuillets anciens ont été rangés. L’homme, c’est Sergio Montero — ou Monty, comme tout le monde l’appelle —, photographe, documentariste et érudit passionné par l’histoire sociale de la vallée ; les feuillets, ce sont les archives retrouvées chez un ancien militant anarco-syndicaliste de la région, Aquilino Moral. La vie de ce dernier a été scandée par les principaux événements ayant secoué la région et le pays : les grandes grèves du début du XXe siècle, la révolution prolétarienne de 1934, la répression franquiste qui suivit, la grande mobilisation asturienne de 1962, jusqu’à ce premier meeting légal de la CNT qu’il a présidé en 1976. Monty s’exclame quasiment à chaque document exhumé : une édition originale des textes de Francisco Ferrer, publié au début du siècle dernier ; les tous premiers statuts du centre social dans lequel nous nous trouvons ; des revues et journaux datant de la Guerre civile, comme La Batalla, l’organe du POUM, le parti que suivit Orwell durant le conflit ou Tierra y Libertad, le porte-voix de l’anarcho-syndicalisme ibérique édité alors à Barcelone. Deux heures durant, je suis Monty qui s’affaire, me montre ses découvertes, prend Carlos à témoin de leur importance, fait plusieurs tas pour commencer d’organiser la trouvaille. On est loin du jeune documentariste qui, dans Los Labios apretados, s’était mis en scène sur les traces de son histoire familiale, le menant des Asturies à Buenos Aires, avant de revenir dans sa région natale, certain de devoir mettre à jour l’histoire locale. Plus qu’enthousiaste, Monty est dévoré par son objet.

« Les soldats les trouvèrent ; en virent sortir certains, émaciés, assoiffés ; tirèrent les cadavres de ceux qui s’étaient tués à l’intérieur ; donnèrent du pain et du chocolat aux survivants, puis les fusillèrent. »

Le lendemain en donne une preuve supplémentaire, si besoin était. Nous gagnons les hauteurs de La Felguera, par une route qui va rétrécissant. Tandis qu’il conduit, Carlos apprend des mots en basque à son fils, assis à l’arrière, en prévision du séjour qu’ils vont faire dans quelques jours en Navarre. À côté du garçon, sa jeune sœur sommeille sans que les cahots de la route ne la gênent. Monty nous rejoint dans un hameau. Il empoigne un bâton en noisetier qui lui sert autant de soutien que de ponctuation pour accentuer son propos, et nous emmène sur les traces laissées par la résistance au franquisme dans les montagnes alentours. Les reliefs sont doux, couverts de feuillus. Au loin, vers l’est, on distingue les sommets plus élevés de la chaîne cantabrique. Nous sommes dans « la petite Russie », s’exclame Monty, ou du moins est-ce ainsi qu’appelaient ces collines les nouveaux et les nouvelles arrivant·es dans l’entre-deux-guerres. Pourtant, loin du verrouillage soviétique, ce sont les anarchistes et les socialistes qui étaient les mieux représentés ici. Voici qu’on s’arrête dans une clairière, devant l’entrée d’une ancienne mine de montagne qu’on appelle « chamizo » en castillan, « chamizu » en asturianu. Les poutres en bois ont été réhabilitées pour que la structure ne s’effondre pas sur les premières galeries. Sur le montant supérieur se trouve une plaque : « Huit socialistes ont été surpris et assassinés par les fascistes après trois jours passés dans cette mine. » Monty commence le récit de ces trois jours, qu’il tient d’un dénommé Florín, enfant alors. Ce dernier gardait les bêtes sur ce versant alors que partout les républicains pliaient devant l’avancée des phalangistes. Il savait que ces derniers traquaient les guérillas dans les montagnes. Depuis la prise de Gijón, en octobre 1938, l’intérieur des terres avait été repeuplé par ceux qui ne souhaitaient pas se rendre. Parmi eux, huit hommes croisèrent la route de Florín. Ils lui demandèrent de se taire, puis se cachèrent dans la mine devant laquelle nous nous trouvons. Les soldats les y trouvèrent ; en virent sortir certains, émaciés, assoiffés ; tirèrent les cadavres de ceux qui s’étaient tués à l’intérieur ; donnèrent du pain et du chocolat aux survivants, puis les fusillèrent. Monty m’indique le petit cimetière attenant. Il lit les premiers noms : « Oliva Zafa Castillo. Aquilino Suarez Fernandez… » Litanie qu’il ponctue de détails sur la vie des uns et des autres. Car ces vies, il les connait toutes. Après un moment de silence, nous remontons sur le plateau et regagnons le hameau. Du bar voisin Carlos revient avec deux bouteilles d’un cidre paysan, âcre, qu’il faut boire aussitôt servi pour éviter les maux de ventre. Tandis qu’on l’avale à petits verres réguliers, déboussolés par les vents qui battent les collines, Monty raconte sa dernière lecture sur les mémoires d’un paysan de la région, revient sur la vie d’une vieille femme qui habite non loin, regrette certains entretiens qui n’ont pas pu se faire avec des personnes depuis lors décédées. Ses mots me rappellent un entretien qu’il a donné suite à la sortie de son film, où il disait justement : « les meilleures archives du bassin minier se trouvent dans les cimetières ». Ensemble, nous venons de le constater.

Francisco, vie ouvrière

« Combien de jours de grève as-tu accumulé durant ta vie ? » C’est la question que Carlos, rigolard, adresse à son beau-père Francisco après avoir écouté le récit de ma visite du jour au Pozo Sotón, où je me suis pris au jeu de cette « expérience unique » qu’est la descente dans un puits, à 500 mètres sous terre, en compagnie de deux anciens mineurs. L’un d’eux, Anselmo, m’a dit en effet avoir passé deux cents jours à bloquer le site plutôt qu’à extraire du charbon au cours de la décennie où il a travaillé dans les galeries. Francisco, un tablier bleu nuit attaché à sa taille, revient de la cuisine pour répondre. S’il approche des 70 ans, seule une épaisse barbe blanche trahit son âge. Il s’assoit, fait un rapide décompte et l’affirme : mis bout à bout, les débrayages successifs doivent rassembler plus d’une année d’arrêt. Rien que pour l’une de ses grèves, il a refusé le travail pendant trois mois ! Carlos me montre discrètement une photo visiblement ancienne, où se trouve un jeune homme casqué, masqué, habillé de noir et de rouge, une fronde à la main, en train de s’en servir : Francisco, justement, il y a trente ans de cela. Je n’ai pas à insister pour qu’il me fasse le récit de son parcours.

[Gijón | Roméo Bondon]

Francisco est né au début des années 1950, dans un village asturien proche de la Galice, au bord de la mer. Seul un ruisseau sépare les deux provinces mais c’est assez pour que les influences ne soient pas les mêmes. Là-bas, on ne boit pas du cidre mais du vin blanc, et on parle gallego plutôt qu’asturianu. Adolescent il serait bien allé aux Beaux-Arts à Madrid pour apprendre à peindre. L’école, le voyage et la vie étaient trop chers ; il est venu tôt s’installer à Gijón pour travailler sur les chantiers navals, à la construction des bateaux, à la soudure, à la plomberie. « Je ne savais rien du tout alors ! », répète-t-il plusieurs fois avant de préciser : rien du tout, c’est-à-dire bien peu de choses sur la dictature encore en place, sa police politique, les partis et syndicats interdits. Il apprend vite : s’il louvoie d’abord entre les Comisiones obreras et le Parti communiste espagnol, encore interdit, c’est à la CNT qu’il adhère définitivement, à laquelle il est encore fidèle. « Je ne souhaitais pas appliquer les ordres, même de grève, aveuglément. » À la fin des années 2000, les chantiers ferment les uns après les autres, le conduisant à partir en retraite de manière anticipée. L’occasion de s’adonner un peu plus à la peinture, qu’il n’a jamais cessé de pratiquer — de la « pornographie politique », précise-t-il. Je ne comprends pas. Il me montre l’une d’elle et l’expression devient plus claire : il s’agit d’un pastiche d’un tableau célébrant ladite transition démocratique, qui fait suite à la mort de Franco. Au premier plan, des crânes évoquent les charniers découverts chaque année depuis. Derrière se tient un représentant du Partido Popular (PP), le parti conservateur. Il tient le drapeau national dans une main, le marteau de Thor dans l’autre. Les toiles de Francisco le montrent : la révolte ne l’a pas quitté, à moins qu’elle ne se soit muée en un nihilisme actif. À deux reprises il l’affirme : s’il a grandi dans une dictature, il n’aurait pas aimé avoir 20 ans aujourd’hui.

*

À Gijón, la journée prend fin. C’était la dernière avant de repartir. Entre le port de plaisance où des jet skis finissent de grogner et le Musel, le port commercial et industriel, une longue plage se vide lentement. Une longue plage sur laquelle Francisco fut un jour interpellé par la police franquiste. C’était au début des années 1970. Il était tôt, 6 ou 7 heures du matin peut-être. Deux membres de la Guardia Civil questionnent le jeune homme, depuis seulement quelques semaines installé dans la ville. On ne marche pas sans but, paraît-il, alors que fait-il ici ? Où va-t-il ? Quel est son logeur, sa logeuse, où habite-t-il ? Je ne sais pas si Francisco bafouilla alors, mais toujours est-il qu’il s’en sortit. Il dormait chez une parente dont le mari était militaire et bien connu des deux agents. Ils laissèrent Francisco repartir sans fouille ni remontrance. Dans son sac, pourtant, se trouvaient des documents qui auraient pu le compromettre car, ce matin-là, le jeune homme allait à la rencontre de camarades communistes dont les activités et jusqu’au simple rassemblement étaient proscrits. Je regarde la plage, de nouveau. Les jet skis se sont tus. Le Musel est silencieux, lui aussi. Les mots de Francisco me reviennent et ajoutent comme une bande sonore au paysage. Lui, le port, il l’a connu tonitruant. Trois décennies durant, il s’y est rendu pour travailler à la construction d’un nouveau navire, certain qu’il débrayerait encore une fois si la situation le demandait — certain, finalement, qu’il débrayerait toujours.

Photographies de bannière et de vignette : Roméo Bondon | Ballast

- Sergio del Molino, La España vacía. Viaje por un país que nunca fue, Turner, 2016.[↩]

- L’un des seuls ouvrages traduits en français en rendant compte est celui d’Ignacio Díaz, Asturies 1934. Une révolution sans chefs, Smolny, 2021.[↩]

- Mika Etchebéhère, Ma guerre d’Espagne à moi, Libertalia, 2021 (1976).[↩]

- Eugène Savitzkaya, Mongolie plaine sale, L’Empire et Rue Obscure, Labor, 1992.[↩]

- Ninanne, Dominique, « Les Asturies contées par les Belges », Anales de Filología Francesa, vol. 24. 2016.[↩]

- Mathieu Corman, Incendiarios de ídolos. Un viaje por la revolución de Asturias, Cambalache, 2009, traduction de Brûleurs d’idoles. Deux vagabonds dans les Asturies en révolte, Tribord, 1935.[↩]

- Deux mois après ce séjour, en septembre dernier, près de dix mille manifestant·es ont défilé dans les rues de Madrid en soutien aux personnes condamnées ainsi que pour protester contre la répression syndicale.[↩]

- Deux de ses ouvrages ont récemment été traduits en français : L’Écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juarez, Payot, 2021 et La Guerre aux femmes, Payot, 2022.[↩]

- Manuel Ciges Aparicio, Los Vencedores, Sangar, 2015.[↩]

- Constant Malva, Un mineur vous parle, Plein Chant, 1985 (1948).[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « En Espagne, une mine qu’on refuse », Thibaut Gautier, septembre 2022

☰ Lire notre traduction « À Ceuta et Mililla, ces travailleuses qu’on prend et qu’on jette », Pepa Suárez, juin 2022

☰ Lire notre article « L’Espagne après Franco : le mouvement ouvrier pendant la transition démocratique », Arnaud Dolidier, octobre 2020

☰ Lire notre article « Andalousie : la mer de plastique et le fantôme de Juan Goytisolo », Louis Raymond et Ramiro González Coppari, décembre 2017