Texte paru dans le n° 6 de la revue papier Ballast (printemps 2017)

« Un beau matin, la police française est arrivée, on a ramassé tout le monde, moi compris, et Drancy à nouveau. Mais eux ont tout de suite été déportés », nous raconte Adolfo Kaminsky après nous avoir ouvert les portes de son appartement. Le jeune homme, enfant de parents exilés, travaillait alors pour la Résistance comme faussaire. La guerre achevée, le photographe prolongea cet engagement jusqu’au début des années 1970 aux côtés d’indépendantistes algériens, de dissidents antifascistes et d’activistes sud-africains. Cela, personne ne l’aurait probablement jamais su si sa fille n’avait pas insisté pour recueillir sa parole et la rendre publique, en 2009, dans un ouvrage biographique. C’est ce dernier qui nous a conduits jusqu’à lui. ☰ Par Hassina Mechaï

« Une rafle visant dix maisons dans la région parisienne est prévue par la police de Pétain. »

Les papiers s’enchaînent dans cet atelier dont la jeunesse des membres étonne encore aujourd’hui. Adolfo se souvient des camarades avec qui il travaillait : « Le plus âgé avait 24 ans. Moi, 18. Leur travail était de convoyer les enfants vers les caches, à travers les frontières aussi, vers l’Espagne, vers la Suisse. Ils ont fait du très bon travail. C’était une mission pour laquelle il fallait d’abord des papiers. Ces papiers servaient ensuite à sauver des milliers d’enfants. » Il faut être délicat : il ne s’agit pas seulement de tout fournir en temps et en heure ; les papiers doivent être parfaits. Un défaut, et c’est la mort assurée pour ceux à qui ils sont destinés. Adolfo contrôle sans cesse, au bord de l’épuisement, de la syncope. Il l’a résumé ainsi : s’il s’endort une heure, c’est trente vies de perdues. Alors, quand la fatigue le prend, Adolfo marche et se gifle pour se réveiller… « Qui sauve une vie sauve le monde entier », jurent à la fois le Talmud et le Coran. Enfants juifs, résistants, mais aussi survivants des camps, fellaghas algériens, militants antifranquistes, anti-Salazar ou anti-apartheid : leur survie est suspendue aux faux papiers qu’Adolfo Kaminsky a confectionnés dans ses ateliers clandestins.

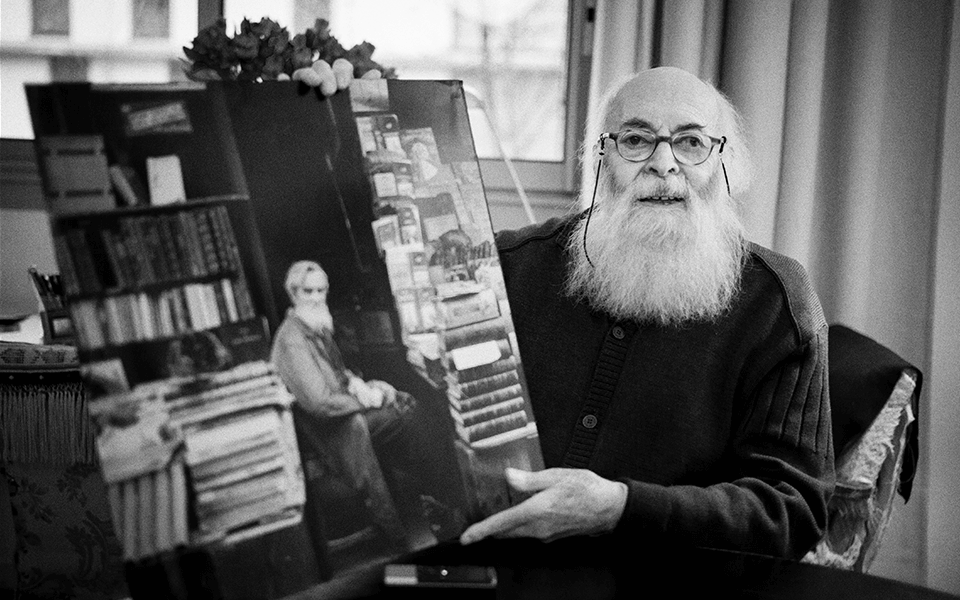

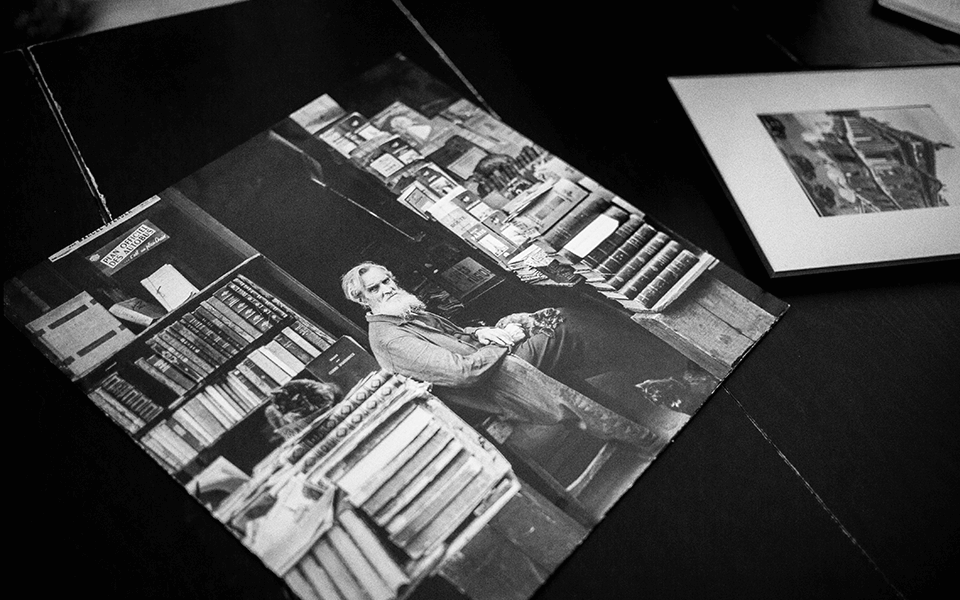

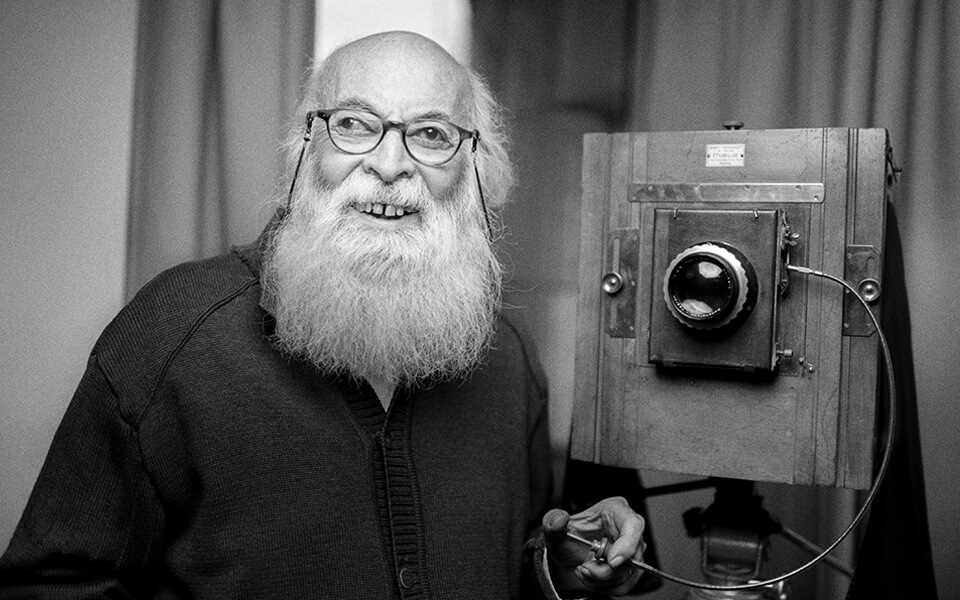

Aujourd’hui, à 91 ans, il a derrière lui une vie presqu’entièrement consacrée à sauver les autres. En plein hiver, nous rendons visite à son épouse et à sa fille. Un petit appartement lumineux et moderne, très humble dans le Paris chic. Le vieil appareil photo en bois avec soufflet (« Je l’ai acheté dans les années 1940, et il marche encore ! ») trône dans le salon. Sur les murs, des clichés d’un Paris d’un autre temps : un libraire et ses chats, un couple sous la pluie, une ruelle vide, la nuit. Quelque cinquante mille autres dorment dans ses archives. Adolfo nous entraîne dans son atelier : une pièce de cinq ou six mètres carrés — une seule personne peut s’y tenir — qui sert de chambre de développement. Ce jour-là, nous avons rencontré un mensch2.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Un homme

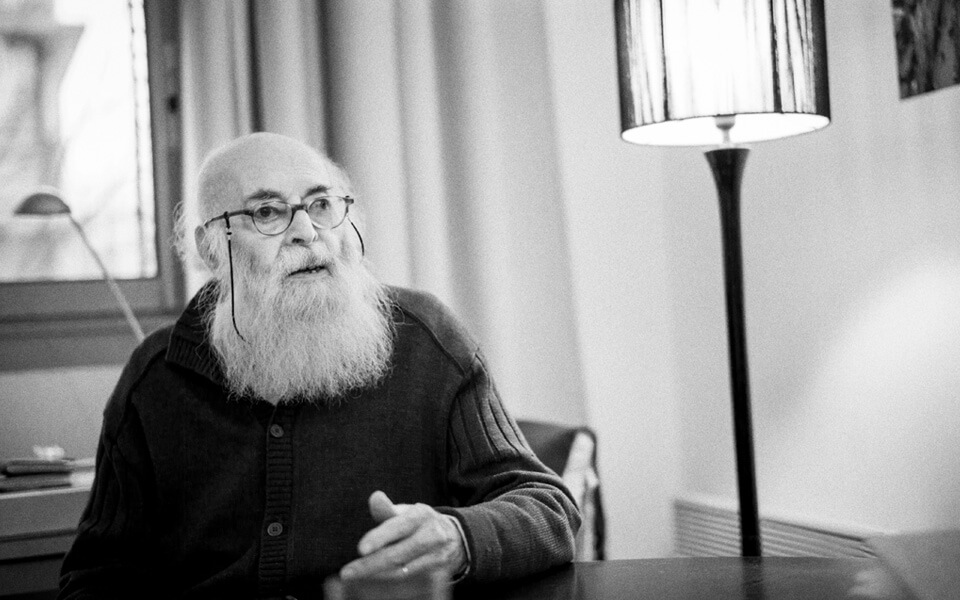

Son état civil tient en peu de mots, qui ne disent rien du moudjahid qu’il fut plus tard, ni du père, grand-père, et mari de la lumineuse Leïla qu’il est désormais : « Né en Argentine le 1er octobre 1925 de parents juifs russes. » Ils ne disent pas non plus qu’Adolfo Kaminsky était résistant, spécialisé dans la fabrication de faux papiers pour laquelle il refusa toujours d’être payé. « J’aimerais être reconnu en tant que photographe et artiste. Ainsi, j’aurais quelque chose à laisser à mes enfants, car nous vivons sur la retraite de mon épouse. » L’homme parle doucement, lentement. Il donne ainsi corps et mots à sa vie tumultueuse. Il pose sa voix, méticuleusement, sans jamais hésiter sur ses souvenirs. Ils sont là, présents de façon évidente. Sur le visage très mobile passent les ombres d’une mémoire souvent douloureuse. L’amusement, aussi, une légère distance ironique avec les évènements. Et puis l’étonnement et l’indignation quand il évoque certains épisodes de sa vie : Drancy, Aloïs Brunner, le fascisme et le colonialisme.

« Sur le visage très mobile passent les ombres d’une mémoire souvent douloureuse. L’amusement, aussi, une légère distance ironique avec les évènements. »

Parfois, il arrive qu’Adolfo Kaminsky s’illumine : lorsqu’il parle de sa famille et de son travail de photographe. Les yeux de ses enfants portent la trace, intense, du vert de son regard de jeune homme : Sarah, comédienne, José — plus connu sous son nom de rappeur, « Rocé » — et Atahualpa — prénommé ainsi en hommage au poète et chanteur argentin Atahualpa Yupanqui. Trois enfants qu’il a eus avec Leïla, son épouse algérienne, également photographe à ses heures, rencontrée dans le désert du Grand Sud alors qu’elle était étudiante en droit dans les années 1970. « Je suis très fier de mes trois petits », glisse-t-il soudain sur le ton de la confidence, inclinant sa longue silhouette vers les photos des petits-enfants Kaminsky que commente Sarah. Des sourires percent dans la conversation : Adolfo Kaminsky a, sans conteste, un humour très fin.

Le feu du photographe couve encore dans sa voix. Si ce métier a constitué une couverture commode pour son activité de faussaire, ainsi qu’un réel gagne-pain, il fut avant tout une sincère passion. Stéphane Burlot, photographe présent le jour de l’entretien, s’agite autour de lui en un ballet discret : Adolfo Kaminsky observe, sans jamais prendre la pose, plus professionnel que modèle : « Attendez, voulez-vous que j’ouvre les rideaux, je suis à contre-jour ? » Puis, interrompant soudain ses souvenirs égrenés et se tournant vers l’appareil de Stéphane : « C’est un Leica ? C’est du numérique, oui ? C’est beau, mais c’est lourd. » Le geste est prévenant et doux. Quand le photographe décide d’utiliser un flash, le modèle s’agite : « Il fallait me le dire, j’aurais sorti un pied. » Un livre réunissant les très nombreux clichés de son père ainsi qu’une exposition sont prévus en 2017, nous informe Sarah.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Aux origines d’un engagement

Interrogé sur ce qui a forgé son parcours, Adolfo Kaminsky réfléchit d’abord longuement avant de nous livrer deux faits fondateurs. En premier lieu, l’exil forcé en Argentine que subirent ses parents. Fuyant les pogroms tsaristes, ils s’installèrent d’abord en France, « pays des droits de l’Homme », d’où ils furent expulsés après la Révolution russe de 1917, désignés comme « rouges ». Quand ils essaieront d’y revenir, un autre périple sans fin mènera les Kaminsky de Buenos Aires à Marseille, avant qu’ils ne soient expulsés vers la Turquie. Un nouvel exil sur les bords du Bosphore, dans une extrême misère, laissera des traces indélébiles. Là, c’est un enfant sidéré qui apprend la valeur des papiers d’« identité », précieux sésame — seul viatique possible pour se doter d’une existence juridique, donc plus stable. Il intègre rapidement que celui qui n’a pas de papiers est condamné à une existence fantomatique. Le sans-papier est un « paria », au sens défini par Hannah Arendt — celui qui est condamné à être en-dehors de la société. Les papiers d’identité, il le comprend, donnent « le droit d’avoir des droits », et notamment celui de bénéficier de la protection d’un État.

« Ils lui avaient raconté ce qui s’y passait, c’est-à-dire les chambres à gaz et les expériences médicales sur les internés. »

Tout juste adolescent, Adolfo perd sa mère dans des circonstances troubles. Cette dernière est retrouvée morte sur une voie ferrée, à Paris. On annonce à la famille qu’elle serait tombée d’un train en marche. Pourtant, des années après, Adolfo s’interroge encore sur cette mort. Sa mère s’était en effet rendue dans la capitale afin d’avertir son frère, Léon, qu’il était recherché par la Gestapo… Autre évènement pilier pour Adolfo : son internement à Drancy. Au cours de l’été 1943, toute la famille, qui vit alors en Normandie, est arrêtée. Dans le train en route vers le camp, le frère aîné d’Adolfo, Paul, a la présence d’esprit d’écrire plusieurs lettres à l’intention du consul d’Argentine en précisant les noms de chacun d’entre eux, réclamant la protection du pays au nom de leur citoyenneté. Il sème ces courriers tout au long du voyage, dans l’espoir que quelqu’un les trouve et les poste — espoir d’un geste de solidarité anonyme qui se produira effectivement.

À Drancy, on sélectionne les gens pour aller « travailler » en Allemagne — c’est du moins ce qu’on leur dit : « J’ai été très marqué par mon internement. On nous disait que des enfants, des bébés, partaient en Allemagne pour y être employés. J’ai même vu une femme de 104 ans sur un brancard, dont on disait qu’elle allait travailler là-bas. On prenait les gens pour des imbéciles. Depuis 1942, on savait. Mon père avait reçu des anciens du Bund3, des Allemands qui fuyaient le nazisme. Ils lui avaient raconté ce qui s’y passait, c’est-à-dire les chambres à gaz et les expériences médicales sur les internés. Radio Londres, dès 1942, avait diffusé des messages à ce sujet. Et ensuite on n’en a plus parlé. Mais c’était connu et reconnu. » Le directeur du camp est Aloïs Brunner. L’un des maîtres d’œuvre les plus acharnés de l’extermination des Juifs d’Europe, notamment en France. Ce responsable nazi, qui aimait à inspecter les prisonniers sur lesquels il avait droit d’enfer ou de mort, s’arrête devant le jeune Adolfo. Ce dernier soutient son regard sans ciller. « Il avait l’habitude que les gens plient devant lui, mais pour moi ce n’était pas possible. Et il n’y avait aucune raison. Je n’avais pas à baisser la tête et je le regardais droit dans les yeux », dit-il avec une indignation intacte plus de soixante-dix ans plus tard.

[Stéphane Burlot | Ballast]

C’est alors que l’une des lettres de Paul arrive à destination ; le consulat d’Argentine intervient et les Kaminsky sont libérés au bout de trois mois. Ils sont à Paris, sans le sou, soumis aux lois antijuives qui plombent le quotidien déjà gris. Puis, « un beau matin, la police française est arrivée et a ramassé tout le monde — moi avec —, et c’était Drancy à nouveau. Pour mon cas, on a dit que c’était une erreur, et on m’a relâché. Mais les ressortissants argentins étaient arrêtés à ce même moment car les relations diplomatiques avec l’Argentine étaient rompues, et j’ai eu de la chance, à quelques heures près, d’avoir été libéré pour la seconde fois ». Suite à un cafouillage administratif, les Kaminsky sont à nouveau relâchés. « J’ai survécu au camp de Drancy. J’y ai passé trois mois et j’ai vu déporter des milliers de personnes. Et c’est assez culpabilisant, quand tout le monde a disparu, d’être celui qui reste. » Tout l’engagement d’Adolfo tient dans ce « assez culpabilisant », sur lequel il ne s’attarde pas. Une fois à Paris, la famille se disperse.

Un authentique faussaire

«

Tu sais retirer les taches d’encre ?, me demanda-t-il.Oui.Et les encres indélébiles ?Je lui ai répondu qu’il n’existait pas d’encre indélébile. »

Adolfo est libre mais il doit se cacher, et travailler. Pas simple à concilier. « Il fallait des faux papiers et il fallait disparaître. C’est là que mon père m’a trouvé un contact. J’avais rendez-vous avec un jeune des EIF, mais cela, je ne le savais pas du tout. Il m’a dit : On se voit en face de la faculté de médecine, à telle heure, juste en-dessous de la statue

. Il m’a dit qu’il aurait un journal à la main. On s’est trouvés. Il m’a demandé alors quel nom je voulais prendre, je l’ignorais. Il m’a dit Keller

car il fallait garder les mêmes initiales, A.K. Adolphe Julien Keller, cela fait alsacien.

» Adolfo détaille le souvenir de cette rencontre fondamentale. « Il me dit : J’indique que tu es étudiant.

J’ai répondu : Non, je dois travailler, je n’ai pas un sou.

J’ai précisé : Je suis teinturier.

Mon contact s’est rendu compte, et moi aussi du coup, que j’avais des connaissances utiles. Tu sais retirer les taches d’encre ?

, me demanda-t-il. Oui.

Et les encres indélébiles ?

Je lui ai répondu qu’il n’existait pas d’encre indélébile. » Enfant sans diplôme attiré par la peinture (« Mes parents ont détruit toutes mes toiles pour ne pas que j’envisage d’en faire un métier ! »), la chimie, et plus tard la photographie, ce sincère passionné d’encre et de papier fut très vite intégré comme apprenti dans une teinturerie où il acquit les techniques nécessaires pour effacer les taches, même les plus redoutables, et blanchir comme noircir les tissus. « Je suis alors arrivé dans le laboratoire de la 6e. Ils étaient tous étonnés de toutes les trouvailles techniques que j’apportais, qui ont été ensuite partagées avec tous les autres laboratoires de France. Nous sommes devenus un laboratoire clandestin très actif », raconte-t-il. Une heure de sommeil, trente vies.

Le syndrome de madame Drawda

Et puis il y a madame Drawda, rue Oberkampf. Une Française juive persuadée que jamais la France ne les livrera, elle et ses quatre enfants, à l’occupant nazi. Quand Adolfo Kaminsky, ombre qui se glisse dans la nuit, vient l’avertir d’une rafle prochaine par la police française et lui proposer des faux papiers, madame Drawda s’en irrite presque. N’est-elle pas française depuis plusieurs générations ? N’est-elle pas une personne honnête ? Son refus de fuir avec les faux papiers est net. Adolfo Kaminsky en parle encore avec douleur : « Sous l’Occupation, il y a avait la police de Pétain. Cette femme ne se rendait pas compte qu’il s’agissait de collaboration. Pétain a fait tout ce que les Allemands ont voulu. Elle considérait qu’elle était une citoyenne du pays, qu’elle n’avait rien fait de mal. » Adolfo se raidit un peu plus, hoche la tête et murmure : « Elle ne se rendait pas compte… » Cette mère et ses quatre enfants, morts d’avoir cru en la France de Pétain, ceux-là ont hanté sa mémoire. Il n’en dit pas plus, laissant planer un long silence.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Le Juif athée qu’il est accorde une place à l’injonction biblique du Zakhor, « Souviens-toi » ; il conclut simplement, après avoir relaté ce drame : « Je leur ai fait une place dans mes souvenirs. Les Juifs français étaient dans le piège du maréchal Pétain. Ils étaient français, ils étaient en règle, ils avaient fait la guerre ou leur service militaire, ils ne se rendaient pas compte. Jusqu’au bout. Ils pensaient y échapper. » Il se souvient particulièrement d’anciens officiers de la Première Guerre mondiale, internés comme lui dans le camp de Drancy. Bardés de médailles obtenues pour la France, ces militaires étaient tous juifs ; tous croyaient que le « héros de Verdun », leur héros, le maréchal Pétain, leur serait loyal. Le vieil homme se souvient, là aussi : « J’ai été interné dans un camp avec des officiers de la guerre de 1914 hautement gradés, des grands blessés… tous ces officiers disaient du maréchal Pétain que c’était leur Maréchal, qu’il ne leur ferait jamais de mal. Mais un beau matin, la police française est arrivée, on a ramassé tout le monde, moi compris, et Drancy à nouveau. Mais eux ont tout de suite été déportés, et ensuite ça a été le four. » Court silence, puis : « Pétain a fait tout ce que les Allemands ont voulu. » Silence à nouveau. Très long, cette fois.

Du bon sens

« Mais un beau matin, la police française est arrivée, on a ramassé tout le monde, moi compris, et Drancy à nouveau. Mais eux ont tout de suite été déportés, et ensuite ça a été le four. »

Quels sont donc les ressorts — politiques, philosophiques ou éthiques — de cet homme qui a risqué sa vie, sans rien attendre en retour, pour sauver celle des autres ? Dans quelles forces a‑t-il puisé pour accepter de se ruiner les yeux, la santé, devoir longtemps mettre de côté sa vie sentimentale comme ses aspirations artistiques ? Dans les idées marxistes de son père, peut-être ? Ce Juif russe exilé en Argentine, pigiste pour le journal du Bund. Ce père trop juif pour les Russes, trop « rouge » pour la France, qui aura connu une vie d’expulsions. Tous les enfants Kaminsky naîtront à Buenos Aires, acquérant ainsi la nationalité argentine, qui les sauvera un temps sous l’Occupation. Quand on interroge Adolfo sur les conceptions politiques qui auraient pu être à l’origine de son abnégation, il n’évoque aucune grande théorie. Seulement du bon sens. « Je connaissais les idées de mon père, mais elles ne m’ont pas particulièrement influencé. » La religion aurait-elle joué un rôle ? « C’était une éducation totalement laïque. Nous n’avions pas de religion. »

Ni éducation scolaire, ni lectures : « On a eu une éducation normale, l’école primaire, c’est tout. D’ailleurs, quand je suis entré dans le monde du travail, j’avais 13 ans. » Alors quoi, monsieur Kaminsky ? « Mes parents m’ont appris qu’un être humain égale un autre être humain. Qu’il soit blanc, noir, quelle que soit sa religion, sa croyance. C’est un être humain, et tous sont égaux. C’était cela, ma bataille. Il n’y a pas de religion supérieure, il n’y a pas de race supérieure, il n’y a pas de nationalité supérieure. La race humaine est seule et unique. Les gens utilisaient le racisme, c’est complètement imbécile, car les races n’existent pas », répondra-t-il simplement. Mais encore ? Rien du côté du Parti communiste, des lendemains qui chantent, de la lutte des classes ? Aucune influence, vraiment ? Tout juste admettra-il : « Philosophiquement, je me sentais pacifiste. » Puis il murmure, comme pour lui-même : « J’étais contre la violence et même contre la mort de l’ennemi. Ce n’est pas comme cela qu’on résout les problèmes, en s’entretuant. »

[Stéphane Burlot | Ballast]

Dès le début de son activité de faussaire, Adolfo Kaminsky évita l’engagement partisan et refusa toujours d’être payé pour ses activités. Ne pas être payé signifiait pour lui n’avoir à obéir à aucun ordre et, plus important encore, ne pas être considéré comme un mercenaire : « Être payé, c’est être dépendant. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je le disais et je ne le faisais pas. Car dans tous les mouvements, quels qu’ils soient, il y a toujours des extrémistes, des gens violents, même pour la bonne cause. Je disais alors, Oui, là je fais

et Là, non, je ne suis pas d’accord

. J’ai évité ainsi pas mal de morts, de tous côtés. Si j’avais été payé, je serais devenu un employé qui aurait dû obéir et exécuter. J’étais donc indépendant ; quelle que soit la force du parti politique, je pouvais dire des choses comme Là je ne suis pas d’accord

. Je pense que j’ai évité ainsi pas mal de désastres », ajoute-t-il en souriant. L’encartage dans un groupe politique ne lui semblait pas non plus compatible avec ses activités : « Je n’étais pas engagé dans un parti, car être engagé signifie être connu. On ne peut pas mener une action clandestine en étant dans un parti officiel. » Il ajoute : « Je ne suis jamais d’accord à 100 %. Donc je fais ce pour quoi je suis d’accord, et pas les choses qu’un parti veut imposer, même si c’est la bonne cause. Il y a plusieurs façons de se battre. »

« Si j’avais été payé, je serais devenu un employé qui aurait dû obéir et exécuter. »

Deux épisodes de ses activités de faussaire illustrent ce refus d’obéissance. Le premier se passe sous l’Occupation, quand l’un de ses amis lui demande de l’aide, sous couvert de réunir tous les courants de résistance juifs (les EIF et la 6e, le Mouvement de la jeunesse sioniste et l’Armée juive) sous l’appellation d’une hypothétique « Légion juive ». Il le lui assure, la volonté de réaliser cette union a directement pour origine des directives de Londres, d’ailleurs des armes sont prêtes à être livrées — c’est du moins ce qu’il affirme au jeune Adolfo. Pour cela, il lui faut tous les noms et adresses des membres du laboratoire de la rue des Saints-Pères et des autres réseaux. Refus catégorique du jeune faussaire. Kaminsky ne donnera aucun nom, même à son cher ami Ernest. Il n’en livrera aucun, au risque de perdre l’amitié de cette figure tutélaire, rencontrée à Drancy. Leurs liens se dénoueront alors ; le temps donnera raison à Adolfo, qui aura sauvé son atelier. L’agent de Londres mentionné par Ernest, qui avait fait la demande de liste, se révéla être un membre de la Gestapo. Dans cette opération, tous les principaux responsables des MJS et de l’AJ furent arrêtés. Et liquidés.

L’aliyah4 des rescapés des camps

Après la guerre, le jeune homme refuse de reprendre ses activités. Terminé les bains de chimie, les nuits complètes à veiller. L’heure est à parcourir Paris, sa chambre de bois sous le bras, à prendre les clichés d’une ville, certes libre, mais encore endolorie et vide. C’est à cette période qu’il est approché par un ancien membre de l’Armée juive qui lui demande, de nouveau, de produire de faux papiers pour les rescapés juifs laissés à l’abandon, et pour ceux, citoyens vendus par les pays européens qui les ont livrés sans états d’âme aux nazis. Se posait désormais pour eux cette question : où aller ? Adolfo Kaminsky reprend ses activités de faussaire afin d’aider les rescapés des camps à émigrer vers la Palestine. D’abord réticent, il finit par accepter après s’être rendu brièvement en Allemagne pour constater par lui-même le sort de ces rescapés. Là, aux abords d’un camp, il voit des hordes d’enfants, totalement laissés à l’abandon, errant dans les bois avoisinants.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Aujourd’hui, il se souvient encore de ces gens qui y vivaient, présences fantomatiques aux vêtements rayés, attendant un visa pour la Palestine. Adolfo nous raconte cette visite dans ce camp libéré, qui l’a tant marqué : « Ils n’avaient nulle part où aller. Ils ne voulaient plus retourner en Pologne, ni en Allemagne, car ils avaient été trahis. La Palestine était sous protectorat britannique et seul un très petit nombre avait le droit d’y aller par année. Ces gens-là étaient restés dans les camps, ils n’étaient plus maltraités, ils étaient mieux nourris, mais ils mouraient quand même dans la misère. C’étaient des Polonais, des Français… Tous ces gens ne voulaient plus être étrangers dans leur pays. En Palestine, les deux communautés vivaient encore en paix, les Juifs et les Arabes, ils cohabitaient. Cela aurait pu continuer ainsi, c’était très bien. J’avais moi-même l’intention d’y aller mais quand il y a eu la création de l’État d’Israël avec une religion d’État, pour moi c’était inadmissible, c’était recommencer les injustices et le racisme. » Adolfo Kaminsky ne se considère pas comme sioniste. Simplement, l’idée que chaque individu, surtout s’il est en danger, doit pouvoir circuler librement reste fondamentale.

« En Palestine, les deux communautés vivaient encore en paix, les Juifs et les Arabes, ils cohabitaient. Cela aurait pu continuer ainsi, c’était très bien. »

C’est ainsi qu’il s’engage un temps au service de l’Aliyah Beth, un réseau clandestin d’immigration des rescapés des camps, jusqu’à ce que le groupe Stern, très actif, lui commande un jour un système d’horlogerie à retardement, visiblement destiné à une action terroriste — chose à laquelle Adolfo, pacifiste convaincu, s’est toujours opposé. L’attentat vise Ernest Bevin, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, grand opposant à l’immigration juive et antisémite notoire. Mais Adolfo refuse de participer à la mort de quelqu’un, même en sachant qu’un autre se chargera de le faire. Il fera le choix de fabriquer la montre qui devait enclencher le détonateur de la bombe… tout en s’assurant qu’elle ne puisse jamais exploser.

De l’antifascisme à l’anticolonialisme

Sans son engagement pour les Algériens, le récit de la vie d’Adolfo Kaminsky serait incomplet. Le faussaire a en effet été membre des réseaux Curiel et Jeanson qui aidèrent à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Là encore, il se révolte contre le racisme et l’injustice. Le sort des Algériens de métropole, victimes de « discrimination et humiliations publiques », lui est insupportable : « Toutes ces guerres, y compris la guerre d’Algérie, c’étaient des guerres inutiles. Pour l’Algérie, la décolonisation était irréversible. Donc il fallait qu’il y ait le moins de morts des deux côtés. Je ne me suis pas battu pour les Algériens contre les Français. C’était pour qu’ils ne s’entretuent pas et vivent en paix. C’était cela ma bataille. » Il se met, à nouveau, à fabriquer des faux papiers et participe à un projet rocambolesque d’inonder la France de fausse monnaie si le pays devait refuser d’ouvrir les négociations. Mais les accords d’Évian sont signés, et l’énorme quantité de fausse monnaie brûle en un grand feu de joie.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Si la suite le désenchante — révolté qu’il est par les luttes fratricides entre les Algériens, devenus souverains —, il demeure fier d’avoir contribué à ce combat : « Je suis un ancien moudjahid pour l’Algérie », glisse-t-il en se redressant légèrement. « On m’invite souvent là-bas ». « Là-bas », c’est ce pays où il vivra une dizaine d’années, dans la décennie 1970, pour y fonder une famille. Et là encore, ses connaissances en chimie se révèlent précieuses : « J’ai créé en Algérie un laboratoire spécialisé pour aider les ouvriers à déterminer les travaux dangereux et leur apprendre à se protéger. On m’a bombardé ingénieur en hygiène et sécurité

. C’était mon titre. » Qu’Israël ne soit pas devenu un pays mixte et qu’une religion d’État y soit la règle lui cause alors une autre grande désillusion. En tant qu’athée convaincu, Adolfo Kaminsky n’entend plus faire son aliyah : ce qui l’intéresse, c’est la perspective d’un pays solidaire, collectiviste et surtout laïc. Utopiste ? « Oui, en un sens je suis et reste utopiste. Pour moi, l’égalité absolue doit être la seule base », reconnaît-il.

«

Là-bas, c’est ce pays où il vivra une dizaine d’années, dans la décennie 1970, pour y fonder une famille. »

D’autres causes suivront : des luttes de libération sud-américaines à celles menées contre le Portugal de Salazar, l’Espagne de Franco, la Grèce des colonels, contre l’apartheid et en soutien à l’ANC — mission qui sera pour lui la dernière, sa clandestinité lui étant moins évidente à garantir. De faux papiers encore, toujours, des causes à soutenir, à aider, avec la paix en ligne de mire. Et aujourd’hui, pour quelle cause s’engagerait-il ?, lui demandons-nous. Adolfo réfléchit : « Des causes, il y en a des milliers. Il y a aujourd’hui tous ces gens qui fuient leur pays en guerre, mais ce n’est pas possible, cela a pris des proportions qui ne devraient pas exister. » Et puis le monde actuel, où tout devient immatériel, papiers d’identité comme argent, l’indiffère : « On peut toujours falsifier des papiers. Mais c’est un autre monde ; il y a les gens qui traquent les cartes bancaires, qui arrivent à sortir de l’argent d’autres personnes par Internet. Je ne connais pas ce monde et il ne m’intéresse pas. »

Quand on évoque avec lui les bases de données qui recensent les noms de tant de personnes sous prétexte de « sécurité », il hausse légèrement les épaules et répond : « De toute façon le monde ne change pas. Malheureusement. Ce qui diffère, ce sont les appellations, c’est tout. » Adolfo Kaminsky en convient : il est difficile de déterminer contre quoi lutter, désormais, dans une société où tout semble dilué et sans élan. « Aujourd’hui, on est dans une guerre de l’argent. Les travailleurs sont pressés au maximum, on ne parle que d’emplois supprimés. C’est l’argent avant tout, l’argent pour enrichir les riches. C’est cela, la France d’aujourd’hui. L’argent et les intérêts de quelques-uns. » Mais, éternel optimiste, Adolfo tempère : « Il y a l’espoir du réveil de la conscience des gens. Moi, je ne peux plus rien faire. S’ils ne se réveillent pas, ils le regretteront... »

[Stéphane Burlot | Ballast]

Un faussaire sans papiers

Quel paradoxe pour ce faussaire que de s’être retrouvé si souvent sans papiers ! On pourrait y voir un clin d’œil facétieux de la vie. Au lendemain de la guerre, Adolfo Kaminsky est menacé d’une mesure d’éloignement, faute de pouvoir prouver sa nationalité. Il s’en indigne. Et quand il rejoint le réseau de l’Aliyah Beth, les premiers papiers qu’il fabrique sont… pour lui, lui qui a combattu pour la libération d’un pays dans lequel il estime alors désormais avoir toute sa place. Des années plus tard, l’histoire se répète en Algérie, quand il souhaite épouser Leïla : Adolfo n’étant pas musulman, le mariage doit être contracté à Genève. Et comme ce mariage n’a pas été enregistré en Algérie, son fils aîné, Atahualpa, sera déclaré au consulat… argentin : « Ce n’était pas simple », admet-il, constamment étonné de ces méandres administratifs qui enferment l’être humain dans des rets absurdes. Lorsqu’il décide de rentrer en France à la fin des années 1980 en raison de la montée de l’islamisme en Algérie, il se heurtera au même écueil. Par ailleurs, « la reconnaissance de son passé a pris du temps, par l’État français ». Nulle amertume dans sa voix : un simple constat.

Adolfo Kaminsky a toujours interrogé son action. Avec intransigeance. S’il fallait transgresser la loi pour sauver des gens, il l’a fait sans atermoiements ni états d’âme. Mais il aura toujours été attentif à ce que ses connaissances et son savoir-faire ne servent que des causes qui lui paraissent légitimes. Pour lui, toutes ses actions n’ont été que la suite logique de son engagement dans la Résistance. Ses enfants eux-mêmes apprendront sur le tard, et presque par hasard, le passé de leur père. Sa fille, Sarah, lui consacrera un livre, basé sur leurs entretiens, Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire : « En 1944, j’ai compris que la liberté pouvait se gagner par la détermination et la bravoure d’une poignée d’hommes. L’illégalité, tant qu’elle ne bafouait ni l’honneur ni les valeurs humanistes, était un moyen sérieux et efficace à envisager. À ma façon, et avec les seules armes à ma disposition — celles des connaissances techniques, de l’ingéniosité et des utopies inébranlables —, j’ai pendant presque trente ans combattu une réalité trop pénible à observer ou à subir sans rien faire, grâce à la conviction de détenir le pouvoir de modifier le cours des choses, qu’un monde meilleur restait à inventer et que je pouvais y apporter mon concours. Un monde où plus personne n’aurait besoin d’un faussaire. J’en rêve encore. » Au cours de la conversation, nous lui parlons d’une petite fille de notre connaissance, âgée de 8 ans, inconsolable depuis qu’elle a appris l’existence de ces camps où des enfants de son âge ont perdu la vie. Cette petite fille n’a pu être calmée qu’en apprenant que des hommes comme lui existaient ; Adolfo, attentif, se tait, sourit de nouveau et dit, légèrement : « Je sers au moins à quelque chose. »

- Éclaireurs israélites de France.[↩]

- Mensch signifie, en allemand, « être humain ». Et, en yiddish, « personne d’intégrité et d’honneur ».[↩]

- Fondé en 1897, ce mouvement entendait défendre les Juifs dans une optique socialiste et antisioniste.[↩]

- L’aliyah est un mot hébreu désignant l’acte d’immigration en « Terre sainte » par un Juif.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Dominique Vidal : « La lutte contre l’antisémitisme doit se mener en Occident comme dans le monde arabo-musulman », juin 2018

☰ Lire notre entretien avec Michel Warschawski : « Il y a une civilisation judéo-musulmane », mars 2017

☰ Lire notre entretien avec Edgar Morin : « Il y a toujours eu deux France », février 2017

☰ Lire notre entretien avec Alain Gresh : « On peut être croyant et révolutionnaire », novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Ivan Segré : « Être à l’affut de toutes les convergences progressistes », septembre 2016

☰ Lire notre article « Marek Edelman : résister », Émile Carme, novembre 2015