Entretien inédit pour Ballast | Série « Au quotidien le sport »

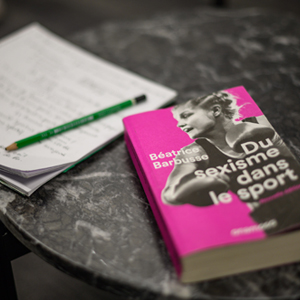

Béatrice Barbusse a été handballeuse : elle est désormais sociologue du sport à l’université Paris-Est Créteil. Présidente d’un club de sport collectif masculin, elle dirige l’US Ivry Handball entre 2007 et 2012. En 2016, elle a publié Le Sexisme dans le sport — une large synthèse sur la question, qui fait écho à ses travaux d’universitaire autant qu’à ses expériences au sein de la Fédération française de Handball. Amina Tounkara, elle, est la gardienne de but de l’équipe de handball de deuxième division de Noisy-le-Grand. À seulement 24 ans, elle est aussi la fondatrice et présidente de l’association Hand’Joy, qui vise à favoriser l’accès au sport des jeunes filles dans les quartiers populaires. Le temps de cette rencontre, Béatrice Barbusse et Amina Tounkara évoquent leur engagement pour le sport féminin et populaire, la place du féminisme dans les pratiques sportives, les violences sexistes et sexuelles ainsi que les combats qu’il reste à mener pour abolir les inégalités de genre dans le sport. « Au quotidien le sport », deuxième volet de notre série.

[lire l’introduction | « Au quotidien le sport »]

Béatrice Barbusse : On ne naît pas féministe, on apprend à l’être. Une fois qu’on a compris que c’est un combat contre le sexisme et non contre les hommes, qu’on peut faire bouger les lignes en s’engageant, on n’hésite plus à s’investir, comme le fait Amina. Le mot « féministe » est déformé. Il a une image péjorative. On a souvent l’impression que c’est encore considéré comme un gros mot, surtout lorsqu’on va au bout des logiques pour bien expliquer les choses : alors on rajoute « radical », « extrémiste »… La sociologue Christine Mennesson a montré dans un article que le mot féminisme provoque généralement le rejet dans le sport de la part de ses acteurs et de ses actrices. On trouve pas mal de femmes, plutôt de ma génération, qui disent qu’il faut se battre tout en rappelant qu’elles ne sont surtout pas féministes. Et il y a cette étape supplémentaire, qui est de se dire féministe ou non. Il y a le féminisme en action — je m’engage pour défendre la cause des femmes — et il y a un autre qui consiste à se revendiquer féministe publiquement en interview, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c’est un rendez-vous manqué ? Ça l’était hier, oui. Mais j’ai le sentiment que la rencontre aujourd’hui se fait, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de sportives qui n’hésitent plus à s’exprimer publiquement sur la cause des femmes : sur la question des cycles menstruels, la maternité, les moyens financiers…

Amina Tounkara : Le sport féminin est un combat de société. Le sexisme est présent dans le sport comme ailleurs. Oui, les sportives ne sont pas assez engagées sur ce sujet. Mais peut-être qu’elles ne savent pas par où commencer. Je ne pense pas que ce soit une question de volonté. Si on leur montre la voie — ce qu’on essaie de faire avec l’association Hand’Joy —, elles ne disent jamais non. Elles sont toujours partantes pour parler aux jeunes, faire des interventions dans les classes. Aussi, il n’y a pas beaucoup d’éducation par rapport à ça. Ça ne devrait pas être un combat, mais nous on doit se battre, parce qu’on est des filles. On l’apprend tard, mais à un certain âge on comprend qu’on va devoir se battre.

Vous citez Christine Mennesson. Cette dernière a examiné les manques auxquels sont confrontées les sportives qui voudraient s’exprimer. Il y a notamment l’absence de figures de référence et le fait que les réseaux sur lesquels elles pourraient s’appuyer sont inexistants. Amina Tounkara, souhaitez-vous y remédier avec votre association ?

« La question de la médiatisation, ça n’est pas seulement ne pas voir du sport féminin à la télé. Ça va plus loin. »

Amina Tounkara : On va dans ce sens, oui. On manque de modèles d’identification. La question de la médiatisation, ça n’est pas seulement ne pas voir du sport féminin à la télé. Ça va plus loin. Il y a des injustices dès le plus jeune âge. Quand mon père m’a dit que je ne ferai plus de sport, ça a pu paraître normal d’une certaine façon : je ne voyais pas de femmes en faire à la télé. Je devais donc me rebeller et faire quelque chose qui semblait « anormal ». C’est vrai que le mot féminisme est un peu péjoratif, mais je crois que tout le monde devrait être féministe, femmes et hommes. On a de plus en plus accès à des modèles d’identification et les réseaux sociaux jouent énormément là-dessus : c’est comme ça qu’on se montre et c’est comme ça que mon travail s’est fait connaître.

En quoi consiste-t-il, justement ?

Amina Tounkara : On fait de l’inclusion sociale par le sport pour que tout le monde puisse faire ce qu’il ou elle souhaite, peu importe d’où la personne vient. On fait beaucoup d’interventions auprès des jeunes filles. Je raconte mon histoire parce que c’est plus parlant pour elles d’entendre quelqu’un qui vient du même milieu, de la même ville — une personne qui, au final, leur ressemble, que ce soit par sa couleur de peau, ses origines, sa religion. Pour moi, la pratique sportive a été compliquée pour des raisons culturelles et parce que ça l’est toujours quand on est une fille. Mais ça ne m’a pas empêchée d’évoluer aujourd’hui en deuxième division. Si on m’avait dit ça à 14 ans, quand tout s’est arrêté, je ne l’aurais pas cru1 ! À cet âge, le handball était ma vie sociale. Tous les week-ends on était ensemble, tous les soirs on était ensemble. Je me suis forgée dans ce milieu-là. Je ne regrette pas que mon parcours ait été heurté, j’aurais été bien différente sinon. C’est ça que je veux transmettre auprès des jeunes, et j’invite d’autres sportives ou sportifs à le faire. Tout le monde ne se retrouve pas dans mon parcours. Je n’inspirerais sûrement pas une jeune fille qui est voilée autant qu’une sportive qui, elle, porte le voile également. Il faut que les sportives parlent, racontent leur histoire, pour inspirer d’autres filles, d’autres générations. Aujourd’hui je saurais me servir du réseau qui se constitue pour rediriger les jeunes filles vers les personnes adéquates. Au début, j’étais timide ! Je n’osais pas trop faire les démarches, mais il y a eu l’envie d’aider, de transmettre. Il y a des filles qui m’ont dit, par exemple, ne pas faire de sport parce qu’elles devaient faire les tâches ménagères en rentrant à la maison. D’autres qui, au foot, étaient les seules filles dans leur club et que le coach se désintéressait d’elles. Si quelqu’un avait pu me dire juste quelques mots durant mon parcours, ça m’aurait beaucoup épaulée.

[Stéphane Burlot]

D’autres sportives vous accompagnent désormais ?

Amina Tounkara : Oui. On me voit parce que je suis à l’origine du projet, mais il y a d’autres sportives et sportifs qui s’engagent discrètement. Des footballeurs, des handballeuses beaucoup : une, notamment, qui va devenir la marraine de l’association. Elle vient des quartiers aussi, du 93 comme moi, elle est handballeuse. Ça a immédiatement pris. Elle aimerait bien s’engager auprès des filles des quartiers. Pour l’association c’est énorme, c’est au-delà de nos espérances.

Vous êtes de deux générations différentes. Qu’est-ce qui vous a, l’une et l’autre, poussées dans ce même engagement ? Des expériences ? Des rencontres ?

Amina Tounkara : Être une fille dans la société, être une fille dans les quartiers populaires, ça n’est pas évident. Il y avait quelque chose d’instinctif. C’est un combat difficile, qui demande beaucoup d’énergie, de temps. Des fois je ne sais plus pourquoi je fais tout ça, c’est épuisant ! Je me demandais récemment pourquoi quelqu’un comme Béatrice continue après autant d’années. C’est très dur, on se heurte parfois à un mur. Mais c’est nécessaire. Quand on rencontre les gens sur le terrain, que des jeunes filles me regardent comme un modèle alors que je n’ai rien fait, je vois pourquoi je fais ça. Pour que les générations d’après n’aient pas à subir les mêmes choses que nous. Comme les générations d’avant se sont battues pour qu’on soit plus libres. Aujourd’hui, la parole se libère, mais si avant nous des femmes ne s’étaient pas battues pour ça, ça n’aurait pas été si évident de monter une association pour défendre les droits des femmes.

« Les filles et les garçons sont arrivés à peu près en même temps au plus haut niveau, en première division, dans les années 1980–1990. Et là, les mecs ont commencé à être payés. Nous, non. »

Béatrice Barbusse : Je me suis engagée tardivement sur ces questions. J’ai des parents très impliqués politiquement. Mon père était et est encore syndicaliste, cégétiste, communiste : je l’ai toujours vu se battre, même s’il était loin de moi. Bon, il me prenait un peu la tête avec L’Humanité le dimanche, etc., mais ma conscience politique s’est construite très jeune. Dès le collège, j’étais très intéressée par les questions économiques, sociales. Beaucoup de choses, sauf le féminisme. Pourtant je vivais seule avec ma mère qui, si elle n’était pas aussi engagée que mon père, ne se laissait pas faire au boulot. Elle me racontait ses histoires de bureau, ce que faisaient ses chefs… Elle allait à toutes les manifs. Quand il y avait des grèves dans l’Éducation nationale, je n’allais pas en cours : elle marquait sa « solidarité avec les grévistes ». Je me suis néanmoins rapidement aperçue qu’on n’avait pas les mêmes moyens que les garçons au hand, surtout adolescentes. J’ai commencé à 11 ans, à Créteil. Les filles et les garçons sont arrivés à peu près en même temps au plus haut niveau, en première division, dans les années 1980–1990. Et là, les mecs ont commencé à être payés. Nous, non. Alors j’ai commencé à représenter les filles au conseil d’administration, à me battre pour qu’on ait des équipements — mais toujours pas de salaire, ça non. Je n’employais toujours pas le mot de féminisme.

Pourquoi ?

Béatrice Barbusse : Pour les femmes de ma génération, nées dans les années 1960, on s’est reposées sur ce qui avait été fait avant nous pendant la deuxième vague du féminisme. On se battait chacune dans son coin. Et je me suis réveillée quand je suis devenue présidente du club de handball d’Ivry. Sur les trois dernières années, j’en ai pris plein la tête. Heureusement, j’avais les ressources de la sociologie. Je tenais un journal. J’avais 45 ans, j’étais construite, j’avais une vie personnelle qui allait bien. J’ai pu prendre du recul et me dire que ça n’était pas moi, Béatrice Barbusse, qui était attaquée, mais mon sexe et mon genre : le fait d’être une femme présidente d’un club de handball masculin. Et je ne pouvais pas me taire. Mon métier c’est d’écrire, de faire de l’analyse, de publier. Alors j’ai fait ce que je sais faire sur ces sujets. Vous parliez de rencontres : oui, tout ce que j’ai fait, je le dois à des rencontres extraordinaires, ne serait-ce qu’intellectuellement, à travers des lectures. Mais sur l’engagement du féminisme, je mentirais si je disais ça. J’ai grandi dans un quartier dit « sensible » : les discriminations — sexistes, racistes, religieuses —, je les ai vues. Je ne les ai pas toutes vécues puisque je suis blanche — on m’appelait « la Gauloise » dans la cité. Mais quand on allait à Paris je voyais bien que les flics demandaient leur carte d’identité de tous mes potes et pas la mienne ! Ce sont des histoires personnelles qui font qu’à un moment on relève la tête et qu’on se demande : je fais quoi, là ?

[Stéphane Burlot]

Aujourd’hui mon engagement est de préparer la relève. Quand je rencontre des jeunes femmes comme Amina, je fais tout mon possible pour les aider, pour les soutenir, parce qu’il est fondamental qu’il n’y ait pas cette rupture comme dans les années 1980–1990 où on n’a pas avancé. On se retrouve dans une situation où il y a tellement de retard ! On parlait de la médiatisation, du salaire et, avant cet entretien, de certaines équipes qui sont en train de couler dans le handball féminin2… On ne peut plus l’accepter. L’important n’est pas seulement d’initier les choses, mais de faire en sorte qu’elles perdurent dans le temps. Parce que quand une dynamique collective est créée, c’est très difficile de l’arrêter. Et notre objectif est bien celui-là : créer cette dynamique, préparer la jeune génération, sans faire quoi que ce soit à leur place. C’est notre devoir de les aider. Mais je rejoins Amina : c’est usant. À moins d’être une intellectuelle de la trempe de Gisèle Halimi ou de Simone de Beauvoir, qui n’ont jamais cessé de s’investir, on ne peut pas continuer toute sa vie. Je suis épuisée. Je ferai un mandat supplémentaire si on est élus, mais pas plus. C’est épuisant parce qu’on a l’impression de se battre contre tout, et en plus d’être traitée de tous les noms.

Ces derniers jours, plusieurs cas de violences sexistes et sexuelles ont été mis en lumière dans le sport, notamment chez des dirigeants. Noël Le Graët3 pour la Fédération française de foot, Bruno Martini4 pour la Ligue nationale de handball… Y a‑t-il un retard par rapport à d’autres milieux sur ce point ?

Béatrice Barbusse : Je ne sais pas si ça arrive si tard. Dans la culture, ils n’ont pas encore fini leur ménage. Dans le sport, c’est sûr, ça n’est pas fini. On est en retard peut-être parce qu’on touche au cœur du problème : la domination masculine dans le sport. Le corps, aussi, le corps féminin — même si, dans le cas de Bruno Martini, ce sont des garçons qui sont concernés. Et puis le sport est une petite communauté où les gens se connaissent, une famille : « Ce n’est pas possible, ce n’est pas lui, je le connais depuis vingt ans… »

Comment le cas de Bruno Martini a‑t-il été traité au sein de la Fédération française de handball ?

« Si le sport est un reflet de la société, on retrouve forcément des cas de violences sexistes et sexuelles dans le sport. »

Béatrice Barbusse : Bruno Martini est désormais l’ancien président de la Ligue nationale de handball, l’organisatrice des compétitions professionnelles masculines de handball. C’est une affaire privée. On est intervenus parce que, à ce titre, il est licencié de la Fédération et membre du conseil d’administration en tant que président. C’est triste mais, comme je l’ai dit ailleurs, pour le handball c’est un mal pour un bien. Ça a permis à quelques personnes de reconnaître que ça existe. Ils ont pris conscience de ça parce que Bruno Martini est connu, il était apprécié, il a tout gagné avec l’équipe de France. Mais je l’ai dit au président, Philippe Bana : ça n’est pas fini. Statistiquement, il y a forcément d’autres cas autour de nous. J’espère que ces cas connus vont éveiller certaines consciences et qu’on arrêtera d’entendre qu’on exagère. Parce que le sport c’est comme l’Église, ça n’est pas comme dans la société ! Dans un temps pas très lointain encore, on a tout fait pour que ça ne se sache pas, pour que ça ne sorte pas, car on trouvait ça normal, aussi. Je me souviens d’un entretien qu’un entraîneur de handball avait donné à une sociologue, Catherine Louveau, il y a dix ans. Elle enquêtait sur les pôles de formation de handball. Cet homme lui disait tranquillement qu’on entraîne différemment les filles et les garçons, que les filles ont besoin d’un rapport de séduction. Comment ça, un rapport de séduction ? En y repensant, je me souviens que quand j’étais joueuse, tous les entraîneurs étaient sortis avec une ou deux filles de l’équipe. Et que c’était normal. Comme si maintenant je sortais avec mes étudiants. Je pense que d’autres affaires vont sortir dans les mois à venir. Et tant mieux.

Est-ce qu’au sein des clubs ce sont des cas discutés entre joueuses, avec les dirigeants et les dirigeantes ?

Amina Tounkara : Cette affaire a beaucoup étonné parce qu’on ne parle généralement que des « bonnes valeurs » du sport. Mais si le sport est un reflet de la société, on retrouve forcément des cas de violences sexistes et sexuelles dans le sport. Cette fois ça concerne le handball, on est directement concernées, on prend forcément le sujet plus à cœur. Beaucoup de femmes dans le handball ont eu affaire à Bruno Martini parce qu’ils nous aidaient beaucoup. C’est choquant d’apprendre ça : il était à côté de moi, je n’ai pas vu…

Béatrice Barbusse : C’est au-delà de la raison, on a tous été stupéfiés. Le jour où c’est sorti, j’étais avec les filles du Stella Saint-Maur Handball [club de deuxième division, ndlr], leur entraîneur m’avait invité pour leur parler de sport et sexisme. Elles me posaient des questions à mesure que j’avais des informations… Bruno Martini, ça fait trente ans que je le connais. On n’a pas mis beaucoup de temps à réagir par rapport à d’autres fédérations dans des cas similaires. Mais, pendant quelques heures, il y a eu de la stupéfaction. Au début on se demande qu’est-ce que c’est que ce délire. Puis on lit les déclarations — il a plaidé immédiatement coupable puis est passé en comparution immédiate. C’est violent. On doit avancer pour protéger tout le monde. Là, c’était une affaire privée, qui n’était pas dans le cadre du handball.

[Stéphane Burlot]

Vous avez été confrontées à d’autres cas ?

Béatrice Barbusse : J’ai eu le cas d’un pédocriminel dans mon club, quand j’étais présidente d’Ivry. Il a fait du mal à plus de quarante enfants, dont certains du club de handball. J’ai parlé de cette histoire il y a quinze jours lors d’un séminaire intégrité où on parle des violences sexuelles. Une dame d’une trentaine d’années est venue me voir pour me dire que ça lui avait fait mal d’entendre ça. Pourquoi ? « Parce que je suis partie à cause de ça du club d’Ivry. Mon frère s’entraînait avec lui. Ma mère avait vu que quelque chose n’allait pas. Et elle l’a dit à quelqu’un du club. » Au moment où j’étais présidente ? Pourquoi elle n’était pas venue me voir ? À qui l’avait-elle dit ? Elle m’a donné le nom par mail ensuite. (silence) Si un jour je revois cette personne… J’ai une colère en moi… Je me souviens du jour où le criminel a été arrêté. Cette personne-là m’avait dit : « Je m’en doutais. » Je lui avais demandé pourquoi il n’avait rien dit. Il m’avait répondu que « C’est difficile tant qu’on ne prend pas les personnes en flagrant délit ». Comme s’il allait faire ça dans les vestiaires ou dans le gymnase ! Une maman était venue le voir pour lui dire que l’entraîneur n’était pas net avec les enfants et lui, il s’en foutait. J’ai la haine. Quarante personnes ont souffert. Et dans quel état elles sont aujourd’hui ? À tous ceux et à toutes celles qui pensent que ça n’est pas prioritaire, je leur dis : un jour ce sera à vous de traiter ces affaires. Vous changerez d’avis. Qui va au combat ? Toujours les mêmes. On entend parfois, et tu vas l’entendre aussi Amina : « Mais tu aimes ça le combat, sans ça tu n’existerais pas. » Ça me rend dingue. On a toujours été obligées de se battre pour avancer. Mais on aimerait bien parfois pouvoir se reposer.

Le handball est souvent présenté comme étant, d’une certaine façon, une exception sur la place des femmes, tant pour ses pratiquantes que dans les institutions — plan de féminisation, convention collective… La sociologue Camille Hernandez s’est récemment montrée critique vis-à-vis de ce constat. S’il y a bien une féminisation quantitative, les inégalités existent toujours, se sont déplacées.

Amina Tounkara : Il y a beaucoup d’injustice sur la féminisation dans le sport. Mais on a de la chance d’être handballeuses. Enfin, oui et non : quand on se compare aux garçons, non, on a beaucoup moins de chance. Mais si on se compare aux autre sportives, oui. Si on prend un club de foot comme Fleury, qui a un niveau professionnel, les joueuses n’ont pas de salaire. Aujourd’hui, en deuxième division, dans le handball, on a des contrats. Le championnat se professionnalise de plus en plus, la deuxième division est entrée dans la Ligue. Quand il se passe des choses dans nos clubs, on sait à qui en parler parce qu’il y a beaucoup de gens engagés dans la féminisation dans le handball.

Béatrice Barbusse : Il y a la convention collective aussi.

« À tous ceux et à toutes celles qui pensent que ça n’est pas prioritaire, je leur dis : un jour ce sera à vous de traiter ces affaires. »

Amina Tounkara : Oui, une convention qui fait que les femmes peuvent enfin avoir des enfants et conserver leur contrat, par exemple. Je pense que le handball est une référence pour le sport féminin. Je suis convaincue que les handballeuses peuvent montrer la voie à toutes les sportives en s’engageant comme elles le font.

Béatrice Barbusse : On n’est pas une fédération parfaite, c’est sûr. J’ai souvent voulu savoir pourquoi les handballeuses avaient plus de facilité à dénoncer des choses, y compris publiquement. Je me souviens de Cléopâtre Darleux, gardienne de l’équipe de France, qui avait affiché le journal L’Équipe sur les réseaux parce les Françaises n’avaient pas fait la une alors qu’elles étaient championnes olympiques. À la place c’était une pleine page sur la potentielle arrivée de Messi au PSG ! C’était important que ce soit elles qui le fassent, que les concernées s’expriment. Les handballeuses osent davantage dire les choses que les autres sportives.

Avez-vous des liens avec d’autres disciplines ?

Amina Tounkara : Un peu. J’ai été contactée dernièrement par Salimata Sylla en rapport avec le port du voile dans le basket5. Elle voulait savoir pourquoi dans le hand on a le droit à le porter et pas dans son sport. Aujourd’hui, elle ne peut plus faire sa pratique !

[Stéphane Burlot]

Comment se fait-il qu’il y ait des différences entre les disciplines par rapport au port du voile ?

Béatrice Barbusse : D’abord, la Fédération internationale de handball ne l’interdit pas. Les fédérations internationales de foot et de basket non plus, d’ailleurs. C’est à chaque fédération nationale de prendre ses dispositions. Nous, nous ne l’interdisons pas et je crois que personne ne le demandera ! Il y a un mois j’étais à Orléans pour une rencontre entre clubs. Un homme a posé cette question : « On a plein de jeunes filles qui veulent jouer au handball avec un hijab et pas mal de dirigeants ne le souhaitent pas, qui disent que c’est interdit… Quelle est la position de la Fédération française de handball sur le port du voile ? » Un mail est envoyé chaque année aux clubs. Il n’y a pas d’interdiction et aucune raison de le faire. J’ai expliqué les règles, la laïcité, tout le bazar… Une handballeuse n’est pas agente du service public. Elle n’est pas fonctionnaire. Alors quel est le problème ? Aujourd’hui j’ai regardé des statistiques sur la part de licenciées et de licenciés dans les différentes fédérations. On est la seule fédération qui a vu ses licenciées augmenter dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça n’est pas par hasard. Personne n’a remis publiquement en cause le port du voile dans le handball. Même si je sais que ça démange certains…

Amina Tounkara : Oui, je suis d’accord.

Béatrice Barbusse : Tant qu’on sera là, nous, les personnes à la tête de la Fédération, on ne touchera pas à ça. Il n’y a pas de problème de sécurité ou d’intégrité physique, il n’y a rien. Mais on n’est pas élus à vie. On ne montre pas ses opinions religieuses dans le sport ? Des footballeurs prient avant de rentrer sur le terrain ; Neymar, après le titre de champion olympique, met un bandeau où il est marqué « Jésus en 2016 » : ça ne dérange personne ! Derrière ces refus d’accepter des jeunes filles portant le hijab dans le sport, il y a de l’islamophobie.

« J’ai des amies handballeuses qui portent le voile. Elles savent que les regards ne sont pas les mêmes. Elles disent qu’on les regarde parfois comme des extraterrestres. »

Amina Tounkara : Ça dérange énormément de personnes. J’ai des amies handballeuses qui portent le voile. Elles savent que les regards ne sont pas les mêmes — et d’ailleurs je le vois. Elles disent qu’on les regarde parfois comme des extraterrestres. Des remarques ont été relayées par des coéquipières, il y a certains coachs que ça dérange. L’année dernière on est allées jouer dans un club où les gens pensaient que c’était interdit. Ils ne voulaient pas que des filles jouent comme ça, avec des collants sur les jambes, sur les bras, et un voile. C’est remonté jusqu’à la Fédération pour qu’on puisse jouer.

Béatrice Barbusse : Il y a des clubs qui l’interdisent, c’est sûr. Lors d’une intervention en visio récemment, une handballeuse a dit dans le chat qu’elle n’avait pas le droit de porter le hijab — je lui ai donné mon adresse pour qu’elle m’écrive, mais elle ne l’a pas fait. Comme pour les violences sexuelles, il faut qu’on mette les personnes concernées en confiance. Parce que c’est de la discrimination !

[Stéphane Burlot]

Dans votre livre, Béatrice Barbusse, vous parlez à la fois d’émancipation, mais aussi de disempowerment pour les hommes. Comment faire pour que les hommes en poste cèdent leur place ?

Béatrice Barbusse : Vous voulez que je sois sincère ? Il va falloir attendre que deux générations partent. Vous voyez bien l’affaire Noël Le Graët, l’affaire Bernard Laporte6. Vous pensez qu’ils veulent laisser leur place ? En plus, le sport n’est pas bien considéré en France, ça vient après la culture. Il y a quelques années, vous n’aviez pas intérêt à dire que vous étiez sportifs ou sportives de haut niveau en même temps que vous faisiez des études ! Vous étiez généralement considéré comme un abruti. Dans le sport, des gens pas très compétents peuvent faire une carrière de dirigeant : les petits notables de la ville, du village, du quartier. J’ai vu et je vois encore pas mal d’hommes à des postes importants qui sont complètement incompétents. C’est aussi pour eux une manière d’avoir de l’estime de soi. Ça peut être l’expression d’une masculinité subalterne ailleurs — chez eux c’est leur femme qui dirige, au boulot ils ne sont pas les responsables –, et ils viennent chercher cette virilité inculquée depuis petit dans le sport. Le travail de Camille Hernandez que vous mentionniez l’indique : on a encore beaucoup de chemin à faire.

Où, par exemple ?

Béatrice Barbusse : Il y a une division des tâches hyper stéréotypée. Toutes les personnes qui à la Fédération s’occupent de performance sociale, d’éducation, de violence, de féminisation, de racisme… sont des femmes ! Tous les postes stratégiques concernant l’économie ou le marketing sont occupés par des hommes. Avec le temps, je suis devenue pragmatique : on va avancer pas à pas, avec ce qu’on a.

Et sur le terrain ?

« C’est pareil chez les journalistes sportives : elles s’en mangent plein la gueule quand elles sont sur des plateaux en train de parler de foot. »

Béatrice Barbusse : Les entraîneuses, on les compte sur les doigts d’une seule main dans les ligues masculines et féminines, première division et deuxième division confondues. Ça n’est pas normal. Les arbitres, pareil. On en a remis une couche cette année. Et il y a une femme qui a posé sa candidature à la Fédération européenne de handball, qui a pris en main les choses. Il y a aussi la formation, pour être entraîneur ou entraîneuse notamment. On nous dit qu’il n’y a pas assez de femmes qui posent leur dossier. Mais qui sont les examinateurs ? À un moment, il faut faire de la discrimination positive puisque les dossiers de femmes ne sont de toute manière pas jugés de la même façon. On a aussi de graves soucis au niveau de la direction technique nationale — les cadres techniques, des entraîneurs professionnels qui interviennent dans les territoires pour développer la politique de la Fédération. Ces techniciens n’ont pas assez, voire pas du tout, intégré la variable du genre… On n’est pas exemplaires, mais on est plus en avance qu’ailleurs. Je n’irai pas ailleurs qu’à la Fédération de handball.

Vous écrivez qu’à tout niveau, dans le sport, c’est « les femmes avec les femmes, et les hommes partout où ils veulent ». Amina Tounkara, vous avez joué dans trois clubs différents à haut niveau. Qu’en pensez-vous, à la lumière de votre parcours ?

Amina Tounkara : J’ai commencé le hand avec une fille. Je pense que ça fait aussi partie des choses marquantes dans mon parcours. Ça l’a facilité. Après j’ai eu de nouveau une fille en tant qu’entraîneuse. Je me sens toujours plus à l’aise. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours contente quand il y a une fille. C’est peut-être un cas particulier…

Béatrice Barbusse : Non, tu n’es pas la seule à le dire.

Amina Tounkara : Même là à Noisy, je suis contente qu’il y ait Mazuela Servier en tant que coach adjointe, parce qu’on est représentées. C’est très important qu’il y ait des filles dans les instances de direction, chez les élus, dans les staffs… On est toujours contentes d’avoir une kiné par exemple, de ne pas avoir que des garçons. C’est vrai que les garçons sont partout chez les filles et les filles moins chez les garçons, et ça paraît normal. Je me souviens d’une coupe du monde de foot où une femme avait arbitré un match de garçons, ça avait étonné, alors que l’inverse n’étonne pas. C’est pareil chez les journalistes sportives : elles s’en mangent plein la gueule quand elles sont sur des plateaux en train de parler de foot. Un garçon sur son canapé se sentira plus légitime qu’elles, alors même qu’elles ont fait des études ou qu’elles sont spécialistes du sujet.

[Stéphane Burlot]

Béatrice Barbusse : Il n’y a pas de soucis avec les joueurs. Le souci, c’est ceux qui pensent que vous allez prendre leur place. J’ai eu des soucis quand deux ou trois mecs de mon club ont vu que je maîtrisais, que j’avais mon réseau, que je n’avais pas forcément le même avis qu’eux sur certains points… « Mais qu’est-ce qu’elle vient nous emmerder celle-là ? » On a été deux présidents élus à l’unanimité de nos pairs au bureau de la Ligue nationale de handball quand j’étais présidente d’Ivry : le président de Montpellier et moi. Ça n’a pas posé de souci. C’est quand on prend une place ou qu’on fait de l’ombre que ça pose problème.

On peine parfois à considérer les sportifs et les sportives de haut niveau comme des travailleurs et des travailleuses. Amina Tounkara, vous êtes en arrêt de travail suite à une blessure. Comment ça se passe dans ces cas-là ?

Amina Tounkara : J’ai pris un ballon dans la tête au mois de septembre, un tir à trois mètres. Ça a été violent. J’ai fait une commotion cérébrale et j’ai eu une perte de connaissance. J’ai essayé de reprendre deux mois plus tard, après une rééducation, mais j’ai refait un malaise à Rennes après le match. Les bilans de santé n’étaient pas très positifs, c’était au-delà de la commotion. Donc pour le moment je suis arrêtée, j’espère reprendre bientôt mais je ne suis pas sûre de rejouer cette saison. Je dois prendre soin de ma santé physique, mais aussi mentale, parce que c’est devenu un problème psychologique : je suis arrêtée longtemps, on m’a dit certaines choses, c’est compliqué de regagner le terrain… Ça me laisse plein de temps pour Hand’Joy, qui se déploie plus vite, mais c’est parce que je ne fais plus de handball. Parce que je ne vais plus au travail.

Comment se passe les relations de travail, justement, dans votre sport ?

« Les joueuses sont de plus en plus professionnelles, même si les salaires ne sont pas énormes. »

Amina Tounkara : De la même manière qu’en entreprise. On a des vrais contrats de travail. Je suis en alternance, j’ai un contrat dans le club où je travaille et j’ai mon contrat avec le handball. Ça se passe pareil dans les deux endroits. Les joueuses sont de plus en plus professionnelles, même si les salaires ne sont pas énormes. J’ai pu poser un arrêt de travail. J’arrive quand même à avoir un salaire tous les mois, je ne suis pas obligée de penser à la manière dont je vais survivre si je dois arrêter momentanément le handball.

Béatrice Barbusse : Quand on a décidé de mettre la deuxième division dans la Ligue nationale de handball, de décider que c’était professionnel, on a fait une enquête. En deuxième division, 50 % des filles étaient professionnelles, avaient un contrat, et 50 % ne l’étaient pas. On s’est dit que si on voulait consolider le handball féminin, il fallait professionnaliser. C’était une demande des clubs, des filles aussi. Les clubs de deuxième division ont signé la convention collective, et aujourd’hui on est à 80 % de professionnelles. Ça rend les clubs et les joueuses plus crédibles, plus légitimes quand elles vont démarcher des partenaires. Le handball, c’est un sport qui part de très loin. On est peu médiatisés. On sait d’où on vient. Dans les années 1980 on connaissait parce qu’on en faisait tous à l’école, mais à part ça… On a beaucoup taffé. Au niveau international, on s’entraîne plus qu’au football et au rugby. On est des besogneux. On ne nous a jamais rien donné, il a fallu qu’on aille tout chercher : les licenciés, l’argent, les titres… Et on n’a pas envie de retourner là où on était avant. Tant qu’on a des titres, ça nous sauve. Il est hors de question qu’on donne moins d’argent aux équipes de France, c’est essentiel, parce que sans les titres on n’existe plus. À part dans le foot, vous êtes morts si vous n’êtes pas performants.

[Stéphane Burlot]

Vous écrivez dans Le Sexisme dans le sport : « On ne peut que constater […] l’émergence d’une sororité sportive. Mais pour aller plus loin, il faut que les sportives développent une conscience de genre. Il faut au fond qu’un féminisme sportif émerge. » Amina Tounkara, ça vous parle ?

Amina Tounkara : Oui. Parce qu’il y a un truc essentiel, c’est qu’il faut que les principales actrices, les sportives, s’engagent. C’est pour ça que je suis contente d’avoir toutes les casquettes : sportive, étudiante du sport, association d’inclusion sociale par le sport. Ça me permet d’avoir un œil un peu partout. Je le dis à mes coéquipières, il faut prendre la parole. Et avec mon association, je serai toujours là pour les aider à le faire parce que c’est leur combat aussi. Si on ne le fait pas, ça sera compliqué pour les générations à venir.

Que pensent vos coéquipières de votre implication ?

Amina Tounkara : Ça suscite énormément d’intérêt et de curiosité. Elles me disent toujours que si j’ai besoin, je peux les solliciter. On dit que les sportives ne s’engagent pas : c’est qu’elles ne savent pas comment le faire. Je pense qu’il y a aussi une petite peur derrière, parce que quand on vit de ça, ce qu’on touche n’est pas énorme. S’il y a un truc qui ne plaît pas, on peut préférer rester dans le silence et subir. J’en parle beaucoup avec des filles de centres de formation. Pour elles, c’est très compliqué : le marché du travail est petit, elles encaissent beaucoup, elles se disent que leurs parents ont beaucoup investi pour elles. Du coup elles se taisent. C’est triste, parce que c’est des filles avec qui j’ai joué, que j’ai vu évoluer. Elles n’osent pas en parler au coach, voire même à leurs coéquipières. Elles n’ont pas assez de suivi psychologique. Elles le disent clairement, ça les affecte énormément. Elles font bonne figure devant les autres, mais à l’intérieur c’est catastrophique. Une coéquipière m’a contactée récemment pour me dire qu’elle était mal, que c’était compliqué sportivement avec le handball et qu’elle ne savait pas comment en parler au coach. Je lui ai dit que j’allais en parler pour elle, parce que ce sont des sujets compliqués dans le sport, qu’il faut soulever.

Béatrice Barbusse : Il y a un syndicat des joueuses aussi. C’était au départ un syndicat des joueurs — forcément. Ils ont intégré les joueuses maintenant. Ils font des trucs bien sur la reconversion, les droits, etc. Plus de 80 % des filles sont syndiquées. Dans les autres sports on est plus proches de 10–20 %…

Amina Tounkara : Oui, mais tout le monde n’est pas sensibilisé, ne comprend pas, ne sait pas ce que c’est que d’être syndiqué. Les gens ne voient pas forcément l’intérêt.

[lire le troisième volet | Marina, sur la route du rugby]

Photographies de bannière et de vignette : Stéphane Burlot | Ballast

- Après avoir commencé le handball à 11 ans, Amina Tounkara a la possibilité, trois ans plus tard, de rentrer dans un pôle espoir pour intensifier sa pratique, ce que son père refuse catégoriquement. Après plusieurs années d’arrêt, elle reprend le sport, jusqu’à intégrer l’équipe de Saint-Maur, puis de Noisy-le-Grand, qui évoluent en deuxième division [ndlr].[↩]

- Fin 2022, les clubs de Bourg-de Péage et de Fleury, respectivement en deuxième et première division de la Ligue féminine de handball, ont été contraints au dépôt de bilan, ce qui a acté leur disparition. Les équipes de Mérignac, en première division, et de Bouillargues, en deuxième division, sont elles aussi en difficulté financière [ndlr].[↩]

- Une enquête préliminaire a été ouverte en janvier 2023 sur le président de la Fédération française de football Noël Le Graët pour « harcèlement moral » et « harcèlement sexuel », suite à un signalement. De nombreuses accusations de harcèlement à l’encontre de femmes qui ont travaillé à la FFF ces dernières années avaient préalablement été révélées dans la presse fin 2022 [ndlr].[↩]

- Gardien de but international français de handball, dirigeant de club puis président de la Ligue nationale de handball (LNH). Le 25 janvier 2023, il est condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur et enregistrement d’images pédopornographiques [ndlr].[↩]

- La basketteuse Salimata Sylla n’a pas pu jouer un match avec son club d’Aubervilliers parce qu’elle porte le voile dans sa pratique, ce qu’interdit la Fédération française de basket en compétition. Elle a rendu cette décision publique en janvier 2023 dans un entretien avec Le Parisien [ndlr].[↩]

- Après avoir été condamné en première instance, en 2022, pour « corruption passive », « prise illégale d’intérêts » et « trafic d’influence », le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, ancien sélectionneur de l’équipe de France et ancien secrétaire d’État chargé des sports, fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » [ndlr].[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Martine Delvaux : « Je veux défendre les adolescentes », juin 2022

☰ Lire notre entretien avec Valérie Rey-Robert : « Le problème, c’est la manière dont les hommes deviennent des hommes », avril 2020

☰ Lire notre entretien avec Natacha Lapeyroux : « Boxer contre le genre », février 2020

☰ Lire notre entretien avec Mélissa Blais : « Le masculinisme est un contre mouvement social », décembre 2019

☰ Lire notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Benthouami, mai 2019