Texte inédit pour le site de Ballast

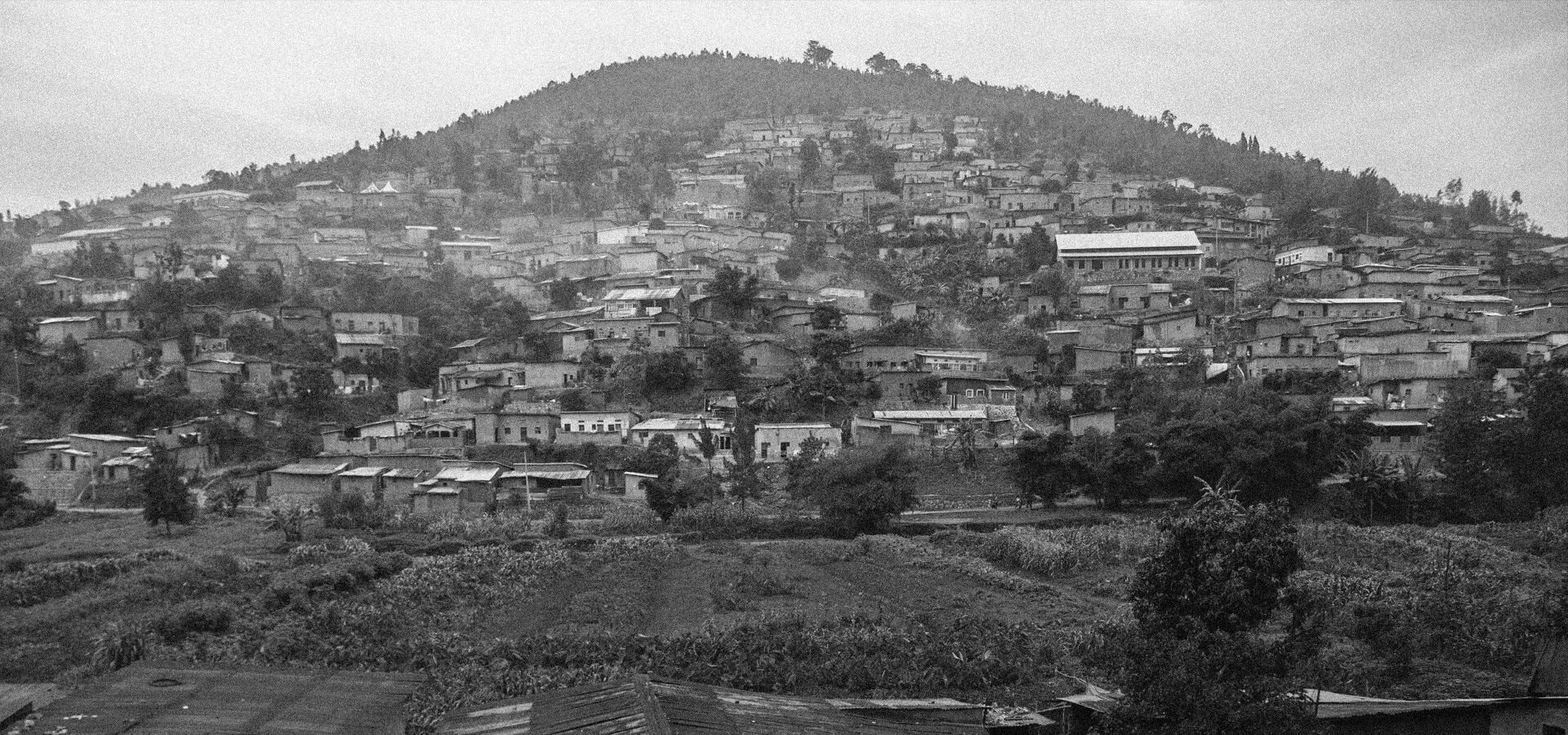

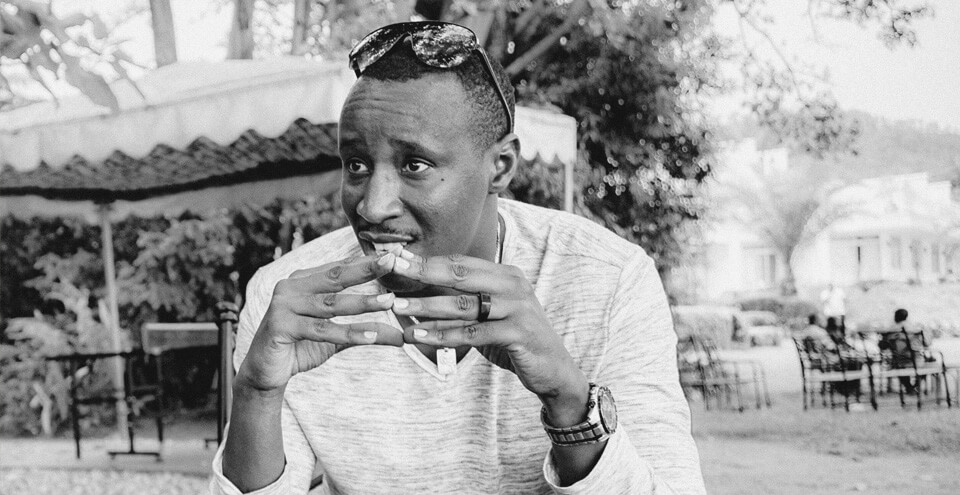

Le 7 avril 1994, et pour trois mois, débutait un génocide au Rwanda à l’encontre de la population tutsi, faisant près d’un million de victimes. Deux décennies après, la responsabilité des principaux acteurs est connue. Les coupables ont été jugés par les « Gacaca », les tribunaux populaires rwandais ; l’État français, qui n’a jamais assumé sa part de responsabilité en dépit des preuves, continue de faire figure de grand absent au tableau de la réconciliation. Cela n’a pas empêché le Rwanda de se relever et de devenir l’un des pays les plus sûrs du continent africain. Gabriel avait 11 ans, alors : il est l’un des nombreux civils anonymes rescapés d’un carnage qui continue de nous hanter. Nous l’avons rencontré dans la province de Gisenyi, au bord du lac Kivu, à 500 mètres de la frontière avec la République démocratique du Congo. S’il respire la joie de vivre au quotidien, ses mains se crispent au moment d’évoquer ses souvenirs ; sa gorge se noue. Nous l’écoutons.

« Le gouvernement avait déployé des militaires partout mais ils n’ont pas fait attention à moi : j’ai pu m’échapper. J’ai dormi près d’un poste électrique. Au petit matin, j’ai commencé à voir défiler le flot des réfugiés. »

Je me trouvais avec mon oncle quand le génocide a débuté. Quand nous avons appris ce qu’il se passait, nous avons tenté de fuir, tout d’abord vers le Burundi, car nous vivions près de la frontière. Quand nous nous sommes aperçus que c’était impossible, nous avons décidé de nous rendre vers la sous-préfecture avant que les génocidaires n’arrivent jusqu’à nos villages. On voulait rallier les bâtiments officiels car on n’imaginait pas que ces tueries étaient planifiées par le gouvernement. Sur la route, des soldats nous ont demandé notre carte d’identité. J’avais 11 ans, je n’en avais pas. Mon oncle, oui. Même si sa mère était hutue et que son père tutsi, lui était tutsi au regard du gouvernement rwandais. Et dès qu’ils arrêtaient des Tutsis, ils les frappaient systématiquement. Quand ils ont vu la carte d’identité de mon oncle, ils ont commencé à le frapper et à le torturer en lui enfonçant des clous dans les pieds afin qu’il ne puisse pas s’enfuir. Je me souviens qu’ils criaient que nous étions des traîtres, des espions. Ils m’ont dit : « Toi tu es un enfant, on te tuera après. » Je pensais qu’ils feraient du mal à mon oncle, mais pas qu’ils le tueraient. Le gouvernement avait déployé des militaires partout mais ils n’ont pas fait attention à moi : j’ai pu m’échapper. J’ai dormi près d’un poste électrique. Au petit matin, j’ai commencé à voir défiler le flot des réfugiés. Tous fuyaient. Parmi eux, il y avait beaucoup de jeunes filles, qui seront violées par les militaires avant d’être tuées. J’étais terrifié, parce que j’étais seul, mais peut-être que ça a été aussi une chance : personne ne faisait trop attention à mes faits et gestes. J’ai décidé de partir pour rejoindre la maison de mes parents. Je ne comprenais pas bien ce qu’il se passait à ce moment, comme beaucoup de monde. Mais le chant guerrier « Iyeee tubatsembatse iyee tubagandagure » (« On va les exterminer »), repris par les milices, nous a fait rapidement comprendre ce qu’il se passait.

Nos voisins étaient nos amis, je pensais que je serais en sécurité là-bas. Mais je ne savais pas quel chemin je devais prendre : les hommes armés étaient partout, et certains transportaient des cadavres sanguinolents. J’étais un enfant encore naïf, je pensais que mon oncle était en vie, alors je demandais à tous les gens que je croisais s’ils savaient quelque chose. Ces moments étaient particulièrement difficiles, les routes étaient parsemées de cadavres, les chiens rôdaient autour… Rapidement, j’ai décidé de ne plus m’adresser aux hommes, ils me faisaient peur. J’ai rencontré sur mon chemin une femme, et je lui ai posé des questions. Elle s’est mise à pleurer et m’a demandé de ne jamais dire que j’étais tutsi, qu’on me tuerait sans aucune pitié. Alors que le génocide avait débuté depuis plusieurs jours à Kigali, nous n’en étions qu’au deuxième dans ma région. J’ai abordé une deuxième femme, qui m’a dit d’aller rejoindre une famille tutsie qui était un peu plus loin, afin d’être exécuté avec eux. J’avais faim, j’avais peur, et quelque chose venait de changer pour moi : je comprenais que je ne pourrais pas rentrer chez moi.

Avant que je sois séparé de mon oncle, il m’avait donné de l’argent, pensant que ça me sauverait peut-être la vie. Et il a eu raison : une dame a accepté de me prendre chez elle. Quand je suis arrivé à son domicile, j’ai vu son mari avec une machette et du sang sur ses vêtements. Il a demandé immédiatement : « D’où viens-tu avec ce serpent ? » Son épouse lui a répondu qu’elle ne savait pas, mais que j’avais de l’argent. Je portais un short kaki, je lui ai donné l’argent que j’avais en poche. Il m’a dit que je pouvais rester chez eux. J’y suis resté une semaine. Le sang coulait partout dans le pays. Tout le monde avait changé. Même celui qui était bon était devenu mauvais. Un matin, l’homme qui m’hébergeait est venu me voir. Sur les 500 francs que je lui avais donnés, il m’a rendu 100 francs et m’a demandé de partir. Aussitôt dehors, j’ai vu un autre homme d’environ 25 ans se faire massacrer. Terrifié, j’ai fait demi-tour et je suis reparti vers la maison. Celui qui m’avait hébergé a alors brandi sa machette et m’a demandé de faire un choix que je n’ai jamais pu oublier : « Tu pars ou tu restes ? » Je suis parti.

« Le sang coulait partout dans le pays. Tout le monde avait changé. Même celui qui était bon était devenu mauvais. Un matin, l’homme qui m’hébergeait est venu me voir. »

J’ai décidé de me rendre dans l’église du village, pensant que j’y serais en sécurité. Je me suis rendu compte qu’elle était remplie de cadavres. Devant le porche, j’ai vu un homme se suicider. La violence de cet acte de désespoir m’a profondément traumatisé — plus tard, j’ai également essayé de mettre fin à mes jours. En sortant de l’église, j’ai été arrêté par des Bakiga5 qui étaient en train d’apprendre aux Hutus des villages comment tuer. Ils m’ont laissé partir mais, plus loin, ce sont des miliciens qui m’ont arrêté : ils se sont mis à me compter le nombre de côtes, puisqu’il avait été rendu public durant la colonisation que les Tutsis avaient plus de côtes que les Hutus. Étant donné que je niais en bloc, un des miliciens m’a menacé de me couper la jambe si je n’avouais pas. Un homme est arrivé et il lui a demandé de me laisser : des adultes tutsis devaient être exécutés plus loin. Même si j’ai été frappé et humilié, c’est un véritable miracle que je n’aie pas été exécuté. Plusieurs jours après, un homme m’a permis de rentrer dans un quartier qu’on m’avait décrit comme moins dangereux. J’ai vu quelques enfants qui jouaient sur un terrain de football. Comme je m’approchais d’eux, ces derniers m’ont dit de fuir, que leur oncle était un tueur. Je n’avais nulle part où aller, et dans ces villages, tout le monde se connaissait.

Après des jours interminables, j’ai réalisé que je ne pouvais pas m’en sortir. Je ne voulais plus vivre, tout simplement. Je suis allé à la barrière où il y avait un contrôle et j’ai dit que j’étais tutsi, et que je voulais mourir. Alors que j’avais toutes les chances d’être exécuté sur-le-champ, à ma grande surprise, ces hommes m’ont répondu qu’ils ne voulaient pas me tuer et ils ont demandé à une dame de m’héberger. Elle a accepté pour une nuit. Une nuit en sécurité, dans un lit, c’était comme une année pour moi. Son mari était un homme extraordinaire. Je lui ai demandé si je pouvais rester. Il m’a dit que non, qu’ils viendraient tôt ou tard pour me tuer. Mais il a éprouvé de la compassion pour moi, c’était la première personne que j’ai réellement senti touchée par ma situation. Il a fini par me garder chez lui et par me confier la garde de ses vaches. Il aurait pu être torturé et exécuté pour avoir hébergé un Tutsi. Pendant les semaines de ce génocide, il pleuvait beaucoup. Je gardais ses vaches avec d’autres enfants du village. La radio nous informait que les FPR progressaient et qu’ils allaient arriver dans les prochaines heures pour nous sauver et libérer nos villages. C’est dans ce contexte que des tueurs ont fouillé toutes les maisons pour vérifier qu’il n’y ait pas de rescapés tutsis. Alors que je commençais juste à reprendre espoir, ils m’ont arrêté avec une cinquantaine de personnes.

Au bord du lac Kivu, qui fait office de frontière naturelle entre le Rwanda et la RDC, Gabriel porte son regarde vers le Congo.

La nuit tombait. L’heure de notre exécution arrivait. Soudain, ils nous ont tiré dessus. Tout le monde est tombé. Moi, j’étais derrière des adultes. Ils me sont tombés dessus et m’ont entraîné dans leur chute. J’ai passé la nuit au milieu des cadavres, couvert de leur sang. J’ai survécu, mais une partie de moi est morte ce jour-là. Je suis retourné chez les gens qui m’hébergeaient. Ils étaient tellement persuadés que j’étais mort qu’ils ont pensé voir un fantôme. Le lendemain, nous avons entendu de très longues fusillades. Les FPR étaient arrivées. Le génocide était fini. Vint l’heure des comptes. Et ils ont été terribles pour moi. Mes parents et mes cinq frères avaient été tués. J’étais le seul survivant. Plus tard, j’ai appris comment mon père avait été tué. Piégé, par des voisins de ses amis hutus.

« Et pourtant, il fallait reconstruire. Et reconstruire, ça signifiait apprendre à vivre avec des individus qui avaient potentiellement exterminé ta famille. »

Mon histoire est aussi celle de milliers d’autres enfants, devenus comme moi des orphelins du génocide. J’étais seul. Je ne connaissais personne. Des gens qui fréquentaient ma famille se sont alors mis à ma recherche. Mais il faut bien comprendre le contexte : ils ne me cherchaient pas seulement moi, ils couraient aussi après les biens de mes parents. C’était davantage le profit que l’amour qui les guidait. J’ai été rapidement emmené dans un orphelinat. C’est, même des années après, un souvenir très éprouvant à raconter. Nous n’avions pas beaucoup à manger, beaucoup d’enfants portaient des cicatrices du génocide… Mais nous, les enfants, nous n’étions pas le seul problème : il y avait aussi les veuves, souvent mutilées, et toutes ces femmes qui avaient subi des viols… Si la paix règne au Rwanda maintenant, le pays revient de loin : notre nation était détruite, ses habitants étaient détruits, le sang coulait de notre terre. Et pourtant, il fallait reconstruire. Et reconstruire, ça signifiait apprendre à vivre avec des individus qui avaient potentiellement exterminé ta famille. Pendant les trois mois du génocide, 10 000 personnes étaient tuées chaque jour. On n’avait pas le choix. Il fallait recommencer à vivre sans esprit de vengeance. Aujourd’hui, je sais qui a tué ma famille. Je les ai rencontrés. Si je m’étais vengé, ni mes parents ni mes frères ne seraient revenus. Trouver quelqu’un qui dit la vérité peut même aider à la reconstruction. Malheureusement, ça n’a pas été le cas pour moi. À part mon père, je ne sais pas où les autres membres de ma famille ont été enterrés. Faire le deuil dans ces conditions est presque impossible.

Les Gacaca existaient même avant le génocide. C’était un tribunal local et populaire qui plaçait les coupables face aux victimes, et face à ce qu’ils avaient commis. Ils devaient reconnaître ce qu’ils avaient fait et demander pardon. Au Rwanda, après le génocide, ça paraissait irréalisable de juger tous ceux qui avaient participé aux crimes : on pense à ceux qui avaient tué, mais il ne faut pas oublier ceux qui avaient torturé, exécuté, violé, piégé ou dénoncé des Tutsis. Nous avions perdu près d’un million de personnes. Le nombre de tueurs était presque inquantifiable. Le nouveau gouvernement a alors pensé qu’il était mieux d’éduquer les gens pour prouver que l’époque coloniale avait induit tout le monde en erreur : tous les Rwandais sont les mêmes. Il y a eu un gros travail effectué sur la question du pardon : ce travail, c’était d’apprendre à demander pardon, mais aussi, pour les victimes, d’apprendre à accepter ce pardon. Une fois que le FPR a pris le pouvoir, l’appartenance ethnique a été de suite supprimée de la carte d’identité. Le FPR a mené une politique d’unité et de réconciliation, en totale opposition avec les anciens dirigeants qui pensaient que le pays devait être seulement pour les Hutus.

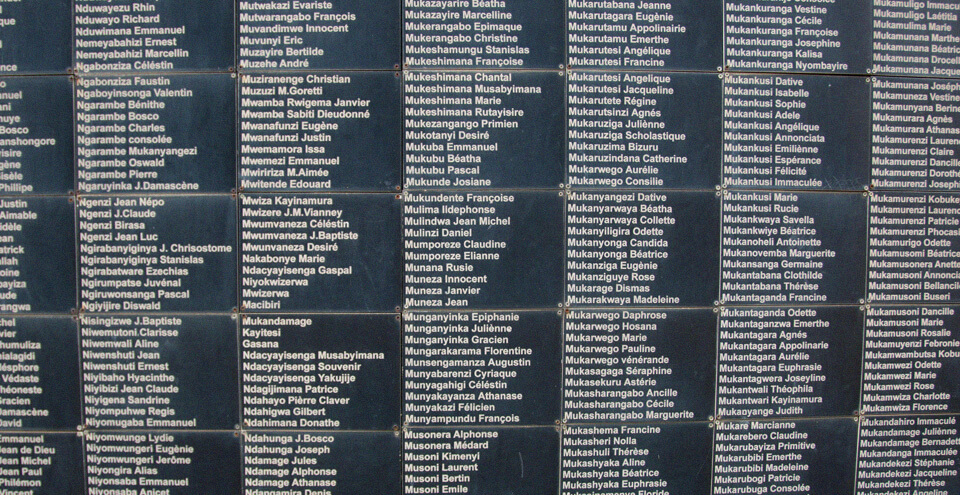

Mémorial de Gisozi, à Kigali : une liste de noms, ceux de quelques-unes des victimes du génocide

Il est acquis que la France a soutenu les génocidaires dès le début6. Mais pas seulement : elle a aussi essayé par la suite d’évacuer les tueurs vers la RDC, qui était alors le Zaïre7. Il faut que la France accepte le rôle qu’elle a joué dans ce drame et qu’elle reconnaisse que sans sa collaboration avec le précédent gouvernement, le génocide n’aurait certainement pas pris les mêmes proportions. Les soldats français étaient là avant que le génocide commence. Et ils étaient toujours là pendant les tueries, cette fois-ci sous l’uniforme de l’ONU. Évidemment, les crimes ont été commis par les Rwandais eux-mêmes mais, durant ces quelques mois, l’humanité avait complètement disparu. Nous n’étions plus des humains. En tant que rescapé du génocide, je pense que la France doit, elle aussi, demander pardon. Je ne peux qu’être reconnaissant envers les soldats du FPR, ainsi qu’envers notre président Paul Kagame. Sans eux, je ne serais pas là pour témoigner. Je serais certainement mort, d’une part, mais sans le travail effectué après le génocide, je serais resté un enfant de la rue, un vagabond. J’étais un enfant malheureux, comme tant d’autres, jusqu’à la fin des années 1990. Si ma vie a changé, c’est grâce aux pas énormes qu’a fait le pays. J’ai pu étudier, apprendre l’anglais, le français… Le gouvernement rwandais a, à cette époque, pris la place de nos parents et de nos familles. Nous avons été élevés comme les enfants du Rwanda.

« Il faut que la France accepte le rôle qu’elle a joué dans ce drame et qu’elle reconnaisse que sans sa collaboration avec le précédent gouvernement, le génocide n’aurait certainement pas pris les mêmes proportions. »

À quelques centaines de mètres d’ici [il désigne la République démocratique du Congo, qui apparaît en toile de fond de l’autre côté du lac Kivu], il y a toutes ces personnes qui sont parties vivre une autre vie. Je pense qu’elles doivent aujourd’hui revenir, afin de nous aider à soigner nos cicatrices et à reconstruire au lieu de continuer à détruire. L’histoire de la séparation des Rwandais est déjà finie. Ceux qui ont commis des crimes doivent accepter d’être jugés et punis, et doivent revenir. Ils ont des enfants qui sont nés ici et qui sont en train de payer le prix des crimes de leurs parents. Mon souhait, c’est qu’ils reviennent. Pas qu’ils meurent dans les forêts. Cette histoire n’est finalement pas seulement la mienne, mais plutôt celle de tous ceux à qui on a arraché leur enfance et leur famille. Mais, parfois, en écoutant les histoires des autres, il m’arrive d’éprouver le sentiment de n’avoir rien vécu de grave. Tellement de femmes ont été torturées, ont subi des viols collectifs, tellement de personnes ont perdu une partie de leur corps… Malgré toutes ces atrocités, je pense que le Rwanda a un bon futur devant lui. Je suis optimiste. Ceux qui étaient des orphelins comme moi ont construit une famille. J’ai une femme, trois jeunes enfants. Nous avons avancé. Mais je devrai un jour raconter à mes enfants mon histoire, car elle est aussi la leur. Celle de leur famille, mais aussi celle de leur pays. Je devrai trouver les mots, pour ne pas qu’ils grandissent avec la haine. Ça sera une manière de les éduquer. Parler, raconter, c’est difficile. Mais celui qui est malade, c’est celui qui ne parle pas.

Propos recueillis par Laurent Perpiga Iban, pour Ballast — également auteur des photographies.

- Pour une synthèse de l’histoire du Rwanda et du lien entre ethnisme et génocide : https://www.ibuka-france.org/rwanda-avant-1994/[↩]

- Un Hutu s’enrichissant pouvait devenir Tutsi. Des frères et sœurs pouvaient être d’une ethnie différente. Voir par exemple.[↩]

- En 1919, le Traité de Versailles attribue le Rwanda et le Congo à la Belgique. En 1924, la Société des Nations « confie » à la Belgique un mandat de tutelle. Le Rwanda devient indépendant le 1er juillet 1962.[↩]

- Selon les règles établies, la longueur du nez pouvait déterminer l’appartenance. De nombreuses mesures morphologiques sont restées sans conclusion ; les critères socio-économiques demeuraient alors les seuls déterminants de l’ethnicité. 85-14-1 (85 % de Hutus , 14 % de Tutsis et 1 % de Twa) deviendra une suite numérique récitée par des générations de Rwandais : ces chiffres étaient dictés par le gouvernement, qui sous-estimait le nombre de Tutsis afin de les marginaliser.[↩]

- Les Bakiga sont une population qui vit au nord-ouest du Rwanda.[↩]

- Le 2 novembre 2015, l’association Survie a déposé une première plainte contre X visant « les responsables politiques et militaires français » en fonction en 1994, pour des livraisons d’armes avant et pendant le génocide des Tutsis. « Dans le cadre des premières investigations menées, le vice-procureur de la République a auditionné Hubert Védrine, secrétaire général de l’Élysée au moment des faits, en lui demandant notamment de s’expliquer sur ses déclarations passées : Védrine avait reconnu dans un écrit les livraisons au début du génocide, puis avait réitéré cet aveu devant la commission Défense de l’Assemblée nationale. La plainte a cependant été classée sans suite en septembre 2016. » Voir leur site.[↩]

- Une « zone humanitaire », officiellement désarmée, a été créée à l’issue du génocide à l’est du pays. Cette zone, interdite d’accès au FPR, est devenue un refuge pour les génocidaires qui s’y étaient réfugiés, de facto placés sous la protection des militaires. Jusqu’au mois d’août 1994, cette zone servira de passerelle vers le Zaïre pour de nombreux tueurs, qui fonderont là-bas l’Armée de libération du Rwanda (ALIR) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).[↩]

REBONDS

☰ Lire notre carnet « Retour au Nigéria », Native Maqari, juillet 2017

☰ Lire notre entretien avec Ndongo Samba Sylla : « Le franc CFA est la preuve de la survivance des liens coloniaux », mars 2017

☰ Lire notre entretien avec Marc Ona Essangui : « Des prédateurs sont à la tête des gouvernements ! », décembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Survie : « Il n’y a pas de bases militaires africaines en France », novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Bruno Jaffré : « En tuant Sankara, on s’est débarrassé de quelqu’un de gênant », novembre 2014