Pour produire de la désinformation scientifique, le siècle dernier a vu des industriels financer des think tanks et des scientifiques. Au tournant des années 2000, de nombreux scandales ont éclaté : en leur cœur, les stratégies de ceux que l’on appelle les « marchands de doute ». Dans leur livre tout juste paru aux éditions La Découverte, Les Gardiens de la raison, Stéphane Foucart, Stéphane Horel et Sylvain Laurens — deux journalistes, un sociologue — s’intéressent aux nouveaux canaux de diffusion d’argumentaires au service d’intérêts économiques et politiques. Des « brigades de gardiens autoproclamés de la science » relaient, parfois sans le savoir, les thèses libertariennes et conservatrices au nom d’un rationalisme dévoyé. D’autres le font sciemment : ils travaillent à l’importation de théories « scientifiques » pour s’attaquer aux sciences humaines et sociales, aux écologistes ou aux féministes. Dans cet extrait que nous publions, les auteurs décrivent comment l’évolutionnisme psychologique — ou évopsy — propose une lecture pour le moins particulière du darwinisme afin d’expliquer les rapports de domination entre hommes et femmes…

« Les sociobiologistes et les psycho-évolutionnistes appliquent ce raisonnement aux sociétés humaines comme si elles étaient équivalentes aux espèces animales et aux végétaux. »

[…] [E]n novembre 2018, la branche féminine de Students for Liberty France, Women for Liberty, sollicite la journaliste pour une conférence qu’elle organise à la prestigieuse École normale supérieure (ENS) autour de son travail. Le débat vise à dénoncer le « caractère contre-productif du féminisme victimaire ». Le nom de Peggy Sastre n’est pas forcément familier aux oreilles du public. Mais un texte corédigé par celle-ci a connu un grand retentissement : la fameuse tribune sur la « liberté d’importuner » les femmes, publiée dans Le Monde en janvier 2018. « Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n’est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste », assurent, en plein climax du mouvement #MeToo, qui encourage la prise de parole des femmes sur le viol et les agressions sexuelles, les comédiennes Catherine Deneuve, la critique d’art Catherine Millet ou encore Élisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine réactionnaire Causeur.

[…] [S]ur Twitter ou sur sa page Facebook, [Peggy Sastre] fait la part belle aux références libertariennes en langue anglaise. Écrits du psychologue Jonathan Haidt et de son Heterodox Academy sur le tribalisme des gens de gauche. Articles de l’Intellectual Dark Web, ce panthéon d’auteurs prétendument sulfureux où se croisent penseurs de gauche revendiquant leur athéisme et auteurs ultra-libéraux. Pour Le Point, Peggy Sastre traduit des articles de Quillette. Tenu par la journaliste australienne Claire Lehmann, ce site d’information qui publie des articles à haute prétention scientifique joue un rôle central dans la mise en avant des auteurs se réclamant de la pensée libertarienne. Financé par du crowdfunding et des « soutiens

en Californie1 » — c’est la seule information publique sur ses fonds —, il relaie des travaux issus de courants bien particuliers, très en vogue dans les milieux conservateurs, que porte également Peggy Sastre : la « sociobiologie » et l’« évolutionnisme psychologique ». On connaît tous la théorie de Charles Darwin qui, au milieu du XIXe siècle, proposa une explication à l’évolution biologique des espèces par la sélection naturelle. Selon le naturaliste anglais, les organismes vivants ont dû s’adapter aux variations de leur environnement pour survivre, et seuls les mieux adaptés ont survécu, se sont reproduits et ont transmis leurs gènes. Les sociobiologistes et les psycho-évolutionnistes appliquent ce raisonnement aux sociétés humaines comme si elles étaient équivalentes aux espèces animales et aux végétaux. Pour eux, les comportements humains seraient en premier lieu déterminés par la génétique. Ainsi, les hommes porteurs de gènes qui leur donnent un « avantage » — comme l’agressivité par exemple — ont mieux survécu et ont pu transmettre leurs gènes mieux « adaptés » à l’environnement à une descendance plus abondante. Cette vision évolutionniste admet cependant que, dans certains cas, des gènes de coopération ont pu être transmis : l’altruisme pour assurer la survie de son groupe a été observé chez de nombreuses espèces animales.

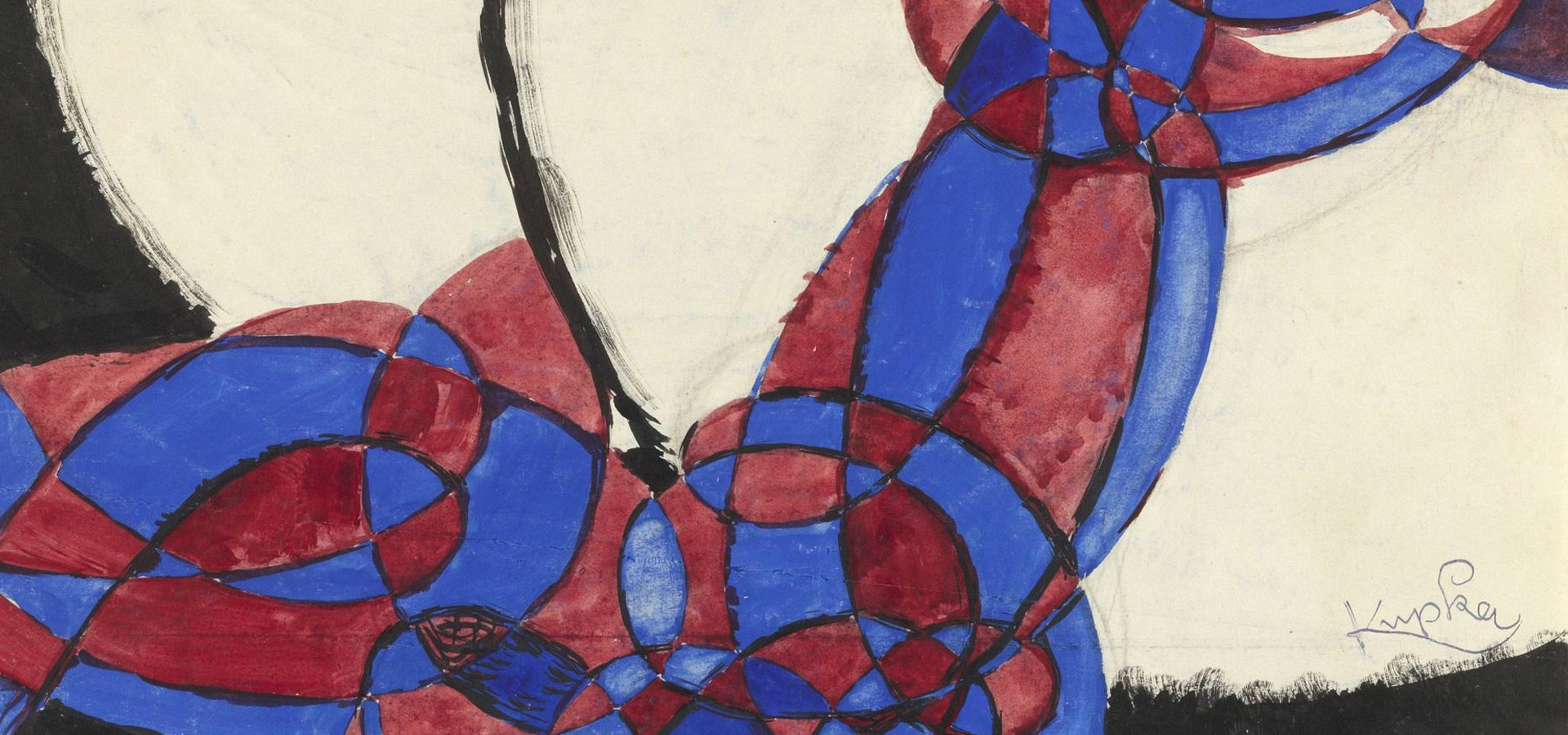

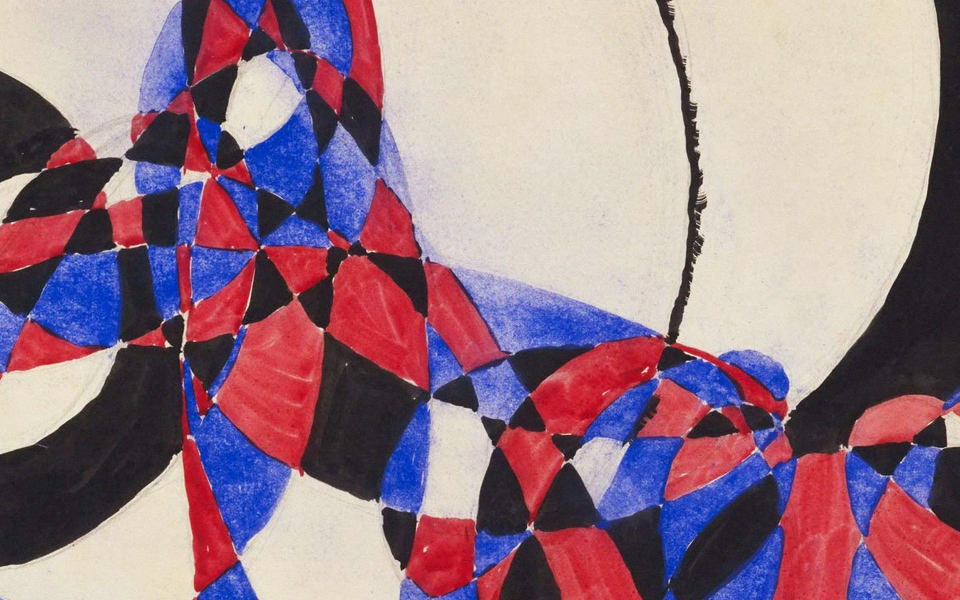

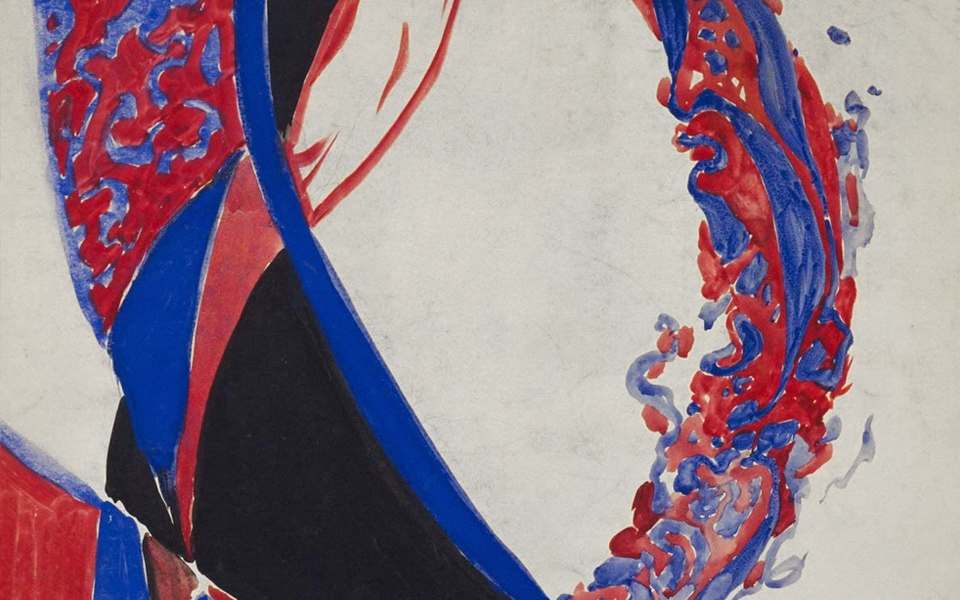

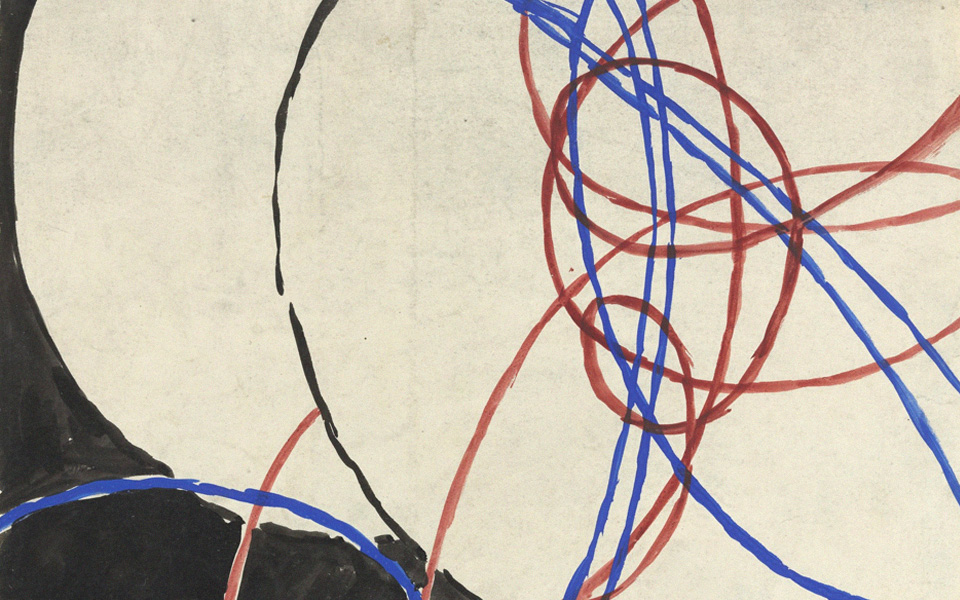

[František Kupka, série Amorpha (1912)]

C’est le biologiste Edward Osborne Wilson qui a posé les bases de cette pensée dans un livre qui a fait date au milieu des années 1970, Sociobiologie : la nouvelle synthèse. Une « œuvre monumentale », qui vise « à comprendre les bases biologiques des comportements sociaux2 », selon Peggy Sastre. À l’époque déjà, ce spécialiste des fourmis est lourdement critiqué pour tenter de transposer sa vision éthologique aux humains et ce, depuis plusieurs points de vue disciplinaires3. En France, ce sont les historiens des sciences Patrick Tort et l’anthropologue Georges Guille-Escuret qui portent les critiques les plus structurées. Ce dernier souligne une erreur fondamentale des sociobiologistes : ils prétendent extrapoler des animaux vers l’humain, alors qu’une société humaine n’est pas l’équivalent d’une espèce4. Plus récemment, Aaron Panofsky est revenu sur le sujet à travers un travail d’historien minutieux. Retraçant la genèse de la génétique comportementale — une branche de la génétique qui prétend étudier les liens entre génétique et « comportements mentaux » —, il pointe les impasses successives dans lesquelles cette discipline s’est retrouvée à chaque tentative d’extrapolation de ses résultats à des fins politiques. Comme par exemple dans les années 1960, lorsqu’une partie des généticiens américains pensaient pouvoir isoler un lien entre « appartenance raciale » et niveau de quotient intellectuel5. L’on pourrait considérer que ces chercheurs ou essayistes se réclamant de façon abusive du « néodarwinisme » ont certes raison lorsqu’ils défendent une approche évolutionniste de l’histoire de l’espèce humaine. Mais considérer que l’ensemble de l’évolution des sociétés humaines s’expliquerait par une évolution des traits génétiques à l’issue d’une sélection naturelle, voilà qui est fort différent.

« La bonne façon d’être féministe serait d’adopter une lecture évolutionniste des rapports de domination entre hommes et femmes. Et être féministe autrement, ce serait être contre la science. »

L’évolutionnisme est une théorie valable et maintes fois validée, mais l’idée que tous nos traits génétiques seraient le produit d’adaptations évolutives est abusive. Gommer la médiation de la société entre les actes humains et la génétique, comme le fait ce « réductionnisme adaptationniste », c’est nier toute la force socialisatrice des structures familiales, économiques ou sociales, comme l’école. D’ailleurs, certains auteurs se réclamant de la sociobiologie, comme Edward Osborne Wilson, ont fait l’objet de tant de critiques qu’ils sont aujourd’hui bien moins cités. La sociobiologie, quant à elle, assimilée à une forme de pensée réactionnaire, a cédé la place à un label plus frais : l’évolutionnisme psychologique ou « évopsy6 ». « En minimisant l’importance de leur filiation avec la sociobiologie, les psychologues évolutionnistes sont ainsi parvenus à lancer une nouvelle dynamique », résument Sylvain Lavau, Julien Larrègue et Madhi Kelfaoui dans leur travail sur l’histoire de ces chercheurs. « Ils ont donc, à leur façon, également participé à la démise de la sociobiologie, ne serait-ce qu’en établissant un nouveau domaine de recherche à l’allure plus respectable, sans pour autant couper les ponts avec les représentants de leur parent proche7. »

L’évopsy ou l’excuse génétique au sexisme

L’évopsy est aujourd’hui un ciment essentiel dans l’argumentation des antiféministes. Et au premier chef de Peggy Sastre, tenante de l’« évoféminisme ». « Ce n’est pas moi qui me dis : Tiens, ce serait bien de fonder le féminisme sur la théorie de l’évolution

, c’est qu’aujourd’hui on ne peut pas faire sans », explique l’essayiste lors de la conférence organisée en novembre 2018 à l’ENS par Women for Liberty. « Ce n’est même pas mon opinion. Le message à faire passer, c’est que ce n’est même pas moi qui dis. Moi, je reste en fait une journaliste scientifique. Ce n’est pas moi qui travaille, ce n’est pas moi qui fais de la recherche. Moi, à la limite, mon travail c’est un travail de synthèse. » À écouter Peggy Sastre, son point de vue reposerait tout bonnement sur l’état de la science. Ainsi, la bonne façon d’être féministe serait d’adopter une lecture évolutionniste des rapports de domination entre hommes et femmes. Et être féministe autrement, ce serait être contre la science.

[František Kupka, série Amorpha (1912)]

Cette synthèse, qui a tous les apparats de la science, est d’autant plus aboutie chez Peggy Sastre que son argumentation évolutionniste mûrit depuis de longues années. Une « trame évolutionniste semble traverser de part en part son parcours intellectuel, puisque, en tant que journaliste-autrice, elle développe le concept d’évoféminisme, qui se veut un féminisme basé sur des connaissances et des analyses évolutionnistes (au sens de Darwin), plutôt que sur des analyses sociologiques8 », résume le mathématicien Sylvain Lavau dans une analyse publiée en ligne. La journaliste n’a en effet pas attendu les penseurs libertariens pour contrer le féminisme à grand renfort de références à la biologie. En 2007, dans un livre intitulé Sexe Machines, elle se réclame également du néodarwinisme mais en fait une lecture toute personnelle. Son coauteur, Charles Champetier, alias Charles Muller, n’est autre que cet animateur du blog « climat-sceptique » à l’origine de l’importation du concept en France au milieu des années 2000. « Vous allez découvrir une cinquantaine de travaux scientifiques récents ayant exploré les mystères de notre comportement sexuel, à la lumière notamment de la théorie darwinienne de l’évolution », explique l’ouvrage en introduction. « Vous allez découvrir que les déterminants biologiques de notre passé évolutif n’ont pas disparu, et exercent encore leur influence tantôt discrète tantôt importante sur les jeux apparemment aléatoires de notre désir et de notre plaisir9. » Le chapitre sur le viol laisse beaucoup de place au travail du psychologue évolutionniste Randy Thornhill, pour qui le viol aurait des finalités reproductives. Contre les sociologues qui défendent l’idée que le viol serait un rapport de domination où la question de la sexualité jouerait un rôle secondaire, Randy Thornhill avance que « le viol n’est pas seulement un dérivé de l’agressivité masculine mais aussi un avantage reproductif pour le violeur si celui-ci passe ses gènes à l’occasion d’un rapport forcé10 ».

« Ainsi, la domination masculine serait un fait biologique sans aucun rapport avec le bouillon social et culturel infusant un modèle aux petits humains dès leur plus jeune âge. »

Les hommes ayant violé depuis la préhistoire auraient, plus que les autres, transmis les gènes prédisposant à l’agressivité sexuelle, tandis que les femmes, soumises par stratégie de survie, seraient logiquement dominées. Ainsi, la domination masculine serait un fait biologique sans aucun rapport avec le bouillon social et culturel infusant un modèle aux petits humains dès leur plus jeune âge. En d’autres termes, c’est la sélection naturelle qui fait l’homme violent et la femme soumise. Le livre de Peggy Sastre et Charles Champetier repose ainsi sur une succession de chapitres, chacun centré sur l’article d’un chercheur, mais sans que l’on n’ait jamais accès à la critique adressée à ces travaux dans l’espace disciplinaire concerné. Le lecteur de Sexe Machines n’y apprendra donc pas que l’hypothèse de Randy Thornhill, fondée sur des parallèles douteux avec les rapports sexuels forcés chez les animaux, est plus que critiquée dans le champ scientifique, notamment par les chercheurs Tony Ward et Richard Siegert11 ou la philosophe et biologiste Elisabeth Lloyd. Cette vision du monde, qui allie une critique des logiques sociales à la réaffirmation d’un primat biologique, ne se limite pas seulement au féminisme.

Chez Peggy Sastre, elle s’applique à toutes les formes de comportements humains. Soutenu à Reims en 2011, son doctorat de philosophie est pétri de références darwinistes et sociobiologiques (notamment au spécialiste des fourmis Edward Osborne Wilson). Mais il est aussi nourri du « psycho-évolutionnisme » du médiatique Steven Pinker12. Pour encapsuler en une phrase le psycho-évolutionnisme du psychologue américano-canadien, on pourrait dire qu’il s’agit de sociobiologie à la Wilson qui serait passée dans une IRM. Formalisée dans les années 1990 en parallèle des progrès de l’imagerie cérébrale et de la montée en puissance de la recherche en neurobiologie sur les comportements humains, la psychologie cognitive que défend Steven Pinker déploie le même type de discours que celui des bio-évolutionnistes avec les gènes, mais en se focalisant sur le fonctionnement du cerveau. « Les progrès en primatologie, génétique, neurobiologie et autres disciplines chapeautées par la théorie de l’évolution ont bouleversé la donne, et ont provoqué des changements de perspective en philosophie des sciences et épistémologie », écrit Peggy Sastre dans sa thèse. « Non seulement la biologie peut expliquer l’émergence de la morale, mais certains pensent qu’elle a aussi son mot à dire sur le contenu de celle-ci13. »

[František Kupka, série Amorpha (1912)]

La sociologie, cela va de soi, figure parmi les cibles récurrentes de Peggy Sastre. Selon elle, la discipline ne devrait son existence qu’à un raisonnement « antinaturaliste » ayant rejeté toute idée d’une connexion entre la culture et la matérialité biologique des humains. À l’inverse, les sciences cognitives se seraient quasi totalement ralliées à l’idée d’un continuum entre la matérialité biologique et l’expression des préférences sociales chez les humains. Ce point de vue repose sur une lecture extensive des études récentes en neurosciences — élément que l’on trouve également chez le sociologue Gérald Bronner. Mais il suppose aussi la construction d’un panthéon scientifique fait maison. L’évolutionnisme psychologique repose en effet sur des hypothèses reconnues par seulement quelques chercheurs, telle par exemple la « modularité massive de l’esprit », une idée qui voudrait que notre cerveau soit découpé en zones spécialisées mais pilotées depuis un « module » central. Notre cerveau aurait ainsi plusieurs fonctions cognitives qui correspondraient à des problèmes évolutifs spécifiques que l’humain aurait rencontrés à travers les âges. Or cette idée est aujourd’hui contestée par divers chercheurs, y compris ceux qui l’ont impulsée, comme le philosophe Jerry Fodor14. Après Edward Osborne Wilson et ses fourmis, Richard Dawkins représente une autre figure centrale pour Peggy Sastre. Lui et d’autres néodarwiniens auraient montré que « la morale est un comportement codé par des gènes, qui a été sélectionné au cours de l’évolution car il favorisait la survie des individus qui en étaient porteurs15 ». Le panthéon sur mesure de Peggy Sastre comprend également des spécialistes de neurosciences incontestables, comme Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste au Collège de France ; Antonio Damasio, dont le grand public connaît les travaux sur le rôle des émotions et des sentiments dans les processus cognitifs ; le psychologue Joseph LeDoux, auteur du Cerveau des émotions16. Autant de chercheurs qui l’aident à penser, selon ses termes, une « neuro-anatomie de l’éthique17 ».

« Cette approche sociobiologiste ouvre un espace idéologique unique, où l’extrême droite et les mouvements catholiques traditionnels peuvent se connecter. »

En ramenant la morale à un produit des gènes et de l’activité cognitive du cerveau dans sa dimension purement biochimique, Peggy Sastre énonce une théorie qui relativise les problèmes moraux au nom de la science. Le viol n’est pour elle pas un problème moral, mais le produit de notre évolution naturelle. Elle prétend ainsi asseoir sur la science une prise de distance vis-à-vis des valeurs morales qui, selon elle, empêchent les femmes de se penser autrement que comme des victimes. C’est aussi pour cela que Peggy Sastre se réfère fréquemment à Nietzsche : elle tente de faire la synthèse entre le biologiste Darwin et le philosophe allemand, qui rejetait l’idée de valeurs morales transcendantes, supérieures aux hommes. Elle replace ainsi la question du féminisme à un niveau naturaliste : les divisions entre hommes et femmes restent d’abord naturelles, et la morale n’a rien à voir là-dedans. Cette approche sociobiologiste, à laquelle s’ajoute la liberté de disposer de la propriété de son corps propre à la pensée libertarienne, ouvre un espace idéologique unique, où l’extrême droite et les mouvements catholiques traditionnels peuvent se connecter. Tandis que ceux-ci attribuent la division homme/femme à la seule volonté de Dieu, l’approche sociobiologiste la rattache à la biologie. Ce que propose en définitive Peggy Sastre en combinant « évopsy » et neurosciences grossièrement simplifiées, c’est une forme de naturalisme athée, certes opposé à l’homophobie18, mais cathotradi-compatible car entérinant une division naturelle des sexes. Celui-ci pourrait être résumé en ces termes : si les femmes sont dominées, c’est parce qu’elles ont dû adopter des tactiques particulières de survie, de sélection de leurs partenaires sexuels et qu’il en reste une trace dans leur patrimoine génétique. Un propos qu’elle défend notamment dans La Domination masculine n’existe pas — un livre qui se veut une réponse critique à La Domination masculine, ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu.

« Si les hommes ont le pouvoir, y écrit Peggy Sastre, c’est parce que les femmes l’ont bien voulu et ce tout au long des 99,98 % de l’histoire de notre espèce. Et même pire encore : parce que ces millions d’années qui nous ont vus lentement devenir ce que nous sommes, elles les ont passées à frétiller du derche au moindre petit indicateur de force, d’autorité et de brutalité. Pourquoi ? Parce que lorsque votre organisme renferme des ovaires et un utérus, que votre reproduction vous fait courir un danger vital aussi extrême qu’indispensable et que vous vivez dans un environnement hostile où vous ne savez si vous allez passer la nuit (et encore moins l’hiver), de tels attributs sont encore les meilleurs moyens pour vous protéger — vous et le fruit de vos entrailles —, et pour vous aider à transmettre vos gènes aux générations suivantes. […] En d’autres termes, il n’y a pas de domination masculine. Un tel système oppresseur, vertical et unilatéral n’existe pas. Ce qui existe, ce dont nous sommes les vecteurs, c’est une histoire évolutive qui aura poussé les deux sexes à deux stratégies reproductives certes distinctes mais qui ne vont pas l’une sans l’autre19. »

[František Kupka, série Amorpha (1912)]

L’approche de Peggy Sastre crée un récit de l’espèce humaine où la coopération entre humains est soit absente, soit limitée à un reste d’avantage adaptatif (ce que le sociobiologiste Robert Trivers a théorisé sous le terme « altruisme réciproque » instinctif20). Dans cette vision, les rapports de force brutaux sont omniprésents. La formation des couples n’implique aucune dimension sociale. Et la dimension esthétique ou culturelle des rapports humains et leurs variations s’expliquent par une théorie « computationnaliste » de l’esprit, soit : l’esprit humain est certes agile, mais il ne fait que jouer à l’intérieur d’un système de règles préétablies. Au début des années 2000, Peggy Sastre contribuait même au site du groupuscule transhumaniste « Les Mutants », qui plaidait pour la sélection, par les individus, de leurs propres gènes dans le but d’améliorer les performances humaines. Cet eugénisme assumé était censé être le « préalable terrestre à une aventure de plus grande envergure » dans laquelle l’intelligence pourrait être « optimisée21 ».

« Pourtant, cette réduction du darwinisme à une lutte de tous contre tous est fausse de bout en bout pour la plupart des espèces animales. »

Pourtant, cette réduction du darwinisme à une lutte de tous contre tous est fausse de bout en bout pour la plupart des espèces animales : la coopération existe chez de nombreuses espèces, et parfois entre espèces. Plus fâcheux encore, elle débouche sur une justification des violences entre humains au nom du déterminisme génétique, et celle d’une sélection qui n’aurait laissé chez les hommes que des prédispositions à agir avec brutalité ou à maximiser la survie et la transmission de leurs gènes. À ce titre, Peggy Sastre considère que la notion de « harcèlement sexuel » est une « notion problématique22 » car elle nierait les traces de l’évolution en gommant le déterminisme biologique. Aussi, elle estime qu’il y aurait une « prédisposition héréditaire à la personnalité antisociale (avec héritabilité plus forte chez les filles, les garçons adolescents et pour les comportements agressifs) ». Une prédisposition qui serait « parfois organiquement associée à des dysfonctionnements du cortex frontal, du cortex temporal gauche ou de l’amygdale23 ».

Un acharnement scientiste suspect

Depuis la fin des années 2000, des voix s’élèvent aux États-Unis contre ces utilisations frauduleuses de l’évolutionnisme à des fins antiféministes. Et en particulier celle de la philosophe et biologiste Elisabeth Lloyd (université de l’Indiana), devenue la bête noire des partisans du déterminisme sociobiologique et de l’évolutionnisme psychologique. La chercheuse se dit pourtant elle-même « pas du tout opposée à l’application de la biologie de l’évolution au raisonnement humain et animal, ni à la psychologie en général ». Elle voit même une « étape positive » dans le rapprochement entre les deux disciplines. Mais pour elle, « l’un des aspects les plus pernicieux, à l’heure actuelle, du climat de discussion est que la situation est souvent présentée comme un choix que l’on serait forcé de faire entre accepter les théories très particulières de la psychologie évolutionniste et ses principes simplifiés à l’excès, ou se replier vers un déni pré-darwinien du fait que nous sommes des animaux évolués24 ». La critique qu’elle adresse aux positions de Peggy Sastre et consorts s’articule autour d’un argument principal : l’évolution ne peut pas se résumer à l’adaptationnisme, c’est-à-dire à une sélection naturelle des gènes « performants ». « La biologie évolutive paraît si simple, si élégante, si puissante ; une fois que l’on a évalué la capacité d’un processus de sélection à produire un changement évolutif, il est tentant d’appliquer ce processus à toute situation. Mais, comme l’ont reconnu les théoriciens de l’évolution depuis Darwin, l’évolution implique plus que le processus de sélection naturelle. D’autres processus évolutifs — qui impliquent un échantillonnage génétique aléatoire, divers types de contraintes sur la variation et le développement, ou l’histoire phylogénétique [c’est-à-dire des relations de parenté entre êtres vivants] — sont toujours présents et peuvent même être plus puissants que la sélection naturelle dans la production d’un résultat évolutif intéressant donné7. »

[František Kupka, série Amorpha (1912)]

En ne prenant en compte que le résultat des adaptations à l’environnement naturel, l’évoféminisme exclut la participation de tout autre facteur à la constitution du patrimoine génétique de l’humanité. Alors, s’il n’est pas aussi scientifiquement rigoureux qu’on pourrait le croire, pourquoi l’évoféminisme a‑t-il le vent en poupe ? Un début de réponse est sans doute à trouver dans la façon dont il sert systématiquement le camp conservateur. Elisabeth Lloyd s’étonne de voir sans cesse surgir ces arguments assimilant les féministes à des opposants à la science. Or « quand l’ennemi s’entête à lancer des bombes dans une zone que vous considérez sans rapport avec votre propre défense, cela vaut toujours la peine d’enquêter », suggère-t-elle. « À chaque fois que féminisme

et science

sont utilisés dans le même souffle, plusieurs déclarations interdépendantes se matérialisent avec une régularité aussi stricte que déroutante, écrit-elle. Comme par exemple : Les féministes jugent les résultats scientifiques en fonction de normes idéologiques plutôt qu’en fonction de la vérité et des preuves, et recommandent aux autre de faire de même

; les féministes sont toutes

[…]. En résumé, les féministes ne croient pas en la vérité, elles rejettent l’relativistes

au sujet de la connaissance donc elles ne comprennent et n’acceptent pas les présupposés fondamentaux de la recherche scientifiqueobjectivité

comme une source d’oppression, elles sont hostiles aux objectifs et aux idéaux de la recherche scientifique et elles renoncent à l’idée même de la rationalité. Si ces critiques n’avaient pas visé des chercheuses féministes parmi celles ayant explicitement pris des engagements proscience, on pourrait interpréter ces affirmations comme étant simplement mal informées, mais ce n’est pas le cas ; les autrices visées font partie des féministes les plus ouvertement proscience25. »

[…] Le sociologue Julien Larrègue a décrit comment les références à la génétique ont aujourd’hui très largement dépassé leur champ disciplinaire d’origine pour être utilisées dans de multiples arènes comme un outil prétendant à la scientificité. « Génétique du crime, génétique des opinions politiques, génétique de la fertilité, génétique des investissements financiers. Malgré les apparences, ces travaux ne sont pas toujours l’œuvre de généticiens ou biologistes, mais de chercheurs en sciences sociales respectivement formés à la criminologie, à la science politique, à la sociologie et à l’économie. Loin d’être anecdotiques, ces quelques exemples illustrent l’apparition, depuis une quinzaine d’années, d’une lingua franca génétique, c’est-à-dire d’un langage interdisciplinaire et flexible qui prend sa source dans la génétique. De façon croissante, sociologues, politistes, économistes ou criminologues anglophones mobilisent des théories, des concepts et des méthodes issus de la génétique26. » Or, que ce soient les travaux prétendant avoir isolé le « gène de la violence » ou l’idée, avancée par Peggy Sastre, qu’un patrimoine génétique sélectionné par des siècles de brutalité expliquerait le viol, aucun de ces énoncés ne tient la route scientifiquement. Un arrimage à des données génétiques et la multiplication du recours à l’imagerie cérébrale ont permis aux sciences cognitives de consolider la scientificité de certains de leurs résultats. Mais elles ont aussi favorisé l’émergence d’un certain impérialisme disciplinaire chez des patrons de laboratoires universitaires, voire l’apparition de gourous formés en psychologie mais donnant leur avis bien au-delà de leur champ de spécialité initial.

Illustrations de bannière et de vignette : František Kupka, série Amorpha (1912)

- Amelia Lester, « The voice of the intellectual dark web », Politico, décembre 2018.[↩]

- Peggy Sastre, Généalogies de la morale : perspective nietzschéenne et darwinienne sur l’origine des comportements et des sentiments moraux, thèse pour le doctorat de philosophie, université de Reims, 2011, p. 15.[↩]

- Marshall Sahlins, Use and Abuse of Biology. An anthropological Critique of Sociobiology, Univesity of Michigan Press, Ann Arbor, 1976 ; Arthur L Caplan (dir.), The Sociobiology Debate. Readings on the Ethical and Scientific Issues, Harper and Row, New York, 1978 ; Ashley Montagu, Sociobiology Examined, New York University Press, New York, 1980. Sur la réception positive par Maurice Tubiana de cette première vague, voir Sylvain Laurens, Militer pour la science, op. cit., p. 169 et suivantes.[↩]

- Georges Guille-Escuret, Le Décalage humain. Le fait social dans l’évolution, Kimé, Paris, 1994.[↩]

- Aaron Panofsky, Misbehaving Science. Controversy and the Development of Behavior Genetics, University of Chicago Press, Chicago, 2014.[↩]

- Sylvain Lavau, Julien Larrègue, Mahdi Khelfaoui, « La sociobiologie est morte, vive la psychologie évolutionniste ! Le rôle de l’ambiguïté et du travail généalogique dans la transformation des spécialités scientifiques », Zilsel, à paraître, octobre 2020.[↩]

- Ibid.[↩][↩]

- Sylvain Lavau, « De la scientificité dans le débat féministe », 14 mai 2017.[↩]

- Charles Muller et Peggy Sastre, Sexe Machines, Max Milo, Paris, 2007, p. 8.[↩]

- Ibid, p. 22.[↩]

- Tony Ward et Richard Siegert, « Rape and evolutionary psychology: a critique of Thornhill and Palmer's theory », Agression and Violent Behavior, volume 7, n° 2, 2002, p. 145–168.[↩]

- Peggy Sastre, Généalogies de la morale, op. cit.[↩]

- Ibid, p. 12.[↩]

- Sur l’évolution de la notion, lire la recension du livre La Modularité de l’esprit de Jerry Fodor parue sur le site Sciences Humaines.[↩]

- Peggy Sastre, Généalogies de la morale, op. cit., p. 15.[↩]

- Joseph LeDoux, Le Cerveau des émotions, Odile Jacob, Paris, 2005.[↩]

- Peggy Sastre, Généalogies de la morale, op. cit.[↩]

- Pour Sastre, l’homophobie ne peut se réclamer comme le font certains militants traditionalistes d’une nature divine qui aurait « voulu » l’hétérosexualité chez toute une série d’espèces animales. Peggy Sastre, « Opposants au mariage gay : non, la « nature » ne justifie pas votre homophobie », Nouvel Obs, 24 novembre 2012.[↩]

- Peggy Sastre, La Domination masculine n’existe pas, Éditions Anne Carrière, Paris, 2015, p. 11.[↩]

- Robert Trivers, Social Evolution, The Benjamin/Commungs Publishing Company, Menlo Park (California), 1985.[↩]

- Voir le site lesmutants.com[↩]

- Peggy Sastre, La domination masculine n’existe pas, op. cit., p. 42.[↩]

- Peggy Sastre, Généalogies de la morale, op. cit., p. 26.[↩]

- Elisabeth Lloyd, Science, Evolution and Politics, Cambridge Studies in Philosophy and Biology, Cambridge, 2008, p. 150.[↩]

- Ibid, p. 202.[↩]

- Julien Larregue, «

C’est génétique

: ce que les twin studies font dire aux sciences sociales », Sociologie, 2018/3, vol. 9, 2018, p. 285–304.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Valérie Rey-Robert : « Le problème, c’est la manière dont les hommes deviennent des hommes », avril 2020

☰ Lire notre entretien avec Mélissa Blais : « Le masculinisme est un contre-mouvement social », décembre 2019

☰ Lire notre entretien avec Mona Chollet : « Construire une puissance au féminin », septembre 2018

☰ Lire notre entretien avec Christine Delphy : « La honte doit changer de bord », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Bérengère Kolly : « La fraternité exclut les femmes », octobre 2015