La rubrique MEMENTO publie des textes introuvables sur Internet

« Cette France de la foule n’est pas la France du peuple : le peuple, qu’elle prétend incarner, est pris en otage par elle. Un peu comme, sous la Commune, l’immense majorité des Parisiens était prise en otage par la folie rouge. […] Soyez ferme. » C’est en ces mots qu’un écrivassier de télévision, un certain Moix, a exhorté celui que Le Point-Pinault dépeint en « leader du monde libre » et Le Figaro-Dassault en « dieu ailé », on aura reconnu Macron, à mater les « huées ». La République d’alors n’eut, en effet, « point peur de la rue » : environ vingt mille morts en l’espace d’une semaine, le restant mis aux fers ou déporté. Nous publions ces quelques pages de Gustave Lefrançais, instituteur exilé à Genève pour avoir pris fait et cause pour le soulèvement de 1871. Militant communiste et libertaire, c’est à lui que l’auteur de L’Internationale a dédié ces vers avant qu’ils ne deviennent l’hymne que l’on sait. Et Lefrançais de le rappeler : la ligne de fracture n’est pas tant entre républicains et monarchistes qu’entre ceux qui, en bas, vendent leur force de travail pour vivre et ceux « de tous poils et de toutes couleurs » qui, au sommet, emploient, encaissent et manœuvrent.

« Vous ne pardonnerez jamais à la Commune d’avoir pour longtemps, et peut-être pour toujours, compromis vos avides espérances. »

La Commune, c’est le parti de ceux qui avaient d’abord protesté contre la guerre en juillet 1870, mais qui, voyant l’honneur et l’intégrité de la France compromises par votre lâcheté sous l’Empire, ont tenté l’impossible pour que l’envahisseur fût repoussé hors des frontières, alors que vous ne songiez qu’à lui livrer Paris pour reprendre au plus vite votre existence de tripoteurs et de jouisseurs. La Commune, pendant six mois, a mis en échec votre œuvre de trahison. Jamais, jamais vous ne le lui pardonnerez. La Commune a démontré que le prolétariat était préparé à s’administrer lui-même et pouvait se passer de vous, alors que vous vous prétendiez seuls capables de « mener les affaires ». La réorganisation immédiate des services publics, que vous aviez abandonnés, en est la preuve évidente. Jamais vous ne le lui pardonnerez. La Commune a tenté de substituer l’action directe et le contrôle incessant des citoyens à vos gouvernements, tous basés sur la « raison d’État », derrière laquelle s’abritent vos pilleries et vos infamies gouvernementales de toutes sortes.

Son triomphe menaçait de ruiner à jamais vos déprédations, vos brigandages légaux, vos incessants dénis de justice. Jamais, non jamais, vous ne lui pardonnerez. Vous, moins que tous autres encore, républicains modérés, radicaux et même intransigeants ; car, à l’instar des bonapartistes — vos cousins germains — vous n’aspirez au pouvoir que pour en récolter les monstrueux bénéfices. Vous ne pardonnerez jamais à la Commune d’avoir pour longtemps, et peut-être pour toujours, compromis vos avides espérances, votre seul programme à vous, qui nous reprochez de n’en avoir pas eu. Voilà les vrais, les seuls motifs de vos calomnies à tous ; de votre haine unanime et implacable contre les vaincus de mai 1871, qui, à leur tour, ne pourront jamais trop vous cracher à la face le mépris et le dégoût que vous leur inspirez. Mais après avoir fait justice de vos aboiements contre la Commune, il faut reconnaître d’autre part que, si le mouvement fut vraiment admirable et grand dans son ensemble, ceux qui furent chargés de l’exprimer et de le faire triompher n’échapperont point dans l’Histoire au reproche de n’avoir pas été à la hauteur de leur tâche.

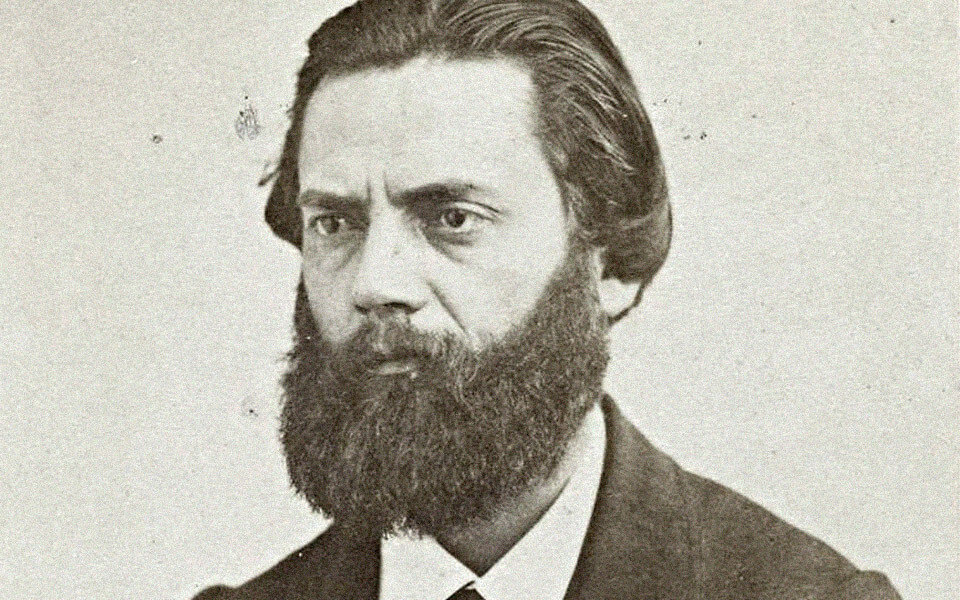

[Jules Vallès | DR]

[…] Le dévouement et l’honnêteté de tous sont indiscutables. Mais le savoir-faire, la compréhension, ne furent sans doute pas au même degré que les autres qualités. Et pourquoi ne le reconnaîtrions-nous pas ? Nul de nous, certes, n’a prétendu au titre d’homme de génie. Or, la tâche, immense et complexe, ne pouvait être l’œuvre de quelques-uns seulement. Paris avait à compter avec deux puissants adversaires qui l’entouraient bien autrement qu’il ne l’avait été durant le premier siège. Non seulement leurs forces se pouvaient facilement renouveler, mais elles se seraient même fatalement combinées […]. Au milieu de cette périlleuse situation militaire, presque insurmontable, il fallait tout réorganiser à l’intérieur pour vivre au jour le jour et tenter en même temps de jeter les premiers jalons d’un ordre politique et économique qui préparât l’avènement de l’organisation sociale poursuivie par le prolétariat. En ce qui concerne les difficultés administratives, la Commune peut se rendre cette justice qu’elle a — pour les vaincre — fait preuve de plus de savoir-faire que la bourgeoisie n’en avait montré durant le premier siège. Ce n’est là d’ailleurs qu’un éloge des plus minces. En cela je parle non seulement des membres du Conseil communal, mais aussi de tous les citoyens qui lui ont prêté leurs concours.

« Paris avait à compter avec deux puissants adversaires qui l’entouraient bien autrement qu’il ne l’avait été durant le premier siège. »

Malheureusement, faute de temps et à cause des préoccupations militaires quotidiennes, la Commune, dans son administration, n’apporta guère d’esprit d’innovation. Elle ne sut pas profiter, par exemple — dans l’ordre judiciaire — de l’abandon par leurs titulaires des offices ministériels pour les supprimer. Elle commit au contraire la faute grave de les pourvoir de nouveaux agents. Elle alla même jusqu’à renommer des juges d’instruction, oubliant que depuis longtemps avec raison, les révolutionnaires socialistes réclament la suppression de l’instruction secrète, cet abominable vestige de barbarie resté debout au milieu de nos sociétés prétendues civilisées. Mais toutes ces fautes, la révolution triomphante les pouvait facilement réparer. La terrible, l’irréparable faute du Conseil communal — son crime, dirais-je volontiers — dont la responsabilité retombe entière sur tous ses membres — sans exception —, c’est de n’avoir pas pris possession de la Banque de France, cette formidable Bastille de la société capitaliste que la Commune devait anéantir. Alors qu’on avait tant besoin d’argent pour solder et entretenir largement l’armée révolutionnaire, réduite aux trente sous par jour, comme sous la défense nationale, on se contentait — en deux mois — d’arracher à la Banque quelques millions, dont la moitié d’ailleurs appartenait à la ville de Paris.

Cependant, les maîtres et la maison, comprenant bien qu’il ne fallait pas lésiner pour sauver leur situation, accordaient deux cent cinquante-huit millions au gouvernement versaillais, quitte à s’en récupérer plus tard sur le dos des prolétaires qu’aurait épargnés la mitraille bourgeoise. Indépendamment de ces ressources en numéraire, la Banque avait en portefeuille pour trois cent vingt-huit millions de titres négociables. Enfin il y avait les planches à billets. Qu’on eût fait une main-mise sur cette honorable institution — qui soutient le travail « comme la corde soutient le pendu » — la situation pouvait singulièrement changer de face. La Commune eût pu rémunérer sérieusement ses défenseurs, doter autrement que par décret leurs veuves et leurs orphelins. Plus d’enrôlements forcés ne donnant aucun effectif vraiment utile et créant de nouveaux dangers de trahison. Les bras n’eussent plus manqué, chacun comprenant que, dût-il succomber dans la lutte, le pain serait assuré aux vieux et aux petits. Puis la menace de détruire les titres en portefeuille et de tirer de telles quantités de billets qu’ils fussent avilis jusqu’à tomber au rang des anciens assignats, pouvait mettre la peur au ventre des exploiteurs du travail, de telle sorte qu’ils en vinssent à supplier Versailles de capituler. Les conséquences de cette main-mise pouvaient être d’une incalculable portée. Pourquoi la chose ne se fit-elle pas ? C’est que probablement personne dans le Conseil n’en comprit sur le moment la haute importance.

[Louise Michel, 1880 | DR]

Aussi ne puis-je m’empêcher de hausser les épaules lorsque je lis dans les journaux que notre vieux Beslay a « sauvé la Banque » — ce dont on ne semble pas lui être déjà si reconnaissant, car il a dû se réfugier en Suisse pour échapper aux balles des massacreurs, qui ne l’auraient certes pas plus épargné que tant d’autres. La vérité est que notre collègue — dont je m’honore d’être l’ami — n’a point eu à opérer ce sauvetage, nul de nous n’ayant songé à s’emparer de la Banque. Que le citoyen eût été hostile à tout tentative de ce genre, il n’y a point à en douter. Le vieux proudhonien était trop imprégné encore de préjugés bourgeois pour s’associer à un pareil acte. Si dévoué qu’il soit à la Révolution sociale, il croit encore à la possibilité pour les prolétaires d’obtenir le crédit gratuit au moyen duquel ils pourront s’organiser en association. Grand bien lui fasse !

« Entre républicains et monarchistes il n’existe de sérieuse dissidence que sur les moyens de tondre le troupeau… ce dernier n’étant jamais bon qu’à être tondu. »

[…] Pour la seconde fois en vingt-trois ans, les républicains bourgeois, trahissant leurs promesses, n’ont rien trouvé de mieux que de noyer dans le sang les justes revendications des travailleurs. Juin 1848, Mai 1871 auront appris aux prolétaires ce qu’ils doivent attendre désormais de la fraternité bourgeoise. Deux fois en un quart de siècle on vient de les voir à l’œuvre, ces « fils de la Révolution »… leur mère, comme disait Bancel. On sait maintenant la mesure exacte de la tendresse que ces « amis du peuple » éprouvent pour ceux qui travaillent, souffrent et meurent à la peine. Deux fois ils ont tenu le pouvoir entre leurs mains. Deux fois il a dépendu d’eux de faire de la République la libératrice des opprimés, des misérables ; deux fois ils les ont fait massacrer sans pitié ni scrupule. Sous ce rapport, on doit même leur rendre cette justice qu’ils font plus grand que leurs concurrents politiques. Même le czar de toutes les Russies n’oserait jamais à cette heure faire égorger ainsi par milliers ses sujets de Pétersbourg. Nul ne pourra jamais dépasser les républicains classiques en férocité conservatrice. Est-ce donc à dire que les prolétaires, ceux sur qui pèsent les dîmes de toute nature prélevées par les jouisseurs de l’ordre social actuel, désespérant de la République, n’ont plus qu’à se jeter dans quelque nouvelle restauration monarchique pour en obtenir ce que n’ont su ni voulu leur donner les républicains… ce que ceux-ci ne leur donneront jamais on peut l’affirmer. Ce serait tomber dans une autre aberration.

Entre républicains et monarchistes il n’existe de sérieuse dissidence que sur les moyens de tondre le troupeau… ce dernier n’étant jamais bon qu’à être tondu. Les monarchistes, en général cossus, par conséquent moins pressés, mettent parfois moins d’âpreté dans la forme. C’est surtout qu’entre bonapartistes et républicains — ces frères siamois — que l’entente s’établit, la politique pour eux n’étant qu’un métier propre à les enrichir plus rapidement que d’autres professions dans lesquelles ils seraient incapables de parvenir à la fortune, leur unique objectif. Pourtant, le parti républicain, qui, depuis 1848 notamment, a donné le spectacle de turpitudes dépassant de beaucoup les plus sombres prévisions ; ce parti compte quelques hommes que leur situation sociale, en partie due à leurs efforts personnels soit dans les arts, soit dans les sciences, eût dû, semble-t-il, soustraire à la contagion. Comment donc, en apparence dégagés de toutes mesquines et viles préoccupations d’intérêts égoïstes, non seulement n’ont-ils pas réagi contre l’abaissement de leurs amis politiques, mais dès leur arrivée au pouvoir, se sont-ils montrés eux aussi nos plus féroces adversaires ? C’est là qu’il importe le plus de s’expliquer, et ce qui donnera — peut-être — aux « souvenirs » que je viens de retracer leur véritable portée ; la seule d’ailleurs que j’aie envisagée en les publiant.

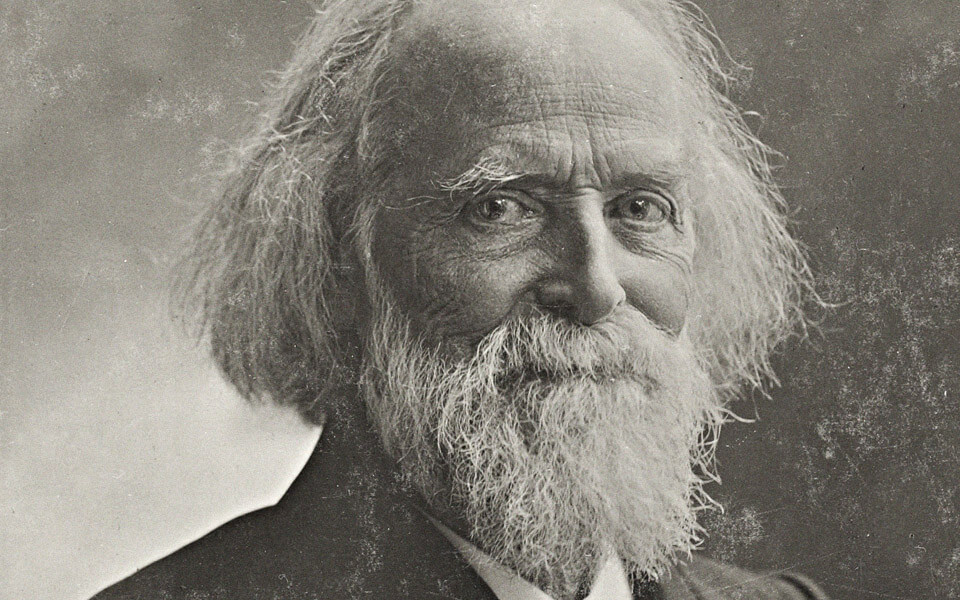

[Élisée Reclus, 1903 | Nadar]

Depuis un siècle bientôt, le parti républicain — qui n’a fort heureusement rien de commun avec la République ni avec la Révolution — a certes suffisamment fait preuve de bassesse et d’avidité ; ses trahisons politiques et ses filouteries financières n’ont rien à envier aux ignominies du parti bonapartiste. Mais l’improbité du premier n’explique pas seule ses infamies envers le prolétariat. Elles tiennent d’une part à une erreur de conception et de l’autre à ce que, reconnaissant son impuissance à résoudre les difficultés économiques au milieu desquelles il se débat, il trouve plus simple de les nier… Ou d’en profiter pour pêcher lui-même en eau trouble. Bourrés de traditions classiques, ceux qui depuis un siècle ont représenté officiellement la République n’ont jamais considéré celle-ci que comme un mode quelconque de fonctionnement du principe d’autorité, aussi sacro-saint pour eux que pour le despote le plus absolu. Que l’autorité leur vienne de Dieu ou du Peuple, c’est tout un pour ces braves gens. Dès que les représentants de ce fameux principe — élus ou non — ont parlé, les sujets, les gouvernés, n’ont plus qu’à obéir. Or, qu’est-ce que monarchistes et républicains entendent par l’Autorité ?

« La République ne vaut qu’autant qu’elle est la négation de toute suprématie, de tout privilège, non seulement d’ordre administratif mais encore et surtout d’ordre économique. »

Rien autre, s’il vous plaît, que la révélation de ce qui est juste et vrai ; de ce qui doit devenir pour tous la loi, la règle de conduite des citoyens dans leurs relations avec leurs gouvernants — sacrés par Dieu ou émanés d’un suffrage plus ou moins universel et plus ou moins conscient. « Dieu m’a donné mission », disent les premiers ; « Le Peuple m’a donné mandat », disent les seconds. […] Aussi, grâce à cette jolie conception, le peuple souverain, plus encore que les rois fainéants, n’est-il, en réalité, que l’esclave des maires du Palais qui, sous le nom plus moderne de députés, de ministres, etc., se proclament ses maîtres à ce point que ce sont eux qui règlent l’exercice et délimitent les actes du souverain illusoire, dépourvu même du droit de fixer l’heure où il lui conviendra d’agir. Mieux encore ; ce sont les mandataires qui, seuls, ont le droit de préciser les clauses et jusqu’à la durée de leur mandat ! En un mot, la souveraineté du peuple consiste tout simplement à sanctionner par son vote, à légaliser dans la forme et au moment que choisissent ses mandataires, tous les dénis de justice, vexations et extorsions abominables dont — « autrefois » — il était l’objet de la part des monarques. En République, comme en monarchie, c’est l’autorité, c’est-à-dire la volonté et les intérêts des gouvernants qui sont la seule loi. Au peuple, au souverain, comme on l’appelle hypocritement, l’unique droit d’émettre des vœux. L’orgue et la chanson demeurent les mêmes sous les deux régimes. Tout le débat consiste, entre monarchistes et républicains, à savoir qui des uns ou des autres tournera la manivelle… et empochera la recette.

[…] Combien de révolutions politiques parfaitement stériles, même au point de vue purement administratif, depuis bientôt un siècle ? Plus ça change et pire ça devient. Un gouvernement de républicains honnêtes — par impossible — n’aurait d’autre ressource que de se retirer… ou de se décider à prendre sa part du gâteau — quitte à noyer ses remords dans le sang des incorrigibles ennemis de l’ordre social », c’est-à-dire des exploités. Or, aujourd’hui, la République ne vaut qu’autant qu’elle est la négation de toute suprématie, de tout privilège, non seulement d’ordre administratif mais encore et surtout d’ordre économique. La véritable supériorité de la conception républicaine moderne, c’est de supprimer tous droits prétendus acquis ou usurpés par une fraction quelconque, au détriment de la collectivité et des générations à venir de telle sorte que tout nouvel arrivant trouve place au « banquet de la vie ». En un mot, la République moderne, c’est la sociale, qui n’a rien de commun avec les anciennes républiques à esclaves, si chères aux messieurs qui ont fait leurs classes. Le grand honneur de la Commune de Paris de 1871, c’est de l’avoir compris. C’est aussi pour cela que, malgré les griefs que les travailleurs peuvent relever contre elle, elle marquera dans l’Histoire — véritable révolution populaire — le point de départ de la rupture définitive entre le prolétariat et ses exploiteurs monarchistes absolus ou constitutionnels, républicains plus ou moins radicaux ou même intransigeants. Et, que les prolétaires ne l’oublient pas, ces derniers ne sont pas les moins dangereux parmi leurs implacables ennemis.

Extrait tiré de Souvenirs d’un révolutionnaire, tome 2, Éditions Ressouvenance, 2009 — texte original paru en 1886 dans le journal Le Cri du peuple.

Photo de bannière : la Commune de Paris, par Pierre-Ambrose Richebourg

Image de vignette : Gustave Lefrançais

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017

☰ Lire notre article « Erich Mühsam — la liberté de chacun par la liberté de tous », Émile Carme, mars 2017

☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017

☰ Lire notre article : « Gauche & Droite, le couple des privilégiés », Émile Carme, février 2016

☰ Lire notre entretien avec Tancrède Ramonet : « Faire entendre des voix inaudibles », décembre 2016

☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd « Du pouvoir et de l’État », avril 2015