Entretien inédit pour le site de Ballast

Deuxième et dernier volet de notre entretien avec Les Cahiers antispécistes : la cause animale a‑t-elle partie liée avec le socialisme et le mouvement révolutionnaire ? quel avenir pour les éleveurs ? peut-on comparer le sort réservé aux animaux à de l’esclavage ? doit-on établir des priorités dans les luttes ? l’antispécisme tient-il de l’écologie ? végétaux et animaux : même combat ? la cause animale est-elle le fait de privilégiés ? à quoi ressemblerait le monde, une fois les abattoirs et l’élevage interdits ? Autant de questions, parfois épineuses, dont nous parlons ici.

Lire la première partie de notre entretien

Aymeric Caron a raison. Réaliser pleinement que les humains ne sont pas seuls sur Terre, qu’ils sont une petite fraction de la vie sentiente, qu’ils ne sont pas le centre auquel tout le reste est destiné, constitue une révolution immense dont personne à ce jour ne sait mesurer la portée. Mais nous n’allons pas vraiment répondre à votre question sur comment « doit » se situer l’antispécisme par rapport au socialisme. Les quatre rédacteurs d’une revue que nous sommes n’ont ni le pouvoir ni l’ambition de fixer la ligne à suivre à un mouvement pluriel et mondial : nous allons en rester à un niveau plus descriptif, à travers quelques annotations sur ce que nous percevons des acteurs de ce mouvement. Il y a une parenté entre les mouvements socialiste et antispéciste au moins dans le sens où l’on trouve de part et d’autre une même conviction qu’il est possible d’aller vers un monde plus généreux, plus juste, de balayer des privilèges indus, de parvenir à une meilleure satisfaction des aspirations et besoins de chacun — et aussi de mieux répartir le pouvoir, d’étendre le contrôle que chacun a sur sa propre vie, de développer des formes de coopération et d’assistance non aliénantes, de réduire la violence.

« La plupart des acteurs du mouvement des droits des animaux le situent dans le prolongement d’autres mouvements pour la justice, et font volontiers référence à des progrès issus de luttes sociales. »

La plupart des acteurs du mouvement des droits des animaux le situent dans le prolongement d’autres mouvements pour la justice, et font volontiers référence à des progrès issus de luttes sociales : abolition de l’esclavage, mouvement pour les droits civiques, évolution vers l’égalité homme-femme, lutte contre l’homophobie, valeurs démocratiques, droit sociaux… Un trait que l’on trouve fréquemment chez eux est un attachement à la solidarité internationale humaine, et notamment un intérêt pour les moyens susceptibles de réduire la misère qui prévaut dans certaines régions du monde. Si, historiquement, la gauche s’est globalement désintéressée du sort des animaux, elle ne manque pas de figures qui s’y sont montrées sensibles — telles Louise Michel, Élisée Reclus, Henry Stephens Salt ou les végétaliens anarchistes du début du XXe siècle. Nous avons publié dans le numéro 33 des Cahiers un article de Denis Andro qui évoque ceux des contributeurs de la Revue socialiste, qui manifestèrent un engagement pour les animaux dans les années 1880 — parmi lesquels Marie Huot. On peut rappeler aussi que le mouvement de libération animale contemporain est né dans les années 1970 et le contexte post-1968 qui a vu fleurir les mouvements d’émancipation, les formes de contestation de l’ordre social et les tentatives d’imaginer des alternatives : une atmosphère qui fut sans doute propice à son émergence.

En France, parmi les tout premiers (rares) acteurs du mouvement de libération animale, on trouvait une proportion élevée de personnes impliquées ou sympathisantes de milieux alternatifs : libertaires, féministes, partisans de la déscolarisation, proches des squats (vus non seulement comme sources d’un habitat gratuit mais comme lieux d’expérimentation de nouveaux modèles économiques et de vie en commun). De nos jours, les médias n’ont pas manqué de remarquer la présence de commissions antispécistes dans les « Nuits Debouts », tant en France qu’à Montréal. Certains antispécistes sont fortement intéressés par les thèmes de la convergence des luttes et de l’intersectionnalité. Parmi les auteurs qui représentent bien ce courant que, faute de mieux, on nommera « anti-domination », on peut citer par exemple Yves Bonnardel, en France, ou Christiane Bailey et Frédéric Côté-Boudreau, au Québec. On pourrait aussi mettre l’accent sur des régions du courant anti-domination plus particulièrement attentives aux liens entre spécisme et telle forme de domination intra-humaine. La parution en 2016 de l’édition française de La Politique sexuelle de la viande de Carol Adams, préfacée par Élise Desaulniers, a ainsi été vécue comme un événement important par celles et ceux pour qui spécisme et patriarcat vont de pair, et qui produisent de nombreux écrits et événements sur le sujet. La blogueuse Aph Ko est un exemple parmi d’autres d’activisme black-végane-féministe. Il faut néanmoins se garder d’assimiler cette mouvance au mouvement de libération animale dans son ensemble. D’une part parce que, bien qu’active, elle est peu familière à beaucoup de militants, pour qui elle n’est donc pas une référence.

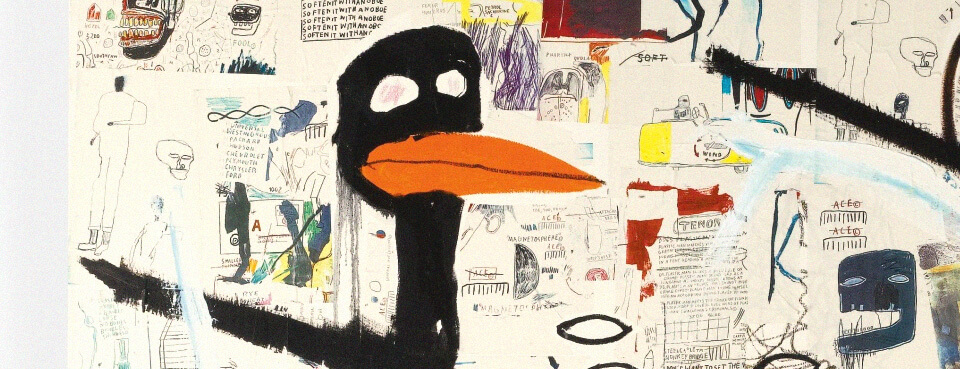

(Jean-Michel Basquiat, Zenith, 1985 - extrait)

D’autre part, parce que certains sont plus inquiets qu’enthousiastes face à la « convergence » ; ils sont lassés de la phraséologie qui envahit certains textes et forums (« Blanc-cis-mâle-hétéro-valide-etc ; spécisme-capacitisme-racisme-grossophobie-âgisme-laidisme-suprématisme-etc. ») ; ils s’inquiètent de la dérive qu’on y constate à mesurer la valeur de la parole de l’émetteur par son pedigree social (son score d’appartenance à une ou plusieurs catégories dominées) et à y dicter étroitement les pensées et sentiments convenables. Une petite illustration de cette perception négative est donnée par cet échange relaté par Tobias Leenaert, auteur du blog The Vegan Stategist, sur sa page Facebook : « Voici un bel exemple de la manière dont parfois les gens tentent d’avoir le dessus en recourant à des arguments ad hominem, en abusant des références au genre (ou à la race et autres « ismes ») alors que c’est hors de propos : – Elle : Personne n’a fait plus de mal aux animaux que Peter Singer, et il est nul aussi comme philosophe. – Moi : N’importe quoi ! – Elle : Tu n’es rien d’autre qu’un homme agressant une femme parce qu’elle ouvre la bouche. » S’interroger sur les liens entre antispécisme et socialisme exige de dire quelques mots du positionnement des antispécistes sur la question du capitalisme. Ce qui est commun à 100 % des antispécistes, c’est l’objectif de sortir les animaux de la catégorie des marchandises. De plus, hormis dans une région particulière du mouvement (les adeptes de Gary Francione), les dispositions juridiques de protection des animaux, qui limitent même modestement les droits des propriétaires de les traiter à leur guise, sont vues comme des avancées.

« Ce qui est commun à 100 % des antispécistes, c’est l’objectif de sortir les animaux de la catégorie des marchandises. »

Au-delà du refus de la marchandisation des animaux, les antispécistes sont-ils pour l’abolition du monde de la marchandise, du salariat, de l’entreprise privée, de la concurrence et de la recherche du profit ? À cet égard, on ne peut pas dresser un tableau uniforme du mouvement de libération animale. La tonalité anticapitaliste est fréquemment présente dans la mouvance « anti-domination », bien que, nous semble-t-il, les analyses vraiment axées sur les relations socio-économiques ou les rapports de classes y mobilisent infiniment moins d’énergie que l’examen des facteurs qui marginalisent des groupes repérables par des traits physiques, culturels, ou comportementaux. Des auteurs antispécistes tels que Steven Best ou Aymeric Caron voient le capitalisme et la recherche effrénée du profit comme foncièrement incompatibles avec une « écologie essentielle ». Certains cherchent à puiser dans les composantes de la pensée marxiste pour alimenter une vision où l’abolition du capitalisme permet de surmonter la crise écologique et sert les intérêts animaux humains et non humains. Chez les libertaires, certains se réclament du « véganarchisme ». Cependant, beaucoup de militants des droits des animaux ne se sont jamais spécialement investis dans l’étude des diverses variantes de courants socialistes, n’ont jamais été militants de partis ou collectifs qui s’en inspirent, et ne s’y réfèrent pas pour penser leur action.

Parmi les précurseurs de la remise en cause du spécisme, on peut aussi citer Jeremy Bentham ou John Stuart Mill qui furent des défenseurs du libéralisme économique. Rien n’interdit qu’un antispéciste ait foi dans les vertus pacificatrices du « doux commerce ». Il n’y a pas de lien nécessaire entre antispécisme et anticapitalisme, parce que ce qui fait la différence entre partisans et adversaires du capitalisme n’est pas leur éthique à l’égard des animaux. La différence tient à leur perception divergente des effets plutôt bénéfiques ou plutôt nocifs des économies de marché, à leur façon d’appréhender la possibilité (ou non) de corriger leurs effets nocifs sans changer foncièrement de système, et à leur confiance ou défiance quant à la possibilité de substituer au marché un meilleur système d’organisation de la production et de la répartition. La plupart des militants des droits des animaux ne sont pas dans une logique visant à subordonner la libération animale à un profond changement de modèle économique et social. Ils sont dans une démarche plus pragmatique de recherche de ce qui peut être fait ici et maintenant. Ils ont conscience que parmi les facteurs propices au changement, certains passent par le marché, et que l’offre tend à créer la demande. D’où les campagnes pour inciter les distributeurs à élargir leur offre de produits véganes, la pression pour qu’ils cessent de commercialiser des produits tels que les œufs de batterie, les actions pour inciter les restaurants à proposer sur leur carte un choix de menu végétal, pour faire que les produits non testés sur animaux soient facilement repérables, ou la publicité faite aux cirques sans animaux. Parmi les façons efficaces de concrétiser son engagement, il y a celle consistant à créer des sociétés qui mettent au point des substituts innovants aux produits animaux, à ouvrir des commerces offrant des produits véganes, ou à développer des fermes pratiquant l’agriculture végétalienne. Ces créateurs d’entreprises sont des acteurs importants de la cause animale et ils sont reconnus comme tels.

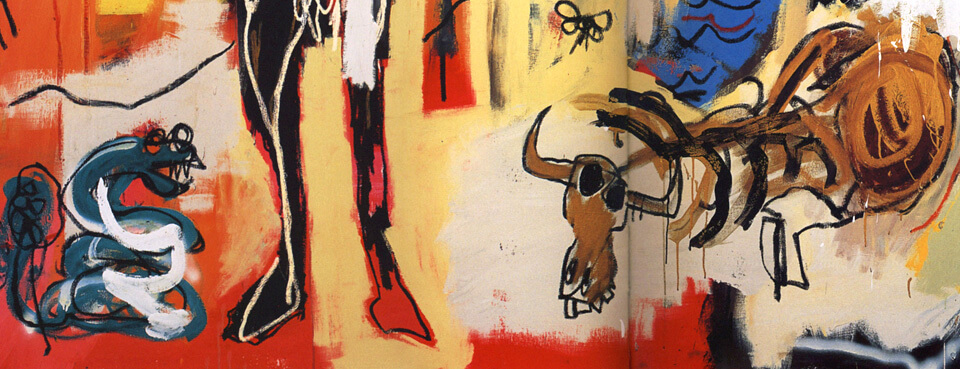

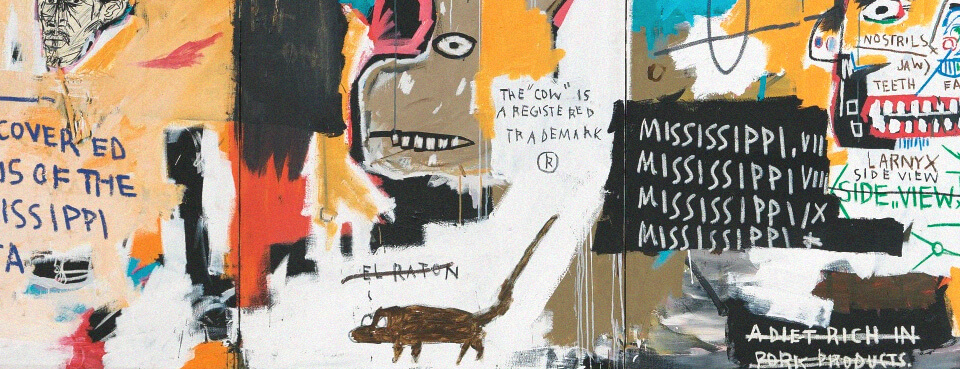

(Jean-Michel Basquiat, Tenor, 1985 - extrait)

La Confédération paysanne, située à gauche et hostile au productivisme, semble voir d’un mauvais œil les campagnes de L214 et la défiance grandissante à l’endroit de la viande et des abattoirs. L’agriculture française, en crise et hantée par les suicides, a pourtant de quoi s’inquiéter. Quelle position tient votre revue quant à l’avenir à proposer à cette profession ?

Celle-ci voit en effet d’un mauvais œil les campagnes de L214. Par-delà les déclarations convenues sur son attachement à « une mort digne des animaux », ce qui domine dans sa communication, c’est le souci que les abattoirs incriminés par L214 reprennent au plus vite leur activité. De même, la Confédération a nettement fait sentir qu’elle trouvait encombrante la présence de L214 parmi la coalition des opposants à la Ferme des mille vaches. Dans un entretien publié dans Le Courrier Picard le 28 novembre 2014, Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération, a clairement exprimé ses priorités : « Concernant le bien-être animal, on a pris nos distances avec L214 et autres associations qui militent uniquement pour le bien-être animal. Ce qui nous importe, dans le dossier Ramery [promoteur de ladite ferme, ndlr], c’est l’accaparement des terres, du droit à produire, l’appel lancé de faire du lait un sous-produit de l’énergie1, l’emploi qui disparaît. Quand il n’y aura plus que le bien-être animal à considérer dans cette ferme, on pourra en reparler. » La Confédération paysanne est de gauche dans le sens où elle défend des paysans à la tête d’exploitations d’assez petite taille, dont l’existence est menacée par la concurrence d’exploitations géantes, et par leur faible pouvoir de négociation face aux transformateurs et distributeurs. Elle cesse toutefois de défendre les faibles contre les forts quand les faibles sont les animaux, et qu’une meilleure prise en compte de leurs intérêts va à l’encontre des intérêts de ses adhérents.

« Que vaut une société qui accule des travailleurs à gagner leur vie en éventrant des poissons, en jetant des poussins dans une broyeuse, ou en égorgeant des cochons à longueur de journée ? »

Il n’en est pas moins vrai que beaucoup d’éleveurs sont dans une situation économique difficile — à laquelle s’ajoute parfois un isolement social, et que cela conduit à des drames humains. Le taux de suicide chez les éleveurs, en particulier du secteur bovin, est particulièrement élevé. Et cela alors même que leurs exploitations sont sous perfusion massive et permanente d’aides publiques (ce qui n’empêche pas leur nombre de poursuivre inexorablement sa décroissance). En 2013, les aides directes (qui ne sont qu’une partie des aides dont bénéficie l’agriculture) représentaient 169 % du résultat courant avant impôt2 (RCAI) des élevages de bovins-viande, 198 % du RCAI des élevages ovins-caprins, 89 % du RCAI des élevages laitiers et 49 % du RCAI des autres élevages3. Les transferts publics constituent une part colossale du revenu avant impôt des exploitations agricoles, et malgré cela nombre d’éleveurs n’arrivent pas à tenir la tête hors de l’eau. (On peut faire le même constat du côté des entreprises de pêche.) Comme politique de l’emploi, c’est d’une efficacité discutable. Si cette manne était redirigée vers d’autres secteurs d’activité, combien d’emplois pourraient y être créés ? Le système actuel est profondément pervers. Les aides aux « productions animales » font que le nombre d’animaux maltraités et tués pour la consommation est bien supérieur à ce qu’il serait en leur absence, alors que ces encouragements au crime ne sont nullement nécessaires à l’approvisionnement de la population.

Sachant qu’il est possible d’organiser l’agriculture pour fournir une alimentation suffisante et de qualité uniquement à partir de végétaux, il est souhaitable que les entreprises d’élevage, pisciculture et pêche disparaissent. Il est de même souhaitable que les emplois associés à la transformation de leurs produits régressent puis s’éteignent. Beaucoup sont des emplois mal payés, physiquement et psychologiquement épuisants, faits de gestes mille fois répétés à des cadences infernales. C’est à juste titre qu’Audrey Garric qualifie de « forçats des abattoirs » les ouvriers qui y travaillent. Que vaut une société qui accule des travailleurs à gagner leur vie en éventrant des poissons, en jetant des poussins dans une broyeuse, ou en égorgeant des cochons à longueur de journée ? Il appartient à la collectivité d’organiser la régression des industries animales en déployant tous les filets de sécurité nécessaires pour que la transition se passe le mieux possible pour les travailleurs qu’elles emploient. Sachant que si le déclin a lieu, il sera progressif, il est tout à fait possible d’amortir le choc. Si l’on considère l’élevage, par exemple, une bonne partie des exploitants sont âgés. En tarissant le flux de jeunes entrant dans le métier, on ferait régresser rapidement le nombre d’actifs concernés. Ajoutons que si l’exploitation animale est abolie, la secousse sera bien moindre pour les campagnes que celle qu’elles ont subi au cours des dernières décennies : en France, l’agriculture employait 36 % de la population active en 1946, 10 % en 1975, 3 % aujourd’hui. Néanmoins, la mutation vers une agriculture et une industrie sans exploitation animale exige des mesures d’accompagnement social et économique, que ce soit en termes de prestations se substituant à la perte d’un revenu du travail, de formation pour accéder à d’autres métiers, ou de soutien spécifique aux territoires jusque-là fortement dépendants des industries d’exploitation animale afin d’y développer de nouvelles activités.

(Jean-Michel Basquiat, Tenor, 1985 - extrait)

Voilà un domaine où il est flagrant que le mouvement animaliste doit réussir à avoir prise sur la sphère des institutions publiques et des décideurs politiques pour donner corps à tout cela. Il est nécessaire de mobiliser les ressources de la recherche publique pour que des agronomes, des économistes, des spécialistes de l’aménagement du territoire… évaluent précisément la situation et proposent des plans de conversion. Il est nécessaire d’explorer l’apport des expériences positives menées par des acteurs de la société civile et de favoriser leur extension. Il est nécessaire d’accéder aux leviers classiques de la réglementation, de la politique sociale, des incitations budgétaires et fiscales, pour prendre le tournant vers une régression de la pêche, de l’élevage et des industries associées, tout en préservant l’emploi de manière socialement utile. Jusqu’ici, nous assistons impuissants à une gabegie de moyens déployés pour la politique exactement inverse.

Dans son Apologie du carnivore, que vous avez chroniqué dans votre n° 34, Dominique Lestel met en avant un argument plus que récurrent pour déconstruire le discours vegan : les plantes sont également des êtres vivants sensibles. En quoi, si la sensibilité est un critère pertinent pour ne plus toucher aux animaux, manger du persil ne serait-il pas condamnable ? Où s’arrête la « sentience », en somme ?

« Les végétaux, qui sont dénués de système nerveux, ne sont pas quant à eux sur la liste des candidats sérieux à l’éventuelle possession de la sentience. »

On ignore où se trouve la frontière qui sépare les êtres sentients de ceux qui ne le sont pas. On ne sait guère de quoi est faite l’expérience subjective d’animaux sentients très éloignés de nous par l’organisation de leur système nerveux. On n’est pas pour autant dans l’ignorance absolue. De même, on ne sait pas à quel moment exact de son développement un fœtus humain devient capable d’éprouver des sensations, ni de quel ordre elles sont quand il le devient. Il n’empêche qu’on a de solides raisons de penser que le fœtus n’est pas sentient dans les premières semaines de sa vie. C’est pourquoi il n’y a aucune contradiction entre défense du droit à l’avortement et libération animale. Concernant la sentience des animaux, la Déclaration de Cambridge (2012) indique, sur la base de l’état actuel des connaissances, que « l’ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces, telles que les pieuvres, possèdent les substrats neurologiques de la conscience ». Quelles « nombreuses autres espèces » ? Très probablement tous les vertébrés, notamment les poissons. C’est pour les invertébrés – soit l’immense majorité des animaux – qu’on a le plus de mal à départager ceux qui sont sentients et ceux qui ne le sont pas. Sans entrer dans un long exposé des données allant dans un sens ou dans l’autre (une promenade sur Internet vous permettra d’en savoir plus), on peut au moins dire qu’au fil des ans, on voit s’élargir le nombre d’espèces animales dont les scientifiques estiment qu’elles sont probablement ou possiblement sentientes. Ainsi, dans un article récent paru dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Andrew Barron et Kevin Klein ont soutenu que les insectes possédaient un équivalent du mésencéphale des vertébrés, et pouvaient de ce fait avoir une certaine expérience subjective. Le persil et autres végétaux, qui sont dénués de système nerveux, ne sont pas quant à eux sur la liste des candidats sérieux à l’éventuelle possession de la sentience. C’est en glissant opportunément de « sentient » à « vivant » que Dominique Lestel essaie de faire croire que la consommation de lapins et celle de carottes sont à mettre sur le même plan.

Si Lestel se contentait d’énoncer qu’« il n’y a pas de déjeuner gratuit », autrement dit qu’il est impossible aux animaux, humains ou non, de vivre sans nuire à d’autres êtres sentients, nous ne manquerions pas d’acquiescer. Si, partant de là, sa démarche consistait à avancer des propositions et pistes de recherche pour faire au mieux malgré tout, nous applaudirions avec grand enthousiasme. Cerner en quoi consiste « faire au mieux », et comment s’y prendre pour y parvenir, est une question à la fois essentielle et extraordinairement difficile, dont personne ne peut prétendre être venu à bout. Le végétalisme est un pas dans la bonne direction, sûrement pas le tout de l’affaire. On a grand besoin de bonnes volontés pour avancer sur ce chantier. Malheureusement, Dominique Lestel ne compte pas parmi elles. Ce n’est pas pour rien que Pierre Sigler a intitulé « Apologie de la mauvaise foi » sa critique d’Apologie du carnivore, publiée dans les Cahiers antispécistes. On se demande comment un homme intelligent en arrive à produire un écrit pareil en se persuadant de faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Serait-il possible que l’auteur ait été submergé par le besoin de surmonter ses problèmes de dissonance cognitive : ceux que rencontrent les carnivores coincés entre « j’aime la viande » et « j’aime les animaux » — et dont traite notamment Martin Gibert dans Voir son steak comme un animal mort ?

(Jean-Michel Basquiat, Man from Naples, 1982 - extrait)

Le militant écologiste Eros Sana reproche à la lutte vegan d’être parfois trop marquée sociologiquement – elle serait le fait de privilégiés. Il explique en sus que le discours visant à lier élevage animal et traite négrière est inaudible dans les quartiers populaires, auprès des populations « racisées ». Vous aviez, dans les années 1990, publié une affiche qui indiquait : « Ceux qui s’opposèrent à l’esclavage au XIXe siècle… sont ceux qui cessent de manger de la viande aujourd’hui. » Entendez-vous que cela puisse heurter ?

Cela ne devrait pas heurter. L’affiche repose sur une analogie : entre l’opposition à l’esclavage humain et l’opposition à la consommation carnée. Une analogie n’est pas une identité, et c’est bien pour cela qu’elle a une vertu éclairante, si toutefois elle n’est pas inepte. Imaginez les pionniers des Cahiers collant dans quelques rues lyonnaises une affiche disant : « Ceux qui cessent de manger de la viande sont ceux qui cessent de manger de la viande. » Pour sûr, avec cette identité, ils n’auraient vexé personne. Ils n’auraient fait réfléchir personne non plus. Ils ont préféré une analogie : la désignation d’une ressemblance. Le rapprochement proposé entre esclavage humain et esclavage animal n’était pas inepte. Dans les deux cas, il s’agit d’individus privés de liberté, qui sont la propriété d’un maître, sont exploitables à merci et sont négociables comme le sont les biens matériels. Dans les deux cas, il en résulte un préjudice considérable pour ces individus réduits à l’état de marchandises. Dans les deux cas, le système est institutionnalisé. Dans les deux cas, une idéologie est présente qui légitime ce que les maîtres font aux esclaves. L’affiche que vous évoquez est un hommage à ceux qui luttèrent contre l’esclavage humain, et une invitation à ne pas soutenir l’esclavage animal, au nom de ceux qui en sont les victimes.

« Le rapprochement proposé entre esclavage humain et esclavage animal n’était pas inepte. Dans les deux cas, il s’agit d’individus privés de liberté, qui sont la propriété d’un maître. »

Cela ne devrait pas heurter, mais il arrive que cela choque. Qui donc ? Sans doute des mangeurs d’animaux qui se sentent assimilés à la figure désormais honnie de l’esclavagiste. Peut-être des Noirs (ou des militants engagées contre les formes actuelles de racisme), puisque, dans le monde occidental, du XVIe au XIXe siècle, la plupart des personnes mises en esclavage furent d’origine africaine. Peuvent être choquées aussi d’autres personnes qui de nos jours sont racisées et subissent de ce fait maints affronts et discriminations. Pourtant, l’affiche ne contient pas la moindre offense à leur égard. La raison pour laquelle des personnes se sentent offensées, c’est qu’elles ne sont pas racistes mais que, par contre, elles sont spécistes. « Comment ose-t-on comparer une pratique aussi innocente que manger de la viande à une horreur telle que l’asservissement d’êtres humains ? » « Ces gens qui comparent esclavage humain et boucherie sont en train de dire que les Noirs sont des animaux, quel scandale ! » Le fait est que les antispécistes disent des Noirs qu’ils sont des animaux, mais tout comme ils le disent des Blancs ; voyez cet article de Dominic Hofbauer paru dans le Huffington Post intitulé « Oui, Christiane Taubira est un singe. Et moi aussi ». L’attitude des antiracistes spécistes est condensée dans l’implicite de l’expression commune : « Les esclaves (ou les Juifs pendant le nazisme, ou les populations colonisées…) furent traités comme du bétail », dont le sens in extenso est : « Les esclaves (les Juifs, les colonisés…) furent hélas traités comme il est normal de traiter le bétail. »

Derrière l’affiche publiée par les Cahiers au début des années 1990, il n’y avait ni sous-estimation des atrocités de l’esclavage humain, ni désir de décrire les mangeurs d’animaux comme des monstres. Il y avait une volonté d’utiliser une oppression reconnue comme telle pour en rendre visible une autre, à travers un parallèle qui fait sens. L’affiche suscita néanmoins la polémique, comme en témoigne le fait que la rédaction d’alors publia un communiqué, qui fut reproduit dans le numéro 6 des Cahiers. Faut-il y voir un succès (les réactions, y compris critiques, sont un moyen de rompre la passivité et de permettre que la discussion s’engage) ou un échec (les esprits se ferment face à un parallèle perçu comme outrageant) ? Ce genre de débat a eu lieu depuis lors tant et tant de fois (non pas à propos de l’affiche des Cahiers mais à propos d’analogies du même ordre utilisées en d’autres circonstances) que nous manquons d’enthousiasme pour y revenir en détail. La question n’est pas tant de savoir si ce type d’analogie est juste (nous pensons qu’il y a suffisamment de similitudes pour que le parallèle soit pertinent), que de savoir s’il est opportun d’y recourir, ce qui dépend de l’appréciation que l’on a du contexte et de la façon dont le message sera reçu. L’analogie est inopportune quand, de bonne foi, des victimes d’oppressions intra-humaines comprennent de travers, imaginent que le but est de les rabaisser, ou de minimiser ce qu’elles endurent — voire que le sale coup vient de ceux qui sont en position dominante et veulent le rester.

(Jean-michel Basquiat, Boy and Dog in a Johnnypump, 1982 - extrait)

D’où l’importance de travaux comme ceux de Charles Patterson qui, dans Un Éternel Treblinka, évoque le parcours de Juifs qui furent directement ou indirectement victimes de la Shoah et pour qui cette expérience a joué un rôle important dans leur engagement pour les droits des animaux. Le fait que de grandes figures du combat contre la colonisation, le racisme ou l’apartheid, se soient exprimées en faveur des animaux devrait aider à éviter le malentendu : Gandhi était végétarien et a développé une réflexion sur le devoir de non-violence envers les animaux ; Angela Davis est végane et voit un lien « entre la façon dont nous traitons les animaux et la façon dont nous traitons les humains qui se trouvent au bas de la hiérarchie » ; Desmond Tutu a préfacé en 2013 un ouvrage collectif sur la protection des animaux dirigé par Andrew Linzey4 et a écrit : « Même quand nous sommes confrontés à des problèmes humains urgents nous ne devons pas négliger la question de la justice envers les animaux. En fait, de plus en plus de données attestent de l’existence d’un lien entre la cruauté envers les animaux et la cruauté envers les plus faibles des humains. » Les réactions négatives de personnes racisées (qu’il faut se garder d’attribuer à toutes), ou de personnes engagées contre le racisme, ne doivent pas forcément être imputées à un contresens sur les messages utilisant une analogie entre spécisme et racisme, qui leur ferait croire que le message est raciste. Il y des chances qu’on ait affaire à des variantes du refrain « les humains d’abord », lequel revient à dire « les animaux jamais ».

« S’il faut attendre le jour ou plus aucun humain ne subira la misère, le mépris, ou l’exclusion pour se préoccuper de la justice envers les animaux, ce jour n’arrivera pas avant la fin des temps. »

Car s’il faut attendre le jour ou plus aucun humain ne subira la misère, le mépris, ou l’exclusion pour se préoccuper de la justice envers les animaux, ce jour n’arrivera pas avant la fin des temps. Le fait est que « l’humanisme excluant (ou exclusif) » a été, et reste, un ingrédient du discours des catégories qui luttent pour cesser d’être marquées du sceau de l’infériorité : « Nous aussi (Noirs, femmes, étrangers, sans-abri, réfugiés, prolétaires, handicapés…) avons droit à la reconnaissance pleine et entière de notre dignité humaine. » Cette manière-là de chercher à s’extraire du bas de la hiérarchie a pour musique de fond : « On n’est pas des bêtes. » — elle emploie comme ascenseur la célébration de la commune humanité, excluant dans le même mouvement les animaux du cercle des égaux. Donc, oui, il faut faire attention à ce que des catégories marginalisées ne croient pas à tort qu’un message antispéciste cherche à les dévaloriser5. Mais, non, elles n’ont pas à être plus que d’autres dispensées du questionnement sur leur propre spécisme. Ce type de faux égard ne serait-il pas d’ailleurs l’expression d’un véritable mépris : « Vous, vous êtes trop englués dans votre triste condition, trop irrémédiablement prisonniers de traits sociaux ou culturels qui vous sont propres, pour pouvoir réfléchir à ce qui est accessible à d’autres ? »

Éros Sana avance que la lutte végane est le fait de privilégiés. On ne dispose d’aucune véritable étude socio-démographique des militants, de sorte que ni lui ni nous n’en savons rien. Tout au plus dispose-t-on de photos des participants à telle ou telle manifestation, des données auxquelles on accède si on est administrateur d’une page facebook dédiée aux droits des animaux, ou si l’on gère les adhésions à une association. Ces éléments-là permettent d’affirmer sans grand risque d’erreur qu’aujourd’hui les femmes et les jeunes sont sur-représentés parmi les militants de la libération animale. Par contre, on ignore si les privilégiés en termes de capital économique, de capital culturel, ou selon d’autres critères, sont particulièrement nombreux dans leurs rangs. Il est néanmoins très possible qu’Éros Sana ait raison de penser que le mouvement des droits des animaux est inaudible dans les quartiers populaires. Pas pour la raison qu’il invoque, mais parce qu’il y est invisible. Les actions de rue sont nombreuses de nos jours, mais elles ont lieu le plus souvent dans les lieux passants des centres-villes, ou devant des lieux symboliques (un abattoir, le siège social d’une entreprise, un ministère, une ambassade…). Les commerces et restaurants véganes s’installent plutôt dans les zones déjà riches en commerces variés. De même, les salles louées ou prêtées à titre gratuit pour y projeter des documentaires, ou y tenir des conférences-débats, se trouvent rarement dans les banlieues. De ce fait, les habitants de quartiers populaires excentrés ont peu d’occasions de rencontrer des militants animalistes. Ceux d’entre eux qui sont sensibles au sort des animaux ont moins d’opportunités de parfaire leur information. Cet état de fait conduit sans doute à se priver de la contribution de personnes qui seraient prêtes à participer à la défense animale, mais qui ne trouvent pas la motivation pour le faire dans un environnement où le sujet ne semble jamais à l’ordre du jour.

(Jean-Michel Basquiat, The Field Next to the Other Road, 1981 - extrait)

On assiste parfois à un mépris des vegans à l’endroit des végétariens – qui ne seraient pas assez cohérents, radicaux : est-il vraiment utile d’exclure les seconds de la « cause » quand il y a déjà tant de gens à atteindre ?

Quand on informe le public sur les conséquences de nos choix alimentaires, il est indispensable de faire savoir que la consommation de lait et d’œufs cause la souffrance et la mort de nombreux animaux, et donc d’encourager les gens à faire leur possible pour se passer de produits d’origine animale (véganisme) et pas seulement de chair animale (végétarisme). Il n’empêche que ceux qui deviennent végétariens (au sens d’ovo-lacto-végétariens) font indéniablement un grand pas. Ils font beaucoup pour réduire l’impact de leur consommation personnelle sur les animaux. On l’oublie souvent, mais la grande majorité des animaux consommés sont des animaux aquatiques, capturés ou élevés dans les conditions les plus effroyables. Les végétariens ne participent pas à ce carnage. Ils font un grand pas aussi parce que ne pas consommer de chair animale est un comportement immédiatement repérable par les tiers, et qui rend donc manifeste pour l’entourage qu’ingérer un animal tué à cet effet ne va pas de soi. L’effet démonstratif d’autres attitudes, qui pourtant témoignent elles aussi d’un certain souci pour les animaux (ou pour l’environnement), est moindre : réduire sa consommation de viande et poisson, ou éviter d’acheter de la viande issue des pires formes d’élevage.

« Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables, ni pour décerner des médailles de l’ordre du mérite végane. La question est de trouver les chemins pour faire reculer puis disparaître l’exploitation animale. »

Les Cahiers ne sont pas dans une démarche de stigmatisation des végétariens, ni d’ailleurs des carnivores. Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables, ni pour décerner des médailles de l’ordre du mérite végane. La question est de trouver les chemins pour faire reculer puis disparaître l’exploitation animale. Parce que chacun dispose d’un pouvoir d’épargner des animaux en cessant de consommer les produits issus de leur corps, une des voies consiste à informer le public de ce qu’endurent les animaux afin que des personnes décident de ne plus participer à cela en devenant véganes. En appeler à la responsabilité individuelle est à la fois important et insuffisant. Dans la proposition vraie : « Si plus personne n’achète, les industries animales s’écroulent », tout le problème est dans le « si ». C’est une erreur de tout miser sur le pouvoir des consommateurs. En ce domaine comme en bien d’autres, ce pouvoir, immense en principe, ne s’exerce que peu tant qu’il n’est pas associé à d’autres forces agissantes. Comme le rappelle Sue Donaldson dans un article paru dans le n° 3 de Versus Magazine, être végane dans un monde non végane n’est pas si facile, et le fardeau que cela représente est très différent selon la situation de chacun : « Être végane peut nous sembler relativement facile (après une période de transition initiale), lorsqu’on n’a pas de problèmes de santé, si on est à l’aise financièrement, lorsqu’on vit dans une grande ville, en solo ou avec d’autres véganes, ou lorsque votre famille ou vos cercles sociaux et culturels sont tolérants à l’égard du véganisme. Mais imaginez que vous êtes atteint d’une maladie cœliaque (ou de la maladie de Crohn, ou de diabète) – et que vous êtes à la tête d’une famille monoparentale dont l’adolescent adore la viande ; vous vivez dans une petite ville avec des revenus limités ; les gens de votre entourage lèvent les yeux au ciel quand ils entendent parler de véganisme ; votre communauté culturelle perçoit le véganisme comme un complot élitiste et néocolonialiste de Blancs. Ça ne semble soudainement plus aussi facile, n’est-ce pas ? »

Le constat qu’un frein puissant au véganisme (et au végétarisme) réside dans l’inconfort social qui en résulte a été fait de longue date : inconfort pratique (comment manger hors de chez soi ? comment trouver une information nutritionnelle adaptée ?) et inconfort relationnel quand les végétariens sont en butte aux railleries de l’entourage. Un mot – « végéphobie » – fut même forgé pour désigner cette attitude hostile dans le manifeste de la Veggie Pride, une manifestation dont la première édition eut lieu en France en 2001. C’est pourquoi tout ce qui contribue à réduire cet inconfort constitue une action efficace en faveur de la libération animale. Cela suppose de faire évoluer l’atmosphère idéologique, l’environnement social, institutionnel, juridique, économique, dans lequel on vit. Nombre d’auteurs et militants se sont attachés à explorer les différentes voies par lesquelles on peut arriver à faire bouger « le système ». À part dans un petit recoin du mouvement des droits des animaux, personne ne pense qu’on parviendra au but uniquement en exhortant les gens à devenir véganes et en leur assurant que c’est très facile dans le monde tel qu’il est.

(Jean-Michel Basquiat, Beef Ribs Longhorn, 1982 - extrait)

Admettre que ce n’est pas si aisé conduit aussi à prêter attention aux carnivores qui ne sont pas des « carnistes » ou des « viandistes » — c’est-à-dire qui ne sont pas porteurs d’une idéologie qui légitime la consommation carnée. Ils consomment des produits animaux parce que c’est la norme, le mode de vie le plus facile, qu’ils n’ont pas de motivation et d’énergie à mettre dans un changement de leur diète personnelle, sans pour autant être fermement persuadés d’être dans leur bon droit. Ce qui se produit actuellement, c’est que le réservoir de carnivores non carnistes est en train de se remplir ; leur nombre augmente certainement plus vite que celui des végétariens et véganes. C’est pourquoi nous pensons que la revendication d’abolition de l’élevage et de la pêche, portée lors des Marches pour la fermeture des abattoirs, est intelligible par la population dès à présent, et qu’il y a un intérêt à inscrire dans l’espace public cet horizon comme avenir possible. Au-delà, toute la question est de trouver les moyens de faire participer au changement ces personnes qui ne prennent pas l’initiative de modifier leur propre routine alimentaire, mais qui ne sont pas foncièrement hostiles à ce que la norme de consommation sociale, sur laquelle elles se calent, devienne moins carnée, et à terme non carnée.

« Il existe en effet des véganes dont l’essentiel de l’activité consiste à dénoncer les végétariens comme la pire engeance (ils aiment répéter que les végétariens tuent plus que les carnivores). Mieux vaut en rire. »

Résumons. Le but est d’arriver à généraliser le véganisme, pas de dénigrer les végétariens. Les personnes qui deviennent véganes dès à présent sont évidemment un carburant indispensable. Elles montrent à tous que c’est possible, réduisent le nombre d’animaux sacrifiés, et constituent, de fait, la majeure partie des militants de la libération animale. Mais atteindre l’objectif suppose d’arriver à modifier le cadre social dans lequel s’inscrivent les comportements alimentaires, et qui les conditionne largement. Quand on comprend cela, il devient clair que la question n’est pas d’exclure les végétariens, ou quiconque, de la lutte, mais de trouver la manière de faire participer au mieux tous ceux qui peuvent favoriser cette transformation du cadre social. Nous comprenons néanmoins d’où vient votre question sur le mépris à l’endroit des végétariens. Il existe en effet des véganes dont l’essentiel de l’activité consiste à dénoncer les végétariens comme la pire engeance (ils aiment répéter que les végétariens tuent plus que les carnivores). Les mêmes passent leur temps sur les forums à s’ériger en censeurs, dénonçant à peu près tout ce que font les associations animalistes comme étant des actes de complicité avec l’exploitation animale. Mieux vaut en rire. Ou leur offrir le calme de notre oubli.

Il n’est pas rare de voir des militants animalistes persuadés que le combat sera un jour gagné, que les boucheries et les poissonneries disparaîtront et que nous serons tous, a minima, végétariens : en quoi n’est-ce pas une utopie de plus ? Après tout, nous continuons d’attendre la société sans classes et la fin du capitalisme…

Nul ne saurait prédire l’avenir. Un facteur cependant alimente l’espoir des militants animalistes : pour les humains, la disparition des boucheries et poissonneries représente un changement mineur et, qui plus est, un changement dans lequel ils n’ont rien à perdre en termes de confort ou de sécurité. Tout au plus y a‑t-il un coût de transition, mais qui ne semble pas plus grand que de passer du charbon au pétrole. Même en ne s’intéressant qu’aux humains, le passage à une alimentation végane est préférable au mode de consommation actuel : il accroît les chances de faire disparaître le problème de la faim, et permet la satisfaction des besoins avec une empreinte écologique moindre. De plus, il n’y a pas de saut dans l’inconnu susceptible d’inspirer la frayeur ; on n’a aucun mal à se représenter ce que serait la société une fois le véganisme généralisé : semblable à ce qu’elle est aujourd’hui, avec un contenu un peu différent des assiettes et des circuits de production et distribution qui se seront adaptés aux nouveaux usages alimentaires. Faire advenir une société sans classes, trouver une alternative au capitalisme, est une affaire beaucoup plus compliquée, semble-t-il.

(Jean-Michel Basquiat, Poison Oasis, 1981 - extrait)

Au début, les acteurs contemporains de la libération animale, y compris des auteurs majeurs comme Singer ou Regan, ont à vrai dire espéré qu’un changement si « simple » aurait lieu plus vite. Une fois révélée l’atrocité de ce que subissent les animaux, une fois démontrée l’inanité des arguments avancés pour le justifier, une fois expliqué qu’on peut très bien s’alimenter sans passer au rayon boucherie ou poissonnerie, comment un système qui cause une somme si effroyable de malheurs évitables pouvait-il ne pas s’effondrer ? Ensuite, l’expérience a enseigné combien il est difficile de faire advenir une évolution qui, vue du côté humain, est pourtant de l’ordre de la réforme plutôt que de la révolution. Un temps considérable a alors été consacré à analyser les freins psychologiques, culturels, économiques, institutionnels… au changement, et à réfuter encore et encore les versions proliférantes des arguments des partisans du statu quo. On s’est mis aussi à réfléchir, écrire et échanger beaucoup plus que par le passé sur la question des stratégies à employer pour réaliser des avancées. Sans oublier qu’une grande partie de l’intelligence et du temps consacrés à tenter d’obtenir des résultats ne sont pas le fait de gens dont l’activité consiste à produire des textes ou à intervenir dans des débats et conférences : c’est tout le travail des personnes qui montent des campagnes, mènent des enquêtes, organisent toutes sorte d’événements, créent des supports de communication, établissent des liens avec les médias, sont présentes sur le terrain pour être au contact de la population, faire pression sur des entreprises, ou participer à des manifestations. C’est par elles que le mouvement des droits des animaux est finalement devenu audible au-delà du cercle restreint des gens déjà sensibilisés, ou de ceux qui ont la curiosité et l’habitude de chercher l’information par eux-mêmes.

« Les citadins apprécient d’autant plus la barquette de viande sous cellophane qu’ils ne voient pas ce qui se passe en amont. »

C’est peut-être l’existence-même de ce mouvement social grandissant, et les moyens de communication de masse qui font qu’il peut porter loin, qui fait la différence avec les épisodes du passé où des intellectuels, ou quelques groupes, ont eu eux aussi le projet d’en finir avec la consommation d’animaux. Il se pourrait également que le facteur qui a causé l’explosion de la maltraitance et de la tuerie – l’industrialisation de l’élevage et de la pêche – ait dans le même temps fragilisé la capacité à y être indifférent. Dans le monde paysan d’autrefois, chacun avait, au sens propre, du sang sur les mains ; chacun participait : qui à tuer les chevreaux, qui à prendre des lièvres au collet, qui à égorger le cochon, qui à courser et décapiter les poules, qui à dépecer les anguilles vivantes. Les citadins d’aujourd’hui ont délégué à une petite minorité de travailleurs les tâches d’emprisonnement, mutilation et exécution des animaux. Ils n’ont pas développé le blindage mental qui permet de s’y livrer, et apprécient d’autant plus la barquette de viande sous cellophane qu’ils ne voient pas ce qui se passe en amont. Le fait qu’on ait affaire aujourd’hui à des mangeurs qui ne sont pas passés par le processus de désensibilisation, d’étouffement de la compassion envers les animaux, parce qu’ils ne sont pas les acteurs directs des sévices qu’on leur inflige, pourrait être une raison de plus pour que, cette fois-ci, la tentative d’en finir avec les boucheries et poissonneries finisse par être couronnée de succès.

Néanmoins, parce que la « modeste » évolution vers une alimentation sans produits animaux s’est avérée si difficile à enclencher, ne serait-ce qu’un peu, toute l’énergie a été aspirée pour tendre vers ce but. À tel point qu’il en a manqué pour se projeter dans « l’après » libération animale. Dans ce monde d’après, il n’y a pas de boucheries, de poissonneries, d’élevages pour la fourrure, de zoos, ou de corridas. Soit. Mais c’est une définition purement privative. Que deviennent donc les animaux ? Qu’en est-il de leurs relations avec les humains ? Quelle couleur et quelle saveur aurait dans la vie de tous les jours cette « égalité animale » dont on parle, mais qui n’est en général rien d’autre qu’une référence à un principe abstrait « d’égale considération » issu de la philosophie éthique ? Il n’y avait jusqu’à récemment pas grand-chose de consistant à ce propos. Dans ce contexte, la parution en 2011 de Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka (ouvrage dont nous avons rendu compte dans le numéro 37 des Cahiers antispécistes, et publié un extrait dans le numéro 38) a eu, à juste titre, un retentissement considérable, notamment en raison de la proposition phare de ses auteurs – celle de faire des animaux domestiques nos concitoyens. Donaldson et Kymlicka tranchent aussi par l’accent qu’ils mettent sur l’agentivité des bêtes, par opposition à une vision qui les perçoit surtout sous l’angle passif de victimes des agissements humains. Les auteurs de Zoopolis avancent des propositions pour intégrer véritablement les animaux dans un espace politique commun. Le contenu qu’ils donnent à l’égalité animale revêt un sens différent pour « ceux du dedans » (les animaux domestiques, membres des sociétés humanimales) et « ceux du dehors » (les animaux liminaux et sauvages). Trop différent sans doute pour ceux des antispécistes de sensibilité plus cosmopolite, et pour ceux qui aimeraient trouver des moyens d’atténuer les calamités qui s’abattent sur les animaux sauvages. Il n’empêche que l’émergence d’une zoopolitique – qui essaie de penser la démocratie, la coopération, les libertés, à l’intérieur d’une société multi-espèces, et de poser des règles de rapports équitables avec les animaux extérieurs à cette société – constitue une ouverture majeure.

(Jean-Michel Basquiat, History of Black People, 1983 - extrait)

Il n’y a pas que ces réflexions d’ordre très global qui poussent à voir au-delà de l’abolition de l’exploitation animale. Il y a aussi les expériences de terrain qui servent de laboratoire. Par exemple, les refuges ont pour fonction première de sauver des animaux. Mais certains y voient des lieux où expérimenter ce que pourraient être des communautés humanimales fraternelles respectant autant que faire se peut l’autonomie de leurs habitants. Nous espérons fermement que l’abolition de l’élevage et de la pêche ne sont pas une utopie de plus. Mais peut-être que la difficulté à avancer vers ce but a fait que nous avons manqué d’utopies. Non pas au sens négatif de chimères, mais au sens de visions de ce que pourrait être le monde vers lequel nous voudrions aller. S’y pencher davantage conduit vers des questions plus complexes que le véganisme, et peut rendre plus saillant le constat décourageant que les intérêts vitaux des uns sont souvent inconciliables avec les intérêts vitaux des autres. Mais cela peut aussi conduire à dévoiler des perspectives plus enthousiasmantes que simplement « remplacer le steak par du tofu », et donner envie d’aller vers cet avenir dont les humains seront les coauteurs avec les autres animaux.

Toutes les illustrations de l’article sont l’œuvre de Jean-Michel Basquiat.

- Le méthaniseur qui produira du gaz à partir des déchets de la ferme représentant, selon les opposants, la plus grande source de revenus, avant que sa puissance ne soit réduite.[↩]

- En gros, le RCAI c’est la différences entre les recettes de l’entreprise et ses coûts qu’ils s’agisse de coûts de production ou de frais financiers liés à son endettement. Une fois déduit du RCAI le montant des impôts, on obtient le bénéfice.[↩]

- Source : note du Conseil d’analyse économique n°27, décembre 2015.[↩]

- Andrew Linzey est un théologien engagé pour les animaux depuis les années 1970 ; il dirige l’Oxford Center for Animal Ethics — Les Cahiers antispécistes ont publié des extraits de son Évangile animal et k’association One Voice a édité en français son livre Théologie animale.[↩]

- Malheureusement, il n’y a pas d’études d’impact sur la façon dont les messages reposant sur des analogies sont reçus, en fonction de leur formulation, et en fonction des moyens que l’on a, ou pas, d’en expliciter le sens auprès des destinataires. De sorte que les débats sur leur opportunité relèvent surtout d’appréciations subjectives différentes de ce qu’ils apportent, et du niveau de risque de braquer les gens.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Vincent Message : « Accomplir le projet inachevé des Lumières », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Renan Larue : « Boucheries et poissonneries disparaîtront progressivement », mars 2016

☰ Lire notre entretien avec Ronnie Lee : « Mettre un terme à l’exploitation animale », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec L214 : « Les animaux ? C’est une lutte politique », novembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Aurélien Barrau : « Le combat animalier est frère des combats d’émancipation et de libération », septembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Normand Baillargeon : « Le statut moral des animaux est impossible à ignorer », septembre 2014