Texte inédit pour le site de Ballast

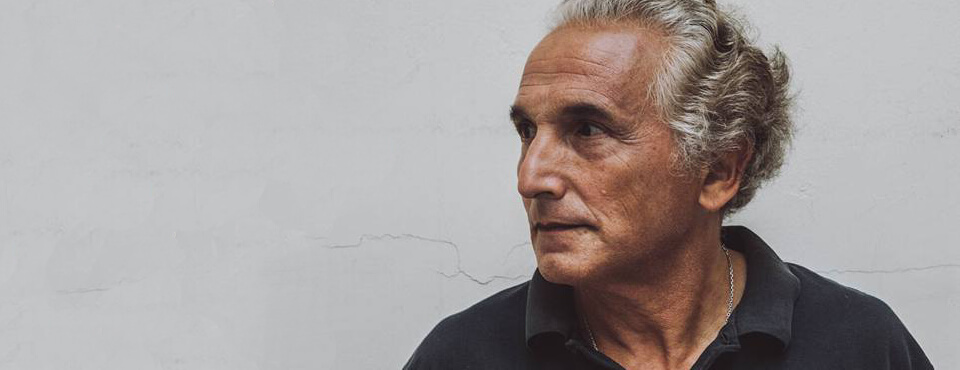

La librairie Folie d’encre, à Saint-Ouen, se remplit : le philosophe et psychanalyste Miguel Benasayag est invité à donner une conférence. Sculpture du cerveau par l’éducation, engagement politique, actualité de la pensée de gauche et rapport à la violence sous toutes ses formes — les sujets ne manquent pas. Un autre intellectuel était coutumier, dans les années 1950, de ce genre de petites conférences dans une librairie, dans une salle de syndicat ou une maison de quartier ; il eut, lui aussi, à se poser la question de la violence, de ses premiers engagements dans la résistance jusqu’à la déchirure de son pays natal dans une guerre qui ne disait pas encore son nom : cet autre penseur que l’auteur du présent texte entend faire dialoguer avec Benasayag n’est autre qu’Albert Camus. ☰ Par Rémi Larue

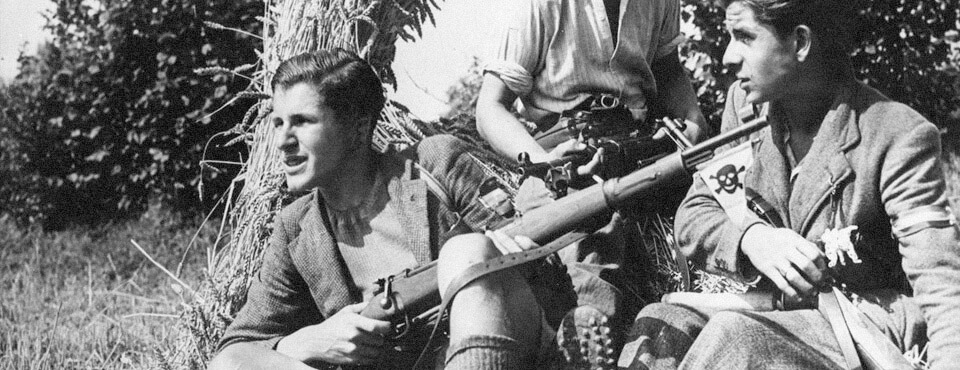

À première vue, bien des choses éloignent ces deux grandes figures de la gauche du XXe siècle. La génération, d’abord. Albert Camus est né le 7 novembre 1913, au cœur d’une Algérie française depuis des décennies déjà — elle n’allait pas tarder à ne plus l’être, révolte contre le système colonial oblige. Miguel Benasayag est né quant à lui dans le Buenos Aires des années 1950. Un océan les sépare sur le plan géographique autant qu’historique. Camus s’engage dès l’entre-deux-guerres contre le fascisme et le colonialisme ; il observera de près la guerre civile espagnole et la défaite des républicains qu’il soutenait avec ardeur depuis Alger. Puis la Seconde Guerre mondiale de le happer, l’entraînant dans une réflexion de plain-pied sur l’usage de la violence et l’entrée dans la Résistance. Quelques mois suffisent — et quelques rencontres décisives, à l’instar du poète et résistant lyonnais René Leynaud — pour comprendre toute la nécessité de se joindre aux rangs des résistants déjà organisés sur le sol français : c’est alors que s’amorce le fil rouge de son œuvre protéiforme, faite de théâtre, de récits, de fictions et d’essais… La Libération passée, Camus continue de le dérouler plus encore au cœur d’une nouvelle menace, d’un conflit latent que nombre d’étincelles ne feront pourtant pas totalement éclater : la Guerre froide. Et puis, bien sûr, viendra le temps de la guerre d’Algérie, d’un déchirement intime et politique pour Camus, entre son soutien au peuple algérien indigène et son attachement à sa communauté d’origine, qu’il sait menacée par les actions menées par le Front de libération nationale.

« Ces deux-là ont plus à partager qu’il n’y paraît peut-être. »

C’est une autre résistance qui alpague le jeune Miguel Benasayag. Plus récente, prenant les traits du mouvement guévariste de guérilla en Argentine. Très tôt, il milite dans ces réseaux, d’abord comme soutien, puis, rapidement, comme combattant opérationnel avant de prendre la responsabilité militaire d’une unité. Cet engagement lui vaut quatre années de prison durant lesquelles il découvre le large éventail coercitif de la dictature — torture comprise. Sa double nationalité, française et argentine, le sauve puisqu’il se voit rapatrié en France dans le cadre d’un échange diplomatique qui dépasse son cas propre. L’engagement se poursuit, de l’Hexagone au Nicaragua ; Benasayag s’éloigne de la guérilla pour s’en aller vers d’autres luttes, celles de la recherche militante et de la transmission des savoirs, des mouvements prenant à contre-pied la politique conventionnelle. Mais demeure, tout au long de ce parcours hybride, une question : celle de la violence politique et des différentes situations où elle en vient à s’exercer.

Deux chemins de vie, deux histoires, deux contextes : nous ne pouvons pourtant nous empêcher d’y voir se dessiner d’inévitables proximités. De ces pistes qu’il faut creuser, de ces axes de recherches et de questionnements qui, par-delà années et kilomètres, lient des hommes sans pourtant nous forcer à parler de filiation intellectuelle ni d’influence. Ces deux-là ont plus à partager qu’il n’y paraît peut-être. Benasayag lui-même s’était étonné du rapprochement entre son travail et L’Homme révolté lors de la présentation effectuée en librairie : esquissons ici qu’il ne s’agissait pas que d’une simple intuition !

(DR)

De l’Histoire

Penser la violence, c’est d’abord penser le monde qui nous entoure, questionner les relations humaines, s’intéresser à la condition de ces individus qui font société. Chez Camus comme Benasayag, la violence se noue à l’Histoire et à la condition humaine. Le « dans et contre l’Histoire1 » du premier trouve son pendant chez le second dans une réappropriation singulière des notions de Progrès et d’Histoire, qui tient compte des multiples expériences socialistes/marxistes et de leurs échecs patents.

« L’Histoire n’est pas une répétition, pas plus qu’elle n’est prévisible ; elle n’a, en somme, pas mission à aboutir au socialisme ou au communisme. »

La condition humaine dans l’œuvre de Camus est une condition absurde ; elle prend la forme d’un décalage entre les aspirations de chacun à donner quelque sens à la vie autant qu’au monde et le silence de ce dernier quant à d’éventuels principes directeurs à même d’appréhender son fonctionnement. Ce décalage qu’est l’absurde se traduit sur le plan historique par une forme simple : la spirale. Camus n’adhère ni à une conception linéaire et mécaniste de l’Histoire (religieuse, progressiste ou marxiste), ni à une conception cyclique : il se place en tension, évolue à mi-chemin. Ni le Progrès, ni l’Éternel retour cher à Nietzsche ; l’être humain est emporté sur les flots historiques, condamné à lutter pour se rendre où il veut sans jamais être sûr qu’il y parviendra. La condition humaine camusienne est inconfortable en ce qu’elle ne résout rien. Elle creuse le doute et déploie des questions volontiers avares en réponses.

Miguel Benasayag place pour sa part son analyse au cœur de la « situation2 ». Loin de croire à l’avènement d’une société idéale, issue fatale du destin du monde, le penseur ancre l’individu dans son moment. L’Histoire n’est pas une répétition, pas plus qu’elle n’est prévisible ; elle n’a, en somme, pas mission à aboutir au socialisme ou au communisme. Pensée du présent, d’un présent complexe et divers, présent de la situation nervurée de relations humaines, d’acteurs, de lieux. Benasayag reprend à son compte une expression grecque d’Héraclite, pour qui la condition humaine était une « lutte des contraires3 » en devenir. Tout l’enjeu de son Éloge du conflit réside dans une démonstration simple : il importe de maintenir ladite lutte en tant que condition d’existence des êtres humains sans toutefois faire de la violence son seul moyen d’expression. N’est-ce pas, du reste, Héraclite qui inspira à Camus les derniers paragraphes de L’Homme révolté ?

Albert Camus (DR)

De la violence

Penser l’Histoire et la condition humaine ne se fait pas sans problématiser la violence. Penser les strates politiques et sociales, voire économiques, ne se fait pas sans réfléchir à la manière dont elles font intervenir certaines de ses modalités. Toute occasion est bonne aux yeux de nos deux hommes pour renouveler les angles d’approche d’une problématique aussi vaste qu’exigeante. L’analyse de la violence est avant tout celle de l’expérience, de l’itinéraire personnel au cœur des tumultes du temps et du monde. Dans son Résister, c’est créer, co-écrit avec Florence Aubenas, Miguel Benasayag s’intéresse à ce qui fait qu’une violence politique s’avère plus légitime qu’une autre. L’État est-il le seul à pouvoir disposer de la violence légitime comme l’affirmait le sociologue Max Weber4 ? Le philosophe argentin élargit la focale pour poser la question de la légitimité de la violence politique : il pense en prise avec son époque, celle du terrorisme devenu moyen d’émancipation et peut-être fin de certains courants politiques. Une lutte, le surgissement d’une société plus juste ou le retour à l’ordre public : ces ambitions autorisent-elles l’utilisation plus ou moins illimitée de la violence répressive ou terroriste ? « Quand la fin est absolue, c’est-à-dire, historiquement parlant, quand on la croit certaine, on peut aller jusqu’à sacrifier les autres. Quand elle ne l’est pas, on ne peut sacrifier que soi-même, dans l’enjeu d’une lutte pour la dignité commune. La fin justifie les moyens ? Cela est possible. Mais qui justifiera la fin ? À cette question, que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond : les moyens5. » Ces quelques lignes tirées de L’Homme révolté donnent à lire la parenté et la proximité des préoccupations : Camus et Benasayag renvoient dos-à-dos les chantres de la violence légitime, qu’elle soit réactionnaire ou révolutionnaire. S’il n’est pas possible de l’éradiquer de la surface de la planète, « la violence est à la fois inévitable et injustifiable6 », avance encore Camus : elle doit de ce fait « conserver, pour le révolté, son caractère provisoire d’effraction, être toujours liée, si elle ne peut être évitée, à une responsabilité personnelle, à un risque immédiat7 ».

« Les mots de l’ancien guérillero sud-américain résonnent avec l’entrée en résistance de Camus et le retour qu’il fait sur cette expérience. »

« Résister. Le terme revient tout seul, sans cesse. Difficile pourtant de l’entendre sans y percevoir d’écho : ce mot a un passé. Il reste intimement lié à une situation d’exception, à ces accidents

de l’Histoire qu’on tente d’abolir, comme l’établissement brutal d’une dictature ou l’occupation d’un pays par un autre. Ceux qui s’engagent alors dans la résistance n’ont généralement qu’un souhait pour programme : que le monde redevienne comme avant cette catastrophe. Alors, il s’agira tout simplement d’être heureux

», lancent Florence Aubenas et Miguel Benasayag dans un de leurs ouvrages8. Ces situations de résistance sont pour Benasayag — qui jure, dans les pages de son Abécédaire de l’engagement, que « Si je fais le mal, je suis le mal9 », autrement dit que l’opposition entre la fin et les moyens n’a, comme chez Camus, aucun sens — des moments d’exception où la violence intervient en dernier recours, en ultime argument de la révolte. Les mots de l’ancien guérillero sud-américain résonnent avec l’entrée en résistance de Camus et le retour qu’il fait sur cette expérience : combattre, oui, mais sans haine (cette haine décrite comme un « mensonge10 » par le père de L’Étranger et comme le signe de « l’impuissance11 » par l’auteur du manifeste Du contre-pouvoir.)

Benasayag apparaît cependant plus tranchant que Camus en la matière : c’est à chaque situation, assure-t-il, de « détermine[r] s’il faut ou non assumer la violence12 ». Jurer par principe de sa nature (bonne ou mauvaise) reviendrait à ne pas fonctionner « correctement13 », c’est-à-dire à s’éloigner, par trop abstrait, de la réalité telle qu’elle se présente à nos yeux : revendiquer la non-violence devient impossible — et Benasayag d’estimer que condamner dans l’absolu les jets de pierres sur les CRS relève de « la connerie14 ». L’écrivain algérois déclare pour sa part qu’il n’a jamais plaidé pour la non-violence et qu’il ne milite pas en sa faveur15, mais reconnaît, ailleurs16, que celle-ci « représente une vérité digne d’être prêchée par l’exemple » : il lui manque pour cela, estime le lecteur de Gandhi qu’il était, la « grandeur » (d’âme ?) nécessaire à pareille attitude. La non-violence demeure donc inaccessible au commun des mortels. Reste, par-delà ces nuances à ne pas araser, que le romancier et le « militant chercheur17 » tentent à leur manière de dépasser l’opposition classique et serinée entre violence brevetée et pacifisme hors-sol.

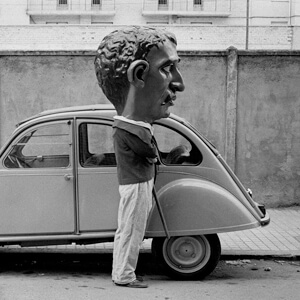

Miguel Benasayag, par Maya Mihindou, pour Ballast

De la création comme troisième voie

C’est bien cela qu’il est nécessaire d’éviter : ce point de rupture où l’escalade de la violence ne trouve plus d’issue, où les différents acteurs du conflit ne reconnaissent plus chez leurs ennemis ce qu’il y a de commun avec leur propre identité pour ne penser qu’à leur anéantissement pur et simple. Mais les deux intellectuels ne s’arrêtent pas là. Si la violence est l’exception, quelle est la règle en matière d’expression de la révolte ? Comment maintenir le conflit, dont on sait qu’il est inévitable, sinon profitable, sans aller sur le terrain de la violence physique ? Là encore, les deux hommes semblent s’entendre sur ce qui pourrait prendre la forme d’une troisième voie, en tension entre violence et non-violence : la création et le dialogue. Un cap difficile à maintenir. Ce choix inconfortable oblige à la remise en question permanente sans toutefois empêcher notre capacité d’action. Lorsqu’il évoque la création, Camus fait essentiellement référence à la création artistique, à la littérature qu’il prit très jeune à bras le corps, à cette écriture qui le libère autant qu’elle l’emprisonne. La création artistique est le lieu de l’expression de la réalité, mais une réalité corrigée par le prisme de l’artiste. Dire le réel, pour Camus, ce n’est pas décrire le monde qui l’entoure mais le poser sous forme de questions nouvelles, de symboles et de mythes qui serviront aux lecteurs à penser. L’art doit être embarqué plus qu’engagé ; l’artiste n’est pas un guide éclairé à suivre mais un poseur de questions face au poseur de bombes qui, lui, ne sait qu’affirmer. L’artiste camusien ne surplombe pas la société depuis sa tour d’ivoire ; il se refuse d’être « assis », ainsi que le romancier le consigne dans Actuelles II, immergé qu’il l’est en elle, s’en inspirant et lui renvoyant son œuvre — des allers-retours incessants. La création est pleinement politique et se traduit par des initiatives dans les sphères politiques et sociales : participations nombreuses à des rassemblements, prises de parole publiques sur le plan national comme international, organisations d’événements et de rencontres…

« Comment maintenir le conflit, dont on sait qu’il est inévitable, sinon profitable, sans aller sur le terrain de la violence physique ? »

Lorsque Camus propose une table ronde au cœur de la guerre d’Algérie, avec la présence de tous les acteurs du conflit, il sait bien qu’il y aura des désaccords profonds ; il espère seulement la mise en place d’un dialogue afin d’éviter le retentissement des bombes et le craquement des échafauds. Lorsqu’il appelle à une trêve civile en 1956 aux abords de la Casbah d’Alger, il sait bien que la violence bat déjà son plein, dehors, mais il tente de trouver une voie de sortie à même de provoquer le moins de victimes possibles. Il sait bien que le dialogue avec les nazis n’avait pas abouti, avant la Seconde Guerre mondiale, et que la Résistance n’eut d’autre choix que de recourir à la violence18, mais il sait aussi qu’avant d’en arriver là, d’autres solutions auraient pu être trouvées. Fort de son passé, Miguel Benasayag avance désormais que d’autres formes de création politique et de résistance sont possibles, et même nécessaires, après l’échec de la seule force armée. Le psychanalyste s’intéresse et participe activement à toutes les initiatives situées en marge des modèles de société prédéfinis en amont, des appareils politiques devenus machine à gagner — ou à perdre, d’ailleurs — et des élections locales comme nationales : éducation populaire, conférences, ateliers… Petite librairie d’une ville de banlieue ou émission radio à plus grande diffusion : l’important est le message critique qu’il y délivre. N’est-ce pas déjà ce que faisait Camus — libertaire, comme lui, mais moins rétif aux urnes — dans les années 1950, lorsqu’il écrivait pour L’Express et se déplaçait de grandes salles en maisons de quartier ou locaux syndicaux ?

Les présentes lignes se veulent avant tout invitation à lire. Lire, écouter, relire, questionner les œuvres conséquentes de ces deux penseurs. La réflexion de Camus trouve encore écho dans celles d’auteurs contemporains, loin, bien loin du contexte historique et politique du prix Nobel de 1957. Légitimité de la violence policière, efficience des violences insurrectionnelles, positionnement face aux conflits internationaux ? Ces questions saturent notre temps. À nous de saisir les réflexions engagées par ces deux hommes pour les creuser plus encore : plus que des maîtres à penser, des compagnons de dialogue, des interlocuteurs dans la lutte personnelle et collective.

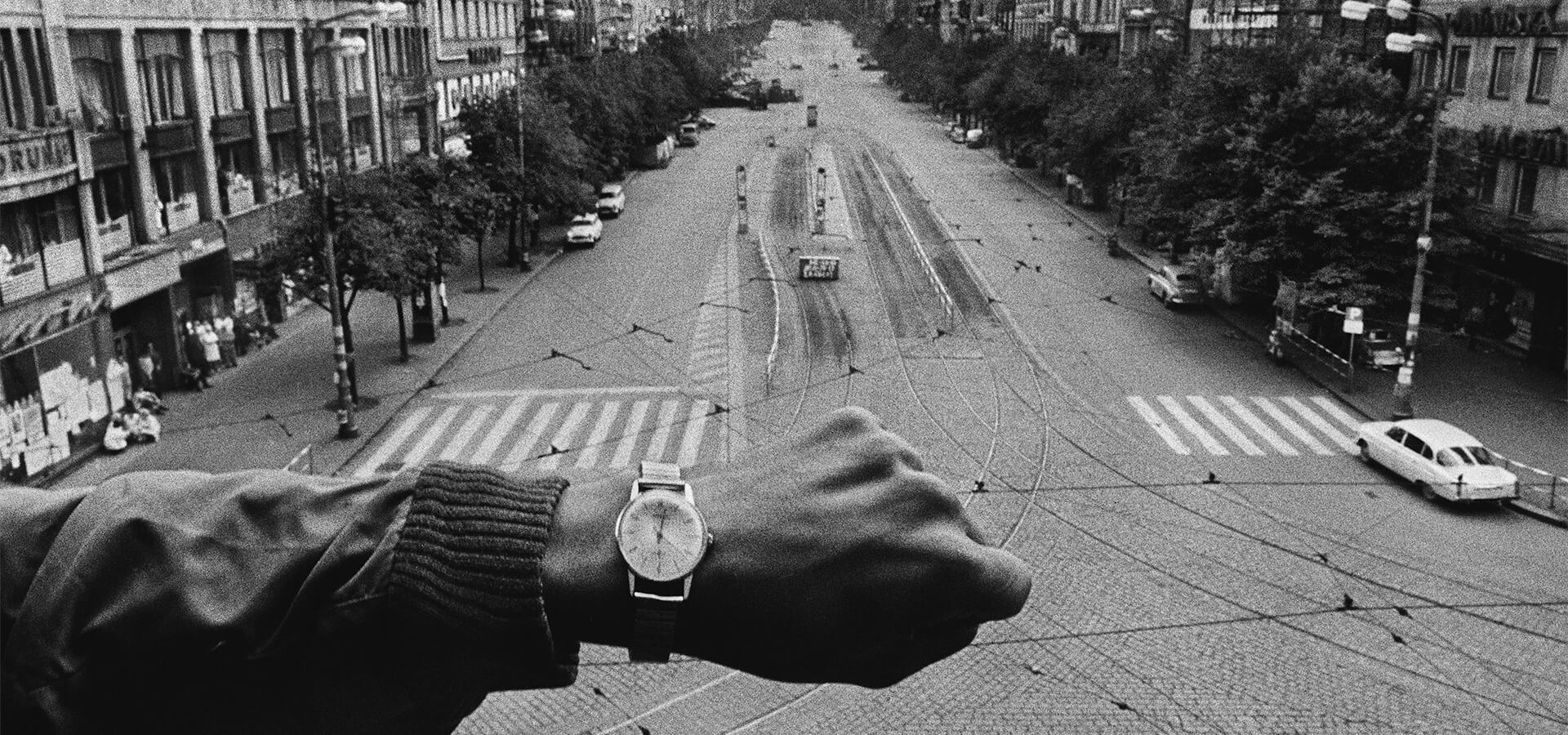

Photographies de miniature et de couverture : Josef Koudelka.

- La citation complète est la suivante : « À cette heure où chacun d’entre nous doit tendre l’arc pour refaire ses preuves, conquérir, dans et contre l’histoire, ce qu’il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le bref amour de cette terre, à l’heure où naît enfin un homme, il faut laisser l’époque et ses fureurs adolescentes. L’arc se tord, le bois crie. Au sommet de là plus haute tension va jaillir l’élan d’une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre. » Albert Camus, Œuvres complètes, Tome III, 1949-1956, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 318.[↩]

- Benasayag évoque cette « pensée de la situation » au sujet de la guerre, en référence, notamment, à L’Art de la guerre de Sun Tzu, mais aussi à la « situation » telle qu’elle est décrite par Sartre ; voir Éloge du conflit, La Découverte, 2012, p. 69.[↩]

- Ibid., p. 26.[↩]

- Voir par exemple sa définition de l’État dans son recueil de conférences, Le Savant et le politique, publié en 1919.[↩]

- Albert Camus, Œuvres complètes, Tome III, 1949-1956, op. cit., p. 312.[↩]

- Albert Camus, Œuvres complètes, Tome II, 1944-1948, Gallimard, 2006, p. 457.[↩]

- Albert Camus, L’Homme révolté, Folio essais|Gallimard, 2008, p. 364.[↩]

- Résister, c’est créer, La Découverte, 2002, p. 69.[↩]

- Miguel Benasayag, Abécédaire de l’engagement, Bayard, 2004, p. 256.[↩]

- Albert Camus, Actuelles II, Gallimard, 1953, p. 31.[↩]

- Miguel Benasayag, Parcours, Calmann-Lévy, 2001, p.90.[↩]

- Voir l’entretien qu’il a donné à la présente revue, dans le numéro cinq de son édition papier, en 2016.[↩]

- Ibid.[↩]

- Ibid.[↩]

- Albert Camus, Œuvres complètes, Tome III, 1949-1956, op. cit., p. 457[↩]

- Dans une lettre à Étienne Benoist, en mars 1952.[↩]

- L’expression est de Benasayag, dans Parcours, op.cit.[↩]

- La lecture des Lettres à un ami allemand, sorte de manifeste écrit par Camus au moment de son adhésion au mouvement Combat, permet de saisir la complexité de ce rapport à la violence de la Résistance.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Mathieu Rigouste : « Les violences de la police n’ont rien d’accidentel », février 2017

☰ Lire notre article « Souvenirs sur Solano », Edgar Morin, octobre 2016

☰ Lire notre article « Thoreau, derrière la légende », Émile Carme, novembre 2015

☰ Lire notre article « Gramsci et Pasolini : récit d’une fraternité », Émile Carme, novembre 2015

☰ Lire notre article « Blanqui et Bensaïd : l’histoire ouverte », Émile Carme, mai 2015

☰ Lire notre article « Luther King : plus radical qu’on ne le croit ? », Thomas J. Sugrue (traduction), mars 2015

☰ Lire notre entretien avec Daniel Colson : « L’anarchisme est extrêmement réaliste », février 2015