Entretien inédit pour le site de Ballast

« Face à un drame inédit d’une telle ampleur, nous devons plus que jamais nous concentrer sur l’unité ! Oui, face au terrorisme, face à la peur, face à la violence : Nous sommes unis ! », tel fut l’appel publié deux jours après les attentats du 13 novembre 2015. De nombreuses personnalités, pour beaucoup liées aux trois monothéismes, le signèrent. L’association Coexister (800 militants, 2 000 adhérents, 33 groupes locaux en France) en était l’instigatrice. Volée de bois vert : Valls, Fourest et les colonnes de Marianne s’en offusquèrent, voyant dans cet appel matière à nourrir l’islamisme. Nous interrogeons Radia Bakkouch, présidente de l’association, et, selon ses propres mots, « ambassadrice de la laïcité » — cette laïcité qui revendique fièrement l’héritage de la loi de 1905 comme d’Aristide Briand, cette laïcité qui, nous explique-t-elle, n’a rien à voir avec le dévoiement opéré par certains pour exclure ou mettre à l’index.

Au lendemain des attentats du 13 novembre, nous nous sommes réunis avec l’équipe nationale de Coexister pour voir comment nous pouvions agir et réagir, en lien avec nos groupes locaux. Samuel Grzybowski, fondateur de notre mouvement, a initié la tribune. Il voulait envoyer un message fort à la société pour rappeler que nous étions tous unis. De manière collective : le « nous » devait remplacer le « je » (des « Je suis Charlie », « Je suis etc. »). On a appelé les gens qui étaient susceptibles de se retrouver dans notre propos — au bout de deux heures, tandis que le texte passait de main en main, des gens nous appelaient d’eux-mêmes pour le signer ! C’est comme ça que nous sommes arrivés à quatre-vingt-dix signataires en deux jours. Le point central était d’être d’accord sur le fil rouge de la tribune, c’est-à-dire de se focaliser sur l’unité. Il y a donc eu des signataires très divers, et ce « grand écart » nous a semblé très important : il n’était pas question d’en rester à nos partenaires privilégiés.

Et personne n’a cherché à déplacer une virgule ?

Non. On a simplement prévenu, lors d’une réunion interne, qu’il y avait quelques signataires « controversés ». Personne n’a voulu les exclure ou faire machine arrière : qu’on le veuille ou non, qu’on partage ou non leurs opinions, ils représentent une frange de la population et de la jeunesse — il s’agit du CCIF, de l’essayiste Nabil Ennasri et du rappeur Médine. On a d’ailleurs beaucoup parlé de ce dernier, car il avait sorti un titre polémique, « Don’t Laïk » — j’estime d’ailleurs, à titre personnel, que cette chanson a mal été comprise. Mais sa voix était très importante ! Sa voix auprès d’élus, d’institutions, d’autres cultes. C’était un message très fort envoyé pour tous ceux qui le suivent.

L’attaque de Manuel Valls, évoquant le « climat nauséabond » qu’alimenteraient certains signataires de votre tribune, vous a-t-elle surprise ?

« Ceux qui nous accusent de dévoyer la laïcité ne respectent donc, en réalité, absolument pas la loi de 1905. »

Cette polémique s’inscrit dans un débat antérieur : un groupe de personnes, en France, refuse la vision de la laïcité que porte l‘Observatoire de la laïcité, dirigé par Jean-Louis Bianco, également signataire de la tribune (ce groupe présente Bianco comme un soutien des islamistes ou de « l’islamo-fascisme » !). L’Observatoire s’applique seulement à défendre la loi de 1905, mais ces personnes l’accusent de promouvoir une conception trop « ouverte » de la laïcité. Nous refusons pourtant, l’Observatoire autant que Coexister, d’accrocher un quelconque adjectif à la laïcité : elle est un cadre qui permet toutes les opinions ; elle n’est pas une opinion ! Nous avons été un « dommage collatéral » de ce débat. Le Figaro nous a ensuite accusés d’être proches des Frères musulmans — en me désignant personnellement, qui plus est. J’ai aussitôt exigé un droit de réponse. Coexister n’a jamais — je dis bien jamais — été taxée de ce type de complicité, mais au moment où j’en prends la présidence, on deviendrait noyauté par les Frères musulmans ! Pourquoi ? Parce que je suis musulmane ?

Il y aurait, entend-on, deux conceptions de la laïcité — surtout à gauche. Une laïcité « républicaine » et « ferme » (Badinter, Fourest, Valls) face à une laïcité « ouverte » et « permissive » (Baubérot, Plenel, Bianco).

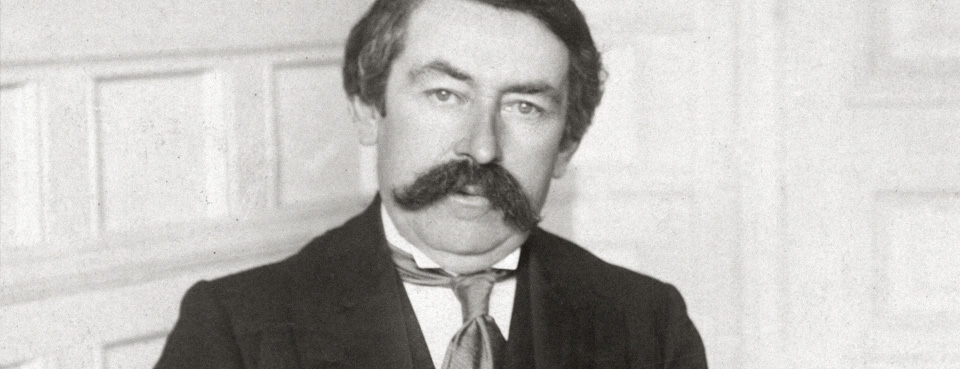

C’est un débat qui existe depuis la préparation de la loi de 1905 ! Il faut revenir à Aristide Briand et Émile Combes. Briand promouvait une vision, disons, plus « libérée » de la laïcité (je n’aime pas le terme « libéral » et je ne sais si « libertaire » correspond tout à fait), c’est-à-dire qu’il ne concevait pas la laïcité comme une mise au pas des religions mais comme un cadre de cohabitation. Combes prônait une laïcité entendue comme séparation des sphères (entre « le privé » et « le public »), c’est-à-dire que la religion n’avait pas droit de cité dans l’espace public. C’est le débat que nous continuons d’avoir aujourd’hui. Mais la loi de 1905, c’est celle de Briand — dans la lettre comme dans l’esprit. Ceux qui nous accusent de dévoyer la laïcité ne respectent donc, en réalité, absolument pas la loi de 1905.

Aristide Briand, 1905 (DR)

Un article paru dans Marianne vous a accusé, personnellement, de vouloir « remplacer la neutralité laïque de l’espace public par la coexistence des religions »…

… Alors que je dis : la loi, rien que la loi. Pas de laïcité « inclusive », pas de laïcité « ouverte ». La laïcité, point final. On ne demande aucune modification de la loi, aucune nouvelle législation. Beaucoup voudraient légiférer sur le port de signes religieux à l’université ou dans les entreprises : on est contre.

Certains vous répondront : on ne voit pas pourquoi, alors qu’on amende régulièrement d’anciens textes juridiques ou constitutionnels, on ne pourrait pas toucher à la loi de 1905, un siècle après.

Mais pourquoi vouloir la réformer ? La laïcité, c’est-à-dire la loi de 1905, garantit l’égalité et la liberté de tous les citoyens. Le fond du problème, c’est que la laïcité demeure extrêmement mal comprise. Il faut faire un énorme travail de pédagogie (et l’Observatoire de la laïcité s’y attelle). Prenez les cahiers de vacances, les manuels scolaires… Quand on demande à un élève ce qu’est la laïcité, il répond souvent : « C’est la religion à la maison. » Ce n’est évidemment pas ça. Nous intervenons donc en public pour rappeler, ou tout simplement faire découvrir, ce que dit, dans le texte, ladite loi. L’idée (fausse) que la laïcité reléguerait la spiritualité ou la foi à la seule « sphère privée » est portée par des groupes d’individus — autorités politiques et intellectuelles — qui y trouvent là leur propre intérêt.

Dans votre Manifeste pour une coexistence active, vous différenciez cette dernière de la « coexistence passive ». C’est-à-dire ?

« Beaucoup voudraient légiférer sur le port de signes religieux à l’université ou dans les entreprises : on est contre. »

La coexistence active est un concept philosophique autant qu’un modèle de coopération entre les personnes. On forme nos membres — les « coexistants » — dans cette optique. Il y a plusieurs étapes dans le fonctionnement des liens sociaux : la première, c’est de ne pas tuer son voisin ; la seconde, c’est de savoir que son voisin est différent et de faire avec (on est « tolérant ») ; la troisième, c’est-à-dire celle à laquelle nous œuvrons, c’est d’aller vers son voisin et de tenter de le connaître. D’où l’importance de nos groupes locaux. Et de construire, sur la base de cette connaissance, de nouveaux projets communs — avec l’idée que la différence peut permettre d’aller encore plus loin dans la constitution de liens sociaux. La coexistence active célèbre cette pluralité au lieu de simplement la constater.

Vous évoluez donc sur ces deux pôles, production d’idées et action sur le terrain ?

Exactement. Nous menons à la fois des actions de dialogue, de solidarité et de sensibilisation. Dialoguer pour mieux se connaître et viser l’intérêt général (c’est en ayant conscience de son propre enracinement culturel qu’on peut s’ouvrir aux autres, tout en étant d’accord de ne pas être d’accord). Le service à l’autre fait partie de toutes les traditions spirituelles, philosophiques ou religieuses. Tous nos groupes mettent en place des maraudes alimentaires en hiver. Nous mettons aussi en place des collectes. La seule contrainte que nous fixons, c’est d’avoir entre 15 et 35 ans.

Car vous tenez à peser sur la jeunesse qui fabriquera le monde à venir ?

Pas seulement. La jeunesse est évidemment le monde de demain, mais elle est d’abord la citoyenneté d’aujourd’hui. La jeunesse a son mot à dire.

Images de l’association Coexister

Vous vous montrez assez critiques vis-à-vis du « modèle multiculturel ». Ça peut étonner, au regard de votre célébration de la « diversité ».

Un tas de pays ont appliqué ce modèle — France comprise — et nous estimons que ça peut pousser au communautarisme. Je m’explique. Dans un récent passé, on avait tendance à dire aux jeunes Français : « C’est très bien que tu te reconnaisses dans ton identité marocaine, algérienne, chinoise ou sénégalaise. » Ce qui établissait dans les faits une division et une distance : toi, tu es ceci, et moi, je suis français. On préfère partir de l’idée de socle commun : nous sommes tous d’un même territoire, nous sommes tous citoyens. On part du collectif, pour se pencher ensuite sur nos différences.

Les critiques de ce modèle proviennent souvent des milieux « assimilationnistes ». Du type : « Tu peux être un bon français même si tes parents viennent d’ailleurs, à la condition que tu vives comme tout le monde et manges du cochon. »

C’est vrai. Nous ne sommes ni multiculturalistes ni assimilationnistes. Notre conception de « l’identité nationale » est simplement beaucoup plus large : elle intègre en son sein des identités diverses car elles peuvent toutes vivre en parfaite adéquation. En clair : on est citoyen ou résident français tout en pouvant être binational, musulman, etc. Cette pluralité ne doit pas être cassée au nom d’un modèle identitaire et national unique. C’est cette unification qui peut engendrer des frustrations dans la société. C’était d’ailleurs particulièrement choquant que la laïcité soit supervisée par le Haut Conseil à l’intégration, comme si la question de la laïcité ne se posait qu’aux personnes à intégrer (pour le dire franchement : les musulmans).

Vous vous référez positivement à l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf. Qu’a-t-il d’inspirant ?

« Notre conception de « l’identité nationale » est simplement beaucoup plus large : elle intègre en son sein des identités diverses car elles peuvent toute vivre en parfaite adéquation. »

Nous pensons surtout à ses Identités meurtrières. Il met en avant le fait qu’une identité qui rassemble une large population ne doit jamais être répressive. Au Liban, il faut pouvoir se raccrocher à l’idée que, bien que chrétien, chiite ou sunnite, chacun est libanais. Jamais mais libanais : et libanais. À l’échelle de notre mouvement, ça fonctionne parfaitement. On va être vigilant, à mesure que nous allons grandir. Je me permets de rappeler nos sept principes fondateurs : Diversité, Unité, Identité, Altérité, Sincérité, Liberté et Laïcité.

Vous appelez à penser la laïcité comme une vertu positive, un « facteur de rassemblement ». Comment s’y prendre ? Il ne se passe pas une semaine sans que les Français ne s’écharpent à son sujet…

En rappelant ce qu’est cette loi, au jour le jour ! C’est un combat quotidien. On se propose d’être des ambassadeurs de la laïcité.

Le président fondateur, Samuel Grzybowski, avait entrepris un tour du monde avec un athée et un agnostique. On aurait donc tort de vous définir comme une organisation religieuse. Quelle est la place des non-croyants ?

La même que celle de tous les autres. On ne demande pas la carte de confession quand les gens veulent nous rejoindre ! Victor Grezes est un de nos membres actifs ; il a publié un ouvrage sur l’athéisme. Il raconte qu’il n’évoluait qu’au sein des sphères antireligieuses de la gauche, et qu’il a voulu en savoir plus sur les autres modes de pensée qui l’entouraient, mais qu’il ne fréquentait jamais. Coexister se présente comme un mouvement aconfessionnel. Personne ne prie ensemble ! Ce n’est pas du dialogue interreligieux. On ne discute pas entre religions mais entre citoyens qui ont chacun un bagage propre.

Samuel Grzybowski (photographie : Streepress)

Vous employez le mot « islamophobie » : y a-t-il eu des débats internes pour l’imposer, vu sa charge parfois polémique ?

C’est un débat de sémantique très franco-français. Il faut en sortir. Il y a eu le même sur l’antisémitisme — et ça perdure, au prétexte que les Arabes sont aussi des sémites, et que ça ne concerne donc pas uniquement les Juifs. D’accord, d’accord… Mais on sait tous ce que ça implique : un acte antisémite vise une personne parce qu’elle est juive. Point barre. Un acte islamophobe vise une personne parce qu’elle est musulmane ou perçue comme telle. C’est, qui plus est, ce qu’en disent l’ONU et le Conseil de l’Europe. Ce n’est pas un débat qui existe au sein de Coexister. On lutte également contre tous les racismes et toutes les discriminations — on refuse toute concurrence victimaire. Aussi, lorsque nous intervenons dans certains établissements scolaires, nous condamnons le rejet des athées et des chrétiens. Si on bloque sur le terme « islamophobie », je veux bien parler de « racisme anti-musulman » si ça permet, passé la gêne, de parler des choses concrètes…

On peut se demander : quelle est la traduction politique de votre mouvement ? On pourrait n’y voir que des « bons sentiments » !

« On n’entend pas se placer par rapport aux autres : on propose notre propre ligne, autonome, indépendante. »

On est apartisan mais profondément politique ! La polémique dont nous parlions au début de l’entretien le prouve bien. Notre propos dérange. Mais on ne soutient aucun parti. J’ai pour ma part, au regard de mon statut de présidente, l’impossibilité d’être encartée durant mon mandat de trois ans : je suis tenue publiquement par un devoir de réserve.

Pourquoi ? Pour ne pas être « sectaires » ? Ne pas se mouiller ?

On ne demande pas la couleur politique de nos membres car on a tout simplement notre propre programme. En établissant des principes clairs auxquels il faut adhérer pour nous rejoindre, on évince d’emblée certaines franges politiques. Les assimilationnistes et les racistes ne peuvent pas rentrer… Les prosélytes ne sont pas les bienvenus non plus.

Mais quand Grzybowski recommande la lecture du Monde diplomatique, ce n’est pas très « neutre »…

(Rires) Il n’est plus le président ! Mais il ne s’est en effet jamais caché de son engagement à gauche. On balaie un large spectre de sensibilités. On n’entend pas se placer par rapport aux autres : on propose notre propre ligne, autonome, indépendante. On travaille également de plus en plus à interroger et à intégrer d’autres grilles d’analyse. La lutte… des classes, par exemple…

Attention, vous dérapez.

(Rires) Le racisme social, alors.

Une partie des membres de notre revue vient du matérialisme strict, qu’il soit communiste, libertaire, socialiste… Où peut-on se retrouver ?

« Les points communs entre croyants et non-croyants, à condition que ces derniers soient engagés collectivement, sont plus importants que ce qui les divise. »

La question religieuse est trop souvent portée par les traditionalistes : le Consistoire juif, l’Église catholique, etc. Nous représentons une nouvelle ère. Des croyants — pour ceux qui le sont — qui ne se retrouvent pas dans ces structures très dogmatiques. La perte générale de sens conduit certains jeunes à la transcendance religieuse mais ça ne remet absolument pas en cause nos valeurs communes. La liberté est centrale dans notre approche et les « coexistants » font également bouger les lignes au sein de leur propre « communauté » ! Les points communs entre croyants et non-croyants, à condition que ces derniers soient engagés collectivement, sont plus importants que ce qui les divise. Et on dit à vos auteurs antireligieux de venir, très volontiers, à nos prochains débats ! (rires)

Pour expliquer pourquoi Dieu n’existe pas ?

(Rires) Pourquoi pas ! Dieu existe, j’en suis persuadée, mais je n’ai pas plus de légitimité à le dire que d’autres à le contester. Peu importe !

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Christine Delphy : « La honte doit changer de bord », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Médine : « Faire cause commune », septembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Almamy Kanouté : « Il faut fédérer tout le monde », juillet 2015

☰ Lire notre entretien avec Philippe Marlière : « La République est un consensus mou », juin 2015