Entretien inédit pour le site de Ballast

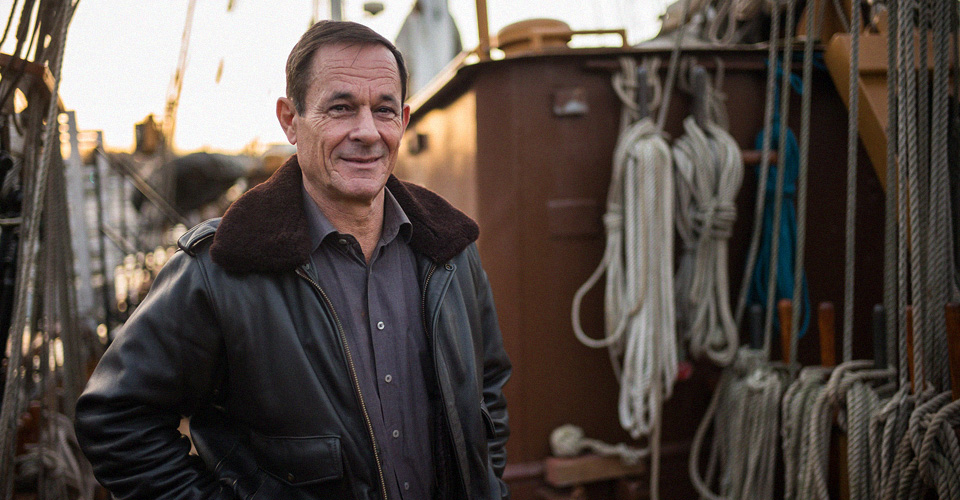

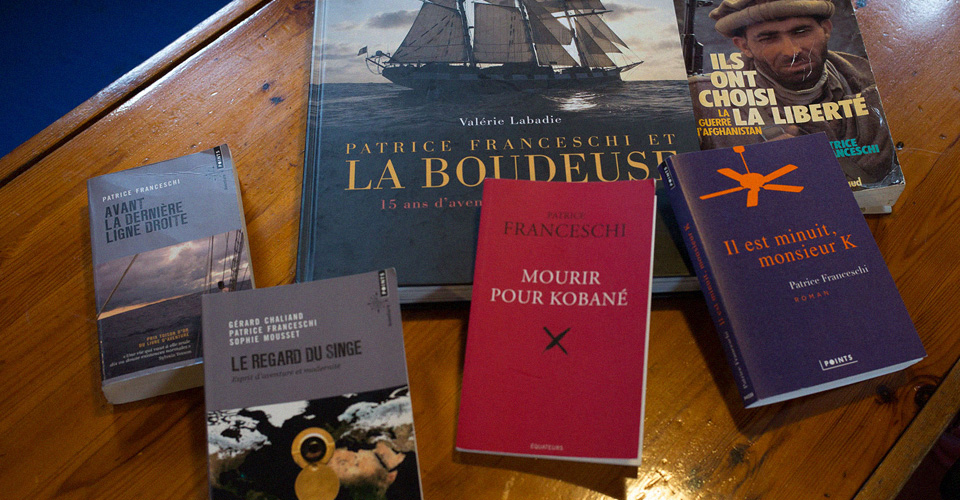

Paris, port du Gros caillou. Un trois-mâts goélette à coque acier de 250 tonnes. Son nom ? La Boudeuse. Nous retrouvons son capitaine à bord, Patrice Franceschi. Cuir noir, allure sportive, poigne assumée. « Je suis votre homme », avait-il répondu à notre demande d’entretien. Le Corse, né en 1954, aspire à « épuiser le champ du possible » : marin, explorateur, aviateur (un tour du monde en ULM), aventurier et écrivain, il porta les armes en Afghanistan aux côtés des moudjahidin de Mohamed Amin Wardak et fut en charge de nombreuses missions humanitaires. Avec Mourir pour Kobané (éditions des Équateurs), son avant-dernier ouvrage, il rend hommage à la lutte des Kurdes contre Daech. Et la journée de tomber, rose et jaune, sur la Seine.

Le réel. Il y a une différence entre une personne qui lit et une qui ne lit pas — cependant, j’ai constaté que des gens qui ne lisaient pas pouvaient être formidables : il y a donc un mystère. Le livre et la culture du livre sont vraiment un « plus », mais s’il n’y a qu’eux, l’expérience du monde manquera (et à celle-ci, seule, manque le livre). Il y a presque tout dans les livres et si on y ajoute le monde, et que l’on met de cette expérience dans les livres, on peut arriver, sinon à un résultat final, à une approche intéressante. Cet aller-retour s’avère assez merveilleux.

Faut-il oublier ce qu’on a lu lorsqu’on fait cette expérience du monde ?

Tout dépend de ce qu’on lit. L’épaisseur historique d’une lecture sur un peuple est capitale lorsque l’on se retrouve face à ce peuple : on comprend plus vite. La virginité implique davantage de temps. J’ai passé l’essentiel de ma vie dans des sociétés autres que la mienne et cela me permet de dire deux ou trois petites choses : les hommes sont tous pareils et sont poussés par les mêmes élans. Des Américains aux Papous, le substrat fondamental des motivations humaines est identique. Lorsqu’on a découvert ceci, il faut se dépouiller de soi pour se pénétrer d’une société, tout en ne refusant pas sa propre identité ; on reste ce qu’on est. Notre « nous » est fabriqué par notre société, notre culture, notre langue, nos lectures. On doit cette identité au peuple auquel on appartient. En Afghanistan, je m’habille, je mange, je vis, je pisse comme un Afghan, tout en restant totalement français. Et cela se fait sans doutes ni vapeurs. Le livre est la valeur ajoutée du monde réel. La littérature et l’aventure sont consubstantielles.

Supprimer le romantique « au profit du romanesque », assurez-vous. C’est-à-dire ?

« J’ai passé l’essentiel de ma vie dans des sociétés autres que la mienne et cela me permet de dire deux ou trois petites choses : les hommes sont tous pareils. »

Le romanesque convient mieux à mon tempérament. J’aime le romanesque ! L’amour, le combat, la vie. Un peu de grandeur, un peu de panache, un peu de gueule ! Le romantisme a été trop taraudé, depuis le XIXe siècle, par la mièvrerie. Lisez la poésie de Gérard Chaliand et voyez la niaiserie de bien des vers romantiques. Lisez L’Aventure métaphysique de Conrad et voyez Lamartine. Le romantisme, ce sont aussi les faux-semblants et la facilité — le cœur saigne trop vite. Le romanesque est bien plus compliqué et plus vaillant — je me place dans une filiation néo-stoïcienne très claire et plus exaltante. Demandez à Sénèque, Épictète ou Chrysippe ce qu’ils auraient été… Le romantisme peut être fabriqué. Il manque de virilité — c’est-à-dire l’inverse du machisme. Les femmes kurdes l’ont parfaitement compris, d’ailleurs. Nous sommes dans une ère de confusion : virilité et machisme n’ont rien à voir. Les termes ne veulent plus rien dire, ils sont devenus polysémiques alors qu’ils avaient pourtant un sens précis.

Vous expliquez que l’esprit d’aventure permet « la recomposition de l’homme éclaté ». Comment s’est-il dispersé ?

Mes études de philosophie — tardives — m’amènent à penser que l’on n’a jamais considéré, de l’époque antique au XVIIIe siècle, que l’homme était séparé (entre le littéraire et le scientifique, par exemple). Tous les penseurs de l’Antiquité étaient des littéraires et des scientifiques. Tous, sans exception ! Jusqu’à Pascal. Puis on a coupé l’homme. Avec, d’un côté, l’action, et de l’autre la réflexion. Ça n’a pas de sens. On a oublié le récit de Platon, racontant de quelle façon Socrate combat à la bataille de Potidée pour défendre Athènes. Socrate, l’inventeur de l’éthique, ne peut pas porter une épée ! Quel vaillant combattant ce fut pourtant, rapporte Platon. Si on réfléchit, on ne pourrait plus agir ; si on est dans l’action, on devrait abandonner la réflexion. L’esprit d’aventure rassemble tout ceci, dans la droite ligne de ce que l’on nommait « les humanités » ; l’esprit d’aventure n’invente rien : c’était acquis, autrefois. Descartes pouvait écrire Méditations métaphysiques et sortir son épée pour foutre à l’eau, d’une barque attaquée, six malandrins. L’un, alors, ne pouvait se concevoir sans l’autre. En Occident, nous sommes passés du sentiment à la sensiblerie. C’est une dérive claire et dommage. L’amour courtois est superbe ; le sentimentalisme est une honte — et un danger.

(© Stéphane Burlot, pour Ballast)

Dans L’Art de la poésie, Borges en appelle à réconcilier la poésie avec l’épopée, à la manière de Virgile ou d’Homère ; cela vous parle ?

Bien entendu. Chaliand a publié Le Temps des héros, regroupant des textes du monde entier : chez nous, ce désir de dépassement a disparu. Mais pas ailleurs. Nous sommes dans le culte de l’anti-héros, des problèmes avec le psy, de la pleurniche : c’est un fait. Un fait que constatent aussi les autres — à commencer par les jihadistes. Nous considérons que la démocratie est un dû (de même que la liberté, l’égalité ou la fraternité) : nous ne nous sommes pas battus pour elle (ni moi, ni vous), nous en avons hérité. Et nous considérons qu’elle tient de la normalité : pas du tout ! Il n’y a rien de plus anormal, dans l’histoire de l’humanité, que la démocratie. Ce que les Kurdes ont d’ailleurs très bien saisi, puisqu’ils sont les premiers, géographiquement, à qui la question est posée — et plus particulièrement encore les Kurdes de Syrie. Une question existentielle. Oui : on survit ; non : on disparaît physiquement. Daech, ce n’est pas « je te vaincs et je te soumets », c’est « je te fais disparaître » — on l’a vu avec les Yézidis. Le génocide est, pour Daech, une des modalités de lutte. Voilà, factuellement, ce qu’il se passe. On peut ensuite gloser, dans le 6e arrondissement, rue Saint-André-des-Arts, et dire que tout ceci n’est pas si grave… J’en vois plein. C’est le déni. Comme en 1933, quand Hitler montait. Le romanesque, en cette époque post-héroïque, conviendra mieux à ce que nous devons affronter — le romantisme nous dirait, au nom de notre « bonheur personnel », de nous en aller vers de meilleurs chemins, là où il n’y aura pas à se battre et à, qui sait, verser son sang. Quand Achille ou Ulysse sont donnés en modèles aux jeunes Grecs, on ne les leur présente pas comme des personnages de fiction. J’ai des enfants à l’école. Lorsque je faisais des dissertations, au même âge, je devais écrire sur Bayard, Homère ou Du Guesclin ; mon fils doit écrire sur une chanteuse ou le footballeur Zlatan Ibrahimović. Je suis atterré. Donner comme modèles des gens qui gagnent autant d’argent ! Si on tient vraiment à donner des modèles du monde « réel », mettons en avant les médecins, les infirmières ou les paysans.

Vous faites entendre, dans vos écrits, que nous sommes un temps du « post ». Post-héroïque, on l’a vu, post-littéraire, post-humaniste et post-rationnel. Constat amer ou froide analyse ?

Froide analyse. Mais avec l’idée qu’il faut réinventer, pour l’avenir.

En quoi aurait-on perdu pied avec la raison ?

« Il n’y a rien de plus anormal, dans l’histoire de l’humanité, que la démocratie. Ce que les Kurdes ont d’ailleurs très bien saisi. »

L’irrationnel revient un peu partout. Santé, vaccination, astrologie. On ne nous parle plus que d’« épanouissement personnel ». C’est une imposture ; elle révèle à la perfection la pratique égotiste de notre époque. J’ai passé vingt ans dans l’humanitaire : je pensais que le développement personnel passait par le monde et les autres. Le souci de moi, moi, moi… Les autres comme autant d’obstacles à mon nombril. C’est un discours on ne peut plus anti-politique : il appelle à rentrer chez soi et à laisser les politiciens professionnels à la barre. L’engagement, voilà le réel épanouissement personnel.

C’était une notion en vogue dans les années 1970. Ce n’est pas si vieux…

Il était entendu, dans ces années, comme essentiellement politique — et il a entraîné de nombreuses dérives. Je parle d’engagement à tous les niveaux. Il n’y a pas eu de point de bascule ; c’est une lamination progressive. Il n’y a pas de chef ni de plan concerté : tout un tas de forces poussent, doucement mais en même temps, à transformer les citoyens en consommateurs. S’occuper des autres est l’affaire des citoyens — avec le lot d’efforts et de risques que cela peut comprendre. Au lendemain du 11 septembre, Bush avait lancé : « Now, go and shop. » Tout est dit. Consommez ; ne faites pas chier. Le pain et les jeux ; rien n’a changé. Société de divertissement. Montée de l’insignifiance.

Cette montée s’explique aussi, sans doute, par la grande désillusion politique du XXe siècle — notamment socialiste. Ne faudrait-il pas réidéologiser pour contrer l’apolitisme ?

L’idéologie a fait tant de mal que je ne formulerais pas ça ainsi. Réinjecter de l’idéal philosophique, oui. Je marque cette profonde différence ; je ne suis pas dans l’idéologie. Mais j’assume d’être un idéaliste, c’est-à-dire d’avoir des idées précises sur des choses mieux faites qu’elles ne le sont. Être un idéaliste réaliste, c’est-à-dire agir. Et tout le monde le peut, à son niveau. Voilà du développement personnel. Quand j’essaie d’aider les Kurdes, je les remercie ! Ils me rendent heureux ; il y a un échange. Il faut servir à quelque chose — même à toute petite échelle —, donner du sens.

(© Stéphane Burlot, pour Ballast)

L’aventure et le voyage sont souvent associés à des espaces minoritaires, voire privilégiés. Vous les liez, au contraire, à des démarches « hautement démocratiques ». En quoi ?

C’est un choix. Les stoïciens estimaient que le bien et le mal n’étaient pas dans les choses elles-mêmes mais dans le jugement qu’on portait sur celles-ci. Mon jugement décide de tout. Ma liberté se trouve ici, quand bien même tout le reste, dans la société, serait déterminé, tracé. Mon jugement — dire oui ou non — m’appartient. L’esprit d’aventure relève du choix : l’argent n’entre pas en compte. Si la liberté passe par l’instruction ou le goût de la connaissance, la richesse n’a rien à voir dans cette affaire. Sans un sou, on peut aller dans les bibliothèques.

Sociologiquement, ça ne fonctionne pourtant pas comme ça. Le fait même d’aller volontairement dans une bibliothèque est déjà codé, socialement — Jack London a énormément lu, bien que jeune prolétaire, mais il était minoritaire.

« Si on considère que rien ne nous relie dans la Cité, pourquoi payer l’impôt ? »

Attendez. Je refuse le déterminisme social lorsqu’il est absolu. À l’évidence, naître dans une famille cultivée ou dans une sans un seul livre à la maison, ce n’est pas pareil. La seconde défavorise. Mais dire que celui qui grandit dans cette famille ne pourra jamais, un jour, se saisir d’un livre ou partir à l’aventure, je le conteste. C’est faux. Jean-Claude Guilbert, avec qui j’ai écrit De l’esprit d’aventure, a commencé à lire à l’âge de vingt ans. London aussi. Ils étaient minoritaires, en effet. Mais où était le correctif ? Dans l’école. Je suis issu d’une famille de paysans. Nous sommes sortis de la montagne corse grâce à l’école républicaine. Il n’y avait pas un seul livre chez mon grand-père ! La République française a transmis le savoir à mes ancêtres paysans — et mon père a pu accéder aux grandes écoles. L’école comblait les vides et rééquilibrait la société ; le niveau scolaire était incroyable. Le déterminisme social devrait pouvoir être corrigé par l’école, mais il faudrait la recomposer entièrement et dire que chacun est capable de lire entièrement un livre. Je prône l’effort.

Justement : vous louez le « courage » et le « travail », comme valeurs positives, et jurez qu’elles étaient autrefois mises en avant par les communistes. Elles sonnent plutôt sarkozystes, à l’heure qu’il est !

(rires) Relisez Jaurès ! Quel abandon. Il n’y en a plus que pour le marché. Et encore le marché. Il faut cimenter une collectivité — prenez l’impôt. Je suis joyeux de le payer et de redistribuer : l’impôt est un devoir. Plus on en paie, plus on en redistribue et plus on aide les autres : c’est un système parfait. Et pourquoi j’accepte de le payer ? Car vous, là, et le gars qui n’a pas un sou, êtes mes frères au sein de la Cité (et pour ceux qui n’en sont pas, je travaille dans l’humanitaire). Si on considère que rien ne nous relie dans la Cité, pourquoi payer l’impôt ? Si on détruit l’idée de Nation ? Les idées libertariennes viennent de là. Malheur aux vaincus ! Les socialistes l’avaient bien compris lorsqu’ils défendaient ce ciment — la théorie des cercles concentriques, portée par Hiéroclès, est lumineuse : ton frère citoyen et l’Autre, à l’autre bout du monde, te concernent et t’intéressent. Les frontières sont des filtres et non des murs et ces cercles permettent la sympathie universelle. Théorie totalement abandonnée.

Edgar Morin la promeut.

Ça a deux mille ans ! Les stoïciens ont posé les pierres de l’humanisme. « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger. » Les socialistes savaient tout ça : il y a « les miens », dans l’espace de la patrie (une langue, un territoire, une culture), et le monde — et tout ceci s’articule ensemble.

Il y a eu deux guerres mondiales, au nom des patries, entre les stoïciens et nous.

Oui, mais, comme vous le savez, le patriotisme n’est pas le nationalisme. Quand Romain Gary avance que le patriotisme est l’amour des siens et le nationalisme la haine des autres, il résume tout. Je suis un patriote forcené et un anti-nationaliste forcené.

« J’aime trop mon pays pour être nationaliste », de Camus ; voilà votre ligne ?

Bien entendu. Les Kurdes vous l’enseignent tous les jours. Si vous n’aimez pas les vôtres, vous n’aimerez jamais les autres. Les communistes portaient fièrement ces valeurs. Même le drapeau !

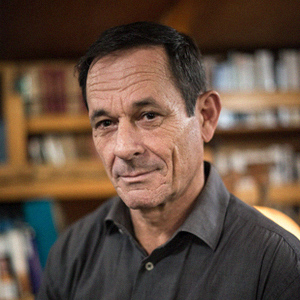

(Patrice Franceschi, © Stéphane Burlot, pour Ballast)

Vous diriez-vous socialiste républicain, jaurèssien ?

Oui. Et pour être plus précis encore : vous voyez les gaullistes de gauche ? (il sourit) Ce n’est pas mauvais, ça ! C’est assez intéressant. On en retrouve des accents chez Mélenchon, par exemple. Le Front national a récupéré tous nos symboles mais il ne faut pas avoir peur. Je suis un homme libre et je ne partage pas toutes leurs idées, mais le Parti de gauche a raison : il faut leur reprendre.

On peut aussi estimer que, depuis les Journées de juin 1848 ou la Commune, le drapeau tricolore et la République ont du sang sur les mains…

« L’Inquisition a détourné le christianisme ; Daech détourne l’Islam. Pour éviter que les hommes ne s’entretuent, il leur faut un destin collectif. »

C’est une erreur. Ce n’est pas parce qu’il existe des moments à condamner que tout est à jeter. Il y a toujours eu des détournements. L’Inquisition a détourné le christianisme ; Daech détourne l’Islam. Pour éviter que les hommes ne s’entretuent, il leur faut un destin collectif ; ainsi, ils peuvent s’aimer assez pour ne pas détester les autres. Le nationalisme n’a rien à voir là-dedans.

Et si nous accrochions un drapeau rouge au pavillon tricolore de votre navire ?

(rires) Tout dépend du drapeau rouge ! Pas celui de l’Union soviétique, au regard de ce que j’ai pu voir en Afghanistan. Mais celui des YPG kurdes, c’est d’accord. Je suis stable dans mon identité donc je peux aider les autres. C’est une poupée gigogne : je suis profondément corse, profondément français (la France, ce n’est pas rien), profondément européen (je suis pour une Europe fédérale), profondément citoyen du monde (tout me concerne). Tout est possible avec cette verticalité. Qu’est-ce qui m’empêche d’être corse et français ? Rien. Sauf à être un petit connard de nationaliste, un peu facho, et à croire que la Corse est le plus beau pays du monde : séparons-nous en petits groupes et battons-nous. Ouvrez la boîte de Pandore : entre le nord et le sud de la Corse, nous sommes tous différents. Et même au nord, on peut trier en fonction des villages. Et la guerre de tous contre tous arrive très vite. J’ai pu, toute ma vie, défendre les Afghans, les Somaliens ou les Kurdes car je peux parfaitement comprendre l’identité d’un Kurde ou d’un Afghan. En 1936, j’aurais été dans les Brigades internationales — mais ça n’aurait pas fait de moi un Espagnol.

Si vous aviez vraiment à choisir : les Brigades communistes, le POUM anti-stalinien ou la colonne libertaire Durruti ?

C’est compliqué ! Je ne peux jurer de rien mais j’aurais peut-être été avec les communistes. Ils étaient plus organisés. Mais trop violents et sectaires. Je serais sans doute parti au bout d’un an. Je le dis aux Kurdes : il faut se garder de l’hégémonie — tout en se gardant du séparatisme ! Les Kurdes ont raison de ne tolérer aucune scission : en guerre, ça signifie la mort. Un parti, dans un pays en paix, peut se scinder à sa guise ; la démocratie politique, oui, mais jamais la démocratie militaire. Un groupe en lutte ne doit pas scinder ses forces armées : pas de milices ! Il faut de l’unité. On peut s’engueuler tant qu’on veut mais on ne se tire pas dessus. Si les Kurdes gagnent, ils devront veiller à cette tentation hégémonique et ne pas imposer leur loi, de manière absolue, après la victoire. Je les attends un peu là-dessus. Je sais les risques mais je ne tiens pas à leur faire de procès d’intention : nous verrons. Les Kurdes peuvent tenir compte des leçons de l’Histoire. Ils sont dans une parenthèse extraordinaire ; il faut juste faire attention. Ils ont évité la guerre civile et c’est l’essentiel. Certains, notamment les anarchistes, rechignent déjà : ils se battent contre Daech et Damas et vous voulez une démocratie parfaite ? Ils ont aboli la peine de mort et décrété l’égalité entre les hommes et les femmes, en deux ans ! Ils ont fait un chemin qu’on ne peut que saluer.

« Je le dis aux Kurdes : il faut se garder de l’hégémonie — tout en se gardant du séparatisme ! Les Kurdes ont raison de ne tolérer aucune scission. »

Ils respectent les prisonniers. À quelques exceptions près. Par exemple : un prisonnier avait été interrogé ; on lui a fait savoir qu’il ne serait pas exécuté. Il a répondu aux Kurdes, en les regardant : « Vous n’allez pas me tuer ? Je vous regarde bien. Toi, toi et toi. Et quand je sortirai de vos prisons, je tuerai vos femmes, vos maris et vos enfants, dans vos maisons. Je les égorgerai. » Une des femmes kurdes a sorti son Colt et a demandé si elle pouvait. « Tu peux. » Deux balles dans la tête. Un Kurde m’a demandé mon avis : j’ai répondu qu’il serait bien capable de le faire, oui, une fois sorti de prison — même si je ne suis pas d’accord avec cette exécution et qu’il s’agit d’une dérive, on peut comprendre. Mais ce n’est pas la norme ; contrairement à l’autre côté.

Dans Le Regard du singe, vous écrivez qu’il y a une image positive du guerrier à revaloriser. Dans cette France post-attentat, qui se déclare en guerre tout en tombant des nues que la violence de masse ait pu frapper sur son sol, comment cela entre-t-il en résonance ?

J’ai un tropisme guerrier, assumé. Je suis officier de réserve et soldat. Le soldat-citoyen qui préserve la paix de la Cité, c’est une filiation que je revendique. Ce qui explique aussi mon anticolonialisme — aucun envahisseur n’a le droit d’imposer un mode de vie.

À quel moment l’humanitaire devient-il de l’ingérence ? Rony Brauman assure que, trop de fois, l’humanitaire a fait le jeu de l’impérialisme occidental.

C’est une question très compliquée. Le « devoir d’ingérence » ne devait, théoriquement, exister qu’avec l’accord de toutes les nations. Je connais très bien Rony Brauman — c’est un ennemi forcené de Bernard Kouchner —, nous avons fait des missions ensemble, je le respecte, mais je ne suis pas sur sa position idéologique et philosophique. Quelle serait l’alternative ? Ne rien faire ? C’est impossible : on ne peut pas laisser Saddam Hussein gazer les Kurdes d’Irak. Mais j’effectue une grande différence entre l’intervention en Somalie et celle en Irak, par exemple : en Somalie, la France n’avait rien à y gagner, elle n’avait aucun intérêt sur place. J’étais sur le terrain ; il y avait une famine épouvantable. L’Irak, en revanche, c’était une invasion — quand bien même Saddam était une affreuse crapule. C’est à trancher au cas par cas.

(© Stéphane Burlot, pour Ballast)

Que la France frappe Daech, est-ce une bonne chose ? Ça n’alimente pas son aura plus encore ?

Les Kurdes nous supplient de cesser ce discours. Ils nous demandent, tant ça les aide, de frapper Daech, de frapper et frapper encore. Sans frappes, ils n’auraient pas gagné Kobané. C’est simple : soit on ne fait pas la guerre, soit on la fait complètement. Si on n’attaque pas Daech, il attaquera encore plus fort ; nous sommes réellement en guerre. Ils sont déterminés ; ils le prouvent tous les jours.

Vous tenez à rappeler que les jihadistes n’ont rien à voir avec les moudjahidin que vous avez connus en Afghanistan.

« La faute en incombe notamment aux Saoudiens. Ils ont alimenté, à travers diverses structures, ce wahhabisme excluant. »

Les moudjahidin que j’ai connus ont, pour la plupart, été tués par les jihadistes d’aujourd’hui. Je parle d’Islam avec la plus grande des tranquillités. Je me suis marié au Soudan ; j’ai combattu, pendant des années, sous uniforme afghan et nom musulman ; j’ai travaillé en Bosnie et en Somalie : ces musulmans n’avaient de problème avec personne et je n’en avais aucun avec eux — j’ai vu cet Islam formidable, ces musulmans de grande humanité. Cette nouvelle génération de jihadistes considérait tous ces musulmans comme trop « modérés », trop « soufis », pas assez méchants — elle les a presque tous éliminés. La faute en incombe notamment aux Saoudiens. Ils ont alimenté, à travers diverses structures, ce wahhabisme excluant. Cette génération jihadiste est abominable. Combien ai-je vu de mosquées kurdes détruites par ces gens ! Cette forme contemporaine de l’Islam doit être éliminée — au profit de tout le monde, musulmans ou non. Ce sont des ennemis de l’humanité, au Bataclan comme partout ailleurs.

Quel regard portez-vous sur l’OTAN ?

Comme je vous l’ai dit, je me sens européen. Pas cette Europe bruxelloise, mais l’Europe sociale des origines, les États-Unis d’Europe. Nous n’avons su faire que l’euro. L’OTAN a empêché la création de cette Europe au nom du « parapluie américain ». Je suis partisan d’une sortie immédiate et totale de l’OTAN et de la constitution d’une force européenne de défense.

À lire nombre d’aventuriers ou de voyageurs, on retrouve assez souvent une ligne commune : l’individualisme, voire une certaine misanthropie — celui qui trace sa route seul, contre ou malgré tous. Sylvain Tesson incarne cette solitude désengagée. Olivier de Kersauson, que vous avez publié dans votre collection, ne cache pas son refus de chercher à changer le cours des choses. Vous occupez une place un peu à part…

J’y reviens : je suis très stoïcien. Vraiment. Je travaille sur un livre à ce propos, Éthique du samouraï moderne. L’épicurisme ne prend en compte que l’individu — tirer son épingle du jeu et après moi le déluge. Les deux hommes que vous citez, que je connais, s’inscrivent en effet plutôt dans cette veine-là. J’aime dire à Sylvain Tesson qu’il est un épicurien avec des éclats de stoïcisme, tandis que je suis un stoïcien avec des éclats d’épicurisme. Mais c’est une bonne personne, il évolue, il va venir avec moi voir les Kurdes. Je ne suis pas un béni oui-oui : l’Autre peut être très dur, mais l’Autre m’intéresse en permanence. Je ne jette pas la pierre, mais il est vrai que je suis un peu marginal dans le monde de l’aventure… Ça ne m’intéresse pas, contrairement à certains voyageurs, d’aller dans des endroits où il n’y a pas d’humains — même si la nature est belle.

(© Stéphane Burlot, pour Ballast)

Vous évoquiez la réalité de la « nature humaine ». Foucault estimait que cette notion était étroitement liée à… la culture. Comment avez-vous tranché ?

Il faut rester très modeste. Mais après quarante ans à vivre cette question, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il existe un fond de nature humaine. Un fond qui nous sauve. Tout le monde appartient à la même espèce et seules les ressemblances permettent de faire ciment. Le substrat humain universel existe ; autour s’ajoutent les cultures particulières. Une mère qui pleure son fils qui part à l’aventure pleure comme toutes les mères du monde. Les intérêts et les passions restent les mêmes partout. S’il n’y avait pas de nature humaine, on pourrait tuer l’Autre encore plus aisément.

Pierre Reverdy écrivit que le poète est « un four à brûler le réel » ; vous signez ?

Pour le caraméliser, le durcir ! (rires) La vie alimente la littérature en permanence, et de la littérature on alimente les idées de la vie et de ce qu’il faut faire ; c’est un continuum complet. Sans oublier quelques notions importantes : le courage, l’effort, le travail et la générosité — cette dernière avant tout. Le courage ne produit rien en tant que le tel ; il est un outil au service de quelque chose. La générosité, c’est aussi celle de la vie ; c’est « En avant ! ».

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Gérard Chaliand : « Nous ne sommes pas en guerre », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Jean-Pierre Siméon : « La poésie comme force d’objection radicale », décembre 2015

☰ Lire notre article « Jack London : histoire d’un malentendu », E. Carme, décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Abbas Fahdel : « En Irak, encore dix ans de chaos », septembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Xavier Muntz : « Le danger évident, pour la région, c’est le repli communautaire », mai 2015