Entretien inédit | Ballast

Pour avoir grandi au Chiapas, l’État le plus pauvre du Mexique, Mikel Ruiz est autant familier des réseaux criminels entretenus par les plus puissants cartels mexicains que des difficultés rencontrées par les nombreux groupes indigènes de la région. La violence de son époque concentre l’essentiel de son attention et constitue la matière première de ses livres. Pourtant, tandis qu’il commence à écrire, on l’a vite renvoyé à son identité : s’il écrit, ce devra être en tant qu’« indigène ». Depuis, que ce soit par le biais du conte, du roman noir ou par la composition d’anthologies, Mikel Ruiz s’en prend aux stéréotypes de la littérature indigéniste. Son but : saisir, autrement et en deux langues, le tzotzil et l’espagnol, une identité minoritaire traversée par des profonds bouleversements. Un entretien mené à San Cristobal de las Casas par l’essayiste et traducteur Pierre Madelin.

Je suis né dans un hameau de San Juan Chamula, municipalité indigène de langue tzotzil1. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, après quoi je me suis installé à San Cristobal de las Casas, la capitale historique du Chiapas, pour mes années de lycée. Puis ça a été Tuxtla Gutierrez pour ma licence et, enfin, Valdivia au Chili, pour ma maîtrise, avant de revenir ici pour mon doctorat. C’est en licence que j’ai découvert la littérature et la possibilité d’écrire, un peu par hasard, en commençant à fréquenter des ateliers d’écriture, des aspirants écrivains et celui qui a été mon premier maître, José Antonio Reyes Matamoros. C’est aussi à cette période que j’ai pris conscience que j’étais « indigène » : étiquette qui m’était jusqu’alors étrangère car ça n’était jamais par ce terme que nous nous identifiions dans la communauté dont j’étais issu. Cette assignation nouvelle avait pour moi quelque chose de déconcertant. Puis j’ai découvert, fasciné, qu’il existait des écrivains indigènes et des livres, notamment des recueils de poèmes, écrits en tzotzil. La priorité pour moi, c’était néanmoins de parfaire mon apprentissage de l’espagnol, qui n’est pas ma langue maternelle. Peu à peu, j’ai commencé à écrire des textes courts puis l’idée d’écrire un livre à part entière a fait son chemin. En 2014, mon premier livre, Los hijos errantes [Les Enfants errants], un recueil de contes, a été publié. Immédiatement après, j’ai commencé à écrire La ira de los murcielagos [La Colère des chauve-souris], qui est sorti en 2021. J’ai encore plusieurs livres en cours, dont une suite de La ira de los murcielagos, car j’envisage une trilogie autour de cette thématique, et un roman sur le massacre d’Acteal, en le racontant du point de vue de l’un des paramilitaires qui l’a perpétré.

Pourquoi avoir fait le choix d’écrire en espagnol si ça n’est pas votre langue maternelle ?

Mon premier livre, en réalité, a été écrit dans les deux langues, le tzotzil et l’espagnol. Mais vous avez raison de poser cette question car, de fait, ma relation à la langue espagnole, marquée par les humiliations et les défis, n’a pas toujours été facile. En changeant d’école en primaire, j’ai été rétrogradé d’une classe car je ne savais pas lire l’espagnolet — pourtant j’avais jusque-là été plutôt un bon élève. Ça m’a affecté. Puis, alors que j’aspirais à devenir instituteur, comme de nombreux jeunes indigènes partis pour la ville, un de mes professeurs m’a laissé entendre qu’il serait préférable que je me consacre aux mathématiques, car, selon lui, j’étais plus doué pour les chiffres que pour les mots. Mais j’étais attiré par la philosophie. J’ai donc sollicité un cousin pour qu’il m’aide à trouver un cursus. Mon cousin m’a dit : écris une lettre de motivation et je t’aiderai. Mais il l’avait à peine lue qu’il l’a déchirée sous mes yeux avant d’ajouter : commence par apprendre à parler et à écrire l’espagnol, après je t’aiderai. C’était la deuxième fois que cette langue se dressait face à moi, obstruant ma scolarité et mes projets de vie. Il m’a donc fallu beaucoup travailler pour pouvoir écrire en espagnol comme je le fais aujourd’hui.

Votre dernier roman, La ira de los murcielagos, relate les destinées croisées de deux personnages centraux. L’un, Ignacio Tsunun, est un jeune auteur indigène qui est en partie un personnage autobiographique. L’autre, Ponciano Pukuj, est un puissant narcotrafiquant qui brigue le poste de maire de San Juan Chamula et qui est en conflit avec d’autres prétendants au trône. La violence extrême — affrontements à l’arme lourde, torture, démembrements, dilution des corps dans l’acide — qu’il déploie pour parvenir au pouvoir est à l’image de celle qui ravage le Mexique depuis vingt ans, et les hautes terres du Chiapas depuis quelques années. Pour reprendre une question que vous posez vous-même dans le roman : « À quel moment nous, Chamulas, sommes-nous partis en couille avec nos us et coutumes ? Quand sommes-nous passés de l’odeur de l’encens à celui de la poudre, des prières aux narcocorridos2 ? »

« L’essentiel du crime organisé local est composé par des groupes eux-mêmes issus du monde indigène, dont les activités s’emboîtent dans les structures de cartels plus puissants. »

Permettez-moi de répondre en revenant une nouvelle fois sur mon histoire personnelle. Au début des années 2000, j’ai failli partir illégalement pour les États-Unis à la fin du collège. Mon père, qui fabriquait et vendait des bougies, avait tout arrangé mais, au dernier moment, le projet est tombé à l’eau car un autre prétendant a pris ma place, ce qui m’a poussé à poursuivre ma scolarité. Mais beaucoup de jeunes des communautés indigènes, parmi lesquels des amis et des cousins, migraient à cette époque vers le Nord. Dix ans après, je suis retourné vivre temporairement dans mon village et, stupéfait, j’ai découvert que beaucoup de choses avaient changé. Dans les fêtes du village, beaucoup de personnes consommaient non seulement de la marijuana mais aussi de la cocaïne. Certains caciques locaux se déplaçaient dans d’imposants et fastueux cortèges de pick-up flambant neuf, étalant ostensiblement leur statut. Les groupes de musiciens invités pendant les fêtes chantaient des narcocorridos à leur gloire… J’avais l’impression d’être dans une scène du Parrain et qu’Al Pacino s’était installé dans mon village.

Cette irruption brutale de la drogue et du crime organisé correspondait en partie aux premiers retours de ceux qui avaient migré. Pour supporter les rythmes de travail très intenses auxquels ils avaient été soumis aux États-Unis, ils avaient pris l’habitude de consommer des drogues dures et étaient revenus au pays avec toutes sortes d’addictions. Peu à peu, certains des consommateurs devinrent dealers. Après, il y avait bien sûr déjà des dynamiques régionales qui étaient en place. Le Chiapas, situé à la frontière du Guatemala, était depuis longtemps une zone de transit pour le trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains, et certaines communautés indigènes sollicitaient une sorte de « droit de péage » pour les convois du crime organisé, en échange de leur discrétion ou de leur protection. Enfin, il faut ajouter que l’essentiel du crime organisé local est composé par des groupes eux-mêmes issus du monde indigène, dont les activités s’emboîtent dans les structures de cartels plus puissants comme hier le cartel de Sinaloa et les Zetas ou, aujourd’hui, le cartel de Jalisco Nueva Generacion.

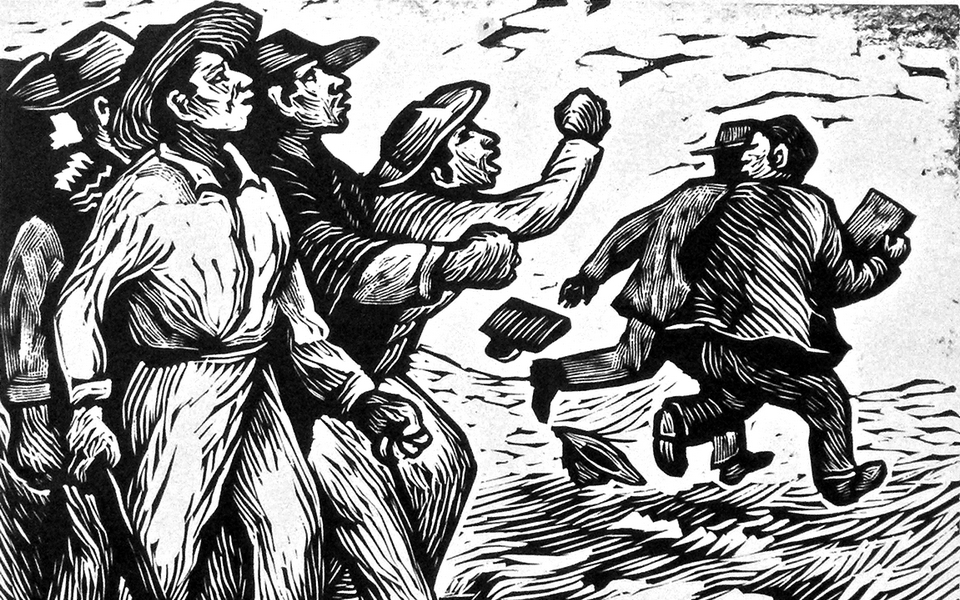

[Adolfo Mexiac, sans titre, 1955]

Cette émergence du crime organisé à Chamula a‑t-elle reconfiguré les dynamiques politiques locales ?

Oui, car une sorte d’aristocratie indigène, issue des rangs du crime organisé, a émergé, et certains de ses leaders, à l’image du Ponciano Pukuj de mon roman, se sont mis en tête de parvenir au pouvoir politique local, au prix de la violence et du sang si besoin. Il faut savoir qu’à Chamula, les élections sont un leurre mis en place avec pour seule fin de respecter la légalité républicaine mexicaine : la personne destinée à occuper le poste de maire est désignée en amont selon les usos et costumbres [us et coutumes], eux-mêmes indissociables de toutes sortes de jeux d’influence et de réseaux de clientèle dans lesquels ceux des barons de la drogue locaux ou d’anciens migrants n’ont évidemment pas tardé à s’impliquer. Le trafic de drogue étant aujourd’hui l’une des principales sources d’argent et de pouvoir, de nombreux jeunes aspirent à devenir narcotrafiquants et tueurs, comme les personnages Juan, Pedro et Salvador de mon roman.

Il y a une phrase d’Ignacio Tsunun dans votre roman qui m’a interpellé : « Les indigènes pensent et parlent au pluriel ? Invention d’anthropologues. Je suis de Chamula et je pense au singulier. » Cette phrase résume bien votre démarche. Vous le dites vous-même : traditionnellement, on attend des auteurs indigènes qu’ils parlent, au pluriel, de leur relation à la nature, à leurs champs, à leurs traditions. Mais vous, en décidant d’écrire au singulier, vous faites place à la part d’ombre, aux tensions, aux violences et aux oppressions qui traversent le monde d’où vous venez.

Quand j’étais étudiant et que j’ai commencé à suivre des ateliers d’écriture, il m’est apparu assez rapidement qu’en tant qu’« indigène », les professeurs s’attendaient à ce que j’écrive de la littérature indigène, comme on attendait d’un musicien ou d’un peintre indigène qu’il propose des créations correspondant à sa condition supposée. On m’incitait à écrire des textes mettant en valeur ma communauté et ma culture, en évoquant sa cosmogonie, sa manière de voir le monde, d’entrer en relation avec la nature, etc., avec en toile de fond l’idée que les indigènes vivent au contact de la Terre et qu’ils ne peuvent pas s’en détacher sans perdre leur authenticité. C’est ça que tu dois mettre en lumière dans tes textes, parce que c’est ce que les kaxlanes [habitants métis de San Cristobal tels qu’ils sont désignés par les habitants indigènes, ndlr] et les gringos doivent savoir de ta communauté.

« Dans le monde qui m’est familier, ce n’est pas la philosophie qui occupe le plus les gens mais les problèmes sociaux ou économiques auxquels ils sont confrontés. »

De fait, certains auteurs indigènes traditionalistes répondent à ces attentes et travaillent ces thématiques dans leurs livres. Et après tout, pourquoi pas. Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse à titre personnel, car dans le monde qui m’est familier, ce n’est pas la philosophie qui occupe le plus les gens mais les problèmes sociaux ou économiques auxquels ils sont confrontés, ou bien encore les problèmes d’addiction. Aujourd’hui, qui plus est, le monde dans lequel la plupart d’entre nous vivons n’est ni celui de la culture traditionnelle repliée sur elle-même ni celui d’une urbanité entièrement déliée du monde rural. Moi — et nous sommes nombreux dans ce cas-là —, j’oscille constamment entre ces deux mondes, ces deux pôles, chacun avec leurs règles, leurs exigences et leurs défis. Je fais partie intégrante de ces deux mondes et je ne suis réductible ni à l’un, ni à l’autre. C’est pourquoi je critique l’indigénisme. En réalité, on pourrait même dire que mes deux personnages principaux, chacun à sa manière, incarnent cette critique de l’indigénisme. Ponciano Pukuj par sa violence, qui vient rompre avec l’image romantique de l’indigène, et Ignacio Tsunun par ses réflexions et son identité d’écrivain instable et tourmenté.

Quelque chose qui transparaît fortement dans votre livre, c’est le machisme. L’homophobie, le mépris et l’exploitation des femmes, les normes de virilité — être dur, insensible, violent pour être un vrai homme — sont omniprésents. Ces valeurs sont-elles propres au narcotrafic ou reflètent-elles les rapports sociaux dans les communautés ?

C’est vraiment très variable d’un lieu à l’autre. Chamula est sans doute l’un des villages les plus durs à cet égard. Aujourd’hui encore, et c’est une remarque que l’on se fait souvent avec des amis, il n’y pas d’homosexuels s’affichant publiquement et ouvertement à Chamula, ni même en ville lorsque des Chamulas s’y installent, alors qu’il y en a dans d’autres municipalités du Chiapas comme Cancuc ou Oxchuc. En ce qui concerne les femmes, il est certain que la plupart d’entre elles sont dominées et exploitées dans toutes sortes de domaines. Mais il faut faire attention à ne pas essentialiser les rôles de genre, parce qu’il s’avère aussi que certaines femmes indigènes s’intègrent au narcotrafic au point d’en adopter parfois les codes virils, conduisant des voitures de luxe en écoutant des narcocorridos à plein volume. Quant aux femmes soumises, comme Juana, l’épouse de Ponciano Pukuj, dans mon roman, il leur arrive aussi de se révolter et de refuser la condition qui leur est assignée. Je veux d’ailleurs écrire une suite du roman dans laquelle Juana occupera une place centrale.

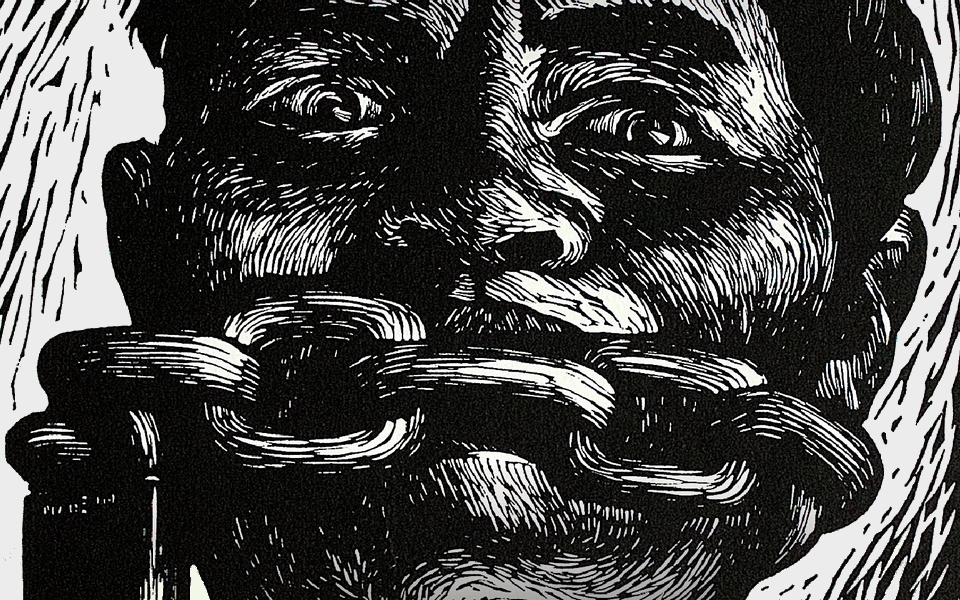

[Adolfo Mexiac, Libertad de expresión, 1959]

Quelle a été la réception de votre livre ?

Déjà, je dois dire que le livre a failli ne jamais être publié. L’un des premiers lecteurs du manuscrit m’a par exemple dit que d’après lui le livre était raté. Je l’ai néanmoins publié tel quel. Et j’ai reçu beaucoup de messages d’écrivains ou de professeurs qui m’ont écrit que le livre avait été un choc pour eux, car ils s’attendaient d’une certaine façon à ce qu’il réponde aux canons de l’indigénisme, qu’il s’inscrive dans les pas de romans comme ceux de Traven ou de Rosario Castellanos sur le Chiapas, qu’ils n’auraient jamais pensé lire un roman noir sur le narcotrafic. En dépit de cette surprise, les retours ont été plutôt bons. Et je me dis aujourd’hui que si j’avais écrit le type de roman que l’on attendait de moi, il serait peut-être passé inaperçu.

A‑t-il été lu par des personnes de votre famille ou de votre village ?

En ce qui concerne mes proches, j’ai découvert avec plaisir que de nombreuses personnes de Chamula, vivant encore au village ou installées en ville, avaient lu mon livre alors qu’elles ne lisent jamais en temps normal et que beaucoup n’ont pas fait d’études. Les entretiens vidéo que j’ai accordés ont également été un moyen de diffusion important. Un jour, de retour dans mon village, je suis même tombé sur un homme qui m’a interpellé en me disant avoir vu un film où il avait cru reconnaître le personnage de Ponciano. Comme je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il ait lu mon livre, je lui ai dit : « Qui ça Ponciano ? », et il m’a répondu le plus naturellement du monde : « Ponciano, celui de ton roman. »

Avez-vous reçu des menaces ?

Pas des menaces à proprement parler, mais comme j’ai des liens avec des jeunes de Chamula qui ont fait des études et qui sont impliqués dans la politique locale, j’ai eu des échos étonnants. Par exemple, il s’avère que la femme du cacique de Chamula dont je me suis inspiré pour façonner le personnage de Ponciano est venue un jour frapper à la porte de chez moi pour demander un exemplaire du livre ! Moi et ma femme lui avons répondu qu’il était épuisé, car nous ne voulions prendre aucun risque… De fait, un ami m’a conseillé de refuser toute rencontre avec une figure politique de Chamula qui souhaiterait s’entretenir avec moi à propos de mon livre.

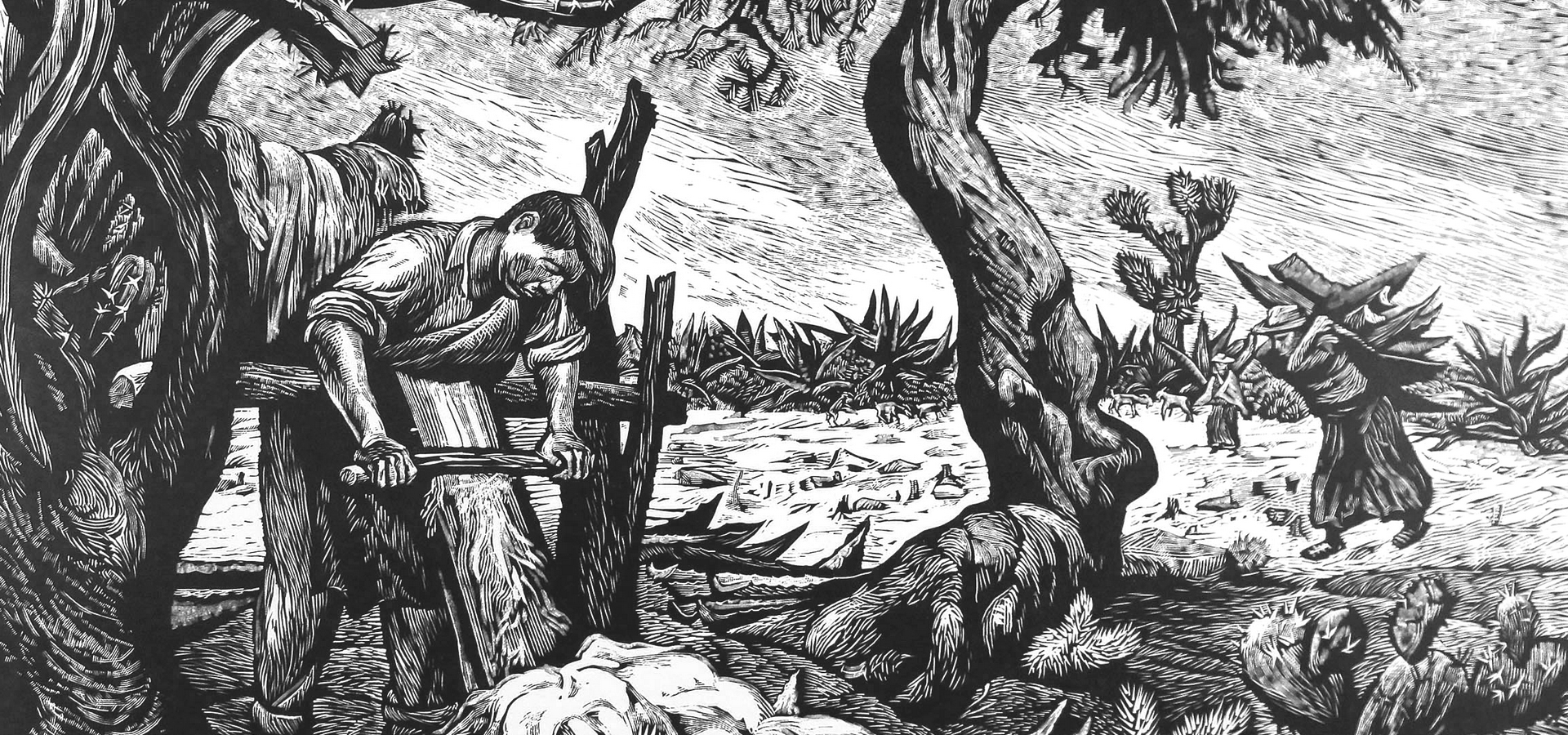

Illustration de bannière : Adolfo Mexiac, El Mezquital, 1957

- Langue maya du groupe tzeltal-choldans, situé dans les hauteurs du Chiapas [ndlr].[↩]

- Style musical de chansons relatant les exploits de barons de la drogue [ndlr].[↩]

REBONDS

☰ Voir notre portfolio « Pérou : « Lutter jusqu’à ce que les militaires s’en aillent » », Mauricio Morales, février 2023

☰ Lire notre entretien avec John Gibler : « Être un écrivain compañero », novembre 2022

☰ Lire notre entretien avec Franck Gaudichaud : « Amérique latine : les gauches dans l’impasse ? », octobre 2020

☰ Lire la série « Nouvelles zapatistes », Julia Arnaud et Espoir Chiapas, septembre 2019-juin 2021

☰ Lire notre abécédaire du sous-commandant Marcos, mai 2017

☰ Lire notre article « Mexique : sur les pas de Frida Kahlo », Maya Mihindou, juin 2015