Traduction d’un entretien de Tribune pour Ballast

1984. La Commission nationale du charbon, soutenue par le gouvernement de Margaret Thatcher, propose de fermer une vingtaine de mines sur le territoire britannique. La Première ministre néolibérale entend faire d’une pierre deux coups : mettre fin à une industrie en partie déficitaire et détruire le mouvement syndical ouvrier en particulier et le socialisme en général. Mais les mineurs ne se laissent pas faire. La grève, longue d’un an, gagne l’ensemble des travailleurs. Peu à peu, les soutiens affluent et, parmi ceux-là, celui de la toute jeune organisation Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM). L’année suivante, c’est au tour des syndicats de mineurs de défendre les premières Prides organisée au Royaume-Uni. Le film Pride, réalisé par Matthew Warchus, a ressuscité cet épisode en 2014. Mike Jackson, l‘un des membres fondateurs de LGSM, est revenu sur cette histoire dans un entretien récemment paru dans la revue britannique Tribune, que nous traduisons.

Thatcher était un monstre. Mais c’était le premier monstre. Elle a été la première personne au monde, malgré la dictature de son ami le général Pinochet, à véritablement mettre en œuvre le néolibéralisme : je la détesterai toujours pour ça. Elle a anéanti de nombreux acquis importants — l’État providence et, plus généralement, le soutien à la classe ouvrière. Au fil des générations, de nombreux Tories [conservateurs] ont pris le relais. Il est amusant de constater que tout ce mouvement contre la régulation et pour la réduction de l’État ne concerne jamais les syndicats, qui sont au contraire soumis à de nombreuses réglementations restrictives. Où est donc ce libre marché, si le facteur travail, qui est essentiel à tout produit ou service, n’en fait pas partie ? C’est un non-sens. Mais aujourd’hui, même comparé à 2017, nous avons un gouvernement hors de contrôle. Ce sont des menteurs éhontés. Auparavant, les gens auraient au moins démissionné s’ils avaient été reconnus coupables des délits que cette clique commet quotidiennement. Mais il n’en ont rien à faire. Ils ne se soucient pas de la démocratie.

La faculté du gouvernement actuel à se montrer aussi négligent à l’égard du processus démocratique résulte-t-elle de la faiblesse de l’opposition, en particulier lorsqu’il s’agit de soutenir l’organisation des travailleurs, comme nous l’avons vu il y a peu2 ?

C’est scandaleux. Nous avons cette coquille vide d’un Parti travailliste qui ne fait rien. Je veux dire, ce bon vieux RMT [National Union of Rail, Maritime and Transport Workers : syndicat des travailleurs du ferroviaire, des transports et du maritime, ndlr] s’est battu malgré tout. Mais le Parti travailliste a toujours été un peu bancal. On dit que le Parti travailliste fut un produit du mouvement syndical mais ça n’est pas tout à fait vrai. Il était un produit à la fois du mouvement ouvrier et des Whigs3 Cette ligne de fracture a toujours été critique au sein du Parti travailliste, et semble actuellement le mener à sa perte. Parce qu’à quoi sert-il, maintenant ? Il essaye juste de battre les Tories.

Certains ont fait remarqué que le film Pride a minimisé les éléments les plus explicitement politiques du LGSM, comme l’implication de Mark Ashton dans le Parti communiste. Cette omission était-elle nécessaire pour faire connaître l’histoire ?

« Ces communautés avaient une vision globale du monde. Et je pense qu’un groupe de queers venant de Londres, dans ce contexte, ne leur a pas semblé étranger. «

Au regard de l’hostilité du marché américain envers le communisme, oui. Les jaquettes américaines du DVD Pride ont en réalité masqué les éléments lesbiens et gays du film. Une absurdité. Il était seulement question d’un « groupe d’activistes » soutenant les mineurs. Lorsque nous avons créé le groupe, toutes les différentes factions de gauche roulaient des mécaniques dans leur coin, mais ça n’a pas duré. Nous avons arrangé les choses. Peu importe où exactement vous vous trouviez à gauche, nous pensions tous que ce que nous faisions était formidable. C’est peut-être cette première visite au pays de Galles en octobre 1984 qui été véritablement déterminante.

Pouvez-vous décrire le déroulement de cette visite ?

J’étais originaire d’une ville industrielle du Lancashire, où se trouvaient toutes sortes d’industries lourdes. Les mines de charbon n’étaient que l’une d’entre elles. Il y avait de grandes usines, des industries chimiques, une fabrique de biscuits pour chiens, toutes sortes de choses. C’est donc ce à quoi je m’attendais — le même décor puant, sale et monochrome que j’avais connu dans mon enfance. J’ai été choqué en arrivant au pays de Galles car ce n’était pas du tout comme ça. C’était magnifique. Je l’ai surnommé « les puits et les moutons » parce qu’il n’y avait pas grand-chose d’autre, mais cette concentration d’industries a généré une culture extraordinaire parmi les mineurs. Je veux dire, durant la grève, il n’y avait quasiment aucun jaune [briseur de grève, ndlr] au pays de Galles. Il n’y avait pas de piquet de grève en Galles du Sud — les mineurs gallois allaient dans le Nottinghamshire et ailleurs parce que leurs mines étaient vraiment solides.

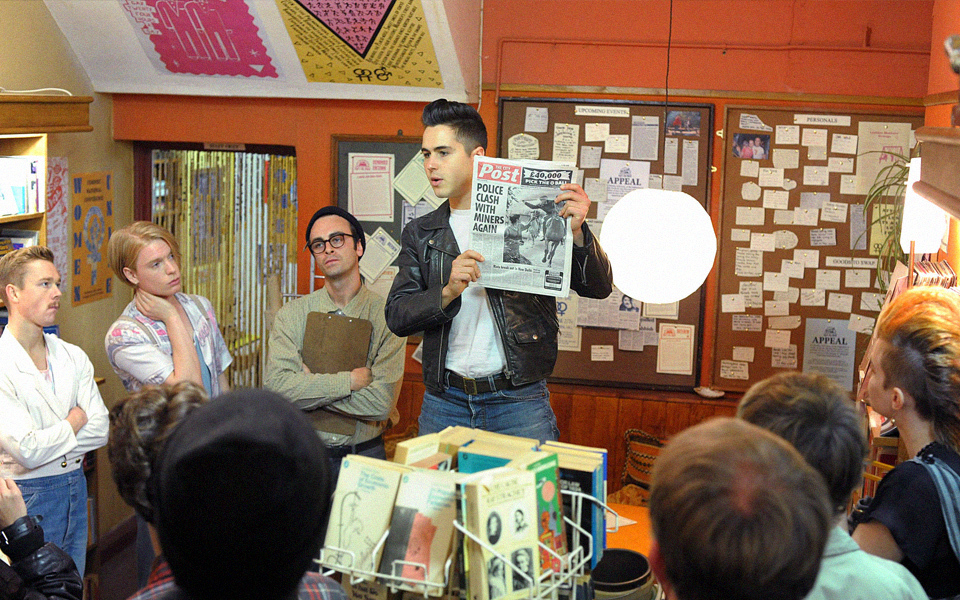

[Extrait du film Pride]

Ça doit venir du fait que l’industrie minière y est authentique, et par conséquent la culture qui va avec. Et c’est très vieux : 450 ans d’exploitation industrielle du charbon en Galles du Sud. La Fédération des mineurs de Galles du Sud, qui est devenue l’Union nationale des mineurs (NUM), a apporté pendant cette période bien plus que ce qu’on voit habituellement dans un syndicat. Elle mettait à disposition des bibliothèques, des piscines, de l’enseignement, des cours pour adultes. Le syndicat Galles du Sud faisait figure d’État providence avant qu’il n’existe — et, bien sûr, le NHS [National Health Service : service public de la santé au Royaume-Uni, ndlr] est né à Tredegar, dans cette même région. Le syndicat représentait tout pour les gens. C’était le centre de la vie sociale. Nous avons eu de la chance d’être mêlé à une communauté qui, en dépit de son isolement géographique, avait cette longue histoire d’ouverture sur l’extérieur et une véritable perspective internationaliste. Ils appréciaient beaucoup Paul Robeson, et lui adorait les communautés minières de Galles du Sud : il y est venu plusieurs fois. Aussi, les mineurs se sont portés volontaires en Espagne durant la guerre civile. Ces communautés avaient une vision globale du monde. Et je pense qu’un groupe de queers venant de Londres, dans ce contexte, ne leur a pas semblé étranger.

Il y a une histoire qu’on vous raconte quand vous allez là-bas. À un endroit, dans les vallées, on trouve des maisons mitoyennes qui ont été appelées « Terrasse espagnole » bien que ça ne soit pas leur véritable nom. Quand on a demandé pourquoi aux habitants, ils ont répondu que durant les années 1930, les propriétaires miniers ont essayé de baisser les salaires des Gallois en important de la main d’œuvre espagnole. C’était une erreur : ce qu’ils ont importé, ça a été tous ces anarcho-syndicalistes qui ont commencé à organiser les mineurs locaux pour obtenir de meilleurs salaires ! Bordel, ils n’allaient pas se laisser utiliser comme ça !

Ce qui, de manière intéressante, contraste avec le récit quelque peu déformé qui entoure parfois le LGSM, à savoir celui d’un groupe marginal faisant son entrée dans une communauté fière, mais isolée…

C’est tout simplement faux. Un des membres de notre groupe, Clive Bradley, disait que c’était comme affirmer qu’on leur avait fait découvrir l’opéra et les pâtes. Ça ne s’est absolument pas passé comme ça. Nous avons appris énormément. Les Gallois ont une formidable histoire culturelle — la chanson, les chœurs, les brass bands [ensemble musical centré sur les cuivres, ndlr], la littérature, la poésie. Ces communautés ont été volontairement décrites sous des traits brutaux par le gouvernement et la presse. Je ne voudrais pas paraître trop sentimental ou romantique à leur égard mais il s’avère — et je ne l’ai découvert que récemment — qu’il y avait une longue histoire d’absentéisme des mines durant la saison de l’agnelage. Beaucoup de mineurs étaient aussi bergers à temps partiel. Ils avaient des petits troupeaux de moutons et c’était le moment des naissances. Voilà un récit contradictoire. C’étaient des gens qui devaient subvenir aux besoins de leurs familles, de leurs enfants, de leurs femmes et qui se battaient pour garder leur travail là. La grève de 1984-1985 a été, en ce sens, inhabituelle. Ça n’était pas seulement une question de salaire ou de conditions de travail : il s’agissait de faire perdurer l’industrie. Sans elle, ils savaient que leurs communautés allaient imploser — ce qui, au final, s’est passé. Croire que les travailleurs sont tous des voyous est une des façons de discréditer la classe ouvrière. Mais on pourrait tout autant faire référence aux Pitmen Painters4. Et qu’en est-il de Boris Johnson ? Voilà un voyou. De ce que je parviens à comprendre, il n’est intéressé par rien et n’est qu’un politicien véreux5.

Il y avait donc un équilibre à trouver entre la recherche d’expériences communes et la solidarité par-delà les différences.

« La grève de 1984-1985 fut en ce sens inhabituelle. Ça n’était pas seulement une question de salaire ou de conditions de travail, il s’agissait de faire perdurer l’industrie. »

Quand on est arrivés à Dulais, ils ont pu voir qu’on était diabolisés comme ils l’étaient eux-mêmes. On était décrits comme des pervers pédophiles et ils ont pu se rendre compte que c’était tout à fait absurde. Il y avait des gens comme Cliff [Cliff Grist, homosexuel habitant à Dulais] qui n’avaient jamais exprimé clairement leur sexualité — non qu’il y ait eu une homophobie rampante, mais parce que c’était la norme. J’ai grandi dans un milieu très ouvrier, dans le Lancashire, où là aussi personne ne parlait de ce genre de choses. Ce que j’entendais à l’école, en famille, à la télévision, partout, c’était que c’était une maladie, que c’était triste et que c’était mal. Et je l’ai cru ! Parce que je n’avais pas d’autre choix que de le faire. C’est seulement lorsque je suis arrivé à Londres, à 19 ans, après plusieurs appels au London Lesbian and Gay Switchboard pour en parler, que j’ai compris qu’il n’y avait rien qui clochait avec moi, mais que le problème venait de cette chose qu’on appelle « homophobie ». Après ce déclic, je suis sorti de mon état d’adolescent totalement déprimé pour me transformer en une sorte de feu d’artifice mêlé de joie et de colère — un mélange exaltant. Ce coming-out a été une forme de libération individuelle qui m’a beaucoup appris sur l’émancipation d’autres groupes. Les luttes des Noirs ou des femmes me sont devenues plus claires parce que j’ai pu voir ce qu’il y a de commun à propos de l’oppression dans notre culture. J’ai été plutôt choqué, ensuite, de m’affirmer comme homosexuel et de constater qu’il y avait une misogynie et un racisme latents dans le milieu gay. Ça n’avait tout simplement pas de sens. Et, bien sûr, la classe dirigeante adore ce genre de tension et se plaît à semer un peu de division. Le mouvement anti-trans en est l’exemple parfait. On tente de diviser notre communauté — et bon Dieu, s’il y a quelque chose que j’ai fait tout au long de ma vie, c’est bien de promouvoir la solidarité !

Une chose qui a définitivement rapproché les mineurs et la communauté LGBT a été l’expérience commune de la violence policière et l’hostilité des médias. Pensez-vous que ces deux institutions ont suffisamment changé — si elles ont changé ?

Je ne pense pas que les médias ont bougé d’un iota. Regardez le traitement de Jérémy Corbyn. La BBC, en particulier, est une drôle de bête. Elle était là pendant la grève, toujours du côté de la police, filmant des scènes de mineurs en confrontation physique avec la police et donnait l’impression que c’étaient eux, les mineurs, qui étaient agressifs. Aujourd’hui, en même temps qu’ils diabolisent les grévistes du RMT, ils diffusent des drames comme la série Sherwood, sur la grève des mineurs, qui est dédiée à la gestion de l’État, sa surveillance et son intimidation. En ce qui concerne la police, elle a changé à première vue : il y a un gros contingent à la Pride de Londres, et il y a beaucoup d’officiers de police gays. Mais, en même temps, on peut penser à Charges, le livre de Morag Livingstone et Matt Foot, et à toutes les atrocités commises par l’État policier au fil des ans qu’on révèle du mieux qu’on peut. On se demande si on arrivera un jour à faire la lumière sur cette affaire, car une bonne partie de cette histoire est censurée. C’est scandaleux. Aucune de ces choses n’est publiée, dans le but de protéger le pays. C’est utilisé à des fins politiques. Ils ont donc amélioré leur image, mais le maintien de l’ordre continue de se faire, de manière plus discrète, ce qui est effrayant. Sans parler que ce gouvernement [celui de Boris Johnson, démissionnaire le 7 juillet 2022, ndlr] a récemment adopté une législation accordant l’immunité juridique aux policiers sous couverture, alors qu’une enquête est en cours sur les pratiques historiques d’espionnage des citoyens. C’est l’un des côtés détestables du parti conservateur, qui a toujours été là. Je ne pense pas qu’ils croient vraiment dans la démocratie. Ils essaient juste de la faire fonctionner comme ils peuvent.

[Extrait du film Pride]

Étiez-vous inquiet de l’infiltration de la police dans le LGSM ?

Pas dans le LGSM, non. Mais auprès des mineurs c’était différent. Après la grande grève il y en a eu une autre en 1992-1993. Par un étrange concours de circonstances, en 1992, après avoir passé la plupart de ma vie adulte à Londres, je vivais dans une communauté de mineurs du Lancashire, où j’essayais de gérer une pépinière horticole. C’était un échec, et ce qui l’a vraiment achevé est cette série d’annonces de fermetures de mines — le gouvernement a déclaré que trente et une mines allaient fermer, dont la nôtre. Il est intéressant de noter que les médias étaient bien plus sympathiques envers les mineurs en 1992 en raison de la raclée qu’ils avaient pris en 1984 et 1985. Ils étaient tous en train de flatter les « pauvres mineurs ». Et là, vous vous dites, « Mon Dieu, bande de salauds hypocrites ». Ce n’était pas comme ça huit ans plus tôt. Quoiqu’il en soit, les mineurs locaux ont organisé une réunion publique, j’y suis allé et je me suis lancé dans leur lutte. Beaucoup occupaient l’entrée des mines. Ça a d’abord été avec une caravane, puis deux, puis dans un préfabriqué, et peu à peu c’est devenu un petit campement. C’était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c’est le nôtre qui a duré le plus longtemps : dix-huit mois. Les femmes étaient extraordinaires : elles étaient de toutes les occupations, des cinq occupations. Mais on avait un téléphone et on savait que, comme les autres, il était sur écoute. On pouvait l’entendre cliqueter. Une fois une femme l’a décroché et elle a entendu la conversation qu’elle venait de terminer sur ce même appareil. En plus de ça, le camp de base se trouvait sur la route principale, et deux gars venaient chaque jour avec une caméra vidéo et nous filmaient depuis l’autre côté. C’était plutôt flagrant. Un jour je m’ennuyais un peu et j’ai dit à Lynette, une des jeunes femmes impliquées : « Si on allait leur donner une petite vidéo ? » On y est allés et j’ai dit : « Bonjour. On vous voit tous les jours nous espionner. J’aimerais donc faire un témoignage devant la caméra. » Et je l’ai fait, expliquant que s’ils essayaient de nous intimider, ça ne marcherait pas.

L’histoire du LGSM était-elle connue à ce stade ?

On a constitué le LGSMA ensuite — pour LGSM-Again. Le conflit n’avait pas la même ampleur, mais j’ai été accueilli à bras ouverts. Lors de cette première réunion publique je suis allé voir Billy, le leader de l’organisation : je me suis présenté et j’ai dit que j’étais impliqué dans une organisation nommée Lesbians and Gays Support the Miners. Il m’a prit par l’épaule et m’a dit : « Je sais tout de LGSM et de son minibus rouge. » C’est ce qui se passa pendant la grève des mineurs. N’oubliez pas que c’était avant Internet, avant les téléphones portables. Les principales sources d’information — et les seules sur lesquelles on pouvait compter — étaient les mineurs eux-mêmes. Ils faisaient du porte-à-porte dans tout le pays, c’était donc de ce réseau de bouche-à-oreille que provenaient les renseignements. LGSM était une petite organisation, soutenant une toute petite communauté de mineurs de Galles du Sud, mais le téléphone arabe s’était mis en marche et les mineurs de tout le pays parlaient de ce qu’il se passait dans la vallée de Dulais. C’est dans ces moments-là qu’on comprend qui est ton ami et qui est ton ennemi.

« Les principales sources d’information — et les seules sur lesquelles on pouvait compter — étaient les mineurs eux-mêmes. »

Mais si Stephen [Beresford] n’avait pas écrit le film, notre histoire aurait été complètement oubliée. J’ai déposé des archives au People’s History Museum, mais à quoi bon ? Personne n’en avait entendu parlé. J’imaginais que nous aurions tous disparu depuis longtemps, morts et enterrés, et qu’un étudiant trouverait ces archives poussiéreuses et se dirait « Waouh, regardez cette histoire ». C’est pourquoi le film a été écrit. Stephen avait une vingtaine d’années en 1992 quand cette deuxième vague de fermeture de mines est arrivée, le conflit passait à la télé chaque soir. Il était avec un partenaire dix ans plus vieux qui lui a dit qu’ils devraient soutenir les mineurs. Stephen a demandé pourquoi et quand son partenaire lui a expliqué, il ne l’a pas cru. Il pensait que c’était un mythe gay. Mais comme il était curieux, il ne pouvait pas s’empêcher d’essayer quelque chose. On en était qu’au début d’Internet, mais il a fini par trouver une vidéo que nous avions filmée, intitulée « All Out : Dancing in Dulais », et il a réalisé qu’il aurait dû être au courant, que c’était une part importante de notre patrimoine.

Quel événement vous a inspiré, vous et les autres fondateurs à la création du LGSM ?

Il y a eu un événement en particulier, mais il ne s’agit pas de la cause LGBT. Quand j’étais étudiant à l’Université de Keele nous avions pris le car pour nous rendre à la grève de Grunwick6, le premier piquet de grève massif auquel j’ai assisté dans ma vie. Il y avait des femmes asiatiques, dont beaucoup étaient très petites — Mrs Desai mesurait moins d’un mètre cinquante — qui se tenaient sur le piquet de grève à côté de mineurs du Yorkshire à l’air bourrus. Elles étaient venues les soutenir. Dans les années 1970, le mouvement ouvrier était sexiste, raciste, homophobe : il y avait beaucoup de combats à mener. Et donc la réaction était juste : « Waouh, une nouvelle alliance, c’est formidable ! » C’était en 1977 ou 1978. Et peut-être que pour le LGSM, sans que je m’en rendre compte, le germe s’est planté là. J’ai fait mon coming-out en 1977, je devais donc avoir entendu parler de Stonewall et des pionniers du mouvement LGBT qui l’ont précédé. Gay Sweatshop était une troupe de théâtre radicale dans les mêmes années qui a fait beaucoup de pièces d’agit-prop, notamment une représentation sur mon héros du XIXe siècle, Edward Carpenter. Ce fut, là aussi, une source d’inspiration.

[Extrait du film Pride]

Avec l’influence croissante des entreprises sur la Pride, craigniez-vous que l’histoire radicale — depuis le LGSM jusqu’à Carpenter et avant — ne se perde ?

Oui, tout à fait. Cette financiarisation de la Pride est destinée, de manière évidente, à la rendre plus glamour et plus exaltante, à en faire une journée de divertissement. Mais en cours de route, ce processus fait des victimes (la gauche et les mouvements progressistes au sein de la communauté LGBT) parce que les dirigeants d’entreprise n’aiment pas nos politiques — et à juste titre : nous n’aimons pas les leurs non plus. Mais il s’agit surtout de la Pride de Londres. Et ce n’est pas seulement ça — il manque une sorte de spontanéité. Avant, n’importe qui pouvait participer à la marche. Il suffisait de se présenter et de s’y joindre, la communauté était là. Maintenant, tout est organisé, il faut s’inscrire à l’avance et si vous voulez participer spontanément vous devez attendre la fin du cortège et vous joindre à lui. Mais elle a toujours de la valeur. On ne doit jamais oublier qu’à n’importe quelle Pride, dans n’importe quelle ville du monde, il y aura toujours des personnes pour qui ce sera la première. Vous pouvez recevoir des conseils, regarder des vidéos, lire des livres sur votre propre émancipation, mais rien de tout ça n’est comparable au fait d’aller marcher à votre première Pride et d’être entouré de milliers et de milliers d’homos heureux, et de vous dire : « Waouh. » C’est une épiphanie. Ça servira toujours, que ce soit horriblement commercial ou non.

« On ne doit jamais oublier qu’à n’importe quelle Pride, dans n’importe quelle ville du monde, il y aura toujours des personnes pour qui ce sera la première. »

Je suis allé à ma première Pride en 1974, deux ans après leurs débuts. À l’époque elles étaient toutes petites — peut-être deux mille personnes — avec un double cordon de police, ce qui était très flatteur car de toute évidence on leur faisait peur. Mais c’était toujours Londres : c’était la seule Pride en Grande-Bretagne. L’autre grande avancée à laquelle j’ai pu assister est qu’il y a des Prides dans presque toutes les villes de Grande-Bretagne. C’est fantastique parce que la plupart d’entre elles ne sont pas des événements à caractère très commercial — elles sont beaucoup plus axées sur la communauté. Elles ont le soutien du mouvement syndical. Il y en a même eu une à Accrington, ma ville natale, ce que j’ai trouvé incroyable. Là-bas il s’agit d’une Pride au sein d’une communauté, où les gens n’ont pas nécessairement l’impression de devoir quitter leur domicile comme je me suis senti obligé de le faire — comme beaucoup d’entre nous se sont sentis obligés de le faire, dans le LGSM. Et, ce qui est peut-être le plus important, ça montre aux homophobes de ces petites villes qu’ils sont en réalité en minorité. Les gens ne veulent pas de leur politique. Ils veulent ce qui célèbre la vie, pas ce qui l’attaque.

Rétrospectivement, pour la gauche, les années 1980 sont connues comme une période de grandes défaites. Mais il y a eu des moments glorieux, et je pense en particulier à la conquête du soutien du mouvement ouvrier des droits LGBT, qui est la note sur laquelle se termine le film Pride. Que pensez-vous désormais de cette période ?

Il est possible que la progression des droits LGBT ait été la seule lueur d’espoir de ces jours sombres. Pendant ce temps, Thatcher, après avoir remporté une écrasante victoire contre les mineurs, a continué à s’en prendre au reste du mouvement ouvrier, en le ligotant au moyen d’une législation antisyndicale. Tout le reste est devenu sinistre. Et même pour nous, il y avait le VIH et le Sida. Mais je parlais récemment avec quelqu’un de la Section 28 [du numéro d’un amendement adopté en 1988 puis abrogé au début des années 2000 : il prescrivait que l’autorité locale « ne devait pas promouvoir intentionnellement l’homosexualité ou publier de documents dans l’intention de promouvoir l’homosexualité », ndlr] et de la grande manifestation que nous avons faite à Manchester en 1988 : c’était le premier événement ouvertement LGBT où j’ai eu l’impression que toutes les personnes présentes n’étaient pas LGBT. J’ai eu un véritable sentiment de solidarité car il y avait beaucoup de personnes hétérosexuelles. Ils nous avaient vu nous faire laminer par le VIH, ils avaient vu les attaques historiques contre la communauté LGBT et nous avons obtenu la Section 28. À ce moment-là, je pense que les gens se sont simplement dit : trop, c’est trop.

Photographie de bannière : extrait du film Pride (2014)

Traduit de l’anglais par Léonard Perrin et Roméo Bondon pour Ballast | « Out and Proud for the Miners », Tribune, 30 juin 2022

- Vallée située en Galles du Sud, au pays de Galles, traversée par la rivière Dulais [ndlr].[↩]

- En juin 2022, les travailleurs britanniques du rail ont entamé une grève massive pour demander des augmentations de salaires. D’une ampleur inédite depuis trente ans, le mouvement de grève a bloqué de nombreux trains du pays et le métro de Londres. Le Parti travailliste n’a pas soutenu les grévistes dans leur mouvement [ndlr].[↩]

- Parti politique d’obédience libérale opposé aux Tories, né au XVIIe siècle en opposition à l’absolutisme royal et en faveur d’un parlementarisme fort. Au début du XIXe siècle il prend le nom de Liberal party, puis disparaît progressivement au siècle suivant [ndlr].[↩]

- Littéralement Les peintres des puits, nom associé au Ashington Group, une petite société de peintres originaires d’Ashington, dont la plupart des membres étaient mineurs, qui fut popularisé par le livre du critique d’art William Feaver The Pitmen Painters puis par sa reprise sous forme théâtrale par Lee Hall, le scénariste du film sur le mineur de Durham Billy Elliot [ndlr].[↩]

- À la publication de l’entretien, Boris Johnson n’avait pas encore démissionné [ndlr].[↩]

- Conflit social impliquant l’entreprise de finition photographique Grunwick Film Processing Laboratories, implantée dans la banlieue de Londres, dont l’absence de reconnaissance des syndicats a conduit les travailleurs et d’autres syndicalistes à deux années de grève entre 1976 et 1978 [ndlr].[↩]

REBONDS

☰ Lire notre abécédaire de Monique Wittig, juin 2022

☰ Lire notre traduction « Souvenons-nous de la bataille antifasciste de Wood Green », Luke Savage, avril 2022

☰ Lire notre article « La Nouvelle Métisse : paroles de Gloria Anzaldúa », Maya Mihindou, février 2022

☰ Lire notre abécédaire de Daniel Guérin, novembre 2018

☰ Lire la rencontre « Ce qui fait peur, c’est l’alliance », juin 2018

☰ Lire notre traduction « Antiracisme et lutte contre l’homophobie : retour aux convergences », Noel Halifax, juillet 2015