Photoreportage inédit | Ballast

Avant même son investiture officielle, ce lundi 20 janvier 2025, Donald Trump pèse déjà sur les affaires du monde et, en premier lieu, sur celles de ses voisins. En évoquant l’intégration du Canada dans l’État fédéral américain, c’est la frontière entre les deux pays qui est visée, ainsi que le contrôle de ses passages. L’obsession trumpiste pour l’immigration trouve donc un nouvel exutoire, qui s’ajoute à ses habituelles saillies contre les migrants traversant la frontière avec le Mexique. C’est le long de celle-ci que les journalistes indépendants Pauline Laplace et Émilien Bernard ont passé un mois en pleine campagne présidentielle. De Tijuana à El Paso, ils livrent un récit photographique de leurs rencontres avec celles et ceux qui vivent, survivent et militent de part et d’autre du mal-nommé « mur de Trump » qui sépare le Mexique des États-Unis.

Sur la plage de Tijuana, la vie mène son cours, entre carrioles de marchands, pêcheurs et promeneurs en goguette. En arrière-plan, le mur qui plonge dans le Pacifique donne au paysage un air de bout du monde, version dystopique. C’est ici qu’a commencé notre voyage. À l’extrême ouest des États-Unis, zone où les premières portions de mur furent érigées dès les années 1990. Par la suite et jusqu'à aujourd'hui, démocrates et républicains n'ont cessé de renforcer le dispositif frontalier. Oui, ledit « Mur de Trump » est une construction bipartisane préexistant largement à sa première élection en 2016. Alors que l'Ogre à tête de chips s'apprête à monter une nouvelle fois sur son trône, utilisant la rhétorique de l'envahisseur pour gagner des électeurs, nous suivrons la barrière de la Californie jusqu'au Texas.

San Diego, mi-octobre 2024, fin de matinée. Cheville ouvrière de l'initiative Border Church, Robert, casquette marron et gueule de baroudeur, lève les mains le long de la vertigineuse barrière frontalière couleur rouille, puis les tend vers le ciel. La dizaine d'autres personnes assistant à l'office font de même, saisis de ferveur religieuse. Alléluia. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui souffrent dans leur traversée de la frontière — ici deux remparts de plus de dix mètres, séparés par une sorte de no man's land désolé. De l'autre côté des barres de métal enfoncées dans le sol comme des rails de chemin de fer géants espacés d'une vingtaine de centimètres, apparaît soudain un jeune homme à l'air traqué, au bout du rouleau. Il est colombien et croyant. S'il veut bien communier moyennant une minuscule ration de vin rouge, il a surtout soif et faim. Il est bientôt rejoint par une vingtaine d'autres personnes exilées qui ont sauté la première barrière. Il sont indiens, sri-lankais, colombiens — que des hommes. Entre deux murs, ils attendent que la Border Patrol [la patrouille frontalière des États-Unis] vienne entériner leur entrée sur le territoire états-unien, afin de lancer la procédure d'asile. Ce qui n'est pas gagné, explique Robert : « Le plus souvent, ils sont expulsés au Mexique dans la foulée, à moins qu'ils ne certifient immédiatement être en danger de mort — et encore. »

En 1971, Pat Nixon, femme du président américain honni Richard Nixon, inaugurait un espace à la frontière entre San Diego et Tijuana : le Friendship Park. Après avoir planté un arbre, elle avait exprimé son souhait que la petite barrière de séparation alors en place finisse par tomber. Autre temps. Depuis le début des années 2000, ce qui était un espace transfrontalier, à cheval entre les deux pays, où familles et amis pouvaient communiquer, se retrouver de part et d’autre de la barrière pour échanger des nouvelles, partager un pique-nique, lézarder au soleil, et même se toucher à travers les barreaux, n’a cessé de se militariser. Au fil du temps et des mandatures, le mur a grandi, forci, empêchant contacts et échanges. Il s’est même dédoublé, avec une dernière portion construite en 2023 sous l’administration Biden. Malgré la fondation d’un collectif intitulé Friends of Friendship Park, tentant de faire vivre cet espace, les possibilités de rencontres ont décliné à l’ombre du mur, jusqu’à la fermeture totale du lieu. Le parc est aujourd’hui inaccessible côté États-Unis. On retrouve Dan du côté mexicain du parc. Derrière lui, le mur est décoré de peintures, dont l’une montrant Trump et Biden se roulant une pelle, avec pour slogan « Faire tomber ce mur ». Dan, qui gagne sa vie comme prof d’espagnol à San Diego, consacre une grande partie de son temps à l’entretien du parc côté Tijuana. Il vit dans l’appartement le plus au nord-ouest de tout le pays, tout proche du parc, et semble littéralement obsédé par la double barrière. Comme beaucoup d’habitants des environs de la frontière, des deux côtés de ce que d’aucuns appellent l’« Amexique », il estime ne pas devoir choisir entre deux mondes si similaires.

L'Enclave Caracol est un lieu autogéré, situé dans le centre de Tijuana, à quinze minutes à pied des postes-frontières. On y rencontre les membres de Comida No Bombas, ici Sandra et Nakari, qui font chauffer les fourneaux d'une cantine, distribuant quotidiennement des repas gratuits aux personnes à la rue. En 2018, ce lieu a joué un rôle clé dans l'organisation des solidarités lors de l'arrivée d’une « caravane » d’exilés. Depuis des années, pour se protéger mutuellement des violences rencontrées durant le voyage, en particulier de celles des cartels, les personnes fuyant les pays d'Amérique centrale s'organisent en groupes. En 2018, ce sont entre 8 000 et 10 000 personnes qui se sont lancées sur la route. Jamais ce phénomène n'avait pris une telle ampleur. « À part quelques tentes distribuées à droite à gauche, l'État ne faisait rien. Les gens qui arrivaient ici ne savaient ni quoi faire ni où aller. Ce sont les organisations civiles, comme la nôtre, qui se sont organisées », relate Nakari. Le premier étage de Caracol s'est transformé en une infirmerie, au second et au troisième, on a installé des dortoirs, tandis qu'au rez-de-chaussée, entre la cuisine et le café, solidaires et migrants venus de multiples horizons enchaînaient les réunions. Six ans après ce moment d'effervescence, en étoile autour du lieu, on trouve plusieurs auberges prenant en compte les besoins spécifiques des personnes (LGBT, familles, mères isolées, hommes seuls), des lieux dédiés au soutien juridique, ainsi qu'un espace pour se doucher et laver ses vêtements. Quant à l'infirmerie de Caracol, elle s'est transformée en une véritable clinique, où médecins et psychologues reçoivent leurs patients gratuitement. On y découvre même un vaste espace maternité, offrant aux femmes migrantes la possibilité d'un accompagnement en douceur. Coûte que coûte, l'Enclave Caracol continue à tenir une ligne autogestionnaire. Si la cuisine fonctionne toujours à plein tube, certaines choses ont changé. « Avant, Caracol était plus punk, mais aussi très hétéro. Ces dernières années, le lieu est identifié comme un espace LGBT, c’est ce qui a fait que j'y suis restée. Ici, je lutte pour ma vie en même temps que pour celle des autres » raconte Nakari.

31 octobre 2024, Albuquerque. Après de longues heures à patienter dans le froid, on peut enfin assister au « moumoute show » du candidat républicain. C’est édifiant. Il faut entendre un discours de Trump en entier pour comprendre à quel point sa rhétorique est pauvre et répétitive. Les réseaux sociaux et les médias n’en garderont que les points saillants qui, le temps d’un meeting, sont martelés jusqu’à l’absurde. Pas de surprise : dès les premières secondes, il s’attaque aux migrants — « gang members », « criminals », « drugs addicts » — et à l’incurie des démocrates qui pratiqueraient une politique d’« open borders », laissant entrer les pires délinquants que des pays comme le Venezuela ou le Congo, ces scélérats, déverseraient à dessein. Cette obsession frontalière fait partie des quelques thèmes qui reviennent en boucle. Autre moteur à envolées, sa rivale Kamala, « encore plus malhonnête que l’était Hillary », au « QI tout petit », « stupide comme une pierre ». Quant aux journalistes filmant sa prestation depuis une tribune faisant face à la scène, ils sont régulièrement admonestés pour leur malhonnêteté et hués par la foule. Se glissent aussi quelques considérations sur le prix de l’essence qu’il fera baisser, sur un pays cassé qu’il va « réparer », et la machine repart à zéro. Cette rengaine finit même par fatiguer certains de ses supporters. Bien sûr, des « USA USA USA ! » et « Trump Trump Trump ! » ponctuent les saillies du candidat, tandis que l’écoute collective de God Bless America semble susciter une émotion viscérale et sincère dans les rangées. Mais on note également des personnes endormies sur leurs chaises et d’autres pliant bagage avant la fin pour éviter les embouteillages. Une fois ses quelques lubies éructées, faute de fond, voire de talent à tenir la foule sur la longueur, le vrai Trump semble perdre de son magnétisme. Sa spécialité, les petites pastilles haineuses, agrafées les unes aux autres à la va comme je te pousse, tombent finalement un peu à plat, quand les flottements de son discours ne s’attardent pas mollement dans l’air comme des papillons ivres.

Armés d’une sono crachant un vigoureux morceau qui scande « fuck Donald Trump » et d’un grand drapeau « Antifascist Action », ils sont une poignée, jeunes et volubiles, postés à la sortie du meeting de Trump. Ils semblent ne pas trop craindre les militants trumpistes qu'ils sont venus défier et qui défilent en masse devant eux. C’est une gageure, tant les personnes que nous avons croisées lors de ce meeting avaient quelque chose de faisaient flipper, des conspirationnistes les plus délirants aux white-trash vénères les plus costauds. Quelques petits groupes se détachent, les interpellent, des insultes s'échangent, mais nos camarades se marrent allègrement. Le but de leur présence ? Rappeler que le Nouveau-Mexique n’est pas une terre conservatrice. Pas faux : le 5 novembre, Kamala Harris y remportera le vote des cinq grands électeurs associés à l’État. Cela ne suffira malheureusement pas à endiguer le raz-de-marée…

« Cameroun, Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique. » En attendant d’être pris en charge par la Border Patrol, Abou énumère soigneusement les différentes étapes de son impressionnant périple depuis le Cameroun. Menacé de mort dans son pays pour son militantisme, emprisonné plusieurs fois, battu, il est convaincu d’obtenir l’asile politique ici et rejoint le véhicule de la police frontalière en souriant. En ce matin de novembre, d’autres jeunes hommes issus d’Afrique subsaharienne viennent de franchir la frontière. Il y a notamment deux frères qui viennent du Congo, dont Prince, qui explique : « On a fui en catastrophe parce que notre vie était menacée. Et quand on a obtenu des visas pour le Brésil on n’a pas hésité. » Le voyage a été terrible, notamment au Mexique où comme d’autres ils ont été séquestrés par les cartels contre rançon. « Mon frère a été traumatisé par l’épisode », lâche Prince, qui se réjouit qu’ils aient atteint leur but et que leurs parents n’aient plus « la boule au ventre » concernant leur destin. Lui aussi est convaincu d’obtenir l’asile politique, tant leur demande lui semble légitime : « Nous ne sommes pas des migrants économiques, nous sommes là parce que nous avons été persécutés et étions en danger de mort. »

C’est un endroit paumé dans le désert, au sud de l'Arizona. Ici, le mur s’arrête abruptement, ce qui en fait un lieu de passage privilégié. Certains exilés y attendent de se faire cueillir par la Border Patrol en espérant être régularisés. Ce n’est pas le cas de Bernardo, qui vient d’un état pauvre, le Puebla, et explique être en quête de son « rêve américain ». S’il tente la traversée de façon illégale, c’est parce qu’ « il n’y a pas d’asile politique en ce moment pour les Mexicains ». Lui qui veut échapper aux ravages de la « délinquance organisée » dans son pays estime que ce tour de vis est lié aux élections à venir. En attendant, il se prépare à la longue marche qui l’attend une fois la frontière franchie. Le mur, il le trouve « horrible », synonyme de danger au sens où il le force à affronter le froid, la faim, le danger des animaux dans le désert. Le trentenaire, déterminé, le répète : il est là pour accomplir son rêve.

Tous les six sont âgés de 19 ans, ont quitté le Guatemala et viennent juste d'arriver aux États-Unis. Quand on leur demande s'ils ont fait la route ensemble, l'un d'eux nous répond qu'ils se sont rencontrés « dans une prison », deux semaines auparavant. Alors qu’ils étaient séquestrés par un gang au Mexique, leurs familles ont dû payer 20 000 dollars par tête pour les libérer. Ils ont passé de longues semaines dans ces geôles, où ils ont failli mourir de faim. Ils attendent désormais le véhicule de la Border Patrol qui les mènera dans un lieu où ils pourront demander l’asile. Comme la plupart des exilés venus d'Amérique centrale, il leur sera très certainement refusé et ils seront reconduit à la frontière du Mexique. Retour à la case départ. À ceci près que leurs familles, qu'ils étaient partis pour aider, sont ruinées. « Quand je vois le mur, je pense aux rêves des gens qui se brisent dessus », nous dit l'un d'entre eux.

Trois jours à peine après son arrivée, Jackson cherche du travail. Comme d'autres personnes, la plupart immigrées, il attend sur le bord de la 10e Avenue, à Tucson. Son voyage depuis le Venezuela a duré sept mois, il est épuisé, mais ce n'est pas le moment de se reposer. Des membres du Josefina Ahumada Worker Center l'ont informé de ses droits et interviendront si son futur patron ne le paie pas. Un coup de main bienvenu. Bientôt, un pick-up s'arrête pour l'entraîner vers une mission dans le bâtiment. À la fin de la journée, Jackson pourra commencer à réaliser son rêve américain : envoyer quelques sous à sa famille, restée au pays.

Judy et Bob sont des bénévoles de l'organisation The Samaritans, basée à Tucson en Arizona. Il est midi et ils réapprovisionnent un point d'eau dans le désert après une nuit chargée. Ils ont quitté la ville à 4 heures du matin pour rejoindre un campement installé sur un point de passage frontalier où ils ont offert eau, nourriture et conseils juridiques à des personnes exilées, avant qu'elles ne soient embarquées par la Border Patrol. Comme No more Deaths et de nombreuses organisations de la région, The Samaritans s'inscrit dans la lignée du Sanctuary Movement, lancé dans les années 1980 par le révérend John Fife. Très à gauche, ce prêtre avait alors annoncé que son église deviendrait un "sanctuaire" pour les Centraméricains affluant dans la région. Il fut suivi par de nombreux militants, religieux ou non. L'omniprésence de l’Église dans les actions contre la frontière aux États-Unis est parfois déroutante. Mais tout n’est pas que charité chrétienne. Ainsi de la nonne Judy, qui a une sacrée réputation : « Elle va tellement loin vis-à-vis des lois, que parfois, on se dit c'est pas possible, elle se fout de tout, elle ne croit pas en Dieu !

», nous confie ainsi une camarade anarchiste.

Sur la longue route des exilés, quelques lieux font office d’endroits où souffler. Le Centro de Atención Al Migrante (CAME) d’Agua Prieta en est un bon exemple. Une grande fresque sur sa façade annonce la couleur, mêlant messages de bienvenue et descriptions picturales des terribles obstacles rencontrés sur le chemin, la mort en embuscade. Une employée de CAME, Perla, vitupère contre Trump, représenté en démon sur une autre fresque à l’intérieur du refuge, tandis que « Jésus s’oppose aux maltraitances subies par les personnes en migrations ». Derrière le discours religieux, tant croisé chez les personnes aidant les exilés des deux côtés du mur, cette évidence que la frontière militarisée est une aberration. Elle explique que sa fille de neuf ans comprend mieux les conséquences néfastes du mur que les politiciens qui hérissent les frontières de barbelés. Pour Perla, il suffit de rencontrer les familles qui atterrissent ici pour comprendre que la narration générale les concernant est complètement absurde. « Le mur le plus dur est celui que les gens ont à l’intérieur de la tête », lâche-t-elle, un brin désabusée.

Keoki traverse la route en face de sa maison, pour nous montrer l'endroit où il voit régulièrement des personnes qui tentent le passage, équipées d'échelles et de harnais. Il vit à Agua Prieta, une petite ville mexicaine d’environ 100 000 habitants, située à l’ombre du mur la séparant de sa voisine états-unienne Douglas, dans l'Arizona. Selon Keoki, qui y a longtemps officié comme journaliste, la plupart des commerces ici servent à blanchir l’argent de la drogue, la ville étant, selon ses termes, « sous stéroïdes ». Arrivé à Agua Prieta en 1986, il a écrit sur la découverte, en 1989, du premier tunnel servant à faire passer de la cocaïne aux États-Unis, marquant l’essor du célèbre boss du cartel de Sinaloa, El Chapo Guzman. Aujourd’hui c'est le Fentanyl, puissant et meurtrier opiacé, qui traverse la frontière par des camions. « Personne ne passe ici sans l’aval du cartel », explique Keoki, décrivant la corruption de la police aux frontières par les passeurs affiliés. Il conclut : « Les seuls à pâtir du mur sont les exilés. »

Il est 8 heures et le soleil se lève sur le mont San Cristo Rey qui surplombe la ville d'El Paso, au Texas. Situé pile sur la frontière avec le Mexique, c'est un point de passage pour les personnes qui tentent d'atteindre le sol américain. Nous suivons ce groupe au loin, guidés par Kate, militante à la frontière depuis 15 ans, pour aller déposer des bouteilles d’eau au bord du chemin, à destination des exilé·es. Ce geste simple est répété par de nombreux collectifs tout au long de la frontière, dans les endroits où le mur s'efface pour laisser place à une autre barrière meurtrière : le désert. Parmi eux, No More Deaths, une organisation dont les militants, en dehors d'agir sur le plan humanitaire, effectuent un important travail de recension. Sur leur site, une carte interactive décompte les morts liées au passage dans la région d'El Paso entre 2008 et 2023. Leur nombre augmente de façon exponentielle ces dernières années : 12 morts en 2017 contre 139 en 2023.

« Quand tu vis dans une ville où tu entends en permanence le son des hélicos, forcément, la peur s'immisce en toi » lâche Kate alors qu'un de ces engins passe justement au-dessus de nos têtes. « Le plus incompréhensible, ajoute-t-elle, c'est tout l'argent que l'État investit là-dedans alors que notre système de santé est en déliquescence. » À quelques kilomètres de nous, au-dessus du désert, une forme blanche flotte dans les airs. Il s'agit d'un des six dirigeables à enveloppe souple, équipés de caméras vidéos high tech et survolant la région : le blimp. Cette opération de surveillance coûte 30 millions de dollars par an, directement versés par l’État à des boites privées. C'est qu'à la tête du Texas, on trouve un sacré spécimen : le gouverneur Greg Abbott. On notera chez ce personnage une sorte de fétichisme pour les barbelés concertinas (pourvus de lames de rasoir), dont il orne des bouées posées en travers du Rio grande. Depuis 2021, il en a aussi fait installer des centaines de kilomètres sur la terre ferme, à la frontière, mais également entre le Texas et le Nouveau Mexique, rendant le passage à l'intérieur même des États-Unis particulièrement risqué. Même si le gouvernement fédéral lui tombe régulièrement dessus1, pointant l'illégalité de ses installations, Abbott continue de disséminer des gadgets assassins sur ses terres, comme le ferait un gamin psychopathe avec des Playmobils sur un plancher. Reste à savoir jusqu'où son imagination — et l'argent public — va pouvoir le porter. Sans doute aussi loin que vivra le business de la sécurité, les frontières servant de laboratoire d'expérimentation, d'innovation, et de contrôle des foules2.

Traverser le pont international qui relie le centre d'El Paso (États-Unis) et celui de Ciudad Juarez (Mexique) prend cinq minutes. On passe à pied, au-dessus de la muraille, sans aucun contrôle. En sens inverse, c'est une autre histoire. Les personnes munies d'un passeport répondent aux questions des agents du Service des douanes et de la protection des frontières, le CBP, avec plus ou moins de facilité en fonction de leur faciès. Les autres, attendant des heures dans une file qui s'étale en longueur, ce sont des personnes en exil qui, munies de l'application CBP One, essaient d'entrer légalement sur le territoire. Rendue obligatoire par Biden en 2023, cette « innovation » est aujourd'hui l'unique moyen de faire sa demande d'asile. Une pratique vivement dénoncée par un rapport d'Amnesty international publié en mai 2024. Celui-ci pointe l'accès difficile aux technologies, les limites linguistiques (l'application n'est traduite qu'en anglais, espagnol et créole haïtien), et les inquiétudes suscitées par les usages de la reconnaissance faciale et du suivi GPS. Mais surtout, la démarche suppose de se présenter à un point d’entrée en ayant obtenu un rendez-vous préalable. Or, ceux-ci sont accordés de façon aléatoire. Résultat ? Les personnes attendent ces rendez-vous, coincées au Mexique, souvent pendant de longs mois. La précarité et l'incertitude dans lesquelles elles se trouvent les exposent à des situations dangereuses et les poussent souvent à tenter le passage par d'autres moyens, bien plus risqués.

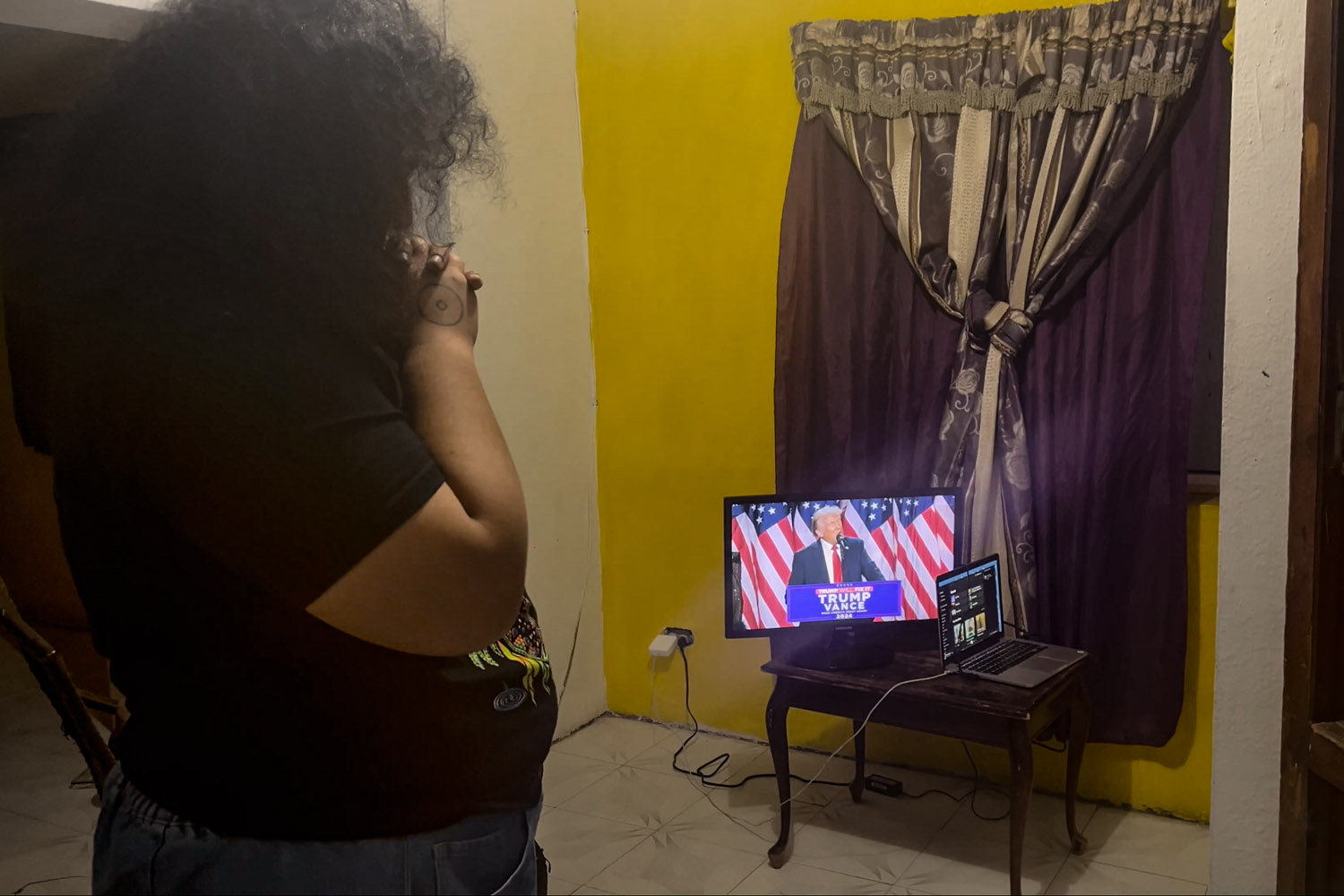

Dehors, le soir des élections, on est une petite bande à se retrouver du côté de Juarez, dans une maison squattée de la rue Columbiana. Kate arrive en pick-up depuis El Paso. Gero et ses copains débarquent à pied. Felina, une habitante des lieux, installe un écran pour suivre les résultats en direct. Le volume des discussions baisse peu à peu tandis que l’on regarde la carte des États-Unis se couvrir d'une couleur rouge qui n'évoque en rien la sociale. Personne ne s'attendait à un lendemain qui chante, mais personne ne s'attendait non plus à ce que Trump s'impose aussi clairement. « Regardez ! On est remercié dès les premières phrases », s'écrie Félina, debout devant l'écran, alors que le despote se lance dans un discours et tape directement sur les étrangers. Cette jeune femme trans âgée d’une trentaine d’années est prof d'anglais. La langue de l'impérialisme, elle l'a apprise à la source, lorsqu'elle travaillait aux États-Unis « sur des chantiers où tout le monde s'appelait Juan

et où je ne savais pas planter un clou », déconne-t-elle. Félina a cette façon bien à elle de se marrer de tout. « C'est le style mexicain, nous dit-elle, on rit pour ne pas pleurer. » Il n'empêche, une fois ce discours terminé, les larmes lui montent aux yeux. « I need a drink », lance Kate, les sourcils relevés. Alors on débouche une bouteille et on trinque comme une promesse : Piedra y camino3.

- Exemple : Abbott a adopté une loi criminalisant l’entrée des migrants au Texas, avec jusqu’à 20 ans d’emprisonnement en cas de « récidive ». Celle-ci a été retoquée par la Cour suprême en mars dernier.[↩]

- À propos du business de la sécurité, se reporter notamment aux ouvrages de Mathieu Rigouste. Ici son dernier bouquin : La police du futur. Le marché de la violence et ce qui lui résiste, Éditions 10/18, 2022.[↩]

- Signifiant « Pierre et chemin », Piedra y Camino est une chanson de Mercedes Sosa, chanteuse argentine très populaire dans toute l’Amérique latine.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Sabrina Melenotte : « Au Mexique, compter les mort·es, chercher les disparu·es », novembre 2024

☰ Lire notre entretien avec Émilien Bernard : « Lutter contre l’effacement des visages et des histoires », février 2024

☰ Lire notre article « Entre Belgique et Angleterre, un campement d’exil », Julie Schyns, octobre 2020

☰ Lire notre article « Italie-France : passer la frontière », Sana Sbouai, décembre 2017

☰ Lire notre article « Se souvenir de la frontière », Maya Mihindou, juin 2017