Entretien inédit pour le site de Ballast

Enki Bilal, c’est une couleur qui nous vient d’abord à l’esprit : le bleu. C’est aussi une trentaine d’albums de bande dessinée, trois films, des clips et des spectacles. À la fin des années 1990, l’avenir que ce fils exilé de la Yougoslavie donnait à voir s’avançait sous la coupe d’une organisation terroriste mondialisée ; une décennie plus tard, avec sa trilogie Coup de sang, la Terre était en proie à un dérèglement climatique global ; en 2017, il conduisait son lecteur dans un avenir proche marqué par la disparition de toutes les sources numériques planétaires. Passé, présent et futur se télescopent continuellement sous ses crayons ; nous le retrouvons à Marseille, un bonnet vissé sur la tête.

Vous avez un jour parlé d’une « déchirure » qui a marqué votre enfance. Quelle place a‑t-elle occupé ensuite, au regard de l’importance que vous accordez à la mémoire ?

Cette déchirure est un élément essentiel. Elle est comme le détonateur qui explique cette propension que j’ai à toujours aborder, même sans le vouloir, la question de la mémoire. Cette déchirure s’est déroulée à l’âge de 9 ans. Je savais qu’un jour je devrai partir pour rejoindre mon père, qui était à Paris. Lorsque c’est arrivé, ça a été une rupture, une confrontation à la réalité qui a été brutale. Le départ a été précipité — un départ pour un pays que je ne connaissais pas et qui me paraissait terriblement immense. Et une culture, française, qui m’était totalement étrangère. Belgrade-Paris, ce n’est pourtant pas si loin, mais je peux encore m’en rappeler : ça a été un voyage de près de 42 heures de train. Les deux tiers du trajet se sont passés au ralenti, sur le territoire yougoslave, mais une fois arrivé en Italie ça s’est accéléré, jusqu’à Paris… J’avais dans mes bagages toute la mémoire de mon enfance, celle de ma Yougoslavie. C’est en perdant quelque chose qu’on prend conscience de son importance. Quitter ce lieu qui se transforme sous vos yeux en passé, ça marque au fer rouge. Ce sont des faits qui impriment les mémoires et donc, inconsciemment, peut-être que ces traumatismes resurgissent. Malgré moi. Évidemment, il y a des événements bien plus dramatiques que cet épisode de ma vie, il y a de nombreuses histoires, de vies, d’enfants trimballés, exilés — ne parlons pas des guerres. Mon travail ne se limite donc pas qu’à ma mémoire personnelle, il est aussi un écho à celle des Hommes en général, à l’Histoire. Je n’avais pas fait forcément ce lien, mais, au regard de votre question, il vrai que la mémoire est ce quelque chose qui colle au basques des humains…

Vous avez évoqué le souvenir, ou plutôt l’image, de Belgrade aux murs criblés. Quelles sont les autres traces que vous a laissé cette période ?

« J’avais dans mes bagages toute la mémoire de mon enfance, celle de ma Yougoslavie. »

Je me rappelle d’un pays joyeux, même gai. Ça a été une enfance plutôt heureuse et souriante. Mais en trame de fond, il y avait cette absence du père qui était… (il cherche ses mots) comme un voile. Une absence qui se révélait, se faisait jour dans les marques d’inquiétudes de ma mère : elle, seule, perdue avec ses deux enfants dans cette ville qu’est Belgrade. Néanmoins, de ce dont je me souviens, il y avait cette sensation d’une société vraiment solidaire. Peut-être parce que la guerre approchait : elle n’était plus loin — je suis né en 1951 — et on pouvait déjà la sentir approcher. Il y avait aussi la figure de Tito, érigée en héros, en vainqueur du nazisme dans les Balkans ; il a réussi à faire ce consensus un peu inattendu et a gagné une stature internationale.

Son non-alignement aussi…

Oui. Le non-alignement vis-à-vis de l’URSS, et l’autogestion qui commençait à fasciner les Occidentaux, et en particulier les socialistes — comme Rocard, par exemple. Tous ces points positifs, cet optimisme recouvraient le fait que, tout en même temps, Tito était un dictateur qui mettait en prison ses opposants les plus radicaux. Mais dans mes souvenirs, ça ne se sentait pas vraiment. Dans l’air du temps il y avait plutôt comme une forme d’harmonie, d’apaisement. Pour moi, en tout cas, à part cette histoire personnelle, familiale, le fait d’être coupé du père, cette période a construit un souvenir agréable. Tito était un personnage plutôt malin. Il avait laissé les blessures, les stigmates que la guerre contre les nazis avait gravées sur Belgrade. Il n’a pas ravalé les façades, il n’a pas reconstruit, ni effacé les traces : au contraire, il voulait les montrer afin que le passé reste toujours présent. Il faut se rendre compte que Belgrade n’est pas une très grande ville comparée à Paris. Et lorsqu’il y avait des visites de dirigeants étrangers, ça ne passait pas inaperçu. Il y avait comme une sorte de ballet de drapeaux étrangers en permanence. Nombre de pays que je ne connaissais pas — des pays africains et des gouvernements non-alignés — défilaient régulièrement. Et d’autres, de temps à autres, sans doute « plus importants », disons. Dans cette ville criblée de balles, comme une sorte de vitrine… C’était de l’ordre de la communication : la ville devenait un moyen de propagande pour Tito. Il était fier de montrer qu’elle avait souffert, certes, mais que grâce à lui les Balkans avaient gagné.

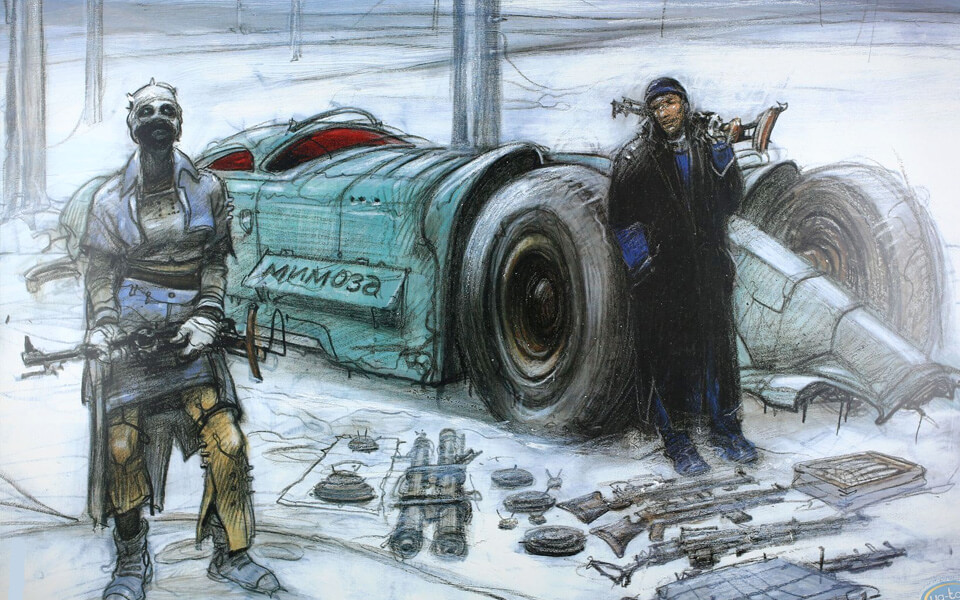

Illustration d'Enki Bilal

La Yougoslavie de Tito avait malgré tout rendu possible la cohabitation des différentes communautés. Ce qu’il disait ainsi : « La Yougoslavie a six Républiques, cinq nations, quatre langues, trois religions, deux alphabets et un seul parti. »

La Yougoslavie que j’aime était celle du métissage, oui. Il aurait été bien qu’elle puisse continuer. On y voyait des populations de Bosnie qui étaient musulmanes et buvaient de l’alcool sans que ça n’enlève rien à leur foi, des Serbes orthodoxes, des Croates catholiques… Tout ça fonctionnait très bien. Et en une fraction de seconde, tout a basculé. Le voisin avec lequel on buvait la veille, avec qui on s’embrassait ou s’engueulait pour un match de foot, a pris le lendemain son fusil pour tirer sur le camarade d’hier. Le communautarisme, je m’en méfie comme de la peste : c’est littéralement une gangrène. C’est une folie humaine terriblement dangereuse. Ceux qui y travaillent sont soit des irresponsables, soit très limités intellectuellement — il y en a apparemment beaucoup en ce moment. Donc le métissage et le multiculturalisme, j’y suis évidemment favorable.

Vous êtes vous-même né d’un père ottoman et d’une mère tchèque, et vous êtes français. Comment cette identité multiple s’imbrique-t-elle dans cette mémoire ?

Identité et mémoire cheminent ensemble. La mémoire des expériences, de ce que l’on vit, constitue l’individu. Ma mémoire est européenne et balkanique ; cette multiplicité est une richesse — c’est en tout cas comme ça que je l’ai vécue. Le danger, ce serait d’oublier cette possibilité de richesse.

Dans votre Tétralogie du monstre, le lecteur fait face à l’hypermnésie. Au contraire, dans Tykho Moon, c’est l’amnésie. Encore la mémoire ! Elle traverse votre œuvre comme une maladie incurable…

« Je me suis donc posé la question de savoir ce qui se passerait si ces machines-mémoire s’arrêtaient. Que deviendrions-nous ? »

La Tétralogie du monstre, c’était un choix affirmé et assumé : la mémoire en était le fil conducteur. Le texte commence par « J’ai 18 jours, I remember. » C’est en écho à Perec, mais légèrement troublé car j’ai choisi d’utiliser la langue anglaise. « Je me souviens des premières secondes de ma vie. » Cette proposition est une aberration totale, purement fictionnelle ! L’hypermnésie du personnage est effectivement presque comme une maladie, mais elle est avant tout une figure poétique : dans de telles proportions, nous sortons totalement du réel. Cette mémoire devient une sorte d’objet de fascination, de rêverie. Mais ces souvenirs sont également le point de départ qui m’a permis de bâtir un récit rétrospectif sur la réalité de la guerre qui venait de démarrer en Yougoslavie. Ce conflit a éclaté au moment où je créais cet album dans les années 1995 : la mémoire y est comme un porte-drapeau. Mais ce récit, projeté dans un avenir proche, est aussi une sorte de signal d’alarme, notamment sur l’obscurantisme religieux à venir. Ces conflits religieux n’ont jamais vraiment été pointés quant à l’éclatement de la Yougoslavie ; cet aspect a été passé sous silence, alors que, d’emblée, ça faisait partie de cette guerre. Comme si ça dérangeait déjà, comme si, dès cette époque, il était impossible de l’évoquer. Mais avec Bug, c’est plus étonnant : je ne m’en suis rendu compte qu’au fil de l’écriture, de la présence de cette mémoire.

Comment est née cette écriture ?

Comme tout un chacun, j’ai eu des ennuis avec mon smartphone. Je vois que le vôtre a l’air d’avoir vécu ! Ces petits objets sont une externalisation de notre mémoire. Je me suis donc posé la question de savoir ce qui se passerait si ces machines-mémoire s’arrêtaient. Que deviendrions-nous ? Très rapidement, je me suis rendu compte que ce serait tout simplement le chaos — quelque chose de terrifiant. En une fraction de seconde ce mot m’apparaît : « bug ». Avec ses deux occurrences, à la fois comme erreur-système en informatique, et comme « insecte » ou comme « virus », en anglais. Cette anomalie, ce corps étranger, cet « alien ». D’alien à extra-terrestre m’apparaît alors la planète Mars. Si on se réfère aux prospectives de Tesla, Mars en 2040, c’est plausible — donc l’histoire allait se dérouler dans ce futur proche. Je saute comme ça d’une idée à l’autre et très vite un synopsis prend forme dans ma tête. Le personnage principal va revenir de la planète Mars avec cet alien, cet insecte, et il hérite de toute cette mémoire virtuelle qui a disparu à cause de ce bug : il va l’incarner au sens littéral du terme. Ça y est, on y est, je tiens quelque chose. C’est comme ça que l’écriture du scénario s’est opérée. En retournant cette histoire dans ma tête, je me dis toujours que c’est tout de même bizarre que personne n’ait pensé à traiter ce sujet. Je songe en particulier au États-Unis, très productifs avec toutes leurs séries prospectivistes. Mais personne. Ni là-bas, ni chez les Anglais, encore moins en France. J’étais sidéré. Je commence à me mettre sur l’album, à développer ce qui n’était qu’un pitch — moi qui n’avais jamais vraiment su faire ça auparavant, là, j’en ai créé un, imparable, en deux ou trois lignes. Et ce n’est que plus tard, au cours de l’écriture, donc, que je me rends compte : c’est une histoire qui tourne autour de la mémoire ! (rires)

Cyrille Choupas | Ballast

Paradoxalement, plusieurs de vos récits se déroulent dans le futur mais traitent du passé. Et le présent où ceux-ci s’ancrent est truffé d’anachronismes — comme un croisement. Comment articulez-vous ces strates de temps ?

En tant qu’artiste, ces temporalités sont extrêmement liées. Comme intriquées. Pour l’historien, son regard est particulier car tourné vers le passé mais, paradoxalement, il ne peut avoir concrètement les pieds dedans : il est toujours dans un en-dehors. Le journaliste, lui, est ancré dans le présent. Il peut se poser des questions sur l’avenir mais ne peut pas spéculer sur le futur car il s’appuie sur des faits. Il ne peut aller au delà de cette limite qu’est le réel car il se doit de vérifier ses sources — et il est impossible de vérifier des faits qui ne sont pas encore arrivés… Le prospectiviste ne regarde, ne spécule qu’au devant. La position de l’artiste est à la frontière de ces trois temporalités, de ces trois regards : il dépasse les limites de ces champs clos. Il les fait se télescoper dans le prisme de sa vision afin d’observer et reconstruire le monde. Il est un « voyeur » — je ne parle pas de perversion, ni de voyance en tant que visionnaire, mais de voyeur dans le sens de : voilà ce que je peux observer. Cette vision, qui est à cet « entre-trois », est ce qui m’a permis de bâtir le récit du Sommeil du monstre. Je m’étais nourri de ce que j’avais pu voir et lire concernant les Taliban en Afghanistan. Des ces reportages et ces articles, j’ai perçu des personnes très cultivées, solides et intelligentes, dont le but était de soumettre à leur idéologie leur population — et notamment les femmes. Je me suis dit : « Ils vont aller très loin dans le sombre, voire dans l’obscur. » J’ai eu cette vision d’un obscurantisme religieux totalitaire. C’est ainsi que le Sommeil du monstre prend comme point de départ l’Histoire, celle de la balkanisation de la Yougoslavie, mais que le récit s’ouvre sur une autre perspective, une prospective qui se nourrit de faits : l’obscurantisme religieux.

Le personnage principal de Tykho Moon a quant à lui besoin de faire table rase de son passé pour continuer à vivre. Comme un droit à l’oubli. La mémoire peut devenir un problème ?

« Je me suis toujours senti de gauche, même si, aujourd’hui, dans les partis qui s’en revendiquent, je ne reconnais plus rien de ses valeurs. »

Pour Cameron Obbs, le protagoniste de Bug, ça va devenir un problème aussi. Tout savoir, ça devient évidemment problématique. Trop de mémoire est infernal : il y a une nécessité de l’oubli pour avancer. Pour le personnage de Nike Hasfeld, dans la Tétralogie des monstres, même si il avait des douleurs, des problèmes physiques et des stigmates, cette anormalité, cette hypermnésie, il la contrôlait. Alors que dans Bug, où je n’en suis qu’au second tome — je ne pourrai pas le finir en trois opus, il en faudra au moins cinq —, il faut que le personnage soit à un moment donné confronté à cette omniprésence de ce tout, à cette omniscience. Est-ce qu’il ne sera pas tenté aussi par l’usage de ce pouvoir ? Ne va-t-il pas disjoncter et vouloir jouir de cette toute-puissance ?

Vous mentionnez le « pouvoir » ; parlons donc de politique. Dans vos premiers albums, le communisme est une toile de fond, un acteur presque invisible mais toujours là. Dans Bug, il y a une scène avec des « néomarxistes » qui apparaît presque comme une ouverture, un « possible ». Peut-être de la nostalgie ?

Je me suis toujours senti de gauche, même si, aujourd’hui, dans les partis qui s’en revendiquent, je ne reconnais plus rien de ses valeurs. Les gauches que nous avons sont consternantes. Mais pour vous répondre, je suis faussement indulgent avec les communistes. Il est vrai que j’avais une forme de fascination, de respect pour ces pays de l’Est que je sentais mal aimés, mal compris et mal connus en France. C’est un des effets de ce déchirement, de ce déplacement. En partant de Belgrade, j’ai ramené avec moi bien plus que les Balkans, j’ai ramené l’Europe de l’Est et donc tout ce qui était derrière le rideau de fer, y compris l’URSS. Je connaissais parfaitement qui était à la tête de ce pays, qui étaient Lénine, Staline et tous les dirigeants qui se sont succédé. Donc communiste, je ne l’ai jamais été car ce régime était très, trop dangereux — c’est le moins que l’on puisse dire. Mais, en même temps, j’étais agacé par la gauche française qui semblait ne pas vouloir voir, comme Sartre. Ça me gêne terriblement cette cécité volontaire, et ceci quel que soit le contexte. Actuellement, il y a de nombreuses personnes qui ne souhaitent pas voir ce qui se déroule sous nos yeux : c’est assez effrayant.

Acrylique d'Enki Bilal, Le sommeil du monstre

Je me suis toujours placé en dehors des courants militants ; je n’ai jamais milité parce que je considérais que mon champ d’action artistique suffisait à un engagement, à un point de vue qui devait se passer de tout lien affirmé avec un parti ou un groupe. C’était donc davantage une forme de sympathie culturelle et intellectuelle que politique. Une anecdote révélatrice : très vite, quand j’ai commencé à parler français, mes petit camarades confondaient allègrement Budapest, Bucarest et Belgrade. Comme si je confondais Bruxelles et Paris ! Les clichés se résumaient à « Ce sont les pays qui sont derrières le rideau de fer, il pleut tout le temps là-bas, il fait gris et froid ». Alors que non, Belgrade possède son climat continental et les étés sont bien plus agréables qu’à Paris. Il y neige vraiment en hiver, mais la vie est douce. Bref, une petite guerre sur les imaginaires se tramaient à l’époque. En réaction à ce regard très négatif et pavlovien, où les gens ne faisaient que répéter ce qu’on leur disait, j’ai défendu les pays de l’Est, y compris l’Union soviétique.

Dans La Trilogie Nikopol, on sent un changement : les modèles politiques deviennent équivalents. Qu’ils soient fascistes, staliniens, impérialistes, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Est-ce une nihilisation de votre regard politique ?

« L’homme augmenté est déjà dans les tuyaux. On y travaille. »

C’est juste. Et c’est encore plus lisible dans Bunker Palace Hôtel, mon premier film. Il mettait en scène une sorte de dictature fasciste de type Amérique du Sud, mais comme c’était tourné à Belgrade, et que mon style est plutôt tourné du côté des pays de l’Est, il y avait un mélange des genres. Du coup, les spectateurs étaient un peu perdus, ils ne savaient plus vraiment où l’action se déroulait car ces deux repères se télescopaient pour faire advenir un territoire atopique. Peu importe le lieu ou le régime : au final, c’est la mise en scène d’un pouvoir qui opprime, qui soumet une population à des diktats. Que ça prenne racine dans un régime communiste ou fasciste, le problème n’était pas là. Le problème est le pouvoir.

Même le pouvoir divin n’est pas en reste. Dans La Foire aux Immortels, les divinités ont tout les traits d’un fascisme en puissance, non ?

Mais ils sont humains, plus qu’humains en fin de compte. Donc oui ! C’était une peau de banane que je m’étais lancé avec ces dieux égyptiens… Car cette idée est née d’une manière totalement absurde. Pour l’écriture de mes scénarios, ça peut naître d’une manière très réfléchie, très rationnelle, mais, là, je ne me rappelle plus comment, je ne sais plus ; c’était un soir, j’avais sûrement bu un verre de trop, je me suis imaginé une pyramide au-dessus d’un Paris sous la coupe d’un régime fascisant. À l’époque je m’intéressais beaucoup, essentiellement par mes voyages, à l’Égypte ancienne. Je devais d’ailleurs revenir d’un voyage. J’étais fasciné par la représentation des dieux égyptiens : elles sont magnifiques, ces têtes animales et ces corps d’humains. Il y a une véritable poésie derrière. Bref, cette pyramide, là, au-dessus de Paris, qui reste dans les airs car elle est en panne de carburant : du grand n’importe quoi ! (rires) Le lendemain matin, je me réveille et j’y repense : je me dis que c’était une bonne idée, et je la garde. Donc pour revenir à votre question, il est évident que ces dieux égyptiens devaient basculer vers les humains, et non l’inverse, les humains vers les dieux. Ils descendent des cieux pour venir sur Terre, ils s’abaissent, s’incarnent — car ils ont été crées par les hommes : je ne suis pas dupe, hein ! (rires)

Des créatures mi-humain mi-animal dans Animal’z, des alliages mi-humain mi-machine, un bug où l’insecte est un mélange d’organique et de technologique : que signifie cette constante hybridité ?

C’est une seule et même thématique qui se développe de manière libre, et en même temps plausible. L’homme augmenté est déjà dans les tuyaux. On y travaille. Que ce soit la prothèse, la nanotechnologie, les artefacts, ces actions sur nos corps, ces mutations sont en cours. Dans le cadre d’une fable, on peut délirer et créer des choses excessives qui ont du sens : c’est une sorte de dérive de l’esprit.

Photographies de bannière et de vignette : Cyrille Choupas | Ballast

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Renaud Garcia : « La technologie est devenue l’objet d’un culte », juin 2019

☰ Lire notre entretien avec Bernard Stiegler : « Le capitalisme conduit à une automatisation généralisée », janvier 2019

☰ Lire notre entretien avec Alain Damasio : « Nous sommes tracés la moitié de notre temps éveillé », octobre 2017

☰ Lire notre entretien avec Wajdi Mouawad : « Je viens d’une histoire qui ne se raconte pas », mars 2017

☰ Lire notre article « Ne pas laisser de traces — récit d’exil », Soufyan Heutte, juillet 2016