Entretien inédit pour le site de Ballast

Un chercheur écrivit un jour, dans quelque Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, que l’homme penché sur la bête qu’il torture « n’entend plus les cris des animaux », « ne voit plus le sang qui coule », « ne voit que son idée et n’aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu’il veut découvrir ». C’était en 1865 et le ton n’était en rien à la critique : un froid constat, sinon une ode à la science. Les choses ont-elles réellement changé ? Audrey Jougla, auteure de Profession : animal de laboratoireet fondatrice de l’association Animal Testing, a enquêté durant plus d’un an, en caméra cachée. Elle sait, depuis, que les mots du philosophe américain James Rachels pèsent de tout leur poids : dès l’instant où un être sentient1 éprouve de la douleur, « nous avons alors les mêmes raisons de nous opposer à l’utilisation de lapins que de nous opposer à l’utilisation d’êtres humains ».

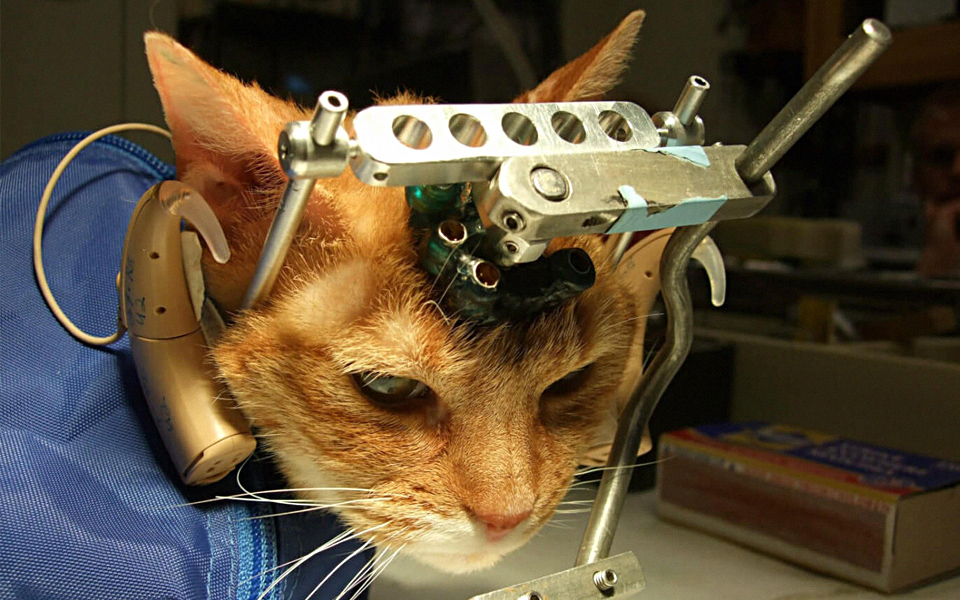

La souffrance des animaux de laboratoire est doublement invisibilisée. D’abord de manière très factuelle : il est peu probable que vous puissiez voir un jour un animal de laboratoire si vous ne travaillez pas vous-même au sein d’un laboratoire pratiquant des expériences. Ensuite, de manière intellectuelle : il est difficile de remettre en question l’autorité et l’expertise d’une communauté scientifique qui martèle que si l’on pratique ces expériences, c’est parce que nous n’avons pas d’autres choix. Sinon, pourquoi le ferait-on ? Renvoyer systématiquement le citoyen à son statut d’ignorant est une manière de ne pas lui permettre d’avoir un droit de regard sur ce qui se fait et cantonner la décision au sein de ceux qui sont bien souvent juges et parties.

Le « mal nécessaire », dites-vous, est un argument « formule magique ».

« La nécessité, brandie comme un paravent à toute discussion, disparaît bien souvent dès que l’on creuse les motifs des expériences. »

En effet, justifier une pratique immorale en invoquant cet argument du non-choix et de la nécessité évite tout questionnement. Or les questions dérangeantes ne manquent pas. Par exemple : pourquoi la directive européenne réserve-t-elle la catégorie des expériences « strictement nécessaires à la santé humaine » aux primates ? Pourquoi ne pas appliquer cette restriction à tous les animaux, alors, si l’on parle de nécessité stricte en permanence ? De même, pourquoi ne pas évoquer les expériences redondantes menées à cause de la concurrence des laboratoires privés ? Pourquoi ne pas mutualiser les résultats, comme c’est le cas pour les essais cliniques (c’est-à-dire ceux sur l’humain) ? La nécessité, brandie comme un paravent à toute discussion, disparaît bien souvent dès que l’on creuse les motifs des expériences. Enfin, comme le soulignait Hannah Arendt, dans Responsabilité et jugement : « La faiblesse de l’argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu’ils ont choisi le mal. » Et c’est ainsi que l’on en vient à justifier des pratiques iniques. Il serait confortable de penser que nous n’avons pas le choix, mais ce n’est pas le cas.

Certains opposants à l’expérimentation animale estiment que celle-ci est défaillante scientifiquement car, par exemple, « les humains ne sont pas des rats de 70 kilos ». Cela implique qu’elle pourrait être légitime… si elle fonctionnait ! Pourquoi ne pas tout simplement assumer qu’il s’agit de morale la plus élémentaire ?

Questionner l’expérimentation animale pour des raisons scientifiques est important et complémentaire au combat éthique. Cela permet souvent de montrer au grand public qu’il n’y a pas d’un côté des sachants et de l’autre des ignorants, mais que, même sur le terrain scientifique, cette pratique mérite d’être interrogée. À mon sens, cette position est complémentaire de celle que nous tenons, pour des raisons morales. La finalité est la même : abolir cette cruauté. Mais certaines personnes seront plus sensibles au discours scientifique — simplement parce qu’il concerne directement leur santé et les risques que le modèle animal peut faire courir aux humains. Les cas des essais cliniques tragiques de Biotrial, en 2016, ou les victimes de la Dépakine, que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, a comptabilisées récemment, sont à ce titre directement liés aux failles du modèle animal. La presse ne fait malheureusement pas le lien.

[Animal Justice Project]

« Le changement, c’est le risque », vous confie un chercheur. L’association que vous avez créée, Animal Testing, dit « encourage[r] le développement d’une recherche efficace et moderne, sans cruauté envers animaux ». Quelles pistes concrètes existe-t-il ?

De nombreuses. Des méthodes de recherche sans animaux, dont les micro-organes, l’impression 4D de peau humaine, la reproduction de cornée humaine ou encore les organes sur puces, sont quelques exemples très prometteurs. Animal Testing n’a pas vocation à prendre la parole sur ce sujet : deux associations, Pro Anima et Antidote Europe, s’en chargent en France et nous renvoyons les curieux vers elles. Notre travail consiste à dire que ces méthodes existent et qu’elles ne sont malheureusement pas systématiquement utilisées — par manque de diffusion, par ignorance, par aversion au changement, entre autres… Alors que la directive européenne de 20102 l’impose. Le changement prend du temps, et les barrières financières, administratives et mentales sont fortes. Il n’existe pas de méthodes sans animaux pour tous les protocoles, mais, pour l’instant, nous aimerions déjà que celles qui existent soient utilisées. Nous souhaiterions également qu’un institut financé publiquement soit chargé de développer et d’encourager cette recherche sans cruauté en priorité. Vouloir l’abolition de la vivisection, c’est vouloir la fin du modèle archaïque de l’animal, c’est s’intéresser à l’innovation, l’audace créative, la médecine personnalisée, l’intelligence artificielle et à de nouveaux acteurs économiques (comme les start-ups qui développent ces méthodes sans animaux). Les partisans de la vivisection nous reprochent de vouloir cesser le progrès de la recherche ou d’être rétrogrades, alors que ce sont bien eux qui s’accrochent à une méthode archaïque.

Vous avez pu rencontrer le directeur d’une multinationale spécialisée dans l’expérimentation. Chose rare. Il vous a dit qu’il œuvrait « pour le bien de l’humanité » en vendant des animaux à des labos. En quoi consiste ce chantage « aux enfants cancéreux » que vous pointez ?

« N’oublions pas que pour chaque médicament disponible sur le marché, ce sont des animaux qui ont souffert en amont. »

C’est une ligne de défense émotionnelle — alors que ces acteurs sont les premiers à critiquer les défenseurs des animaux pour leur approche émotionnelle, justement. Or, il faut savoir que les cancers pédiatriques n’intéressent pas la recherche et développement des laboratoires, parce que ces maladies ne sont pas rentables. Dire que les laboratoires pharmaceutiques sont des philanthropes est séduisant… mais faux. Comme réduire la complexité de ce sujet à une équation simpliste de : « Une souris versus un enfant malade. » Cette équation n’existe pas. Curieusement, personne ne vous dira que l’on intoxique ou brûle des animaux pour des armes chimiques, des polluants agricoles, des pesticides ou des produits ménagers.

Pourquoi dites-vous que ces recherches ne profitent, de toute façon, pas « au plus grand nombre » ?

Parce que ce calcul n’existe pas : l’agenda des maladies et les priorités financières d’investissement de la recherche et développement ne se décident pas en fonction des malades ou de ce que l’humanité pourrait en tirer comme bénéfice futur. La santé est un commerce comme un autre — et la souffrance des animaux de laboratoire en fait partie. Je ne parle même pas des médicaments superflus (« inutiles ou dangereux », dont parle notamment le professeur Even) et de la surenchère de l’offre médicamenteuse qui gangrène nos sociétés. N’oublions pas que pour chaque médicament disponible sur le marché, ce sont des animaux qui ont souffert en amont.

Durant votre enquête, vous assumez à plusieurs reprises vos doutes : c’est honnête, mais sans doute démobilisateur. Pourquoi cette franchise ?

L’honnêteté intellectuelle est une valeur capitale lorsque l’on souhaite dénoncer les préjugés, voire les mensonges. Le journalisme comme la philosophie entraînent l’esprit critique et, si rien n’est plus inconfortable que le doute, il permet d’avancer : autant dans le raisonnement que dans les enquêtes. Quand j’ai commencé à militer, c’est la première question que je me suis posée quant aux militants : sont-ils honnêtes dans leurs propos ou tordent-ils la vérité ? Et s’ils le font, en ont-ils conscience ? Quel est leur niveau d’honnêteté et d’information ? Ces questions ne cessent de nous traverser aujourd’hui avec les bénévoles d’Animal Testing. Et les réponses importent souvent moins que les questions que l’on se pose ou que l’on pose à nos interlocuteurs. Le doute n’a rien de honteux, bien au contraire : je crois que c’est une preuve de courage intellectuel — tout comme le fait de reconnaître que l’on ne peut pas tout savoir sur un sujet aussi complexe et mouvant que l’expérimentation animale.

[DR]

Nous avions interviewé le cofondateur du Front de libération des animaux, qui a passé neuf années de sa vie en prison pour avoir eu recours à la « violence », notamment dans le cadre de la lutte contre la vivisection. Il milite à présent pour l’éducation. Faut-il rester dans le cadre de la loi pour faire avancer les choses ?

Non. Je pense que tous les moyens sont complémentaires. La lenteur du changement est telle, et le manque de moyens tellement aberrant par rapport, par exemple, à ceux des lobbies que nous dénonçons, que tous les moyens d’action sont à mon sens justifiés — tant qu’il n’y a pas de violence à l’égard de l’humain. Animal Testing est une association abolitionniste et radicale qui soutient tous les actes de dénonciation et de lutte contre la violence faite aux animaux. Nous approuvons notamment les blocages d’abattoirs menés par 269 Life Libération Animale. En revanche, nous sommes intransigeants sur le pacifisme : pas de haine ni de violence envers l’humain.

Vous avancez que la base militante de la cause animale « provient majoritairement d’une classe sociale dominée » : « on » répète partout, pourtant, qu’il s’agirait d’une lutte de privilégiés !

« Tous les moyens d’action sont à mon sens justifiés — tant qu’il n’y a pas de violence à l’égard de l’humain. »

Il y aurait beaucoup à dire sur la sociologie du militantisme de la cause animale… Mais, oui, je crois que l’empathie éprouvée à l’égard des animaux provient souvent d’une identification à leurs souffrances et leur silence. L’oppression, qui peut être sociale, et la violence, physique ou psychologique, subies au cours de sa vie, traversent souvent les défenseurs des animaux.

Vous expliquez que la seule chose qui permet de légitimer l’ensemble de cette chaîne est le spécisme. Est-il possible d’imaginer, à plus ou moins long terme, l’interdiction des expériences sur l’ensemble des animaux ?

Mais c’est plus qu’envisageable : c’est une certitude. La directive européenne de 2010 mentionne très clairement cet objectif. Ce sera gradué : tout comme les grands singes sont exemptés des expériences dans l’Union européenne, les suivants sur la liste seront les autres primates, puis probablement les animaux jugés « de compagnie », comme les chiens, les chats… car le grand public y est plus réceptif. Les méthodes sans animaux vont simultanément s’améliorer et se diversifier, et existeront ensuite pour la totalité des protocoles, même ceux concernant la recherche neurologique. Claus Kronaus, de Doctors Against Animal Experiments Germany, est très optimiste et réaliste sur l’issue : à terme, les expériences seront interdites, ce n’est qu’une question de temps. Notre rôle est d’être des catalyseurs et de voir cela de notre vivant. C’est, en fait, mon rêve le plus cher.

- La sentience est la capacité pour un être vivant à ressentir de la souffrance et des émotions, à éprouver subjectivement le monde, à faire montre de volonté et de conscience (de façon relative en fonction des espèces). Elle n’est pas synonyme de sensibilité. Si un organisme végétal est sensible, un lapin, lui, est sentient.[↩]

- Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Martin Page : « Les animaux sont des individus », mai 2017

☰ Lire notre entretien Geoffrey Le Guilcher : « L’abattoir est une chaîne de tabous », avril 2017

☰ Lire notre entretien avec Les Cahiers antispécistes : « Sortir les animaux de la catégorie des marchandises », septembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Renan Larue : « Boucheries et poissonneries disparaîtront progressivement », mars 2016

☰ Lire notre entretien avec Ronnie Lee : « Mettre un terme à l’exploitation animale », janvier 2016