Texte inédit pour le site de Ballast

Où que l’on aille en France, ou presque, on les croise désormais sur notre chemin : des collages visant à dénoncer, en lettres capitales, les féminicides, les agressions sexuelles et sexistes, la domination masculine au quotidien. Une manière, pour les activistes anonymes qui les réalisent, de marquer l’espace public et l’esprit des passants et des passantes — au risque, la nuit tombée, de croiser les forces de l’ordre. L’une d’entre elles, impliquée au sein d’un collectif, raconte ici son expérience des collages. Sans ambition de généraliser ni de parler pour autrui, précise-t-elle. ☰ Par C.M.

Au pied du mur. C’est là qu’on1 s’est retrouvé·es. Entre le parvis d’une église et un transformateur électrique. Trois mètres d’un muret lisse, gris et pas tout à fait vierge : le support improvisé de la colère. Il n’en faut pas plus pour poser deux lignes de texte, 34 caractères, un demi-seau de colle à papier peint et une giclée de peinture rouge. Pas plus pour qu’un support devienne un soutien, une béquille. Les chiffres donnent le vertige : il faut trouver à s’adosser pour encaisser le choc, pour encaisser les coups. Ceux qu’on a pris, qu’on prendra toutes : les harcèlements, les insultes, les viols (conjugaux ou non), la misogynie, si pernicieuse que les femmes la subissent également de la part des femmes, et parfois aussi d’elles-mêmes, les entraves à l’épanouissement personnel fondées sur l’identité, le sexe, le genre. Les meurtres. « Des réformes avant qu’on soit mortes » : voilà ce qu’on — il me semble que c’est un cri commun — hurle, minuscules, au pied du mur, à un monde patriarcal et sexiste qui accepte, confortablement installé dans les privilèges de la masculinité et de la domination, que les femmes meurent. Au pied du mur, c’est là que nous resterons tous et toutes tant que nous accepterons que la moitié de la société opprime l’autre. Leurs murs sont des sommets d’injustices : autant s’y retrouver et préparer l’ascension.

« Les chiffres donnent le vertige : il faut trouver à s’adosser pour encaisser le choc, pour encaisser les coups. Ceux qu’on a pris, qu’on prendra toutes. »

On a arpenté les rues toutes les quatre, mentons baissés, bonnets enfoncés, mains dans les poches. Sans se le dire, on tentait de passer inaperçues. On voulait prétendre qu’on se promenait nonchalamment, entre copines, entre sœurs. Rien ne paraissait pourtant plus déconnecté de l’instant, plus éloigné de nos pensées vagabondes, plus radicalement étranger que la promenade. On errait, on zonait, on rôdait. On guettait les murs. On détaillait leur taille, leur texture, leur visibilité potentielle. Quand on a trouvé le bon, on s’est jeté·es dessus, comme sur la cause de notre rage. On est rapides. On reste moins de trois minutes face à lui : la confrontation est haletante, il faut faire vite, elle donne le vertige, un rush d’adrénaline. On se regarde à peine, les taches sont bien réparties, les gestes sûrs : c’est un militantisme qui a quelque chose de mécanique, une sorte d’injonction à l’efficacité : colle/papier/colle. On recule de trois pas, une photo, on déguerpit. On détale bien plus vite depuis quelques semaines : c’est que les interpellations se multiplient depuis novembre 2019, que les contrôles d’identité se transforment en gardes à vue. Une vingtaine déjà, qui a goûté à la nuit au commissariat d’arrondissement. Je ne peux pas m’empêcher de le rappeler aux filles, une fois de plus. L’une d’elles, nouvelles parmi nous, qui l’ignorait, tombe des nues : « Tu veux dire qu’on a plus de chance de passer 24 heures au poste que le connard qui tape sa meuf ? » Oui, c’est exactement ce que je veux dire.

Face à un mur

Peut-être que s’ils et elles sont sourd·es, ils et elles ne seront pas tout à fait aveugles. Pourront-ils, pourront-elles continuer à se satisfaire du silence si nous faisons parler les mortes ? Nous avons tant à dire aux passant·es. Toutes les luttes s’alimentent d’espoirs. Le nôtre : parvenir à rendre visible, rendre audible, donner voix. Coller pour dire : dire les chiffres, pointer les nombres, les proportions, les fréquences, l’ampleur de la violence. En France, 12 % des femmes de plus de 18 ans ont connu un ou plusieurs viols dans leur vie ; ce sont 220 000 femmes par an qui subissent des violences sexuelles ou sexistes ; 149 féminicides en 20192, soit une femme toutes les 48 heures. Coller pour interpeller : marre de l’indifférence, des fausses mesures, des lignes d’écoute, des petits budgets, « ras le viol » de cette police méfiante, de cette justice complice. Coller parce qu’ils et elles n’auront d’autre choix que de lire : leurs yeux passeront sur le message, ils et elles l’imprimeront malgré eux. Ils et elles nous diront terroristes, nazies, castratrices. Coller, c’est renvoyer à tous et toutes les conséquences quotidiennes de milliers d’années d’exploitation des femmes par les hommes. C’est aussi dénoncer ce qui ne se chiffre pas : les oppressions si ordinaires qu’elles en deviennent invisibles et la convergence nécessaire pour leur faire face, pour créer les bases d’un féminisme assumé, inclusif et antiraciste. Un vent si violent qu’il en effraie plus d’un·e. Après notre passage, le décollage en est la preuve symbolique : il dit bien que certain·es préfèrent les murs mutiques, les violences tues et les combats invisibles.

Emmurées vivantes

Voilà notre ressenti, au sein du groupe. Le plafond de verre n’est pas un mythe : invisible, lourd, cimenté depuis des siècles dans le mortier de la religion, de la morale sociale et sexuelle, des stéréotypes, des injonctions machistes et des politiques condescendantes, il pèse tranquillement sur les femmes, indifférent à leur capital économique, social et culturel, à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Il y est indifférent car il n’en épargne aucune ; mais il pèse à double titre sur certaines : femmes trans, lesbiennes et bi, racisées, précaires, handicapées, prostituées. Les femmes sont parquées : dans des boulots mal payés, dans les cuisines des foyers, dans des normes socio-économiques, dans le rôle de reproductrice. Rien ne leur appartient. Surtout pas leur corps. Le patriarcat est une prison qui tait son nom, et qui ne dit qu’une chose : il y a ceux qui ont une existence extérieure libre et celles qui restent à l’intérieur. Rester à l’intérieur, cela signifie : rester chez soi, ne pas sortir le soir ou en avoir peur, se taire, être enfermée dans des clichés, dans des rapports d’autorité, subir l’épreuve de force, supporter les charges mentales, penser à ses vêtements — et l’accepter.

« Tout paraît toujours à refaire, à recommencer. Nul doute que Sisyphe était une femme. »

Ce soir-là, il est presque 2 heures du matin quand on pose le dernier collage, et je surprends une légère angoisse sur le visage fermé de l’une d’entre nous : « Il est tard, y a plus de métro », constate-t-elle. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire je vais devoir rentrer à pied et je vais faire semblant de téléphoner. Une autre, plus tranquille, plaisante non sans cynisme : « T’as qu’à prendre un Uber. » On vous rappelle à l’occasion cette offre promotionnelle ayant toujours cours chez Uber3 : « Chez Uber un viol = une course offerte4 ».

Finalement, je la raccompagnerai, avant de filer à vélo. Une fois rentrée, je voudrais me fondre innocemment dans la douce chaleur de mon chez-moi, poser mon corps vidé dans mon lit, mais ma tête bouillonne toujours. Quand je colle, je ne dors pas. Les messages me hantent, même si je les ai faits miens. J’ai pensé les slogans, je les ai peints, je les ai affichés non sans fierté. J’ai tout fait pour que tous et toutes les voient dès le lendemain, à l’aube grise, sur le chemin du boulot, de l’école, de la fac. Et pourtant, moi-même, je ne les supporte pas. Je colle ces tranches de vie pour qu’elles ne restent plus des drames familiaux confinés dans les foyers, et je me réfugie dans le mien, incapable de supporter la violence de leur visibilité, constamment éprouvée par leur existence. Coller, ça m’accable parfois. Ça m’enferme, ça me désespère. Conquérir l’extérieur en tant que femme me paraît un combat sans cesse renouvelé, jamais vraiment gagnant, et seulement partiellement émancipateur : tout paraît toujours à refaire, à recommencer. Nul doute que Sisyphe était une femme.

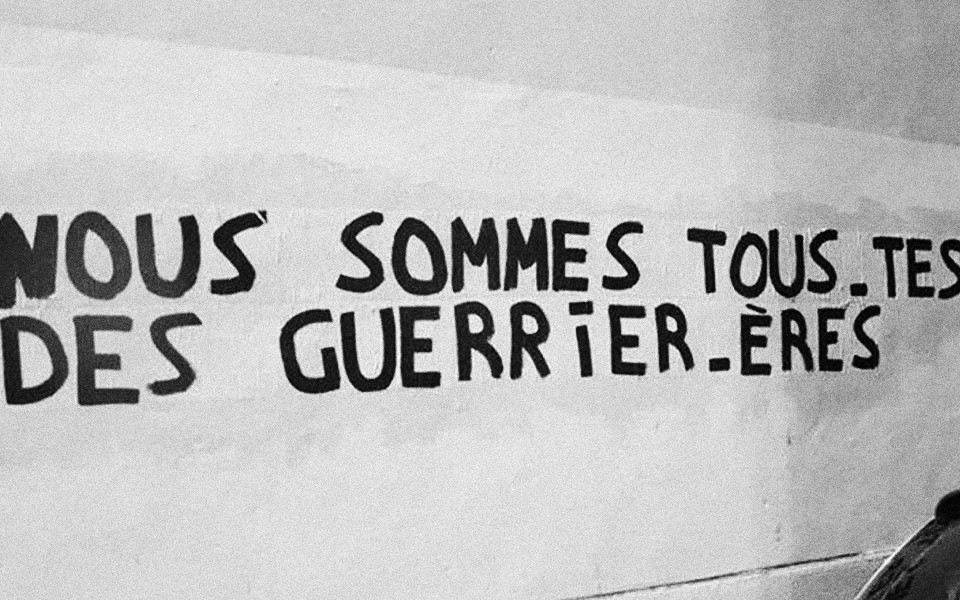

Cette si difficile conquête de l’extérieur, celle de l’ensemble des dominé·es, les oppressé·es et les appartenant·es aux minorités silencieuses, commence indéniablement par celle des murs : l’espace public a cette force symbolique dont nous voulons nous saisir, pour dire que nous aussi, nous sommes là. Là dans la noirceur froide d’une nuit, à tenter de s’approprier la rue, un seau de colle au bras, là dans les combats politiques, là dans la vie économique, là comme sujets, pas comme objets, là comme personnes. Coller sur les murs, c’est donc laisser une trace, non pas de notre anecdotique passage sur terre en tant qu’individus révoltés, non pas comme une manifestation de l’ego, mais pour prendre place dans le monde, d’abord comme victimes, puis comme guerrières — pour reprendre le terme de Monique Wittig5 —, enfin comme êtres humains. « Nous sommes tous·tes des guerrier·ères ». Abattre le mur immense des inégalités et danser sur ses décombres : notre Berlin 1989 à nous.

Face aux expressions multiples de la haine, qui envahissent l’espace urbain, nos slogans veulent identifier tous·tes nos allié·es : « Pas de féminisme sans les putes » ; « Notre féminisme ne sera jamais raciste » ; « Femmes trans assassinées = féminicides ».

Les murs ont des oreilles

« Emmurées, dos au mur, mais aussi résolument face à lui, à son silence indigne. Pas résignées. Animées par l’envie de s’y rassembler pour y foutre le feu. »

Et ça tombe bien, car il y a tant à leur chuchoter. Bien souvent, je colle avec une larme sèche à l’œil, qui me brûle la pommette. Je pleure silencieusement les déjà-mortes, les mortes à venir, les vies détruites. Je tue tranquillement, à coups de peinture, les violeurs, les agresseurs, les tueurs. Je me dis que je veux creuser leur tombe : je colle pour leur dire vous aurez peur aussi, quand le mur sera tombé. Je me confie, je dis tout : mes craintes, mes angoisses, mes colères inextinguibles et la violence que je porte en étendard quand je pense à la douleur des autres femmes. Et puis je murmure : sororité. On colle pour se reconnaître entre nous, se montrer qu’on est là, pour passer nous aussi, le jour venu, devant ces messages et y lire, derrière le texte noir, la typographie de l’espoir. Emmurées, dos au mur, mais aussi résolument face à lui, à son silence indigne. Pas résignées. Animées par l’envie de s’y rassembler pour y foutre le feu. Le mur est un obstacle, une frontière porteuse de violence symbolique, un ensemble d’interdits (« Défense d’afficher ») et, par là, un point de convergence idéal pour qui veut transgresser, désobéir, lutter. À l’abri des regards, derrière les murs invisibles construits pour nous contenir, nous murmurons, nous préparons la guerre ; et par-devant vos murs, nous affichons notre résolution : « On ne veut plus compter nos mortes », on ne veut plus tenir la comptabilité des agressées, des violées, des humiliées, des bousillées en tout genre. Cela doit cesser, on fera tout pour. Les murs tomberont, et dans leur fracas, le patriarcat.

Toutes les images ont été prises par le collectif Collages féminicides.

- Le collectif Collages féminicides agit en mixité choisie, sans hommes cisgenres (c’est-à-dire dont le genre ressenti correspond au genre biologique, assigné à la naissance). Le collectif agit aussi avec des personnes non binaires, qui ont été assignées femme à la naissance mais qui ne se ressentent ni homme, ni femme.[↩]

- Selon les chiffres du Grenelle des violences conjugales, 3 septembre 2019.[↩]

- Des dizaines de femmes victimes de leur chauffeur Uber ont témoigné des agressions sexuelles et des viols subis, dans le déni et le silence affligeant de l’entreprise, qui protège ses criminels. Voir https://ubercestover.org et le combat, notamment, d’Anna Toumazoff.[↩]

- Ainsi, en France, « Sonia parvient à s’échapper et, sans attendre, signale l’incident à l’équipe d’Uber, qui réagit vite :

Ils m’ont dit qu’ils étaient navrés, qu’ils allaient suspendre le chauffeur et j’ai pu me faire rembourser la course.

» Ou encore : « Johanna décide de porter plainte contre le chauffeur pour viol. Et entame une longue procédure judiciaire. Le procès a eu lieu en février 2019. Johanna n’a, depuis les faits, jamais été contactée par Uber.Ils m’ont seulement remboursé la course

, dit-elle. »[↩] - Les Guerillères, 1969.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article : « Boxer contre les stéréotypes de genre », Yann Renoult, février 2020

☰ Lire notre entretien avec Mélissa Blais : « Le masculinisme est un contre mouvement social », décembre 2019

☰ Lire notre article « Audre Lorde : le savoir des opprimées », Hourya Bentouhami, mai 2019

☰ Lire notre entretien avec Mona Chollet : « Construire une puissance au féminin », septembre 2018

☰ Lire la rencontre « Ce qui fait peur, c’est l’alliance », juin 2018