Entretien inédit pour le site de Ballast

À l’origine, un recueil de poèmes paru en 1897, signé de l’anarchiste Jehan-Rictus : Les Soliloques du Pauvre. Le rappeur Vîrus nous propose, cent-vingt ans plus tard, un exigeant travail d’adaptation. Ce pourrait être un simple livre-disque. Mais ce pourrait, seulement : piste après piste, un univers rare se dévoile, bouleversant, et happe, par sa force hypnotique. Ici et là s’y fait entendre la voix d’un Jean-Claude Dreyfus aux abois. « Ce n’est pas trop tôt. Approche, pose ton cul ! » À pareille invitation, comment ne pas succomber ? Puis Vîrus, le Vîrus qui, dans son EP 31 Décembre rappait « Dans l’utérus / Déjà l’impression de taper l’inscruste », entre en scène : « Si vous existez / Faît’s moi vot’ pus gracieux sourire / J’en ai gros su’l’ cœur à vous dire ». À pareille confession, comment ne pas tendre les bras ? À tout le moins, nous pouvons être certains qu’une conscience agitée s’exprime — nous l’écoutons.

Je ne viens pas de la littérature, déjà. Encore moins de la poésie. Mais de l’écriture. Je viens de l’écriture gratuite. Sans but. Avant la moindre mise en musique, je crois. Si je pense aux Soliloques du Pauvre, on peut dire que rien ne me prédestinait à ça, hormis le fait d’écrire. Je n’ai pas de bagages scolaires particuliers. Encore moins de bagages culturels. J’ai commencé à lire très tard. Et le seul recueil de poèmes que j’ai lu, dans ma vie, c’est Les Soliloques du Pauvre. Justement. Pour les puristes, donc, crédibilité zéro… (silence) Mais j’ai une manière d’absorber, de m’imprégner très… sanguine.

Comment avez-vous rencontré Jehan-Rictus ?

Tout est parti d’Oxmo Puccino, plus ou moins. Enfin, quand j’ai su qu’Oxmo publiait un bouquin [Mines de cristal, ndlr], je n’ai pas compris ce que c’était. Un recueil de textes, de paroles ? Et ça m’a tout de suite interpellé. Je me suis dit : « Voilà un des rares qui s’autorise un pas de côté. » Un pas tourné vers l’écriture, la littérature. Et dès qu’un gars du rap, donc, un gars de mon milieu d’origine on va dire, se démarque, je vais toujours jeter un œil ou une oreille. Parce que je considère qu’avant que ce soit de la musique ou du rap, c’est toujours un travail d’écriture ! La mise en musique d’un texte de rap, pour moi, c’est une branche mais l’arbre reste l’écriture. Donc je me suis procuré le recueil d’Oxmo, et c’est là que j’ai découvert la maison d’édition qui le publiait : le Diable Vauvert. En naviguant un peu, en m’intéressant à ce que cette maison éditait — à l’image des vidéos associés sur Youtube quand on enclenche la lecture automatique —, je suis tombé sur un livre. C’est vraiment le titre qui m’a attiré : Les Soliloques du Pauvre. Et, bien sûr, le nom, le nom du gars, parce qu’on n’est pas nombreux à porter des pseudonymes qui se finissent en –us.

Vous vous êtes donc procuré Les Soliloques du Pauvre ?

« Mon rapport à la poésie est scolaire, donc il est niqué ! »

C’est du domaine de la poésie : ça m’a beaucoup freiné. Je me suis dit « Oh, la poésie, ça va encore être une affaire de petites fleurs, de petits fleuves… » Bref ! Mon rapport à la poésie est scolaire, donc il est niqué ! J’ai commencé par lire les extraits PDF que le Diable Vauvert avait mis en ligne sur son site Internet. Bonne idée, d’ailleurs. Et je me suis rendu compte direct que c’était une poésie hors-norme. Qui commence par « Merde ! »… Déjà. Puis ça continue : « Merde ! V’la l’hiver et ses dur’tés ». C’était quelque chose de différent. J’ai parcouru, rapidement, l’ensemble, puis j’ai dégoté le PDF complet. Et j’ai lu, puis j’ai laissé les choses dormir en me disant simplement que j’avais lu quelque chose d’inédit, de frappant ! Mais j’ai laissé ces poèmes de côté… Parce que je n’avais personne à qui en parler… Autour de moi, on ne parle pas vraiment de poésie ! Et aussi, parce que, d’office, j’ai perçu qu’il y avait quelque chose à en faire. Donc double raison de ne pas en parler.

Quelle histoire racontent ces Soliloques ?

Avant de se lancer dans une écriture argotique, Rictus écrivait des poèmes classiques. Il appartenait à cette masse de poètes classiques. D’ailleurs, en découvrant ça, j’ai repensé à ma propre situation, à mes propres premiers projets : quand j’ai commencé, je me cherchais moi aussi beaucoup, mon identité n’était pas complètement forgée. Rictus a donc écrit des vers classiques parce que c’était la règle mais, en vérité, il galérait — je crois qu’il était encore très marqué par son enfance. Une enfance de merde. Sa mère était folle, il a été un enfant martyr. Un enfant non reconnu, battu, privé d’amour, surtout. Dans les études, il n’est pas allé bien loin, ce qui fera de lui un autodidacte. Puis il s’est enfui de chez lui, tout en prenant soin de faire signer un papier qui déchargeait sa mère de toute responsabilités. Voilà que Rictus se retrouve à la rue. Il traîne ici et là. Fréquente les milieux anarchistes. Les Soliloques reviennent sur cette période-là. Sur cette condition très précaire. Et le tout porté par « la langue des avachis », comme il disait. Et ce qui en ressort, c’est du real. Mais Rictus n’était pas le premier à prendre ce chemin. Avant lui, il y a eu Richepin, l’auteur de La Chanson des gueux, et il y avait aussi Bruant. Et Rictus s’est inspiré d’eux. Mais Rictus, ce qu’il a écrit, il l’a vécu. Et ça change tout.

Par Maya Mihindou, pour Ballast

Ce que vous appelez le real, ce sont des images, des chocs visuels, des métaphores percutantes…

Oui, Rictus est là. Il va et il vient. Il n’a pas un kopeck. Mais les gens autour de lui font la fête, profitent pleinement du moindre écran de fumée. Rictus va remettre tout ça en question : l’argent, le pouvoir, le pays, la patrie. Il n’en est même plus au stade de rejeter la faute sur les responsables, sur les gouvernants, il est bien au-delà, politiquement : il y a les responsables et les coupables. Et il le dit ! Il dit que « les employés, les artisans, les petits-bourgeois sont peut-être plus coupables que les gouvernants et les politiciens parce qu’ils constituent le nombre, c’est-à-dire la force ! Et qu’ils subissent passivement leur esclavage, les humiliations et les misères de leur condition ». Et ce sont des choses que je pense aussi.

À quel moment le recueil réapparaît dans votre parcours ?

Au moment où Benoît Dufau1 m’a invité à participer au séminaire « La Plume & le Bitume » à l’École Normale Supérieure (ENS). Et lors d’une conversation téléphonique, Benoît — en pensant à mon travail avec Banane [architecte sonore du présent projet, ndlr]— m’a posé une question qu’on ne m’avait jamais posé : il m’a demandé si je lisais de la poésie. J’ai trouvé que c’était une question étrange. Je ne comprenais pas pourquoi il me la posait, à moi. Et j’ai répondu que non, que je ne lisais pas de poésie. Je me souviens, il y a eu un blanc. Puis on a repris la conversation, on a parlé, parlé, mais sa question me trottait toujours dans la tête. Et je lui ai dit qu’en fait, si, j’avais déjà lu un recueil de poèmes, une fois. Je lui ai dit que ça datait et que c’était un peu obscur. Voilà, j’ai dit, ce sont Les Soliloques du Pauvre, d’un certain Jehan-Rictus. Benoit — il est tout de même à l’ENS, au département littéraire ! — m’a répondu qu’il ne connaissait pas ce poète. Je me suis dit que c’était plutôt bon signe ! Les choses ont commencé comme ça…

Quels souvenirs vous en restait-il alors ?

« Rictus va remettre tout en question : l’argent, le pouvoir, le pays, la patrie. »

Je me souvenais de la forme et du rapport aux mots. Par exemple, Rictus, pour dire « où », disait « ousque », pour dire « elle », il disait « a ». D’une certaine manière et sans que ce soit totalement vrai, j’ai reconnu quelque chose de normand. Mais c’était aussi une gouaille, des sonorités parisiennes. J’ai ressenti les images et la densité du jargon de l’époque. Des mots d’argot. Les mots du petit peuple. Les prolétaires, les miséreux. Des mots que je n’ai pas toujours compris, d’ailleurs, de par leur ancienneté, et qui m’ont entraîné dans le monde de la traduction. C’est d’ailleurs là que j’ai commandé le recueil de poche, d’abord, puis ensuite les Poésies complètes de Christian Tanguy — qui joue un rôle très précieux dans le projet, aujourd’hui. Je l’en remercie. Et j’ai été touché, aussi, par cet aspect oral qui crée un air libre, affranchi. Puis le rythme est très important ! Je me disais qu’en associant une simple batterie, ce serait magique, on aurait déjà de la musique. Et, bien sûr, il y a ce que je pourrais appeler le fond. Ce sont des poèmes dont le premier mot est « Merde ». Jamais de ma vie je n’avais imaginé qu’un poème pouvait commencer par « Merde » !

C’est une poésie socialement située…

Oui ! Et c’est assez paradoxal ! Rictus évoque la misère, la galère des gens de peu mais ce sont des cercles plutôt bourgeois qui lui ont apporté le succès. Le bourgeois serait donc sado-maso. (rires)

Comment décririez-vous cette œuvre ?

C’est une œuvre avec un propos. Et le propos de Rictus, c’est un propos fâché. Le premier soliloque, par exemple, aborde le thème de l’hiver. C’est une forme de grand dégueulis sur les bonnes œuvres, les œuvres charitables. Rictus ne supportait pas de voir les bourgeois se faire de l’oseille sur le dos de la misère. Dès ce premier soliloque, beaucoup déjà est dit. C’est une logique de clash, aussi, puisque Rictus a souvent eu en ligne de mire Victor Hugo et Émile Zola — en considérant que ces deux-là, mais d’autres aussi, s’étaient bien engraissés sur le dos de la misère.

Par Maya Mihindou, pour Ballast

Comment en êtes-vous venu à adapter, pour la première fois, un poème de Rictus ?

C’est à nouveau une histoire de pas de côté. Et c’est intéressant parce que le pas de côté peut te pousser en terme de créativité, sans forcément t’éloigner de ta ligne directrice. C’est une crainte légitime. Un jour, donc, la Maison de la Poésie m’a contacté et m’a proposé de faire ce qu’ils appellent « un concert littéraire ». Ils m’ont expliqué que le but était de partager mes influences. On m’avait parlé d’un gars qui avait fait son concert tout en lisant des extraits de livres… Bon. Je me voyais très mal lire pendant le concert. Les gens sont assis, ils risqueraient de s’endormir, je me suis dit. Puis c’est pas parce que tu rappes que tu sais forcément bien lire. Même si ça viendra peut-être. En tout cas, c’est là que j’ai eu l’idée d’adapter un poème de Rictus, « Impressions de Promenade ». De le rapper. Ça donne : « Quand j’pass triste et noir, gn’a d’quoi rire / Faut voir rentrer les boutiquiers / Les yeux durs, la gueule en tire’lire / Dans leur comptoirs comm’ des banquiers / J’les r’luque : c’est irrésistible / Y s’caval’nt, y z’ont peur de moi / Peur que j’leur chopp’ leurs comestibles / Peur pour leur femm’s, pour je n’sais quoi ».

Ce sont donc ces vers ainsi que tous ceux qui suivent que vous avez adapté pour la scène ?

« J’ai ressenti les images et la densité du jargon de l’époque. Des mots d’argot. Les mots du petit peuple. Les prolétaires, les miséreux. »

Oui. Avec Banane, on avait travaillé sur la maquette. C’était différent, surtout parce que les schémas de rimes n’étaient plus les mêmes. Mais on s’est dit que ce n’était pas si grave, qu’on trouverait bien une mixtape ou un truc où le replacer. Puis est arrivé le concert à la Maison de la Poésie. Plusieurs personnes, à la fin du concert, m’ont dit que si je ne les avais pas informés que c’était un poème de Rictus, ils auraient pu croire qu’il s’agissait de mes propres textes ; ça m’a paru très étrange. J’étais convaincu du rapport naturel que j’avais avec cette œuvre et avec cet homme. Mais j’ignorais comment les gens recevraient ça. Et quand on m’a dit qu’il y avait un lien entre son travail et le mien, je me suis dit que ça n’arrangeait pas mes affaires ! (rires) Et c’est à ce moment que l’idée d’adapter le recueil dans sa totalité m’est venue.

Comment s’est passé le travail d’adaptation, justement ?

Au départ, je voulais adapter trop de textes, mais j’ai été rattrapé par la réalité de la construction d’un disque. Cela fait longtemps que je faisais des quatre titres et ce n’est pas un hasard : on est plutôt minutieux, voire tortueux. Peu à peu, j’ai commencé à faire une sélection et à adapter les poèmes, les passages que je trouvais les plus puissants. Un, deux, trois, quatre… jusqu’à huit. C’était un travail de psychopathe !

Disons que vous avez face à vous un poème de Rictus, que faites-vous ?

Je blasphème !

C’est-à-dire ?

Je me demande, par exemple, si je conserve tous les mots — ceux qu’on ne comprend plus aujourd’hui. Pour certaines premières versions, je changeais beaucoup les termes. Mais j’ai arrêté parce que Rictus lui-même disparaissait : c’était comme du vol. J’ai tout repris en étant attentif à ce risque ; j’ai parfois dû supprimer des quatrains entiers, parce que c’était trop long. « Impressions de Promenade », par exemple, j’ai pu le conserver presque en l’état. Mais tous les autres poèmes, mis en musique, auraient fait dix à quinze minutes, voire plus. Je n’ai retenu que ce qui me semblait être le nectar. Ce qui irait le mieux dans ma bouche, aussi. Tout ce qui évoquait les petits oiseaux, le lilas, etc., tout ça, j’ai supprimé. Ensuite, je ficelle. Je reconstruis parfois des schémas de rimes, je tente de garder un nouveau fil directeur. Mais le plus gros blasphème, ce qui a été le plus dur, c’était d’intervenir au niveau du vers lui-même. Du quatrain, parfois je passais au tercet ; d’autres fois, je supprimais des mots car, rythmiquement, ça ne marchait pas. J’ai supprimé des syllabes, aussi, mais sans scrupules : il en rajoutait dans le seul but d’avoir son nombre de pieds ! J’ai dû bouleverser les règles que lui-même avait bouleversées. J’ai déconstruit pour gagner en flow. En gardant toujours à l’esprit l’intention de Rictus — j’ai toujours eu le souci de ne pas le trahir.

Par Maya Mihindou, pour Ballast

A ce moment-là, y avait-il déjà une instru ?

C’est là où les choses se sont finalement bien arrangées : Banane avait pas mal de compos à proposer ! En terme de mises en musique, c’était riche et ça a été assez fluide ! On fonctionne beaucoup comme ça, par mysticisme. Ça s’est tout bonnement emboîté. Ensuite, je teste. Tout seul, chez moi — j’ai le texte sous les yeux et je fredonne ! À nouveau, je coupe, je taille, je déplace, je replace. Après, je suis rentré en studio et il a fallu retravailler, parce qu’il y avait une nouvelle difficulté : la prononciation. Par exemple, Rictus peut dire « qu’les ceuss » au lieu de dire « qu’ceux ». Ou encore « ousque », « v’la l’temps ousque dans la presse »… Dans ma bouche, ça n’allait pas : ça me demandait de devenir une sorte d’homme de théâtre, que je ne suis pas. Il y a eu beaucoup de deuils : sur des détails, certes, mais qui en vérité n’en sont pas. Pour Rictus, ce n’étaient pas des détails. Ses textes, ils les a rectifiés, ajustés, actualisés pendant des décennies… À un moment, d’ailleurs, on a laissé tomber le projet : pendant sept, huit mois, je n’y ai plus pensé, plus touché. Et, un jour, quelqu’un m’a dit « il faut que tu te reconnectes à Rictus ». C’était un signe. J’ai repris ce projet — avec du recul.

Justement : qui était Rictus ?

Je le vois comme un mal-né, quelqu’un qui a beaucoup morflé de son vivant. Et que je n’ai pas voulu faire souffrir davantage. Il m’en voudra peut-être un peu sur la forme, mais pas sur le fond.

Nous avons été frappé par la fraternité qui existe entre Rictus et vous. Ne serait-ce qu’en termes de motifs poétiques récurrents : la rue, la solitude, le corps féminin, le pain, la faim…

« Une forme de grand dégueulis sur les œuvres charitables : Rictus ne supportait pas de voir les bourgeois se faire de l’oseille sur le dos de la misère. »

Oui, c’est certain ! Quand Rictus intitule son recueil Les Soliloques du Pauvre, il ne parle pas du clochard. Ou, du moins, il ne parle pas que du clochard. Celui à qui il pense, avant tout ou entre autres, c’est l’artiste : Les Soliloques du Pauvre traitent, selon moi, en filigrane ou directement, de la condition artistique. Dans l’underground. Ou plutôt dans la sincérité. Ça en dit long sur une personne et c’est sûrement sur ce point qu’on se rejoint avec les rares personnes avec qui je travaille. Et c’est bien pour ça que les propos de Rictus ne peuvent pas se retrouver dans n’importe quelle bouche. J’ai déjà assisté à des représentations, j’ai entendu des lectures des poèmes de Rictus et j’ai souvent trouvé que ça ne fonctionnait pas. Il y a parfois trop de mises en scène. C’était surjoué ou mielleux !

La présence de Jean-Claude Dreyfus rompt, évidemment, avec ce mielleux…

Oui, bien sûr : avec lui, il faut s’accrocher ! Il a le rugueux que suggèrent les textes. De toutes les interprétations que j’ai pu voir ou entendre, c’était lui le plus juste, le plus honorant.

Comment ce comédien est-il arrivé à faire partie de cette aventure ?

Jean-Claude Dreyfus avait déjà créé un spectacle autour des poèmes de Rictus, y’a une dizaine d’années, avec la Maison de la Poésie. C’est par ce biais qu’on s’est rencontrés, qu’on a échangé, qu’on a parlé de Rictus ! Je lui ai proposé d’intervenir sur le projet, de l’introduire et de le conclure ; il m’a même proposé qu’on fasse un titre ensemble. C’est un artiste, un vrai, que je respecte énormément, en raison de son positionnement, de son exigence artistique et de ce don d’être underground. Et le respect s’est prolongé jusqu’à la personne, jusqu’à l’homme. Et, bien sûr, encore un nom en –us…

Par Maya Mihindou, pour Ballast

Dans « Sale défaite », vous abordiez en effet déjà ces thèmes-là ! Vous rappiez d’ailleurs : « Laisse-moi dans mon univers / J’suis bon qu’à faire des tubes de l’hiver / De Villers-sur-Mer j’arrive à voir l’Angleterre / Toi, si c’est les soucis qu’t’aimes / Amuse-toi bien dans tes sounds systems / Contrairement au cousin j’suis pas attiré par la lumière / Juste un misanthrope misant trop peu sur lui-même / Écœuré par la race humaine / Et tous ces Yes we can / Si tu dead c’week-end / Tu s’ras emballé sous huitaine »…

Il y a un lien fort, c’est évident ! Un écho. Rictus avait une manière folle de jouer avec les mots. Par exemple, Rictus dit « phizolophie » ; moi, j’ai pu dire « folisopher » ! Chacun le fait à sa façon mais chacun, surtout, le fait ! C’est une démarche où on tord la langue, où on prend cette liberté. Et il y a de l’humour, beaucoup d’humour ! La misère est là, c’est évident, mais l’humour, aussi.

Dans « L’Ère adulte », vous lanciez : « Ils sont mignons ces jeunes couples / Idéal chez Ikéa / Moi, j’achetais des Nike / À cette période où j’niquais ‘ap / Pourquoi changer de slibard / On meurt dans l’célibat / Autant libérer d’belles giclées en Belgique et aux Pays-Bas ». Rictus, quant à lui, écrivait : « Ô joie ! ô candeur !… non c’qu’y gueulent / Gn’en a déjà qu’ont leur muffée / Y tienn’nt un copain qui dégueule / Alors que moi j’ai rien briffé / (Ceuss’-là y gagn’nt cinq cigs par mois / Et veul’nt la faire aux mecs braisés) / Or pour s’payer eun’ fill’ de joie / Ce soir… n’a fallu s’cotiser »…

Le dernier vers des Soliloques, c’est « L’bout d’un téton dans les dents ». Rythmiquement, déjà, « l’bout d’un téton dans les dents », c’est fort ! Et c’est sur cette image que Rictus achève ce recueil. Ça veut donc dire quelque chose. Il évoque une condition sociale, la violence politique, la misère mais la chute finale est « l’bout d’un téton dans les dents »… Les Soliloques du Pauvre, pour Rictus, c’était un énorme, un éternel cri d’amour. Un cri pour dire l’absence de l’amour maternel. Parce qu’à la base, un sein, c’est la Mère… Le premier sein qu’on voit dans sa vie, c’est le sein maternel. Et quelle part de mère recherche-t-on dans une femme ? Je crois que ça a été le drame de Rictus, d’avoir trop souvent cherché une mère en la femme. Et sa vie sentimentale était catastrophique…

On vous qualifie parfois de misogyne…

« Beaucoup de gens commencent dans le registre de l’underground, puis la

réalitérattrape. La question du pain. Les mecs vont simplifier leur plume, leur forme. »

Oui, dans la collection des étiquettes, ça revient souvent. Mais est-ce qu’un misogyne n’est pas simplement quelqu’un qui ne sait pas s’y prendre avec les femmes, qui est plein de maladresses ? Je vois les choses plutôt comme ça. Dans tous les cas, ça reste pour moi une obsession. D’autant que le rapport à la mère, c’est vrai, est central. Le rapport au rôle maternel, en fait. Le rôle de protectrice, celle qui sécurise d’une certaine manière. Une chose me frappe : Rictus est très focalisé sur les seins de la femme mais très peu sur les autres parties de son corps.

C’est une forme particulière que vous avez décidé de donner à ce projet : un livre-disque…

L’écoute sous-entend une part de lecture. C’est pour ça que j’ai opté pour ce format — d’autant qu’il s’agissait d’un livre, à la base, d’un recueil de poèmes qu’on a adapté. Aussi, sûrement, pour offrir une version qui soit la plus complète possible, ne serait-ce que pour l’appréhension du propos, de certains termes — d’où la présence d’un lexique. On a aussi tenu à l’illustrer, en partant des illustrations de Steinlen. C’est La rouille qui s’est chargé de ramener cette force de cohérence et de contenu.

Avez-vous conscience que ce livre-disque, par sa forme, sa densité et par la performance qui le constitue, ajoute de la singularité à une œuvre, la vôtre, déjà très singulière ?

Je ne sais pas ! La seule chose que je sais, c’est que ce type de travail, c’est vrai, a rarement été conduit et encore moins dans une perspective hip-hop. Rictus, c’est clair, ce n’est pas Victor Hugo. Et tant mieux. C’est pour ça que je l’ai choisi, lui, et pas l’autre. Enfin, si c’est un choix… Ça aussi, c’était un défi : travailler avec un poète méconnu ! C’est lui, la grande singularité.

Par Maya Mihindou, pour Ballast

A fortiori dans le paysage rap tel qu’il s’est reconfiguré durant ces dernières années…

C’est sûr ! Dans certains raps, aujourd’hui, les textes sont de plus en plus accessibles. Les Soliloques du Pauvre sont complètement à l’inverse de cette tendance. Ça m’a d’autant plus motivé de me dire que j’allais travailler sur des poèmes que peu de gens connaissaient. Peut-être même que certains ne vont rien comprendre. Mais j’estime que j’ai le droit de ne pas être d’accord avec certaines évolutions musicales ou lyricales ! Mais pas que du rap, d’ailleurs : l’épidémie touche aussi la chanson française, le rock, tous les genres censés apporter du texte… Dans les années 1970, par exemple, les mecs pouvaient tenir le haut des charts avec du gros texte ! Là, c’est plus compliqué… Prenons un cas simple : beaucoup de gens commencent dans le registre de l’underground et proposent des choses consistantes, puis la « réalité » rattrape. La question du pain. Les mecs vont simplifier leur plume, leur forme. Et ça fonctionne ! Le mec, d’un petit Renault Trafic, il passe à un Tourbus. Des petites salles associatives, il passe à des Smac (Scènes de musiques actuelles) ou des Zénith. Tout ça est impossible sans le travail de simplification. De simplification par le bas… Je suis, là, à l’inverse de tout ceci. Et, surtout, je sais qu’il reste des résistants.

Votre autonomie artistique, votre liberté, vous la trouvez précisément-là, dans le fait de créer votre propre position. Même si c’est un exercice qui n’en demeure pas moins une épreuve…

C’est sûr que tu ne te facilites pas la tâche. C’est beaucoup de travail et on délègue très peu. Mais ce qu’on perd en temps ou en sang, on le gagne en liberté et en cohérence. Sur un projet hybride comme celui-là, il a fallu le temps de digérer l’acte de création : c’était une forme de dépucelage poétique. Il m’arrivait de me dire que je ne devais pas toucher à ça, que c’était leur monde à eux, que ça ne me concernait pas.

Comment fait-on un pas de côté tout en restant droit dans ses pompes ?

« Beaucoup ont tendance à vouloir rendre le rap

propre, acceptable, lenettoyer: tu le nettoies, tu le tues. »

La chose qui m’est la plus importante, c’est mon sommeil. Et le sommeil dépend de l’adéquation qu’on a avec soi-même, en journée. C’est là que le verdict se fait. J’ai viscéralement besoin de me sentir en accord avec moi-même dans tout ce que je fais. De toute façon, sinon, ça ne marche pas ou ça donne un truc en demi-teinte. La tentation peut être forte. La tentation de tomber dans la séduction… On peut vite se laisser pousser les cheveux, porter un petit chapeau, ravaler ses gros mots et s’associer avec des musiciens ! Ce n’est pas vraiment ma conception des choses ! Pour Les Soliloques, j’ai par exemple tenu à ce que la forme soit vraiment une forme rap. Question d’éthique.

C’est-à-dire ?

Se pencher sur un poète ou de la poésie peut vite faire aller sur le terrain d’une autre déclamation, slamée, spoken wordée, ou n’importe. Certains propos et certaines rythmiques imposent un débit rap, à mes yeux. C’est le cas de Rictus. Je me dis que si le travail de Rictus, sa « corruption de la langue » comme il dit, son propos et ses punchlines peuvent être davantage connus, c’est une très bonne chose. Mon travail, en vérité, est accessoire. Je l’ai utilisé pour mettre en valeur le sien. Et si demain il fallait faire des T‑shirts pour ce projet, ce sera le visage de Rictus qu’on imprimera, pas le mien. Sans rien mettre d’autre que son visage, juste pour qu’on demande aux gens qui le portent : « C’est qui ? » Je pense d’ailleurs qu’on va le faire !

Avec le recul des années, s’il fallait que vous définissiez votre pratique musicale, que diriez-vous ?

Beaucoup ont tendance à vouloir rendre le rap « propre », acceptable, en l’inscrivant dans des espaces bien vus ou en l’associant à des personnalités qui vont avoir sur lui cet effet-là, de le « nettoyer ». Le double-emploi du mot « nettoyer » prend tout son sens : tu le nettoies, tu le tues. Je tiens à ce que ma pratique reste vivante, libre, brise-mondes. Ce projet m’affranchit de beaucoup de barrières et j’aime plutôt bien l’idée de venir dégueulasser les endroits dotés des meilleurs services d’hygiène… J’aime ce qui gêne.

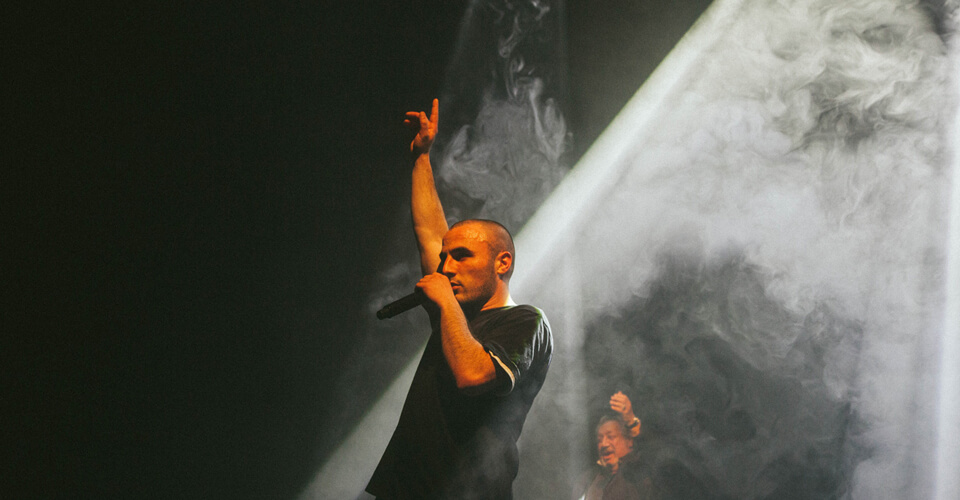

Toutes les photographies sont de Maya Mihindou, pour Ballast.

- Benoit Dufau est doctorant en stylistique à l’Université Paris-IV Sorbonne, co-organisateur du séminaire « La Plume & le Bitume », auteur de la préface « Vîrus / Rictus : Reflection Eternal », dans Les Soliloques du Pauvre, Diable Vauvert, Paris, 2017.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Rocé : « Noyer le poisson dans l’identité », mai 2016

☰ Lire notre entretien avec D’ de Kabal : « Parler des violences faites aux femmes en tant qu’homme », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Marc Nammour : « S’ériger contre la division », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Serge Teyssot-Gay : « Les marchands ont pris tout l’espace », octobre 2015

☰ Lire notre entretien avec Médine : « Faire cause commune », septembre 2015