Texte inédit | Ballast | Série « Italie : des écrivaines et leurs luttes »

Des orateurs ont parlé. La foule, qui a dû trouver du réconfort et un peu d’élan dans leurs discours, s’engage sur le chemin du retour. Alors qu’elle gagne les premières maisons des faux-bourgs de Modica, la police arrête la procession. Ce n’est pas bon signe. On sait qu’elle fait preuve de peu de zèle pour trouver les responsables quand des crimes sont commis contre des militants socialistes mais qu’elle redouble d’énergie lorsqu’il s’agit d’arrêter ces derniers. Bientôt, des coups de feu. Depuis les toits et les balcons, les squadristes ont toute latitude pour ajuster leurs tirs. Ce jour-là, ils tuent neuf personnes, dont les anarchistes Carmelo Pollara et Carmelo Vacirca. Pourquoi raconter ce massacre, l’un des nombreux qui secouèrent la Sicile au début des années 1920 ? Parce qu’il illustre aussi bien la conscientisation politique du peuple que le climat de violence qui s’installe alors dans toute l’Italie. Et parce que deux mois plus tard, jour pour jour, dans la ville de Raguse, à quinze kilomètres à peine de Modica, naît Maria Occhipinti.

« Les mots pour décrire Maria Occhipinti sont ceux qu’on emploie habituellement pour qualifier toute existence insurgée : rebelle, révoltée, insoumise. »

Maria Occhipinti ? Une femme de Sicile. Une femme libre. C’est du moins ce qu’indiquent les titres de ses deux ouvrages autobiographiques, dont le premier a été traduit et publié en 1980 dans la collection Actes et mémoires du peuple des éditions Maspero3. Son titre original, Una donna di Ragusa, rend compte d’une femme attachée, liée même, à sa ville de naissance. La traduction française, en choisissant de remplacer Raguse par Sicile, étend cet attachement à toute une île. « Sensible et inquiète comme je l’étais je n’aurais pas dû naître dans un tel milieu, dans un tel pays. Née ailleurs, j’aurais eu un destin tout autre4. »

Pourtant, Maria Occhipinti, qui a vécu la moitié de sa vie ailleurs dans le monde ou autre part en Italie, portera toujours un regard ambivalent sur la terre où elle est née. Le titre de sa deuxième autobiographie, Una donna libera, parue de façon posthume en 2004, paraît plus juste. Certes, les mots pour décrire Maria Occhipinti sont ceux qu’on emploie habituellement pour qualifier toute existence insurgée : rebelle, révoltée, insoumise. S’ils peuvent paraître éculés, ils reprennent toutefois singulièrement chair et vie lorsqu’on prend connaissance de son parcours. Oui, vraiment, Maria Occhipinti était libre. Découvrons-la à la lumière de son seul ouvrage traduit en français à ce jour, de quelques brochures trouvées dans des archives libertaires, de l’aide précieuse d’une traductrice, Eugenia Fano, et, enfin, à travers les mots de sa fille, Marilena Licitra, avec laquelle nous nous sommes longuement entretenu.

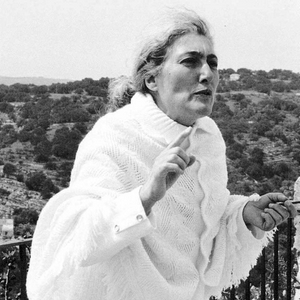

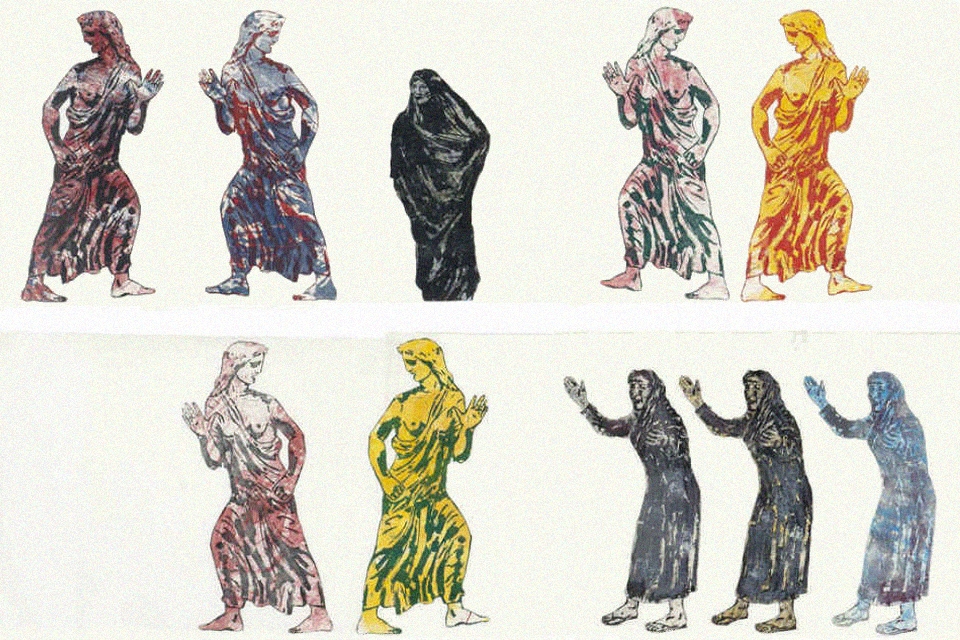

[Nancy Spero, Mourning Women No. 3, 1989]

Une enfance à se rendre utile

Une photographie de Maria, transmise par sa fille, la montre à l’âge de trois ans. Des cheveux blonds, courts, une frange grossière, un visage rond. On ne devine pas la couleur de ses yeux — bleus, précise Marilena, « peut-être un héritage normand », qui pourrait renvoyer aux conquêtes italiennes de ces petits seigneurs venus du nord de la France mille ans plus tôt5. Maria est empaquetée dans un drap blanc, seulement tenu par une ceinture lâche. De grosses chaussettes de la même couleur débordent au-dessus de ses petites chausses d’enfant. Dans sa main droite, une fleur. Dans Une femme de Sicile, elle indique qu’elle ne se rappelle de rien avant ses huit ans. Que s’est-il donc passé entre sa naissance et ses premiers souvenirs ?

Le calme apparent de cette image contraste avec le fracas effrayant de la décennie où elle fut prise. Les fascistes ont fondé un parti et, grâce à l’action des squadristes, mis fin au biennio rosso, les deux années rouges qui ont suivi la Première Guerre mondiale, pendant lesquelles des grèves ouvrières et paysannes se sont doublées de tentatives inédites d’autogestion, dans le nord du pays surtout6, mais aussi en Sicile7. Ils ont pris d’assaut les municipalités récalcitrantes puis marché sur Rome, profitant des hésitations du roi à déclarer l’état d’urgence face à la menace d’une guerre civile. Mussolini a été nommé Premier ministre. Il a commandité et assumé publiquement l’assassinat du secrétaire général du Parti socialiste unifié, Giacomo Matteotti. Le Parti communiste italien, lui, est la cible privilégiée du pouvoir ; ses membres, dont certains résistent dans la rue, sont poursuivis, emprisonnés, abattus. L’un des plus illustres, Antonio Gramsci, a été condamné à cinq ans de déportation sur l’île d’Ustica, au large de Palerme — là où Maria Occhipinti sera elle-même emprisonnée. Puis sa peine s’allonge, il passe d’une prison à l’autre. À la fin des années 1920, il écrit ses fameux carnets dans une cellule située dans les Pouilles.

« Dans ce quartier paysan et ouvrier, le quotidien des femmes et des enfants est fait d’une multitude de tâches domestiques. »

Tout cela n’apparaît pas, ou très peu, dans les souvenirs de jeunesse de Maria. Ces histoires-là n’entrent pas dans la petite maison familiale située dans un quartier périphérique de Raguse où vivent un père, maçon et fils de maçon, que Maria vénère pour encore quelques années avant qu’il ne la maudisse, une mère qui se lève chaque jour à l’aube pour assister à la messe et deux sœurs plus jeunes. Dans ce quartier paysan et ouvrier, le quotidien des femmes et des enfants est fait d’une multitude de tâches domestiques. « Au lieu de penser à me distraire et à m’amuser je devais faire la queue pour prendre l’eau à la fontaine dans des bassines en zinc, surveiller le four (on faisait le pain à la maison) et me consacrer à la couture et à la lessive. » Chacun participe à sa mesure au fonctionnement de la maisonnée. « Notre contribution consistait à faire des économies et à nous rendre utiles. »

« La vie de ma famille était monotone et étouffante. Mes parents me traitaient sévèrement, jamais une caresse, jamais un baiser affectueux. Ils paraissaient toujours accablés de préoccupations et de peines, comme des bêtes de somme, et tout ça pour pouvoir survivre. » La comparaison animalière, rabattue, n’en est pas moins pertinente — en témoigne cette anecdote consignée quelques pages plus loin : « Quelqu’un conseilla à ma mère de me traiter comme on traite les chevaux vicieux : peu de nourriture et beaucoup de travail. […] Et ma mère me considéra exactement comme une jument qu’il fallait dresser. » Pourquoi tant de froideur ? Pourquoi si peu d’amour reçu ? Maria ne le comprendra que plus tard, constatant que ses parents sont « victimes eux aussi d’un esclavage séculaire dans lequel les hommes sont devenus insensibles et inconscients comme des pierres ». En somme, ajoute-t-elle : « J’étais condamnée à vivre parmi des rocs arides et pesants. » La rigidité de la société sicilienne de l’époque, ses préjugés et, selon les propres termes de Maria, son archaïsme, seront la matière principale des nouvelles qui composent Il carrubo ed altri racconti (Le caroubier et autres récits), un recueil édité en 1993, date à laquelle elle s’arrête définitivement d’écrire.

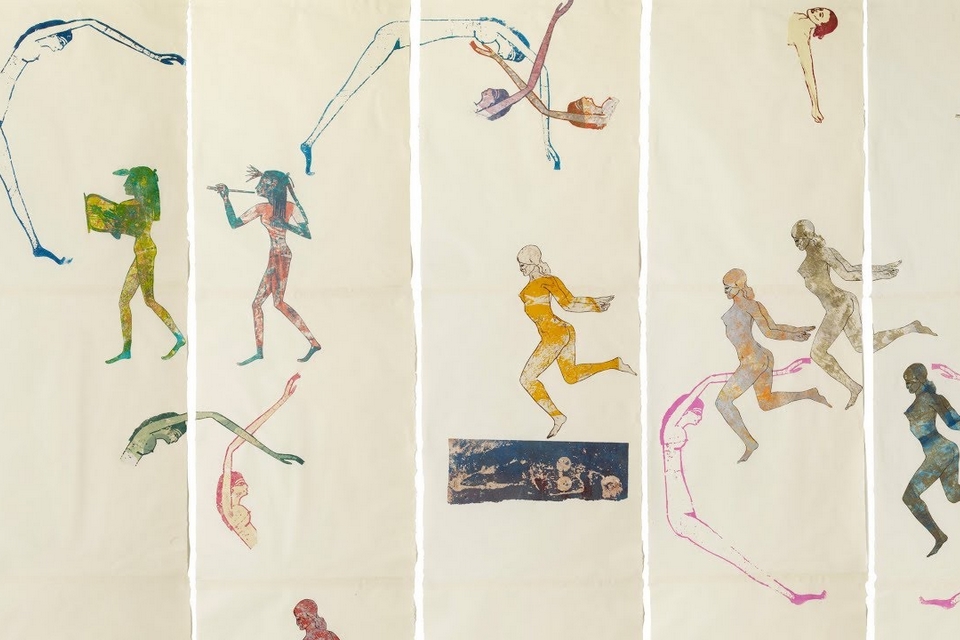

[Nancy Spero, Gunship Victims, 1967]

Faux affranchissement, émancipation réelle

« J’ai cru à l’époque que le mariage apaiserait mon tourment. » Elle n’est pas la seule à le croire alors — les dilemmes des protagonistes des romans et nouvelles de Maria Messina, née à Palerme au siècle précédent, morte en Toscane en 1944, font écho à ceux dans lesquels Maria Occhipinti est elle-même plongée. Elle se marie donc jeune, à 17 ans, en 1938. Maria côtoie depuis trois ans un jeune voisin forgeron, « grand, brun, robuste, au regard ardent ». Durant ces années-là, raconte-t-elle, « notre amour n’a été fait que de regards, de sourires, de signes. Pas de baisers, pas de lettres. » Le mariage arrive bientôt. Il est faste. Le père de Maria revient d’un pays d’Afrique où il a amassé un peu d’argent pendant deux ans8. Ce jour-là, les fiancés échangent leur premier baiser et partagent leur première nuit. « Je suis allée me coucher avec mon mari, résignée, comme une brebis qui va à l’abattoir. L’expérience de l’amour ne m’a apportée ni plaisir ni douleur. » La représentation qu’elle s’est faite de son compagnon s’altère sans tarder et vient confirmer la mise en garde qu’avait prononcée son père. « J’avais rêvé d’un homme sage qui aurait su répondre à n’importe quelle question, […] et j’ai trouvé des ténèbres, des ténèbres épaisses, un beau mannequin analphabète, incapable de parler. »

Pas plus que le mariage la maternité ne comble le grand vide affectif et spirituel dans lequel elle se noie. Une fausse couche, puis la mort rapide d’une petite fille, anémiée à cause de la malnutrition, accroissent une dure mélancolie, qui se mue parfois en colère. « À mon mari, j’avais envoyé un télégramme annonçant la naissance et la mort de la petite. Le colonel ne lui donna même pas congé, notre douleur fut piétinée9. » Pour le père de Maria, c’est une évidence : c’est de la perte d’une enfant que viennent les emportements de sa fille à son égard lorsqu’il loue Mussolini. Maria conteste, pestant qu’il ne comprend rien aux causes structurelles de la mort de son bébé. Cette dernière expérience, dramatique, a été causée par les restrictions dues aux années de guerre — voilà ce qu’il faut retenir. Un sentiment de refus naît doucement de ces circonstances, redoublé par sa conscience grandissante des inégalités qui structurent la société italienne et des préjugés qui corsètent la vie des femmes en Sicile. Sa révolte est timide d’abord, ne sait pas quel chemin emprunter. Maria décide d’écrire directement à celui qui pour elle, à ce moment-là, a tous les pouvoirs — Mussolini lui-même. Les riches trouvent des moyens de se dispenser d’aller au front quand les pauvres ne coupent pas à la conscription ? Il suffit de lui faire connaître cette situation pour qu’il y remédie. « J’avais confiance : Mussolini remettrait tout en ordre. »

« Si elle commence, dans sa tête, à tutoyer le roi, c’est qu’elle a pu s’appuyer sur un livre très épais — et proscrit : Les Misérables. »

Sa naïveté vis-à-vis du régime, de celui qui l’a instauré et de ceux qui s’en accommodent ou en tirent profit, disparaît cependant peu à peu. À mesure que Maria met en doute l’évidence de l’immuabilité du pouvoir des autres, elle apprend à reconnaître le sien. Et si elle commence, dans sa tête, à tutoyer le roi, c’est qu’elle a pu s’appuyer sur un livre très épais — et proscrit : Les Misérables. Jusque-là, les livres ont été absents de sa vie. « Il n’y avait que le médecin pour en avoir des vitrines pleines. J’aurais voulu lui voler, c’était là qu’on expliquait le mystère du gouvernement, la Chambre… » C’est un avocat antifasciste, chez qui une simple commission l’avait amenée, qui lui confie l’œuvre immense de Victor Hugo. « J’allais enfin lire, lire un livre, un livre gros comme celui que j’avais vu à l’église le jour de mon mariage et où on m’avait fait signer. » La conscience de l’interdit rend plus précieuse encore sa découverte. Maria ramène le volume chez elle : c’était, écrit-elle, « comme si je transportais de la contrebande, […] comme un objet volé, comme un scandale ». Le curé à qui elle parle de sa découverte la met d’ailleurs en garde contre cet ouvrage rédigé par un « écrivain damné ».

Maria vit la vie de Jean Valjean comme si c’était la sienne et décide de reprendre son parcours scolaire au début des années 1940 là où elle l’avait arrêté adolescente, trop honteuse alors de venir étudier avec ses vêtements de paysanne. Elle découvre le latin et la logique auprès des sœurs, s’écorche les yeux jusque tard pour apprendre, toujours apprendre. Elle souhaite devenir institutrice. Le train de vie mené par les religieuses l’interpelle néanmoins. « Chez les sœurs on ne sentait pas la guerre. » Maria la perçoit dans les lettres que lui envoie son mari, mais n’en veut rien entendre dès lors qu’elle pénètre dans une salle de classe — « jamais d’histoire, pas de guerres, de carnages et de malheurs ». En ces années-là, il est pourtant difficile d’y échapper. Le conflit qui détruit l’Europe, de Varsovie à Dunkerque en passant par l’aéroport de Comiso, à quelques kilomètres de Raguse, prend un tournant inattendu : les Britanniques et les Américains débarquent en Sicile — c’est l’opération Husky. Des tracts largués par avion l’annoncent. Maria s’en saisit, exulte, souhaite que tout le monde se rende pour que la guerre cesse enfin. Elle insulte les fascistes qui passent dans sa rue et agite une serviette blanche pour prévenir les Alliés qu’ici des gens les attendent. Cette nuit-là, de grands incendies éclairent Raguse. Maria se souvient soudain du roi et de Mussolini, qu’elle a appris à détester : « J’aurais voulu les voir eux aussi brûler pour toujours dans ce feu terrible. »

[Nancy Spero, Catacomb / Vulture Goddess, 1992]

Non si parte !

Entre juillet et août 1943, les Alliés prennent donc la Sicile. C’est le troisième revers en l’espace d’une année pour les forces de l’Axe, après la défaite d’El-Alamein, en Égypte, et de Stalingrad, sur le front est. Cette victoire en demi-teinte — de nombreux soldats italiens et allemands parviennent à remonter plus haut dans la péninsule — participe néanmoins à la chute d’un régime fasciste, miné par des dissensions internes, qui se reforme de façon temporaire sous le nom de République sociale italienne. Pour les nouveaux occupants, l’objectif est d’écarter l’Italie du conflit mondial — c’est en partie chose faite10. Le pays est coupé en deux. Les deux-tiers nord sont contrôlés par les Allemands. Là, les combats se poursuivent entre partisans et occupants. Au sud, l’armistice est signé avec les Alliés. Un gouvernement d’union, compromis entre monarchistes et antifascistes, est formé sous l’égide du roi Victor-Emmanuel III et de Pietro Badoglio — un maréchal fasciste, ancien gouverneur de la Libye et de l’Éthiopie, en désaccord avec Mussolini. Bientôt, le Royaume d’Italie déclare la guerre à l’Allemagne.

À Raguse, la situation est difficile à appréhender. Le débarquement ne change guère la vie quotidienne. La faim et les inégalités ne cessent pas. Maria perd une à une ses illusions. « On pensait que finalement il serait rendu justice aux pauvres aussi, que la guerre allait finir bientôt et que la paix était derrière la porte », écrit-elle. « On désirait autant que le pain l’épuration de l’administration. » Aucun de ces souhaits ne se réalise et l’avocat qui lui a confié Les Misérables, la déçoit autant que les autres en se mettant au service des Alliés sans le moindre engagement vis-à-vis des plus démunis. « L’hiver de cette année-là fut encore plus triste pour les pauvres : la faim et le désespoir. » Même la pension due aux familles des soldats qui ne sont pas encore rentrés en vient à être suspendue. Les femmes commencent à manifester devant la mairie de plus en plus fréquemment et choisissent Maria pour porter leurs revendications. Le mépris avec lequel le nouveau gouverneur la reçoit finit d’annihiler toute confiance envers les supposés libérateurs et renforce sa conviction que ce sont les habitants eux-mêmes qui doivent se charger de cette affaire.

« Les femmes commencent à manifester devant la mairie de plus en plus fréquemment et choisissent Maria pour porter leurs revendications. »

« En 1944, on a ouvert la Bourse du travail. À ce moment-là, j’ai abandonné mes études. Je ne croyais plus désormais qu’en étant institutrice je résoudrais les problèmes des pauvres gens, la misère et la faim. Je voulais participer à la lutte du peuple. » Le 1er mai, un bouquet de fleurs attaché à sa ceinture écarlate, elle rejoint la section locale du Parti communiste italien en un temps où, comme le raconte Maria Attanasio dans Concetta et ses femmes, les milieux militants sont pétris de réflexes patriarcaux. Elle commence à plaider pour la paix dans son quartier, à organiser ses comparses pour qu’elles prennent en charge leur propre libération. Comme l’écrira plus tard une militante anarchiste, Maria devient alors « l’étendard de la révolte11 ».

Elle trouve dans la lutte ce qui lui manquait jusqu’à présent, et que beaucoup de ses voisins cherchent dans le culte. Alors qu’une procession fête un nouvel armistice en portant des statues saintes, elle est prise d’un doute. « De quoi remercie-t-on ce bois inanimé ? » Si elle ne coupe pas définitivement avec la religion, elle donne une définition nouvelle, terrestre, aux intercessions divines : « Je ne crois pas aux miracles, je n’y crois pas. Pour moi le miracle c’est de bloquer les engins de destruction, de transformer en pluie de roses le bombardement qui n’épargne pas la femme enceinte, refusant au fœtus la lumière. » Cette dernière réflexion est prémonitoire. Enceinte, Maria le sera de nouveau dans peu de temps. Et c’est dans cet état-là qu’elle s’apprête à effectuer l’acte déterminant de son existence.

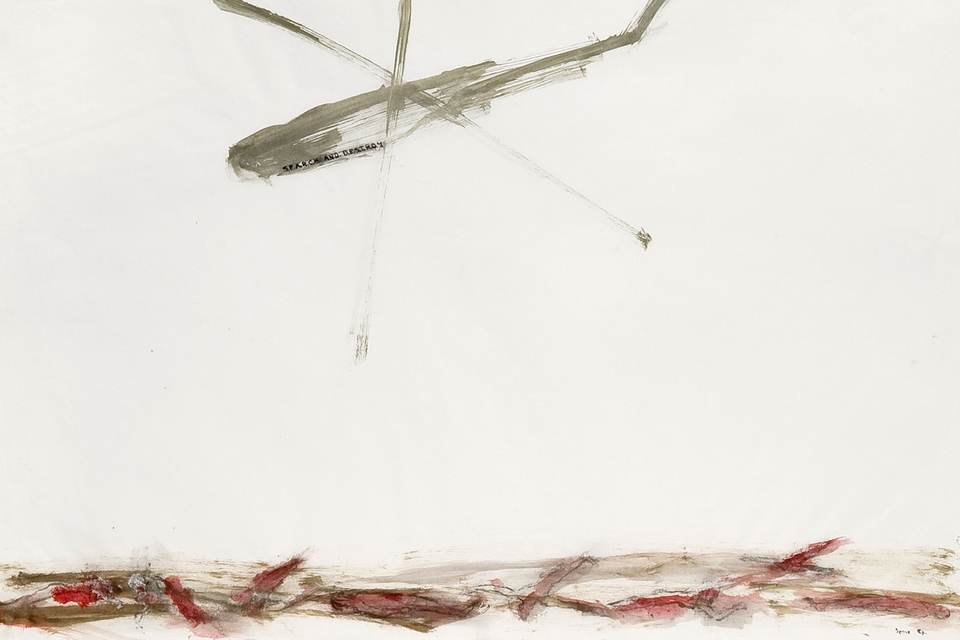

[Nancy Spero, S.E.A.R.C.H. AND D.E.S.T.R.O.Y., 1967]

En décembre 1944, le facteur délivre une nouvelle fois la carte rose, qui symbolise pour son mari, comme pour tous les hommes en âge de se battre, la conscription. Les Siciliens sont requis sur le front au nord du pays. Elle se remémore tous les événements, les privations, la mort et la misère d’une guerre qui ne devait durer que six mois. « Non, cette carte rose il faut la déchirer », d’autant que ceux qui partent sont « les plus simples, les nigauds ». Les femmes commencent à protester, veulent brûler les cartes ou les renvoyer par la poste tandis que les hommes, eux, fuient dans la campagne les tournées des recruteurs. Sur les 75 000 conscrits attendus dans les casernes, seuls 15 000 se présentent12. Maria apprend que le Parti communiste, par la voix de son dirigeant local Girolami Li Causi, souhaite que les hommes répondent à l’appel — une déception supplémentaire. « Après avoir prêché pendant des mois auprès des femmes que le communisme signifie l’union des travailleurs du monde entier, la paix, le travail et la fraternité des peuples, je ne pouvais pas parler de guerre à des gens qui au bout d’un an et demi d’occupation alliée ne croyaient plus en la patrie. »

Puis vient ce fameux jour, le 4 janvier de l’année 1945 : « J’ai décidé d’empêcher de toutes mes forces qu’on parte pour la guerre ». Un camion parcourt Raguse à la recherche des appelés. Des policiers fouillent les boutiques et quadrillent les rues. Plusieurs femmes protestent au cri de non si parte ! On ne part pas ! Maria, enceinte de cinq mois, se couche devant le camion. Qu’on lui roule dessus plutôt qu’on emmène tous ces hommes. « Depuis mon enfance j’avais choisi de souffrir. […] C’est pour cela que j’allais en tout jusqu’aux extrêmes, parce que j’avais le Christ comme modèle. Et pour moi qu’est-ce que c’était que le communisme sinon se sacrifier soi-même pour l’amour des autres ? » Des policiers tentent de la relever, l’un d’entre eux plaide pour avancer tout de même. Elle insiste et reste dans la boue. Bientôt, une foule se presse autour d’elle. Les hommes raflés descendent du camion, se dispersent et se cachent. Les soldats finissent par tirer. « Un jeune communiste est tombé à mes pieds, mortellement blessé. » Un deuxième homme, sacristain de son état, meurt quelques heures plus tard, la tête arrachée par une grenade, pour avoir osé demander à un policier pourquoi il voulait à ce point envoyer les gens à la guerre. La coupe est pleine. Après Maria, c’est toute la ville qui se soulève. Et s’arme.

« Maria, enceinte de cinq mois, se couche devant le camion. Qu’on lui roule dessus plutôt qu’on emmène tous ces hommes. »

Le lendemain, un quartier entier est contrôlé et des jeunes se dirigent vers un poste de police pour le prendre d’assaut. « Les armes pleuvaient de tous côtés, restes de la guerre, matériel abandonné par les Allemands… » L’attaque est donnée. Maria est requise pour aider aux soins des premiers blessés, s’improvisant pour la première fois infirmière, métier qu’elle exercera souvent par la suite. « Tout est arrivé comme ça pendant ces journées, munitions, cigarettes, argent, pain, soupe pour les insurgés et les prisonniers, sans qu’aucun ordre ne soit donné, sans organisation, tous agissaient de leur propre initiative, collaboraient, prenaient des décisions, chacun guidé par sa propre conscience, sans chef, sans discipline. » Des hommes plus vieux, avec des armes antiques, viennent garnir les rangs et l’armée finit par se rendre. « L’enfer était terminé », écrit Maria, qui ne se doute pas alors que le sien vient tout juste de commencer.

Un soulèvement spontané du peuple

En avant-propos d’Une femme de Sicile, Maria Occhipinti écrit que « les événements de décembre 1944-janvier 1945 […] étaient interprétés non pas comme un soulèvement populaire contre la guerre, mais comme une tentative fasciste », sans pourtant que le terme invoqué ne renvoie à grand-chose de précis. Si elle reconnaît que des fascistes et des séparatistes siciliens ont donné des armes et de la nourriture aux insurgés, sans s’impliquer davantage eux-mêmes, son livre, comme nombre de ses interventions publiques ensuite, est un fervent plaidoyer pour prouver le contraire. L’identité de ceux qui sont interpellés lors de la riposte policière le montre bien. « Les hommes arrêtés étaient presque tous communistes et socialistes. Les partis de gauche ont condamné sans pitié les insurgés, sans comprendre l’amertume et les raisons d’agir du peuple. […] Qu’est-ce que la patrie pour les paysans du Sud ? Au-dessus de toutes les spéculations des fascistes et des séparatistes, la rébellion des jeunes contre le rappel aux armes avait été spontané et sincère. »

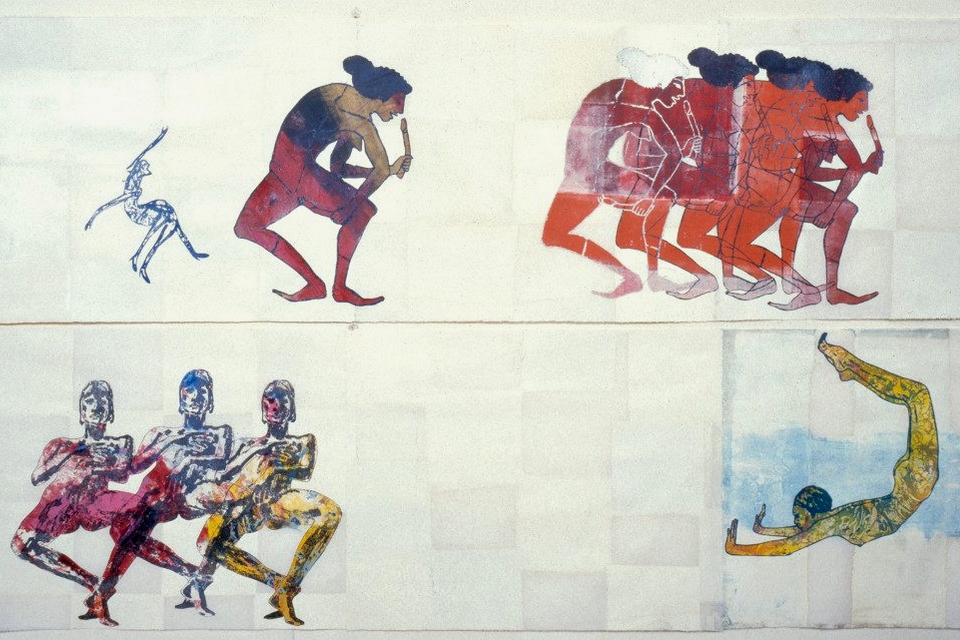

[Nancy Spero, Black and the Red III, 1994]

Maria a d’abord été fêtée pour son geste réfractaire. « Ma maison est devenue un lieu de pèlerinage. Les gens voulaient me connaître et me serrer la main, on ne parlait que de ça. » Il faut dire que le mouvement qu’elle a participé à initier se répand dans tout le sud de la grande île. « Des messagers sont partis annoncer la nouvelle aux villes voisines, et la révolte s’est répandue à Monterosso, Vittoria, Comiso, Giarratana, Naro et Agrigente. » Manquant d’expérience, les insurgés de Raguse ne pensent pas à couper les communications. Des renforts militaires arrivent sur place dès le 7 janvier. Très vite, ils reprennent le contrôle de la ville. La maison de Maria est de nouveau visitée, mais cette fois pour être perquisitionnée. Commence alors une fuite de huit jours en compagnie d’Erasmo Santangelo. Originaire de Gaeta, une ville du Latium où Goliarda Sapienza, plus tard, écrira L’Art de la joie, il s’est réfugié en Sicile pendant la guerre et s’est trouvé être l’un des plus fervents participants au soulèvement. Dans son livre, Maria n’aborde cet épisode qu’à la fin, en annexe. Sans doute est-ce l’un des événements les plus douloureux qu’elle ait eu à retranscrire. Marilena, sa fille, explique pourquoi :

« Au début, tout le monde à Raguse a admiré le courage de ma mère. Tout a changé quand les révoltés ont été défaits. Il fallait s’enfuir, tout le monde allait dans les campagnes pour se cacher. Étant donné que Santangelo ne connaissait pas les campagnes, ma mère a décidé de s’enfuir avec lui. C’est ça qui l’a maudite. Après quelques jours, ils ont été capturés et à partir de ce moment les calomnies sur ma mère ont été terribles. Ils étaient accusés d’être amants, parce que l’amitié entre une femme et un homme ça n’existait pas là-bas, ce qui était complètement faux. Elle avait agi comme le font les partisans. On n’abandonne pas un camarade, un homme qui s’était battu avec eux. »

« On ne lui pardonnera jamais d’avoir aidé un

étranger. »

On ne lui pardonnera jamais d’avoir aidé un « étranger ». « La famille me déconseillait de m’enfuir avec lui, raconte Maria. Elle craignait les calomnies. Mon cœur débordait de haine contre ces coutumes maudites, mais j’étais décider à aller jusqu’au bout, à défier la sale mentalité, et même les coups de couteau. La vie d’un homme est au-dessus de tous les préjugés. » Toujours, Maria soupçonnera son père et son mari d’avoir indiqué leur cachette à la police. « Aux yeux de l’opinion, il était justifié en tant que mari trahi, tout cela a fait le jeu des tyrans. » Plus loin, elle commente, amère : « Pour la police c’était magnifique que ses frères eux-mêmes piétinent la seule flamme féminine qui brûlait pour combattre les innombrables injustices qu’il y avait dans ce pays. » Après sa capture, elle est emmenée dans un dépôt où elle retrouve nombre de ses amis, avec lesquels elle est entassée dans une cellule trop petite. Les interrogatoires s’enchaînent. « Mais que pouvais-je dire ? Tout avait été comme une tempête qui se déchaîne dans un ciel serein, une flambée soudaine dans une ville de paysans pacifiques. » Un mois plus tard, elle est emmenée, avec d’autres, au confino, une prison nouvelle de la taille d’une île au large de Palerme — Ustica.

La liberté se paye

Les conditions de détention sont dures, adoucies seulement par l’entraide entre les détenus et, pour les mieux lotis, les avantages que permettent l’argent, les relations, une réputation pas trop entachée par les délits. « Moi, au contraire, qui passais pour subversive, je n’avais même pas le droit certains jours de sortir de l’infirmerie. » L’accouchement prévu deux mois plus tard a lieu dans le plus complet dénuement. « Je suis née à Ustica », raconte Marilena, 80 ans après les faits. Elle tient à le rappeler : « Erasmo Santangelo m’a sauvé la vie parce que j’étais prématurée et bleue de froid. Il a pensé à mettre des bouteilles d’eau chaude à mes côtés et j’ai repris des couleurs. » Douze ans plus tard, Marilena a revu celui qui était « comme un maître » pour Maria alors qu’il purge une longue peine dans la prison de Rebibbia, à Rome. Elle se rappelle des larmes d’Erasmo et ponctue d’un silence la mention de son suicide, survenu avant qu’il ne puisse sortir.

[Nancy Spero, Vietcong Prisoners, 1968]

Si la vie carcérale de Maria est en grande partie tournée vers sa toute jeune fille, qui prend le nom de Maria Lenina, elle n’abandonne pas les convictions qui l’ont menée là. « Avec d’autres camarades, j’avais une activité politique sur l’île. » Le 1er mai 1945, de nombreux détenus se rendent au cimetière pour commémorer leurs prédécesseurs qui y sont enterrés. Quelques jours après, la fin définitive de la guerre donne lieu à un véritable défilé derrière un drapeau rouge fabriqué avec la « vieille jupe d’une camarade ». La nouvelle arrive jusqu’à Palerme et se diffuse dans les publications communistes, gagnant au cours du trajet le lustre de la clandestinité. « Le journal parlait de moi qui avait porté le drapeau en tête de cortège, avec un enfant de deux mois dans les bras, défiant les mitraillettes de la police et affirmant le droit des citoyens aux libertés démocratiques. » Les autorités, craignant une nouvelle révolte, renvoient Maria et sa fille sur la grande île.

Dans la prison des femmes de Palerme, les Bénédictines, elles sont recluses dans le département « maternité », où « mères et enfants dormaient ensemble sur des paillasses trempées de pisse ». Dans Une femme de Sicile, Maria prend grand soin à décrire la nourriture, le manque d’hygiène, l’entassement des femmes et des enfants dans des pièces sales et très petites. Comme partout où elle a vécu jusqu’alors, la mort précoce des nouveaux-nés est une menace persistante et une source constante d’inquiétude. Après une intense nuit d’adieux, Maria décide de confier Marilena à sa propre mère pour qu’elle grandisse loin de la faim et des risques de contagion. « J’avais l’impression que la meilleure part de moi-même était dehors pour respirer l’air pur et profiter du soleil de mon pays. » Lorsqu’elle la retrouvera à sa libération, Marilena ne la reconnaîtra pas, lui donnant du « madame » plutôt que du « maman ».

« Dans la prison des femmes de Palerme la mort précoce des nouveaux-nés est une menace persistante et une source constante d’inquiétude. »

Maria passe encore une année aux côtés de femmes condamnées parce qu’elles ont commis un crime à l’encontre d’un mari violent, qu’elles ont volé de quoi se nourrir ou parce qu’elles se prostituent. La lecture de son récit d’enfermement en rappelle d’autres : Goliarda Sapienza pour la description empathique de ses camarades détenues, Rosa Luxemburg pour sa soif de verdure et d’oiseaux, Albertine Sarrazin pour le franc-parler des prisonnières avec lesquelles Maria doit cohabiter. C’est d’ailleurs l’une de ses plus grandes difficultés. « Ce que je n’arrivais pas à supporter c’était cette vie commune continuelle avec tant d’autres personnes. J’éprouvais le besoin d’être seule. » Au point de faire du chahut pour être mise à l’isolement. Comme à Ustica, plus encore peut-être, son insubordination constante suscite la méfiance de la part des gardiennes et de l’institution pénitentiaire. « On voulait me faire céder et on donnait une coloration politique à chacun de mes gestes. Mais j’agissais sous l’impulsion de ma conscience et non pas suivant des principes politiques, de parti. »

Elle sort finalement en décembre 1946. Six mois auparavant, un référendum institutionnel a entériné la création de la République italienne, en lieu et place de l’ancienne monarchie. Grâce à l’action du secrétaire général du Parti communiste, Palmiro Togliatti, de nombreux détenus, dont Maria, sont libérés. « À peine sortie, il me semblait que tous les bâtiments allaient me tomber dessus, l’air humide de l’hiver me donnait des frissons. J’ai caressé du regard l’herbe du pré devant la prison, que pendant deux ans je n’avais qu’entrevue par un trou de la fenêtre. J’avais très envie de marcher. » La nouvelle constitution, promulguée un an après sa sortie, affirme dans son article 11 que la République italienne « répudie la guerre » comme mode de résolution des conflits internationaux. Le combat spontané de Maria Occhipinti, disqualifié par le pouvoir, son propre parti, son entourage et sa famille, trouve finalement sa traduction dans la loi.

[Nancy Spero, extrait de The Goddess Nut, 1990]

Un mouvement permanent

De retour à Raguse, Maria retrouve sa fille en même temps qu’une famille qui peine à l’accueillir. « Quand je suis sortie de prison, il ne manquait plus que quelques mois aux dix ans qu’avait fixés mon père pour mon expiation. » Celui-ci, en effet, avait choisi de châtier sa fille pour son attitude par trop rebelle. « Et j’ai ri de moi-même et de mes terreurs. Ce n’était pas la malédiction de mon père qui avait influencé mon destin, c’était mon imagination qui m’avait usée. La malédiction a été efficace dans la mesure où j’y ai cru. » Mais peu importe les faits, les rumeurs s’imposent. « Certaines amies changeaient de rue quand elles m’apercevaient ; […] j’ai dû me convaincre que j’étais pour tout le monde la peste, la femme qui avait déshonoré sa famille. » Les épreuves s’accumulent. S’ajoutent aux précédentes la trahison de son mari. Pendant qu’elle croupissait en cellule, celui-ci s’est installé avec une autre femme. Lorsque Maria revient, il est contraint par l’honneur de rester avec elle. « J’étais toujours la mère de sa fille, il me traitait comme une putain. »

Heureusement, quelques-uns la soutiennent, en particulier un jeune mineur anarchiste du nom de Franco Leggio qui, en 1947, frappe un jour à sa porte pour la rencontrer et l’entendre raconter la révolte de janvier 1945 à Raguse. Il y avait lui-même pris part, quittant le sanatorium dans lequel il était soigné pour une tuberculose afin de rejoindre les insurgés. Maria découvre ainsi que des anarchistes ont surveillé sa maison les jours suivant son fameux geste afin de prévenir de possibles représailles à son encontre. Entre eux, s’instaure une amitié durable, qui lui permet de découvrir les principes de l’anarchisme. Elle les fera siens pour le reste de sa vie, même si elle préférera se définir comme libre penseuse. Apprenant que son mari et son père la battent, au point qu’elle croit parfois mourir, Franco Leggio l’aide à quitter Raguse. À Palerme, elle retrouve l’anarchiste Paolo Schicchi, avant de quitter, enfin, la Sicile.

« Comme si elle avait trop souffert de l’enfermement familial, insulaire et carcéral, Maria ne tient pas plus de quelques années au même endroit. »

Le premier d’une série de départ qui se succéderont jusqu’à sa mort. Comme si elle avait trop souffert de l’enfermement familial, insulaire et carcéral, Maria ne tient pas plus de quelques années au même endroit. Ces pérégrinations sont la matière principale de Una donna libera. Elle y raconte les cercles anarchistes qu’elle essaye de fréquenter sans jamais s’y sentir tout à fait accueillie ainsi que les emplois d’infirmière ou de couturière qu’elle trouve à Rome, à Lausanne, à Paris, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis afin de subvenir aux besoins de sa fille. Elle revient sur les rencontres, enfin, qui la mettent sur le chemin de l’écriture. C’est par exemple l’un de ses amis, puis compagnon, Pierro Angarano, qui lui conseille de rédiger elle-même les mémoires qu’elle lui demande de prendre en note.

L’écriture d’Une femme de Sicile est, pour Maria, une torture autant qu’une libération. « Elle voulait écrire ses mémoires pour rendre justice aux victimes de la révolte, relate Marilena, parce que beaucoup des révoltés ont été tués, et aussi pour moi, parce qu’elle voulait que je la connaisse par son témoignage et pas par ce que la famille m’aurait raconté avec tous les préjugés qu’ils avaient. » Certaines images de sa mère en train d’écrire lui reviennent en mémoire. « Je me rappelle qu’elle écrivait toujours au lit. Elle écrivait, elle écrivait et puis elle pleurait, elle pleurait. Les pages tombaient pas terre. C’était une libération pour elle. Elle pleurait tout le temps qu’elle écrivait parce que ce qu’elle avait dans son cœur ça la faisait souffrir. Après elle redevenait elle-même, elle m’embrassait, elle souriait… »

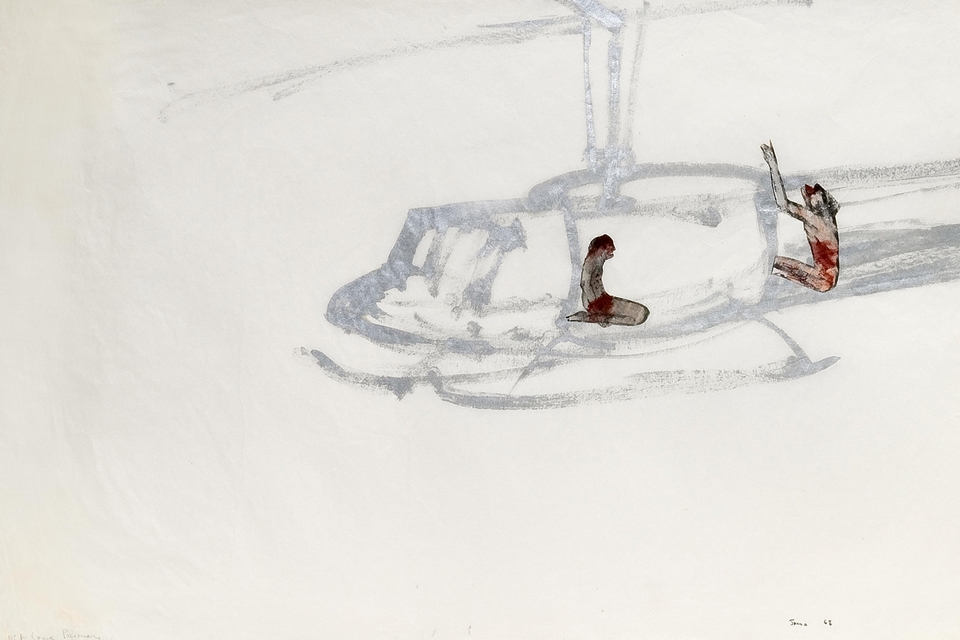

[Nancy Spero, Clown and Helicopter, 1967]

Au milieu des années 1950, un petit éditeur italien accepte son texte. Malgré une préface arrachée à l’écrivain et peintre antifasciste Carlo Levi13, le livre ne trouve que très peu d’écho à sa parution. Pendant une vingtaine d’années, Maria ne publie plus, ou très peu. Il faut dire qu’elle est tout entière occupée par le travail et la vie commune avec sa fille. Elles vivent tour à tour en Suisse, à Milan, à San Remo et à Rome. Puis elles emménagent pour quatre ans à Paris, d’où elles partent en 1961. Une période inoubliable, se remémore Marilena, à laquelle la guerre d’Algérie met fin. Les pieds-noirs qui reviennent en France ont la primauté pour obtenir un emploi et Maria peine de plus en plus à trouver une place à l’hôpital ou comme couturière. Après un séjour en Angleterre, pendant lequel Marilena, encore adolescente, reste seule à Paris, elles décident de repartir, cette fois de l’autre côté de l’Atlantique. Elles s’installent à Montréal. Entre temps, trois chapitres d’Une femme de Sicile ont été traduits en français, transmis à Sartre et publiés dans Les Temps modernes par l’intermédiaire de Maria Brandon-Albini14. Le Canada n’est encore qu’une étape. Bientôt, Maria veut à nouveau repartir et contacte une connaissance anarchiste à New York qui porte le même nom de famille, pour qu’elle puisse passer la frontière sans encombre. Pour Marilena, qui s’est habituée à la grande ville québécoise, c’est le départ de trop. Elle laisse sa mère commencer une vie américaine tandis qu’elle décide de rester au Canada.

Retour au pays

C’est en 1973, « pauvre et à 52 ans », que Maria décide de rentrer définitivement en Italie pour « commencer une nouvelle vie15 ». Deux ans plus tard, Marilena fait de même. Entre temps, sa mère a réactivé quelques réseaux amicaux ou militants et un journaliste, Enzo Forcella, lui a proposé de réaliser un documentaire sur la révolte de Raguse pour en commémorer le trentième anniversaire. C’est de là que viennent ces images si fortes montrant Maria tout de blanc vêtue, une grande cape en laine sur le dos, relatant devant la caméra les événements qui l’ont forcée à quitter sa ville natale. L’écouter suffit à donner une idée de sa capacité à convaincre son public — ses mots sont habités d’un pacifisme viscéral. La diffusion du documentaire déclenche chez de jeunes habitants de Raguse l’envie de mieux connaître cet épisode et de comprendre les raisons du silence de leurs parents. Et plusieurs éditeurs trouvent pour Une femme de Sicile un intérêt qu’ils n’avaient auparavant pas manifesté, dont Feltrinelli, qui décide de le rééditer l’année suivante.

« Moi, je suis anarchiste et je n’obéirai à personne, je crois en l’autogouvernement des peuples. Le pouvoir corrompt, ont dit nos maîtres. »

Si on retient surtout des années 1970 en Italie le mouvement de gauche extra-parlementaire mené par de nombreux groupes autonomes, Maria ne dit rien, dans ses textes, des activités clandestines qui animent le pays. Le centre névralgique de la révolte se situe plus au nord, à Bologne, Turin, Milan. Ce sont des femmes plus jeunes qu’elle qui y participent. Certaines vont jusqu’à choisir de mener la lutte par les armes, quand Maria s’y refuse. C’est aussi durant cette décennie que le mouvement féministe se déploie. Carla Lonzi publie Nous crachons sur Hegel et participe à l’émergence de groupes non-mixtes avec ses camarades de Rivolta Femminile ; des publications communistes, comme Lotta continua ou Il Manifesto, se font l’écho de leurs revendications ; de nouvelles revues spécialisées voient le jour. Maria est curieuse, mais ne parvient pas à établir un contact pérenne avec les militantes qu’elle rencontre. Pour Marilena, la raison est simple : « Elles n’avaient rien en commun. Les féministes romaines étaient des jeunes intellectuelles, riches, qui n’avaient jamais dû travailler. Elles ne pouvaient pas comprendre une femme avec l’expérience de vie tragique comme Maria. » Un concours de circonstance l’amène à apparaître en couverture du premier numéro de Effe, un mensuel féministe autogéré qui tirera ponctuellement jusqu’à 80 000 exemplaires. On la voit marchant dans l’herbe derrière un groupe de femmes et d’enfants, la plupart chaussés de sabots et vêtus des tuniques bariolées de l’époque. Elle est la seule à regarder ailleurs qu’en direction de l’objectif. Maria semble en décalage, à côté. Et c’est bien ce qu’elle ressent au contact des militantes plus jeunes qu’elle, si peu curieuses de son parcours qu’elle aimerait pourtant leur partager.

Seule l’une d’entre elles, Adele Cambria, montre de l’intérêt pour ses écrits. Elles partageront un prix littéraire en 1980 — une « petite victoire » pour Maria dans sa lutte pour la réhabilitation des insurgés de 1945 — et entameront une amitié fidèle, intense. Hormis ces rares moments de reconnaissance, c’est donc loin des cercles artistiques, littéraires, mondains que Maria continue à militer. Elle réclame notamment une juste répartition des terres autour de Raguse et le fait savoir à coups d’articles, d’entretiens, allant jusqu’à manifester, seule, devant le palais de Quirinale, la résidence officielle du président de la République italienne. Elle proteste aussi avec des millions de compatriotes contre la militarisation de la Sicile, après que l’OTAN a décidé d’installer des missiles de croisière à Comiso. Cette dernière mobilisation la relie à la première qu’elle a menée, dans un tout autre contexte, à seulement trente kilomètres plus à l’est, ainsi qu’à ses prises de position contre la guerre du Vietnam lorsqu’elle habitait à Los Angeles. Enfin, quand on lui demande à la fin des années 1970 d’être candidate pour le Parti socialiste aux élections législatives, elle rétorque : « Moi, je suis anarchiste et je n’obéirai à personne, je crois en l’autogouvernement des peuples. Le pouvoir corrompt, ont dit nos maîtres. Quand les députés accèdent au gouvernement, ils n’œuvrent plus pour l’intérêt du peuple16. »

[Nancy Spero, extrait de The Godess Nut II, 1990]

Au début des années 1990, elle apprend qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Les dernières pages de Una donna libera décrivent ainsi une femme affectée par la perte progressive de son autonomie et les contraintes qui pèsent de plus en plus sur les épaules de sa sœur, Rosina, et surtout sur celles de Marilena, qui l’assiste au quotidien dans la maison qu’elles partagent. Jusqu’au bout, Maria espère encore être publiée. Cette fois-ci, c’est de la poésie qu’elle propose à plusieurs éditeurs. « Elle disait que tout le monde la voit comme une femme qui a fait une révolution, une révolutionnaire, mais que personne ne connaît son âme, qui est exprimée dans la poésie », explique sa fille. Maria trouve dans les vers ce qu’elle cherche aussi au contact de la nature — une forme d’apaisement, de repos, que la vie lui aura souvent refusé. Elle meurt le 20 août 1996, quelques mois après la poète Amelia Rosselli et dix jours, seulement, avant Goliarda Sapienza.

*

Que reste-t-il, aujourd’hui, de Maria Occhipinti ? Une mémoire vivante, entretenue par sa fille, quelques journalistes17 et écrivaines18, ainsi qu’une poignée d’anarchistes, au premier rang desquels Pippo Gurrieri. Ce dernier, qui a édité la plupart des textes de Maria au sein de sa maison d’édition Sicilia Punto L, a permis qu’un belvédère porte le nom de l’insurgée sur les hauteurs de Raguse. Que ce texte, enfin, contribue à faire connaître son nom hors de la cité sicilienne et de quelques cénacles libertaires, pour que les combats qui furent les siens contre la guerre, la violence des pères et des maris, ainsi que l’inégal accès aux terres, à la reconnaissance et à la justice, viennent inspirer les nôtres. Il n’est pas de trop, dès lors, de citer les derniers mots que Maria a consignés dans Una donna libera :

« Je vois toute cette boue en train d’émerger en Italie. Trop de chrétiens ont trahi et continuent de trahir le christianisme. Trop de socialistes et de communistes ont trahi l’ idéal des pauvres et ont piétiné le sang de ceux qui ont lutté pour la paix, la liberté, le travail et l’égalité entre les peuples. Quand je pense à cela, j’ai comme une envie profonde de crier au peuple, toujours victime des exploiteurs, des gouvernements et des fauteurs de guerre, de ne plus avoir confiance en personne. Tous ensemble, on devrait gérer directement la richesse que nous produisons19. »

Illustration de bannière : Nancy Spero, P.E.A.C.E., Helicopter, Mother + Children, 1968

- Giovanni Criscione, La strage di Modica (29 maggio 1921). Un caso irrisolto di cento anni fa, Sicilia Punto L, 2024.[↩]

- Équipes de forces paramilitaires réprimant par la violence les mouvements sociaux organisés par les socialistes et les communistes après la Première Guerre mondiale en Italie. Ces groupes nés avant le fascisme italien sont devenus le bras armé de Mussolini.[↩]

- Respectivement Una donna di Ragusa, publié en 1957, dont la traduction de Fanchita Gonzalez-Battle est éditée en 1980 sous le titre Une femme de Sicile et Una donna libera, publié de façon posthume en 2004 par les éditions Sellerio et réédité par les éditions Sicilia Punto L en 2021.[↩]

- Une femme de Sicile, p. 150. Sauf mention contraire, toutes les situations de Maria Occhipinti sont issues de ce seul ouvrage.[↩]

- Voir à ce sujet Jean-Yves Frétigné, Histoire de la Sicile : des origines à nos jours, Pluriel, 2018.[↩]

- Charles Reeve, « L’éducation à l’assujettissement. Le socialisme autoritaire et le fascisme », Brasero, n° 4, 2024.[↩]

- Eugenia Fano nous indique que la mère de Goliarda Sapienza, Maria Giudice, a été envoyée sur l’île par le Parti socialiste pour convaincre la population du bienfondé de ses idées.[↩]

- L’Éthiopie, peut-être, qui vient d’être défaite par l’Italie.[↩]

- Una donna libera, Sicilia Punto L, 2021, p. 30. Tous les extraits cités de ce livre ont été traduits par Eugenia Fano.[↩]

- Rosario Mangiameli, « Le gouvernement provisoire en Sicile : un laboratoire pour une Italie nouvelle ? (1943–1947) », Histoire Politique, n° 38, 2019.[↩]

- Letizia Giarratana, citée dans Milagro Martín Clavijo, « Un modelo de libertad femenino : Una donna libera de Maria Occhipinti », Espacio, Tiempo y Educación, vol. 1, n°. 1, 2014.[↩]

- Rosario Mangiameli, art. cit.[↩]

- Après un accord de principe, l’auteur de Le Christ s’est arrêté à Eboli reste silencieux pendant un an. Sans nouvelles, Maria décide d’aller le voir pour lui demander de lui rendre son manuscrit. L’écrivain la reçoit et, d’abord, lui avoue douter du fait qu’elle serait l’autrice de ce texte, présumant que sa pauvre instruction la rendrait incapable de l’écrire. Maria a lu plusieurs de ses livres, dont Les mots sont des pierres, qui se déroule en Sicile. Elle ne se démonte pas et lui rétorque qu’il n’a pas su rendre compte de la vie paysanne qu’il essaye de décrire. Après que Pierro Angarano a assuré Carlo Levi de l’authenticité du manuscrit de Maria, celui-ci se décide enfin à délivrer la précieuse préface.[↩]

- « Une femme de Ragusa », Les Temps modernes, n° 172, juillet 1960.[↩]

- Una donna libera, Sicilia Punto L, 2021, p. 297.[↩]

- Una donna libera, Sicilia Punto L, 2021, p. 362.[↩]

- Plusieurs documentaires ou émissions de radio lui ont été consacrés ces dernières années, parmi lesquels on peut citer un film de Luca Scivoletto, Con quella faccia da straniera : il viaggio, Pinup production, 2013.[↩]

- Plusieurs contributions ont été rassemblées dans un livre collectif, édité sous la direction de Gisella Modica et Serena Todesco, Maria Occhipinti : i luoghi, le voci, la memoria, Vita Activa Nuova, 2024.[↩]

- Una donna libera, Sicilia Punto L, 2021, p. 375.[↩]

REBONDS

☰ Lire les bonnes feuilles « Croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes ? », Ludivine Bantagny, mars 2025

☰ Lire les bonnes feuilles « Sur les traces de la révolutionnaire Lucy Parsons », Francis Dupuis-Déri, septembre 2024

☰ Lire notre traduction « Constance Markievicz, socialiste irlandaise », David Swanson, décembre 2022

☰ Lire notre article « Paule Minck : le socialisme aux femmes », Élie Marek, janvier 2022

☰ Lire notre article « La langue retrouvée », Eugenia Fano, juin 2021

☰ Lire notre article « Goliarda Sapienza, vivre absolument », David Guilbaud, février 2019