Traduction d’un article du Wu Ming pour le site de Ballast

Des manifestants font face à la police ; s’ensuivent quelques étincelles : resurgissent aussitôt, sur Internet, quelques vers de 1968 signés de Pasolini pour condamner les premiers, « fils à papa », et rallier l’écrivain et cinéaste italien du côté des forces de l’ordre, ces « fils de pauvres ». Un réflexe, une pulsion, en Italie comme en France. Ces vers sont extraits du poème « Le P.C.I. aux jeunes », jamais cité dans son intégralité : on y lirait aussi que les étudiants — qu’il convie à s’emparer du Parti communiste — figurent du côté « de la raison » et la police de celui « du tort ». Mais rappelons surtout que Pasolini les qualifia ensuite de « laids », ces vers, assura qu’ils avaient été publiés « déloyalement, à [s]on insu » (l’un de ses biographes1 rapporte que le journal avait tronqué le poème, titré « Je vous hais, chers étudiants ») et pris soin de préciser qu’ils auraient été différents s’ils avaient été publiés dans d’autres conditions. Qu’importe, les récupérateurs droitiers de Pasolini n’en finissent pas de ressasser ces quelques mots dont l’auteur avoua lui-même qu’ils n’exprimaient pas ce qu’il tenait à exprimer. Nous traduisons cet article du collectif italien Wu Ming, paru en octobre 2015 : il s’élève contre le portrait « simplifié, rabougri, poli » produit par l’instrumentalisation posthume de Pasolini et retrace les liens historiques de ce dernier avec l’État et ses agents.

« Ce bâtard est mort »

Marcello Elisei, 19 ans, meurt à 3 heures du matin, seul, enchaîné comme un chien dans une maison abandonnée. Il meurt après un jour et une nuit de cris, de supplications, de lamentations, de gémissements, laissé sans eau ni nourriture, attaché par les poignets et les chevilles à une table dans une cellule de la prison Regina Coeli [à Rome, ndlr]. Il a une bronchopneumonie, il est en état de choc, la cellule est glaciale. Les liens bloquent sa circulation sanguine. D’une cellule proche, un autre prisonnier — le néofasciste Paolo Signorelli — entend le jeune homme crier longtemps, sa respiration sifflante, il l’entend demander de l’eau, puis le silence. Le lendemain matin, il demande ce qu’il s’est passé. « Ce bâtard est mort », lui répond un gardien. Nous sommes le 29 novembre 1959.

« Une longue chaîne d’enquêtes et d’audiences qui ont traîné Pasolini dans des tribunaux d’innombrables fois, parfois plusieurs fois par jour, d’humiliation en oppression. »

Marcello Elisei purgeait une peine de quatre ans et sept mois pour avoir volé des pneus de voiture. Il présentait des signes de troubles mentaux. Des signes très clairs : il avait avalé des clous, extraits ensuite par lavage gastrique ; la veille, il s’était violemment frappé la tête contre le mur, à plusieurs reprises, en cherchant à se tuer. Les médecins de la prison l’avaient accusé de « simulation » ; les gardiens l’avaient traîné puis attaché à cette table. Le 15 décembre, le directeur de la prison Carmelo Scalia démissionne, officiellement pour des raisons de santé — à part ça, personne ne paiera pour la mort d’Elisei. Les enquêtes et les procès blanchiront toutes les parties mises en examen. À la lecture de cet événement, Pier Paolo Pasolini est choqué. « Je ne sais pas comment j’aurais pu écrire un article sur cette mort horrible », déclare-t-il dans le magazine Noi donne en date du 27 décembre 1959. « Mais c’est certainement un épisode que je vais inclure dans l’une des histoires que j’ai en tête, ou peut-être même dans le roman Il rio della grana [Le Grain rio] ». Un roman inachevé, inclus par la suite dans le recueil Ali dagli occhi azzurri [Ali a les yeux bleus] en 1965. « Si je devais écrire une enquête », ajoute-t-il, « je serais absolument impitoyable avec les responsables : des gardiens jusqu’au directeur. Et je n’oublierais pas de mentionner la responsabilité de ceux qui nous dirigent. »

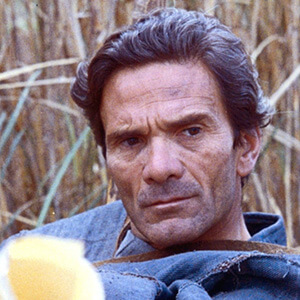

L’agonie et la mort solitaire de Marcello Elisei auront un impact profond sur Pasolini ; elles inspireront la fin de son deuxième film, Mamma Roma, en 1962. Mais, en 1959, Pasolini n’est pas encore réalisateur. Il a 37 ans, a écrit des recueils de poésie, des scénarios et deux romans qui ont provoqué un tollé : Ragazzi di vita [Les Ragazzi] et Una vita violenta [Une vie violente]. Il a déjà été victime d’arrestations, d’accusations et de procès. Le cabinet du Premier ministre a participé directement à la censure de Ragazzi di vita. Mais ce n’est rien face au harcèlement des fascistes, aux persécutions policières et judiciaires, au lynchage médiatique que l’homme va endurer. Dans l’ouvrage collectif Pasolini : judicial report, persecution, death, paru en 1977, le juriste Stefano Rodotà résume cela en une phrase : « Pasolini a été placé de manière ininterrompue entre les mains de juges de 1960 à 1975. » Et même au-delà, en réalité. Post mortem. Rodotà parle d’un « unique procès », à savoir une longue chaîne d’enquêtes et d’audiences qui ont traîné Pasolini dans des tribunaux d’innombrables fois, parfois plusieurs fois par jour, d’humiliation en oppression, alors que la presse au dehors l’insultait, le raillait, le lynchait verbalement.

Franz Kline, Black Reflections, 1959

Le journalisme libre

« Nous sommes évidemment en désaccord avec l’existence de l’institution policière. » L’homme qui écrit ce vers en juin 1968 a déjà subi quatre arrestations, 16 chefs d’accusation et 11 procès ; à quoi s’ajoutent trois agressions par des néofascistes (toutes ignorées par les juges) ainsi que la fouille de son appartement par la police, à la recherche d’armes à feu. « Dès que j’aurai un peu de temps, écrit Pasolini dans une note inédite, je publierai un livre blanc constitué de la douzaine de condamnations judiciaires dont j’ai fait l’objet — sans commentaires. Ce sera l’un des livres les plus comiques jamais publiés en Italie. Mais la situation n’est plus comique. Elle est devenue tragique, parce qu’il ne s’agit plus seulement de la persécution d’un bouc émissaire : c’est désormais une entreprise de répression étendue, systématique et délibérée, à laquelle les représentants les plus réactionnaires du système judiciaire se sont consacrés avec zèle… » Plus loin : « J’ai dépensé près de 15 millions en frais d’avocats pour me défendre dans des procès absurdes et purement politiques. »

« Ce sont les périodiques de droite qui harcèlent Pasolini le plus violemment et le plus systématiquement. »

Il est aujourd’hui difficile, voire impossible, de mesurer l’ampleur de la persécution subie par Pasolini pendant 15 ans. « A strategy of lynching and of mystifications » — une exposition réalisée en 2005 et récemment présentée à nouveau dans la bibliothèque Salaborsa de Bologne — ne s’en fait que l’écho lointain. Il faudrait, pour qu’il en soit autrement, descendre au fond de l’abîme — ce qu’a précisément fait Franco Grattarola, auteur en 2005 de Pasolini, Una vita violentata — et avoir en mémoire les matraquages médiatiques en série dont Pasolini a été victime. Nous assisterions alors au déchaînement d’une homophobie inimaginable et immonde en méditant sur un corpus d’articles aussi nauséabonds qu’un tas de fumier et de vers. Parmi les quotidiens, Il Tempo est le plus remarquable. Mais ce sont les périodiques de droite qui harcèlent Pasolini le plus violemment et le plus systématiquement. Des magazines illustrés tels que Lo Specchio et Il Borghese s’attellent avec enthousiasme à leur mission, avec des reporters et des rédacteurs filant la victime, la provoquant, l’attaquant à toute occasion par des titres comme « Le cul bat à gauche » : un style inimitable dont a hérité aujourd’hui Libero — pour ne mentionner qu’un seul de ces torchons.

Les calomniateurs les plus odieux d’Il Borghese sont le critique musical Piero Buscaroli et le futur auteur et réalisateur de télévision Pier Francesco Pingitore, fondateur d’Il Bagaglino. D’autres insultes émanent de l’écrivain Giovannino Guareschi et, à une reprise, du critique de films Gian Luigi Rondi. La reine de l’antipasolinisme est cependant sans aucun doute Gianna Preda2, qui cofondera plus tard — devinez quoi — Il Bagaglino en question. Reconnue jusqu’à aujourd’hui dans un blog de droite comme la « Dame du journalisme libre », « au dessus du lot », « ni une moraliste, ni une obscurantiste », et ainsi de suite, Preda entretient une véritable obsession homophobe, érotophobe et — ça va sans dire — idéologique contre Pasolini. Elle désigne souvent l’auteur-cinéaste comme « la Pasolina ». Pour désigner les homosexuels, présentés comme des conspirateurs de l’ombre, elle forge le terme « pasolinidi ». Elle se voue à son obsession des années durant — même après la mort de Pasolini — en écrivant des choses comme : « Avec une impudence intacte, [Pasolini] a continué de confondre les questions du derrière avec celles de l’antifascisme […]. Une alliance secrète […] a contribué à faire des invertis

le plus grand et le plus décidé des partis en Italie ; un parti qui finit toujours — par la voix de ses plus éminents représentants — à servir ou diriger le PCI [Parti communiste italien]. […] L’inverti

sent ce qui est bon pour lui et sur qui il doit s’appuyer pour que son vice ne soit pas exposé à l’opinion publique […]. Ainsi est né un vice nouveau […]. La presse de gauche se chargera [de le célébrer], parvenant à faire passer pour de l’héroïsme ce qui en réalité est la peur de tel ou tel inverti

. […] C’est pourquoi, face à de nouveaux affrontements avec les marxistes, […] avant de protéger nos poitrines nous devrons protéger nos fesses… »

Franz Kline, Orange and Black Wall, 1959

La « méthode Boffo » [attaques médiatiques calomnieuses visant à délégitimer un personnage public, ndlr] a une longue histoire derrière elle. Tout comme les nombreuses théories conspirationnistes diabolisant la « théorie du genre ». L’homologue de Gianna Preda à Lo Specchio est Giossi Rimanelli, écrivain et ancien membre de la République de Saló, dissimulé sous le nom de plume A. G. Solari. Sans surprise, les attaques frénétiques contre Pasolini proviennent aussi d’Il Secolo d’Italia, bien qu’une entreprise d’assassinat public plus fourbe et plus influente soit menée dans la presse nationaliste conservatrice de masse, comme Oggi ou Gente. Malheureusement, cela va beaucoup plus loin. Pasolini semble incarner le révélateur du pire. En 1968, le réalisateur Sergio Leone, interviewé par Il Boghese, croit nécessaire de commenter ainsi les controverses autour de son film Teorema [Théorème] : « Je suis convaincu que de nombreux films sur l’homosexualité ont contribué à rendre parfaitement normale et légitime cette forme anormale de relation. » Des boutades homophobes se retrouvent même dans le Manifesto : « La thèse [de Pasolini], réduite à l’essentiel (au sacrum), est très claire… » Comme l’écrit Tullio de Mauro : « Les jets d’eau sale finissent par polluer même les eaux relativement lointaines. Le langage verbal ne se limite pas à ce que nous disons et entendons. Il comprend aussi les choses qui, dans la mémoire commune, entoure ce qui est dit et entendu. Le non-dit pèse lourdement sur ce qui est dit, il en définit notre appréciation et notre compréhension. Celui qui lit l’article Pasolini bénit les nudistes

dans L’Espresso du 18 février 1968, avec la photographie d’un jeune homme nu juché sur un violoncelle, est soumis à l’effet de cette éruption fasciste, qu’il l’apprécie ou non, et que les éditeurs de l’hebdomadaire radical-socialiste le veuillent ou non. »

« C’est une vaste campagne visant à favoriser, ou plutôt à inciter, non seulement des actions policières ou judiciaires, mais aussi des agressions physiques par des fascistes. »

C’est une vaste campagne visant à favoriser, ou plutôt à inciter, non seulement des actions policières ou judiciaires, mais aussi des agressions physiques par des fascistes. Fascistes qui ne seront jamais inquiétés par les juges, et qui apparaîtront un jour ou l’autre dans plusieurs investigations menées sur la « stratégie de la tension », comme Serafino Di Luia, Flavio Campo et Paolo Pecoriello [membres de l’organisation néofasciste Avanguardia Nazionale, ndlr]. Le 13 février 1964, devant la Maison de l’étudiant de Rome, une Fiat 600 tente de percuter un groupe d’amis de Pasolini, qui le défendaient contre une attaque fasciste. Le chauffeur est Adriano Romualdi, disciple du philosophe fasciste Julius Evola et fils de Pino Romualdi, membre du Parlement et président du Mouvement social italien (MSI). Alors que l’événement est détaillé dans toutes les biographies de Pasolini, il n’y en a pas trace sur la page Wikipedia de Romualdi [c’est désormais le cas, suite à la publication originale de cet article, ndlr]. Pasolini ne porte pas plainte, ni pour les calomnies de la presse, ni pour les agressions physiques. C’est là une décision réfléchie : il ne prétend pas s’abaisser au niveau de ses persécuteurs. Et quand bien même porterait-il plainte, cela ne ferait qu’augmenter le temps démesuré qu’il passe dans les tribunaux.

Comment cela se fait-il ?

Pourquoi une telle persécution ? Parce qu’il était homosexuel ? Il n’était à l’évidence pas le seul parmi les artistes et les écrivains. Parce qu’il était homosexuel et communiste ? Certes, mais ça ne suffit pas. Parce qu’il était homosexuel, communiste, et qu’il s’exprimait ouvertement contre la bourgeoisie, le gouvernement, la démocratie chrétienne, les fascistes, les juges et la police ? Oui. Cela aurait suffi n’importe où, alors en Italie, et dans cette Italie-là qui plus est… Comme le fait remarquer l’écrivain Alberto Moravia, Pasolini scandalisait cette « bourgeoisie italienne qui avait créé en quatre siècles deux des mouvements les plus conservateurs d’Europe, à savoir la contre-réforme et le fascisme ». La bourgeoisie italienne a pris sa revanche, et la prend encore d’une manière perfide. L’absurdité selon laquelle « Pasolini était du côté de la police », répétée par les fascistes, les conformistes et les faux anticonformistes d’aujourd’hui, fait suite à la vengeance des fascistes, conformistes et anticonformistes d’hier. Le portrait posthume de Pasolini — simplifié, rabougri, poli et réduit à un patron de carton — fait partie intégrante de cette revanche.

Franz Kline, King Oliver, 1958

« Ils ne peuvent mentir pour toujours »

Fernando Tambroni, ancien ministre de l’Intérieur puis des Finances, devient en 1960 le Premier ministre du gouvernement chrétien démocrate. Ce cabinet s’est formé grâce aux voix du MSI au Parlement. À peine 15 ans après la Libération, une force néofasciste se rapproche du gouvernement. Des manifestations et des soulèvements éclatent dans tout le pays. Le 30 juin, des dizaines de milliers de manifestants affrontent la police à Gênes, une ville d’ouvriers et de résistance choisie par le MSI pour tenir son congrès. Le 7 juillet, la police tire à Reggio Emilia sur une marche syndicale, tuant cinq personnes. Le 19 juillet, Tambroni démissionne. Le magazine Vie Nuove — dans lequel Pasolini tient une rubrique pour interagir avec les lecteurs — produit immédiatement un document audio du massacre de Reggio Emilia. C’est un enregistrement de la fusillade. Dans le numéro du 20 août 1960, Pasolini commente : « Ce qui frappe […], c’est la froideur mécanique et organisée de la police en train de faire feu : tir après tir, décharge après décharge, incessant, comme dans un jeu, confinant au plaisir distrait de l’amusement. »

« Nos ennemis sont aussi faibles sur le plan rationnel et critique qu’ils sont forts sur le plan policier : ils ne peuvent mentir pour toujours. »

On est alors en plein procès d’Eichmann, et Pasolini fait le lien entre les deux événements : « Il tuait comme cela, avec ce détachement attendu et froid, avec cette dissociation démente. Les justifications de la police […] seront probablement conformes à celles que nous connaissons déjà… Ils évoqueront aussi les ordres, le devoir, etc. […] La police italienne est quasiment organisée comme une armée étrangère d’occupation, postée au cœur de l’Italie. Comment lutter contre ce pouvoir et cette armée ? […] Nous détenons une arme puissante : la force de la raison, avec la cohésion et la résistance morale et physique qu’elle nous donne. C’est avec elle que nous devons lutter, sans perdre une seule bataille, sans battre en retraite. Nos ennemis sont aussi faibles sur le plan rationnel et critique qu’ils sont forts sur le plan policier : ils ne peuvent mentir pour toujours. » En 1961, Pasolini réalise son premier film, Acattone. Dans un pays où les gens lisent très peu, le cinéma est potentiellement plus dangereux que la littérature. La désapprobation bourgeoise, la censure et la répression contre les films de Pasolini (sans exception) seront incommensurablement plus grandes que pour ses livres et ses articles. Et si l’un de ses films évoque la mort de Marcello Elisei…

En 1962, la fin de Mamma Roma — un film qui déclenche une intense violence fasciste et se voit immédiatement interdit — met en scène Ettore, un jeune homme fébrile qui meurt en prison, pleurant et appelant sa mère, attaché en sous-vêtements à un lit. « Au secours, au secours, pourquoi m’avez-vous mis ici ? Je n’en peux plus, je vous le jure, je n’en peux plus… Je suis calme maintenant… Maman, j’ai si froid… Je ne me sens pas bien… Maman ! Maman, je meurs… J’ai passé la nuit ici… Je n’en peux plus. » Le 31 août 1962, le lieutenant-colonel Giulio Fabi, commandant des carabinieri de Vénétie, dénonce Mamma Roma pour obscénité, avec ce commentaire : « Nous notons que l’auteur et réalisateur Pasolini ainsi qu’un des acteurs, Citti, sont connus pour avoir été condamnés auparavant au tribunal de Rome. » Chez ceux qui suivent et apprécient Pasolini, certains estiment que c’est la fin du film qui a fait trembler la police. À partir de cette date, Pasolini se trouve en butte à une vague violente de censure et de répression, inédite pour n’importe quel autre artiste italien.

Franz Kline, Zinc Yellow, 1959

« Détruire le pouvoir »

« Nous sommes évidemment en désaccord avec l’existence de l’institution policière » : on comprend là tout le sens de l’adverbe « évidemment », utilisé par Pasolini pour renforcer une prémisse importante à ses yeux. Il est bien évident que Pasolini est contre l’institution policière. Le vers suivant est encore plus explicite : « Mais essayez de vous en prendre aux juges et vous verrez ! » Ces juges qui ont tant persécuté Pasolini, continuent et continueront à le persécuter même après sa mort. C’est dans cette perspective que l’auteur du poème « Il PCI ai giovani » [« Le PCI à la jeunesse »] couche sur la page un tas de « vers laids » — selon ses propres termes : une réflexion confuse qui déraille rapidement vers la diatribe, la tirade antibourgeoise. Comme il l’écrira peu de temps après : « Je suis trop traumatisé par la bourgeoisie, et ma haine contre elle est maintenant pathologique. » Bien que formellement pauvre et manquant d’un axe substantiel, nul ne peut conclure, après avoir lu toute la tirade (entièrement, et pas seulement les quatre ou cinq vers extrapolés et brandis comme une batte de baseball par quelques hommes de main), que « Pasolini était du côté de police ».

« La révolution, dit Pasolini, ne peut être faite que par les ouvriers. Les ouvriers sont une vraie menace pour le pouvoir capitaliste, c’est pourquoi ils endurent la répression la plus sévère de la part de la police. »

Pasolini décrit les policiers qui affrontent les étudiants à Valle Giulia comme « humiliés par la perte de leur qualité humaine / Pour celle de policier ». L’institution policière déshumanise. Par conséquent, les étudiants — « Ces mille ou deux mille jeunes, mes frères, / qui opèrent à Trente ou à Turin / à Pavie ou à Pise / à Florence et aussi un peu à Rome » — sont « du côté de la raison », et la police « a tort ». Si l’on ne comprend pas cela, on ne peut saisir l’intention paradoxale de Pasolini. Ce paradoxe tient à ce qu’il affirme que la vraie révolution ne sera pas menée par les étudiants, car ils sont les enfants des bourgeois — tout au plus seront-ils capables de commencer une « guerre civile » générationnelle au sein de la bourgeoisie. La révolution, dit Pasolini, ne peut être faite que par les ouvriers, dont la presse bourgeoise ne « léchera jamais le cul » comme elle le fait pour les étudiants — pour reprendre l’hyperbole de Pasolini. Les ouvriers sont une vraie menace pour le pouvoir capitaliste, c’est pourquoi ils endurent la répression la plus sévère de la part de la police ; « La police se limitera-t-elle à recevoir quelques coups de poing dans une usine occupée ? », demande-t-il rhétoriquement. C’est donc précisément là que doivent être les étudiants, s’ils veulent être révolutionnaires : parmi les ouvriers. « Les Maîtres se forgent en occupant des Usines / pas des Universités ». Surtout, les étudiants doivent se saisir « [du] seul outil réellement dangereux / pour lutter contre [leurs] pères : / le communisme ».

Pasolini les exhorte à prendre le PCI, un parti dont l’« objectif théorique » est la « destruction du Pouvoir » (le dépérissement de l’État, que Marx définit comme l’objectif final de la lutte des classes et du socialisme), mais qui se trouve dans des mains honteuses, les mains de « gentlemen à veston croisé », les « pairs bourgeois de vos pères stupides ». Occuper les fédérations du PCI, explique Pasolini, aiderait le parti « à détruire au moins l’élément bourgeois qu’il contient ». Cette exhortation est présente dans toute la deuxième partie du poème ; pourtant — sans surprise —, elle n’est jamais mentionnée. La tête vous tourne. On vous avait dit que « Il PCI ai giovanni » faisait l’éloge de la répression policière ! Vous avez entendu des vers de ce poème cités par des procureurs publics alors qu’ils requéraient de lourdes peines à l’encontre des militants NO TAV [mouvement de protestation contre le projet de construction de la nouvelle ligne Lyon-Turin, ndlr]. Vous les avez entendus dans la bouche de Belpietro [présentateur de télévision italien, ndlr]. Vous les avez lus dans les communiqués du Sap et de la Coisp [syndicats de police majoritaires en Italie, ndlr]…

Un mantra infâme

Le poème « Il PCI ai giovanni » fut immédiatement attaqué, et pas seulement par les étudiants qu’il critiquait. L’écrivain Franco Fortini couvrit Pasolini d’insultes. Par-delà ce tombereau d’injures, ses critiques étaient justes. Pasolini tenta de s’expliquer, sans toutefois renier ce que son texte avait de paradoxal. Si ces vers étaient « laids », c’est parce qu’ils ne suffisaient pas « en eux-mêmes à exprimer tout ce que l’auteur [voulait] exprimer ». Ces vers étaient « dédoublés », c’est-à-dire ironiques, auto-ironiques. Il parla de boutade, d’une captatio malevolantiae3, mais n’abdiqua jamais sur ce qu’il avait cherché à faire valoir : une invitation aux étudiants à « faire le seul choix restant possible […] en faveur de ce qui n’était pas bourgeois ».

Franz Kline, Untitled

Mais le mal était déjà fait, et continuera à se manifester pendant les 40 années suivantes, pour le plus grand plaisir des « post-fascistes », des syndicats jaunes, des directeurs de programme télé, des experts « je-sais-tout » et des commentateurs pavloviens. Chaque fois que flambe la lutte sociale et que la police intervient pour la réprimer, le « mantra infâme » de Pasolini appuyant les forces de l’ordre et ses matraques refait surface. Il a accompagné tous les recours à la violence policière. Les matraquages, les gaz lacrymogènes en pleine figure, les fumées toxiques, l’assassinat de l’étudiant Carlo Giuliani, l’invasion de l’école Diaz à Gênes, la solidarité du monde des affaires pour les meurtriers de Federico Aldovandri [étudiant assassiné par la police italienne à Ferrare en 2005, ndlr], etc. De temps en temps, des phrases sorties de leur contexte sur les manifestants « fils à papa » et les policiers prolétaires seront utilisées contre des travailleurs précaires, des personnes expulsées ou des populations qui luttent contre la dévastation de leur territoire. J’ai cependant l’impression que ce mantra ne s’est imposé que depuis les années 1990, avec quelques autres « appropriations » de la pensée de Pasolini. Dans la période 1968-1975, il est évident qu’aucun dirigeant, aucun partisan de l’ordre n’ont compris ces vers comme une apologie de la répression. Il suffit de voir comment les relations entre Pasolini, la police et le système judiciaire se sont maintenues, contrairement à ses relations ultérieures avec le mouvement étudiant et la gauche extraparlementaire.

« Propagande antinationale »

« Désarmer la police signifie en effet créer une condition objective

pour un changement immédiat dans la psychologie du policier. »

En août 1968, deux mois après la controverse autour de « Il PCI ai giovanni », Pasolini participe à une manifestation contre le festival de cinéma de Venise. Il occupe le Palais du cinéma du Lido, résiste à son évacuation par la police, et est à nouveau mis en accusation. Il sera jugé avec d’autres réalisateurs pour avoir « perturbé la jouissance pacifique de la propriété d’autres personnes », puis acquitté en octobre 1969. Dans le magazine Tempo du 21 septembre 1968, la rubrique tenue par Pasolini — « Chaos » — publie une « lettre au Premier ministre », Giovanni Leone, pas encore président de la République, et pas encore destitué. L’écrivain accuse le chef du gouvernement de la répression exercée à Venise. Ceux qui croient que Pasolini était contre Mai 68 et contre les manifestants seraient choqués par cet extrait : « En 1944-1945 et en 68, le peuple italien a compris, bien que partiellement, le sens — peut-être seulement de manière pragmatique — de l’autogestion et de la décentralisation, et est passé violemment à une exigence de démocratie réelle, quoique non définie. La Résistance et le mouvement étudiant sont les deux seules expériences démocratiques-révolutionnaires du peuple italien. Tout autour, c’est le silence et le désert : l’apathie politique, le dépérissement de l’État, l’horreur des traditions savoyarde, bourbonienne et papale. »

Leone répond de manière alambiquée. Pasolini reste campé sur ses positions et rappelle, dans le numéro du 5 octobre 1968 : « J’y étais cette nuit-là, et j’ai vu la violence de la police de mes propres yeux. » Deux mois plus tard, dans le numéro daté du 21 décembre 1968, Pasolini commente un nouveau meurtre perpétré par la police — deux paysans mitraillés à Avola, en Sicile — et exprime son soutien à la proposition du PCI de désarmer cette dernière : « Désarmer la police signifie en effet créer une condition objective pour un changement immédiat dans la psychologie du policier. Un policier désarmé est un policier différent. Cela mènerait à l’écroulement soudain de cette fausse idée de lui-même

qui lui est attribuée par le pouvoir, qui l’a programmé comme un robot. » Dans un article retrouvé par le critique littéraire Gian Carlo Feretti, Pasolini répond ainsi à un certain Romana Grandi, un lecteur de droite qui avait envoyé un tract du MSI-DN4 rempli d’insultes le visant, lui ainsi que d’autres intellectuels : « Tu aurais pu faire au moins un petit effort, puisque tu répètes sans cesse que tu es un ouvrier : n’as-tu pas remarqué que ceux qui sont tabassés par la police sont les ouvriers (et les étudiants qui luttent aux côtés des ouvriers) ? »

Franz Kline, Henry H II, 1960

L’automne 1969 — connu comme « l’automne chaud » — est une saison de luttes importantes et de victoires des travailleurs. Une bombe explose le 12 décembre sur la Piazza Fontana à Milan : une campagne est lancée pour inculper les anarchistes, les gauchistes et le mouvement ouvrier. Le 15 décembre, Giuseppe Pinelli, cheminot et anarchiste, meurt ; le 16, le reporter de la Rai 1, Bruno Vespa, annonce à des millions de spectateurs que « Pietro Valpreda est le coupable, l’un des coupables du carnage de Milan ». L’anarchiste Valpreda devient le monstre. Pasolini, Moravia, Maraini, Asor Rosa et d’autres intellectuels signent un appel « contre la montée de la répression ». Dans le numéro du 18 décembre 1969 d’Il Borghese, le journaliste Alberto Giovannini ne rate pas l’occasion et écrit : « À part Valpreda, qui ne tourne pas le dos qu’à la bourgeoisie honnie, mais aussi aux jeunes hommes qu’il aime tant, il y a de nombreux travestis

et pédés

parmi les personnes arrêtées ; et cela ne peut laisser P. P. Pasolini indifférent, puisqu’il est certainement le père spirituel de tous les invertis d’Italie, uniquement parce que sa nature ingrate […] ne lui a pas permis d’être leur mère. »

« C’est aujourd’hui l’une des apparitions télévisées les plus connues de Pasolini, mais beaucoup ne savent pas qu’elle a été censurée et diffusée seulement après sa mort. »

Dans le numéro de Tempo du 10 janvier 1970, Pasolini s’adresse directement au député social-démocrate Mauro Ferri : « L’extrémisme de groupes gauchistes minoritaires et extraparlementaires n’a en aucun cas mené au carnage de la Piazza Fontana (il serait odieux ne serait-ce que de le penser) : il a mené à la plus grande victoire des ouvriers métallurgistes. Avant l’action de Potere Operaio et d’autres groupes minoritaires en dehors du Parti, les syndicats dormaient. » À partir du 1er mars 1971 et durant deux mois, Pasolini est le directeur de publication de Lotta Continua : il risque, il le sait, des investigations, des mises en examen et des procès pour le contenu du journal. C’est d’ailleurs ce qui se produit le 18 octobre de la même année ; on l’accuse d’avoir « appelé les militaires à désobéir aux ordres […], effectué de la propagande antinationale en faveur de la subversion de l’ordre économique et social garanti par l’État et appelé publiquement à commettre des crimes ». Sentence maximale du code pénal : 15 ans d’emprisonnement. Les témoins à charge : des officiers, des sous-officiers, des agents de la sécurité publique et des carabinieri. Suite à cette mise en accusation, la Rai bloque la diffusion de l’émission de télévision d’Enzo Biagi [où Pasolini apparaît, ndlr], rejetant ainsi toute présomption d’innocence. C’est aujourd’hui l’une des apparitions télévisées les plus connues de Pasolini, mais beaucoup ne savent pas qu’elle a été censurée et diffusée seulement après sa mort, cinq ans après le tournage.

Pendant la même période, des membres de la police sont en première ligne pour exiger — ce qu’ils obtiennent souvent — la réquisition de l’œuvre de Pasolini. À Bari, l’inspecteur de police Santoro souligne l’« horrible » obscénité du film Il Decameron ; à Ancone, une plainte est déposée contre le film par le garde forestier Lorenzo Mannozzi Torini. Épuisé mais en rien intimidé, Pasolini finance et tourne avec le collectif de cinéma de Lotta Continua un documentaire d’investigation sur la Piazza Fontana et sur l’état des luttes en Italie. Avec un scénario de Giovanni Bonfanti et Goffredo Fofi, le documentaire, intitulé Le 12 décembre, est lancé en 1972 avec la légende : « Sur une idée de Pier Paolo Pasolini ». De nouveau, en 1973, alors que ses relations avec Lotta Continua sont tendues et prêtes à rompre, Pasolini dit : « Les gamins de Lotta Continua sont des extrémistes, oui, peut-être des fanatiques et des rustres d’un point de vue culturel, mais ils tentent leur chance et c’est précisément pour cela que je pense qu’ils méritent d’être soutenus. Il nous faut vouloir trop pour obtenir un peu. »

Franz Kline, Untitled, 1959

« Nos vieilles connaissances »

Les textes de la dernière partie de sa vie, les Écrits corsaires et les Lettres luthériennes, se caractérisent par l’exigence renouvelée et acharnée d’une vaste mise en accusation de la démocratie chrétienne, de ses dirigeants et mandarins, ainsi que des complices de leurs politiques. Après « Il PCI ai giovanni », quelques autres lignes de la période 1974-1975 seront constamment sorties de leur contexte et sujettes à des lectures qui les instrumentalisent. Ainsi des paradoxes comme celui du « fascisme des antifascistes » sont-ils extrapolés pour défendre des rassemblements d’extrême droite, en omettant de mentionner que Pasolini utilisait cette expression pour dénoncer l’hypocrisie de tous les partis au pouvoir qui, dit-il dans un entretien en juin 1975, « continueront à produire d’autres assassinats et d’autres carnages, et par conséquent des mercenaires fascistes ; ils vont ainsi créer une tension antifasciste pour retrouver leur antifascisme virginal, et voler des votes aux voleurs ; mais ils maintiendront, ce faisant, l’impunité des gangs fascistes dont ils pourraient se débarrasser en un jour s’ils le souhaitaient ».

« Sans le contexte, il reste le

mythe techniciséd’un pseudo-Pasoliniallégéetsans lactose, produit par la même culture dominante qui persécutait Pasolini, par les héritiers journalistiques de ses calomniateurs. »

Sans le contexte, que reste-t-il ? Une poignée d’images — les lucioles, la fin du monde paysan, les corps homologués des hippies aux cheveux longs — réduites à des clichés et rendues inoffensives. Sans le contexte, il reste le « mythe technicisé » d’un pseudo-Pasolini « allégé » et « sans lactose », produit par la même culture dominante qui persécutait Pasolini, par les héritiers journalistiques de ses calomniateurs et par les héritiers politiques de ceux qui l’attaquaient dans la rue. Le 8 octobre 1975, dans les pages du Corriere de la Sera, Pasolini commente la diffusion, par la Rai, d’Accatone. Il explique que son premier film montre deux phénomènes de continuité entre les régimes fasciste et chrétien-démocrate : « D’abord, la ségrégation d’une sous-classe dans une marginalité où tout est différent ; ensuite, la violence policière impitoyable, criminelle, incontestable. » Pour ce qui est du premier phénomène, écrit Pasolini, la société consumériste a été jusqu’à « intégrer » et homologuer cette sous-classe, ses habitudes, ses corps. C’est pourquoi le monde qui est montré dans Accatone a disparu à jamais. Peu de temps a passé, mais ces quartiers de Rome ont changé. Pasolini les traverse et derrière chaque croisement, chaque immeuble, chaque cabane de jeunes, il voit — comme par superposition, mais légèrement décalée — ce que ce croisement, cet immeuble et ces jeunes étaient alors. Tout semble identique, mais la tonalité émotionnelle est altérée, la note fondamentale est méconnaissable. On peut retrouver un puissant récit psychogéographique de cette duplicité dans « Le Merde », dans Petrolio [Pétrole].

Mais que dit Pasolini du deuxième phénomène de continuité entre le régime fasciste et le régime chrétien-démocrate ? « Sur ce point, nous sommes tous d’accord », écrit-il, en sachant qu’il fait de la provocation. Il s’adresse aux lecteurs du Corriere dela Sera, et il est impensable que tous soient d’accord pour considérer la violence policière comme « impitoyable » et « criminelle ». L’auteur n’en est pas moins inflexible : « Il est inutile d’en dire plus. Une partie de la police est encore ainsi. » S’ensuit une référence à la police espagnole, la guardia civil du régime franquiste. Référence incompréhensible aujourd’hui si l’on ne sait pas ce qui se passait alors en Espagne. À la une de L’Unità du 4 octobre 1975 : « Torture à Madrid. — Elle a été systématiquement utilisée par la police franquiste sur pas moins de 250 Basques. — La conclusion d’une enquête d’Amnesty International — Des témoignages épouvantables ». Le passage est court, mais pas superficiel pour autant. Il nous montre, là encore, un « monde double », décalé. À travers la police fasciste de Madrid et de Barcelone, écrit Pasolini, nous voyons notre propre police, « nos vieilles connaissances dans toute leur sordide splendeur ».

Franz Kline, Untitled, 1957

L’homme qui sourit

Trois semaines plus tard, dans la nuit du 1er au 2 novembre, le corps de Pasolini gît dans la boue d’Ostie, battu, réduit à unique chiffon gorgé de sang. Pour conclure, j’emprunte ces mots au critique de cinéma Roberto Chiesi : « Si l’on observe les horribles photos de la découverte du cadavre de Pasolini, il y en a une, peut-être la plus horrible, qui montre le corps torturé, entouré par des enquêteurs et des policiers à genoux. Il y a notamment un policier, agenouillé près du corps de Pasolini, qui sourit. La photo le montre sans doute possible : c’est un sourire dédaigneux, un sourire plein de mépris. Cette image est un échantillon du pire de l’Italie, de ce qu’on doit refuser, condensé dans cette image en noir et blanc, publiée à la une de nombreux journaux de l’époque. » Pasolini a continué d’être contre la police, la police a continué d’être contre Pasolini.

Texte paru en italien — sous le titre « La polizia contro Pasolini, Pasolini contro la polizia » — dans l’édition en ligne du magazine Internazionale en octobre 2015, puis en anglais — sous le titre « The Police vs. Pasolini, Pasolini vs. The Police » — sur le Wu Ming Foundation Blog.

Traduit par Jean Ganesh et Anne Feffer pour le site de Ballast.

- Voir Enzo Siciliano, Pasolini, une vie, Éditions de la Différence, 1983.[↩]

- Pseudonyme de Maria Giovanna Pazzagli Predassi.[↩]

- « Il s’agit d’un cas de captatio malevolentiae, c’est-à-dire de l’usage d’une figure de rhétorique qui n’existe pas et ne peut exister, qui vise à s’aliéner l’auditoire et à le mettre dans de mauvaises dispositions vis-à-vis de l’orateur. » Umberto Eco.[↩]

- Movimento sociale italiano – Destra nazionale.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre abécédaire de Pier Paolo Pasolini, avril 2018

☰ Lire notre article « Orwell, Pasolini, Gramsci : halte au pillage ! », Émile Carme, mars 2017

☰ Lire notre article « Gramsci & Pasolini : récit d’une fraternité », Émile Carme, novembre 2015

☰ Lire notre article « Les banlieues de Cecilia Mangini et Pasolini », Anne-Violaine Houcke, novembre 2015

☰ Lire notre article « Pasolini, par-delà les détournements », Julie Paquette, novembre 2015

☰ Lire « Contre la terreur — par P. P. Pasolini » (Memento), novembre 2015