Texte paru dans le n° 8 de la revue papier Ballast (septembre 2019)

L’un est sur le point d’être exécuté par strangulation, dans une prison d’Espagne. L’autre a les genoux douloureux, les mains calleuses et peint sa dernière toile. Il pense à sa propre mort et à celui que l’on tue. L’un est le militant anarchiste Salvador Puig i Antich, membre du Movimiento Ibérico de liberación (MIL) ; l’autre est le peintre catalan Joan Miró. D’eux, une écrivaine trace ici un portrait croisé. « Ce que les hommes font aux hommes, seuls le mesurent les condamnés à mort et les très vieux peintres mourants. » ☰ Par Adeline Baldacchino

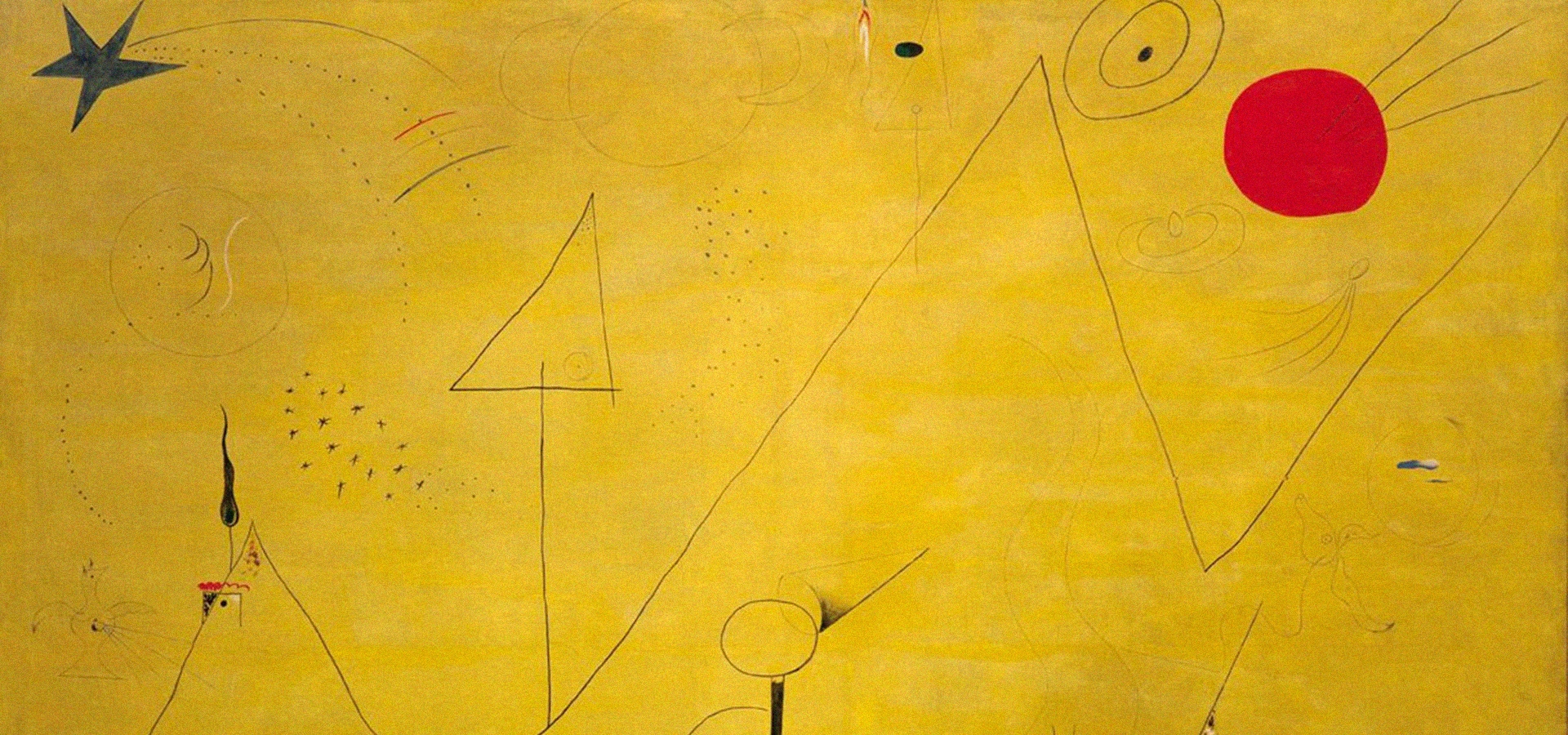

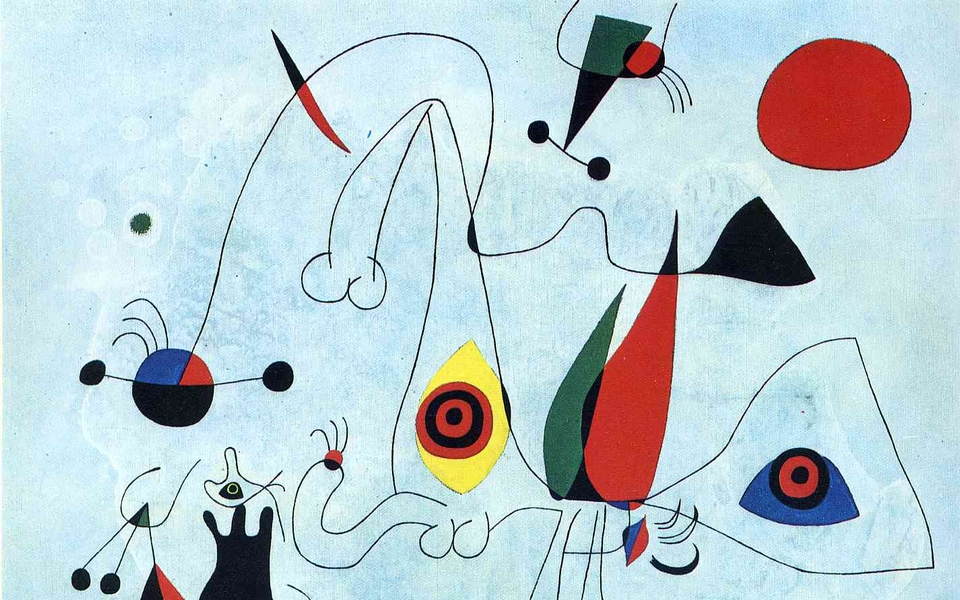

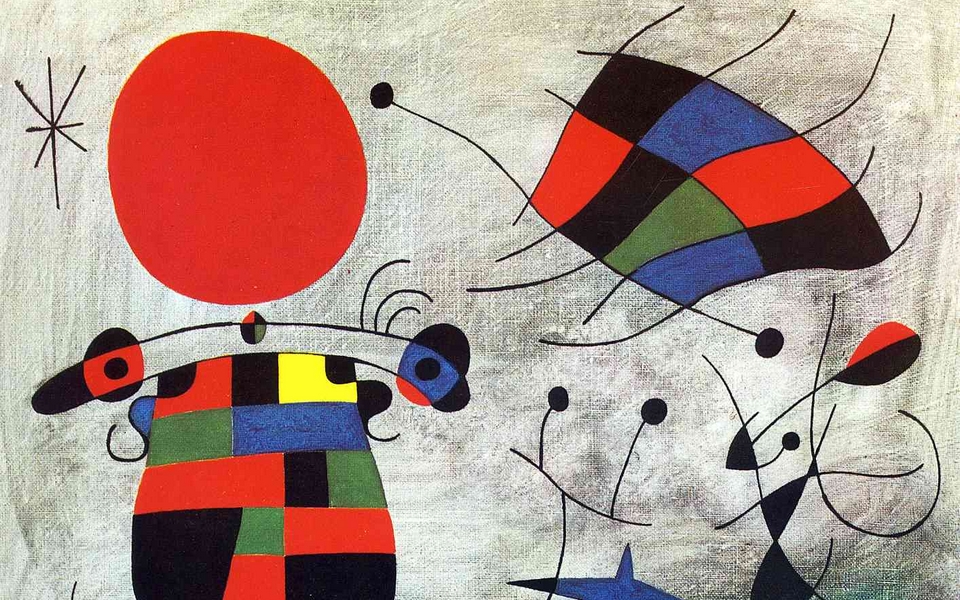

Le peintre frémissait des pieds à la tête. Il était à demi-nu dans son atelier. Réveillé très tôt, il n’avait pas vraiment pris le temps de s’habiller. Son vieux corps, son corps noueux de vieil homme (il avait maintenant atteint les quatre-vingts ans, et n’en revenait toujours pas), était ferme mais tout froissé de ridules. Une tache jaune dégoulinait depuis son ventre vers son caleçon blanc. Il n’en avait cure. Plus rien ne lui importait que de peindre cette vision qui le rendait fou. Toutes les nuits maintenant, ou presque, depuis le mois de janvier, il se réveillait en sueur, effaré, pantelant. Il se levait et voulait peindre. Il avait préparé trois énormes toiles au fond blanc vaguement grisé, deux mètres soixante-dix par trois mètres soixante. Deux étaient achevées, la troisième en cours. Il savait que c’étaient les dernières. Il sentait qu’il n’y aurait plus rien d’autre, plus personne d’autre après lui pour comprendre, pour entendre, pour traduire. Ce matin du 2 mars 1974, deux cadres s’appuyaient déjà contre le mur, sobres, énigmatiques et pourtant saisissants. Ceux qui les avaient entrevus s’arrêtaient, perplexes et inquiets. Miró ne voulait rien expliquer. La peinture s’impose et les mots suivent. La dernière toile du dernier triptyque serait terminée à 9 h 40. L’Espoir III. Pas n’importe quel espoir. L’espoir du condamné à mort. Point final.

De l’autre côté de la ville, dans la prison modèle de Barcelone, la Modelo, dont le nom était depuis longtemps devenu une sinistre plaisanterie, il y avait un jeune homme. Le vieux peintre connaissait son nom, toute la presse en parlait depuis des mois. Le jeune homme ne pensait pas au vieux peintre. Lui n’avait pas eu besoin de se réveiller tôt : il n’avait pas dormi de la nuit, ni du jour qui avait précédé. Dort-on jamais, la dernière nuit du dernier espoir ?

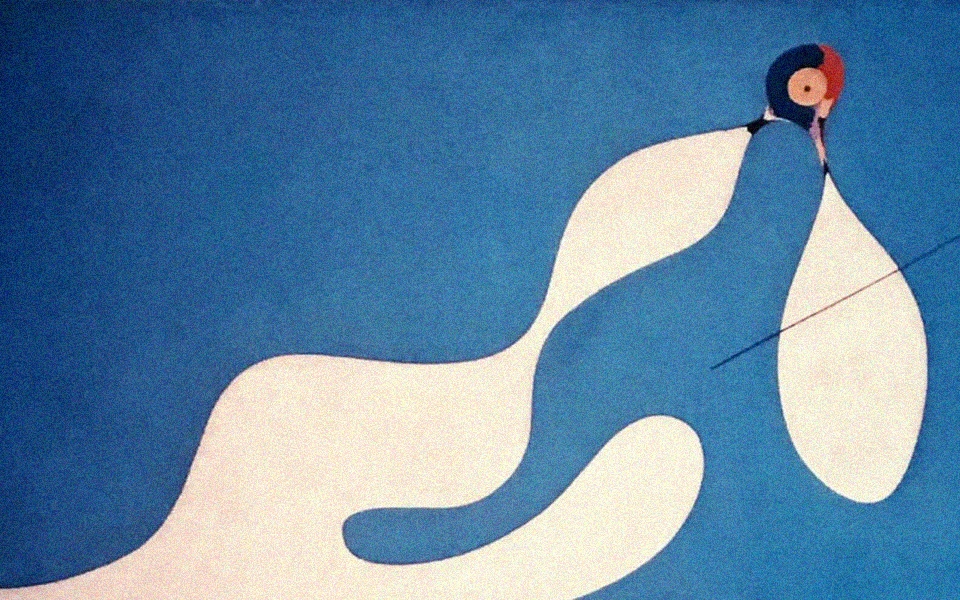

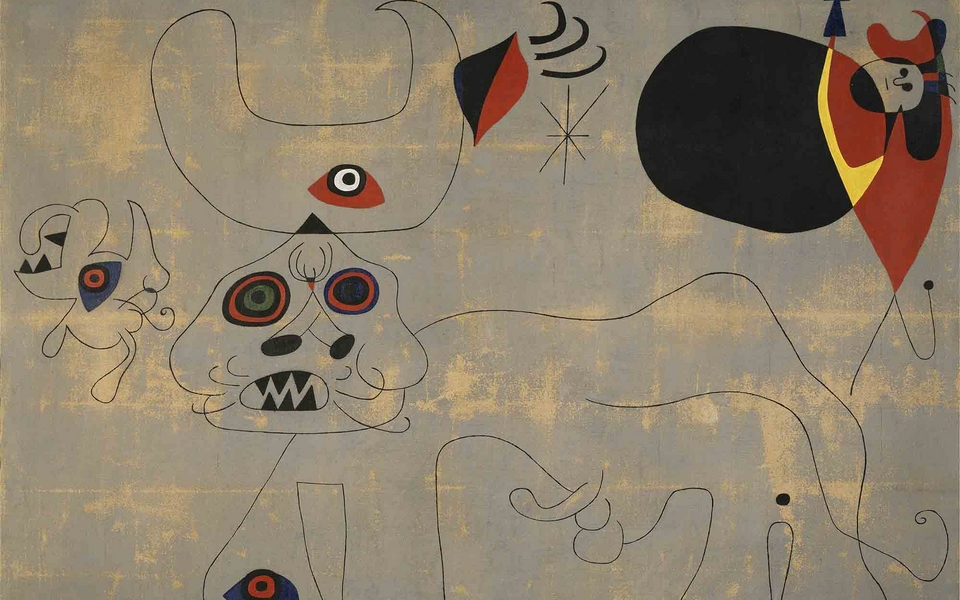

Dans l’atelier, les deux toiles abouties. Sur la première, une épaisse ligne noire, comme un profil de visage. Des coulures verticales au bas de la toile, sur toute sa largeur, griffures ou barbelés, vestiges de roseaux, poussière de mémoire, crasse ou larmes, nul ne savait. Pas grand-chose de commun avec les tableaux les plus célèbres du vieil homme. Pas d’étoiles ni de constellations, pas de femmes ni d’oiseaux, pas d’escargots ni de fleurs. Rien que cette ébauche de visage tendu vers la nuit blanche. Et une tâche rouge, gribouillis informe, à peu près à la hauteur de ce qui pourrait être les yeux d’un mort encore vivant.

[Miró]

Sur la deuxième toile, la ligne noire commence à se défaire. Ce qui aurait pu être un homme ne regarde plus vers le ciel. Dos tourné à l’infini, la terre l’attire et la face s’enfonce dans les coulures de gris qui défigurent bruyamment le silence. C’est désormais dans la tête, et non plus sous les yeux, que grandit une tache bleue grouillante. On ne voit vraiment plus grand-chose d’autre que cette ligne qui s’ouvre et ce bleu qui se dilate. Un vieil homme est en train de se perdre. Un jeune homme s’apprête à mourir.

Joan Miró tourne en rond dans son atelier, la lumière d’hiver le violente, son corps est blanc, son crâne parfaitement chauve, ses genoux cagneux, ses pieds calleux, ses mains encore habiles tremblent pourtant, il change nerveusement de pinceau, se dirige vers la troisième toile, la dernière. Éjecte furieusement quelques gouttes de noir, s’agite, recule, fronce les sourcils, sait que c’est la fin, veut que la fin soit à la hauteur du début. Cherche un soleil. Se dirige vers le pot de peinture jaune, s’arrête au milieu de la pièce, comme frappé au visage par un souvenir qui agirait comme un soufflet. Puig i Antich, condamné en janvier, doit-il vraiment mourir ? Et quand ?

La veille au soir, le fameux « enterado » franquiste, le glacial « informé » qui confirme l’ordre d’exécution, est arrivé, vers 20 heures. Ce sera le garrot. Il restait 12 heures pour espérer la grâce. Les avocats ont travaillé toute la nuit, remué ce qui restait de ciel et toute la terre qui les engloutissait pour fabriquer un miracle avec des suppliques. Le soleil, ce matin-là, ne réchauffe plus les âmes en peine.

De l’autre côté de la ville, dans la prison modèle de Barcelone qui n’est plus modèle depuis si longtemps, la vie de Salvador Puig i Antich tient à un fil. La mort est un lacet qu’on vous passe autour du cou pour vous étouffer. La mort est un bandeau noir qu’on vous attache autour des yeux. Né le 30 mai 1948, il a vingt-cinq ans et ses sanglots étouffés n’ont pas encore défiguré son beau visage. Il sert dans les bras ses trois sœurs. Elles caressent la gorge blanche et condamnée. Salva n’a pas voulu que la quatrième, trop jeune et trop aimée, soit présente — il ne voulait pas s’apprêter pour la mort devant celle qui s’apprêtait à vivre.

Le père n’est pas venu. Lui-même a manqué de mourir, condamné à mort par les franquistes au retour de son exil français, à la fin de la guerre civile. À la dernière minute, l’ordre était venu de baisser le fusil qui allait le tuer. Le père ne s’en est pas remis. Il est resté là-bas, toute son âme prise au filet de l’Histoire, coincée dans cette intermittence du temps : mourra, mourra pas ? Il ne sait plus très bien s’il est vivant sans y croire ou mort sans le savoir. Le père ne parle plus. Le père ne parle pas de son fils qui va mourir. Il n’ira pas serrer dans les bras le fils qui le ramène à son passé mal passé. L’Histoire bégaie et le père est muet.

[Miró]

La mère, Immaculada, n’est plus là. La maladie l’a emportée quelques mois plus tôt. Salvador est arrivé trop tard. Il était occupé à se cacher. Il jouait avec ses fausses lunettes, ses moustaches de contrebande et de vraies armes. Il braquait des banques. Il voulait sauver le monde et voyait encore sa petite sœur en cachette, mais rentrer à la maison aurait été trop dangereux. La mère s’en est allée sans le fils passionnément aimé.

Ce matin du 2 mars 1974, un prêtre est venu, Padre Manero. Le seul que Salvador respecte. Celui qui ne croit plus en rien et ne fut jamais un enfant sage semble rassuré de sentir près de lui cet homme en noir. Il lui assure que rien n’est fini, que tout peut recommencer. Le curé pense à l’outre-monde. Salvador espère encore la grâce des hommes. Un vieux peintre tout nu, de l’autre côté de la ville, lance un coup de pied dans un pot de peinture et crie. La ville ne s’éveille pas, il est trop tôt.

Les avocats ont appelé toute la nuit, Willy Brandt et le Vatican, les prix Nobel et les artistes, les conseillers et les amis d’amis, ils ont tapé à toutes les portes, ils ont supplié sur tous les tons. Seulement, Franco a annoncé qu’il ne serait disponible pour personne. Le dictateur ne prend pas les appels, même ceux du pape. L’homme qui condamne ne décroche pas son téléphone. Celui qui ne répond pas ne peut pas s’excuser ni s’expliquer. Il lui suffit de dormir sur ses oreilles d’assassin en attendant que la clameur du monde s’efface. Le soleil ne l’intéresse pas. Les rideaux noirs sont tirés dans la chambre de Franco. Que nul ne le dérange.

Puis l’homme qui va tuer se présente à la porte de la prison. Il a trop bu, comme avant chaque exécution, et titube un peu. Le bourreau n’est pas sobre. Il donne des instructions pour qu’on fabrique un garrot sur mesure, tâtonne un peu pour trouver le bon endroit où le fixer. Beaucoup de bois et un peu de métal. On hésite pour choisir la pièce dans laquelle on va transformer le vivant en mort. Les gardiens de prison sont fébriles. Le plus fiévreux, c’est le pauvre Jesus. Il a joué au basket dans la cour de la prison matin et soir avec Salvador. Il ne va pas tarder à accomplir l’acte le plus fou de sa jeune carrière de jeune gardien de prison, fils de gardien de prison. Jesus va traiter Franco de « fils de pute ». Jesus va hurler à la mort devant un cadavre. Mais à l’heure qu’il est, Jesus sue à grosses gouttes.

Tout le monde tremble, à Barcelone, dans cette nuit qui devient ce matin-là. Le 2 mars 1974.

[Miró]

Joan Miró croyait peindre l’espoir et se rend compte qu’il est condamné. Qui ? L’espoir ou le peintre ? Salvador ou le soleil ? Tous, ensemble, condamnés à ne plus jamais être jeunes et violents, rieurs et sérieux, rebelles et joueurs. Joan s’approche de son dernier tableau. Il n’arrive plus à déchiffrer la ligne du visage. Il marche sur sa toile étendue sur le sol. Il se baisse, ses os craquent, et pose le pinceau dans l’angle droit, tout en haut. Le geste est esquissé. Mais interminable. Pas de visage, cette fois. La ligne s’arrête à peine entamée. C’est un début de la fin. L’âme doit pouvoir s’échapper du corps qui s’en remet au silence.

Quelque chose en lui commence à s’éteindre. Il sent que « ça meurt ». Il se dit qu’il a quatre-vingts ans et que c’est bien. Que c’est justice. Mais l’autre ? Miró se cabre et saute comme un chat hors de son propre cadre. L’autre, comment pourrait-il mourir, à vingt-cinq ans ? Le peintre cherche frénétiquement le dernier article qu’il a lu sur Salvador. Qu’a-t-il fait, déjà ? Braquage de banques. Participation à un commando armé d’idéalistes anarchistes, conseillistes, situationnistes. Voilà, le MIL. Movimiento Ibérico de Liberación. Ils voulaient prendre l’argent des uns pour le donner aux autres. Robins des Bois mâtinés de Don Quichotte au carré. Les moulins à vent du capitalisme auront leur peau.

La première fois qu’il est passé à l’acte, Salvador a eu peur. La seconde, il a beaucoup ri. C’est lui qui conduit les voitures. Lui qui alerte les camarades si des policiers apparaissent. Lui qui fait le pont entre la théorie et la pratique, les intellos et les pieds nickelés du groupe. Il est beau, il aime les femmes, les femmes l’aiment mais celle qu’il voulait plus que tout s’est refusée à lui. Alors, il s’amuse pour oublier qu’il s’ennuie. On prend des armes et on les soupèse, elles sont chaudes dans la main, elles prolongent un corps vibrant de colère inassouvie. On tire dans la forêt pour s’entraîner. On tient sa vie et sa mort à portée de balles. On cache un calibre dans la ceinture et on se sent invulnérable. Jamais ils ne l’attraperont. La liberté ou la mort.

Les banques, c’était facile : un million de pesetas la première fois, autant la seconde, un peu plus la fois d’après. Ils allaient boire des verres et manger tard dans la nuit pour fêter chaque succès. Ils étaient romantiques et charmants, voyous et justes, sûrs d’eux et de leur idéal. Ils avaient créé une revue : CIA. Le peintre n’en saisit pas toute l’ironie. Conspiration Internationale Anarchiste. Des enfants de Mai 68, convaincus que tout passerait par le mouvement ouvrier, qu’il fallait donc de l’argent pour les caisses de solidarité avec les usines en grève, de l’argent pour éditer des tracts et publier des livres, pour transmuter la rage en conscience politique, pour ne travailler à rien sinon à changer le monde. La révolution passe donc par la banque.

[Miró]

Jusqu’à l’accident bête, la police qui surgit quand ils allaient partir en sifflotant d’une énième banque, cette fois c’est la panique imprévisible, le flingue qui part — ce n’est pas Salvador qui tire, mais c’est tout pareil, il fait partie du groupe. Un comptable est à terre, dans une flaque de sang. Il ne meurt pas mais finira aveugle. Les temps bénis du braquage heureux sont révolus. On ne fait plus la fête au MIL. On se planque dans les appartements clandestins. On se grime. On s’envoie des télégrammes en douce. L’ancienne petite amie de Salvador les récupère sans se douter de rien. Puis, c’est la gaffe de trop : Salvador oublie sa sacoche dans un bar. La police y trouve ses papiers d’identité, remonte la piste. Les intellos du groupe en ont assez. Le MIL s’auto-dissout. Comme le gris dans le blanc de la toile trop grande.

Miró lit et relit l’article sans comprendre. Pourquoi ces gens ont-ils pris des armes au lieu de faire gicler de la peinture à larges gouttes sur des toiles ? Et de l’encre sur des pages, et de l’argile et des copeaux de bois ? Pourquoi ne se sont-ils pas emparés de la matière et de tout ce qui sert à la forcer, à dire la colère qu’on ne peut pas se sortir de la chair à coup de revolver ? Et ça lui monte à la tête car il ne sait plus qui, d’eux ou de lui, a eu raison, qui aura le plus intensément vécu sa vie, qui aura tout tenté avant de renoncer à tout, il ne sait plus si l’art gueule assez fort dans le noir, et ça le rend fou et il trébuche, et du noir s’effondre encore et s’étale sur la toile qui palpite.

Il se dit pareil, Puig i Antich, dans sa prison pas modèle, quand il croise le regard de Jesus le gardien, et quand il devine la terreur d’Oriol Arau, son avocat terrassé par le chagrin et la défaite, à son retour à la prison, puisqu’il sera bientôt 9 heures, l’ordre a été donné à 21 heures la veille, il avait douze heures pour essayer de toutes ses forces de ne pas mourir, mais Franco dort. Franco ne veut pas qu’on le dérange.

Il se dit pareil — après tout, j’aurais pu écrire, ou peindre, ou sculpter. J’aurais pu étudier, fabriquer, désirer. J’aurais pu toucher, goûter, sentir. J’aurais pu continuer. Mais rien ne me suffisait. C’est tout cela qu’il voulait dire à son frère absent, celui qui est parti travailler à New York, où il a une bonne situation et assez de temps pour ne penser à rien. Il vient de lui écrire une lettre, en catalan, il n’avait pas le droit puisque tout doit être rédigé en espagnol ici, pour rester censurable, mais Jesus a piqué une colère terrible quand les autres ont tenté de lui interdire d’écrire en catalan, le gardien de prison n’en peut plus des règles folles de la prison, il leur a dit, ça suffit maintenant, ça change quoi hein, s’il va mourir il peut bien la retrouver, sa langue, la vraie, la maternelle ! Et qu’il s’y baigne comme Joan Miró plonge ses pieds dans le pot de peinture jaune et se démène avec son ombre détraquée qu’il chasse à travers tout l’atelier en hululant. L’Espoir III va prendre forme. La dernière toile du peintre.

[Miró]

Salvador ne sait rien de Joan. Connaît-il seulement son nom ? Il n’y a pas assez de place dans la peur pour penser aux peintres. Il n’ira plus voir d’expositions, de toute façon. Il voudrait juste écouter une dernière chanson des Beatles, ou peut-être Leonard Cohen, « Suzanne », like a bird on the wire / like a drunk in a midnight choir / I have tried in my way to be free. Se souvient du piège qu’on lui a tendu. Le bar où il ne devait même pas se rendre. Il a voulu accompagner Xavier Garriga, qui devait réaliser le contact avec Santiago Soler, l’un des théoriciens du MIL, pour l’exfiltrer hors d’Espagne. En passant en voiture devant le bar El Funicular pour faire du repérage, Salvador n’a rien remarqué. Surtout pas les policiers en civil qui attendaient à côté de Santiago. Dès que Salvador et Xavier sont entrés, ils se sont jetés sur eux. Ne jamais être pris, tu te souviens. La mort ou la liberté. Alors, il a fait comme dans les films. Il a résisté, s’est défendu. On a entendu des coups de feu dans tous les sens. Francisco Anguas Barragan, 23 ans, jeune policier fou de cinéma, baignait dans son sang. Le temps d’arriver à l’hôpital, il ne respirait plus. Dans son corps, cinq ou six balles.

Personne ne savait exactement. « On » n’a pas voulu compter. L’autopsie fut conduite dans un commissariat, les rapports tenus secrets. Oriol, l’avocat, retient mal ses larmes. Il est persuadé qu’il aurait pu sauver Salvador. Le jeune homme avait lui-même reçu deux balles, dont une dans la mâchoire. Il en avait tiré trois ou quatre. Le compte n’y était donc pas : qui avait tiré celles auxquelles succomba Francisco ? Peut-être était-ce celles de Salvador, peut-être celles des policiers qui avaient répliqué — peut-être les deux. Le dossier curieusement ficelé, les preuves disparues auraient dû jouer en faveur de l’accusé. Mais, quelques semaines après son arrestation, l’attentat de l’ETA contre l’amiral Carrero Blanco, chef du gouvernement de Franco, signait l’arrêt de mort de Salvador. Il fallait faire un exemple. C’est à cela que servent les jeunes hommes qui lisent L’Iliade en prison pour avoir trop voulu rejouer la guerre de Troie.

Miró se dit, ce n’est pas un héros. C’est un homme comme les autres, plutôt plus doux et plutôt plus rêveur. Mais c’est un homme qui a tiré pour tuer.

Je ne le nie pas, pense Salvador.

[Miró]

Et là-bas, dans le grand atelier, la tache rouge sous les yeux de L’Espoir I s’agrandit encore : est-ce Salvador qui regarde mourir Francisco ? Est-ce Joan qui regarde mourir Salvador ? L’espoir est souillé par la tache de sang qu’on n’effacera plus jamais. Ceux qu’on a tués, ceux qu’on tue parce qu’ils ont tué. Qui tuera donc le dernier qui tuera bien ?

Je le reconnais, pense Salvador à cette heure. Il ne méritait pas non plus de mourir, Francisco. Il était peut-être bon, drôle et gentil. Dans une autre vie, nous aurions pu boire des verres ensemble et regarder des films en parlant de filles. Il avait trois frères, et une petite amie. Il aimait bien l’interview d’Hitchcock par Truffaut.

Et là-bas, dans le grand atelier, la tache bleue dans la tête de L’Espoir II se délite : que regrette le plus Salvador à cette heure ? De n’avoir pas tué assez ou d’avoir trop tué ? Qu’aurait-il fait de la suite de sa vie s’il avait pu s’enfuir, échapper à l’embuscade ce jour-là ? Se serait-il marié, aurait-il aimé, caressé, bercé ? Aurait-il tempêté, fracassé, kidnappé ?

Ce n’est pas un héros, martèle Joan. Je n’en ferai pas un héros. Il portait des pistolets pour tuer, il tuait pour changer le système, il ne comprenait pas que le système ne meurt pas avec les hommes qui le servent, il ne voyait pas qu’en tuant un homme il assassinait son propre idéal. Je n’en ferai pas un héros.

Je ne demande vraiment pas cela, pense Salvador. J’ai beaucoup douté. Je me suis beaucoup trompé. Il y a des policiers au regard d’enfant. Il y a des gardiens de prison qui jouent au ballon. Il y a des hommes partout et des idées presque nulle part. Il y a des idées qui valent la peine de vivre, et j’aurais préféré vivre plutôt que de mourir pour elles.

Ce n’est pas un héros, mais c’est un frère. Et Joan qui a relu l’article pense aux trois sœurs qu’il ne connaît pas. Il les nomme pour faire rouler leurs noms dans sa bouche, sous sa langue. Il y a Imma, vingt-sept ans, Montse, vingt-deux ans, Carme, vingt ans. Et Merçona, treize ans, qui n’est pas là, qui ne supportera jamais de ne pas avoir été là, d’avoir été empêchée d’être là, d’avoir imaginé ce que cela faisait, d’être là, avec un vivant, juste avant qu’on le transforme en fantôme.

[Miró]

Elles sont toutes là, réunies autour de Salvador, elles serrent si fort ses mains, contre leur cœur qui battra encore quand le sien se sera tu. Ces femmes font ce que les mères et les sœurs font le mieux au monde — elles tissent autour de lui un cocon de chaleur et de tendresse pour le protéger de la douleur et de l’effroi.

Miró se dit, elles n’ont pas fait de politique. Elles n’ont pas voulu sauver le monde. Elles constatent simplement qu’il va bien mal, ce foutu monde, s’il faut tuer Salvador pour venger Francisco qui n’en demandait pas tant. Elles serrent le garçon contre leurs poitrines. Et puis l’officier s’approche.

Ce que les hommes font aux hommes, seuls le mesurent les condamnés à mort et les très vieux peintres mourants.

Et pendant qu’il adresse un dernier pauvre et faible sourire aux femmes de sa vie ; pendant qu’il s’accroche à la manche du prêtre ; pendant qu’on le pousse plutôt qu’on ne le conduit jusqu’à la salle ignoble, Joan peint. Miró peint la fin qui s’annonce et l’injustice de la mort. Il éclate en sanglots devant sa dernière toile. Miró ne sait rien de ce qui se passe à cette heure dans la prison Modelo de Barcelone, puisque Salvador est encore vivant et que la nouvelle ne sera annoncée que dans la matinée.

Miró ne peut pas savoir, c’est son corps qui devine. Les antennes du peintre sont tendues tout entières vers l’invisible qui l’interpelle et le provoque, le brutalise et l’oblige. Ce matin-là, quelque chose se passe. Les grandes traînées noires du bas du tableau montent lentement vers le haut du cadre. Miró jette un point noir comme un dernier cri sur la gauche.

Salvador vient d’entrer dans la pièce où tout s’accomplira. Le bourreau ivre fait bonne figure. Le jeune homme qui croyait vivre comprend que c’est fini. À moins qu’il choisisse de ne pas comprendre. Après tout, fils de son père qui fut gracié à la dernière minute, il peut encore espérer. Dans les films, c’est toujours quand l’homme est ficelé au poteau qu’arrive l’ordre de le libérer. In extremis.

[Miró]

Pourtant, c’est en voyant la chose qu’il commence à douter. On ne le fusillera pas. On l’attachera à un poteau, les mains menottées dans le dos. On placera autour de sa gorge un carcan de fer, un collier métallique. On actionnera le tourniquet qui resserre peu à peu, comme une énorme vis, ce collier, jusqu’à écraser son larynx. El garrote vil. C’est donc cela, mourir. Dans une pièce sans lumière. Et l’odeur d’humidité et de peur qui efface les derniers effluves du parfum des sœurs. C’est donc cela, même pas de mise en scène, même pas un mur sous un arbre, même pas une fleur qui dégouttera de son sang, même pas la chance qu’une arme s’enraie, que les balles le ratent, qu’une corde de pendu se détache du gibet. Rien d’autre qu’une vis de métal qui sans pitié tournera jusqu’à la fin. Jesus, le gardien, qui s’effondrera en gueulant « Franco, fils de pute », l’uniforme trempé de larmes. Salvador, subitement, voit tout, pressent tout. C’est là que se défait tout espoir.

Et dans son atelier, Joan Miró s’empare enfin du pinceau qui trempait dans le jaune, délicatement le dépose à l’endroit de la toile qui lui fait le plus mal, et doucement, tandis que des larmes débordent de ses yeux gonflés, sabote un rayon de soleil, lui vole son jus, provoque une explosion de lumière, violente et crue, déchire le silence au-dessus du blanc et du gris, de la ligne noire et des traces brutes ; il y aura, là, cette dernière pulsation qui crève la toile, ce cœur bandé contre la nuit, plus de visage, plus de héros, plus de personnage, plus de pourquoi, plus de procès, plus de langage, plus de rien, sinon, à 9 h 40, ce 2 mars 1974, l’annonce de la dernière exécution au garrot d’un condamné à mort en Espagne. Le vieil homme épuisé par la vie et le jeune homme qui avait voulu l’épuiser se trouvaient enfin réunis.

Joan Miró apprit quelques heures plus tard que Salvador Puig i Antich avait rendu son dernier souffle à l’heure même où il le transformait en éclat de soleil. Ce fut la dernière toile du peintre catalan, qui devait disparaître dix ans plus tard, à 90 ans, en 1983 — le temps de voir les lois d’amnistie de 1977 et 1978 qui auraient peut-être conduit à la libération de Salvador. Miró avait donné pour nom à son dernier triptyque rouge, bleu et jaune : L’Espoir du condamné à mort. Ceux qui passent par Barcelone peuvent encore aller méditer devant lui sur ce que les Hommes font aux Hommes.

Illustrations de bannière et de vignette : Miró

REBONDS

☰ Lire notre article « L’Espagne après Franco : le mouvement ouvrier pendant la transition démocratique », Arnaud Dolidier, octobre 2020

☰ Lire notre article « Claude Cahun, aucune femme n’est une île », Adeline Baldacchino, septembre 2020

☰ Lire notre article « Goliarda Sapienza : vivre absolument », David Guilbaud, février 2019

☰ Lire notre entretien avec Susana Arbizu et Maëlle Maugendre : « Guerre d’Espagne : la parole aux femmes », juillet 2018

☰ Lire notre article « Juana Doña, une mémoire de la guerre d’Espagne », décembre 2014