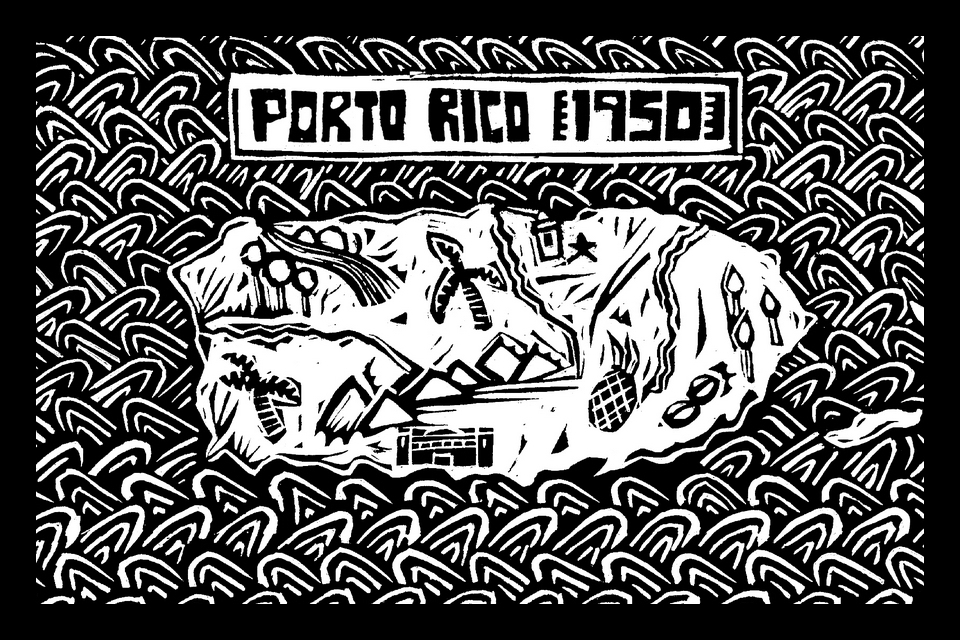

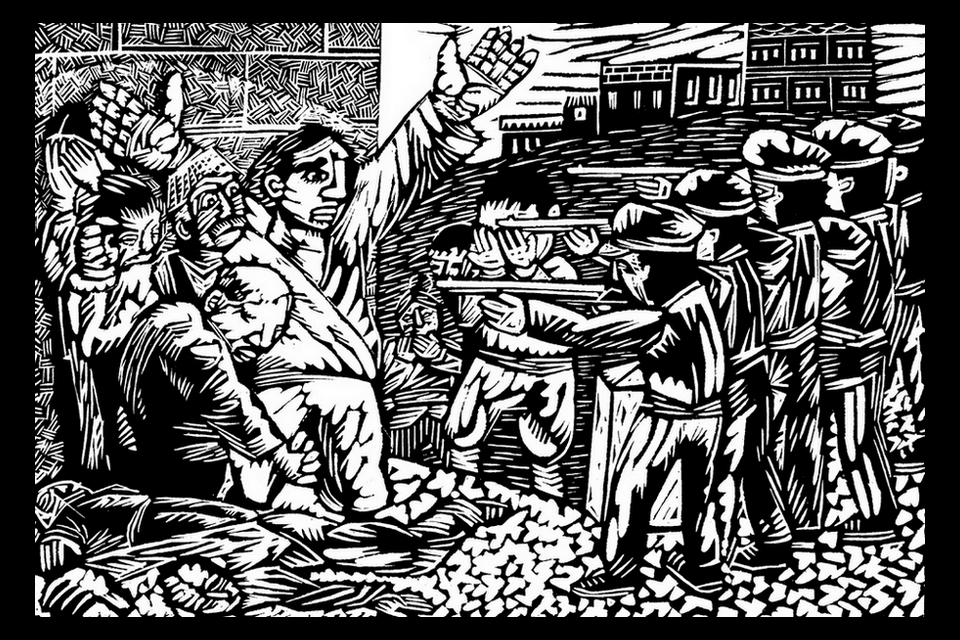

Si l’histoire de l’impérialisme étasunien et de ses résistances en Amérique du Sud et centrale est aujourd’hui bien connue, l’oubli persiste quand il s’agit de Porto Rico. En 2017, les rares électeurs d’un référendum largement boycotté ont proposé d’aller plus loin dans le rattachement de l’île caribéenne aux États-Unis : « Nous nous présenterons sur la scène internationale pour défendre l’importance de voir Porto Rico devenir le premier État hispano des États-Unis », affirmait le gouverneur de l’île après la publication des résultats. Soixante-dix ans plus tôt, c’est un élan tout à fait contraire qui semblait près de s’imposer : le mouvement indépendantiste portoricain lançait alors une insurrection pour se débarrasser du gouvernement fantoche mis en place par la puissance coloniale étasunienne. La répression fut brutale. Cette histoire, souvent ignorée des Portoricains eux-mêmes, forme la trame de Et l’île s’embrasa : un récit entièrement composé de gravures sur bois, récemment traduit en français. Nous reproduisons ici l’entretien mené avec son auteur, John Vasquez Mejías, qui accompagne l’ouvrage.

Tout simplement parce que personne ne connaît cette histoire, pas même la plupart des Portoricains. J’avais donc envie de la mettre en lumière. Les gens savent généralement que Porto Rico est une destination touristique agréable, mais c’est tout. Quand j’étais gamin, mon père me racontait l’histoire du leader indépendantiste portoricain Pedro Albizu Campos. Il me racontait aussi que notre drapeau avait été interdit par le gouvernement étasunien. Il savait que des bases militaires étasuniennes étaient déployées sur l’île et que lui-même a été considéré comme de la main-d’œuvre bon marché lorsqu’il s’était installé à New York. Il a par ailleurs eu beaucoup de mal à trouver une maison car il ne s’en vendait pas aux Portoricains. Pour autant, il reste un peu circonspect. L’indépendance de l’île, pour lui, ne peut advenir.

Lorsqu’il se rend compte que la presse étasunienne décrit l’insurrection comme un conflit entre Portoricains, un de vos personnages se demande : « Sommes-nous invisibles ? » Votre travail n’est-il pas justement de rendre ces événements visibles ?

Exactement. Beaucoup de gens se sont adressés à moi en disant qu’ils apprenaient des choses. Transmettre l’histoire de Porto Rico est mon deuxième engagement après celui que je mène en tant qu’enseignant. C’est le mieux que je puisse faire. À l’école, je m’intéressais aux mouvements indépendantistes irlandais. Bien plus tard, un ami du cercle familial, un professeur spécialiste de l’histoire de Porto Rico, m’a donné des références à lire. Puis j’ai continué de me documenter. Et je me suis mis au travail pendant six ans sur ce roman en gravures, en parallèle de mon emploi à plein temps.

Comment vous y êtes-vous pris ?

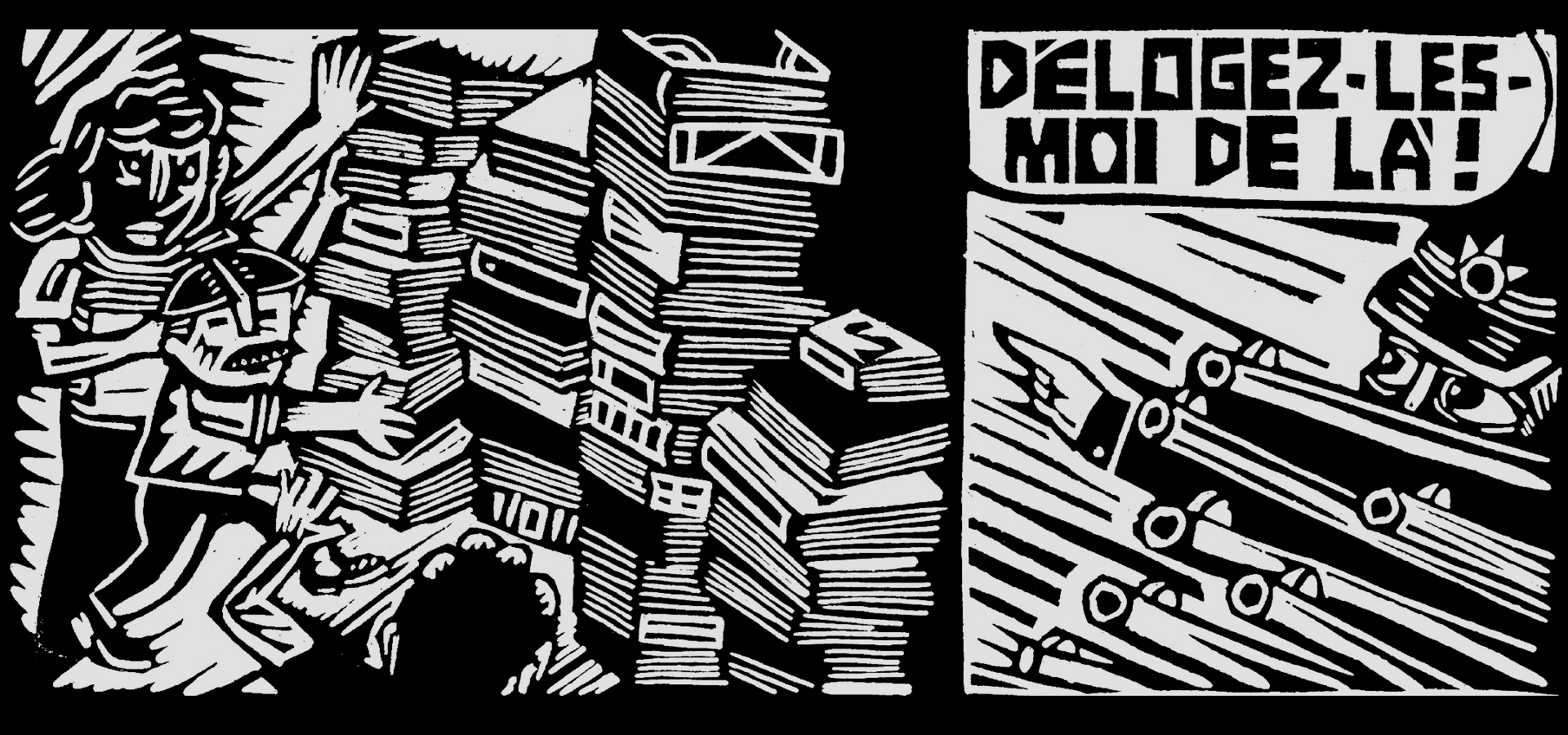

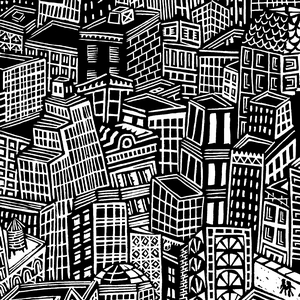

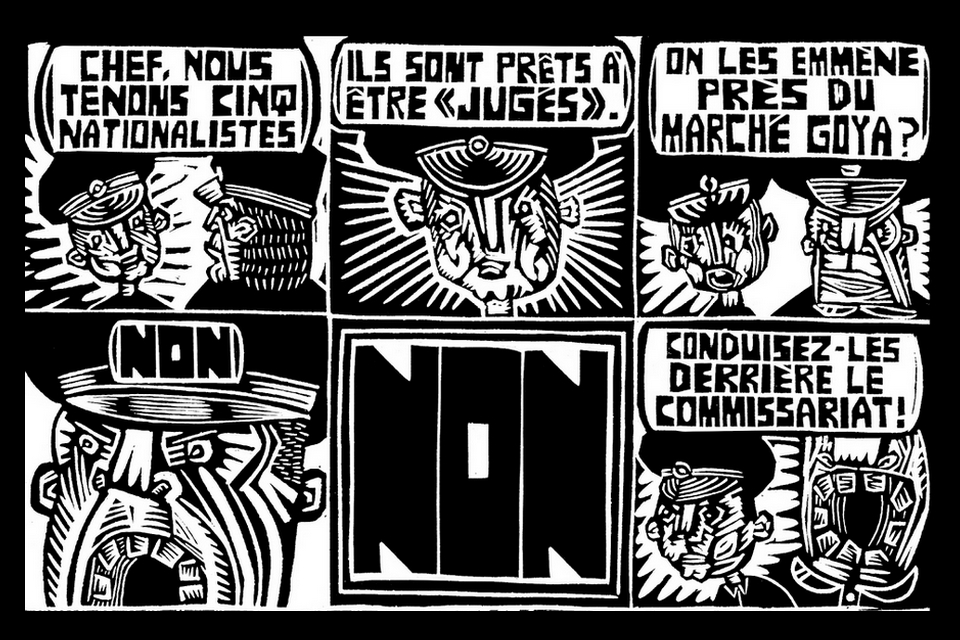

Une case me prenait une soirée entière. À chaque page correspond un morceau de bois, sans ajout ni collage ultérieur. Quand je ratais un dessin, toute la planche allait à la poubelle. C’est important pour moi que la page imprimée corresponde au résultat physique de la gravure. Cependant, mes dessins ne sont pas aussi lisibles que ceux de Lynd Ward, par exemple. Ils s’apparentent plutôt aux gravures de l’expressionniste Ernst Kirchner. Parfois, je grave sans dessin préalable. Et lorsque je rate la taille d’un visage, je peux le sauver en improvisant. C’est assez amusant de voir où ça peut m’amener. Le résultat me paraît plus naturel en procédant de cette manière.

La narration n’est parfois pas linéaire. Est-ce intentionnel de votre part ?

« Transmettre l’histoire de Porto Rico est mon deuxième engagement après celui que je mène en tant qu’enseignant. C’est le mieux que je puisse faire. »

Oui. Ma stratégie esthétique est maximaliste. J’aime quand le lecteur doit passer du temps sur chaque page pour la comprendre. Il lui est impossible de seulement laisser glisser son regard pour saisir tout ce qu’il y a à voir. Il doit s’approprier le récit, l’approcher et le dompter. Sur Instagram, on regarde une image et on passe à autre chose, ça ne s’arrête jamais et on n’observe rien avec attention. Un bon livre ou un bon film, on veut passer du temps avec, on veut le retrouver plusieurs fois pour y découvrir des choses différentes. Ce livre combine naturellement tout ce que j’aime et ce que j’ai appris. Du gamin qui adorait les super-héros jusqu’au jeune adulte passionné de gravures.

Justement, quelles furent vos premières lectures de bande dessinée ?

Dès le plus jeune âge, j’ai dévoré des comic books de super-héros, comme ceux du dessinateur Jack Kirby. J’aimais Daredevil, X-Men, mais également The Savage Sword of Conan et Elfquest, deux comics en noir et blanc. Je les préférais aux comics dont la couleur recouvre tous les détails. Quand j’étais gamin, on pouvait s’en procurer dans le premier magasin venu pour 65 ou 75 cents. Un brin de monnaie permettait de devenir un vrai collectionneur de comics ! Je lisais aussi Mad et Heavy Metal. J’ai toujours beaucoup aimé le dessin. J’en étais obsédé au point de réaliser mon propre comic book : un super-héros appelé Moose Man, l’Homme-Élan. En grandissant, je me suis intéressé à l’art avec un grand A parce que je voulais devenir un artiste sérieux. Je suis allé en école d’art à 18 ans, j’y ai découvert la gravure et l’expressionnisme allemand d’Ernst Kirchner et Max Beckmann. Je voulais dessiner comme eux, mais je n’ai pas compris au premier abord que leurs œuvres étaient des gravures sur bois. Je pensais juste qu’ils dessinaient avec un trait très épais. J’ai ensuite étudié des graveurs comme Lynd Ward, Frans Masereel, et d’autres des pays du Sud comme José Alicea de Porto Rico, José Guadalupe Posada du Mexique et Antonio Frasconi d’Uruguay. À ce moment-là, j’ai perdu de vue la bande dessinée.

[John Vasquez Mejías]

Comment y êtes-vous retourné ?

Quand vous allez en école d’art, vous voulez devenir un artiste sans connaître véritablement la forme que vous allez adopter. Je n’aimais pas la peinture, alors qu’elle est très prisée dans ces écoles. À l’obtention de mon diplôme, je ne savais pas trop quoi faire. J’ai déménagé à New York à 22 ans. Il y avait une boutique de fanzines juste en face de chez moi. Je pouvais voir la devanture depuis la fenêtre de mon appartement. See Hear, elle s’appelait, mais elle n’existe plus aujourd’hui. J’avais toujours le nez fourré dans ses rayons, mais le vendeur me détestait. Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi, je dépensais tout mon argent chez lui ! J’achetais tout ce que je pouvais découvrir : Love and Rockets, Jimmy Corrigan, Eightball de Daniel Clowes, Mœbius ou encore Jacques Tardi. J’ai alors compris que les comics pouvaient prendre des formes variées ! Et je me suis rendu compte que je préférais produire des petites bandes dessinées pour m’amuser à tout ce que j’avais pu réaliser dans le domaine de l’art sérieux.

Que racontaient ces premiers fanzines ?

Il s’agissait de bandes dessinées humoristiques sur ma vie familiale. J’en donnais des exemplaires à mes amis, sans aucune prétention. À Porto Rico, les adultes surnomment parfois leurs enfants papi. En retour, j’ai surnommé mon père papin. Le fanzine s’appelle donc Paping en son hommage. Lorsque j’étais gamin, il me proposait souvent des activités à la maison. Le sport ne nous intéressant pas, on a fabriqué ensemble des livres avec des débris qui traînaient autour de la maison, on a organisé des courses de caisses à savon, mené des batailles avec des armées de haricots, etc. Issu d’une famille pauvre, il s’amusait avec trois bouts de ficelle lorsqu’il était enfant. Il avait inventé ces jeux faute de mieux. Mais pour moi, cette créativité était plus passionnante que n’importe quoi d’autre. Je l’ai donc crédité comme mon premier professeur d’art. Plus tard, j’en suis devenu un et j’ai raconté mon expérience de prof dans le livre Paping : The Teachers Edition, publié en 2007. J’y détaille les difficultés à enseigner dans les quartiers populaires comme le Bronx, où l’on peut être confronté à la violence.

Comment êtes-vous devenu professeur d’art ?

« Le lettrage de ce livre est entièrement gravé. Sur certaines pages, c’est comme si on pouvait me voir suer sur mon morceau de bois pour graver chaque lettre. »

Après mes études, j’ai pris un boulot alimentaire que je ne voulais pas continuer éternellement. Donc je suis retourné à l’école pour avoir une formation de professeur. Lorsque j’y étais, un type nous a dit : « Vous pouvez avoir un boulot dès maintenant, mais ce seront des missions dans les quartiers pauvres du Bronx, avec des gamins portoricains et afro-américains. » J’ai été le seul de la classe à me porter volontaire. J’enseigne surtout de la maternelle à la quatrième, en école publique. Et j’interviens auprès d’enfants qui n’ont souvent jamais fait de peinture de leur vie. Ils n’en ont jamais eu l’occasion chez eux. Certains ont des parents sans domicile fixe, ou avec des problèmes d’addiction. On mélange du bleu avec du jaune et… « Oh mon Dieu ! Tu as fait du vert, bravo ! » J’essaie d’être un modèle positif pour eux. C’est comme ça que je mets en pratique mes convictions de justice sociale. J’agis bien plus efficacement en tant que prof qu’en tant qu’artiste. J’adore ce métier et je le prends très au sérieux. Quand je rentre chez moi, je prends mon dîner et, ensuite, j’ai le temps de me consacrer à mon art.

Est-ce pour ça que vous avez si peu publié en trente ans de pratique ?

Oui. Je l’explique aussi parce que j’ai mis des années à maîtriser la gravure. Ça me prend un temps fou. Il y a des années j’ai créé un récit court en gravures sur la Première Guerre mondiale, tout en me disant que c’était trop fastidieux, que je ne referai plus cela. Mais j’ai persisté. J’ai ensuite réalisé un autre court roman en gravures sur des enfants qui avaient volé ma bicyclette. Mais le texte était écrit à l’encre. Je n’étais pas encore prêt à graver les lettres. Maintenant, je le suis. Le lettrage de ce livre est entièrement gravé. Sur certaines pages, c’est comme si on pouvait me voir suer sur mon morceau de bois pour graver chaque lettre. Vers la fin du récit, le lettrage devient plus réussi, je me suis amélioré au fur et à mesure de la réalisation du livre. J’aimerais que la réalisation ne prenne pas autant de temps. Je vais avoir 50 ans : combien de projets pourrais-je encore mener avant de mourir ? Mais je ne veux pas renoncer à la gravure. Quand je grave un dessin dans le bois, ça lui donne un sens, une épaisseur supplémentaire. Avant je dessinais déjà avec un trait épais et anguleux, que la gravure sur bois rend plus intéressant.

[John Vasquez Mejías]

Le lettrage prend toute son importance sur la double-page où Griselio s’apprête à partir assassiner Truman.

Je voulais une page qui fasse monter la tension et montre la gravité de ce qu’il va se passer. Griselio n’est pas du tout un tueur professionnel. L’enjeu est de montrer à quel point il devait être nerveux et se dire qu’il allait peut-être mourir dans la journée. J’ai pris le morceau de bois et j’ai commencé à tailler la phrase « Appuie sur la gâchette » une ou deux fois, sans savoir que j’allais la répandre sur toute la double-page. Je me disais : « Fais-en un de plus, allez. » Le texte dévoile son potentiel graphique. Il n’est pas là pour être simplement lu mais pour être considéré comme une forme visuelle au même titre que le dessin. Ça m’a pris des années pour maîtriser cette démarche tout en restant lisible.

Pour imprimer correctement une gravure, il faut la réaliser à l’envers. Avez-vous réalisé les gravures de ce livre de cette manière ?

Non. Pour d’autres projets, j’ai bien gravé à l’envers comme on le fait habituellement, même pour le lettrage. L’astuce est de d’abord écrire les lettres sur un papier-calque, puis de le renverser pour l’appliquer sur le morceau de bois et tailler à partir du modèle. Pour ce livre, cependant, j’ai réalisé chaque gravure à l’endroit, sur un bois noir. Puis j’ai photographié les gravures plutôt que d’en réaliser des impressions. Les pages présentées au lecteur sont donc les morceaux de bois eux-mêmes. C’est important pour moi car je les considère comme des objets d’art à part entière. Si on regarde attentivement, on peut voir certaines marques d’entailles sur le bois. Lorsque je réalise des impressions à partir d’une gravure, je peux en faire des centaines sur plusieurs années. La gravure est maculée d’encre et ressemble à un vieux morceau de bois. Et pourtant, je préfère ce morceau de bois aux impressions, son aspect est déjà assez satisfaisant sans étape supplémentaire. Le morceau de bois est peut-être l’œuvre qu’on a envie de voir, finalement.

Des motifs de forme abstraite constellent les décors du récit. Comment avez-vous élaboré ces effets graphiques ?

« Tout comme l’art mural, la gravure a des rapports étroits avec le socialisme et sa conception d’un art pour les masses, distribué massivement. »

On voit de tels motifs dans certaines vieilles gravures japonaises. J’ai aussi réalisé une fresque murale avec de tels motifs. J’ai adoré la faire advenir petit à petit en ajoutant une multitude de détails afin que les gens s’arrêtent pour la contempler. Dans le livre, ces motifs sont l’équivalent des trames dans les comics, pour poser les gris et les ombres, une atmosphère. Sur certaines planches, ça pouvait me prendre une semaine pour développer un motif. J’aime les dessins bourrés de détails qui ont demandé une grande quantité de travail. C’est une obsession difficile à expliquer.

La gravure est depuis longtemps utilisée pour réaliser des œuvres politiquement engagées comme la vôtre. Comment l’expliquez-vous ?

Il y a un siècle, on pouvait en réaliser facilement en série pour les vendre aux gens à des prix peu élevés plutôt que de faire une peinture vendue à une seule personne, forcément riche. Tout comme l’art mural, la gravure a des rapports étroits avec le socialisme et sa conception d’un art pour les masses, distribué massivement. Cette conception était celle de José Guadalupe Posada. Internet a chamboulé les modes de diffusion de l’art. Mais l’aspect graphique des gravures évoque toujours l’art révolutionnaire. Mon œuvre porte sur la vie des gens et leur situation sociale. Avant d’être directement politiques, mes récits questionnent des faits méconnus du lecteur.

[John Vasquez Mejías]

Pourquoi avoir d’abord publié ce roman en gravures en autoédition ?

J’ai l’habitude de publier mes créations avec mes propres moyens. Je vais chez un reprographe et réalise des exemplaires très facilement. Pour ce livre, je me suis dit que si quelqu’un voulait le publier, tant mieux. Mais s’il était refusé, je n’allais pas m’arrêter en si bon chemin. Certains de mes amis, les plus intransigeants, me disent que je ne travaille pas assez dur pour être publié. Ou, à l’inverse, on m’a conseillé de prendre un agent pour vendre mes créations. J’ai préféré démarcher moi-même des éditeurs pour être publié, mais personne ne m’a répondu. La première fois que je l’ai édité, en 2020, je voulais en faire 500 exemplaires mais l’imprimeur m’a dit qu’il fallait en faire au moins 1 000 pour réduire le coût à l’unité. J’ai accepté, tout en étant embêté de devoir tout stocker chez moi ! Je les ai reliés moi-même à la ficelle pour leur donner un aspect artisanal. En communiquant sur les réseaux sociaux, je les ai tous vendus. Koyama, une éditrice canadienne, m’a contacté pour me demander d’en imprimer d’autres. Je lui ai répondu que j’avais dépensé tout l’argent pour manger. Elle m’a versé de l’argent pour faire un deuxième tirage. J’en ai donc imprimé à nouveau 1 000 exemplaires. Le livre est aujourd’hui en rupture de stock. Je suis en négociation avec des éditeurs états-uniens pour qu’ils publient le livre. Si cela tombe à l’eau, je ferai un troisième tirage par moi-même [en plus de l’édition française, l’ouvrage est depuis cet entretien publié par l’éditeur Union Square].

Vous avez adapté ce récit en spectacle de marionnettes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

J’ai d’abord envisagé de faire des lectures publiques du livre, mais ça ne me plaisait pas vraiment. J’ai donc pensé à des marionnettes. C’est juste un autre moyen de raconter des histoires. Et puis après avoir passé des journées seul sur mes gravures, j’avais envie de sortir pour les présenter devant un public. Avant l’épidémie de Covid-19, j’ai pu réaliser une douzaine de représentations, notamment dans les jardins communautaires portoricains du Bronx et dans une librairie à Philadelphie. Je vais bientôt pouvoir en refaire à Brooklyn dans une autre librairie. C’est mon troisième spectacle de marionnettes. J’en avais déjà fait un sur le métier d’enseignant, avec des gravures sur bois suspendues au bout de bâtons. J’ai réalisé les marionnettes moi-même, mais j’ai besoin de trois autres personnes pour réaliser le spectacle. Au début j’ai embauché ma mère et ma sœur, puis j’ai embarqué des amis pour m’épauler. C’est l’équivalent d’une adaptation au cinéma, bien que je ne sois pas Steven Spielberg. Je collabore d’ailleurs actuellement avec un réalisateur pour faire un court métrage avec ces marionnettes. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a !

La fin du récit est marquée par une scène d’interlude de quatre pages, l’escalade d’un arbre fruitier à Porto Rico. Est-ce une évocation de votre rapport personnel à l’île ?

« Mon père est né à Porto Rico, moi à New York. Mais je suis Portoricain, c’est mi gente, mon peuple. »

Pas exactement. L’enfant qui escalade l’arbre, ce n’est pas moi, même si j’ai grimpé dans les arbres comme lui et beaucoup de jeunes Portoricains. J’ai ajouté cette scène car je me suis rendu compte que je ne racontais que des événements tristes et désastreux dans ce livre. Je voulais qu’un passage contrebalance tout ça, d’autant que Porto Rico est un lieu dont la beauté est exceptionnelle. J’ai donc ajouté ces quatre pages sorties de nulle part afin d’induire une pause dans le récit.

Avez-vous longtemps vécu à Porto Rico ?

Non. Mon père est né à Porto Rico, moi à New York. Mais je suis portoricain, c’est mi gente, mon peuple. Entre les années 1950 et 1970, plus d’un demi-million de Portoricains ont migré vers les États-Unis. Mon père, comme tant d’autres, s’est installé à cette époque dans le Harlem espagnol. Sa vie, c’était exactement comme dans West Side Story. Il appartenait à un gang, The Royal Cavaliers. Il est ensuite entré dans les Marines puis il est devenu policier. Ma mère est également d’origine portoricaine. Ils ont atteint le rêve de tout Portoricain vivant à Harlem : partir s’installer en banlieue avec ma sœur et moi. Mes grands-parents sont revenus à Porto Rico pour y acquérir une ferme. Tous les étés nous allions leur rendre visite. Là-bas, j’ai acheté une dinde pour 20 cents, couru sans chaussures, escaladé les manguiers pour prendre des fruits comme dans l’interlude, ce genre de choses.

[John Vasquez Mejías]

Vous y allez toujours aussi souvent ?

Non. Quand mes grands-parents sont décédés en 1991, nous avons arrêté d’y aller faute de moyens. Mais une galerie d’art m’a invité là-bas l’été dernier pour organiser une exposition sur mon livre. Ça faisait des années que je n’y étais pas allé. Le directeur du musée d’art de Porto Rico m’a acheté quelques œuvres pour les exposer. Je pensais que tout le monde en aurait marre d’entendre ces histoires de conflits armés datant des années 1950, mais, en fait, on ne leur en dit rien à l’école. J’étais très surpris que cette insurrection réprimée dans le sang par l’armée étasunienne soit aussi méconnue. Je devrais y retourner l’été prochain pour un festival d’art mural.

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille sur un nouveau roman en gravures du même format. Il s’agit d’une biographie de la militante du Parti nationaliste de Porto Rico Lolita Lebrón. Cette révolutionnaire s’est installée à New York pour travailler à l’usine. Une partie de sa vie converge — beaucoup — avec celle de ma mère, qui y a vécu à la même époque et dans les mêmes conditions. C’est ce qui m’a motivé à raconter cette histoire. Je me base notamment sur des entretiens avec mes parents qui témoignent de leur quotidien dans les années 1950. En 1954, avec d’autres indépendantistes armés, Lolita Lebrón a pris d’assaut la Chambre des représentants des États-Unis en brandissant un drapeau portoricain. Là encore, personne ne la connaît ni ne sait ce qu’elle a fait. J’ai à ce jour réalisé trente pages, il m’en reste encore soixante. Je prépare aussi d’autres projets plus courts. Un récit sur les chiens vivant dans le Bronx, Dogs of the Bronx, et un autre sur les personnes avec des problèmes d’addiction qui vivent dans la station de métro à côté de chez moi [tous deux parus à ce jour].

Que souhaitez-vous pour l’avenir de Porto Rico ?

J’aimerais beaucoup que l’île devienne indépendante, plutôt qu’elle ne reste un territoire étasunien. Je ne pense pas que les États-Unis nous méritent. Dans tous les cas, on a besoin d’un gouvernement qui ne soit pas corrompu pour résoudre les nombreux problèmes que l’île rencontre. En 2017, l’île a été déclarée en banqueroute à cause des gouvernants corrompus, puis l’ouragan Maria a tout ravagé. Durant l’été 2019, 500 000 Portoricains sont descendus dans la rue pendant des jours, forçant le gouverneur Rosselló à présenter sa démission. Il faudrait faire ça tout le temps pour régler tant d’autres problèmes. Mais les choses ne vont pas bouger tout de suite. Le gros problème que l’île traverse aujourd’hui concerne l’accaparement des terres. Les investisseurs étrangers peuvent en acheter tout en payant moins d’impôts que les Portoricains eux-mêmes. D’autre part, il n’y a que des plages publiques à Porto Rico. Il me paraît important qu’elles restent accessibles à tout le monde. Une privatisation des plages serait terrible !

Entretien mené par Marius Jouanny, paru à la suite de l’édition française de Et l’île s’embrasa, Ici-Bas, 2023

Illustrations de bannière et de vignette : John Vasquez Mejías

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Mikel Ruiz : « Le roman du Chiapas », avril 2023

☰ Lire notre article « One Piece : et nous serons libres ! », Fatima Ouassak, mars 2023

☰ Lire notre entretien avec John Gibler : « Être un écrivain compañero », novembre 2022

☰ Lire la bande dessinée « Les zapatistes arrivent en Europe », Lisa Lugrin, juillet 2021

☰ Lire notre entretien avec Étienne Davodeau : « Raconter le trivial de l’Histoire », octobre 2019

☰ Lire notre entretien avec Enki Bilal : « Ma mémoire est européenne et balkanique », juillet 2019