Entretien inédit pour le site de Ballast

Partisan d’une « voie post-contemporaine », louangeur passionné de l’art brut, coauteur d’un ouvrage sur le poète Antonin Artaud et biographe du peintre Jean Dubuffet, Laurent Danchin — critique d’art de son premier état — nous reçoit chez lui. Il fut un proche de Chomo, l’ermite de la forêt de Fontainebleau disparu en 1999, celui qui parlait de lui à la troisième personne du singulier, créait avec du grillage ou des bouteilles vides et jurait, en lettres phonétiques, que « l’art n’est pas fait pour être vendu ». Entre piles de livres et statuettes, Danchin refait le monde : du socialisme chrétien aux algorithmes.

À lire l’ouvrage que vous avez réalisé avec Chomo, on sent qu’il était…

À lire l’ouvrage que vous avez réalisé avec Chomo, on sent qu’il était…

… très engagé. Il était en lutte contre la société – à commencer par celle de la consommation. Il disait tout le temps que la France était la « République des petits amis » : les coteries, les copinages, les maçonneries… Je pense souvent à cette formule. J’en ai tous les jours des exemples. Nous aimons les petits milieux fermés, les cercles qui se tiennent entre eux. On n’existe pas si ces gens ne nous connaissent pas. Paris est un petit univers clos. Chomo était obsédé par la destruction de la Nature : il avait 22 ruches et voyait, au jour le jour, les dégâts des pesticides dans les champs alentour. Je l’ai vu pleurer devant des ruches mortes.

L’écologie était son premier levier de réflexion ?

« Chomo était l’ermite des temps antiques, le type qui retourne dans le désert pour fustiger la société. Il portait une croix sur ses lunettes. »

Dans sa jeunesse, il était très féru de macrobiotique. Puis il a vécu dans la forêt. Il était très écologiste, mais sans avoir recours à ce mot ; il voyait les désordres. En 1982, il a peint sur sa maison la chute des étoiles – il anticipait l’apocalypse climatique. Il pensait que nous allions finir par dérégler totalement le cosmos. Je l’entendais sans arrêt parler de la bouffe, celle qui, désormais, a toujours le même goût. La Nature était son repère profond. Politiquement, il estimait que nous étions gouvernés par des voyous, des satyres et des voleurs. Voyous, car les hommes politiques étaient des corrompus et des gangsters ; satyres, car il déplorait le dévergondage général au nom de la liberté ; voleurs, car il n’avait aucune confiance dans les gouvernements. Il était, à ce niveau, très anarchiste. Mais il ne formulait pas ainsi sa conscience politique. Il n’était pas du tout communiste – même s’il cite Marchais, dans l’un de ses textes, pour saluer sa francophilie en matière d’art. Mais il n’était pas « politique », pas du tout…

Quelle différence faites-vous entre « engagé » et « politique » ?

La colle ! On peut émettre une opinion critique et morale sans être dans une démarche stratégique, politique, partidaire. Chomo était sans calcul. Ce que j’ai vu de la politique, dans ma vie, c’est le politicien : la magouille, la malhonnêteté, la fin qui justifie les moyens. Je n’ai vu que ça.

Comment avez-vous rencontré Chomo ?

J’avais quitté la ville pour créer, avec des proches, une sorte de petite société alternative – ça a duré ce que ça a duré… Chomo était la curiosité de la région. C’était « le fou de la forêt ». Mais je ne l’ai pas vu comme un homme délirant ; je l’ai pris très au sérieux. Il avait une pensée très cohérente et solide. Il était l’ermite des temps antiques, le type qui retourne dans le désert pour fustiger la société. Il portait une croix sur ses lunettes : il me faisait penser aux saints du christianisme, à des fous de Dieu comme lui l’était, fou ; c’était un mystique qui vivait dans une pauvreté extrême, voulue, sans aucun confort. À une heure de Paris ! Ça m’a fasciné. Il faisait son œuvre avec les rebuts de la société de consommation. La rédemption des matériaux. Il créait avec le gaspillage. Il disait qu’il pouvait détrôner le bronze : il ramassait du grillage à poules dans les décharges… On manque, aujourd’hui, d’un discours très offensif contre la consommation. Votre génération est aliénée, tributaire. Je fais partie du club des « immobiles », puisque je n’ai pas de téléphone portable ! Je m’étonne qu’on n’attaque pas plus la consommation, tant elle est perverse – c’est l’obsolescence programmée, le divorce de masse (on devient avec autrui ce que l’on est avec les objets : on prend, on change). La publicité est la contre-éducation permanente, la grande machinerie séduisante. Professeur, je l’ai bien vu… C’est le « Je veux tout tout de suite ». C’est ce que j’aimais dans l’enseignement : il faut résister à cette connerie.

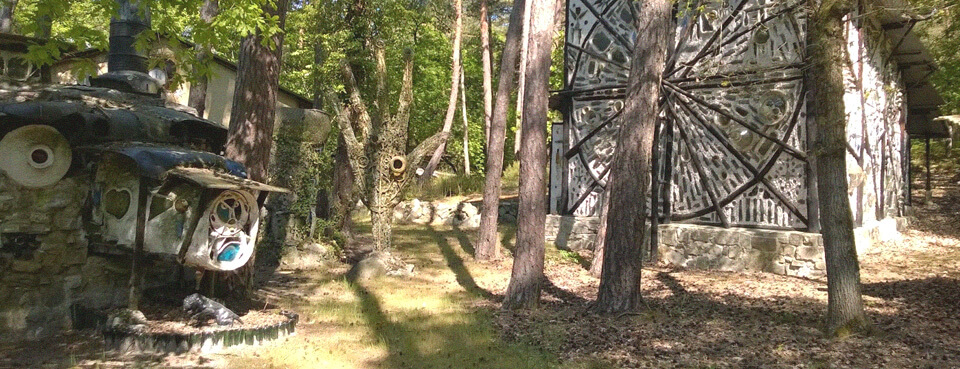

Chomo dans son village d'art préludien

(Il nous montre un ouvrage qu’il est en train de lire, d’Henry David Thoreau.) La désobéissance… Je la ressens très profondément, même si j’ai été fonctionnaire. On ne peut pas pardonner à cette société, on ne peut pas se réconcilier. Nos gouvernants se foutent du bien général. Chomo signait souvent qu’il était « responsable ». Et nous devons l’être. De la Terre et des hommes. Chomo enseignait à ses visiteurs – ceux qui ne l’aimaient pas disaient qu’il prêchait. Tenez, je viens d’acheter La Vie des philosophes antiques de Diogène Läerce, dans une vieille édition. (Il nous la montre.) C’est formidable de lire dans des vieux livres. Diogène arrive chez des gens, on le prévient qu’il ne faudra pas cracher au sol, comme il aime à le faire, alors il leur crache à la gueule en expliquant qu’il n’a pas trouvé d’endroit plus sale ! (rires) C’est extraordinaire. « La sagesse sans morale » dont parle Onfray – que je déteste –, c’est l’expression même de la perversité du système marchand : dire une chose et son contraire pour désamorcer la critique. Tout sage, dans toutes les traditions, a une morale, c’est-à-dire qu’il se sait responsable. Une sagesse sans morale, c’est la publicité, c’est un médicament sans contraintes. C’est un double bind.

Vous êtes religieux ?

« Comment se fait-il qu’on ne parle plus de la présence chrétienne ? La vraie, pas celle de la Manif pour tous à socquettes. »

Je ne pratique pas, mais je me dirais comme Chomo : pour le religieux mais pas pour la religion. Ce n’est pas du tout la même chose. « La religion meurt avec sa définition », disait Chomo. C’est magnifique. Le religieux est une attitude : quelque chose nous dépasse et nous traverse. C’est une transcendance, une poétique – pas des dogmes. La religion m’est tombée comme un fruit trop mûr d’un arbre. Je n’ai pas élevé mes enfants dans la religion mais je suis profondément religieux. Je ne suis pas un lecteur de Charlie Hebdo… L’anticléricalisme français est infantile et bête. Ce sont des traces de la IIIe République et du marxisme. La morale n’a pas la cote dans notre pays. Elle n’est pas, comme l’ont pensé trop de marxistes, le produit de la classe bourgeoise – je vous défie même d’avoir une conscience politique sans une morale.

Onfray vous dirait qu’il critique la morale par Nietzsche et non par Marx.

Chomo répondrait qu’il a trop lu. Il fait des détours. Un sage, un philosophe, n’est pas dans le ressentiment. Jeune, j’ai énormément lu Lévi-Strauss, Saussure, Freud et Marx. Je partageais la même chambre que Benny Lévy, le maoïste de la Gauche prolétarienne. Mais je suis mal dans le militantisme. Mon enfance, ce fut une chamaillerie très ancienne entre les communistes et les chrétiens. Les FTP et les FFI… L’Idéologie allemande de Marx m’a marqué. Sa rigueur d’analyse est fascinante… Mais j’ai détesté les milieux lacaniens : c’était de la broderie intellectuelle fumeuse et narcissique. Couper les cheveux en quatre jusqu’à la folie. Ça fait rire les Anglo-Saxons ! Chomsky en parle très bien. En France, on n’a pas le droit de dire du mal de Foucaut – c’est une vache sacrée. J’ai été témoin de ce terrorisme intellectuel permanent. Notamment avec les maos. La Révolution culturelle fut une monstruosité totalitaire. Comment se fait-il qu’on ne parle plus de la présence chrétienne ? La vraie, pas celle de la Manif pour tous à socquettes. Vous connaissez des intellectuels qui revendiquent l’Évangile ou la parole chrétienne ? Ça fait ringard. Je ne parle pas de bondieuseries, comprenez bien. Mais on dira que je parle comme le Front national ou la droite. C’est un sophisme. Comme la critique de l’art contemporain ! J’ai cessé de lire Libération, à l’hôpital. Je ne supporte plus leur bouillie et leurs réflexes.

Village d'art préludien de Chomo

Dans certaines de vos conférences, vous revendiquez le bon sens. Barthes écrivait que c’était la marque de l’« esprit étroit », de Poujade et du refus de la pensée.

J’aime assez bien son Fragments d’un discours amoureux, mais ce discours est insupportable. Le bon sens existe. Vendre des subprimes à des Californiens fauchés pour hypothéquer leurs biens, le bon sens te dit que c’est trahir, mentir. On te répondra « mathématiques financières » pour noyer le poisson. On passe notre temps à dire que « C’est pas si simple ». Ça l’est, pourtant. On politise beaucoup trop les choses. Vichy, Poujade… Voltaire n’était pas de gauche car il défendait le progrès, ni Rousseau de droite car il louait la nostalgie : ça n’a aucun sens. Il faut prétendre à un jugement critique autonome sur la réalité. J’aime les électrons libres, les libres-penseurs. Par-delà les idéologies et les arguments d’autorité – « Barthes a dit que… » Il n’y a plus de pensée libre dans l’université. Il y a un système d’intimidation dominant.

Mais comment articulez-vous votre individualisme anarchisant à votre critique radicale de la société – qui ne peut être ébranlée que par des mouvements collectifs ?

Dès qu’on est plus de trois, on est une bande de cons – c’est Brassens qui expliquait ça. Je redoute les mécanismes à l’œuvre dans les dynamiques de groupe. Mais je reconnais qu’il en faut.

On lit trop, nous avez-vous dit…

« Le marché de l’art contemporain est une énorme bulle financière – à la limite du blanchiment d’argent. Ce n’est plus de l’art mais de la spéculation. »

C’est aussi ce que disait Chomo. On est trop cultivés. Je connais la brutalité du désert culturel, je sais cette souffrance… Allez dans le Midwest américain : c’est terrible. Même sans lire, en France, nous sommes pétris de culture. L’excès de culture est tout aussi dangereux – Jean Dubuffet a parlé de cette « asphyxiante culture ». J’ai eu besoin de faire table rase. On ne peut pas avoir tout lu. L’intellectuel français et l’art contemporain évoluent toujours au troisième ou quatrième degré : on doit revenir aux sources, à ce qui est primitif. Viser la régression salutaire. Mais pas par la barbarie, à laquelle on assiste en ce moment.

« Il faut faire des livres impubliables et des tableaux invendables », peut-on lire dans la correspondance entre Marcel Moreau et Dubuffet…

(Il rit.) Je ne suis pas naïf au point de dire qu’il faut abolir le marché de l’art. Mais celui de l’art contemporain est une énorme bulle financière – à la limite du blanchiment d’argent. Ce n’est plus de l’art mais de la spéculation. On ne parle même plus de marché, mais d’un mécanisme international qui obéit à la haute finance. Ce sont des montages à très haute échelle, auxquels participent les États. Ce sont donc des choix politiques. Si une société adopte les mots d’ordre de l’art contemporain – la destruction du Beau, de l’œuvre, du sens, du sacré –, elle est morte.

Chomo

Mais il faut bien, pour ouvrir de nouvelles voies, piétiner parfois certaines traditions…

Ce raisonnement est faux. Qu’est-ce que ça signifie, être « conservateur » ? Pourquoi cette peur ? Je connais dix ou quinze génies – je pèse mes mots. Chomo en était un. Un génie est habité, de Beethoven à Artaud. Parlez de génie à un critique d’art parisien : il vous répondra que c’est un concept romantique, donc conservateur, obsolète et réactionnaire. Le génie existe. Certains vont beaucoup plus loin dans la manière d’habiter la vie. Mais le génie fait peur. Seuls les créateurs m’intéressent. Tout créateur est à la fois conservateur et novateur : ce sont les deux faces de la même pièce. Toutes les révolutions remontent le temps pour avancer. La création doit revenir en arrière. Politiquement aussi. Pensez à tous ces gens qui ont tenté de trouver d’autres voies socialistes, non-marxistes, des voies humaines à l’industrialisation et au monde du travail : Fourier, Saint-Simon, Leroux. Marx a été féroce avec tous les autres penseurs sociaux de son temps. On devrait revenir à ces pensées pour s’en inspirer. L’idéal communiste est magnifique, en soi, mais il a manqué le cosmique, le poétique. Aucun peuple ne vit sans opium, sans rêve. Les prêtres-ouvriers me touchent. Des gens remarquables. Savez-vous pourquoi Lévy a dissous la Gauche prolétarienne ?

« Nous, on défend l’art populaire, l’art des pauvres, l’art brut. On défendait l’ouvrier qui réalisait des œuvres magnifiques. »

Suite à l’expérience d’autogestion de LIP ?

Exactement. Les maos ont vu tous les chrétiens de gauche qui luttaient dans cette usine. Ils ont parlé des heures ensemble. Benny Lévy a réalisé qu’ils avaient, eux, tout faux – idéologiquement. Et il a fait désarmer ses groupes.

Pourquoi la critique de l’art contemporain passe-t-elle parfois pour du populisme ?

C’est une très bonne question. Logiquement, les gens de gauche devraient le combattre, au regard de son snobisme, des masses d’argent qu’il charrie et de ses prétentions élitistes. Mais la gauche ne l’a jamais compris. C’est un aveuglement incompréhensible. Les signes de reconnaissance sociale l’ont emporté. Nous, on défend l’art populaire, l’art des pauvres, l’art brut. On défendait l’ouvrier qui réalisait des œuvres magnifiques. Et la gauche nous traitait de populistes ! On était surpris, au tout début. On pensait que ces gens « de gauche » seraient à nos côtés. On a eu des milliers de visiteurs, mais pas une ligne dans la presse. Et l’art contemporain entend récupérer l’art brut, à présent. L’institution veut l’aseptiser pour le rendre assimilable au système. Supprimer ce qui fait « peuple », « pathos ». C’est une tendance lourde du marché. Mais l’idéologie de l’art contemporain a du plomb dans l’aile, il est en crise – je parle d’un changement de paradigme. Les installations et les éternels Duchamp fatiguent – même les élèves des Beaux-Arts n’y croient plus. Nous sommes dans une période d’insécurité, les Trente Glorieuses passées : les gens se montrent de plus en plus réceptifs aux discours de l’art brut. C’est une évolution notable. Les sphères du fric tentent de se maintenir dans un hors-sol permanent, sans contact.

Vous aimez le sociologue Zygmunt Bauman, n’est-ce pas ?

C’est un vieux monsieur formidable. On est, contrairement à ce qu’on dit, dans une ère ultra-industrielle. Bauman analyse ça de façon fine. On a voulu la fluidité des capitaux en abolissant toutes les régulations ; on fait pareil avec les hommes. Il raconte bien la folie de notre temps. (Il se lève et nous montre L’Éthique a‑t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?) Notre temps de l’hypercapitalisme et de l’hypermodernité. Dix fois le PIB mondial tourne autour de la Terre en produits dérivés. 70 % des transactions sur les actions sont automatisées par des algorithmes. C’est de la folie. Chomo disait qu’on ne devrait rien consommer au-delà de 55 kilomètres du lieu de fabrication ! (rires) Vous connaissez Frédéric Lordon ?

Sculptures de Chomo

On l’a interviewé pour notre numéro 3.

J’aime beaucoup ses écrits. Il a raison d’imposer ses conditions aux grands médias. On doit séparer les banques d’investissement des banques d’affaires. Les rentiers détruisent le monde du travail. On a transformé le monde en casino ! Lordon explique très bien qu’on a voulu traiter les services publics comme des entreprises. C’est du management. Et on l’a fait pour l’école – Michéa, un philosophe communiste, en parle avec justesse. Il faudrait réhabiliter les filières manuelles, qu’on a cassées : les Français sont obsédés par les « grandes écoles ». On diabolise le technique, l’électronique, les ouvriers, les boulangers. Toute ma vie, j’ai vu des gamins qui voulaient fuir l’école. On devrait définir une nouvelle culture générale, celle qui permet de vivre ensemble. J’ai des idées très précises sur ce sujet – c’est un grand chantier. Sans cette cohérence, le système scolaire ne peut qu’être démantelé.

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Jean Malaurie : « Nous vivons la crise mondiale du Progrès », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Naomi Klein : « Le changement climatique génère des conflits », décembre 2015

☰ Lire notre article « Thoreau, derrière la légende », Émile Carme, novembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Michel Perraudeau : « Faut-il brûler l’individualisme ? », novembre 2014