Entretien inédit pour le site de Ballast

En septembre dernier, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb défendait devant la Commission des lois le tout dernier projet de loi antiterroriste, le qualifiant d’une « sortie de l’État de droit ». Un lapsus on ne peut plus révélateur. Cette loi a ensuite été adoptée à une large majorité, sans débat à l’hémicycle ni au Sénat. Si l’état d’urgence est officiellement terminé, l’essentiel de ses dispositions a été transposé dans le droit commun. Ainsi se pérennise ce qui devait être temporaire, ainsi se normalise l’exception. C’est dans une petite salle de Sciences Po Toulouse que nous rencontrons Laure Ortiz, professeure de droit public, pour discuter de cette dérive.

C’est une question qu’on entend très souvent, qu’une démocratie se nie elle-même si elle restreint les libertés publiques et qu’en ce sens, en effet, plus on corrode l’État de droit et plus, d’une certaine façon, les terroristes islamistes ont gagné. Sans reprendre la formule, très radicale, consistant à dire « ils ont déjà gagné », chaque fois que les libertés régressent, les ennemis de la démocratie marquent un point : c’est clair.

Faisons un saut en arrière : l’état d’urgence a été créé dans un contexte très précis — en 1955, pendant la guerre d’Algérie — afin de permettre aux autorités françaises de mener une guerre sans avoir recours à l’état de siège. Un premier pas vers un brouillage de la frontière entre temps de guerre et de paix. N’était-ce pas l’occasion de permettre l’activation de dispositifs d’exception (propres à la guerre) dans d’autres contextes ?

« La majorité des assignations à résidence prononcées dans les trois mois qui ont suivi les attentats ont été diligentées contre les militants écologistes dans le cadre de la COP21. »

C’est certain. En 1955, Edgar Faure ne recourt pas à l’état de siège tout simplement parce qu’il n’a pas confiance en l’armée. La particularité de l’état de siège, c’est un transfert de pouvoir des autorités civiles vers les autorités militaires. Là, on invente un nouveau dispositif d’exception — l’état d’urgence — ne dessaisissant pas les autorités civiles, mais procédant à un transfert des compétences qui appartiennent à l’autorité judiciaire vers des autorités administratives (c’est-à-dire le gouvernement, à travers le ministre de l’Intérieur ou les préfets). C’est donc un nouveau régime d’exception « pour des circonstances exceptionnelles », qui vise des situations de péril liées à des « troubles graves à l’ordre public », plus larges que la guerre. De plus, le concept de guerre était problématique à propos de l’Algérie. On a préféré parler des « événements » algériens, la guerre renvoyant au conflit entre deux entités juridiques, deux États, ou à la « guerre civile », c’est-à-dire un clivage insurrectionnel de la société. Le concept de guerre s’est depuis considérablement élargi (« guerre économique », « guerre contre le terrorisme »). La notion de « guerre contre le terrorisme » contamine le régime de l’état d’urgence, via sa pérennisation, sans que l’on arrive toujours à saisir si on est dans la métaphore ou dans la justification d’actes de guerre, comme les exécutions extrajudiciaires ou l’espionnage généralisé. C’est à cela que renvoie pour moi le brouillage dont vous parlez. Donc la condition de déclenchement de l’état d’urgence est l’existence d’un péril imminent, plus large et plus flou que « la guerre » telle qu’elle est visée à l’article 35 de la Constitution.

L’historienne et politologue Vanessa Codaccioni explique que les juridictions d’exception ont historiquement été détournées de leurs « cibles » initiales : la dissolution des organisations, créée en 1936 pour dissoudre les ligues d’extrême droite, est utilisée contre le PCF en 1939, contre le Parti communiste algérien en 1955, puis contre des groupes de gauche en 1968. La Cour de sûreté, mise en place en 1963 pour juger l’OAS, est ensuite mobilisée contre des manifestants de Mai 68 et des leaders politiques1. Avec l’état d’urgence mis en place en novembre 2015, le même schéma ne s’est-il pas répété ?

Bien sûr. Les législations d’exception sont, en France, l’article 16 de la Constitution sur les pouvoirs exceptionnels du président de la République, l’état de siège et l’état d’urgence — mais d’une certaine façon Vigipirate est aussi une législation d’exception. Il s’agit d’un ensemble de textes, de dispositions juridiques qui permettent de restreindre les libertés publiques pour des motifs d’ordre public et portent des atteintes suffisamment graves à ces libertés pour qu’on considère qu’elles ne sont justifiées que dans une limite temporelle. Par « exception », on entend non seulement le fait que ce sont des pouvoirs exorbitants qui sont conférés à telle ou telle autorité — le président de la République dans le cadre de l’article 16, les autorités militaires dans le cadre de l’état de siège, les préfets et ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’état d’urgence —, mais que ces restrictions excèdent ce qu’un État de droit démocratique peut tolérer. Dès l’application de l’état d’urgence en 2015, on a fait l’expérience du détournement de la procédure… La majorité des assignations à résidence prononcées dans les trois mois qui ont suivi les attentats ont été diligentées contre les militants écologistes dans le cadre de la COP21, c’est-à-dire contre des personnes qui n’étaient en rien liées au terrorisme ayant justifié la mise en œuvre de l’état d’urgence. Le Conseil d’État a validé ce détournement au motif que les autorités administratives pouvaient légitimement ne pas vouloir distraire les forces de l’ordre de leur objectif central, la lutte contre le terrorisme.

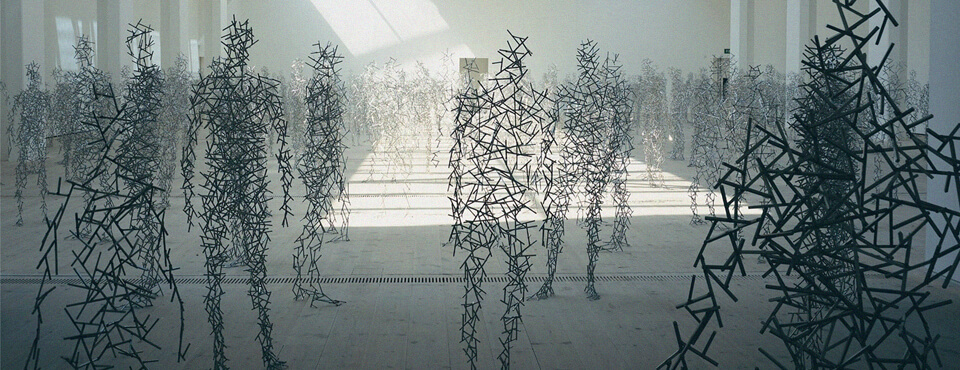

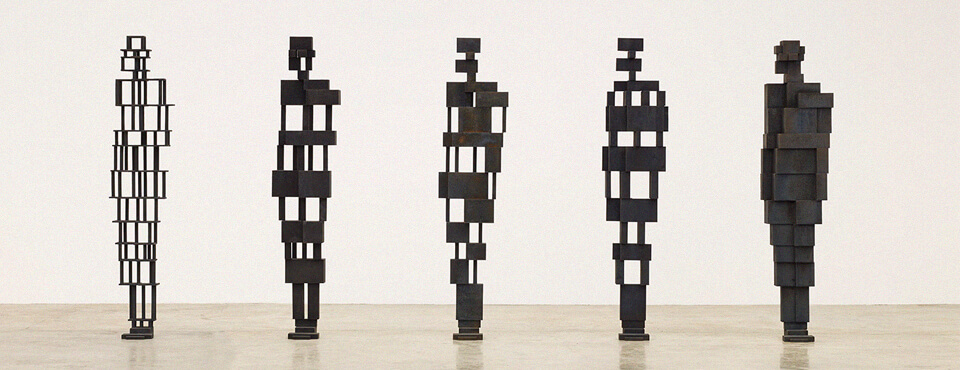

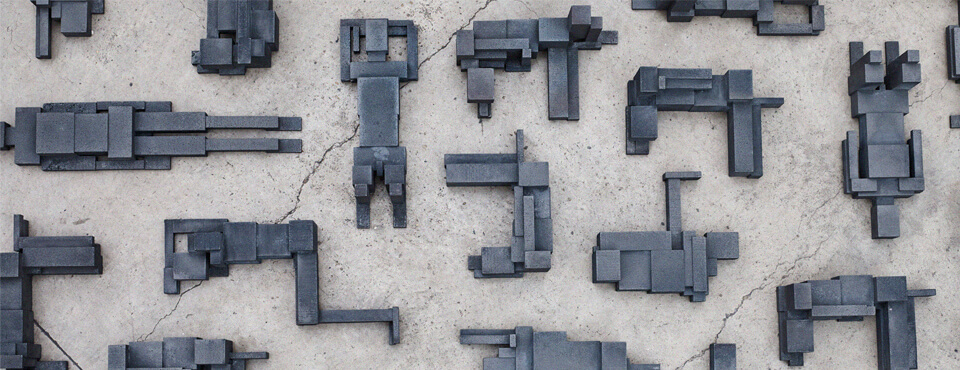

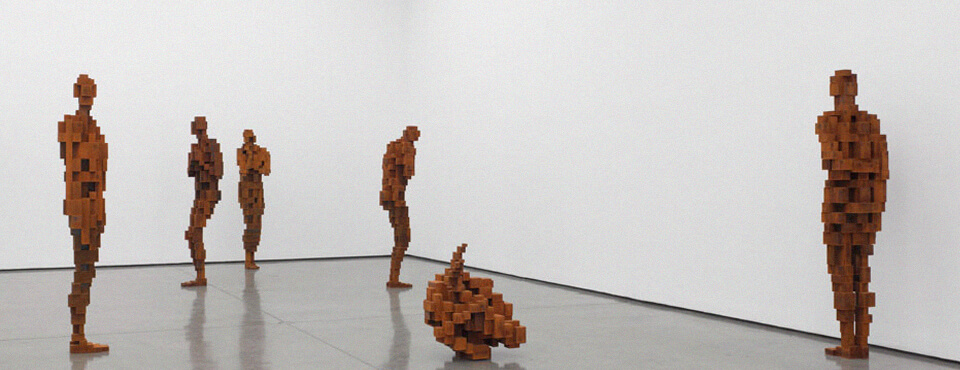

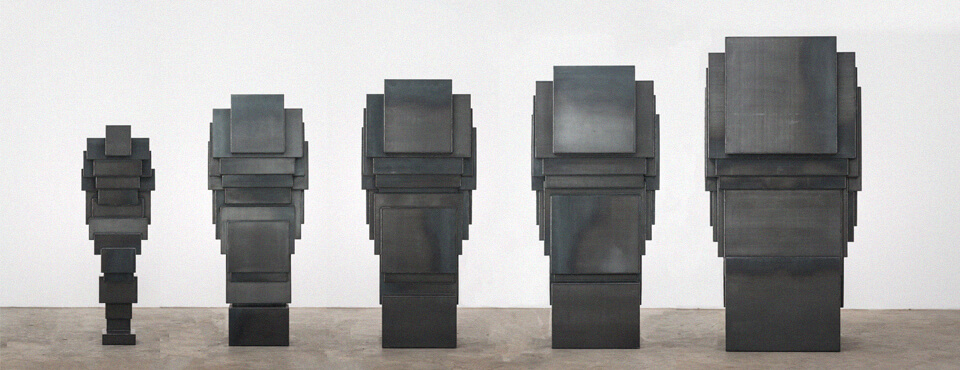

© Antony Gormley

Je suis donc d’accord avec Vanessa Codaccioni : un dispositif d’exception est toujours utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu. L’état d’urgence crée un effet d’aubaine pour traquer les militants syndicalistes, écologistes, les immigrés sans papiers… Ce risque est réel, et il l’est d’autant plus qu’à travers les modifications de la loi de 1955, et aujourd’hui la modification du code de procédure pénale, on a élargi les motifs de contrôle et de surveillance. De multiples infractions connexes au terrorisme ont été créées, qui élargissent le spectre de la notion de terrorisme, rendant le lien à l’activité criminelle de plus en plus flou : ce n’est pas l’acte ni même le comportement qui rend suspect mais une simple présomption, une probabilité.

Qu’est-ce qu’un État de droit — et son corollaire, un non-État de droit ?

Comme dirait Blandine Kriegel, un État de droit est un État qui obéit au droit. Un tel État ne se définit pas simplement d’une façon formelle, mais d’une manière substantielle : c’est un État démocratique. Cet État applique des valeurs démocratiques, des valeurs de liberté, avec comme objectif premier le respect des droits fondamentaux de la personne, etc. Parmi les garanties fondamentales, la principale est la séparation des pouvoirs, le fait qu’un pouvoir contrôle l’autre. Le contraire d’un État de droit, c’est un État de police, dans lequel les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l’exécutif.

Pouvez-vous rappeler les principales mesures d’exception qui sont passées dans le droit commun et quelles en sont les conséquences ?

« Ce flou des incriminations est inquiétant : qu’est-ce qui fait que l’on peut être mis en cause ? assigné à résidence ? peut-être demain interdit professionnel ? »

La loi du 30 octobre 2017 banalise des pouvoirs d’exception institués dans le cadre de l’état d’urgence, en les intégrant dans le code de procédure pénale après en avoir simplement changé le nom. D’un point de vue sémantique, au lieu de parler de perquisitions, on parle de « visites », au lieu de parler de zones de contrôle, on parle de « zones de protection et de sécurité », mais les dispositifs sont semblables. La constante première est l’attribution, aux préfets et aux autorités de police, de pouvoirs qui normalement relèvent de l’autorité judiciaire. Ainsi, les zones de protection et de surveillance sont des périmètres, définis par le préfet, à l’intérieur desquels les autorités de police pourront procéder à des contrôles systématiques et massifs : contrôler l’identité des personnes, fouiller à corps, inspecter les véhicules et les bagages — autant de pouvoirs qui ont été rajoutés à la loi de 1955. Dans ces zones, le préfet pourra réglementer la circulation, la liberté d’aller et de venir, et la restreindre. Cela visera les lieux de haute fréquentation, en raison d’un événement (comme les fan zones au moment de l’Euro, les marchés de Noël…). Ces contrôles approfondis pourront nous viser indépendamment de notre comportement, de l’intensité du risque, d’une présomption d’infraction. Alors que, traditionnellement, les fouilles s’effectuent dans le cadre d’enquêtes judiciaires parce qu’un délit a été commis, ou menace de l’être, et que la suspicion vis-à-vis d’une personne se base sur des considérations objectives tenant à son comportement. Là, on sort de la logique de la recherche des infractions pour rentrer dans une politique préventive. Il y a aussi la fermeture des lieux de cultes : « au sein desquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes ». « Provoquent à la violence », ça me paraît extrêmement vague comme termes… Souvent, des phrases de la loi me laissent perplexe : « Toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public »…

Ensuite la loi rebaptise en « mesures de surveillance individuelle » l’assignation à résidence, combinée éventuellement avec l’obligation de déclarer ses déplacements, d’avoir un bracelet électronique. La loi élargit le régime des perquisitions — qui peuvent avoir lieu de nuit ! — et des saisies administratives. Toutes ces mesures ont en commun de ne plus être placées sous le contrôle d’une autorité judiciaire mais sous l’autorité administrative ! C’est soit le ministre de l’Intérieur pour les assignations, soit le préfet pour les perquisitions. La loi contient une chose dont on parle peu, ce sont les restrictions ou interdictions professionnelles. C’est-à-dire qu’en dehors de toute procédure disciplinaire, l’autorité administrative peut procéder à des enquêtes sur des fonctionnaires et des agents privés qui travaillent dans des entreprises chargées d’une mission de service public, lorsque cette autorité a « des raisons de penser que le comportement est devenu incompatible avec leur fonction ». Un fonctionnaire dont elle pense que son comportement — ou peut-être même ses idées — serait contraire à son maintien dans la fonction, pourra être écarté : soit muté ou, si ce n’est pas possible, exclu. Et ce, en dehors de toute procédure disciplinaire normale ! Donc sur la base de quoi ? Ce flou des incriminations est inquiétant : qu’est-ce qui fait que l’on peut être mis en cause ? assigné à résidence ? peut-être demain interdit professionnel ?

© Antony Gormley

La loi incorpore aussi la constitution de fichiers sur les données des passagers voyageurs (avion et transport maritime) ; elle élargit les contrôles aux frontières en mélangeant prévention du terrorisme et prévention de la migration illicite. Il ne faut pas oublier qu’entre la loi de l’état d’urgence et la réforme du code de procédure pénale, d’autres réformes sont intervenues, comme la loi sur le renseignement qui est venue apporter de nouveaux moyens d’interception des communications. Il est important de relever que ces pouvoirs s’exercent sans les autorités judiciaires, ou simplement avec l’information du procureur, en général celui du tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Cela veut dire que la contestation de leurs actes se fera non pas devant les juridictions judiciaires mais devant les juridictions administratives. La différence, c’est que l’administration (le préfet, le gouvernement) y est toujours le défendeur et bénéficie d’une présomption de légalité. C’est au requérant de démontrer que l’administration a commis une illégalité. Alors que dans les juridictions judiciaires, c’est l’inverse : c’est le procureur qui accuse, et c’est à lui et à la police de démontrer votre responsabilité, votre culpabilité. Quand on parle de « pouvoir administratif », cela veut dire « contentieux administratif », et donc imputation à l’administré de la charge de la preuve, chose que les personnes ne mesurent pas du tout.

Emmanuel Macron a signé la loi antiterroriste devant les caméras, aux côtés de Christophe Castener et Gérard Collomb. Cette mise en scène n’est-elle pas justement à l’image d’un effacement de l’institution judiciaire derrière le ministère de l’Intérieur, portant ainsi une atteinte grave à la séparation des pouvoirs ?

« Alors que tout le droit pénal classique est basé sur l’idée de la culpabilité, il est désormais axé sur celui de la dangerosité. »

Je partage totalement ce point de vue. Les mutations du code pénal et du code de procédure pénale ne sont pas du tout à l’initiative ou sous le contrôle de la garde des Sceaux : c’est le ministère de l’Intérieur qui les fait. L’essentiel des dispositions sont inscrites dans le code de la sécurité intérieure. On voit bien que la dynamique de ces affaires, c’est l’administrativisation de la prévention/répression des infractions et la mise à l’écart du judiciaire. On retrouve, portée à un paroxysme incroyable, l’incapacité de la Ve République de donner une place à l’autorité judiciaire, de reconnaître un pouvoir judiciaire. La misère du statut de l’autorité judiciaire dans la Ve République explique qu’on puisse à ce point, sans débat, l’écarter aujourd’hui (Denis Salas, un magistrat, le dit bien dans un entretien2). Lors de la rentrée solennelle, les plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire avaient tenu des propos extrêmement critiques à cet égard, et ils réclamaient la fin de l’état d’urgence. Selon eux, il était urgent de revenir au droit commun. Il n’était pas envisageable que cette situation perdure, et c’est néanmoins exactement ce qu’il s’est passé ! Est-ce qu’il y a vraiment une méfiance à l’égard de l’autorité judiciaire ? Sans doute, nous vivons dans un État dans lequel la police est tout le temps en train d’incriminer les juges. Mais en même temps, je vois la logique dans laquelle se débat le gouvernement. L’émancipation administrative des pouvoirs de police par rapport au judiciaire obéit à une logique de célérité et d’économie de moyens. La réponse n’est pas toujours rationnelle : on a donné au parquet de Paris et au TGI de Paris le monopole de la lutte contre le terrorisme. Chaque fois que la police voudra faire une perquisition en lien avec une affaire terroriste, elle devra demander à un juge des libertés et de la détention du TGI de Paris de l’y autoriser. Ils sont onze ! Ils ont déjà 384 affaires, plus de 1 200 personnes sur lesquelles statuer. L’institution judiciaire est totalement asphyxiée ! Plus on fait gonfler le nombre de personnes qui sont suivies ou mises en cause dans le cadre des actes terroristes, plus on charge la juridiction spéciale (la cour d’assises spéciale). Or, il n’est question que de restreindre le nombre de magistrats…

Il semble que ce projet ait été guidé par l’idée qu’il vaut mieux punir un innocent que de laisser un coupable sans condamnation. N’est-ce pas là une régression dans la construction du droit ?

Punir, il faudrait peut-être relativiser. C’est d’ailleurs intéressant de voir les statistiques de l’état d’urgence : sur 4 300 perquisitions, 0,7 % ont eu des suites judiciaires. Donc, souvent, on déclenche des procédures, on retient, on perquisitionne, on assigne à résidence, on met en détention préventive, mais après, vous n’avez plus rien derrière, la punition ne vient pas. C’est ça qui est grave, parce que finalement on prend des mesures qui sont restrictives, voire privatives de libertés, soi-disant dans une logique de prévention ou de recherche d’infractions, mais ça ne débouche pas. En attendant, les gens sont touchés dans leur intégrité et dans leur honneur. La deuxième idée que vous évoquez, c’est cette espèce de « pêche au gros » avec un filet aux mailles étroites, on retient un peu tout le monde. C’est totalement symptomatique d’une régression magnifiquement démontrée et dénoncée notamment par la grande pénaliste qu’est Mireille Delmas-Marty. Celle-ci montre comment notre droit a changé de paradigme. L’État de droit est fondé sur le fait que vous ne pouvez être incriminé que sur la base d’une loi — délimitant précisément l’infraction qui vous est reprochée — et que votre culpabilité ou votre responsabilité dans cet acte est prouvée. Alors que tout le droit pénal classique est basé sur l’idée de la culpabilité, il est désormais axé sur celui de la dangerosité : vous ne vous intéressez plus seulement à l’acte ou à la tentative, mais au risque, à la probabilité d’un passage à l’acte de personne au vu de son comportement. La dangerosité, elle est prédictive, elle n’est pas à démontrer, c’est une supputation, une possibilité. Le coupable, vous le punissez : quand il a purgé sa peine, il est quitte avec la société. Tandis que la personne dangereuse, au contraire, il faut la neutraliser, aussi longtemps que pèse sur elle le soupçon de dangerosité.

© Antony Gormley

La détention dite « de sûreté » permet de maintenir indéfiniment en détention les personnes dangereuses qui ont fini de purger leur peine. Ce n’est pas la loi de 1955, ni même celle de 2017, qui institue la détention de sûreté dans notre droit français ; c’est une loi de 2008 dans le cadre de la lutte contre la récidive. Ces mesures relèvent de ce qu’un professeur allemand, Günther Jakobs, avait théorisé dans les années 1990 sous le concept de droit pénal de l’ennemi. C’est l’idée qu’il faudrait développer à côté du droit pénal commun conçu pour les citoyens, un droit pénal particulier pour les ennemis, fondé sur des garanties réduites au minimum et des pouvoirs d’investigation élargis (garde à vue, perquisition, détention). On a donc un droit d’exception pérennisé au cœur du droit commun justifié par la situation de risque terroriste permanent que nous vivons. Les gens sont très peu critiques, parce qu’ils considèrent que les législations d’exception temporaires ne sont plus adéquates aujourd’hui.

Tout le monde s’est rallié à l’idée que le droit commun ne suffit plus pour lutter contre le terrorisme ?

Voilà, c’est ça.

Entre 1986 et 2014, il y a eu 14 lois antiterroristes, soit une tous les deux ans. Faut-il y voir une cohérence de renforcement sécuritaire consciemment orchestré ou un empilement de mesures adoptées au rythme des événements ?

« L’industrie des technologies de l’information est un énorme business, qui exerce sur les pouvoirs publics un lobbying efficace. »

La loi a très largement un effet politique de réassurance : dès qu’il y a un événement, on prend une loi. Mais il y a aussi derrière des services, des pouvoirs qui poussent pour obtenir certaines prérogatives. L’organisation du renseignement et de la police est périodiquement critiquée, mais plutôt que de mettre en place des réformes de structure qui renforcent son efficacité, on lui octroie des pouvoirs exorbitants, attentatoires aux libertés. L’industrie des technologies de l’information est un énorme business, qui exerce sur les pouvoirs publics un lobbying efficace. Par exemple, les caméras de vidéosurveillance ont envahi l’espace public et sont considérées comme un simple équipement urbain, dont il n’est plus nécessaire de démontrer la nécessité, l’opportunité et la proportionnalité, comme on doit le faire d’une mesure de police. Aujourd’hui à Toulouse, on installe des algorithmes pour repérer le comportement, plus tard pour identifier les personnes. Il y a aussi des intérêts industriels économiques derrière toutes les techniques d’interception des communications autorisées. J’ai le sentiment que nos sociétés sont de plus en plus dangereuses, mais l’industrie de la sécurité génère de l’insécurité. Ce marché beaucoup trop actif et solide de l’industrie de la surveillance a tout intérêt au développement de ce que le gouvernement appelle lui-même une « culture de la vigilance ». Juridiquement et idéologiquement, elle fait des dégâts.

Il fut un temps où l’on parlait de « sûreté » : dorénavant, tout le monde parle de « sécurité ». La formule « la sécurité, première des libertés » s’est banalisée. Que révèlent ces glissements ?

Ce ne sont pas des glissements dans les mots. D’abord parce que la sûreté et la sécurité, ce n’est pas la même chose, même si aujourd’hui on tend à les assimiler. La sûreté telle que l’entend la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est la protection de l’individu contre les risques d’arbitraire de l’État, le droit de tout individu de ne pas être inquiété, arrêté, détenu pour des motifs qui ne soient pas fondés sur une culpabilité avérée pour une infraction déterminée par la loi. Dans ce glissement de la sûreté à la sécurité, on a un déplacement de la protection d’un droit individuel, un droit de l’homme, à la protection de la collectivité, l’ordre public, l’ordre social. En même temps, la tension entre une conception individualiste de la sûreté, qui met la personne au cœur du dispositif de protection, et une conception holiste, où l’ordre social et politique est le bien suprême à protéger, est ancienne dans le droit. Cependant, la plupart des textes fondamentaux — Déclaration des droits de l’homme, Convention européenne des droits de l’homme, Pacte international des droits civils et politiques —, retiennent la conception de 1789 : la protection de l’individu contre l’arbitraire et non pas la protection de l’ordre public et la restriction des libertés individuelles au nom de celle-ci.

© Antony Gormley

Le droit était bâti sur la maxime suivante : « La liberté est le principe, la mesure de police est l’exception ». En considérant la sécurité comme le premier droit fondamental de l’homme, les mesures de police ne sont plus contraires à votre liberté. La notion d’ordre public elle-même a de plus en plus de composantes : à la tranquillité, la salubrité, la sécurité publique se sont ajoutés le respect de la dignité de la personne humaine (éventuellement opposable à sa propre liberté) et maintenant « les valeurs du vivre ensemble » (souvenez-vous la loi de 2010 sur l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public). Il y a une extension de la notion d’ordre public, et donc de la problématique de la sécurité, qui absorbe toute la question des droits de l’homme. La sécurité a absorbé toutes les libertés : elle les inclut, les subordonne à son principe. Il y a une érosion continue des libertés fondamentales. Le discours sur « la sécurité, c’est le premier droit fondamental de l’homme », je l’ai vu apparaître dans les années 1990 avec la loi sur la sécurité intérieure3. C’est un renversement de problématique qui est devenu puissant, constant, donc on n’a pas attendu les attentats. Et tous les gouvernements ont progressivement durci la problématique sécuritaire.

Au nom de la sécurité et de l’ordre public, on porte atteinte à cette notion de sûreté, puisque l’État peut être coercitif, restreindre les libertés…

« La sécurité a absorbé toutes les libertés : elle les inclut, les subordonne à son principe. »

Oui… J’enseigne le droit des libertés publiques depuis longtemps, je me souviens du projet de loi sécurité et liberté en 1981 qui avait mis des millions de personnes dans la rue pour empêcher ce glissement ; quand je constate où on en est arrivé aujourd’hui, je suis complètement effondrée… Ce n’est pas le petit article qui nous dit que l’Assemblée nationale va recevoir un rapport de bilan des mesures prises en vertu du nouveau code de procédure pénale qui changera quelque chose. Il n’y a qu’à voir dans quelles circonstances a été votée à chaque fois la prorogation de l’état d’urgence pour savoir qu’on a un parlement complètement croupion à cet égard, qui n’a jamais été un lieu d’instance de débats.

Lors de la toute première prorogation (en novembre 2015), il y avait eu 6 députés qui avaient voté contre…

À chaque fois, c’est une chambre d’enregistrement ! Et puis les statistiques sur l’état d’urgence sont tout sauf claires. Il faut aller regarder du côté du défenseur des droits pour avoir des instances qui mènent un travail critique. La loi, d’ailleurs, ne fait aucune place au défenseur des droits dans les dispositifs…

Depuis 2006 (code Schengen), la police des frontières pouvait déjà faire des contrôles à moins de 20 kilomètres de la frontière terrestre, dans les gares, les aéroports, les ports (pour une durée de six heures maximum). L’article 10 de la nouvelle loi antiterroriste allonge cette durée à douze heures et étend ce rayon de 20 kilomètres « aux alentours » des gares, des aéroports et des ports : ces zones de contrôle représentent 28,6 % du territoire et 67 % de la population. On peut sans exagération parler de contrôle de masse ?

Exactement, alors que les contrôles de masse sont normalement interdits par les directives européennes. Le périmètre le permet ; certes, on vous dira toujours : « ce n’est pas parce que le périmètre est très étendu qu’on va se livrer à du contrôle de masse ». Une jurisprudence un peu subtile tente de fixer le type de justification que doit apporter l’autorité de police quand le contrôle d’identité est contesté — ce qui n’est pas évident — pour justifier le caractère objectif (et non au faciès) et non systématique et massif du contrôle.

© Antony Gormley

Ce qui paraît inquiétant, c’est qu’à chaque fois qu’il y a ce genre de loi ou de grignotement, on a l’impression qu’il n’y a pas de retour en arrière…

Je suis très pessimiste, en effet, sur le rétropédalage dans ces lois car j’ai du mal à imaginer que le terrorisme s’arrête. Je ne vois dès lors pas pourquoi ces lois-là seraient remises en question… Même si on ne la partage pas, la demande sociale est là : il y a une demande de sécurité. Il arrive quand même que l’on revienne sur des lois régressives. Par exemple, les peines d’emprisonnement de migrants en situation irrégulière sont désormais interdites4. Évidemment, la contrepartie est l’enfermement en centres de rétention administrative. Autre exemple : sous la Cour européenne, des changements bénéfiques dans l’organisation des juridictions françaises et les conditions du procès équitable, la définition de l’impartialité — subjective et objective — ont amélioré les garanties de la personne. De même, au niveau des droits de la défense, il y a le droit à l’avocat dès le début de la garde à vue. Donc il y en a, des avancées juridiques. Et sur le front sociétal, les droits des homosexuels, des transsexuels, les progrès continuent : je ne peux pas tenir un discours qui soit uniformément négatif.

Ce qui m’inquiète, c’est que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) souffre depuis une dizaine d’années d’une mise en cause régulière par les États. Cela a commencé avec le Royaume-Uni — fâché par les décisions relatives aux droits des prisonniers de l’IRA et aux affaires d’extradition. La CEDH subit une offensive d’États qui souhaitent limiter ses interventions et ses pouvoirs. Le nouveau protocole 15, soumis à la ratification des États, limite le délai de recours à la Cour. Dans cette situation de faiblesse institutionnelle de la Cour, et parce que les 46 États ne brillent pas tous par leur respect des droits de l’homme, la jurisprudence récente de la Cour témoigne d’une timidité de plus en plus grande, faisant de plus en plus appel à la théorie de la « marge nationale d’appréciation des États » (la loi française sur le voile n’a pas été sanctionnée sur cette base). Cette timidité se manifeste a fortiori dans les positions qu’elle a pu prendre sur les questions d’état d’urgence, les législations d’exception, la lutte contre le terrorisme. Je crains que la CEDH ne soit plus aujourd’hui en mesure de les entraver, en raison des circonstances, et sans doute d’une adhésion à la lutte contre le terrorisme que mènent les États.

Crédits des photographies de bannière, de vignette et à la une : Antony Gormley

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Gitsi : « Droit d’asile : ça se durcit d’année en année », novembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Couleurs Gaies : « Nos droits ne sont jamais acquis », mars 2017

☰ Lire notre témoignage « Patrick Communal — Le droit au service des laissés-pour-compte », décembre 2016

- La Cour de sûreté a ensuite été supprimée en 1981.[↩]

- Denis Salas : « En France, la justice est reléguée au second plan », Le Monde, 31 octobre 2017. [↩]

- Loi n° 95–73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la LOPSI I en 2002.[↩]

- Dans un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de justice de l’Union européenne interdit l’emprisonnement d’un étranger au seul motif de sa situation irrégulière.[↩]