Entretien paru dans le n° 3 de la revue papier Ballast (novembre 2015)

Le Royaume-Uni va sortir de l’Union européenne. La réaction à gauche est tiraillée entre deux sentiments : la joie, d’abord, de constater que l’alliance objective entre organisations patronales, médias dominants et partis traditionnels (le camp du « remain ») soit défaite par un vote populaire massif (le scénario se répète, après le « non » français en 2005 et le « oxi » grec en 2015, sur les négociations avec ses créanciers) ; la crainte, ensuite, face aux forces mises en mouvement par le camp du « leave » — des hommes politiques libéraux, une campagne sur le rejet de l’immigration et de l’islam, l’exaltation d’une identité britannique. Selon Frédéric Lordon, économiste et philosophe, il en va d’une loi de l’offre politique : si la différence programmatique par rapport à l’ordre européen est monopolisée par l’extrême droite, le vent de la colère populaire tournera de ce côté-ci. Dans cette période post-Brexit, nous publions cet entretien avec Frédéric Lordon paru dans le n° 3 de notre revue papier, autour de la sortie de l’euro. Si le contexte était différent (les négociations du gouvernement Syriza en juin 2015), les interrogations demeurent d’actualité.

Aucune question n’a le privilège exclusif de « la politique », et tout est toujours matière à « refaire de la politique ». Je n’ai jamais compris quelle distorsion de la logique avait pu conduire à mettre la question sociale en opposition avec les questions, je ne sais pas comment les appeler, sociétales ?, de luttes « minoritaires » ? Mais, par exemple, présenter la lutte féministe comme « minoritaire » c’est tout de même un peu gros : 50 %, ça fait comme qui dirait une grosse minorité… Évidemment les problèmes commencent quand certaines forces instrumentalisent les luttes sociétales comme substitut destiné à faire oublier les luttes sociales, mais ça, c’est une autre affaire. Il reste que ce qu’on appellera largement la « question sociale », en y incluant évidemment toutes les questions économiques, conditionne l’existence matérielle de tout le monde — ce qui n’est pas un critère négligeable. C’est une question à très large spectre et, si l’émancipation est une réflexion déclinable sous de nombreuses formes — autant qu’il y a de formes de domination, et il y en a… —, on devrait pouvoir accorder facilement que la forme la plus massive de la domination dans les sociétés contemporaines tient à la domination du capital. Puis, de proche en proche, à la configuration historique contemporaine du capitalisme, disons pour faire simple le capitalisme néolibéral, puis, en son sein, à sa construction institutionnelle la plus puissante et la plus caractéristique dans l’espace continental, la monnaie unique européenne.

« On devrait pouvoir accorder facilement que la forme la plus massive de la domination dans les sociétés contemporaines tient à la domination du capital. »

Il devrait donc aller sans dire qu’on fait, ou refait, hautement de la politique quand on s’en prend aux traités de l’euro puisqu’on tient avec eux le verrou à toute politique progressiste possible. Il faut que les choses soient claires en effet, et de la clarté d’une quasi-tautologie : il n’y a pas de voie progressiste possible dans une construction aussi profondément libérale. L’alternative est donc de la quitter ou de la transformer radicalement — et, pour toute une série de raisons que j’ai déjà exposées longuement ailleurs, je pense qu’il s’agit là d’une (fausse) alternative à une branche : la zone euro n’est pas transformable de manière autre que marginale dans sa circonscription actuelle — « de manière autre que marginale » signifiant en déconstitutionnalisant tout le modèle de politique économique pour le rendre à la délibération parlementaire (européenne) ordinaire ; « dans sa circonscription actuelle » signifiant sans que l’Allemagne ne renoue aussitôt avec son Sonderweg1 si d’aventure le statut de la Banque centrale, ses missions, les orientations des politiques budgétaires ou le rapport aux marchés financiers redevenaient objet de discussion.

Là cependant où l’idée de pouvoir « refaire » de la politique prend particulièrement son sens quand il est question de l’euro, c’est lorsqu’on la rapporte à l’entreprise méthodique d’annulation de la souveraineté politique qui offre sa caractéristique la plus décisive à la construction européenne. Comme on sait, et comme le répète le gospel européen, les pertes de souveraineté au niveau national ne devaient être acceptées qu’à titre transitoire, dans la perspective de construction d’une souveraineté proprement européenne. Et comme on sait également — ici mutisme de la chorale —, cette dernière est toujours curieusement en attente. On risque d’attendre encore longtemps, et pour de nombreuses raisons…

Lesquelles ?

La première tient au fait que, pour toutes ses symbioses inavouables avec l’État, le capital est aussi très content de cette création d’un large vide de souveraineté, absence d’une puissance publique qui pourrait venir contrarier les puissances privées. La seconde a à voir avec le cas de l’Allemagne dont la doctrine ordolibérale2 demande précisément à être interprétée comme endiguement systématique de la souveraineté, comprise comme emportant la certitude de l’abus discrétionnaire aussi sûrement que la nuée emporte la nécessité de l’orage.

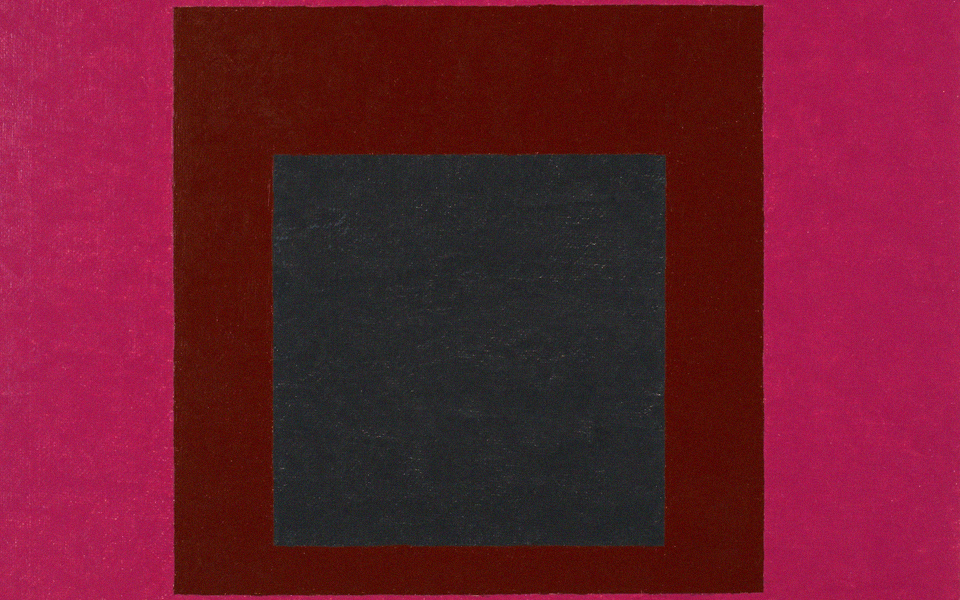

[Josef Albers]

Cette obsession de neutraliser la discrétion souveraine vaut particulièrement en matière économique et monétaire — des matières qui comptent un peu tout de même… Cette configuration néo-ordo-libérale d’ensemble est donc la plus vicieuse des politiques : une politique de l’anti-politique, une politique de la neutralisation du politique, dont on pourrait, si l’on veut, voir les prodromes dans l’époque héroïque du rapport Rockefeller pour la commission Trilatérale, avertissant des inconvénients de la démocratie pour la conduite éclairée du système. C’est bien cet avertissement que le traité européen a pris au pied de la lettre : comme il est en effet dangereux de soumettre au peuple des choses auxquelles de toute façon il n’entend rien — la politique monétaire, la politique budgétaire, etc. — autant en consigner les dispositions dans un texte constitutionnel et les tenir hors de sa portée. « Refaire de la politique » signifie donc ici recouvrer le droit de rediscuter de tout ce dont nous sommes interdits de discuter.

Pourquoi ne pas défendre la sortie de l’euro à l’aide des instruments proposés par la science économique ? C’est-à-dire calculer les points de croissance, d’inflation, le pourcentage de dévaluation, les gains en exportation, etc. Serait-ce se placer d’emblée sur le terrain de l’adversaire ?

« Les grands modèles de prévision avaient

oubliéde modéliser le secteur financier, et par conséquent ses effets possibles sur l’économie réelle — boulette… »

Mais qui a dit qu’il ne fallait pas le faire ?! Rien ne l’interdit et nous aurions bien tort de nous priver de ce genre d’outil. Au demeurant des exercices de cette nature ont déjà été pratiqués, je pense en particulier à une note de la Fondation Res Publica rédigée par Jacques Sapir, qui a fait tourner un petit modèle testant plusieurs scénarios de sortie de l‘euro. Maintenant, il faut avoir conscience du statut intellectuel réel de ce type d’exercice, c’est-à-dire aussi bien des limites de sa validité et des mésusages auxquels il s’expose. L’exercice de la modélisation économétrique3 prévisionnelle a toute sa dignité : c’est un exercice de rigueur analytique qui permet de déduire avec cohérence les effets d’un certain nombre d’hypothèses relatives à un certain état des structures économiques et à un certain scénario de politique économique : c’est en quelque sorte une manière méthodique de poursuivre ses idées et d’en évaluer les conséquences quantitatives. Évidemment, comme de juste, le modèle ne vaut que ce que valent les idées poursuivies en question, c’est-à-dire ses hypothèses… Celles-ci sont-elles adéquates aux mécanismes qu’elles se proposent de saisir ? Couvrent-elles un champ suffisant pour qu’on puisse estimer disposer d’une représentation raisonnablement fiable de l’économie ?

C’est lorsqu’on pose ce genre de question que les problèmes commencent. Les grands modèles de prévision en vigueur dans des institutions comme le FMI ou la Commission avaient « oublié » de modéliser le secteur financier, et par conséquent ses effets possibles sur l’économie réelle — boulette… À supposer même qu’on puisse « passer » sur ce genre de tache aveugle, le reste du modèle, par construction, restitue, dans la structure de ses hypothèses, les partis pris de ses concepteurs. Il se trouve que ces partis pris ont tous tourné dans la même direction depuis deux décennies environ, la direction néoclassique, avec ce qu’on appelle les « modèles d’équilibre général calculable », modèles antikeynésiens4 au possible qui, congénitalement, refuseront de dire qu’il peut y avoir des problèmes de demandes dans l’économie et que les politiques économiques actives peuvent être efficaces… Sous le vernis de la science en majesté ce sont donc parfois de grossiers a priori qui ont la parole, si bien que les modèles ne disent jamais in fine que ce qu’on a décidé de leur faire dire. Et c’est par ce genre de procédé que les économistes, après avoir chuchoté à l’oreille des ministres, se propagent dans l’espace public en annonçant les prévisions de la science…

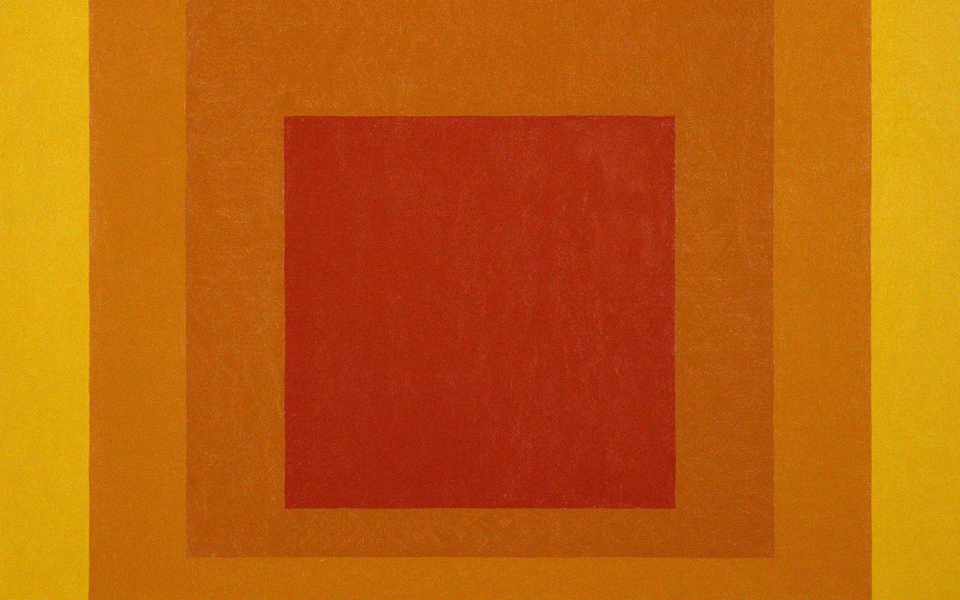

[Josef Albers]

Voilà donc où la chose se complique : la modélisation, qui est en soit un exercice parfaitement légitime quand on en n’outrepasse pas les limites de validité intellectuelle, peut devenir le support d’un effet d’autorité entièrement abusif dans le débat public. Or, la vérité, c’est que les modèles disent « papa maman » sur simple demande. J’ai encore le souvenir des « modèles » qui, au début des années 90, nous prédisaient que l’avènement de la monnaie unique nous vaudrait un supplément de 0,5 % voire 1 % de croissance par an. De ceux qui évaluaient les mirifiques bénéfices de la « knowledge-based economy », comme s’il était bien utile de fatiguer l’économétrie pour dire que l’innovation technique, c’est bien pour la croissance — mais en réalité, comme on sait, il s’agissait de fournir les justifications incontestables de la science pour dire « petits enfants, mangez bien la bonne soupe de l’agenda Lisbonne 2020 si vous voulez grandir ». Voilà maintenant que les « modèles » chiffrent le supplément de revenu par ménage — parce qu’il faut bien que ça parle au téléspectateur du JT de TF1 — qui résulterait de l’adoption du TTIP. Récemment encore on a pu lire que la proposition émise par Syriza de relever le taux d’imposition des sociétés de 26 % à 29 % ferait passer le taux de chômage à 30 % ! Il fallait bien qu’il y ait quelque part un crétin muni d’un modèle sur lequel s’appuyer pour oser propager une ânerie pareille. On est là très au-delà de toutes les limites répertoriées de l’escroquerie intellectuelle. Dans un monde parfait, il faudrait pouvoir se présenter dans l’espace public en exposant les résultats de ses modélisations en ajoutant aussitôt : « Ça vaut ce que ça vaut, c’est-à-dire que ça ne vaut pas rien mais que vous ne pouvez pas non plus prendre au pied de la lettre tout ce que ça dit. » Or le monde n’est pas parfait puisque chacun fait feu de tout bois pour pousser sa petite idée et qu’au demeurant quiconque arriverait avec un message bien tempéré de cette sorte serait tout à fait certain de ne recevoir aucune attention.

Dans les discussions qu’on peut avoir avec monsieur ou madame Tout le monde, la préoccupation qui revient constamment est celle des conséquences pratiques de la sortie de l’euro, ainsi que les mesures à prendre pour le gouvernement qui entreprendrait, entend-t-on, « ce saut dans l’inconnu ». L’économiste ne devra-t-il pas répondre, au moment de ce choix démocratique, devant le politique quant aux écueils techniques à affronter ?

« C’est bien là d’ailleurs la force principale de l’état des choses : la peur de l’inconnu. On préférera un désastre connu et certain au salut possible d’une tentative dans l’inconnu. »

C’est une question de responsabilité élémentaire. Il n’y aurait pas pire service rendu au débat démocratique que de présenter la sortie de l’euro comme une martingale macroéconomique, la stratégie gagnante à coup sûr — bref à la manière dont les économistes libéraux, et tous leurs supplétifs journalistiques ont, eux, vendu l’agenda de la mondialisation, de la déréglementation généralisée, de la concurrence non distordue, et de la monnaie unique… Il est utile que vous posiez cette question dans la foulée de la précédente car en réalité il n’est à la portée de nul modèle de prévoir précisément ce que seront les réactions à un choc si considérable. Bousculés dans leurs habitudes, les comportements peuvent connaître des déplacements de grande ampleur, et certains de ces déplacements demeureront tout à fait imprévisibles. Ceci d’autant plus qu’il n’y a rien comme des comportements économiques purs : ceux-ci sont toujours mêlés à des passions extra-économiques, politiques notamment, qui peuvent les envoyer dans une direction ou dans une autre. On peut tenir pour sûr qu’une sortie de la Grèce de l’euro serait au début un fameux rodéo : problèmes logistiques de la conversion monétaire, fuite des dépôts à endiguer au plus vite par le contrôle des capitaux, baisse probable de la croissance du fait de la désorganisation générale, donc réapparition d’un déficit à couvrir alors que toute possibilité de financement externe (institutions européennes ou marchés financiers) a disparu, inflation importée à la suite de la dévaluation, etc.

Comme l’ont prouvé des expériences similaires, celle par exemple de l’Argentine ou de l’Islande, les dix-huit premiers mois seraient rudes… Mais on sait aussi ce qu’on récupère : disparition du fardeau de la dette (puisqu’il va sans dire que quitter l’euro sans faire largement défaut serait un coup pour rien), rapatriement (enfin) de la banque centrale dans le périmètre des institutions démocratiques ordinaires, possibilité (à utiliser avec discernement) d’un financement monétaire du déficit transitionnel, définanciarisation de l’économie et neutralisation de la pollution spéculative par le contrôle des capitaux, refonte radicale des structures bancaires, amélioration de la compétitivité par la dévaluation, bref restauration générale de la souveraineté de la politique économique. La modélisation aide certainement à ordonner ces effets contradictoires et à en dégager les résultantes temporelles. Mais dans leur mesure, qui est très incomplète. C’est donc par des formes de raisonnement plus qualitatives qu’il faut tenter de se faire une idée pas trop imprécise, également en s’appuyant sur les expériences antérieures. Mais en sachant qu’il restera une part d’incertitude irréductible.

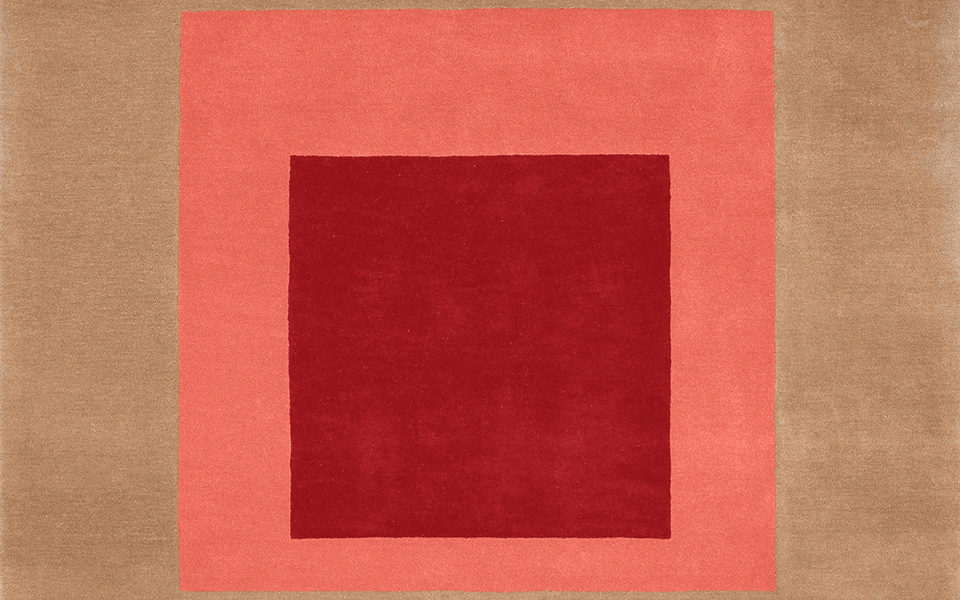

[Josef Albers]

C’est bien là d’ailleurs la force principale de l’état des choses : la peur de l’inconnu. On préférera un désastre connu et certain au salut possible d’une tentative dans l’inconnu. Voyez la force de ce mécanisme en Grèce. Car ce que donne la potion européenne, pour le coup maintenant on le sait de connaissance expérimentale : 25 % d’effondrement du PIB, 25 % de taux de chômage, 22 % de réduction du revenu moyen ! Ce sont des fluctuations économiques géantes, comme l’Histoire en montre très peu, un désastre appelé à rester dans les annales. Eh bien ça n’est pas encore suffisant pour balayer toute hésitation et convaincre les Grecs d’essayer quelque chose d’autre — et l’on serait presque tenté de dire, à ce stade, n’importe quoi d’autre ! Il y a là un mécanisme passionnel collectif d’une extraordinaire puissance dont il faut comprendre les rouages et surtout la manière de le déjouer.

La gauche redoute la récupération nationaliste de votre projet car elle sait qu’un concurrent joue également sur la dimension politique de la sortie de l’euro : le Front national. Ses dirigeants ne cessent d’appeler à un « retour du peuple souverain ». Comment distinguer ces deux messages alors qu’ils se revendiquent des mêmes signifiants : « souveraineté », « nation », « communauté nationale », « indépendance » à l’égard des marchés financiers… ?

« Le FN est devenu le providentiel repoussoir, le monstre certifié au compte duquel renvoyer tout projet de rupture, quel qu’il soit, pour mieux conserver l’ordre des choses. »

Il y a quelque chose d’extraordinaire dans ce renvoi systématique de la sortie de l’euro au Front national, en tout cas de la part d’une certaine fraction de la gauche, qui se trouve ici — s’en rend-elle compte ? — joindre sa voix au massif eurolibéral, agglomérat où l’on trouve les jumeaux UMP-PS, les économistes de service, et tout ce que les médias comptent de chiens de garde, expression décidément d’une inaltérable actualité. Tous ces gens qui font mine de pousser des cris horrifiés dès qu’il est question du FN le regardent en réalité comme une bénédiction, l’équivalent fonctionnel de la Corée du Nord quand il faut arguer que la mondialisation n’a pas d’alternative — sauf celle-là (« C’est ça que vous voulez ? »). Le FN est devenu le providentiel repoussoir, le monstre certifié au compte duquel renvoyer tout projet de rupture, quel qu’il soit, pour mieux conserver l’ordre des choses — comme en témoigne par exemple l’assimilation, devenue systématique, du programme du Front de gauche à celui du Front national. La vérité du champ politique actuel, c’est que ce que j’appelle le massif eurolibéral et le FN sont maintenant unis par un inavouable rapport de symbiose fonctionnelle. Chacun rend service à l’autre, et compte continuer de prospérer aux frais de l’autre, le FN en reproduisant sa singularité, le bloc eurolibéral en s’aidant des ténèbres fascistes pour écarter toute alternative. Tout ceci peut durer encore un moment…

Mais le comble est ailleurs. Il est d’abord dans le fait que la (vraie) gauche européiste (appelons ainsi celle qui poursuit le rêve de transformer les institutions de l’eurozone) a sous les yeux le spectacle de la Grèce, c’est-à-dire de la seule expérience politique progressiste où la sortie de l’euro est réellement à l’ordre du jour, très explicitement pour presque la moitié de Syriza. Il va falloir fatiguer la dialectique pour lui faire dire que ces gens sont des fascistes ou des nationalistes xénophobes. Le reste du pire est à trouver dans une anticipation. Je prends en effet le pari que, le FN arriverait-il au pouvoir, il ne ferait pas la sortie de l’euro. Il ne la ferait pas parce que le grand capital, qui viendra à sa rencontre dès lors que la perspective de sa victoire électorale prendra corps — il y viendra parce que le capital ne se connaît aucun ennemi à droite et que de longue date il s’est montré prêt à pactiser avec tout ce qu’il y a à droite — le grand capital, donc, pour sécuriser ses intérêts principaux, passera avec le FN une transaction dont les termes seront les suivants : du financement électoral et une collaboration politique (éventuellement accompagnée d’une transfusion de cadres et d’experts) contre l’engagement de ne pas toucher à l’euro… dont le capital sait parfaitement qu’il est une machine à discipliner le salariat d’une incomparable puissance. Et voilà la cruelle ironie : la gauche pharisienne, tout en postures (heureusement elle ne recouvre pas toute la gauche alter-européiste), contribue à nourrir l’assimilation au FN de la sortie de l’euro… que le FN ne fera pas. Double peine et triples buses.

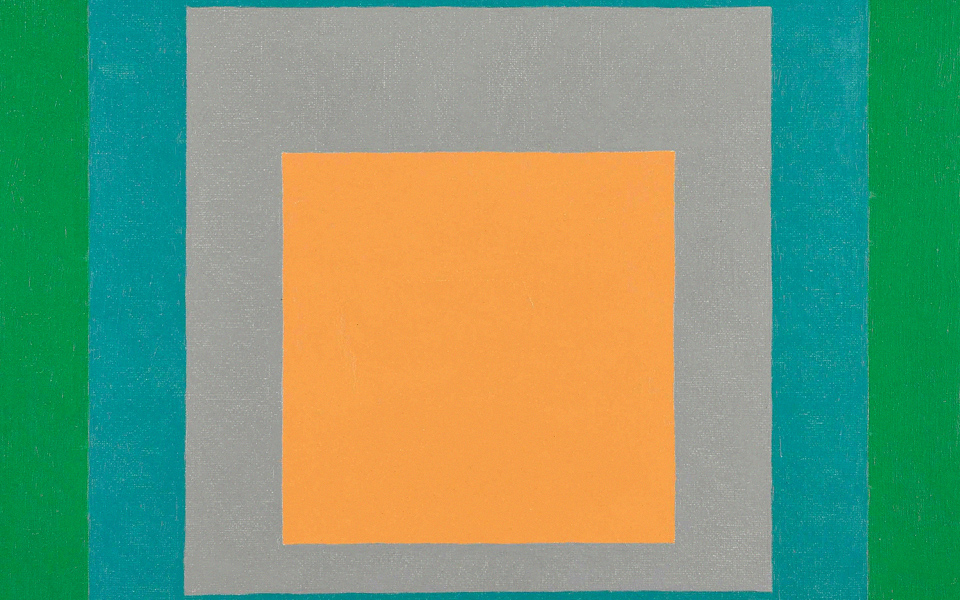

[Josef Albers]

Il reste la stratégie de pillage idéologique généralisé mise en œuvre par le FN, extrêmement habile, mais normalement résistible. La gauche qui redoute la récupération nationaliste est tout de même de la dernière inconséquence. Non pas qu’il n’y ait pas menace de récupération — il y a, c’est une évidence ! Incidemment, et pour notre malheur, il est possible qu’il faille y voir une indication de la dynamique ascendante qui porte actuellement le FN, et dont l’un des symptômes précisément est qu’il peut faire ventre de tout, et se livrer aux récupérations à la fois les plus éhontées et les plus contradictoires : tout lui profite, et malheureusement c’est le signe d’un organisme qui se porte bien. Evidemment tout ne lui profiterait pas aussi bien s’il y avait en face des gens pour dire le bric-à-brac idéologique qui est en train de se constituer ainsi, et surtout pour résister au dépouillement. Mais la gauche-qui-redoute-la-récupération a tiré de la récupération cette conclusion d’une étrange logique que ce sur quoi le FN met la main, il faut aussitôt le lui abandonner. Il est bien certain qu’à ce compte-là, elle finira dans le plus grand dénuement… Faudra-t-il abandonner la critique de la finance parce que le FN s’y met (comme on sait la critique d’extrême droite de la finance n’est pas exactement une nouveauté historique) ? Faudra-t-il cesser de parler de luttes des classes parce que Marine Le Pen en a dit les mots pendant sa campagne de 2012 ? J’aimerais bien avoir l’avis de la gauche-qui-redoute-etc. sur ces sujets.

« Il est d’une singulière aberration de s’être laissé ravir sans mot dire le thème de la souveraineté qui n’est ni plus ni moins que le legs historique de la Révolution française. »

Il est en tout cas d’une singulière aberration de s’être laissé ravir sans mot dire le thème de la souveraineté qui n’est ni plus ni moins que le legs historique de la Révolution française. On trouve dans le célèbre livre de Rougerie sur la Commune de nombreuses mentions de 1789, qui était une référence très vivace dans l’esprit des communards. Au prix de maintes précautions pour avancer un rapprochement qui lui semble problématique, mais auquel il cède finalement, entre l’esprit de la Commune et l’anarchisme sans-culotte, Rougerie rappelle ce mot du girondin Vergniaud qui se plaignait de « l’abus que les anarchistes font du mot souveraineté ». Allez expliquer aux anarchistes d’aujourd’hui qu’ils sont en réalité des souverainistes… Et pourtant, au sens exact du concept, c’est bien ce qu’ils sont ! Si la souveraineté est adéquatement comprise comme l’effort d’un collectif de se rendre maître de son destin, elle n’est pas autre chose qu’un principe de démocratie radicale et d’auto-gouvernement — et l’on se demande comment la gauche-qui-craint peut être assez folle pour abandonner sans lutter un joyau pareil aux fascistes !

La souveraineté est du coup un terme incomplet si on ne lui donne pas ses qualifications subséquentes. Si c’est pour l’entendre seulement comme pleine disposition des leviers de l’action étatique-gouvernementale, il est bien certain que ça nous fait un souverainisme de droite : que le bon peuple se contente de regarder ses guides manier les leviers pour lui. Mais cette définition tronquée-là ne saurait épuiser le concept de souveraineté, dont la signification complète — de gauche — articule immédiatement la disposition technique des instruments du gouvernement au pouvoir d’auto-détermination du peuple. On pourrait dire la même chose à propos de la nation — c’est-à-dire de la circonscription de ce qu’on appelle « peuple ». Qu’il y ait une nation de droite, qui l’ignore ? : elle s’accroche aux mythes de l’identité éternelle, et repose sur une conception substantielle de l’appartenance — forcément fausse puisqu’il n’est pas un « Français de souche » qui ne soit généalogiquement issu d’arrivants, et forcément excluante puisque, par construction, elle regarde de travers tous ceux qui ne sont pas dépositaires de « la substance ». Mais qu’il y ait une nation de gauche, qui pourrait l’oublier ? D’un legs bazardé l’autre donc ? Car la Révolution de 1789 ne nous a pas donné que la souveraineté, mais également la nation conçue non comme appartenance de toujours, mais comme forme de vie, définie par l’accord donné à des principes politiques, proposition génériquement adressée à tous, donc sans acception de « substance », c’est-à-dire d’origine — la nation de Robespierre quoi. Il est bien certain que si la gauche se met à avoir honte de ça, on n’est pas très bien parti.

[Josef Albers]

En vérité derrière cette sorte de panique idéologique qui s’empare de la gauche (la vraie) dès que sont prononcés les mots de nation et de souveraineté, il y a une abyssale carence intellectuelle, une incapacité, peut-être même un refus, de penser très généralement la morphologie politique des regroupements humains, et surtout de penser qu’il sont voués à se former comme des ensembles finis distincts — comme dit Rousseau, « il est certain que le genre humain n’offre à l’esprit qu’une idée purement collective qui ne suppose aucune union réelle entre les individus qui la constituent ». L’idée de « communs » est sans doute très intéressante, mais elle est d’application locale, et ne dispense pas de poser, au niveau macroscopique, la question de savoir quelle forme politique positive pourrait bien prendre le monde post-national, sachant que, hors de l’humanité unifiée, nous aurons encore affaire à sa fragmentation en ensembles distincts ? Si l’on envisage le concept à un niveau suffisant de généralité, ces ensembles n’auront-ils pas encore un caractère national ? Comme l’Europe d’ailleurs — si elle venait à se constituer politiquement —, car on ne sache pas qu’un État fédéral perde pour autant le caractère statonational : par exemple, unissant la Prusse, la Bavière, la Rhénanie, etc., on ne se souvient pas que l’Allemagne ait opéré quelque dépassement du principe de l’État-nation (on se souvient même plutôt du contraire). Ceci ne veut certainement pas dire que ce principe soit indépassable : de formation récente, il est appelé à passer, comme toute chose dans l’histoire. Au moins faut-il en voir la résistance à court terme. Ce sont toutes ces questions qui font l’objet d’un déni systématique. Et comme le mépris de toute analyse, accompagné par la dénonciation-réflexe du national comme nationalisme, est une occupation aussi intellectuellement peu coûteuse que symboliquement rémunératrice, en bonne rationalité elle devrait connaître encore un large succès.

On sait que l’internationalisme est un des mots d’ordre du camp révolutionnaire — et on vous reproche parfois de ne pas l’être. Comment une configuration politique qui verrait un retour aux monnaies nationales et de probables mesures protectionnistes (contrôle des changes et des capitaux, taxes tarifaires) nous permettent de penser l’internationalisme ?

« Je prétends que la plupart de ceux qui se réclament de l’internationalisme ne savent pas ce qu’ils disent. »

Je prétends que la plupart de ceux qui se réclament de l’internationalisme ne savent pas ce qu’ils disent. Le sauraient-ils, ils auraient commencé par remarquer que le mot même : internationalisme, ou, pour mieux écrire, inter-nationalisme, désigne l’exact contraire de ce qu’ils croient dire : à savoir qu’il se passe quelque chose entre les nations… Ergo qu’il y a des nations. Si c’est ça l’internationalisme, pour ma part, j’achète à fond. Ce que j’appelle l’internationalisme réel, par opposition à l’internationalisme imaginaire, considère : 1) qu’on n’a pas encore trouvé comment instituer des communautés politiques, c’est-à-dire donner une réalisation au principe de souveraineté, autrement que sur des espaces finis ; 2) que la nation présente n’est pas le fin mot de l’Histoire ; mais 3) qu’il faut sans doute compter encore un moment avec elle ; et 4) que dans l’intervalle, un internationalisme réel, d’ailleurs conforme à sa dénomination même, consiste en le nouage des solidarités les plus étroites possibles entre les luttes nationales.

Il est certain que tout ou presque est à repenser dans les pratiques de la nation : sa manière de se rapporter à son histoire, de se purger de ses fabrications mythologiques-substantialistes, de traiter l’étranger quand il est sur notre sol, de l’admettre dans la nationalité quand il veut s’installer, etc. Mais l’erreur de l’« internationalisme » consiste à passer de tous ces indéniables manquements à rattraper à l’oubli de ce que la vie politique même suppose la clôture sur quelque ressort fini. Ce qui est à penser, ce sont les modalités de cette clôture, clôture nécessairement poreuse, et même ouverte, puisque comme les corps humains, les corps politiques ont une existence relationnelle — il y va de l’augmentation de leurs propres puissances. Il reste à savoir avec quoi « faire relation ». « Avec n’importe quoi » semble dire implicitement un certain altermondialisme pour qui la circulation des marchandises et des capitaux étant internationale, elle est bonne en soi, et tout projet d’y mettre des limites emporte le risque de la « régression nationaliste ». Je considère que dans la polémique intellectuelle et politique on devrait s’interdire de recourir à des syntagmes comme « faire le jeu de » et « idiots utiles », mais franchement, il y a des fois, il faut prendre sur soi. Or non seulement le champ des « matières à relation » est largement ouvert, mais tout ne s’y vaut pas, et l’on peut (doit) y faire notre tri : en décourager certaines, en pousser d’autres autant que nous le pouvons. Conteneurs et capitaux, non merci, en tout cas au-delà d’un certain point. Étudiants, touristes, chercheurs, artistes, œuvres, traductions, historiographies, etc., sans la moindre restriction car, de cela, nous n’aurons jamais assez.

[Josef Albers]

Mais on peut aussi ramener la discussion de l’internationalisme réel dans un registre un peu plus prosaïque. Par exemple, en quoi ne pas avoir de monnaie unique interdit-il de développer les coopérations technologiques et industrielles ? Je ne sache pas que nous étions déjà dans les félicités de l’euro quand ont été lancés Airbus ou Ariane. Un projet comme Galileo n’appelle pas la monnaie unique. Tout au contraire, il atteste la possibilité de la coopération européenne indépendamment. On se demande bien ce qui retient d’explorer plus intensivement ces voies. Il est vrai, et j’en ai encore fait l’expérience récemment, qu’il se trouve des individus suffisamment malhonnêtes, ou suffisamment bêtes, allez savoir, pour expliquer qu’avec la fin de l’euro, les gens ne pourraient plus voyager comme ils veulent en Europe… D’un point de vue révolutionnaire maintenant — puisqu’on ne peut pas dire que Airbus et Ariane en soient de parfaites illustrations… —, l’internationalisme réel c’est la solidarité des luttes révolutionnaires nationales. L’internationalisme, c’est de reconnaître nos luttes dans les luttes des autres, de leur apporter l’aide que nous pouvons en voyant qu’elles nous concernent, mais en sachant que ces luttes des autres sont leur affaire en première instance et que, sauf à se raconter des histoires de Brigades internationales, ce sont eux qui les mèneront principalement. Ce qui se passe en Grèce est très vivement notre affaire. Mais ce sont les Grecs qui sont le soir à Syntagma, pas nous. Et si nous manifestons, écrivons, pétitionnons à Paris, la table grecque ne tombera que si elle renversée par les Grecs. Ça ne veut pas dire que nous n’avons rien à faire : à part aider comme nous pouvons (faiblement sans doute), nous avons à nous inspirer et à émuler. L’internationalisme réel, c’est l’organisation de la contagion.

Vous pointez le rôle des affects qui structurent les communautés politiques : les sentiments d’appartenance nationaux, bien qu’historiquement construits, semblent pour le moment insolubles dans une improbable identité européenne. La monnaie ne participe-t-elle de ces dispositifs « soft » (en opposition à la guerre, à l’imposition d’une langue hégémonique, aux changements des frontières) pour former des communautés politiques unifiées ?

« Ce qui se passe en Grèce est très vivement notre affaire. Mais ce sont les Grecs qui sont le soir à Syntagma. Et si nous manifestons, écrivons, pétitionnons à Paris, la table grecque ne tombera que si elle renversée par les Grecs. »

C’était le calcul européen ! Qui restera dans l’histoire par l’ampleur extravagante de son erreur. Une erreur dont les déclinaisons parcourent en fait un large spectre. A une extrémité, certains se sont en effet carrément laissés aller à croire que la monnaie unique pouvait produire par soi, et entre autres mirifiques bienfaits, un sentiment communautaire européen. Rendez-vous compte : pouvoir passer la frontière à Vintimille et aller manger sa caprese sans faire de change ! Il était avéré par-là que l’Europe politique était réalisée, ou très en voie de l’être — le pire est que je ne plaisante même pas : jusqu’à il y a peu encore on entendait des demi-débiles donner pour tout argument contre la fin de l’euro qu’il faudrait revenir sur ce gigantesque progrès, et que les peuples en seraient terriblement affectés.

Tous les promoteurs de l’euro cependant n’ont pas atteint ces abysses. Conformément à la « théorie » délorienne — dans ces cercles-là on se gargarise rapidement avec le mot de « théorie » — dite « fonctionnaliste », ou du déséquilibre créateur, certains se sont rendu compte que la construction monétaire européenne était incomplète et, partant, déséquilibrée. Déséquilibrée précisément par manque d’une communauté politique d’adossement. Mais, d’une illusion à l’autre, eux ont cru possible de reproduire à ce stade le mécanisme qui avait soutenu jusqu’ici le progrès institutionnel européen, chaque incomplétude et chaque déséquilibre « appelant » le pas suivant, le pas de son rattrapage. Il en irait donc identiquement avec la monnaie : la communauté politique lui manquant — cela, en coulisse, on voulait bien le reconnaître —, il s’ensuivrait un déséquilibre de plus, qui « appellerait » mécaniquement son propre comblement — et la communauté politique surgirait nécessairement : puisqu’elle était « fonctionnellement » requise. Misère de la pensée fonctionnaliste… Là-dessus, une malheureuse ironie historique veut que l’Europe arrive à l’orée de la construction politique au moment où la scène se trouve occupée par une génération d’hommes politiques n’entendant rien à la politique : une génération de comptables qui n’a pas la moindre idée de ce qu’est vraiment la politique, en sa part de passions, de violence et de tragique. Il en a résulté la plus accablante série de contresens politiques, depuis la négation de la souveraineté jusqu’à la méconnaissance profonde des conditions de possibilités d’une communauté politique.

[Josef Albers]

Pour ma part, d’ailleurs, et pour retourner aux termes de votre question, je ne crois pas du tout que les affects nationaux actuels soient indépassables et définitivement rétifs à entrer, en se conservant pour partie sans doute, dans une entité plus grande. Mais je dis, d’une part, qu’il ne s’agira là que de produire un nouvel affect commun de type « national », simplement d’échelle étendue. Et je dis d’autre part que cette extension, si elle est concevable en principe, n’a rien d’évident, encore moins de nécessaire. Contrairement à ce que répètent les scies culturalistes-essentialistes, les nations ne sont pas surgies de la terre : elles ont souvent été le produit d’un intense constructivisme politique, un constructivisme d’État, d’ailleurs extrêmement violent, car c’est autoritairement qu’ont été réduites les hétérogénéités appelées à être tenues dans l’unité statonationale. Il va sans dire que la violence de ces procédés d’unification n’est plus une « ressource » disponible, et qu’un constructivisme politique européen serait prié de trouver d’autres voies. Ce qui veut peut-être dire aussi qu’il ne pourrait pas tout à lui seul, et devrait aussi compter avec la formation endogène d’une dynamique affective européenne… si elle se produit. J’ai tendance à penser que certains éléments en sont déjà formés : il y a certainement beaucoup de personnes en Europe pour qui « européen » veut dire « quelque chose ». Au point de rendre possible une authentique communauté politique européenne ? Rien n’est moins sûr.

« L’idéal économique du FN consiste en une sorte de néo-corporatisme vaguement reaganisé, à destination du petit patron

maître chez lui. C’est peu dire que le capitalisme trouverait difficilement meilleur soutien. »

C’est que je ne crois pas que ce début d’affect commun européen fasse encore le poids contre les affects communs nationaux. Or c’est un prérequis impératif de ce qu’on pourrait appeler l’économie générale des affects politiques : les sous-affects communs des parties doivent être dominés par l’affect commun du tout, sauf à prendre le risque d’une sécession en cas de désaccord grave. N’est-ce pas exactement vers ce point critique que se dirige la Grèce, mais aussi, en sens inverse, et sans que personne ne veuille le voir, l’Allemagne ! Et puis la Finlande. Et le Royaume-Uni. Il faut par ailleurs être très ignorant des forces réelles de la politique pour imaginer la construction des communautés politiques soluble dans le formalisme juridique, se raconter qu’on va « faire l’Europe politique » en plantant quelque part un « Parlement de l’euro » sans même avoir réfléchi à ses conditions (passionnelles) de possibilité, ou en se berçant, comme Jürgen Habermas, des illusions du « patriotisme constitutionnel », c’est-à-dire en croyant qu’un texte constitutionnel est par soi une source d’attachements passionnels (ce qui est tout autre chose que le cas des États-Unis où en effet la Constitution peut faire l’objet d’un investissement affectif, mais ceci simplement parce qu’elle baigne déjà dans un riche milieu d’affects communs préconstitués) — et les pouvoirs d’auto-enchantement de l’intellectualisme sont décidément sans limite…

Emmanuel Todd considère que sortir de l’euro entraînerait inéluctablement une « révolution sociale ». Ne faut-il pas plutôt penser la sortie de l’euro comme une base minimale nécessaire — mais non suffisante — pour un projet d’émancipation collectif ?

S’il a vraiment dit ça, ça me semble en effet une prophétie assez hasardeuse. Malheureusement il y a plein de voies de sortie hors de l’euro, et elles sont très inégalement désirables. Il était question du FN tout à l’heure, et on ne saurait trouver meilleur exemple d’une sortie de l’euro — s’il la faisait, ce que je ne crois pas — qui n’entraînerait aucune révolution sociale. L’idéal économique du FN consiste en une sorte de néo-corporatisme vaguement reaganisé, à destination du petit patron « maître chez lui ». C’est peu dire que le capitalisme trouverait difficilement meilleur soutien, ceci précisément parce que la grande réconciliation fusionnelle dans l’« identité nationale » n’a pas d’autre vocation que de faire disparaître toute conflictualité sociale, décrétée inutilement perturbatrice. L’histoire a‑t-elle jamais montré un seul régime d’extrême-droite qui se soit mal entendu avec le capitalisme ?

[Josef Albers]

Par ailleurs, contre l’objection, récurrente et grosse comme un camion, du Royaume-Uni — il est hors de l’euro mais il n’en connait pas moins l’austérité —, je me suis esquinté à expliquer dans La Malfaçon qu’en plaidant pour la sortie je ne faisais que dessiner ce que j’ai appelé le « programme des conditions nécessaires ». La sortie de l’euro rend tout possible… mais n’entraîne rien par soi — condition nécessaire, condition suffisante : normalement ce sont des choses élémentaires de la logique, mais visiblement pas élémentaires pour tout le monde. En tout cas, sortir de l’euro pour sortir de l’euro, ça n’a pas grand intérêt. Ça nous fait dévaluer et regagner à terme de la compétitivité donc de la croissance, mais c’est tout. Il faut sortir de l’euro pour faire quelque chose — mais un quelque chose qui ne se fait pas tout seul, et ne vient pas tout seul avec la monnaie nationale. D’un point de vue de gauche, ce « quelque chose » a à voir avec la transformation radicale du modèle de politique économique mais aussi, et plus largement encore, des structures de la banque-finance, à savoir : déprivatiser les banques et réorganiser le financement de l’économie, tout spécialement celui du budget, hors des marchés financiers.

« Il faut sortir de l’euro pour faire quelque chose — mais un quelque chose qui ne se fait pas tout seul, et ne vient pas tout seul avec la monnaie nationale. »

On me dira que ce « quelque chose » qui donnerait son sens — progressiste — à la sortie de l’euro n’étant pas donné avec la sortie de l’euro, il appellerait tout autant la construction d’un rapport de force pour s’imposer contre l’hégémonie néolibérale dont les implantations nationales sont tout aussi puissantes. Merci bien, cette idée-là ne m’avait pas totalement échappé. Mais enfin, là encore il s’agirait de convoquer quelques notions de logique élémentaire : si la construction de ce rapport de force est déjà aléatoire au niveau d’une seule nation, que penser de sa probabilité d’occurrence simultanée dans une majorité de pays européens ?! L’arrivée de Syriza au pouvoir en Grèce a été une sorte de miracle, et il faudrait attendre que le miracle ait le bon goût de se reproduire dans un nombre significatif d’autres pays ? J’ai toujours trouvé étonnant cet argument qui consiste, constatant notre difficulté politique au niveau national, à nous proposer de la « résoudre » en la démultipliant au niveau international, soit en gros : comme nous n’arrivons pas à sauter cinq mètres, proposons-nous donc d’en sauter quinze…

Nous avons récemment traduit une interview de Pablo Iglesias, secrétaire général de Podemos, donnée à la New Left Review. Il y déclarait : « Seule une stratégie au niveau européen qui pourrait créer des contradictions chez l’adversaire, surtout chez les forces social-démocrate, pourrait ouvrir la possibilité d’un paradigme réellement alternatif aux politiques d’austérité. » Que cela vous inspire-t-il ?

C’est un superbe échantillon de langue de bois, bien fait pour habiller la démission. Il est certain que tant qu’on en reste à la psalmodie du « rapport de force au niveau européen » on est dégagé de toute responsabilité à domicile par une sorte de justification « stratégique » de la passivité — qu’il est doux de ne rien faire : attention, ce n’est pas qu’on ne voudrait pas, c’est qu’on attend les autres… Prenons les choses dans l’ordre : il faut habiter le monde des songes ou bien avoir la mauvaise foi chevillée au corps pour continuer de soutenir qu’on va « changer la BCE » pour la rendre progressiste, aimable aux gouvernements, préoccupée de financer la transition écologique, et je ne sais quoi d’autre encore. Avec évidemment la bénédiction d’Angela Merkel, ou de n’importe quel chancelier allemand d’ailleurs, qui les yeux mouillés de larmes s’excusera d’être restée si longtemps dans l’erreur. J’y ai déjà fait allusion en répondant à votre première question mais il faut le redire tant c’est là une tache aveugle de la pensée européiste aussi bien qu’alter-européiste : cette construction faite à la mesure de l’Allemagne sera abandonnée par l’Allemagne du moment où les principes que cette dernière y a infusés connaîtraient la moindre entorse significative. L’Allemagne n’était pas fondamentalement demandeuse de la construction monétaire européenne.

[Josef Albers]

Elle n’y est entrée qu’avec de lourdes réserves, surmontées seulement par le transport à l’identique de ses propres institutions monétaires. Il faut vraiment être sous substance pour l’imaginer valider la moindre transformation sérieuse de la BCE. C’est-à-dire demeurer dans une eurozone au sein de laquelle, par hypothèse, elle serait devenue minoritaire sur cette question. Évidemment elle partirait. Probablement pas seule d’ailleurs. En tout cas ce serait la fin de l’euro tel qu’on l’a connu, dont serait alors souligné le paradoxe qui frappe d’objection radicale tout projet alter-européiste : c’est au moment où il serait le plus près de réussir qu’il détruirait l’objet qu’il a le désir de transformer. Il y a la BCE, et puis il y a Podemos. J’ai déjà expérimenté en janvier dernier à propos de Syriza ce qu’il en coûte de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas le désir d’entendre, et même ce qu’ils ont le désir de ne pas entendre — l’attentat analytique aux espérances aveugles est rarement accueilli avec des fleurs. Il va pourtant falloir se faire à l’idée que les deux raisons d’espérer que la gauche critique s’est trouvées début 2015 sont défaillantes, et Podemos plus encore que Syriza — car j’ai tendance à penser que l’histoire de Syriza avec la sortie de l’euro n’est pas terminée. Celle de Podemos en revanche l’est, et pour une raison très simple : c’est qu’elle ne commencera même pas. Mais il faudrait beaucoup de temps — c’est un sujet en soi — pour faire l’analyse de Podemos, de ses leaders et de sa stratégie, dont il est clair que son obsession directrice — la victoire électorale — est en train de la coloniser entièrement, et qu’elle contaminera tout, c’est-à-dire qu’elle déterminera tous les renoncements, en fait engagés avant même l’arrivée au pouvoir. De ce point de vue l’épisode grec, et surtout l’accord honteux de l’Eurogroupe du 12 juillet, a été un révélateur d’une terrible cruauté.

« Podemos no puede, voilà la réalité. Je reconnais qu’il y a là de quoi couper un peu les pattes… Mais on a toujours avantage à regarder les choses en face. »

Dans une vidéo postée le 31 juillet sur le site du quotidien La Republica, Iglesias y déclare : « Si Podemos gagne, nous ne ferons pas beaucoup plus que ce qu’a fait la Grèce. » Pour qui sait lire, les choses devraient être assez claires. Si elles ne l’étaient pas suffisamment, on recommande la suite : « Ce qu’a fait le gouvernement grec est malheureusement l’unique chose qu’il pouvait faire […] Nous ne pouvons pas faire de grandes choses : une réforme fiscale, nous battre pour la déprivatisation de la santé, pour une éducation publique, nous ne pouvons pas faire beaucoup plus ». Voilà donc un mouvement qui se nomme lui-même Podemos (« Nous pouvons ») mais qui est surtout occupé de faire savoir, peut-être au cas où on le prendrait au sérieux par son nom même, que « No podemos (hacer grandes cosas) » (« Nous ne pouvons pas faire de grandes choses »), « No podemos hacer mucho más » (« Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus ») ou « Lo único que podía hacer… » (« la seule chose qu’il pouvait faire… »). Et Podemos qui s’érige par son nom comme pouvoir-faire nous informe dès aujourd’hui qu’il ne peut rien faire. Podemos no puede, voilà la réalité. Je reconnais qu’il y a là de quoi couper un peu les pattes… Mais on a toujours avantage à regarder les choses en face, et les illusions sont moins coûteuses lorsqu’elles sont abandonnées de bonne heure.

Pour finir, une question de stratégie politique. Vous êtes un intellectuel engagé et connaissez l’importance des dispositifs de transmission des contenus critiques. Ceux, classiques, de la gauche radicale (conférences, livres, revues, réunions publiques, blogosphère) suffisent-ils pour atteindre et convaincre une majorité sociale ? En d’autres termes, quelle doit être la stratégie de la gauche pour plaider en faveur de la sortie de l’euro contre les médias dominants qui y sont hostiles ?

Même au fond des illusions perdues il y a parfois un reste de vérité à rescaper : s’il y avait une seule chose à retenir (il y en a plusieurs) de l’expérience Podemos, ce serait la construction de son propre média. Il nous faut notre média. Certes nous en avons, mais de petites tailles, et éparpillés bien comme il faut, conformément sans doute à la compulsion scissiparitaire de la gauche radicale. Pourtant l’espace à occuper est immense, et la demande réelle. Car la nullité foncière des médias dominants, et surtout leur collaboration quasi-organique, consciente ou inconsciente, à l’ordre néolibéral sont telles qu’ils se rendent odieux. À ceci près qu’ici c’est l’offre qui fait sa loi. Maintenant il ne faut pas se raconter des histoires : nous sommes minoritaires et nous devons faire avec notre condition de minoritaires. Ce qui signifie que le grand aggiornamento est moins en notre pouvoir qu’il ne viendra du spectacle incontestable de l’infamie eurolibérale et de son échec patent — condition, là encore, nécessaire, et certainement pas suffisante : comme on s’en souvient le cataclysme, pourtant spectaculaire !, de la finance en 2007–2008 n’a entraîné rien d’autre que quelques bonnes paroles, et aucun changement réel. Cependant l’ignoble fait son travail de sape : je pense que l’épisode grec de cet été a produit une secousse profonde dans l’opinion.

[Josef Albers]

Et pourtant — j’en reviens là à la mesure exacte de notre pouvoir en tant que minoritaires —, il faut bien voir à quel point la bascule, en définitive, dépend peu de nous. Il faudrait ici développer un « modèle » plus général des renversements d’opinion qui, en tout cas dans les processus politiques à froid — les processus insurrectionnels ou révolutionnaires, c’est autre chose — procèdent le plus souvent par la conversion de quelques insiders notoires, plus malins que les autres, qui réalisent que la position de défense de l’ordre social qui était la leur jusqu’ici, n’est plus tenable, et qu’il est temps de faire mouvement. On a ainsi observé quelques cas de déplacements récents, et rapides, assez impressionnants. En tout cas, c’est lorsque ces gens-là, réputés « crédibles », alors qu’ils ont gaiement accompagné toute la période précédente sans rien trouver de sérieux à y redire — raison pour laquelle évidemment ils ont été réputés « crédibles » ! — c’est quand ces gens-là, donc, tournent casaque que, de proche en proche, s’initie une série de retournements au cœur du système des prescripteurs d’opinion, et qu’un discours, autrefois radicalement prohibé, fraye ses voies, avec peut-être quelque chance de devenir majoritaire.e

Typiquement, lorsqu’un Piketty, qui pendant quinze ans n’a jamais rien objecté à la construction de l’euro (et plus généralement à la mondialisation), se met à dire que quelque chose déconne dans l’euro, l’effet social est inévitablement supérieur à celui que tous les hétérodoxes insiders réunis pouvaient espérer produire quoique ayant eu raison depuis le commencement. Du fond de sa condition minoritaire, tout ce que la critique radicale peut espérer faire, c’est accumuler des avertissements offerts à la récupération opportuniste de quelques insiders, récupération opportuniste ou sincère d’ailleurs, le premier cas mesurant leur honnêteté intellectuelle, le second leur lucidité d’analyste… Il y a longtemps déjà, c’était juste après l’effondrement des subprimes, où l’on a vu d’un coup sortir du bois des prophètes de la onzième heure, muets du sérail pendant deux décennies de déréglementation mais tout d’un coup réveillés et nous avertissant des immenses dangers de la finance, il y a longtemps, donc, j’avais théorisé ma condition de cocu de l’histoire — la mienne et celle de tous les hétérodoxes qui auront essayé de pisser contre le vent. C’est que bien entendu, il ne faut pas compter sur les néoconvertis pour faire l’aveu public de leurs erreurs passées et rendre compte de leurs conversions présentes — de ce point de vue, on tient avec des gens comme Jeffrey Sachs aux États-Unis ou Daniel Cohen en France des maîtres absolu du retournement furtif, et tous ces gens-là qui ont défendu le pire, ou pudiquement détourné le regard, se font maintenant sans la moindre vergogne les procureurs de la déraison capitaliste, c’est à mourir de rire. Mais c’est ainsi, c’est la loi du monde social, et nous attendons plus que jamais un Balzac, puisqu’il paraît que c’est l’auteur préféré de Piketty, pour nous en peindre le saisissant tableau.

Illustration de bannière : Josef Albers

Photographie de vignette : Cyrille Choupas

- « La voie particulière » désigne un concept historique ramenant à l’hypothétique existence d’un particularisme allemand permettant d’expliquer les spécificités de son histoire, en comparaison avec celle des autres peuples européens.[↩]

- Doctrine née en Allemagne dans les années 1930, selon laquelle l’État doit se garder de toute politique économique discrétionnaire, c’est-à-dire de tentative de stabilisation de l’activité par des inflexions budgétaires ou monétaires volontaires. Le primat doit être donné à des règles, considérées comme « au-delà » du politique et s’appliquant en toutes circonstances. L’autorité publique a pour seule mission de créer un cadre propice au libre fonctionnement du marché grâce à une monnaie stable, des comptes publics à l’équilibre et une régulation de la concurrence.[↩]

- Discipline des « sciences économiques » ayant pour objet la réalisation de modèles économiques à partir de données empiriques afin de faire des prévisions ou de tester des scénarios de politiques économiques.[↩]

- En référence à l’économiste anglais John Maynard Keynes, qui a montré que le fonctionnement spontané des marchés, et de l’économie toute entière, peut conduire à des états de déséquilibres. Selon Keynes, le capitalisme souffre structurellement d’un problème d’insuffisance de la demande et il appartient à l’État de le corriger par des politiques économiques actives.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Yanis Varoufákis : « Que voulons-nous faire de l’Europe ? », septembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Stathis Kouvélakis : « Le “non” n’est pas vaincu, nous continuons », juillet 2015

☰ Lire notre entretien avec Cédric Durand : « Les peuples, contre les bureaucrates et l’ordre européen », juillet 2015

☰ Lire notre traduction de l’entretien de Pablo Iglesias à la New Left Review : « Faire pression sur Syriza, c’est faire pression sur Podemos », mai 2015