Amour & Révolution : le tandem, qui tend au lieu commun, fait pourtant sens ici. Vladimir Maïakovski et Lili Brik se connurent à la veille de la prise du pouvoir des bolcheviks et vécurent une passion longue d’une décennie. Le poète russe se donna la mort avant la grande famine et les purges staliniennes. Le XXe siècle n’a pas seulement enfanté camps et charniers : on lui doit nos plus grands poètes et Maïakovski est sans conteste l’un d’entre eux. Léon Trotsky le décrivit comme un « talent colossal » et Elsa Triolet dit de lui qu’il « possédait à un degré extrême ce que les Français appellent le sens de l’absolu ». Récit d’un amour orageux sur fond de guerre civile.

Vladimir n’a alors que douze ans. Il vit dans une famille modeste de Géorgie et se fait remarquer pour ses talents de dessinateur. Avant de rejoindre le Parti social démocrate en 1908, il est régulièrement interpellé du fait de ses activités militantes et séjourne six mois sous les verrous, à l’âge de seize ans. La prison reste la meilleure école littéraire : la solitude et les lectures forgent le poète à venir. Lili, de deux années son aînée, a grandi dans la bourgeoisie juive de Moscou. L’étudiante participe à sa façon au soulèvement de 1905 : elle refuse de tresser ses cheveux pour la prière matinale et organise, avec ses camarades de classe, quelques réunions politiques…

« Maïakovski brûle tout ce qu’il touche : son impatience est telle qu’il ne parvient jamais à achever un livre et qu’il refuse de manger du poisson avec des arêtes. »

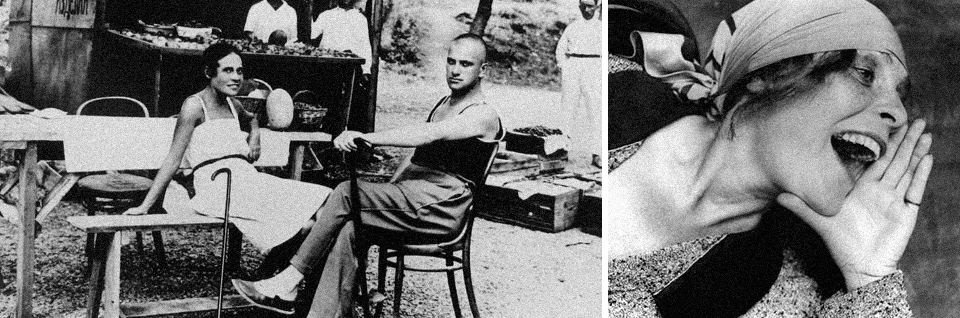

Il faudra attendre une décennie pour que les deux amants qu’ils ne sont pas encore se rencontrent pour la première fois. La France et l’Allemagne guerroient depuis quelques mois lorsque Elsa, la sœur de Lili — et future femme d’Aragon —, lui présente ce jeune poète dont elle admire tant le talent. Maïakovski, bravache et fort en gueule, fanfaronne et clame à qui veut l’entendre que nul n’est en mesure de lire ses vers mieux que lui. Lili Brik s’y essaie — plutôt bien — mais fait savoir à l’écrivain qu’elle n’apprécie que modérément le poème en question. La jeune femme, mariée à l’écrivain Ossip Brik, ne partage pas, loin de là, l’engouement de sa sœur pour ce rimailleur insolent, chien fou aux dents pourries, titan large d’épaules qui flambe cigarette sur cigarette. Maïakovski brûle tout ce qu’il touche : son impatience est telle qu’il ne parvient jamais à achever un livre et qu’il refuse de manger du poisson avec des arêtes tant cela lui ferait perdre son temps… Lili ne souhaite tout simplement plus entendre parler de lui.

Face à l’insistance d’Elsa, elle consent, de guerre lasse, à se rendre à l’une de ses lectures publiques. Plus qu’une surprise, une commotion. Maïakovski, vingt-deux ans, dédicace à Lili l’un de ses poèmes au cours de la soirée. Son recueil, Le Nuage en pantalon, paraît en 1915. En page de garde, on peut lire : « À toi, Lili ». Le livre est censuré — plusieurs passages ont été remplacés par des points — et les ventes ne s’envolent guère. Ossip Brik dépeint alors Maïakovski comme « une personnalité colossale » et « un horrible voyou ».

Par l'auteur

Le poète déclare à un ami qu’il a rencontré la femme de sa vie, mieux, l’unique. On les voit bientôt déambuler le long des quais, la nuit tombée sous le charme des deux amants, sur la perspective Nevski ou dans les îles de la rivière Neva. Couple improbable que celui qu’ils forment : lui, le provincial sédentaire et va-nu-pieds, les poches percées et le savoir clairsemé ; elle, la Moscovite cultivée et cosmopolite que Raspoutine a tenté de séduire. Lili coupe les cheveux hirsutes de son Volodia — c’est ainsi qu’elle le surnomme — puis l’envoie chez le dentiste. On le dit métamorphosé.

« Lui, le provincial sédentaire et va-nu-pieds, les poches percées et le savoir clairsemé ; elle, la Moscovite cultivée et cosmopolite. »

Maïakovski s’engage aux côtés de son pays contre l’Empire allemand. Par la plume puis dans les rangs de l’armée russe, comme dessinateur, lorsqu’il parvient, après avoir essuyé un premier refus (pour « opinions politiques douteuses »), à l’incorporer au titre de volontaire. Si Maïakovski ne doute pas que la guerre puisse engendrer une nouvelle génération d’hommes, plus forts, plus robustes, il se montre moins catégorique quant à l’amour que Lili lui porte. Du moins, quant à l’intensité de celui-ci. Il s’effondre en larmes sur un divan en criant : « Lili ne m’aime pas ! » L’âme volcanique du poète use la jeune femme, indépendante et volontiers libertine, qui se plaint de n’avoir plus une seule minute à elle… Tandis qu’ils se promènent dans les rues de Saint-Pétersbourg, Maïakovski lit à haute voix un des derniers textes qu’il lui a consacré. Elle s’en irrite et lui reproche de n’avoir que l’amour aux lèvres. Il déchire aussitôt la feuille puis la jette au vent. « Amour ! tu n’existes / que dans mon cerveau / enflammé ! », disait le poème…

1917. Le téléphone sonne. Lili décroche et entend la voix de Maïakovski à l’autre bout : « Je me tire une balle. Adieu, Lilik. » Elle se rue à son domicile et le trouve, sain et sauf, un revolver posé sur sa table. L’arme s’était enrayée lorsqu’il avait pressé la gâchette… À la même époque éclate une grève générale en Russie ; les travailleurs exigent du pain, la fin de la guerre et l’abolition de la tyrannie tsariste. La grève se mue en révolution populaire. Après avoir ordonné la répression du mouvement et dissous la Douma (l’une des deux assemblées composant le Parlement), Nicolas II abdique le 2 mars. « La nouvelle de la fin du tsarisme est accueillie dans toute la Russie avec des explosions de joie. Dans les tranchées, les soldats entonnent La Marseillaise en agitant le drapeau rouge. À Petrograd et à Moscou, la liesse prend des airs de grande kermesse. Ivres de vodka et de liberté, les gens s’étreignent, rient et pleurent comme jamais pour célébrer l’avènement d’une nouvelle ère », relatera l’historien Luc Mary dans Les derniers jours des Romanov. Un gouvernement provisoire est institué : il organisera des élections durant le mois d’octobre afin de proclamer démocratiquement une Assemblée constituante.

Par l'auteur

Vladimir Maïakovski célèbre d’une encre tourbillonnante l’effondrement du pouvoir autocratique. Il n’est encarté à aucun parti : « Ce qu’il célèbre s’apparente à un socialisme libertaire fortement teinté d’anarchisme », précisera Bengt Jangfeldt dans sa monumentale biographie La Vie en jeu. Trotsky, de retour en Russie, déplore le manque de radicalité du gouvernement intérimaire et tempête : « Des têtes doivent tomber, le sang doit couler… La force de la Révolution française, c’était cette guillotine qui raccourcissait d’une tête les ennemis du peuple. C’est un instrument excellent. Il nous en faut une dans chaque ville. » La fraction bolchevik, dirigée par Lénine, s’empare du pouvoir avant les élections. Les urnes, estiment-ils, donneront les clés du pays à la bourgeoisie : seule une authentique révolution communiste, structurée sur la base des théories marxistes, est en mesure de renverser les classes possédantes et d’assurer l’avènement du prolétariat. Lénine fait abolir la grande propriété foncière, les privilèges nationaux et religieux ainsi que le travail de nuit pour les femmes et les enfants. Il nationalise les banques et proclame la souveraineté et l’égalité de tous les peuples de Russie. Les terres sont partagées et distribuées : les familles gagnent chacune quelques hectares. Le bolchevik Lev Kamenev abroge légalement la peine de mort ; Lénine s’indigne : « Croit-on que l’on puisse faire une révolution sans fusiller ? […] C’est une faute, une faiblesse inadmissible. » Les bolcheviks signent, non sans hésitations, un traité d’armistice avec l’Allemagne en décembre 1917. L’aigle impérial est remplacé par le drapeau rouge. L’ancien calendrier orthodoxe julien est abandonné au profit du grégorien. L’Armée rouge est créée en janvier.

« La fraction bolchevik, dirigée par Lénine, s’empare du pouvoir avant les élections. Les urnes, estiment-ils, donneront les clés du pays à la bourgeoisie. »

Deux mois plus tard, Maïakovski déclare que le futurisme, auquel il adhère poétiquement, est une formation « anarcho-socialiste ». Le Café des poètes, qu’il fréquente assidûment, est fermé par le nouveau régime qui n’entend pas laisser les anarchistes — qualifiés de « gauchistes » et de « petits-bourgeois » par Lénine, dans son célèbre opuscule La Maladie infantile du communisme — constituer une force autonome du pouvoir central et du Parti. Lili écrit à son bien-aimé : elle a rêvé de lui, de lui et d’une autre à ses côtés. Maïakovski répond : « Je mets entre les femmes et moi trois ou quatre chaises pour qu’elles ne m’envoient pas quelque nocive exhalaison. » Songe avisé puisqu’une femme vient effectivement d’entrer dans la vie du poète… Mais si Maïakovski en fréquente volontiers plus d’une à la fois, Lili reste pourtant la seule, l’unique, à posséder la moindre de ses pensées : « N’oublie pas qu’à part toi, je n’ai besoin de rien, que rien ne m’intéresse », jure l’écrivain. « Je t’aime terriblement », répond Lili, qui ne quitte plus la bague qu’il lui a offerte, avec son nom gravé à l’intérieur. Tout doit néanmoins demeurer à sa place : Lili reste d’abord l’épouse d’Ossip Brik… Ce qui ne les empêchera pas d’emménager ensemble un an plus tard. La cohabitation s’avère des plus houleuses. Le couple tient même un carnet pour y consigner, au terme de leurs incessantes disputes, les torts respectifs de chacun. Le ménage éclate à l’hiver 1920. Lénine, quant à lui, raille : « Quelle dictature [du prolétariat] avons-nous, c’est de la bouillie pour les chats, pas une dictature. » Pour permettre à la révolution de se maintenir face aux attaques répétées des Blancs (les nostalgiques de l’Ancien régime), le leader bolchevik prône la « soumission » des masses disciplinées, c’est-à-dire l’acceptation « sans réserve » de sa position unique de « chef d’orchestre ».

Ossip Brik devient enquêteur auprès de la police politique du régime, la Tchéka, et tous trois s’installent dans le même immeuble. Les témoins rapportent que l’impétueux Maïakovski se montre presque docile en présence de sa Lili : le poète confesse qu’il serait prêt à porter son « sac avec [l]es dents » s’il le fallait…

« L’Art pour l’Art, celui qui admire ses lettres capitales dans le reflet des miroirs, fait horreur à Maïakovski. »

Son engagement auprès des communistes se traduit finalement par la réalisation d’affiches, qu’il dessine et que Lili Brik colorie, ayant vocation à diffuser, auprès du grand public, les messages du gouvernement en lutte contre les militants tsaristes. Le compagnonnage est toutefois unilatéral : les autorités bolcheviks perçoivent d’un mauvais œil cet histrion difficilement contrôlable. Lénine va jusqu’à fulminer : « Foutaises, stupidités, idiotie crasse et prétentieuse. » Quant au Parti, il décrète que le futurisme est « absurde et pervers », à la fin de l’année 1920. Le pouvoir n’a que faire des couleurs qui le fardent : blanc ou rouge, il demeure fidèle à lui-même : certains passages de ses ouvrages sont de nouveau censurés… Le poète brocarde dès lors celui qu’il révérait naguère : des vers comparent Lénine à une statue — symbole à ses yeux d’immobilisme et de nécrose. Maïakovski, analysera son biographe Jangfeldt, exige « le droit du poète à parler d’égal à égal avec le représentant du pouvoir ». L’Art pour l’Art, celui qui admire ses lettres capitales dans le reflet des miroirs, fait horreur à Maïakovski. L’homme n’aspire qu’à une chose : œuvrer à la révolution sociale par les armes qui sont les siennes, c’est-à-dire les mots, ces fusils qui font couler de l’encre. Parler au peuple. Parler aux masses. Parler au grand nombre. Quitte à perdre, en chemin, quelques plumes. Il s’implique également dans la promotion des produits conçus par les coopératives ouvrières et étatiques afin d’endiguer le commerce privé.

L’écrivain cherche à publier à l’étranger dans l’espoir de retrouver son indépendance. Lili part en voyage afin de l’aider à nouer de nouveaux contacts. Un courrier qu’elle lui adresse atteste de l’amour qu’elle continue de lui porter, en dépit des aléas et des accrocs qui caractérisent leur relation : « Ne me trompe pas !!! J’en ai tellement peur. Je te suis absolument fidèle. […] Tu es à moi ? Tu ne veux pas quelqu’un d’autre ? Je suis à toi corps et âme, mon cher petit ! » Les bouquets de fleurs dont il couvre Lili n’empêchent pas l’amante de le congédier à nouveau. Il rédige une lettre, attablé dans un café de fortune : « Ainsi que je t’aimais il y a sept ans, je t’aime aujourd’hui. Quel que soit ton souhait, quel que soit l’ordre qui me viendrait de toi, je l’accomplirai aussitôt avec enthousiasme. » Lili cède. La rupture se change en pause. Une pause qu’elle espère toutefois silencieuse et apaisante… Maïakovski lui adresse des fleurs et des oiseaux en cage, noircit feuillets sur feuillets, se compare à Oscar Wilde embastillé puis use ses semelles et ses journées à tourner en rond sous la fenêtre de celle qui mène sa vie comme elle l’entend désormais. Lili fixe enfin un rendez-vous à Petrograd (anciennement Saint-Pétersbourg). Sur le quai de la gare, Maïakovski fond en larmes.

« Maïakovski prend les routes, de Russie, du Caucase et même des États-Unis, pour porter la voix de sa patrie. Voilà six mois qu’ils ne se sont pas revus. »

L’année 1924 se drape de noir : Lénine décède, certainement des suites d’une balle dans la nuque jamais extraite, et Lili Brik lui annonce qu’elle en aime un autre. Maïakovski prend les routes, de Russie, du Caucase et même des États-Unis, pour porter la voix de sa patrie. Voilà six mois qu’ils ne se sont pas revus. Lili descend du train ; il fait tomber sa canne sous le coup de l’émotion. La chambre qu’il a préparée pour elle croule sous les fleurs et les présents. Ils parlent à n’en plus pouvoir. Il n’y aura, dorénavant, plus de contacts physiques entre eux. Ossip, Lili Brik et Vladimir Maïakovski vivent maintenant sous le même toit. Le poète enchaîne les conférences à un rythme harassant. Les désillusions affluent pourtant de jour en jour… Mais s’il lui arrive de dénoncer les rigidités bureaucratiques du régime comme la servilité des artistes (il n’a jamais voulu être membre du Parti), il ne va pas, tant s’en faut, jusqu’à rompre avec le pouvoir soviétique — Victor Serge le tiendra même, dans ses Mémoires, pour un artiste officiel du régime. On est en droit de se demander ce qu’il pensait, par exemple, de l’impitoyable répression des marins de Kronstadt, lui qui écrivit qu’un « communiste, un être humain / n’a pas le droit d’avoir le goût du sang ».

Les femmes qui partagent sa vie ou son lit savent qu’il en aime une autre, la même, cette rousse aux grands yeux sombres. « Toutes les autres, je les aime bien, ou même je les aime BEAUCOUP, mais seulement en deuxième place. Voulez-vous que je vous aime en deuxième place ? », demande-t-il à une prénommée Natacha, en 1928. Lili supporte mal de n’être plus la seule dédicataire : la muse éternelle prendrait-elle du plomb dans l’aile ? Leur relation se détériore plus encore lorsqu’elle découvre sa « Lettre de Paris sur l’essence de l’amour », entièrement consacrée à la jeune femme dont il s’est récemment épris. Lili tente de se suicider en avalant des barbituriques. Ce geste fait écho aux propres pulsions mortifères de l’écrivain : il aime mieux esquiver ce sujet pour le moins douloureux.

« Il n’y a pas d’autre chemin possible pour moi. Lili — aime-moi. […] La barque de l’amour s’est brisée contre la vie courante. Comme on dit, l’incident est clos. »

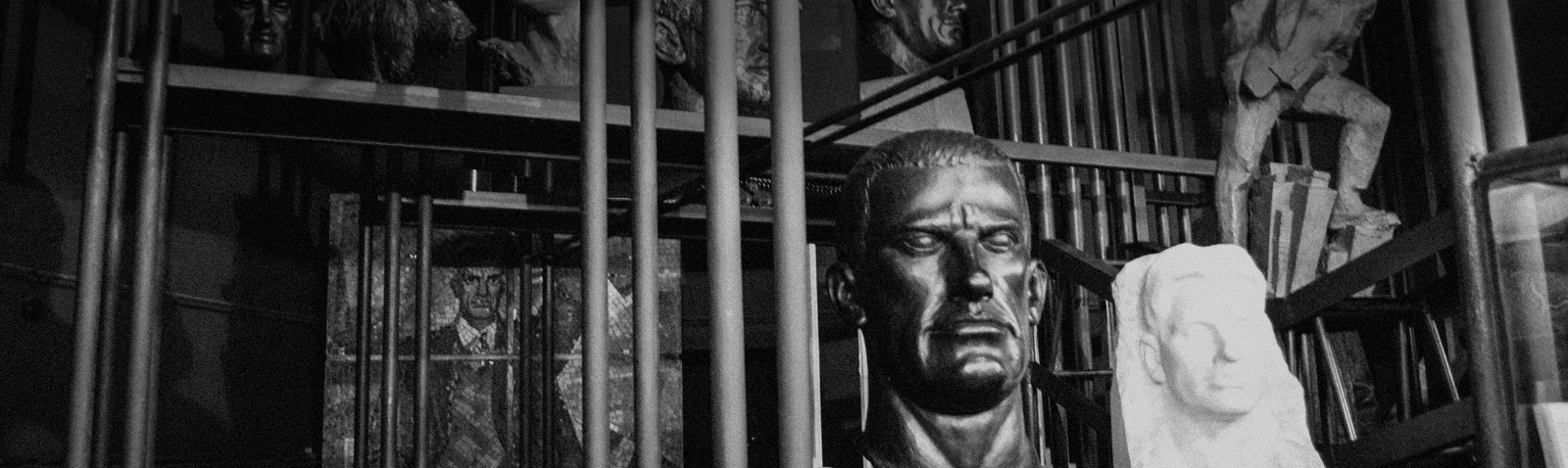

L’Encyclopédie soviétique rend son verdict en 1930 : la révolte du poète Maïakovski serait de nature anarchiste, individualiste et petite-bourgeoise. La censure sévit une fois de plus et transforme miraculeusement le mot « Parti » en « tramway » lors de l’impression… Le 14 avril de la même année, il s’empare de son pistolet Mauser et pose le canon sur ce cœur qu’il avait sur la main. Le poète s’effondre dans la petite chambre qu’il occupe à Moscou. Nora, sa compagne du moment, accourt après avoir entendu le coup de feu. « Il n’y a pas d’autre chemin possible pour moi. Lili — aime-moi. […] La barque de l’amour s’est brisée contre la vie courante. Comme on dit, l’incident est clos. » La lettre qu’il a laissée sera publiée dans l’organe officiel du Parti, la Pravda (un plumitif dudit organe osera écrire que le suicide du poète manquait de « fondement » au regard de son œuvre). Maïakovski exigea en sus que l’on n’accusât personne de sa mort. Il énuméra la liste des êtres qui formaient ce qu’il nomma sa famille : le nom de Lili Brik figurait au premier rang… Son cerveau sera pesé pour tenter de déceler la source de son génie et Staline n’hésitera pas un seul instant à statufier celui qui n’eut de cesse de cracher sur le bronze et les honneurs. Lili Brik se suicidera près d’un demi-siècle plus tard, en 1978. L’URSS attendra encore treize ans pour tirer sa révérence.

« Remets dans mon cœur du sang — jusqu’à l’ultime artère ! […] Je n’ai pas épuisé mon temps de terre »

« Romps / ton crâne / contre l’écran du mur étroit »

« Je me ferai loup / pour déchirer / la bureaucratie »

« Je me fous / du marbre glaireux. / Quant à la gloire / pas de soucis / pour monument / nous aurons /construit par nous / dans les combats et les ronces / le socialisme »

BIBLIOGRAPHIE

Bengt Jangfeldt, La Vie en jeu, 2010.

Christian Soleil, Sur les traces de… Vladimir Maïakovski, 2006.

Jean-Jacques Marie, Lénine, la révolution permanente, 2011.

Jean-Michel Platier, Le stylo en bandoulière : Maïakovski un idéal poétique, 2005.

Lénine, La Maladie infantile du communisme, 1920.

Luc Mary, Les derniers jours des Romanov, 2008.

Paul Avrich, La tragédie de Cronstadt, 1975.

Robert Service, Trotski, 2011.