Texte inédit pour le site de Ballast

Le 10 juin 2015, le Parlement européen devait se prononcer sur la poursuite des négociations entre l’Union européenne et les États-Unis pour l’édification du Grand marché transatlantique (GMT, TAFTA ou encore TTIP). L’opacité générale qui entoure ces tractations ainsi que le reste de sens démocratique de certains députés sociaux-démocrates ont forcé le président du Parlement, Martin Schulz, à reporter le vote1. Ce raté dans la procédure d’acceptation tient en grande partie aux dissensions portant sur une clause particulière du texte : la création de tribunaux indépendants d’arbitrage. La plupart des traités de libre-échange signés dans le monde ont mené à la création de tels tribunaux. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces expériences ?

Litiges États/marchands : une affaire de longue date

En 1839, alors que le mercantilisme, courant de pensée économique régissant encore à l’époque le commerce extérieur, justifie les attaques commerciales menées par la Compagnie orientale des Indes, le Royaume-Uni déclare la guerre à la Chine, pays alors très prospère, mais dont la politique protectionniste ne plaît guère aux marchands européens2. En effet, les Britanniques, importants consommateurs de thé, d’étoffes et autres bibelots chinois, font importer massivement ces produits. La Chine, exigeant d’être payée en monnaie d’argent, refuse les marchandises anglaises3. Le Royaume-Uni voit alors progressivement sa balance commerciale se déséquilibrer et son stock de métaux précieux s’amoindrir, ignominie aux yeux du commercialisme parlementaire anglais (le libéralisme était appliqué principalement à l’économie interne du pays, mais ce sont bien les politiques royales, et donc étatiques, d’aide à l’export qui ont permis à l’Angleterre de s’enrichir). Afin de le récupérer, les Britanniques vont se lancer dans le commerce très lucratif de l’opium, produit en Inde (britannique à l’époque), dont les Chinois vont très rapidement devenir fous, et exiger d’être payés en lingots d’argent. L’opium ravage rapidement la Chine, ce qui amène le gouvernement à réagir en mettant en place plusieurs lois de prohibition. Le commerce de l’opium est interdit, mais la Compagnie des Indes contourne l’interdiction et poursuit le trafic. Le commerce britannique redevient excédentaire et, en 1835, deux millions de Chinois fument de l’opium indien vendu par le Royaume-Uni. L’empereur de Chine répond en 1839 en faisant saisir, puis détruire, tous les stocks d’opium de Canton, et les propriétaires anglais doivent s’engager par écrit à renoncer à faire du commerce avec les Chinois. Au nom de la défense du commerce et de ses investissements, le parlement britannique décide alors de déclencher ce qu’on appellera par la suite la « première guerre de l’opium ». Après la capitulation chinoise en 1842, les trois traités signés concluent, entre autres, à l’ouverture de cinq ports chinois aux commerçants anglais ainsi qu’à la création du droit de la juridiction consulaire ; cette dernière implique qu’en cas de litige entre un Chinois et un Britannique, une juridiction britannique tranchera, sur la base des lois britanniques4. La création de ces tribunaux anglais en Chine avait pour objectif de protéger ses intérêts commerciaux et ceux de ses marchands. C’est aujourd’hui au nom du même principe que la plupart des traités de libre-échange s’assortissent d’un tribunal d’arbitrage État/investisseurs. La Chine paya cher sa tentative de se protéger de la drogue britannique. Aujourd’hui, de nombreux États appartenant à des zones de libre-échange ont déjà été condamnés par ces tribunaux à verser des sommes faramineuses pour avoir tenté de se protéger de produits de mauvaise qualité, toxiques ou nuisibles à l’environnement.

Des tribunaux d’arbitrage pour protéger les investisseurs

Ces tribunaux d’arbitrage privés, appelés également mécanismes de « règlement des différents investisseurs/États » (RDIE, ISDS en anglais), sont des instances créées lorsqu’une zone de libre-échange est mise en place ; son rôle est de régler les litiges éventuels entre un investisseur étranger et un État. L’un des principes qui prévaut lors de l’élaboration d’un traité de libre-échange est la suppression des barrières tarifaires (droits de douane, taxes) et des barrières non tarifaires (lois ou mesures, même prises pour répondre à l’intérêt général, qui porteraient atteinte à la valeur d’un investissement). Les principales demandes faites aux États sont alors de traiter de façon égale sociétés étrangères et sociétés nationales (refus du « traitement national »), de ne pas mettre en place de mesures « déraisonnables, arbitraires et discriminatoires » (droit à la norme minimale de traitement)5 et d’assurer la sécurité des investissements et des investisseurs en interdisant les expropriations, directes ou indirectes. Ainsi, si une clause est rédigée en faveur de la création d’un RDIE, il sera alors donné aux investisseurs des nations ayant ratifié le traité la possibilité d’intenter un procès à l’un des États signataires, s’ils considèrent qu’une politique menée par ce dernier constitue une barrière tarifaire ou non tarifaire, et donc une atteinte à ses profits. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’était déjà chargée, au nom du principe de la libre concurrence non faussée, de condamner l’Union européenne à verser de lourds dédommagements au géant de l’agroalimentaire Monsanto, pour son refus d’importer des OGM6. Mais désormais, au sein du GMT, les multinationales pourraient elles-mêmes mener un État devant ces tribunaux d’arbitrage.

Tribunaux privés contre justice d’État de droit

Ces tribunaux sont composés de trois avocats (et non de juges) faisant office d’arbitres, dont un est choisi par l’État attaqué, un par le plaignant et le troisième conjointement. Ces avocats d’affaires siègent à huis clos et l’observation amène à constater qu’ils proviennent tous d’un nombre restreint de grands cabinets d’avocats, nord-américains le plus souvent, agissant tantôt à l’accusation, tantôt comme arbitre, tantôt à la défense7. Lorsqu’ils sont à l’arbitrage, l’ordre de grandeur de leurs rémunérations varie de 300 à 500 euros par heure pour des affaires dépassant souvent les 500 heures de travail8. Dans ce qui est manifestement un écosystème fermé (une vingtaine de cabinets américains seulement), soumis à ses propres conflits d’intérêts, les biais systémiques peuvent remettre en cause l’impartialité et l’indépendance dont doivent théoriquement faire preuve ces tribunaux – au regard des enjeux politiques et des pénalités économiques extrêmement lourdes qu’ils peuvent prononcer. Alors que le droit en vigueur dans les pays signataires encadre de façon extrêmement stricte et rigoureuse les contestations judiciaires et garantit l’indépendance des juges ou des jurés, il devrait en être de même pour un dispositif permettant de contester des normes, règlements ou lois nationales qui relèvent de choix sociaux, économiques ou culturels, expressions du principe de souveraineté. Par ailleurs, les principes précédemment décrits, au nom desquels ont été rédigées les dispositions de cette clause d’arbitrage, sont énoncés de façon trop large et trop peu précise. Cela ouvre une voie royale aux avocats peu scrupuleux qui ont déjà proposé des interprétations audacieuses ayant fait plus d’une fois leur fortune par le passé, dans le cadre de l’ALENA par exemple9. Les décisions arbitrales qui sont entrées dans le domaine public ont mis en évidence de façon récurrente des condamnations contradictoires. Certaines normes juridiques, telles que l’obligation de fournir un traitement juste et équitable, ont un niveau relativement élevé d’abstraction et peuvent donner lieu à des interprétations différentes. Des interprétations incohérentes ont conduit à des incertitudes sur le sens des obligations conventionnelles et à un manque de prévisibilité sur la « justice » qui sera rendue. Les interprétations de ces dispositions se contredisent bien souvent, devant l’absence de jurisprudence contraignante qui permettrait de poser de manière cohérente et transparente la marge d’interprétation dont disposent les arbitres.

(DR)

Lorsque l’on sait que, dans ces conditions à la transparence et à l’indépendance déjà fort douteuses, les dossiers sont la plupart du temps confidentiels (il faut l’accord des deux parties pour que ceux-ci soient rendus publics, ce qui est rarement dans l’intérêt de la société plaignante), et qu’il n’existe pas de procédure d’appel10, on se demande alors avec stupeur par quelle opération logique on pourrait arriver à la conclusion que ces « tribunaux » seraient plus aptes à dispenser le droit que des justices nationales déjà performantes, indépendantes et impartiales, en place dans des pays négociant actuellement le GMT. Car la première raison historique évoquée pour la création du premier mécanisme d’arbitrage, le CIRDI, en 1965 (officine de la Banque mondiale), puis de tous les autres RDIE, est la protection des investissements dans des pays où la justice est peu sûre et ne garantit pas nécessairement la propriété privée. Or, tous les États négociant le TAFTA sont des États de droit qui protègent parfaitement bien la propriété privée lucrative. D’autres diront qu’il s’agit d’éviter un traitement de faveur national de la part de la justice d’un État, si un investisseur étranger venait à porter plainte11. Or l’expérience montre que des procédures ont déjà mené à la condamnation d’institutions d’un pays par sa propre justice. Ainsi en juillet 2014, après une plainte déposée par le laboratoire pharmaceutique suisse Octapharma, le Conseil d’État a condamné l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui avait refusé au laboratoire l’autorisation de dispenser sur le marché français des produits sanguins labiles destinés à la transfusion, au nom du monopole dont dispose l’Établissement français du sang, créé à la suite du scandale du sang contaminé, pour la distribution de ces produits. Par cette condamnation, l’AFSSAPS s’est vue contrainte de verser des dédommagements à Octapharma, et l’EFS a non seulement perdu son monopole de distribution des plasmas sanguins mais, par un tour de passe-passe juridique, Octapharma s’est arrangé pour que l’EFS ne puisse plus distribuer des plasmas viro-atténués – ce qui confère de fait actuellement le monopole de distribution de ces produits en France à ce laboratoire12. Une décision de justice provenant d’un appareil d’État a donc été prise à l’encontre d’une institution française, au bénéfice d’une entreprise privée. Dans le cas du GMT, que ces tribunaux puissent supplanter le droit national semble donc bien peu légitime. C’est à se demander jusqu’où iront les multinationales afin de se faire accorder dans toutes les zones de libre-échange ce dispositif qui leur permet de s’enrichir sur l’argent des peuples et au détriment systématique du bien commun.

Un nombre grandissant de nouvelles affaires : un filon en cours d’exploitation

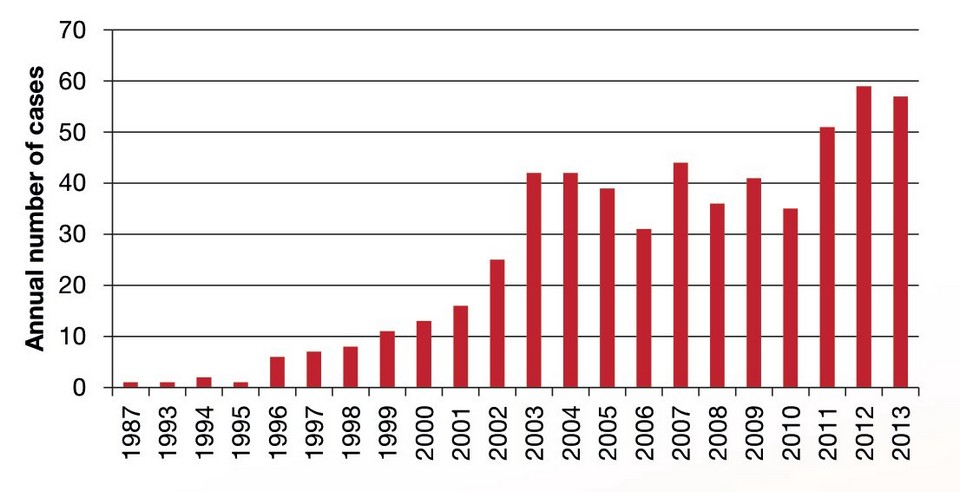

En 2012, 244 cas jugés ont été recensés. Parmi eux, 42 % l’ont été en faveur des États, 31 % en faveur des investisseurs et 27 % se sont conclus par un arrangement. Il est intéressant de noter que la fréquence des procédures s’est fortement accélérée ces dernières années. Au cours de la seule année 2012, 58 nouvelles plaintes ont été enregistrées à l’encontre des États – le plus grand nombre de plaintes jamais déposées en un an, la tendance générale étant de 30 à 40 nouveaux cas par an depuis 2002 (figure 1)13.

Figure 1 : Cas connus de recours à des RDIE par an (1987-2013).

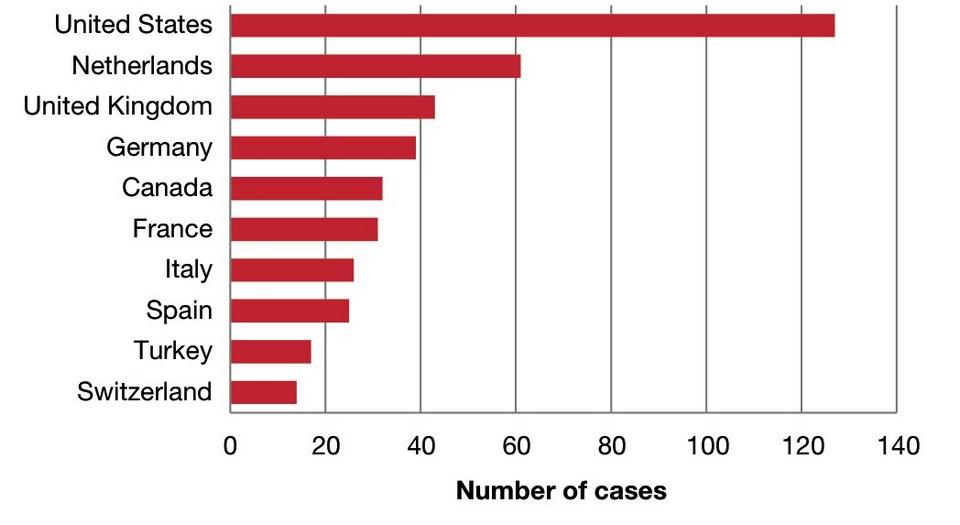

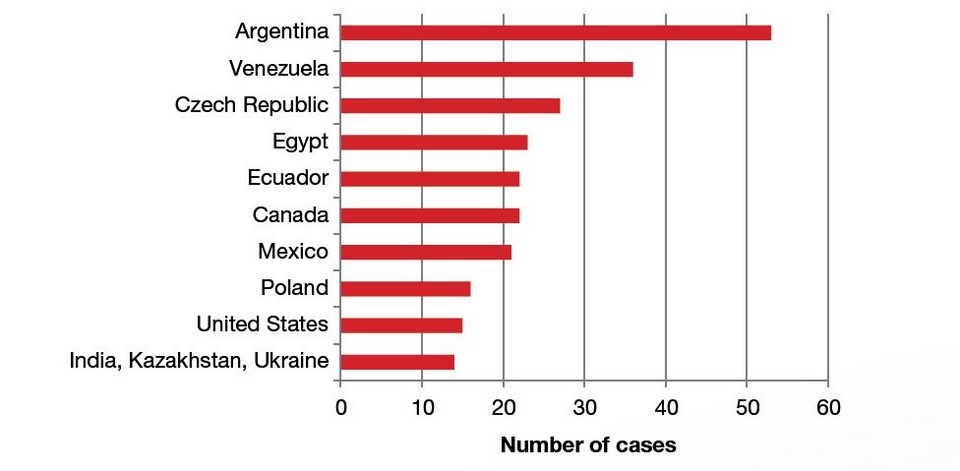

Treize des nouveaux cas proviennent de deux séries de mesures gouvernementales (concernant les énergies renouvelables) adoptées par la République tchèque et l’Espagne. Le pays d’origine des investisseurs déposant le plus souvent des recours est, et de loin, les États-Unis (figure 2)14.

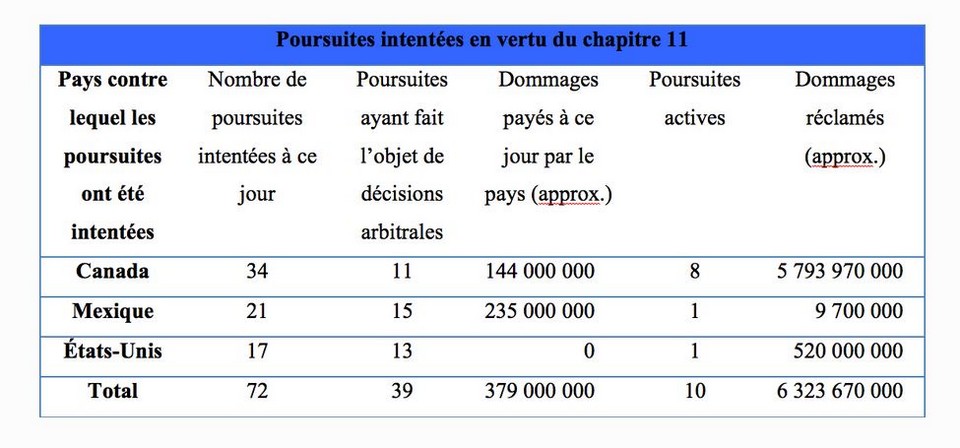

Il est par ailleurs intéressant de noter que, dans le cadre du traité de libre-échange nord-américain, toutes les poursuites intentées contre le Canada, sauf deux, et toutes les poursuites intentées contre le Mexique, sauf une, l’ont été par des investisseurs américains. On notera également avec intérêt que les États-Unis n’ont payé jusqu’ici aucun dommage aux investisseurs étrangers ayant eu recours à un RDIE (figure 3)15.

Le pouvoir financier par la menace permanente

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le concept d’« expropriation indirecte » est d’interprétation très large, voire franchement douteuse. Mais peu importe que les lois ou règlements accusés soient mis en place au nom du bien commun : tant que les investisseurs les jugent contrevenant à leurs profits, les tribunaux d’arbitrage n’ont guère de scrupules à condamner les peuples à payer le prix, parfois considérable, de leur droit à disposer d’eux-mêmes. Parmi les affaires les plus fameuses, rappelons celle ayant impliqué le géant du tabac Philip Morris (États-Unis), qui réclame à l’Uruguay 2 milliards de dollars en raison de mises en garde sanitaires apposées sur les paquets de cigarettes (mesure en vigueur actuellement en France)16. Vattenfell (Suède) a fait plier l’Allemagne en 2009, en la menaçant de lui réclamer 1,4 milliard de dollars pour avoir mis en place des exigences environnementales. Jugeant visiblement cela insuffisant, elle demande à nouveau 3,7 milliards d’euros, en raison de la décision prise par Angela Merkel d’en finir avec l’énergie nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima17. Une entreprise ne pouvant intenter un procès à l’encontre de son État d’origine, certains investisseurs et leurs avocats n’hésitent pas à faire preuve d’une inventivité que l’on pourrait presque saluer si les conséquences n’en étaient pas si graves, en utilisant l’une de leurs filiales étrangères pour s’attaquer à leur propre pays. Ainsi, Lone Pine, société canadienne, a utilisé sa filiale aux États-Unis pour poursuivre son propre gouvernement et lui réclamer 250 millions de dollars, après que le Québec a décidé d’un moratoire sur la facturation hydraulique pour des raisons environnementales18. Les mesures d’aide au développement durable sont, par ailleurs, régulièrement mises en accusation. À la suite d’une plainte, l’Ontario (Canada) a dû renoncer à sa politique de soutien aux entreprises locales investies dans la transition énergétique19. Mais il y a mieux encore. Veolia n’hésite pas à remettre en cause les mesures gouvernementales en matière sociale : le 25 juin 2012, cette société française a porté plainte auprès du CIRDI contre l’Égypte, considérant que la revalorisation du salaire minimum de 31 euros contrevenait à ses profits20. De même, Tampa Electric a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala pour avoir plafonné les tarifs de l’électricité21. La Libye, quant à elle, a été condamnée à verser 900 millions de dollars à un plaignant ayant investi seulement 5 millions de dollars dans un projet de tourisme. Celui-ci jugeait que l’instabilité politique actuelle attentait à ses profits et constituait une expropriation indirecte. Cette condamnation va à l’encontre des décisions arbitrales antérieures, qui ont généralement jugé que les profits perdus ne peuvent être accordés que si l’entreprise en question dispose d’un bilan de la rentabilité des opérations, de sorte que les bénéfices futurs peuvent être établis avec suffisamment de certitude, ce qui n’était pas le cas ici. Mais qu’importe, 900 millions de dollars, une bagatelle pour un pays comme la Libye22. L’Argentine, amenée à prendre des mesures d’urgence à la suite de la crise économique qu’elle connaissait, a été tout particulièrement attaquée. Le peuple argentin a été condamné à payer 500 millions de dollars à cinq entreprises pour avoir dévalué sa monnaie23. Au total, depuis 2002, ce pays a essuyé 52 plaintes. Parmi celles qui ont été traitées, 10 ont déjà mené à la condamnation du pays. Plus récemment, l’État argentin a dû verser 405 millions de dollars à Suez Environnement24 à la suite de la résiliation par le gouvernement de son contrat de concession et d’assainissement des eaux, l’expérience de la privatisation de ce secteur s’étant soldée par une hausse des prix, des défauts de maintenance, des problèmes de contamination des eaux et des coupures d’eau rapides en cas de facture impayée.

Figure 4 : Pays les plus fréquemment attaqués (total jusque fin 2013)25.

Face au risque de devoir se soumettre à de lourds dédommagements, fardeau majeur pour les budgets publics, la menace d’un différend peut parfois suffire à tuer un projet de loi dans l’oeuf. Ainsi, les multinationales contraignent les États à jouer selon leurs conditions. Si ceux-ci demeurent formellement libres d’adopter les mesures qu’ils désirent, ils devront alors en payer le prix. La marge de manœuvre des collectivités s’en voit ainsi considérablement restreinte, et ces procédures portent atteinte à la liberté décisionnaire des gouvernements, et donc à la souveraineté des peuples. L’idée de payer d’aussi lourds tributs avec l’argent public met pieds et poings liés les organismes de protection sanitaire, ainsi que ceux en charge du développement durable : les gouvernements n’ayant parfois d’autre choix que de revenir sur leurs normes. En Europe, concernant les produits, la règle habituellement suivie est celle du principe de précaution, alors qu’aux États-Unis, c’est celle du principe du risque : un produit soupçonné ne peut être retiré du marché tant que sa toxicité n’est pas formellement démontrée. Nul doute ainsi que, dans le cadre du GMT, l’homogénéisation des normes environnementales, sanitaires, sociales et juridiques se fera via un nivellement par le bas. La menace constante de devoir subir une procédure de RDIE peut restreindre l’inclination de l’État à légiférer dans l’intérêt public d’une manière qui pourrait contrevenir, dans quelque mesure que ce soit, aux intérêts des investisseurs étrangers : c’est ce que l’on appelle en droit un chilling regulatory effect. Certains gouvernements ont été confrontés à des demandes de dédommagement allant jusqu’à 114 milliards de dollars26. Ce poids mort qui grève les finances publiques fait alors clairement obstacle au développement économique durable de certains pays. Pour ces raisons, les mises en garde provenant d’organismes, d’institutions ou de collectivités se multiplient. Le CEO (Corporate Europe Observatory) affirme que la rédaction d’une clause sur la création de RDIE constituerait une « menace pour la démocratie et la liberté de décision des gouvernements »27. L’ONU et le FMI, quant à eux, ont mis en garde les États sur le risque que ce projet réduise considérablement la capacité des États à mettre en place des mesures d’urgence en cas de crise financière. Alfred de Zayas, représentant de l’ONU, a prévenu lors d’une interview accordée au journal The Guardian que « l’ONU ne veut pas d’un ordre international post-démocratique. Il faut tirer les leçons du passé. Nous avons déjà vu que, dans de précédents traités internationaux, les grandes multinationales ont réussi à bloquer les politiques des gouvernements, grâce à l’aide des tribunaux qui opéraient en dehors de la juridiction nationale. C’est le même mécanisme qui est proposé dans le TAFTA »28. En février 2015, le Sénat français a, lui, voté à l’unanimité une résolution contre le projet du traité, en invoquant la Constitution française et les principes de souveraineté du peuple29. Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, a affirmé ainsi, lors d’une conférence donnée à l’Assemblée nationale, qu’il « s’agit d’une tentative d’évasion de la part des intérêts corporatifs, pour essayer d’obtenir par le biais d’un accord commercial le type de régime réglementaire qu’ils n’auraient pas le moindre espoir d’obtenir à travers un débat démocratique et ouvert. C’est une tentative d’affaiblir les protections des travailleurs, des consommateurs et de l’environnement mises en place au cours des 50 dernières années, et même les garanties les plus récentes mises en place pour limiter les excès du secteur financier »30.

(DR)

Rapport bénéfice/risque : une pilule antidémocratique trop grosse à avaler

Ces mécanismes non équitables (les États, eux, ne peuvent porter plainte contre les investisseurs et les entreprises du pays doivent, elles, passer par les tribunaux nationaux, souvent moins généreux que les tribunaux d’arbitrage, ce qui les désavantage sur leur propre territoire) sont de plus en plus utilisés pour poursuivre des gouvernements, des milliards étant parfois à la clé. Or, les grandes entreprises américaines et européennes font pression pour que le GMT contienne cette clause « arbitrage ». Dans une lettre aux négociateurs américains datant du 7 mai 2013, le géant de l’énergie Chevron écrit que « la protection investisseur/États est une de [ses] préoccupations les plus importantes au niveau mondial »31. Or, comme nous l’avons vu, les États impliqués dans les négociations disposent déjà de justices parfaitement fonctionnelles. De plus, comme le rappelle Christian Chavagneux32, un sondage datant de 2010 et réalisé auprès des directeurs juridiques des 100 plus grandes multinationales américaines (donc les plus enclines à entamer ces procédures) montrait que l’existence ou non de traités commerciaux avait peu d’influence sur leurs décisions d’investissement. Par ailleurs, aucune étude, pas même celles de la Banque mondiale, n’a jamais réussi à démontrer que les RDIE permettaient d’accroître les investissements33. Le CEPS (Centre for European Policy Studies) a publié le travail de trois chercheurs34 sur le rapport entre les avantages et les coûts de la mise en place de tels mécanismes d’arbitrage. « Le résultat est sans appel : avec des bénéfices incertains et des coûts considérables avérés, la création de RDIE est une mauvaise idée »35. En effet, même en l’absence de condamnation, les procédures de défense ont des coûts exorbitants pour les États, le record étant détenu par les Philippines, qui ont dû débourser pas moins de 58 millions de dollars pour se défendre lors d’une procédure engagée par une société allemande36. Par ailleurs, pour pouvoir introduire une affaire en justice et permettre la rémunération du tribunal d’arbitrage, un investisseur doit mettre sur la table, en moyenne, 8 millions d’euros. Inutile d’expliquer en quoi ce tarif défavorise les PME et favorise les déjà puissantes multinationales. Christian Chavagneux indique également que « côté européen, les décisions du Committee on foreign investment in the United States, qui peut refuser les investissements étrangers au nom de la sécurité nationale, auraient peu de chance d’être remises en cause par un tribunal arbitral »37. Au vu de ces éléments, continuer à croire que la rédaction d’une telle clause pourrait apporter un quelconque bénéfice pour les peuples, en particulier européens, relève purement et simplement de la pensée magique. Mais il restera toujours des personnes prêtes à défendre l’indéfendable, du moment qu’il sert leurs intérêts. En effet, devant la levée de boucliers qu’a provoquée l’annonce de la possible rédaction de cette clause, Cécilia Malmström, commissaire en charge du commerce, a soumis l’idée de la création d’un tribunal international permanent pour régler les litiges et remplacer l’arbitrage38. Suite à cette proposition, Stefan Selig, le sous-secrétaire américain, a déclaré que le RDIE « n’a pas pour but de priver des pays de leur souveraineté ». Il rappelle également à notre bon souvenir que ce mécanisme « existe déjà aux États-Unis, [qu’] il y a eu très peu de cas et d’ailleurs, jamais dans leur histoire les États-Unis n’ont perdu en procès dans le cadre d’un ISDS »39. Peut-être faudrait-il rappeler à M. Selig que les limites du monde ne se bornent pas aux frontières américaines et que, d’ailleurs, ses voisins et partenaires du traité de libre-échange Atlantique Nord, le Mexique et le Canada, ont, eux, été condamnés plusieurs fois pour un total d’au moins 379 millions de dollars dans le cadre de l’ALENA, l’immense majorité de cette somme étant en faveur d’investisseurs américains40.

Strabisme intellectuel libéral : vanter les bienfaits du libre-échange mais déposséder les peuples de leur souveraineté

Nous avons assez soupé de l’hypocrisie intéressée des lobbies capitalistes qui nous resservent encore une fois le couplet des bienfaits de la « libre concurrence non faussée ». Quand on sait l’interprétation fort laxiste qu’ils font de ces termes, on se demande si ce n’est pas la mauvaise foi pure et simple qui l’emporte finalement sur l’aveuglement lié au conflit d’intérêts. Car les libéraux pourront toujours bien nous dire que la « saine concurrence » a l’immense vertu d’exercer une pression de sélection « naturelle » et de réguler les offres inutiles, ou inadaptées au regard de la demande ; quand Vattenfell réclame 3,7 milliards d’euros à l’Allemagne pour avoir annoncé vouloir sortir du nucléaire après le drame de Fukushima, et impose son offre sous peine de lourdes pénalités, cela signifie clairement ce dont il s’agit réellement : générer des profits exorbitants, même au détriment des peuples, de la planète et du bon sens. Quand les investisseurs internationaux auront ruiné les États par leurs exactions, nous les entendrons alors nous expliquer à quel point le secteur privé est plus efficace économiquement que le secteur public, qui ne sait que « gaspiller » l’argent contenu dans les caisses de l’État (auxquelles ils contribuent d’ailleurs assez peu, grâce au miracle des paradis fiscaux, il n’est jamais inutile de le rappeler). Nos gouvernements, s’ils étaient amenés à finalement valider l’écriture d’une clause relative à la création de ces tribunaux d’arbitrage, montreraient à nouveau à quel point ils sont enclins à chérir les causes dont ils déplorent par la suite les effets, surtout en période électorale. Si cette disposition devenait effective, il ne nous faudrait pas davantage de preuves pour constater à nouveau que les gouvernements européens n’agissent pas dans l’intérêt des peuples qu’ils sont censés représenter, et que la construction européenne a définitivement enterré les principes souverains, à l’origine même de l’idée démocratique. Et puis, à ceux qui nous objecterons que l’on pourra toujours revenir en arrière, nous rappellerons le bon mot de Jean– Claude Juncker : « Il n’y a pas de choix démocratique contre les Traités européens »41. Les États d’Amérique du Sud, toujours en première ligne quand il s’agit de souffrir des ravages du néolibéralisme, ont déjà commencé à se dégager de la contrainte de ces clauses d’arbitrage. L’Association latino-américaine des juristes a dénoncé le CIRDI, et la Bolivie a rompu avec ce dernier le 29 avril 2007, en fondant sa décision sur le respect de sa Constitution, qu’elle jugeait régulièrement violée par l’officine de la Banque mondiale42. Combien de nos milliards d’euros nos gouvernements vont-ils devoir verser aux investisseurs avant d’en arriver à la même conclusion, que pourtant le bon sens impose déjà ?

NOTES

1. « Le parlement européen se divise et reporte son vote », Le Monde, 10 juin 2015.

2. Petite histoire du monde moderne. Larry Gonick, Vertige Graphic, 2011.

3. Encyclopedia of China. History and Culture, Dorothy Perkins, Routledge, 2013.

4. La Politique étrangère des grandes puissances, Mwayila Tshiyembe, Éditions L’Harmattan, 2010, p. 238.

5. « Tafta : le tribunal d’arbitrage va tuer les services publics », Vivien Rebière, Marianne, avril 2015.

6. « OGM : l’Europe condamnée par l’OMC », Marc Mennesier, Le Figaro.fr, février 2006.

7. « La protection des investisseurs étrangers : le cas du chapitre 11 de l’ALENA », Karim Benyekhlef et Alexandre Thibeault, Convention‑s.fr, septembre 2014.

8. « Des tribunaux pour détrousser les États », Benoît Bréville et Martine Bulard, Le Monde diplomatique, juin 2014.

9. Transatlantic Investment Treaty Protection. Lauge Poulsen, Jonathan Bonnitcha and Jason Yackee. Paper No. 3 in the CEPS-CTR Project on “TTIP in the Balance’’ and CEPS Special Report No. 102 / March 2015.

10. Conventions et règlements du CIRDI, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, avril 2006.

11. Dossier « Investor-State Dispute Settlement », sur le site Office of the United States Trade Representative, mars 2015.

12. Décision du Conseil d’État N° 349717 à propos du litige entre l’AFSSAPS et Octapharma de juillet 2014, disponible sur le site du Conseil d’État.

13. Investor-state dispute settlement. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, rapport de l’UNCTAD pour le CNUCED, disponible sur le site du CNUCED, 2014.

14. Ibid.

15. « La protection des investisseurs étrangers : le cas du chapitre 11 de l’ALENA », op. cit.

16. Recent developments in investor-state dispute settlement (ISDS): IIA issues note, UNCTAD, avril 2014.

17. « Tafta : le tribunal d’arbitrage va tuer les services publics », op. cit.

18. « La protection des investisseurs étrangers : le cas du chapitre 11 de l’ALENA », op. cit.

19. Investor-State Dispute Settlement. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements. II, Rapport de l’UNCTAD pour le CNUCED, op. cit.

20. « UN calls for suspension of TTIP talks over fears of human rights abuses », Phillip Inman, The Guardian, mai 2015.

21. « Table of foreign Investor-States cases and claims under NAFTA and other US « Trade » deals », Public Citizens, février 2014.

22. Recent developments in Investor-State Dispute Settlement, op. cit.

23. « Des tribunaux pour détrousser les États », op. cit.

24. « L’Argentine condamnée à verser $405 millions à Suez Environnement », Reuters, avril 2015.

25. Investor-State Dispute Settlement. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements. II, Rapport de l’UNCTAD pour le CNUCED, op. cit.

26. Ibid.

27. « TTIP : Covert attacks on democracy and regulation », rapport du Corporate Europe Observatory, décembre 2014.

28. « UN calls for suspension of TTIP talks over fears of human rights abuses », op. cit.

29. Compte-rendu analytique officiel du 3 février 2015 à propos de la proposition de résolution européenne sur le règlement des différends entre investisseurs et États. Disponible sur le site du Sénat français.

30. « Restaurer la croissance », conférence donnée devant l’Assemblée nationale, Joseph Stiglitz, janvier 2015.

31. Suing the state : hidden rules within the EU-US trade deal, film réalisé pour le Corporate Europe Observatory, 2014.

32. « TTIP : L’Europe perdrait à la création d’un tribunal arbitral », Christian Chavagneux, Alterecoplus, avril 2015.

33. « Le cas du chapitre 11 de l’ALENA : son impact sur la capacité de l’État d’agir pour le bien public et de gérer le risque », Geneviève Dufour, Lex Electronica, vol. 17. 1, été 2012.

34. Transatlantic Investment Treaty Protection, op. cit.

35. « TTIP : L’Europe perdrait à la création d’un tribunal arbitral », op.cit.

36. « Des tribunaux pour détrousser les États », op. cit.

37. « TTIP : L’Europe perdrait à la création d’un tribunal arbitral », op. cit.

38. « Libre-échange UE-USA : divisé, le Parlement européen repousse son vote . » L’Express.fr, juin 2015.

39. « Libre-échange : Washington rejette l’idée d’un tribunal international », AFP Paris, mai 2015.

40. « La protection des investisseurs étrangers : le cas du chapitre 11 de l’ALENA », op. cit.

41. Interview de Jean-Claude Juncker, Le Figaro, janvier 2015.

42. Le Centre international de règlement des différends sur l’investissement (CIRDI), par Attac France, décembre 2009.

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Jacques Caplat, « Redonner aux sociétés les moyens de leur propre alimentation », septembre 2015